近四十年来国内青年运动研究述评

2021-03-11何丽娟

何丽娟

(广东省团校、广东青年政治学院,广东 广州510545)

青年是社会发展和进步的重要推动力量。青年在革命、建设和改革各个关键时期发挥了积极作用。青年运动作为现代化进程中社会运动的一种,实质上体现了青年与国家、青年与社会的关系。[1]在近年来世界范围内发生的一系列社会运动中,青年均构成了运动的先锋和主力。[2]如,“茉莉花革命”、英国青年骚乱、美国“占领运动”、“太阳花运动”、“反课纲运动”等。这引起了社会的广泛关注,国内有不少学者对五四运动以来的中国青年运动、外国青年运动以及世界范围内的青年运动等相关问题进行了阐释,尤其注重分析、总结青年运动的发展规律与特征等。五四运动爆发至今已有100 多年,在此背景下,梳理四十年来我国青年运动研究的发展状况,有助于了解青年运动研究的发展脉络。为了解国内青年运动研究的历史、现状,本研究对中国学术期刊网络出版总库(CNKI)1978 年至今40 多年间的青年运动研究文献进行分析,描述了国内青年运动研究的基本特征,并对加强青年运动研究进行思考以及提出建议。

一、资料与方法

(一)资料来源

本研究的资料来自改革开放至今40 多年间(1978- 至今)中国学术期刊网络出版总库(CNKI)关于青年运动研究的文献。1978 年以前,我国学术期刊缺乏生存空间。中国学术期刊虽然已有百余年历史,但民国年间的战乱、新中国成立后一个接一个的政治运动,都大大制约了学术期刊的发展,到改革开放前学术期刊实际上已凋零不堪。[3]1978 年12 月18 日-22 日,党的十一届三中全会召开后,我国社会环境发生了根本性转变,学术期刊以此为契机开启了发展之路。基于以上因素,以1978 年为时间节点较为合适。

“青年”所包含的群体对象非常广泛,本研究仅以“青年”作为主体,分析青年运动的研究状况。基于此,以“青年运动”为主题检索词进行检索,共检索到208 篇文献作为本研究的原始数据。尽管这些样本不能完全涵盖“青年”运动研究的所有文献,但作为样本进行青年运动研究特征分析仍然能够说明一些相关情况。

(二)统计学方法

对1978 年至2019 年间青年运动研究文献数据录入计算机,采用SPSS22.0 和Microsoft Office Excel 2010 软件对数据进行统计分析。

二、结果

(一)文献分布情况

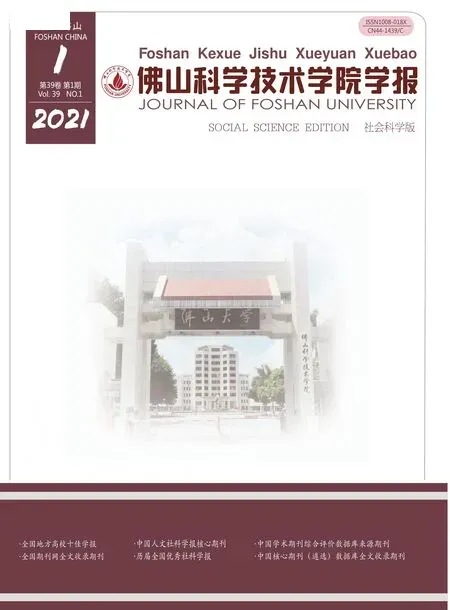

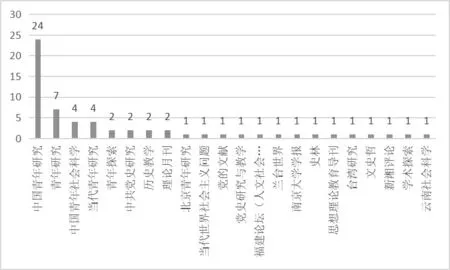

通过对数据的整理发现,1981 年至1990 年共有23 篇论文发表,占11.1%;1991 年至2000 年共有46篇论文发表,占22.1%;2001 年至2010 年共有50 篇论文发表,占24.0%;2011 年至2019 年共有89 篇论文发表,占42.8%。青年运动研究在经历了第一个十年的起步发展后,进入上升阶段,第二、第三个十年保持相对稳定,近十年获得相对较大的增长。总的来说,青年运动研究文献发文量整体呈上升趋势(见图1)。

图1 1981-2019 年青年运动研究文献年度发表数量分布

(二)文献季度发表情况

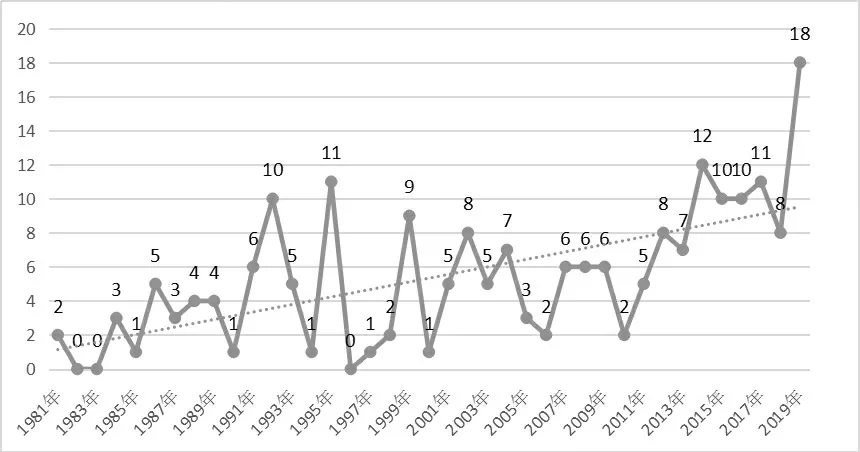

208 篇文献中,发表于第一季度的有38 篇,占18.3%;发表于第二季度的有83 篇,占39.9%;发表于第三季度的有44 篇,占21.1%;发表于第四季度的有43 篇,占20.7%。1 月至6 月间青年运动研究文献的发文量从10 篇攀升至36 篇,期间一直保持上升状态;但是,发文量在6 月达到最高峰后到7 月又回落至14 篇,此后半年发文量基本上保持平稳状态(见图2)。

图2 1981-2019 年青年运动研究月度文献发表数量分布

(三)文献来源情况

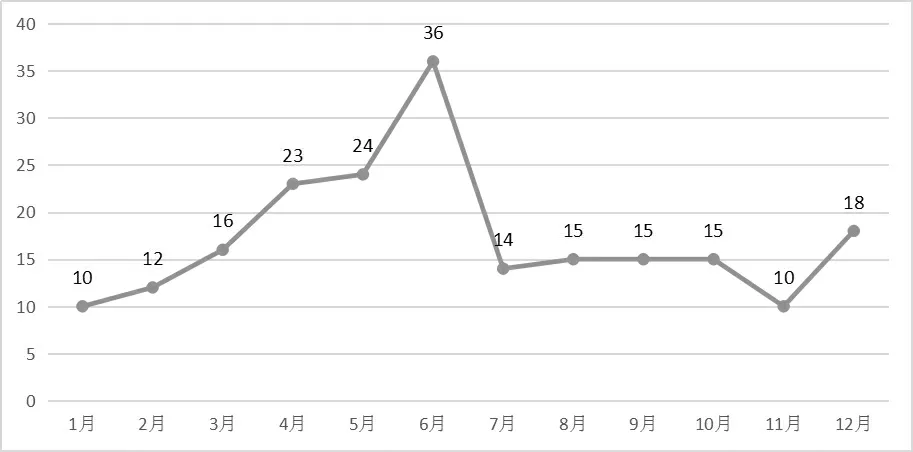

208 篇文献来源于111 种期刊(含硕博论文)。来源于青年类期刊的有99 篇,其中以中国青年研究(28)、青年研究(13)、中国青年社会科学(中国青年政治学院学报)(9)、青年探索(9)、当代青年研究(7)为主;来源于大学(学院)学报的有38 篇;来源于党史类期刊的有16 篇;来源于社科院所属期刊的有16 篇;来源于硕博论文的有16 篇;其他的有23 篇(见表1)。

表1 青年运动研究的文献来源分布

(四)文献级别情况

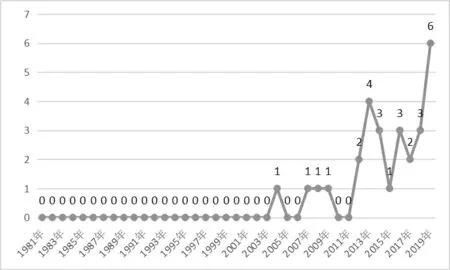

中国知网、中国学术期刊网和北京大学图书馆期刊工作研究会于1992 年联合发布了第一版《中文核心期刊目录总览》,南京大学中国社会科学研究评价中心也于1998 年开发了中文社会科学引文索引(Chinese Social Sciences Citation Index)。因此,本文以1992 年作为划分界线,统计1992 年以来刊于核心期刊、非核心期刊等的文献数量。刊于核心期刊的有61 篇,占29.3%。其中,以刊于《中国青年研究》为多,其次是《青年研究》,其余数量相对较少(见图3)。刊于非核心期刊的有103 篇,占49.5%。刊于其他的有19篇,占9.2%。另外,刊于1991 年以前文献的有25 篇,占12.0%。

图3 刊于核心期刊的文献数量分布

(五)文献基金分布情况

已发表的208 篇文章中,以无基金项目支持的居多,达到180 篇,占86.5%;而获得基金项目支持的有28 篇,主要集中于2012 至2019 年间(见图4)。28 篇文献中,获得1 个基金项目支持的有21 篇,占10.1%,其中国家级的有4 篇、省部级的有9 篇、市厅级的有4 篇、学院级的有1 篇、其他的有3 篇;获得2个基金项目支持的有4 篇,占1.9%,其中“国家级+省部级”的有2 篇、“国家级+学院级”的有1 篇、“省部级+市厅级”的有1 篇;获得3 个基金项目支持的有1 篇,占0.5%,含省部级、市厅级、其他;获得4 个基金项目支持的有1 篇,占0.5%,含国家级、市厅级、学院级(2);获得5 个基金项目支持的有1 篇,占0.5%,含市厅级、学院级(4)。

图4 年度基金项目支持的文献数量分布

(六)文献下载情况

208 篇文献的下载情况呈现出下载量低频次较多,高频次较少的状态。文献下载数量相对较多的,主要集中在51-100 次、101-150 次、151-200 次这三个区间,占50%。其余区间的下载数量都分别在15 篇以下(见图5)。

图5 下载频次的文献数量分布

(七)文献被引频次情况

208 篇文献的被引频次主要集中在0-3 次之间。被引次数为0 的有81 篇,占38.9%;被引次数为1 的有36 篇,占17.3%;被引次数为2 的有11 篇,占5.3%;被引次数为3 的有21 篇,占10.1%;被引次数在4以上的相对不多(见图6)。

(八)文献研究主体情况

青年运动研究以男性为主。文献研究主体中男性有123 人,占50.2%;女性有58 人,占23.7%;不明的有64 人,占26.1%。文献研究主体中以高级职称和在读学生为主,高级职称的共有89 人,占36.3%;中级职称的共有23 人,占9.4%;初级职称的共有5 人,占2.1%;在读学生有53 人,占21.6%;不明的有75人,占30.6%。

图6 被引频次的文献数量分布

文献研究主体来自既是985、又是211 学校的有21 人,占8.6%,来自211 学校的有21 人,占8.6%;来自其他本科学校的有46 人,占18.8%;来自专科学校的有12 人,占4.9%;来自共青团及团属机构、院校的有54 人,占22.0%;来自学术研究机构的有31 人,占12.6%;来自党校、党史研究室的有10 人,占4.1%;来自其他单位的有13 人,占5.3%,不明的有37 人,占15.1%。

文献研究主体中属于华北地区的有52 人,占21.2%;属于华中地区的有24 人,占9.8%;属于华东地区的有59 人,占24.1%;华南地区的有42 人,占17.1%;西北地区的有11 人,占4.5%;东北地区的有7人,占2.9%;西南地区的有13 人,占5.3%;不明的有37 人,占15.1%。

另外,208 篇文献中,有1 位作者发表该类论文6 篇,有2 位作者发表该类论文5 篇,有1 位作者发表该类论文4 篇;有3 位作者发表该类论文3 篇,有14 位作者发表该类论文2 篇,其余作者发表该类论文仅1 篇。

(九)文献关键词和研究主题情况

在“关键词”和“研究主题”的统计中,出现次数最多的是“青年运动”(104 次),其次是“中国青年运动”(25 次)、“中国共产党”(14 次)、“青年”(12 次)、“张太雷”(11 次)、“共青团”(11 次)、“抗战时期”(9 次)、“抗日战争”(8 次)、“方向”(7 次)、“贡献”(7 次)、“青年运动思想”(7 次)、“社会运动”(6 次)、“浙江”(5次)、“发展”(5 次)、“反文化运动”(5 次)、“党的领导”(4 次)、“改革开放”(4 次)、“青年运动史”(4 次)、“社会主义建设时期”(4 次)、“一二九运动”(4 次)、“五四运动”(4 次)、“任弼时”(4 次)等等。

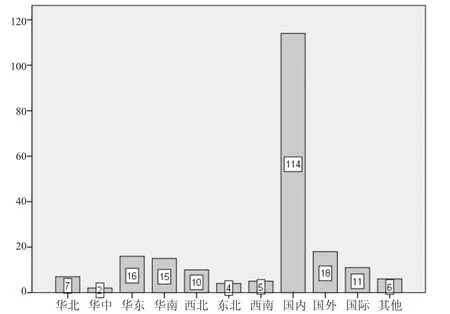

(十)文献研究区域和研究时段情况

文献关注的区域有华北地区(以河北和北京为多)、华中地区(以湖北为主)、华东地区(以浙江和台湾为多)、华南地区(以广东和香港为多)、西北地区(以陕西和陕甘宁为多)、东北地区、西南地区;也有从整体出发关注国内青年运动情况;还有从世界范围内关注青年运动;而外国青年运动研究中以美国为多。其中,以“国内青年运动研究”为主,共有114 篇文献,占54.8%(见图7)。

文献研究的时段有“1840-1919”年、“1919-1949”年(研究抗战的居多)、“1949-1978”年(研究60 年代的居多)、“1978-2019”年、具体年份(研究1919 年的居多)、跨时段(研究20 世纪初到21 世纪的居多),以“1919-1949”年(74 篇,占35.6%)和“跨时段”(64 篇,30.8%)为主(见图8)。

图7 青年运动研究关注区域的文献数量分布

图8 青年运动研究时段的文献数量分布

三、青年运动研究特征的讨论

本研究分析了1978-2019 年间青年运动研究的文献数据,共208 篇。以下分别从青年运动研究的学术关注度与影响力、研究主体与刊载平台、核心议题和研究热点三方面的特征进行讨论。

(一)学术关注度与影响力

学术关注度与影响力是衡量学科或者某一研究主题在相关领域重要程度的重要指标,主要包括发文量、发文期刊级别、研究学科、文献被引量以及基金支持和分布状况。[4]总体而言,青年运动研究的学术关注度与影响力近年来有所提升,但幅度较小。

1. 发文量呈现上升发展态势,但增长缓慢

青年运动研究的发文量主要分为四个阶段:第一阶段为1981-1990 年间,这一时期的发文量较少,年均不足3 篇。第二阶段为1991-2000 年间,这一时期的发文量略有增加,年均接近5 篇,但增长速度较慢。第三阶段为2001-2010 年间,这一时期的发文量与前一阶段持平,年均5 篇。第四阶段为2011-2019 年间,年度发文量较之前有明显增幅,年均约10 篇。另外,从四个季度发文量的比较中可以发现,第二季度明显多于其他季度。以上可能与两方面因素相关:第一,国际形势变化。2010 年12 月始于突尼斯青年迫于生计压力,在街头抗议自焚,由此引发了埃及、利比亚、也门、巴林、叙利亚等国纷纷爆发民族示威游行。这引起国内部分学者关注和研究青年运动。第二,纪念“五四运动”。在这个具有特殊意义的时刻,不少学者提前做了主题规划,围绕五四运动进行了更深入的研究,总结青年运动特点、规律和经验。

2. 发文期刊级别以普通期刊居多,核心期刊相对偏少

多年来,青年运动研究的文献大部分刊载于普通期刊,刊载于核心期刊的偏少。这可能与两方面因素相关:一是普通期刊的发表要求相对宽松;二是青年运动研究主题所属领域相对比较窄,关注该方向的核心期刊相对集中于某一类型,对文献的学术水平要求比较高。

3. 基金支持来源相对多样,支持力量相对较强,但数量有限

青年运动研究的基金支持来源相对多样化,共有10 多种类型,包括国家社科基金、教育部人文社科规划基金、省社科基金、省教育厅科研基金、市哲学社会科学规划基金、共青团中央基金、团省委基金、中国青少年研究会课题、全国党校(行政学院)系统科研基金、黑龙江省研究生创新科研项目基金、广州青年运动史与青年发展研究中心研究项目基金、国家级大学生创新创业计划项目,以及学院基金等,支持力量相对较强。其中,共青团基金(11 篇)、国家社科基金(8 篇)是主要支持力量。但是,获得基金支持的文献数量有限。近十年来,尽管呈现出波动增长,但发展势头较弱。

4. 下载数量持续增加,但被引用频次相对较低

青年运动研究文献在1981-1990 年间的下载数量为2662 篇、在1991-2000 年间的下载数量为8 646篇、在2001-2010 年间的下载数量为16 338 篇、在2011-2019 年间的下载数量为31 483 篇。青年运动研究文献的下载数量在第一个十年之后,一直呈现出增长态势。相对而言,年度被引用频次有限,最高被引用频次为65,有的被引用频次为0。23 篇被引用频次在10-28 之间的论文呈现出以下特点:第一,发文作者机构以高校居多;第二,刊载平台多为青年类期刊(如中国青年研究、青年研究、当代青年研究等)。可见,青年运动研究日益受到关注,但影响力有限。

(二)青年运动研究的主体与刊载平台

研究主体和刊载平台是某一研究主题在相关领域的研究状态的重要体现。总体而言,从事青年运动的研究主体比较多,但持续研究、合作研究不足;刊载平台资源丰富,但相对聚集。

1. 研究主体发文数量偏低,系列研究较少

研究青年运动的作者数量比较多,发表2 篇论文以上的有21 人,以深圳青年学院的田杰(6 篇)、共青团中央青运史档案馆胡献忠(5)、《浙江省青运志》编辑部杨乔木(5)、中共中央党史研究室的魏久明(4)为最多。但是,大多数作者只发表了1 篇论文,青年运动并未成为他们长期、主要的研究方向。多数作者对该问题的研究仅是昙花一现,尚未形成核心作者群,缺乏系统、持续研究。

2. 研究主体所属以高等院校居多,合作研究较少

从研究主体的机构性质来看,有高等院校、共青团及团属机构和院校、学术研究机构、党校、党史研究室等。其中,以高等院校(86 篇)和共青团及团属机构、院校(51 篇)居多,是青年运动研究的主要阵地。它们分布于全国各地,以广东为最多,有16 个;其次是北京,有11 个;再次是江苏和山东,分别有9 个。发文量较多的机构大部分位于北京,排在前5 位的是共青团中央(11 篇)、上海社会科学院(9 篇)、中国社会科学院(7 篇)、中国青年政治学院(6 篇)、中国青少年研究中心(5 篇)。各研究机构的产出量有限、合作交流缺乏,尚未形成富有凝聚力的学术共同体,青年运动研究的整体力量相对单薄。

3. 刊载平台类型多样,发文量局部集中

从刊载平台来看,刊载量排在前7 位的为中国青年研究(28)、青年研究(13)、中国青年政治学院学报(10)、青年探索(9)、当代青年研究(7)、浙江青年专修学院学报(5)、中国共青团(4)。以上可以看出,青年运动研究的发文主要集中于青年类期刊。青年类期刊关注青年运动由来已久,已形成了历史传统,截至目前也积累起一定基础。青年运动研究在青年类期刊的引领下日益走向专业化。

(三)青年运动研究的核心议题和研究热点

文献的主题和关键词在一定程度上能够反映该领域的核心议题和研究热点。通过统计青年运动研究的关键词和主题,发现青年运动研究的核心议题和热点主要集中在“青年运动”。“青年运动”受到学术界的重点关注,说明它具有相当的研究价值。也有一些文献关注“中国青年运动”“中国共产党”“青年”“张太雷”“共青团”“抗战时期”“抗日战争”“方向”“贡献”“青年运动思想”等等,但数量不多。总体而言,青年运动研究的核心议题和热点呈现出相对集中,宽度和广度稍不足的特点。

上述青年运动研究特征的发现,是基于1978 年至2019 年间以“青年运动”为主题检索词检索到的青年运动研究文献数据为研究基础,因此结论也有可能相对片面,距离正确、全面认识“青年”运动研究特征还有一定距离。因此,本研究只根据文中青年运动研究的特点,尝试提出加强青年运动研究的建议。

四、加强青年运动研究的思考

(一)加强基金支持力度,推动青年运动研究

基金支持能够为研究者提供外在的科研条件和科研动力。加大对青年运动研究的基金支持力度,一方面能够相对保证研究成果的产出价值,提升青年运动研究的质量;另一方面也可以激发研究者的积极性与责任感,提升青年运动研究的层次与深度,增强研究力量。建议发挥政府相关部门的主导作用,加强青年运动研究的支持力度,以吸引更多相关领域优秀学者的关注,促进青年运动研究理论成果的产出。例如,共青团可以发挥组织支持作用,设立专项基金,以年度课题的形式,开展委托或自选课题研究,推动青年运动进行更深入细致的专业化、精细化研究。

(二)培养合作意识,开展合作研究

合作研究能够促使研究者之间产生思想碰撞,带动发散研究。这样既可以提高研究效率,又可以增加研究成果,进而营造共赢的局面。建议各机构应克服地域上的障碍,加紧机构之间的青年运动研究合作,实现资源共享。青年运动研究合作不仅仅局限于同单位不同部门之间、同地区不同单位之间的合作,还可以进行跨地域之间的合作。因为不同地域的条件不同,各有特点,易在交流分享中实现创新。建立多主体参与的青年运动研究综合体系。集合来自社会学、政治学、教育学、管理学、心理学等多学科领域的研究者开展青年运动研究,让他们各展所长、互相配合,才能够扎实有效地推进青年运动研究,取得更多成果。

(三)开拓研究视野,寻求多学科、多角度融合

现代社会强调多元化的研究视角,一个学科的发展将会为另一个专业提供新的研究思路[5]。社会学、政治学、历史学、心理学等都可以应用到青年运动研究中,它们可以为青年运动研究拓宽领域,提供新的思路和方法。正如伯顿·克拉克在《高等教育新论——多学科的研究》一书中提到,“各门社会科学及其主要的专业所开展的广泛的观点,为我们提供了了解教育的基本工具,不管这个学科是历史学、经济学或政治学,还是其他社会科学,都给我们提供了观察世界的方法,我们可以把它应用到教育。”[6]因此,青年运动研究要开展多学科多视角融合,拓展思路,不断创新,才能真正服务于社会需求。