基于触目性原则花山岩画网络表情视觉化设计研究

2021-03-10李智

摘要:本文以花山岩画为视觉化对象研究基于触目性原则的网络表情设计与开发途径。从海德格尔符号观的触目性原则出发,分析触目性原则对网络表情视觉化设计的指导意义,结合花山岩画设计实践论述网络表情的视觉化设计与花山岩画非物质文化遗产的结合途径,试图为非物质文化遗产的传承与保护提供一种可行性的思路。网络表情的视觉化设计与开发,对花山岩画非遗文化的发展与传承具有重要的理论意义与现实作用,只有尝试将传统文化与现代设计融合并创作,才能实现花山岩画作为非遗文化的当代价值。

关键词:花山岩画;非物质文化遗产;网络表情;视觉化设计

中图分类号:J218 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)02-00-02

花山岩画位于我国广西壮族自治区宁明县城西南的明江河畔,是我国战国至东汉绘制在岩壁上的图画,其绘制的年代最早可追溯到春秋战国时期,距今已有2500多年的历史。花山岩画是左江流域岩画的代表,也是目前我国单体最大、内容最丰富、保存最完好的一处岩画。2016年7月15日成功入选《世界遗产名录》,填补了中国岩画类世遗项目的空白。习近平总书记在第十八届中央政治局第十三次集体学习时的讲话中指出,博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。保护与传承我国丰富的非物质文化遗产资源是我们每一个中国人不可推卸的责任。如何通过视觉化设计手段将非遗文化与现代设计语境相结合,进行有效的传承与发展是每一位设计从业者不可推卸的责任。

1 花山岩画的保护与传承现状

花山与“画山”谐音,壮语名为“岜莱”,汉译为“有画的石山”。花山岩画高达40米,宽221米,共有图像1800多个,最大的高达3米,最小的只有0.3米。花山岩画的人群分布在几千平方米的崖壁上,气势磅礴,内容丰富,是我国最大的一处岩画点。

1956年,广西少数民族社会历史调查组成立,广西民族学、历史学、考古学的科学工作者和中央民族学院的师生组成了正式的考察队,前往宁明县明江一带的岩画点进行科研、调查与临摹。这次调查是左江流域岩画发掘以来第一次科学的考察。经调研所得的成果相关报道发表后引起了全国学术界的注意。1985年,左江流域岩画考察团再次赴左江考察,接着在南宁进行了相关的学术讨论会,会上许多学者与专家对左江花山岩画的一些主要问题与看法已趋近一致。

2012年10月12日,广西壮族自治区人民政府出台了第77号令《广西壮族自治区左江岩画保护办法》。该办法明确了各职能部门对左江岩画保护管理的工作与职责,并且规定了左江岩画的保护范围。2018年3月29日广西壮族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二次批准,并于2018年7月15日开始执行《崇左市左江花山岩画文化景观保护条例》,该条例明确了左江花山岩画的保护区域范围与各项禁止行为,并明确了触犯本条例所應承担的法律责任。该保护办法与条例的颁布,为花山岩画的保护工作提供了法律依托。

随着2016年花山岩画的成功申遗,学术界对花山岩画也进行了更为深入的理论与实验研究,主要从花山岩画的保护与传承、文化传承方式、历史考证、美学层面等几个方面针对花山岩画进行了相关研究。如张晓翠(2018)从后申遗时代的左江花山岩画保护与传承角度进行了相关研究;梁穆穆、陈峰(2019)从花山岩画图像的色彩、线条、形状分析为切入点,针对花山岩画的美学价值进行研究;羊绍全(2020)从文化旅游开发的角度审视花山岩画的文化传承方式[1];万辅彬、樊道智、陈凤梅(2020)以历史学考证角度研究花山岩画中铜鼓元素的继承与发展。从目前现有的研究成果来看,研究者们均是从各自研究领域出发针对花山进行了一定深度的研究。但针对花山岩画传承方式的探讨相对较少,目前针对花山岩画传承方式的探讨主要是从文化旅游开发与旅游产品开发等方面进行相关研究。

花山岩画作为非遗项目,其在躯体的内容与形制上已得到较好的保护[2],但在其对外宣传与传承发展上还存在着传承与保护的途径过分单一的窘境。非遗项目的保护与传承并非使其成为固化与静态的遗存物,而是应该维护与强化其内在的生命力[3],要找寻具有创造性的途径予以传承与发展,维持其内在的生命力。伴随着虚拟社交的飞速发展,我们完全可以尝试依托虚拟社交平台对花山岩画的传承与发展做些思考。

2 基于触目性的视觉化设计原则

目前,非物质文化遗产的传承与发展在世界各国均被重视起来,随着计算机网络技术的不断发展,现下流行的花山岩画非遗文化的传承与普及方式显然不适合当下的时代背景。笔者认为对于花山岩画非遗文化的传承与发展需从两个层面进行考虑:第一,在学术层面上,花山岩画急需走出学术的象牙塔,走向普通大众;第二,在传承层面上,则需要打破传统的普及与推广方式的壁垒,寻求更多传播途径与推广方式。我们可以尝试依托虚拟社交平台对花山岩画非遗文化的传承与发展做些思考,运用视觉化设计的方式对非遗文化的传承与发展作出积极的探索。

本文中所提到视觉化设计,其实质是一种构思与计划,是一种创造性视觉化设计的表达过程,是基于客观现实对象的一种视觉化转译过程。所谓“视觉化转译”,是指运用色彩、图形、图像、文字、结构排版等视觉语言针对客观现实对象进行富有创意的视觉符号化表达。本文中所提及的“触目性”是基于海德格尔存在论符号观所衍生的一种视觉化设计指导原则。

在海德格尔看来,路标、界石、信号、旗帜等事物均是符号,本文中所提到的视觉化设计作品也可以被视作一种“视觉化符号”。“符号首先是一种用具,符号作为用具的特征在于显示或指示”。“显示”可以被界定为一种指涉性关联。海德格尔明确指出,符号的性质是“显示”[4],正因为对符号的显示性质的强调,海德格尔又谈到符号的另外一个突出特征——“触目性”[5]。在以往我们对客观对象的视觉化过程中,触目性原则往往会由于我们在追求视觉的形式美与表达中所淡忘。常会出现视觉化符号不能很好地体现客观现实对象的视觉特征,因此造成视觉化符号与客观现实对象出现指涉性“残断”。因此在进行视觉化符号设计时,首先要对视觉化的客观现实对象的特征加以分析研究,把视觉化符号设置得更为“触目”。其次,视觉化符号本身是一种视觉化显示物[6],它是客观现实对象的物化显示,客观现实对象的每一个细节都是具有意义的,因此每一个细节意义都需在视觉化符号中有所体现。最后,海德格尔对符号显示性质的看法是现象学中存在的世界“视域”的观念,视觉符号本身不是孤立存在的,它是在与客观现实对象相互指涉关联中以场域的形式存在的。

3 基于触目性原则的花山岩画网络表情设计研究

目前,花山岩画非遗文化的传承与发展途径主要停留在学术领域的发展研究以及文化旅游开发与旅游产品开发等方面。花山岩画作为非遗项目,在其对外宣传与传承发展上仅靠当前的传承与发展途径难以解决其传承发展的根本性问题。

本文通过相应的设计实践,以花山岩画非遗文化为视觉化对象,依托虚拟社交平台的网络表情这一视觉化表现形式,将两者合理结合,为花山岩画非遗文化传承与保护提供一种可行的思路。以网络表情设计为载体进行视觉化设计,依托虚拟社交平台对花山岩画非遗文化进行设计开发,进而有效地打破传统的普及与推广方式的壁垒。在设计中需要依托上述讨论所得的触目性设计原则,找到合适的元素要点进行提炼设计,最终得出能够与花山岩画非遗文化有较强的指涉性关联的网络表情符号。

创意构思:网络表情符号的符号本身不是孤立存在的,它是在与客观现实对象相互指涉关联中以场域的形式存在的。因此在设计之初,首先需要对花山岩画非遗文化进行整体性的调查研究。其次,由于花山岩画本身图像数量较多,在以此为设计源点时,难以对每一个图像加以概括设计,可尝试对花山岩画较为有代表性的图像进行构思创意。最后,网络表情符号本身就是一种视觉化的显示物,因此需尽量确保每一个细节意义都能在网络表情符号中有所体现,既要保证网络表情的设计中能体现一定的花山岩画的典型性,又要有广泛的认可度。能够与花山岩画本身形成良好的指涉性关联。

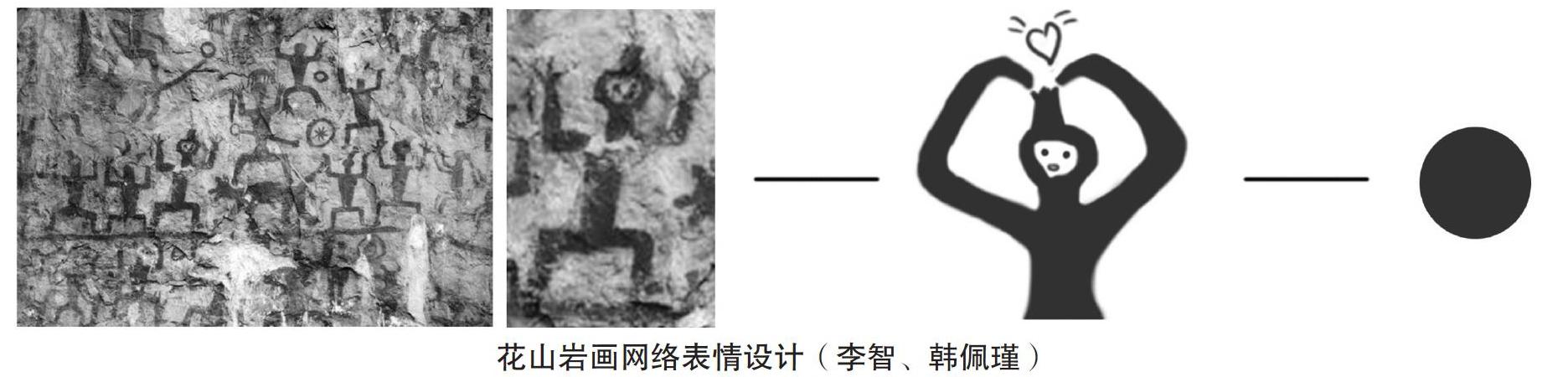

设计实践:首先,对花山岩画的性质、历史背景、规模、所处地理环境、标志性图像进行调查研究作为设计的前期基础。其次,对前期调查研究所得的信息进行总结,作为创意突破口。花山岩画中有很多的图像元素都可以作为创意基础,比如岩画中的蛙人形象、双腿马步而立的人物形象、腰挂环首刀的武士形象、动物元素、兵器元素、铜鼓元素等。从中选择蛙人形象进行创意提炼和拟人化的处理,并在其中融入现代虚拟社交中常用的元素点,既能体现花山巖画的主导图像元素,又能够良好地连接现代文化元素与花山岩画非遗文化元素,从而将花山岩画进行现代设计语境转译。最后,对之前调研所得进行具体化的设计实践,选取花山岩画中代表性的图像元素,融合虚拟社交语境中的常用语,运用设计学、触目性设计原则进行拟人化处理,设计出一款网络表情(见下图)。

其主要创意来源于花山岩画图像,此表情设计选取花山岩画众多图像中的一个,融合虚拟社交常用语进行拟人化设计处理,在色彩的选用上,基于本文上述的触目性设计原则,保留原始图像的色彩信息,以确保与原始花山图像的指涉性关联。使得使用者易于理解与识别,从而迅速地把握花山岩画非遗文化的内涵与文化。

4 结语

花山岩画非遗文化对构建我国博大精深的民族文化做出了贡献,也反映了壮族先民骆越人民的丰富创造力,也是我国独一无二的广西区域文化的缩影。要积极地传承与发展花山岩画非遗文化,它不仅是不同民族之间交流学习的文化资源,也是广西区域重要的文化与经济资源。通过对花山岩画非遗文化进行网络表情的视觉化设计与开发,一则可以进一步挖掘花山岩画的文化价值,使得大众对广西区域文化能够有更加深刻的了解与认识;二则通过虚拟社交平台,基于花山岩画设计开发的网络表情能够实现有效的传播,使得普通大众也可以通过此途径了解到有关花山岩画的相关内容,从而使花山岩画的传播途径得以拓展,进而增强花山岩画非遗文化的文化生命力。

参考文献:

[1] 羊绍全.左江流域“花山族群”历史考析——也谈花山岩画族属问题[J].文化学刊,2019(11):22-26.

[2] 易奇志,廖方洁.新时期左江花山岩画的保护发展研究——骆越文化研究系列之九[J].广西社会主义学院学报,2019,30(05):78-82.

[3] 肖东发,高立来.岩画古韵:古代岩画与艺术特色[M].现代出版社,2019:200-226.

[4] 赵奎英.艺术符号学基础的反思与现象学存在论重建[J].南京社会科学,2017(04):118-125.

[5] 赵奎英.试论艺术作为出场符号[J].文学评论,2018(04):188-196.

[6] 谢涛,路由.基于形象IP构建的网络表情符号视觉形态设计[J].包装工程,2019,40(24):133-138.

作者简介:李智(1992—),男,山东蓬莱人,硕士,研究方向:艺术学理论与设计应用。