高校学分学费“统一定价”分成制的可行性探索

——基于博弈论的学分制改革收费策略研究

2021-03-09王聪聪肖远飞

王聪聪,肖远飞,陈 宇,田 婧

(1.昆明理工大学管理与经济学院,云南昆明650093;2.昆明理工大学马克思主义学院,云南昆明650500)

0 引言

内涵式发展是新时代高等教育改革发展的使命和方向[1].学分制改革是变被动学为主动学,是撬动高等教育内涵式发展的重要抓手,是高等教育教学模式改革的发展趋势.学分制是以学分作为衡量学生学习质量和数量,为学生提供更多选择余地的教学制度.支持高校进一步完善学分制,扩大学生学习自主权、选择权[2].2018年教育部印发《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》中明确指出“完善学分制,推动健全学分制收费管理制度”以来,各地各高校掀起了一轮学分制改革的高潮[3]:2019年以来,北京、广东、江苏、山东、湖北、四川、吉林、内蒙古、广西、海南、云南等地相继大力推动学分制,例如山东省39所本科院校实现了学分制收费,云南省2020年秋季本科高校全面实施学分制.学分制收费等相关支撑配套制度的研究正当其时,2019年教育部出台《关于深化本科教育教学改革 全面提高人才培养质量的意见》,明确提出完善学分制“支持高校建立与学分制改革和弹性学习相适应的管理制度”[2].

学分制改革作为高校教育教学模式发展趋势,以选课代替排课,有利于调动学生自主学习的积极性,鼓励学生根据能力兴趣制定学习计划,相应的“选多少课交多少钱”.既增加了收费的透明度,也在一定程度上以经济为杠杆,激发学生的学习动力.另一方面,学校以选课人数多少来给予教师绩效反馈,促进课程和教学质量的提高.其诸多的优点,使得国家早在1978年便探索试行学分制改革,历经了四次高潮,2007年以来天津、湖北、广东、山东等地高校又大力推动试行[4].但学分制改革落实并未如想象的顺畅,时至今日,也未能大范围的完全实施,一度还出现了很多质疑,究其原因,一是效果不明显,二是配套机制没理顺,尤其是学分制收费机制的科学性、合理性,“变相涨价”“自由定价”等质疑较大.本文就是围绕第二个原因来研究探索.

学分制改革实施以来,国内学者在课程设置、学生工作、学科建设、资源分配等学分制管理上展开了有益的研究.但作为学分制改革财力保障的收费工作往往容易被忽视.蒋毅坚[5]提出,国内外高校学分制运行实践表明,按学分制收费才能与学分制教学管理匹配,能有效地解决学分制运行中存在的一些问题.建议学费分为专业学费和学分学费两部分收取.教育经济学认为教育没有实现免费的条件下,教育过程中存在的不同主体,围绕教育服务产品发生着类似任何经济领域中的交换关系,当学分代替学年成为教育服务产品的测量单位后,高校必然按学分收费[6].

学分制收费实施以来,有过质疑和矛盾,但在经历了“谁受益谁缴费”理念的洗礼后,收费上学已被广泛接受,收多收少成为关键[7],一度最大的质疑声音就是担心学分制收费会变相抬高学费.在这种情况下,高校如何制定学分收费策略?是采取稳妥的“统一定价”策略,还是更具激励性的“自由定价”策略?定价的基准或逻辑考虑是什么?能否通过理论研究的探索来消除“变相涨价”的顾虑?能否通过科学合理的定价策略来激励高质量课程的产出?本文基于博弈论的实践,构建高校“教师-学生”的博弈模型,对高校学分学费定价策略的核心内容和优化方向进行了研究,为高校的推动学分制改革提供了理论依据和决策支撑.

1 高校学分学费的定价策略分析

所谓定价策略就是对“怎么定”“谁来定”和“定多少”的回答.目前,高校主要采取的是“成本基准”的统一定价策略,即“学费标准根据年生均教育培养成本的一定比例确定,不高于25%”[8].在该策略中,“成本基准”是指重视成本分担,保障学校和受教育者的合法权益;定价主体是高校,由其统一规定相同课时的课程的价格;具体学费根据各高校所在地“经济发展水平、办学条件和居民经济承受能力”[9]而制定.该策略兼顾成本、公平的同时,难以反映教师的有差别的劳动,极大程度的限制了教师的能动性.学分制改革下,高校教育教学能否实现高质量发展本质上取决于教师们是否能自觉、主动、高效地教书育人.我们将研究聚焦于学分制改革的核心——课程设置[10].如何调动教师积极性产出高质量的好课程?适度的课程学费或学分数核定权成为重要突破口.

假定某一地区经济水平等外部环境既定情况下,高校从每一门课程的定价策略视角出发,探索师生利益博弈过程中最终导向的价格轨迹走向.教师作为每一门课程的开设主体(卖方),学生作为每一门课程的学习主体(买方),课程的定价是否科学,直接影响学生参与的积极性和教师教学的能动性.在此情况下,是否可以探索一种“价值基准”的自由定价策略,即为充分体现课程价值,高校允许在一定的价格区间内对课程进行自主定价.在该策略中,“价值基准”是指重视课程价值(质量),使开设课程开设主体可以获得高回报;定价主体是课程开设主体,由其通过对开设课程价值的理性判断而定价;具体的学分根据各高校的学生的需求度和接收度而制定.执行该策略的理想状态是相同课时的课程的收取不同的学费,高质量的课程可以收取高学费,低质量的课程只能收取低学费.如果该策略可行,将会对广大课程开设主体产生极大的激励,因为高价格既反映了课程的高质量,也体现了开课主体的高水平,并且课程开设主体在得知高投入能获得高回报时,会将注意力聚焦在不断提升课程质量上,这又会将整个学校教育教学逐步引入到高质量发展的轨道上来.但该策略的成功实施取决于在高校这个特殊的市场内,价格能否真实的反映价值?课程开设主体又是否能理性定价?现基于“教师-学生”的博弈模型,对“价值基准”的自由定价策略展开分析[7].

1.1 模型假设

假设1 博弈的参与方为开设和学习课程的教师和学生.任何一门课程的“类型”都有可能是高质量或者低质量的,学生在观察到该课程的收费高低之前认为其是高质量或者是低质量的概率相等,并且他们的这种先验信念也为教师所了解.而每门课程质量的高低只有教开设课程的教师自己知道,并且他可以在高校规定的价格区间内对主讲课程进行自由定价,即无论开设课程质量高低都可以选择收取高学费tH或收取低学费tL(tH>tL);而学生在上课前并不知道教师所开设的课程的质量高低,只能通过每门课程的“价格信号”来判断——在观察到课程收取高学费tH时认为这是一门高质量的课程的概率是p,在观察到课程收取低学费tL时认为这是一门高质量的课程的概率是q,然后据此来决定选择与否(体现了学分制改革中学生学习的“自主性”).

假设2 为顺利开展教育教学,高校会鼓励动员一批教师开设课程,并给予他们基本的薪资保障.同时,高校会对每门课程的开展情况进行监督,如果一门课程没有学生选择,则无法实现学校教育的“普惠性”,该课程教师会收到惩罚ɑ.

假设3 教师会在将课程提供给学生选择之前完成相应的筹备工作,筹备高质量课程的备课成本cH要大于筹备低质量课程的备课成本cL,并且这部分成本为沉默成本,不会因没到时没有学生选择而回收.此外,教师为了保障自身劳动收益的非负性会选择收取高于其备课成本的学费,即tH>cH,tL>cL.

假设4 学生选择任何一门课程都需要付出一定的非货币成本cs(包括时间、精力等投入)和货币成本(学费tH或tL),而他能够获得的各种显性和隐性的收益会因所选课程质量的高低而有区别(高质量的课程带来的收益r H大于低质量的课程带来的收益r L,并且有r H>cs+tH,r L>cs+tL.

假设5 在整个博弈过程中,除了教师所开设课程的“类型”是其私有信息外,博弈双方均了解彼此的成本和收益函数.

1.2 模型构建

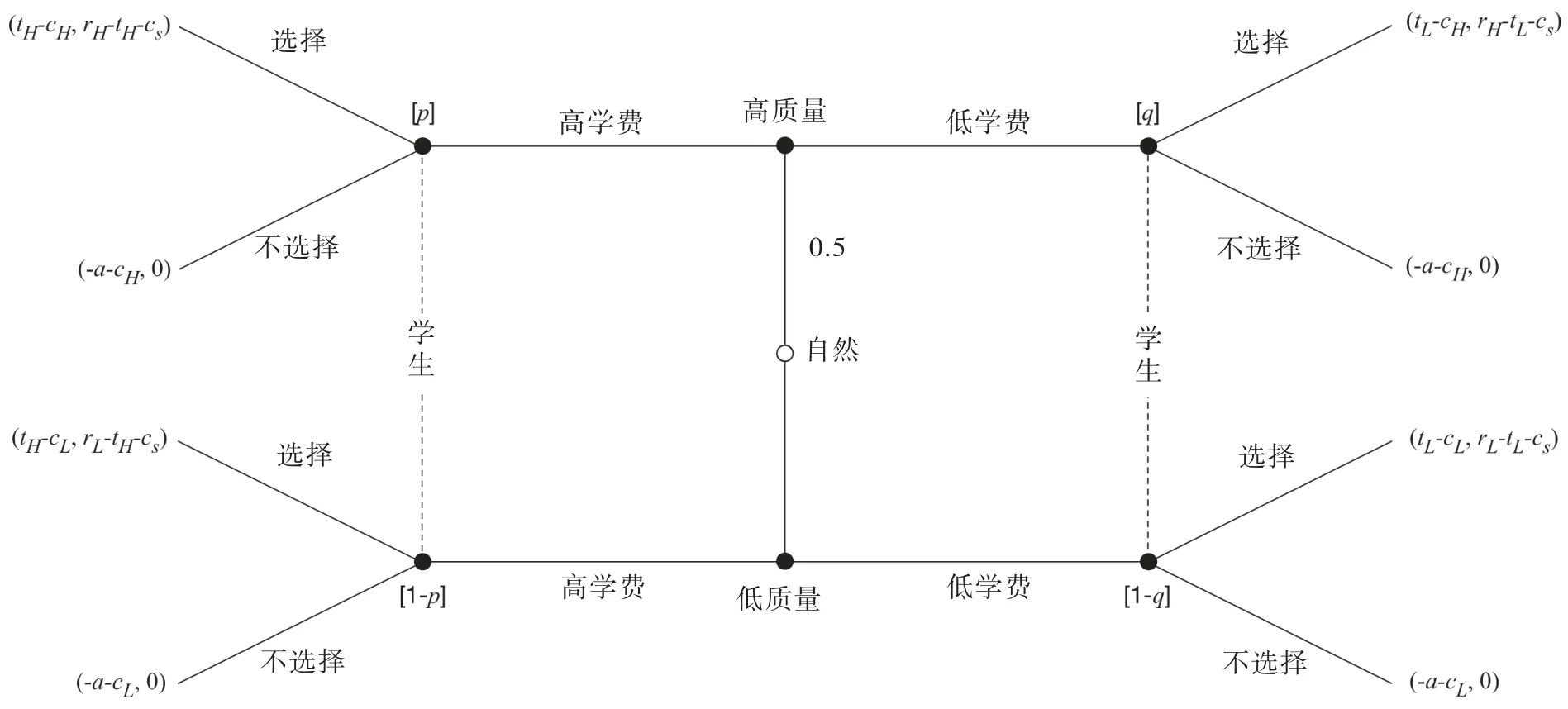

基于以上假设,该博弈模型是一不完全信息动态博弈,也是一信号博弈,博弈的扩展式表述见图1.图中用虚线连接的决策节表示它们处于同一信息集内.终点节旁列出的收益里第一个数字代表教师的收益,第二个数字代表学生的收益.

1.3 模型分析

该信号博弈模型的“发送者”教师存在4种可能的纯策略:①混同策略(tH,tH):无论开设课程的质量高低,都选择收取高学费tH;②混同策略(tL,tL):无论开设课程的质量高低,都选择收取低学费tL.③分离策略(tH,tL):如果开设的是高质量的课程,选择收取高学费tH;如果开设的是低质量的课程,选择收取低学费tL.④分离策略(tL,tH):如果开设的是高质量的课程,选择收取低学费tL;如果开设的是低质量的课程,选择收取高学费tH.下面将对这4种可能的纯策略分别作出分析.

1)混同策略(tH,tH)

图1 “教师-学生”博弈模型Fig.1 “Teacher-student”game model

“接收者”学生对应于tH的信息集处于均衡路径之上,学生在这一信息集内的推断(p,1-p)决定于贝叶斯法则和发送者的策略,因此p=0.5.在此推断下,当学生参与课程的期望收益0.5(r H-tH-cs) +0.5(r L-tH-cs)≥0,即r H+r L≥2(tH+cs)时,学生会选择该门课程;否则学生不会选择.考虑学生对应于tL的最优反应,由于其选择课程的期望收益q(r H-tH-cs) +(1-q)(r L-tH-cs) >0,学生一定会选择该课程.

给定学生的最优反应,现讨论教师是否依然愿意选择混同策略(tH,tH).当r H+r L≥2(tH+cs)时,学生的最优反应是(Y,Y)(用Y代表学生选择该课程,用N代表学生不选择该课程;第一个Y表示当学生观察到课程高学费tH时的选择,第二个Y表示当学生观察到课程低学费tL时的选择),由于tH-cH>tL-cH,tHcL>tL-cL,教师的策略(tH,tH)是学生最优反应的最优反应,因此 [(tH,tH),(Y,Y),p=0.5,q]是该信号博弈的精炼贝叶斯均衡.当r H+r L<2(tH+cs)时,学生的最优反应是(N,Y),由于开设高质量课程的教师选择收取低学费tL时的收益大于选择收取高学费tH时的收益(tL-cH>-ɑ-cH),因此[(tH,tH),(N,Y),p=0.5,q]不构成该博弈的精炼贝叶斯均衡.

2)混同策略(tL,tL)

当学生观察到课程收取高学费tH时,给定学生对于课程质量的推断(p,1-p),学生选择课程的期望收益为当,学生的最优反应是选择该课程;当tH+cs-r L>0且学生的最优反应是不选择该课程.而学生对应于tL的信息集处于均衡路径之上,在对课程类型的推断q=0.5的条件下,学生的最优反应是选择该课程.

L的 策 略,因 此是该信号博弈的精炼贝叶斯均衡.

3)分离策略(tH,tL)

由精炼贝叶斯均衡[11]的定义可知,学生对于课程质量的推断取决于贝叶斯法则和教师的策略,因此有p=1,q=0.在此推断下,学生的最优反应是(Y,Y).给定学生的最优反应,反观教师的最优反应,开设低质量课程的教师有背离策略tL的动机(tH-cL>tL-cL),因此[(tH,tL),(Y,Y),p=1,q=0]不构成该博弈的精炼贝叶斯均衡.

4)分离策略(tL,tH)

当学生观察到课程收取高学费tH时,他会认为这是一门低质量的课程,因此只有当r L-tH-cs≥0时,他才会选择该课程.而当学生观察到课程收取低学费tL时,他会认为这是一门高质量的课程,因为r H-tLcs>0,所以学生一定会选择该课程.

当r L-tH-cs≥0时,学生的最优反应是(Y,Y),此时开设高质量课程的教师更倾向于选择收取高学费tH(tH-cH>tL-cH),因此[(tL,tH),(Y,Y),p=0,q=1]不构成该博弈的精炼贝叶斯均衡.当r L-tH-cs<0时,学生的最优反应是(N,Y),此时开设低质量课程的教师更倾向于选择收取低学费tL(tL-cL>-ɑ-cL),因此[(tL,tH),(N,Y),p=0,q=1]不构成该博弈的精炼贝叶斯均衡.

教师和学生之间的博弈存在两个精炼贝叶斯均衡:一是当r H+r L≥2(tH+cs)时,教师的定价策略是无论课程质量的高低都会选择收取高学费tH,学生的选择策略则是无论课程学费的高低都会选择该课程.在这种情况下,学生虽然不能从课程价格的高低来判断课程质量,但他知道如果自己有幸选中了高质量的课程就会获得极高的收益r H,这值得他冒一定的风险去赌一把.而开设低质量课程的教师就是摸准了学生的这种心态,通过较少的付出cL攫取高额的收益tH.这种“搭便车行为”[12]侵害了开设高质量课程的教师的利益,长此以往对学校教育教学的发展不利.二是当tH+cs-r L>0时,教师的定价策略是无论课程质量的高低都会选择收取低学费tL,学生的选择策略则是当课程收费较高时不选择该课程,当课程收费较低时才会选择该课程.在这种情况下,学生对整个学校教育的课程质量是不信任的,他们不相信高学费代表着高质量,只有当一门课程收取低学费时,学生才会基于选了低质量的“不亏”,选了高质量的则“大赚”的心理而选择该课程.而学生的这种心理将导致高学费的课程无法“存活”,即便是高质量的课程此时也只能选择“贱卖”.

2 结论与建议

学分制改革的学分收费中,高校采取“价值基准”的自由定价策略,教师和学生都会参与,但该策略最终产生的两种均衡状态都不利于学校教育教学的健康持续发展[12].它们的致命缺陷是在高校这个特殊市场内价格不能反映价值,教师也不会理性定价,由此会产生“劣币驱逐良币”的现象[13],致使低质量的课程鱼目混珠,高质量的课程开设动力不足.高校为实现对教师开设高质量课程的有效激励,提升高等教育质量,应对该策略进行有效优化,调整为“学费分成”的统一定价策略.调整后的策略体现着以下核心内容:

1)统一定价.从上述假定“自由定价”的策略分析推断来看,高校内部并非纯粹的有效市场,高校赋予教师对课程的自主定价权是行不通的,否则将走向“劣币驱逐良币”的结局.高校应对所有课程的学费进行统筹管理,对相同课时的课程进行统一定价,能够更好地体现社会公平和教育公平.

2)科学评价.学生是课程的学习主体,他们理应成为课程质量的评价主体,他们的感知质量便代表着课程的价值.所谓科学评价,就是要树立起基于学生感知质量的质量观.在这种质量观的引导下,高校不再只关注学生的学习结果,也开始重视学生在学习过程中的满意度.采取“价值基准”的自由定价策略,有助于促进教师优化教学方式、提升教学质量,提高学校的教育资源利用率和导向性,也激活了学生作为课程质量监管者的身份,高校可以通过对学生感知质量的测量而判断课程的实际质量,为学费分成制度的实施提供重要依据.

3)学费分成.所谓学费分成是指高校将一门课程收取的学费根据课程质量的高低而弹性的分成给教师.对开设高质量课程的教师,将大部分学费分给他们以资奖励;对开始低质量课程的教师,则只将小部分学费分给他们以示惩罚.弹性分成制度成充分体现了教师的劳动价值,有利于营造“多劳多得,少劳少得,不劳不得”的公平竞争环境,使原本“死气沉沉”的统一定价策略变得“生机盎然”.

综上所述,高等学校依据国家相应的政策向学生收取学费,是教育事业收入的重要来源.高校学分制改革是深化高等教育改革的重要组成部分,探索高校学分制改革下的学分收费是深化高等教育体制改革的应有之义.高校学分制改革中的学分收费,应在“统一定价”策略下探索学分收入分成制,才能更好地激励教师开发高质量的课程,真正实现学分制改革促进教学改革、激发学习内生动力、提高管理服务水平的目标.不止于此,除了收费,学分制改革还应在课程设置上予以突破.高校首先得为学生提供较为丰富的课程备选库.实际上大多高校为学生提供的课程资源较少,限制了学生学习自主权.具体而言,就是必修课程比重过高,选修课程比重过低,同专业的课程选择个性化难以实现,学分制收费也就失去了实际意义.

学分制改革是我国高校教育教学改革的方向,为了做到实至名归,有关部门要向高校放权,让他们能自主设置专业、课程,增加选修课课程比重,满足学生对课程的选择.其次,高校要修订人才培养方案,每个专业确定一定比例的核心课程,比例不能过高,以确保学生修满核心课程后,可按自身兴趣跨专业甚至跨校选择课程.此外,高校还应积极探索提升教师开设高质量课程的体制机制.