税收分成如何影响企业创新

2021-03-08徐子尧潘李靖

徐子尧 潘李靖

摘 要:基于我国1081家上市工业企业的面板数据,采用市级政府企业所得税分成率衡量税收分成。研究发现,税收分成与企业创新间呈显著的“倒U”型关系,即随着税收分成程度的提高,其对政府的“征税激励”将超过“税基保护激励”,导致税收分成对企业创新的影响从促进转为抑制。进一步考察企业所有制和行业性质对这一非线性关系的调节作用,结果显示:国有企业曲线的形态更加陡峭、转折点发生左移、创新整体水平更低;高科技企业的曲线更加陡峭、转折点发生右移、创新整体水平更高。

关键词:税收分成;企业创新;非线性;征税激励;税基保护

文章编号:2095-5960(2021)01-0044-08;中图分类号:F273.1;F812.2;文献标识码:A

一、引言

我国工业企业的创新不仅受市场调节、自身驱动的影响,政府在激励企业创新的过程中也扮演着重要角色。1994年分税制改革有效地调动了中央和地方政府的积极性,为地方政府促进经济发展提供了激励。[1]以税收分成为主的分税制是我国财政分权制度的重要体现,是调整政府间财政关系的核心。税收分成的调整能够改变地方政府的行为决策,刺激其关注本辖区内企业的发展,影响企业的技术创新。

1994年分税制改革后,中央政府所确定的固定税收分成比例仅指它与省政府间的分配,省以下的财政关系依然纷繁复杂,“分税”与“财政包干”兼而有之。[2]“分税”制度的省份并未采用固定比例,而是弹性分成制度。[3]因此,由于我国省级政府与下级政府采取的税收分成制度因各省情况而定,导致税收分成对省级以下政府产生的激励作用大小可能不同,进而对地区企业创新的影响也会有所不同。若要在真正意义上解释省以下各级政府间税收分成对企业创新的影响,就必须要进一步理解市县财政收支的分配结构。

鉴于此,本文基于2005~2013年间我国上市工业企业数据,以市级政府的企业所得税分成比例衡量税收分成,以企业专利申请量衡量企业创新,试图分析和检验以下问题:(1)税收分成是否会影响企业的创新能力?若有,是正向还是负向影响?(2)若税收分成能有效影响企业创新,那么除单纯的线性关系以外,两者之间是否还可能存在更复杂的非线性关系?(3)对于不同行业和不同所有制的企业而言,税收分成对创新能力的影响是否存在异质性?

本文的创新之处在于:(1)核心变量“税收分成”是财政分权领域的重要概念,而目前研究财政分权的文献中,大多将视角聚焦在中央与省之间的财权分配关系对区域经济的影响[4,5],少有文献探讨省级政府以下的分成制度,而本文将税收分成指标精确到了市级层面来探究其与企业创新的关系。(2)现有文献大多得出的结论是税收分成与企业创新的线性关系[6,7],而我们则发现两者之间存在显著的“倒U”型关系,即随着税收分成程度的不断提高,其对工业企业创新能力的影响将从促进转为抑制,分界点为10.97%。这一发现为我国政府重新审视税收分成与企业创新的关系提供了借鉴。(3)研究还发现,企业所有制和行业性质能对税收分成与企业创新能力的曲线关系产生显著的调节作用。所有制方面,国有企业的创新水平更低,且税收分成更早出现对创新的抑制作用;行业性质方面,高科技企业的创新水平更高且税收分成的抑制作用更晚出现。这一结果对于政策制定者如何更有针对性地激励企业创新具有一定参考价值。

二、文献综述与理论分析

(一)税收分成与企业创新

目前已有大量文献探讨财政分权与企业发展的关系,但直接将税收分成与企业创新联系起来的文献尚不多见。在税收分成对企业的激励机制方面,现有文献主要提出了“征税激励”与“税基保护激励”。具体而言,吕冰洋等提出税收分成越高,地方政府征税的边际收益越大,地方政府越有动力加强税收征管力度,提高企业实际税率,即税收分成具有很强的“征税激励”。[3]李林木和汪冲的研究指出,无论是总体税费負担还是直接、间接税费负担都会降低企业的创新能力从而损害企业的创新活动,并抑制企业成长。因此,由税收分成带来的征税激励会对企业创新产生抑制作用。[8]乔洪武和朱亚男也提出税收分成率的提高会增加地方政府征税的边际收益,因此政府会加强税收征管,提高企业实际税率,于是企业创新能力可能会因地方政府的过度征税而降低。但在另一方面,乔洪武和朱亚男提出在税收分成提高了政府征税激励的同时,税率的提高会损害企业的发展,甚至使资本流出,并且分成率越高,地方政府所承担的边际损失越大。[7]因此,为了避免税基流失,税收分成率的提高也会激励地方政府采取保护企业的政策,从而促进企业创新。这种由税收分成带来的激励被称为“税基保护激励”。

(二)税收分成的衡量方式

在构建税收分成指标的研究中,已有大量文献聚焦“央地分权”,关于“省以下政府税收分成”如何定义的研究并不丰富。周黎安和吴敏认为大多数关于财政分权的研究主要聚焦于中央与省之间的财政关系,省及以下多个政府层级被视为一个整体,这样的简化不能打开省以下政府间财政关系的黑箱。[2]于是提出了各级政府间的“税收分成比例”,提供了一个衡量政府间财政分权的替代性指标,即某级政府分得的税收收入在各省所征收的税收总额(包括中央级和地方级)中占的比例。吕冰洋等定义了另一“税收分成”[3]概念,即市县政府分得的税收除以当地政府实际缴纳的税收。由于各市县税务部门征收的税收数据未全部公开,因而无法测算出每个市县的实际缴纳税收。于是他们将省以下所有市县政府视为一个整体,用其获得的某项税收收入总和除以该省份税务部门组织的该项税收收入来代表市县政府税收分成率,带有省内所有市县级政府的税收分成相同的假设。毛捷等沿用了吕冰洋等提出的税收分成的定义,测算出了县级地区实际缴纳的企业所得税收入。[9]他们从企业所得税的税基为第二、三产业增加值的角度出发,用县级地区规模以上工业企业的企业所得税总额除以其增加值总额,再乘上县级地区第二、三产业增加值总额得到县级地区实际缴纳的企业所得税,解决了吕冰洋等提出的“税收分成=市县政府分得的税收/该级政府实际缴纳的税收”中分母不可得的问题,但却只能得到企业所得税分成比例。本文借鉴周黎安和吴敏[2]的做法衡量税收分成,以此避免数据度量不准确,并保证市级政府间的差异性。

通过以上的文献分析,可以发现税收分成作为激励政府的一种方式,会给企业创新带来双重作用。首先,随着税收分成程度提高,政府更有动力加强税收征管力度,这样的征税激励会导致政府对企业过度征税,从而对企业创新活动产生抑制作用;但同时,享受高税收分成的政府得到的可支配性财政收入更多,为了享受税收分成提高带来的边际收益,避免税率提高损害企业发展致使资本流出,政府便会保护税基,克制对企业的“攫取之手”,于是税基保护激励将有利于企业创新。

由此可见,税收分成带来的税基保护激励与征税激励相互交织,可能使得税收分成对企业创新能力的综合作用表现为非线性结果。本文认为,在税收分成较低时,政府倾向于保护税基以获得稳定的可支配收入,所以此时税收保护激励大于征税激励,税收分成提高会促进企业创新;而当税收分成达到某一程度后,政府对可支配财政收入的顾虑减少,于是由税收分成带来的征税激励会超过税收保护激励,此时企业创新就会受到抑制。

三、计量模型和数据说明

(一)模型设计与变量定义

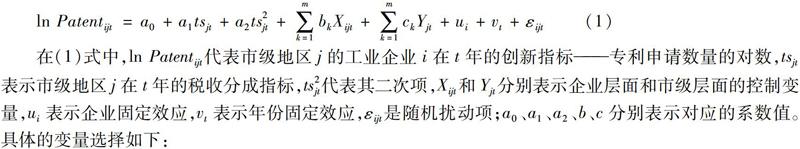

为研究税收分成对企业创新的非线性影响,本文采用市级政府的财政数据和我国上市工业企业数据组成的面板数据,在计量模型中加入税收分成变量的二次项,建立以下模型:

在(1)式中,ln Patentijt代表市级地区j的工业企业i在t年的创新指标——专利申请数量的对数,tsjt表示市级地区j在t年的税收分成指标,ts2jt代表其二次项,Xijt和Yjt分别表示企业层面和市级层面的控制变量,ui表示企业固定效应,vt表示年份固定效应,εijt是随机扰动项;a0、a1、a2、b、c分别表示对应的系数值。具体的变量选择如下:

(1)企业创新(ln Patent)。本文选择企业的专利申请数量来代表企业创新,因为专利申请量代表了创新成果,反映了企业的创新产出能力,更能体现其对资源的投入和使用效率。不采用专利授予量的原因是由于有检测和缴纳年费等步骤的存在,专利授予量存在更多的不确定性和不稳定性。[10]为了消除数据偏态的影响,本文将专利申请数据进行1%和99%百分位进行Winsorize缩尾后,再加一取自然对数。

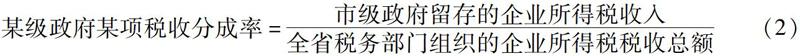

(2)税收分成(ts)。参考周黎安和吴敏的做法[2],本文将税收分成定义为市级政府分得的某项税收收入在各省内所有税务部门征收的该项税收总额中占的比例。在税种方面,考虑到财税理论中增值税的“中性”性质[11],其对企业行为的影响可能受到多种因素干扰,于是选取与企业息息相关的企业所得税作为讨论的对象,所以本文的税收分成定义如下:

某级政府某项税收分成率=市级政府留存的企业所得税收入全省税务部门组织的企业所得税税收总额 (2)

本文的主要变量定义如表1所示。

(二)数据来源与处理

本文选取2005~2013年我国上市工业企业作为研究对象。从2005年开始是由于国家出口退税负担机制改革始于2004年,这造成2004年的税收分成比例异常。截止到2013年是由于本文的税收分成指标中,分子“市级留存税收”来自《中国区域经济统计年鉴》,由于2014年以后此年鉴不再编纂,因此能获取到的市级企业所得税留存数据截止到2013年。

本文企业专利数据和企业财务数据来自万得和国泰安数据库,本文将子公司、联营企业、合营企业等分支机构的专利申请量一并纳入母公司。在我国上市工业企业中存在2005~2013年期间更换名称的情况,本文进行了手动修改,并删除了那些核心业务发生更改的企业,避免了因核心业务性质不同,专利体现的创新能力不同的情况。

本文的市级留存企业所得税来自《中国区域经济统计年鉴》;全省税务部门组织的企业所得税收入来自《中国税务年鉴》;各省市的人口、地区生产总值均来自《中国区域经济统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》;对于在以上年鉴中缺失的数据,本文利用各省市自身的年鉴进行补充。本文将整理后的市级层面数据按照城市和年份对企业进行一一匹配,并针对在2005~2013年間,更改名称或变更行政区划的城市进行排查,根据现实情况进行手动修改后与企业匹配。

最后,删除了北京、天津、上海、重庆四个直辖市的数据,又由于西藏和海南地区数据缺失严重,也予以删除。最终得到了1081家上市工业企业在2005~2013年这9年间的数据集,共9729个观测值。

经过上述的筛选与数据处理后,表1中变量的描述性统计如表2所示。可以看到,本文税收分成最大值为16.54%,最小值为0.16%,均值为5.29%,这与周黎安和吴敏得出的在2001~2007年间全国市本级分享的企业所得税比例基本稳定在8%左右的结论没有较大差别,侧面说明了本文税收分成指标选取与数据处理的合理性。[2]

四、实证结果

(一)基准回归

表3为面板固定效应模型回归的结果,模型(1)中只加入了税收分成一次项,模型(2)中进一步加入了税收分成的二次项,两者均控制了年份与个体固定效应。

从表中可以看到在面板固定效应模型中,只有税收分成一次项时,估计系数不显著;而在加入二次项后,税收分成与企业创新呈现显著的非线性关系。从模型(2)的结果可以看到,税收分成的一次项与二次项均在5%的置信水平下显著,具体来看,一次项的系数为16.048,二次项的系数为-73.148,这表明两者间呈现显著的“倒U”型关系。当税收分成率小于10.97%时,税收分成率的提高可以增加企业创新成果;当税收分成率大于10.97%时,税收分成率的提高便会减少企业创新成果。根据表1的描述性统计结果可知,税收分成最大值为16.54%,最小值为0.16%,均值为5.29%,10.97%的税收分成值已处在较高水平。

在税收分成较低时,政府得到的可支配性收入较少,此时政府为了稳定收入来源,会鼓励企业进行创新活动从而提升地区经济效益,以扩大税基,所以此时税收分成对企业创新的影响表现为正面作用;但是当分成率超过10.97%后,分权程度再增加就会提高政府的征税努力,这样的征税激励超过了税收分成较低时的税基保护激励,导致政府对企业过度征税,抑制了企业创新活动,进而减少了创新成果。总的看来,税收分成对企业创新的作用是先促进再抑制,这与李琳和周一成得出的财政分权程度的提高对工业企业创新能力的影响将从“援助之手”向“攫取之手”转变这一结论具有一致性。[5]

(二)所有制及行业性质对税收分成与企业创新曲线关系的调节作用

由基准回归结果可知,税收分成与企业创新之间的确存在显著的非线性关系。由于本文样本中1081家企业的性质不尽相同,使得企业面临的市场竞争、所处的宏观环境、受到的政府支持存在较大差异,可能会对税收分成与企业创新的曲线关系产生调节效应。例如,所有制方面,国有企业是国民经济的支柱,因其重要的战略地位和与政府间的联系,更易获得政策倾斜和财政扶持;[12]而行业方面,科技行业是知识与技术密集型行业,企业将更自主地进行高质量的创新以使自己在市场竞争中获胜。[13]本文将样本按照企业所有制性质和行业进行分组回归,得到表4中Panel A、B分别为对样本进行所有制、行业分组后的估计结果。两条显著的“倒U”型曲线分别出现在国有企业组、高科技企业组中,且通过计算,国有企业曲线的转折点为10.73%,高科技行业曲线的转折点为11.78%,均未超过组内税收分成的最大值。说明在以上两组中,税收分成与企业创新呈显著的“倒U”型关系。

本文从“倒U”型曲线的水平高低、转折点、陡峭程度三个方面的性质来具体探究所有制、行业对税收分成与企业创新曲线关系的调节效应。

首先探究不同曲线的水平高低。通过基准回归和分组回归得到了三条显著的“倒U”型曲线,将其表示在同一示意图中,如图1所示。国有企业创新水平较总样本(基准回归)更低,而高科技企业的创新水平高于总样本。由于高科技行业的特殊性质,技术创新是企业发展中的核心,高科技企业更加看重创新的质量与数量,于是企业的创新水平会普遍高于其他企业。而国有企业的创新存在效率低下等问题,加之缺乏技术创新动力,其创新水平明显低于总样本。

其次,探究转折点与形态的变化。本文的研究模型是关于税收分成的二次函数,而二次函数曲线的转折点位置由对称轴位置决定,形态是平缓还是陡峭可以由顶点的曲率决定。根据回归的系数,将基准回归与两个分组回归得到曲线的对称轴、曲率总结如表5所示。

从对称轴的大小可以看出国企性质使得曲线转折点左移(10.73<10.97),而行业处于高科技行列则会使转折点右移(11.78>10.97)。表明对于国企,税收分成更易对企业创新产生抑制作用,而在高科技行业中,转折点右移表明税收分成更不易对其企业创新产生抑制作用。由于国有企业往往掌握着一个地区的命脉产业,因而会受到更多的政策倾斜,且国有企业的创新更大程度上受到政府激励的影响,税收分成的征税激励更易对国有企业产生抑制作用,所以与基准回归相比国有企业组的转折点较早出现,为10.73%。相反,高科技企业的创新更多是由于自我因素的驱动,企业创新能力是高科技企业的核心竞争力,高科技企业相较于普通企业更有动力和更系统的方法去保护企业创新,于是征税激励带来的抑制作用会在税收分成更高时才会体现,所以高科技企业组的转折点出现在税收分成为11.78%时,大于基准回归的转折点10.97%。

最后探究曲线的形态。对于“倒U”型曲线而言,顶点曲率K应满足K<0,且K越小曲线越陡峭,反之K越大越趋近于零则曲线越平缓。表中数据表明国企性质以及行业处于高科技行列均会使曲线变得更加陡峭。国有企业往往更加依赖政府激励,自身创新实力以及抗风险能力较弱,对税收分成带来的税基保护激励以及征税激励更为敏感;高科技行业作为地区创新的主力军和政府重点扶持的对象,其自身的创新能力和政府的政策倾斜加强了税收分成的税基保护激励,结合图1可以看到,在高科技企业组,企业创新的整体水平更高,且在发生转折之前,税收分成的税基保护激励以更快的增长速度促进着企业创新,即高科技行业的创新对税收分成更加敏感。

(三)稳健性检验

2007年3月16日,第十届全国人大第五次会议审议通过了《企业所得税法》,结束了企业所得税法律制度对内外资分立的局面,逐步建立起一个规范、统一、公平、透明的企业所得税法律制度。这意味着2008年后各省市的税收分成数据可能发生实质上的改变。于是为了进行稳健性检验,本文首先将样本区间缩减为2008~2013年,按照同样的方式检验税收分成与企业创新之间的关系。回归结果如表6所示。结果显示,将样本区间更改以后,税收分成一次项显著为正,二次项显著为负,这说明税收分成与企业创新的“倒U”型关系依然成立。

此外,由于税收分成概念属于财政分权领域,财政分权很大程度上决定了税收分权,因而本文将自变量更换为财政分权进行稳健性检验。本文借鉴台航等的做法[6],使用财政收入分权指标来衡量财政分权,将市级收入分权定义如下:

市级财政分权=市级人均财政收入中央+省本级+地级市人均财政收入 (3)

利用市级的财政分权指标进行回归,结果如表7所示。财政分权二次项显著,一次项虽然不显著,但p值较小,仅为0.173,依然能在一定程度上说明财政分权与企业创新之间的非线性关系。

(四)内生性检验

上述的基础回归部分已经控制了市级层面的宏观变量以及企业层面的微观变量,但是仍然可能存在其他无法衡量的遗漏变量,从而使得估计结果产生偏误。又考虑到市级政府可能存在着以地区经济绩效为筹码,与省级政府就“税收分成”讨价还价的情况,这将使得企业创新与税收分成间存在反向因果关系。而某一年的企业创新成果影响上一年政府得到的税收分成的可能性较小,因此,本文借鉴乔洪武和朱亚男的做法[7],使用税收分成的滞后项作为工具变量进行内生性检验。表8分别使用税收分成率一、二次项的一阶滞后和二阶滞后项作为工具变量,并使用两阶段最小二乘法进行估计,以排除内生性问题。表8中Cragg-Donald Wald F统计量值表明工具变量均不存在弱工具变量问题。

回归结果显示,不论是将自变量滞后一阶还是两阶,税收分成与企业专利申请数都呈现显著的倒U型关系。滞后一阶的估计结果显示,在上一期税收分成为12.09%前后,税收分成对企业创新的作用发生了由正到负的转变,并且一次项与二次项的系数均在1%的水平下显著;滞后两期的税收分成与企业专利申请的关系也呈现相似结果,在前两期的税收分成达到13.62%之前,两者呈现正向关系,在13.62%之后呈现负向关系。无论是12.09%还是13.62%都与基础回归中税收分成的分界点10.97%没有较大差异,证明在税收分成率在11%附近时,其与企业创新的关系的确会开始转变,这进一步说明了本文回归结果的稳健性。综上所述,引入工具变量的回归结果同基准模型的回归结果基本保持一致,即稅收分成与企业的创新之间呈现显著的“倒U”型关系。

五、主要结论与启示

本文基于我国上市工业企业数据,以市级政府的企业所得税分成比例衡量税收分成,以企业专利申请量衡量企业创新,发现税收分成与创新之间存在显著的“倒U”型关系。即随着税收分成程度的不断提高,其对工业企业创新能力的影响将从促进转为抑制,分界点为10.97%,处在样本所有税收分成值的较高水平。企业所有制的分组研究显示,国有企业整体创新水平更低,税收分成更早出现对创新的抑制作用;行业分组研究表明,高科技行业整体创新水平更高,税收分成对企业创新的抑制作用更晚出现。

由本文的研究结论可以看出,税收分成作为财政分权机制的重要体现,不仅能够影响地方政府的行为决策,还能进一步促使政府关注企业发展,影响微观主体的创新效率。为了充分发挥税收分成对企业创新活动的重要作用,相关政府部门应根据地区发展现状,制定合理的税收分成比例,强化地方政府的税基保护激励,以使税收分成对企业创新的正向影响最大化。

参考文献:

[1]楼继伟.中国政府间财政关系再思考[M].北京:中国财政经济出版社,2013.

[2]周黎安, 吳敏. 省以下多级政府间的税收分成:特征事实与解释[J]. 金融研究, 2015(10):64~80.

[3]吕冰洋, 马光荣, 毛捷. 分税与税率:从政府到企业[J]. 经济研究, 2016(7): 13~28.

[4]白俊红, 戴玮. 财政分权对地方政府科技投入的影响[J]. 统计研究, 2017(3):97~106.

[5]李琳, 周一成. 财政分权对中国工业企业创新能力的影响研究[J]. 财贸研究, 2018(7):81~90.

[6]台航, 张凯强, 孙瑞. 财政分权与企业创新激励[J]. 经济科学, 2018(1):52~68.

[7]乔洪武, 朱亚男. 税收分成激励能促进上市公司创新吗[J]. 经济与管理评论, 2019,35(1):83~94.

[8]李林木, 汪冲. 税费负担、创新能力与企业升级——来自“新三板”挂牌公司的经验证据[J]. 经济研究, 2017(11):119~134.

[9]毛捷, 吕冰洋, 陈佩霞. 分税的事实:度量中国县级财政分权的数据基础[J]. 经济学(季刊), 2018(2):499~526.

[10]黎文靖, 郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016(4):60~73.

[11]梁季. 我国增值税税率简并:与市场资源配置机制的对接、改革设想与路径分析[J]. 财政研究, 2014(9):8~14.

[12]黎文靖,李耀淘.产业政策激励了公司投资吗[J].中国工业经济,2014(5):122~134.

[13]Zucker L G., Darby M R. Star Scientists, Innovation and Regional and National Immigration[R].Working Pper,2007,No.13547.

责任编辑:张建伟