交流驱动的绿光透明有机电致发光器件

2021-03-05陈逸凡刘士浩张乐天谢文法

张 祥, 陈逸凡, 刘士浩, 张乐天, 谢文法

(吉林大学电子科学与工程学院 集成光电子学国家重点实验室吉林大学实验区, 吉林 长春 130012)

有机电致发光器件(Organic light-emitting device,OLED)作为一种面光源,具有自发光、全固化显示、响应速度快、功耗低、轻薄和可实现柔性显示等优势,在显示和照明领域逐渐展现出了巨大的应用价值和市场前景。自1987年Tang团队首次实现三明治结构的OLED器件以来,OLED技术近些年取得了飞速的发展,器件效率和器件寿命得到了极大的改善[1-6],从而推动了OLED技术的发展和产业化。目前,高效双线态自由基发光二极管已经实现了最高27%的外量子效率,其内量子效率接近100%[7]。

根据光的出射方向不同,OLED可以被分为底发射器件、顶发射器件和透明器件。由于透明器件在未通电开启时是半透明的,在开启时两面都可以发光或者显示信息,因此透明器件相比于底发射器件和顶发射器件具有独特的优势。它的应用和设计更加灵活,可以被广泛应用于汽车挡风玻璃、博物馆展柜玻璃、窗户、眼镜、电视等。目前,透明OLED的研究也取得了快速发展[8]。2014年,谢文法团队报道了基于Ag/Ge/Ag透明金属的高效白光透明有机发光器件[9];2015年,Lee团队报道了利用转移法制备的基于聚合物聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚苯乙烯磺酸(PEDOT∶PSS)电极的高效透明有机发光器件[10];2015年,Wu团队也提出了基于石墨烯阴极的全湿法蓝光透明有机发光器件[11]。

然而,目前常规OLED一般都是由直流电(Direct current,DC)驱动,但家庭供电系统采用的是50 Hz的交流电(Alternating current,AC)。因此,如果能直接利用交流电驱动OLED,将会使其具有更大的优势,不仅省电节能,更加适应人们的家居生活,还可以避免交流转直流电器设备,使得驱动电路更加简单。另外,利用交流电的频率、振幅等相关特性,OLED将具有更高的可控性;同时交流驱动的OLED也将更易于集成,更适合未来的智能照明系统。目前,交流驱动的发光器件获得了快速发展[12-15],有机发光器件主要有绝缘型和注入型两种方式[12]。例如,2014年,Carroll团队报道了采用铁电聚合物材料P(VDF-TrFE-CFE)作为绝缘层的绝缘型交流驱动有机发光器件[16];同年,Leo团队也报道了颜色可调的注入型交流驱动有机发光器件[17]。

本文首先通过采用半透明的镁银合金阴极实现了直流驱动的透明有机发光器件,并研究了器件的光电特性;在此基础上,提出了采用半透明镁银合金中间连接层连接两个发光子单元的新型器件结构,从而成功实现了绿光交流驱动的透明OLED(AC driven transparent OLED,AC-TOLED)。同时,还研究了AC-TOLED的亮度、效率和光谱等光电特性,及交流电频率特性对AC-TOLED工作的影响。

首先将带有铟锡氧化物(ITO)的衬底依次用Decon 90清洗和去离子水超声清洗后放入120 ℃烘箱中烘干10 min,再紫外臭氧处理5 min。接下来,将处理好的衬底转移到多源有机分子气相沉积系统内,腔室的真空度维持在低于6×10-4Pa水平。然后依次沉积3 nm的MoO3、40 nm的4, 4′, 4″-三(咔唑-9-基)三苯胺(TcTa)、30 nm的4,4-二(9-咔唑)联苯(CBP)∶10%三(2-苯基吡啶)合铱[Ir(PPy)3]、40 nm的4,7-二苯基-1,10-菲罗啉(Bphen)、2 nm的LiF以及20 nm的Mg∶10%Ag,蒸镀速率控制在0.1 nm/s左右,并用石英晶体膜厚仪实时监测过程中的厚度,其中单个发光单元的有效发光面积为10 mm2。器件的电流、电压、亮度、效率以及光谱通过吉时利2400和大冢光电测试仪GP500进行测量,电极的透过率采用UV-1750进行测试,交流电信号源采用安捷伦B2902A。所有测量均是在室温大气环境中进行。

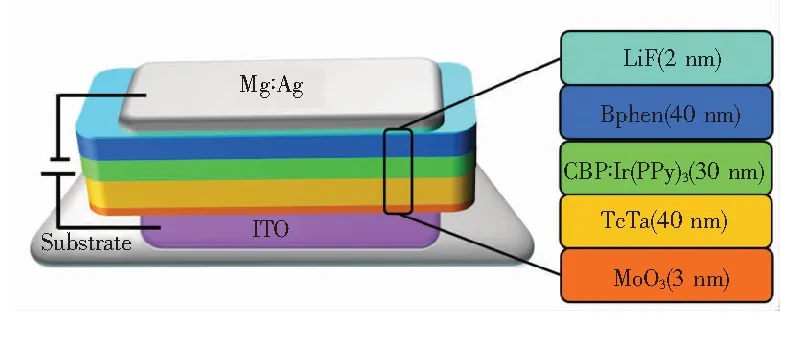

图1所示为绿光直流驱动的透明OLED(DC driven transparent OLED,DC-TOLED)示意图,器件结构为玻璃衬底/ITO/MoO33 nm/TcTa 40 nm/CBP∶10%Ir(PPy)330 nm/Bphen 40 nm/LiF 2 nm/Mg∶10%Ag 20 nm。

图1 直流驱动的绿光透明OLED器件结构示意图

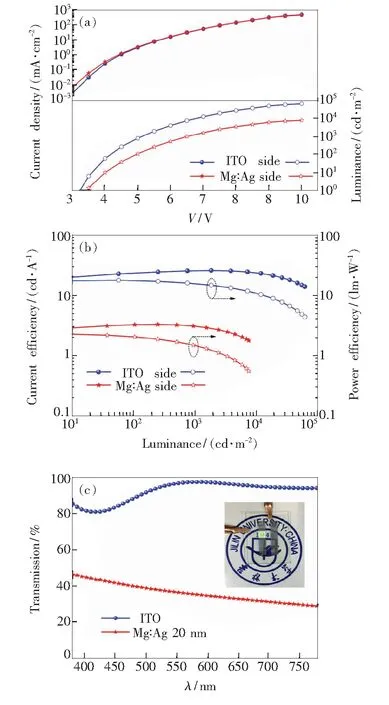

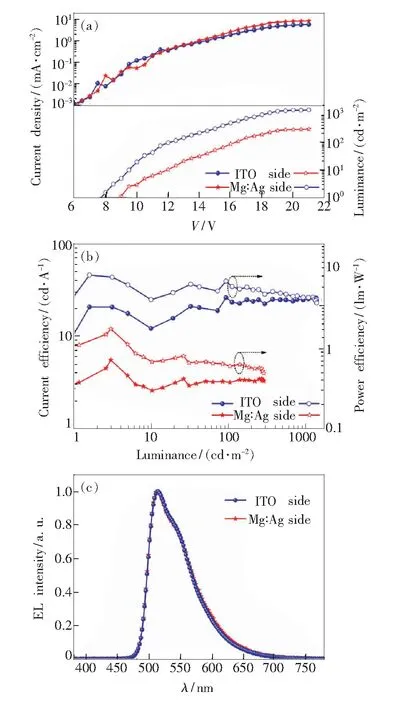

图2(a)、(b)为绿光DC-TOLED的器件性能,从图中可知器件在电极两侧出光方向的开启电压均低于3.5 V。在10 V驱动电压下,器件在ITO和镁银合金出光方向上的最大亮度分别为61 578 cd/m2和7 521 cd/m2;器件在ITO一侧出光方向上的最大电流效率为25.3 cd/A,最大功率效率为17.5 lm/W;而在镁银合金一侧的最大电流效率为3.3 cd/A,最大功率效率为2.2 lm/W。从以上结果可以看出,ITO一侧的出光方向器件开启电压更低,并且相同电压下的亮度和相同亮度下的效率要高于镁银合金出光一侧,这是因为ITO和镁银合金的透过率存在差异导致的。

图2 绿光DC-TOLED的电流密度-电压-亮度特性曲线(a)和电流效率-亮度-功率效率特性曲线(b);(c)ITO和Mg∶Ag的透过率,插图为器件点亮时的照片。

图2(c)所示为ITO和镁银合金的透过率,插图显示了器件工作时的照片。ITO在绿光区域透过率超过90%;而对于镁银合金而言,其在绿光区域透过率只有37%左右,远远低于ITO的透过率。所以,在镁银合金一侧的器件性能要明显低于ITO一侧的器件性能。

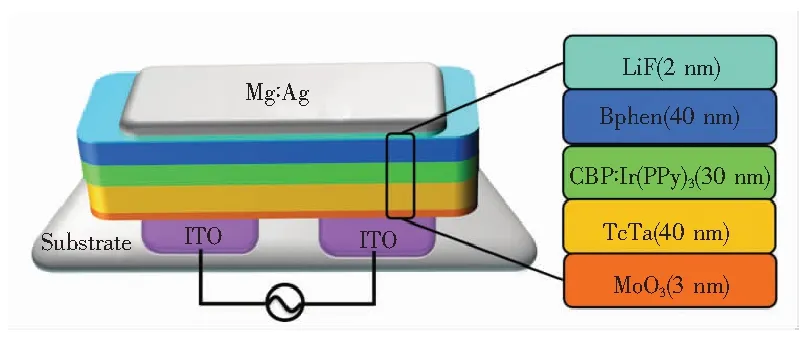

图3为AC-TOLED的器件结构图,由两个完全相同的发光子单元构成,子单元结构和DC-TOLED完全相同。两个发光子单元的ITO是电极端,用于施加外部驱动信号,镁银合金薄层是连接发光子单元的中间连接层,其本身并不施加任何驱动信号。

图3 交流驱动的绿光透明OLED器件结构示意图

值得注意的是,由于在空间上横向排列的两个发光子单元器件结构和材料完全相同,所以两个发光子单元可以同时制备,这大幅度简化了器件的制备工艺和难度。为测试AC-TOLED的电学性能,先以交流电的正半周期为例,即右侧ITO为阳极,左侧ITO为阴极,器件性能如图4所示。

从图4(a)中可以看出,由于AC-TOLED由两个发光子单元构成,其工作电压要高于直流驱动的器件,AC-TOLED器件在两侧出光方向的开启电压为8 V左右,最大亮度分别为1 374 cd/m2和283 cd/m2。从图4(b)中可知,器件在ITO一侧的最大电流效率为26.1 cd/A,最大功率效率为8.1 lm/W;而在镁银合金一侧的最大电流效率为3.5 cd/A,最大功率效率为1.7 lm/W。与DC-TOLED类似,由于ITO的透过率明显高于镁银合金中间连接层的透过率,所以ITO一侧的出光方向上,开启电压更低,相同条件下器件的亮度和效率更高。图4(c)为AC-TOLED器件在两个出光方向上归一化的电致发光光谱,从图中可以看出 AC-TOLED在两个出射方向上的光谱完全一致,都对应于染料Ir(PPy)3的特征发光。

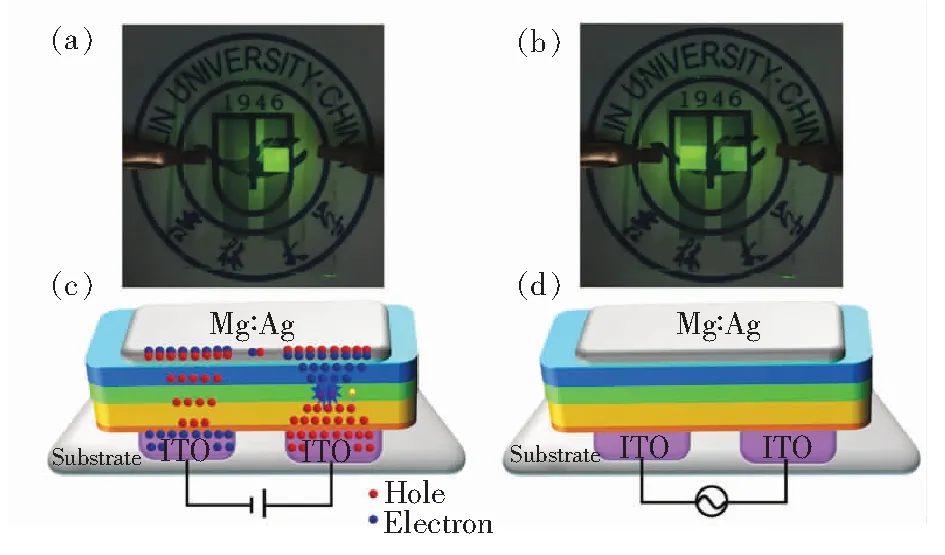

图5所示为AC-TOLED工作时的照片和工作原理图。在交流电的正半周期,如图5(a)所示,即右侧发光子单元的ITO为阳极,左侧发光子单元的ITO为阴极,此时AC-TOLED只有右侧发光子单元会发光,而左侧发光子单元并不发光。

图5(c)显示了AC-TOLED在正半周期的工作原理图。镁银合金中间连接层在外加电场驱动下会产生感应电荷,此时在右侧发光子单元中,ITO注入的空穴与从中间连接层注入的感应电子形成激子,从而产生辐射复合发出绿光;而在左侧发光子单元中,感应空穴将会通过有机功能层到达左侧电极ITO的界面与电子进行中和,这在我们先前的工作中已经得到了证实[18],所以在交流电的正半周期下有且只有右侧发光子单元会发光。由于AC-TOLED具有左右完全对称的器件结构,所以在交流电的负半周期,将会获得相似的结果,即有且只有左侧发光子单元会发光。所以,AC-TOLED的两个发光子单元分别对应于交流电的正负半周期,并在交流电的正负半周期有且只有一个会被点亮。

图4 绿光AC-TOLED的电流密度-电压-亮度特性曲线(a)、电流效率-亮度-功率效率特性曲线(b)和光谱(c)。

图5 绿光AC-TOLED在交流电正半周期工作时的照片(a)和工作原理图(c),以及其在50 Hz交流电下工作时的照片(b)和50 Hz交流电器件驱动示意图(d)。

若直接采用交流电驱动,如图5(d)所示,AC-TOLED的ITO将依次交替作为阳极和阴极,当交流电的频率为1 Hz时,两个发光子单元依次交替被点亮;随着交流电频率的不断增加,两个发光子单元交替点亮的频率也不断增加,当频率达到50 Hz时,如图5(b)所示,人眼将无法分辨两个发光子单元交替点亮时产生的闪烁,此时两个发光子单元对于人眼而言便是同时发光的,AC-TOLED从交替点亮闪烁的动态显示变成了稳定的静态显示。另外,由于交流电的引入,施加在发光子单元上的反向电压将抑制发光子单元中的载流子积累,从而在一定程度上将会改善器件的寿命[19]。因此,我们实现了高效的交流驱动的绿光透明有机电致发光器件。

本文成功制备了直流驱动的绿光透明有机电致发光器件OLED,并在此基础上,通过使用镁银合金作为中间连接层的新型器件结构,成功制备了交流驱动的绿光透明有机电致发光器件,并研究了AC-TOLED的光电特性。AC-TOLED在ITO和镁银合金两个出射方向上的发光光谱完全一致,最大亮度分别达到了1 374 cd/m2和283 cd/m2,最高效率分别达到了26.1 cd/A(8.1 lm/W)和3.5 cd/A(1.7 lm/W);并且AC-TOLED展现出了优异的交流电驱动特性,在50 Hz交流电驱动下,AC-TOLED对于人眼而言能够获得稳定的静态显示。以上结果有助于推动交流驱动的有机电致发光器件的发展。