2016-2020 年长江流域棉花品种区域试验参试品种(系)对棉铃虫抗性的动态分析

2021-03-05姜义平许乃银谭永安赵静柏立新肖留斌

姜义平,许乃银,谭永安,赵静,柏立新,肖留斌*

(1.江苏省农业科学院植物保护研究所,南京 210014;2.江苏省农业科学院经济作物研究所,南京 210014)

20 世纪末以来, 转基因抗虫棉的成功问世及推广应用,在棉铃虫等靶标害虫的治理方面发挥了巨大作用, 极大地减轻了虫害导致的经济损失[1-4]。这也证实了种植抗虫品种是生产上防治棉铃虫最经济、有效的措施。 棉铃虫是抗虫棉的主要靶标害虫,而抗虫品种的选育一直以抗虫性鉴定评价为基础, 因此加强棉花品种抗虫性鉴定评价十分重要。笔者分析了2016—2020 年参加长江流域棉花品种区域试验的159 个棉花新品种(系)对棉铃虫的室内抗性鉴定结果,以期为抗虫新品种的推广应用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

由全国农业技术推广服务中心提供的长江流域棉花品种区域试验的棉花新品种(系)159 个,其中2016 年21 个、2017 年24 个、2018 年23 个、2019 年45 个、2020 年46 个。参试的棉花品种(系)类型可分为中熟常规品种(系)、中熟杂交种(系),2019 年和2020 年增加了早熟常规品种(系)。 鉴定所用的棉铃虫敏感对照组为苏棉9 号和泗棉3 号,其中2016 年感虫对照为苏棉9 号, 其余4 年感虫对照均为泗棉3 号,2 组对照组均由江苏省泗阳棉花原种场育成和提供。

1.2 鉴定虫源准备

从棉田采集棉铃虫,在恒温养虫室内用人工饲料饲养形成标准虫种。 养虫室内温光条件:光照16 h,温度26 ℃。

1.3 试验设计

试验设在江苏省农业科学院植物保护研究所试验场棉田(南京)。所有试验材料均于4 月下旬播种,地膜覆盖。 随机区组排列,3 次重复。 区组内每个棉花试验材料(处理)种植1 行(株距、行距分别为30 cm、50 cm),每行30~35 株。 试验田各处理统一按高产栽培措施进行肥水管理等,害虫防治也根据棉田发生实况与试验要求统一进行。

1.4 抗虫性鉴定

采取室内棉叶接虫测定法。 于棉花苗期(6 月中下旬或7 月上旬)和蕾铃期(7 月下旬或8 月上旬)接虫测定,各区组每品种(系)采回11 片嫩叶,每个培养皿中放置2 片嫩叶, 用脱脂棉蘸水保湿,接龄期一致的2 龄初幼虫6 头。 接虫后3 d、5 d 分别观察死亡虫数、活虫数、活虫龄期及叶片受害等级等。叶片受害等级划分标准及其他检测指标抗性分级标准参照DB 32/T 668-2004 江苏省地方标准[5]。

1.5 试验数据处理与分析方法

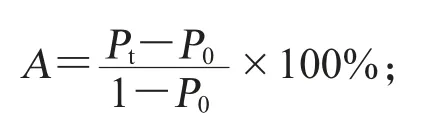

依据抗虫性鉴定所记录的死亡虫数、活虫数等数据计算棉铃虫幼虫死亡率以及幼虫校正死亡率,以评估各品种(系)棉花对棉铃虫的毒杀作用。根据残存的活虫龄期与叶片被害等级,分析评估棉铃虫与各品种 (系) 棉花之间的互作。 校正死亡率(A,%)、活虫发育指数(B)、活虫发育指数减退率(C,%)和叶片受害等级(D)计算公式如下:

式中:Pt为处理组幼虫死亡率,P0为对照组幼虫死亡率;Ni为i龄期幼虫数量;B0为对照组活虫发育指数,Bt为处理组活虫发育指数;lj为j级叶片数,L为总叶片数。

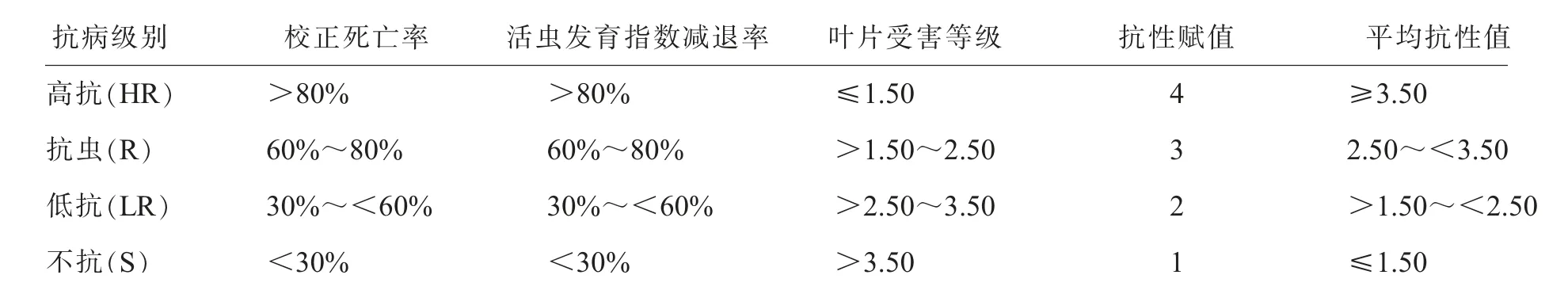

通过叶片受害等级、校正死亡率和活虫发育指数减退率确定品种(系)抗虫等级,并采用综合量化方法赋值量化[5],具体划分标准见表1。

表1 棉花品种(系)抗虫性量化指标等级确定和评定标准划分

2 结果与分析

2.1 棉铃虫抗性水平分析

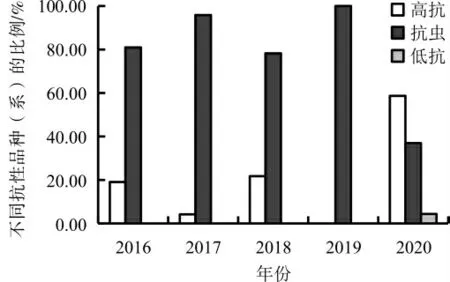

参试品种(系)中,各年份不同棉铃虫抗性级别品种(系)的比例见图1。2016—2019 年高抗和抗虫品种(系)的占比均为100%,其中2019 年抗虫的占比为100%, 而2016 年、2017 年和2018 年抗虫的占比分别为80.95%、95.83%和78.26%, 远高于高抗品种(系)的占比。 2020 年高抗、抗虫和低抗品种(系)均有,其中低抗的占比为4.35%,高抗的占比为58.70%,高于抗虫品种(系)占比,且远高于其他年份高抗品种(系)占比。总体上参试棉花品种(系)对棉铃虫的抗性水平较高。

图1 2016-2020 年参试品种(系)抗棉铃虫不同抗性级别的比例

2.2 不同类型棉花棉铃虫平均抗性值比较

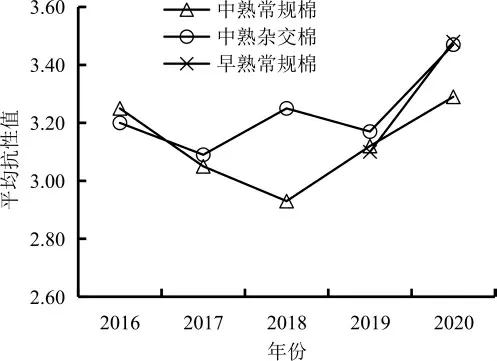

由图2 可以看出,参试棉花品种(系)分为中熟常规棉,中熟杂交棉和早熟常规棉,其中早熟常规棉品种(系)只在2019 年和2020 年参试,平均抗性值分别为3.10 和3.48。 2016—2020 年中熟常规棉品种 (系) 的平均抗性值分别为3.25、3.05、2.93、3.12 和3.29;中熟杂交棉品种(系)的平均抗性值分别为3.20、3.09、3.25、3.17 和3.47;总体上参试棉花平均抗性值均大于2.50,其中除2016 年外,其余年份中熟杂交棉品种(系)的抗虫性均略高于中熟常规棉品种(系)。

图2 2016-2020 年不同类型棉花棉铃虫平均抗性值变化

2.3 不同生育时期棉花棉铃虫平均抗性值比较

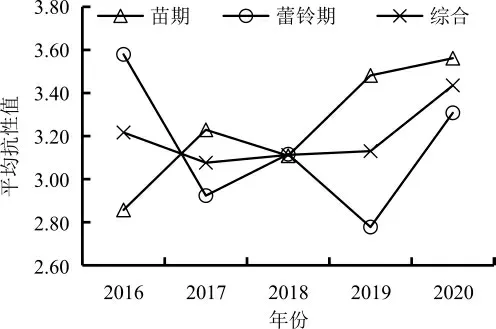

从图3 可以看出,各年参试品种(系)的综合平均抗性值为3.08~3.44, 总体呈现上升趋势,但2017 年有所下降;各年参试品种(系)苗期平均抗性值为2.86~3.56,2018 年稍有回落, 之后稳定上升;各年参试品种(系)蕾铃期平均抗性值为2.78~3.58,2016 年为最高,2019 年为最低。 除2016 年和2018 年外,其他年份参试品种(系)苗期平均抗性值均大于蕾铃期。

图3 2016-2020 年不同生育时期棉花棉铃虫平均抗性值变化

3 讨论与结论

目前,种植抗虫棉是生产上控制棉铃虫危害最经济有效的措施。 2016—2020 年参试品种(系)的抗虫性分析结果表明,长江流域棉区在抗棉铃虫的棉花品种(系)选育方面颇有成效。 各年参试品种(系)的抗虫占比均在95%以上,其中2016—2019年均以抗虫品种(系)为主,高抗品种(系)次之,只有2020 年高抗占比高于抗虫品种(系),显示棉花对棉铃虫抗性达到了较高水平。 但是2020 年参试品种(系)中有4.35%为低抗,表明抗虫品种(系)筛选有待加强。

在相同的气候条件下, 除2016 年中熟杂交棉对棉铃虫的抗性略低于中熟常规棉,其他年份中熟杂交棉对棉铃虫的抗性均优于中熟常规棉,这可能与品种(系)的生物学特征有关。杂交棉品种综合了亲本的优势基因,增强了对棉铃虫的抗性。 早熟常规棉只有在2019 年和2020 年参试, 其中2019 年早熟常规棉抗性略低于中熟杂交棉和中熟常规棉,而2020 年略高于其他2 种类型。

不同生育时期的棉花抗虫性分析结果表明,2016—2020 年各参试品种(系)苗期和综合平均抗性值总体呈现波动式上升趋势,而蕾铃期的平均抗性值呈现波动式下降趋势, 但平均抗性值均大于2.50;除2016 年和2018 年外,其他年份苗期平均抗性值均高于蕾铃期,这可能是不同生育时期棉株体内抗性基因表达量不同所致。

抗虫棉多以外源基因导入产生抗性为主,对棉铃虫的防效显著, 但是抗虫棉本身还是存在缺陷,例如外源基因在棉花体内的表达存在时空差异,表达缺乏稳定性[2,6-7]。 而且地域、环境、营养状况和遗传背景的不同也可能影响棉花的抗虫性,如极端的天气或盐碱等会影响外源抗虫基因的表达[8-11]。 因此,为了减轻病虫害造成的经济损失,抗虫棉选育工作任重而道远; 即使经过抗虫性鉴定的棉花品种,在不同气候环境及土壤条件下种植时,对其实际抗虫效果也须加强监测。