山东省自然保护地空间格局变化驱动力分析

2021-03-05崔晓伟陶江坤孙书平张乐乐姜向阳王富海张文昌

崔晓伟,姜 波,陶江坤,孙书平,李 云*,张乐乐,姜向阳,王富海,张文昌

(1.国家林业和草原局国家公园规划研究中心,云南 昆明650031;2.国家林业和草原局昆明勘察设计院,云南 昆明650031;3.山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会,山东 东营257000;4.山东省海洋资源与环境研究院,山东 烟台264006;5.济南新绿豪设计有限公司,山东 济南;6.山东泰和规划设计有限公司,山东 威海264209)

1 引言

自然保护地是由各级政府依法划定或确认,对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域[1]。自然保护地及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值,在维护我国生态安全中占据首要地位,是中国生态建设的核心,是实现生态文明建设的重要载体[2]。我国自从1956年成立第一个自然保护区以来,经过60 多年的自然保护建设和管理,全国设立了数量众多、类型丰富、功能多样的各类自然保护地约1.18 万个,现有自然保护地总面积大约覆盖国土陆域面积18%、主要海域面积的4.6%,在保护生物多样性、保存自然遗产、改善生态环境质量和维护国家生态安全方面发挥了重要作用[1,3,4]。然而,现有自然保护地内仍存在交叉重叠、空间布局不合理、保护与发展不协调等矛盾冲突问题,尚未形成可持续发展的自然保护地体系。2019年6月15日,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布实施《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》,标志着我国自然保护地体系重构工作进入全面深化改革期[5]。

自然保护地整合优化工作是构建以国家公园为主体的自然保护地体系的重要组成部分,是推动建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然保护地体系的关键路径[6-7]。2020年3月自然资源部国家林业和草原局联合印发《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》(以下简称“71 号函”),明确了自然保护地整合优化的指导思想、基本原则、重点任务、调整规则和自然保护地的分区管控规则。山东省位于黄河下游,是黄河流域生态保护和高质量发展的重要区域,做好自然保护地整合优化,既是推进生态文明建设的重要举措,又是配合国土空间规划编制的重要内容,关乎全省的生态安全、经济发展、民生福祉。因此,根据《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》中自然保护地的定义和分类,为及时掌握山东省自然保护区和自然公园(包括森林公园、地质公园、海洋公园)等自然保护地整合优化后,全省生态保护空间的变化情况,本研究根据山东省人多地少、陆海兼具、东西部发展差异等实际情况,拟从保护地内矛盾冲突、保护空缺分析、实际管控需求以及政策影响等方面对山东省自然保护地空间格局变化进行分析研究,以揭示山东省自然保护地空间格局变化的驱动因素,为未来自然保护地规划及生态保护措施制定提供参考依据,实现黄河流域山东段的生态保护和高质量发展的双重目标。

2 材料与方法

2.1 山东省自然环境概况

山东省位于我国东部沿海、黄河下游,东经114°36′-122°43′、北纬34°25′-38°23′之间。全省分为半岛和内陆两部分,半岛突出于渤海、黄海之间,全省陆域总面积为15.53 万km2,占全国国土面积的1.6%;管辖海域总面积为4.54 万km2。山东省属暖温带半湿润大陆性季风气候,四季分明、干湿显著、雨热同季,多年平均降水量680 mm 左右,由东南向西北递减,沿海地区受海洋影响,具有明显的海洋性和大陆性过渡气候特征。根据第三次国土调查数据,山东省农用地、建设用地和未利用地分别为1192.54 万hm2、294.28 万hm2和94.08 万hm2,分别占全省土地总面积的75.43%、18.62%和5.95%,是典型的农业生产大省;山东省林地面积为270 万hm2,主要分布在鲁中南山区和胶东半岛丘陵区,其森林覆盖率为18.25%,低于全国平均水平4.71 个百分点。全省海域总面积约4.54 万km2,大陆海岸线长3345 km,居全国第3 位,海域开发利用总面积为90.93 万hm2,占全省管辖海域总面积的19.21%。此外,山东省人口密度638 人/km2,高于全国平均水平,城镇化率61.51%,全省行政村数量为68562 个,总体呈现数量多、规模小、密度大、布局散的特征。

2.2 山东省自然保护地概况

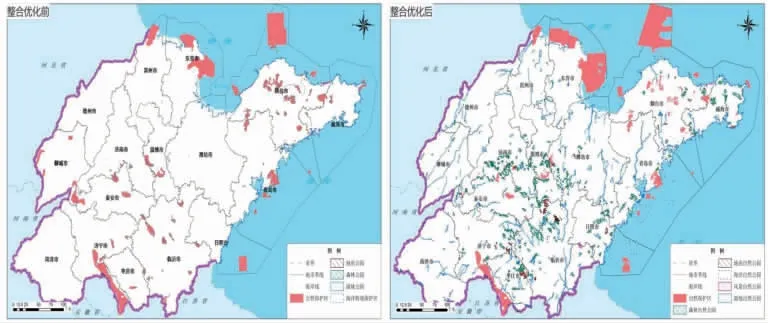

山东省现有自然保护地488 个(不含风景名胜区和水产种质资源保护区),其中自然保护区78个,自然公园410 个,全省保护地批复面积207.01万hm2,实际净占地面积166.42 万hm2,交叉重叠面积40.59 万hm2,交叉重叠面积占总批复面积的19.6%(图1)。全省78 个自然保护区中,不同级别的自然保护区之间存在多种交叉重叠,其重叠面积0.88 万hm2;57 个自然保护区和自然公园之间存在交叉重叠,其重叠面积40.08 万hm2;全省410 个自然公园中有102 个自然公园存在交叉重叠,其重叠面积12.38 万hm2。

图1 山东省自然保护地空间分布图Figure 1 Spatial distribution of natural protected areas in Shandong Province

2.3 山东省自然保护地内矛盾冲突现状

根据《71 号》中“科学调整范围”一节中的要求,自然保护地内的矛盾冲突可调整的包括城镇建成区、永久基本农田、人工集体商品林、矿业权、开发区和村庄等六大类。按照自然保护地整合优化调整规则,通过收集全省城镇建成区、永久基本农田、林地一张图、开发区、矿业权等相关基础数据资料,通过ArcGIS 软件提取不同矛盾冲突数据库数据。经统计,山东省自然保护地内城镇建成区总面积3.68 万hm2,涉及永久基本农田14.21 万hm2,涉及人工集体商品林总面积11.10 万hm2,涉及开发区总面积3.77 万hm2,涉及村庄总面积1.81 万hm2,涉及矿业权总面积78.91 万hm2。

2.4 空间格局划分标准

本研究从山东省自然保护地的总体布局、陆海分布、东西分布以及不同地形等空间格局进行分析。其中,陆海变化采用数据标准是以山东省最新上报国家海岸线修测成果划分陆域和海域范围;东西部变化则依据山东省中央经度(120°E)为分界线;不同地形区域划分上,由于山东省地形以平原、丘陵、低山和海域组成,因此本研究依据山东省地形的实际分布情况,按照丘陵的划分标准,将海拔绝对高度在200 m 以上区域,划分为丘陵低山,200m 以下的陆域为平原区域,200 m 以下的海域则为海域范围。

3 结果与分析

3.1 山东自然保护地空间格局变化

3.1.1 总体格局变化

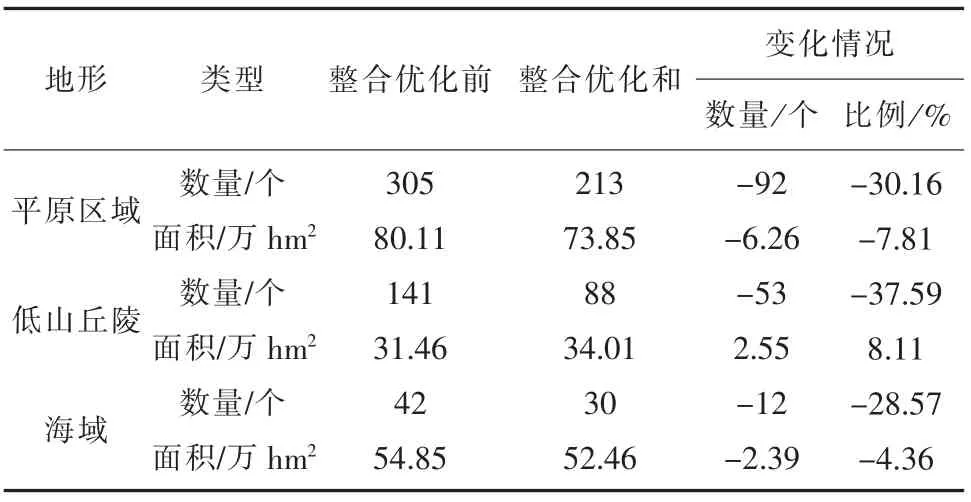

山东省自然保护地整合优化前,各级各类自然保护地488 个,净占地面积166.42 万hm2,数量上以自然公园为主体,占84.02%;面积上以自然保护区为主体,占55.21%。整合优化后,全省各类自然保护地354 个,净占地面积160.32 万hm2,面积上自然保护区依据占据主体地位,占64.38%,且自然保护区面积占比显著增加(图2)。从总体布局来看,按照整合优化规则交叉重叠和相邻相连的保护地被整合归并后,全省自然保护地数量减少,但总面积基本保持不变。整合后,自然保护区的地位更加凸显,呈现出了以自然保护区为主体,各类自然公园为补充的自然保护格局。

图2 山东省自然保护地整合优化前后对比图Figure 2 The comparison before and after the integration and optimization of natural protected areas in Shandong Province

2 陆海变化结果

山东省自然保护地整合优化后,其陆域范围内自然保护地数量由458 个减少至324 个,减少134个;各类自然保护地净占地面积由98.63 万hm2降至73.33 万hm2,降幅为25.65%,陆域范围自然保护地净面积占陆域总面积的比例由6.35%降至4.72%,陆域自然保护地面积显著降低。在海域范围内,自然保护地整合优化前后数量保持不变,但海域范围自然保护地面积则由67.79 万hm2增加到86.99 万hm2,增幅为28.32%,海域范围自然保护地净面积占海域总面积比例由14.91%上升到19.15%,海域范围自然保护地面积显著增加(表1)。自然保护地陆海格局变化结果显示,全省陆域范围自然保护地数量和面积均减少,海域范围自然保护地面积显著增加,总体呈现陆域减少、海域增加的趋势。

表1 山东省陆海自然保护地变化对比表Table 1 Comparison of natural protected areas between land and sea areas of Shandong Province

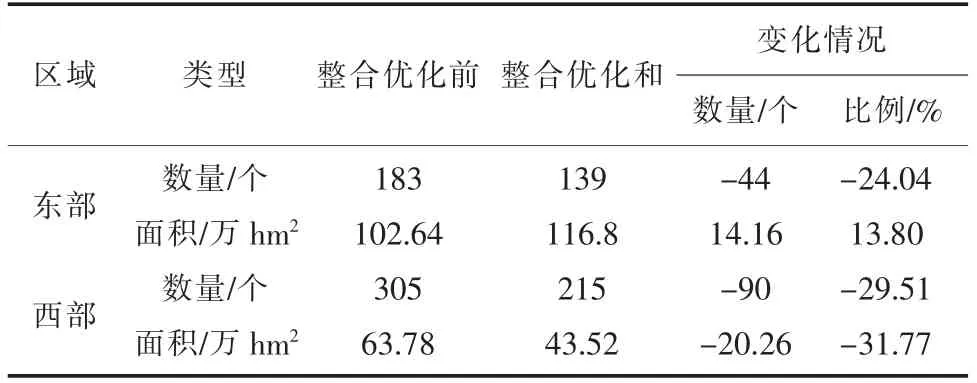

3.1.3 东西部变化

自然保护地整合优化前,山东省自然保护地总体呈现东少西多、东大西小的趋势。全省东部(120°E 以东)区域自然保护地183 个,净占地面积共计102.64 万hm2,西部(120°E 以西)区域自然保护地305 个,净占地面积共计63.78 万hm2。整合优化后,全省东部区域自然保护地由183 个减少至139 个,净占地面积由102.64 万hm2增加到116.80 万hm2,增幅13.80%;西部区域自然保护地数量由305 个减少至215 个,净占地面积由63.78 万hm2降至43.52万hm2,降幅为31.77%(表2)。山东省东西部自然保护地变化结果显示,东部保护地面积增加,西部保护地面积减少。

表2 山东省东西部区域自然保护地变化对比表Table 2 Comparison of natural protected areas between eastern and western areas of Shandong Province

3.1.4 不同地形变化

山东省自然保护地整合优化前,全省平原地区各类自然保护地305 个,净占地面积共计80.11 万hm2;低山丘陵地区各类自然保护地141 个,净占地面积共计31.46 万hm2;海域范围内各类自然保护地42 个,净占地面积共计54.85 万hm2。整合优化后,平原区域自然保护地数量由305 个减少至213 个,净占地面积由80.11 万hm2降低到73.85 万hm2,降幅为7.81%;低山丘陵区域自然保护地数量由141个降低到78 个,净占地面积由31.46 万hm2增加到34.01 万hm2,增幅为8.11%;海域范围内自然保护地数量由42 个减少至30 个,净占地面积由54.85万hm2降低至52.46 万hm2,降幅为4.36%(表3)。不同地形自然保护地变化结果显示,平原区域和海域范围自然保护地面积减少,低山丘陵区域自然保护地面积增加。

表3 山东省不同地形自然保护地变化对比表Table 3 Comparison of natural protected areas among diff erent terrain of Shandong Province

3.2 山东省自然保护地空间格局变化驱动力分析

3.2.1 矛盾冲突

自然保护地整合优化工作的重点任务就是解决现有自然保护地存在的矛盾冲突问题,例如空间布局不合理、历史遗留问题和现实矛盾冲突等。本次整合优化,分别解决了全省自然保护地内70.65%的城镇建成区、95.00%的永久基本农田、81.79%集体人工商品林、10.95%的矿业权和61.27%的开发区和91.77%的村庄等现实冲突问题,为自然保护地有效管理、统筹划定三条控制线、合理安排三生空间奠定了坚实的基础。从解决矛盾冲突所在位置来看,永久基本农田、城镇建成区、开发区以及村庄主要集中在平原区域。因此,以上区域的自然保护地边界范围的调整导致自然保护地的空间格局变化呈现陆域平原区域自然保护地面积总体减少的趋势,成为山东省自然保护地在陆域,尤其是平原区域自然保护地空间格局变化的主要驱动力。

3.2.2 自然保护空间

山东省自然保护地整合优化预案编制过程中,按照应保尽保的原则,结合国土空间规划的双评价结果,以泰沂山脉、胶东丘陵山地为生态绿心,以湖库、湿地和各类自然保护地为生态斑块,以河流水系为生态廊道的陆域生态保护格局,以黄河三角洲-莱州湾滨海湿地、胶东半岛滨海湿地以及庙岛群岛海域“三区”,黄海、渤海近岸“一带”及特殊保护海岛等“多点”为主体的“三区一带多点” 海域生态保护格局,分析出全省保护空缺图斑并纳入自然保护地面积25.67 万hm2,其中陆域面积约10.16 万hm2、海域面积15.51 万hm2,且陆域范围内的新增区域主要以森林公园为主,主要集中在低山丘陵区域。因此,山东省自然保护地空间格局呈现陆域面积减少、海域面积增加的趋势,而山东省海域主要集中在东部区域,因此也是东部保护地面积增加、西部保护地面积减少的主要驱动因素;同时,由于陆域面积主要在低山丘陵区域增加,进而导致了自然保护地在平原区域减少,但低山丘陵区域自然保护地面积增加的总体趋势。

3.2.3 实际管控需求

整合优化工作不仅重点对历史遗留问题以及突出矛盾问题进行调整解决,同时,充分协调生态保护与经济发展的关系。在整合优化工作开展中,根据山东省发改委、工信厅、交通厅、水利厅、文旅厅以及黄河河务局等有关部门的征求意见,全省自然保护地涉及黄河防洪工程重要项目、省交通用地项目、省水利重点项目、省重要河湖岸线利用规划项目、省能源重点项目共5 类98 个重点项目,通过整合优化工作依法依规调出35 个重点项目,面积共计3755.44 hm2。其中黄河防洪工程调出13 个,面积共计1158.70 hm2;省水利重点项目调出15 个,面积共计931.36 hm2;省重要河湖岸线重点工程调出3 个,面积共计1251.17 hm2;抽水蓄能重点项目调出4 个,面积共计404.73 hm2;交通工程按照管控规则部分调出自然保护地。省级以上项目工程调整有利于缓解山东省人多地少、保护与发展之间的矛盾,推进重大项目顺利实施,但涉及项目工程调整区域,也显著降低了自然保护地的面积。其中水利工程项目调出的面积占总面积的88.98%,由于水利项目主要位于平原区域,且主要是黄河流域山东段的上游及其支流范围,因此项目工程调整也是造成全省西部区域自然保护地和平原区域自然保护地面积减少的重要驱动因素之一。

3.2.4 政策影响

自然保护地整合优化工作受政策性影响显著,工作开展过程中需要参考和遵循的文件要求较多。首先,自然资源部和国家林草局联合印发的71 号函是整合优化工作的重要指导文件,对自然保护地整合优化调整原则、规则以及功能区的调整等均做了明确的要求,是整合优化工作的根本遵循,在平原区域及西部区域人口分布密集、永久基本农田分布集中的自然保护地边界范围做了较大调整,甚至因调出矛盾冲突问题后,导致自然保护地因破碎化失去保护价值而撤销自然保护地43个,其中东部区域15 个,面积共计1.36 万hm2,西部区域28 个,面积1.96 万hm2。其次,中办、国办联合印发 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》 为自然保护地整合优化工作开展以及未来自然保护地纳入生态红线后的管控要求作了明确要求,也是整合优化工作开展过程中重要的参考文件,其对“三条控制线”不交叉重叠作出明确规定,因此,自然保护地内永久基本农田按照生态红线与永久基本农田不交叉、不重叠的要求,经科学评估后调出自然保护地,例如山东济西国家湿地自然公园等;此外还有城镇建成区内自然保护地为避免与城镇开发边界重叠而撤销,如济南趵突泉泉群省级地质公园等。最后,国家林草局关于风景名胜区、水产种质等保护地的调整规则尚未明确,因此,风景名胜区暂未列入本次整合优化范围,水产种质资源保护地则以保护空缺地的方式根据实际情况纳入自然保护地范围。因此,根据国家政策文件的的相关要求调整自然保护地后,导致西部区域自然保护地面积减少相对东部多,平原区自然保护地面积相对低山丘陵区域多,而为提高海域自然保护地占比,山东省自然保护地分布空间呈现陆域减少、海域增加的总体趋势。

4 结论与讨论

①自然保护地整合优化后,山东省自然保护地总体呈现陆域减少、海域增加的趋势;在陆域上,自然保护地呈现平原区域减少、低山丘陵增加的趋势;东西部自然保护地对比结果显示,自然保护地面积东大西小的格局更加显著。

②本研究从全省自然保护地的矛盾冲突问题、保护空缺分析、实际管控需求以及政策影响4个方面进行分析,研究发现由于山东省自然保护地在平原区域内涉及的矛盾冲突问题相对低山丘陵和海域范围更为突出,尤其是永久基本农、城镇建成区和村庄等历史遗留问题和各部门发展规划利用空间等与生态保护矛盾突出,因此解决历史遗留问题和未来预留发展空间成为平原地区自然保护地面积减少的重要驱动因素;低山丘陵区域自然保护地面积显著增加则主要是由于生态红线“双评价”结果与自然保护地空缺分析结果中生态公益林占比较高,林地主要分布在低山丘陵区域,因此保护空缺的增加是导致低山丘陵保护地面积相对平原区域增加多的重要驱动因素;海域范围自然保护地占比低是全省乃至全国自然保护地面临的突出问题,通过对海域范围自然保护空缺分析,海域自然保护地面积显著增加,因此进一步固化了全省自然保护地面积上东大西小的空间分布格局。