作为推理评价方法的非形式逻辑

——访汉斯·汉森教授

2021-03-05汉斯汉森廖彦霖

[加]汉斯·汉森 廖彦霖

汉斯·汉森(Hans V. Hansen),加拿大哲学家,加拿大温莎大学哲学系教授,推理、论证与修辞研究中心研究员。他曾担任温莎大学哲学系系主任,并曾任教于美国韦恩州立大学、荷兰阿姆斯特丹大学、加拿大布鲁克大学与麦克马斯特大学。作为非形式逻辑与论证理论的研究重镇,温莎大学在领域内享有盛誉,亦被学界称为“温莎学派”。作为“温莎学派”的中坚人物,汉森教授在非形式逻辑与论证理论领域深耕近30年,是领域内的著名学者。他的研究聚焦于逻辑与论证理论的相互作用,涉及非形式逻辑史,谬误理论、穆勒的论证理论研究等。他目前或曾经担任领域内众多知名期刊的编审,如《非形式逻辑》 (Informal Logic) 《论证》 (Argumentation) 《哲学与修辞》 (Philosophy and Rhetoric) 《论证与说服》 (Argumentation and Advocacy)等,同时也是斯坦福哲学百科全书(The Stanford Encyclopedia of Philosophy)中“谬误”(fallacies)词条的编写者。他的代表作包括:《谬误:经典与当代文本》 (Fallacies:Classical and Contemporary Readings, 1995)、《论证与修辞》 (Argumentation and Rhetoric, 1998)、《惠特利论诉诸权威论证》(Whately on Arguments Involving Authority, 2006)等。

汉森教授系本人在温莎大学哲学系进行博士联合培养期间的合作导师之一,他于2019年8月接受访谈,就非形式逻辑与论证理论的关系、谬误理论的研究动态、论证哲学的发展等前沿问题阐述了最新看法,对中国学界关心的具体问题进行了简要回应。作为一名分析哲学家,汉森教授在访谈中对“论证”与“论辩”“非形式逻辑”和“论证理论”等相近概念作出了清晰的区分,展现出其鲜明的分析风格。同时,汉森教授还是一个率真纯粹的人。尽管他已是谬误理论的知名学者,却坦承谬误研究只是自己的一项“工作”,而并非真正的兴趣所在。虽然他自己身为非形式逻辑的研究者,但却认为非形式逻辑并不是从事哲学研究的必修课。更有趣的是,在采访结束后闲谈起其他学者的工作,他大笑着给出了一段坦诚直接的评价:“我的同事们的工作都很有价值、极具原创性且富有洞见,但他们都是错误的。”他进一步说,“我不是刻薄的人,只是如果你想作出自己的贡献,你就应该积极思考他们工作的缺陷,并相信自己能比他们做的更好。”通过对汉森教授的访谈,我们得以窥见非形式逻辑的历史源流与当代发展,也能领略到他对于求知治学的一片赤诚。

一、非形式逻辑辨析

廖彦霖(以下简称“廖”):作为一个年轻的研究领域,非形式逻辑(Informal Logic)在近几十年来发展迅速,现已成为逻辑学研究的重要分支。然而时至今日,有一个基本问题仍不时让中国的研究者们感到困惑——相较于形式逻辑,我们应如何理解非形式逻辑?换言之,所谓“非形式逻辑”,究竟是在何种意义上与形式逻辑相区 别?

汉斯·汉森(以下简称“汉森”):形式逻辑与非形式逻辑的相同之处在于,两者都对推理的评价(inference evaluation)感兴趣。在形式逻辑中,所谓推理基本上指的是衍推(entailment);而在非形式逻辑中,推理更多地与判断(judgment)有关,而不仅仅是直接的语形或者语义关联。与此相对,形式逻辑和非形式逻辑在许多方面存在差异,例如所使用的语言、标准和逻辑常项。你可能会问,是什么导致了这种差 异?

我认为,其中一个原因在于,人们发现把自然语言中的论证进行形式化处理是非常困难的;而另一个原因是,形式逻辑中存在着某种不对称性,也就是说,形式逻辑不能证明某个自然语言论证是有效的,但能证明该论证的形式是有效的。然而,这个自然语言论证是否真的由此形式所刻画则是另一个问题。另外,形式逻辑不能被用于证明某个自然语言论证是无效的,因为每个有效论证都具有无效的论证形式。因此,一个论证具有无效的论证形式,并不能说明它不具有有效的论证形式。

廖:既然形式逻辑和非形式逻辑既有区别又有联系,那么您如何看待两者之间的关系?两者更多地是相互关联还是各自平 行?

汉森:尽管每个以形式语言表述的论证都可以被非形式语言重新表述,但我认为它们两者基本上是平行关系。因为非形式逻辑建基于判断,而形式逻辑建基于语形结构及其相关的方法。形式逻辑的关键是演算,这与非形式逻辑的判断概念似乎没什么关系。由此可见,判断在非形式逻辑中占据非常重要的位置,这与形式逻辑截然不同。

廖:讨论完形式逻辑与非形式逻辑,我们再来聊聊论证理论(argumentation theory)。①作为一个新兴研究领域,“Argumentation”和“Argumentation Theory”在国内学界常被译为“论证(理论)”或“论辩(理论)”。本文对该术语的译名争议持开放态度,仅暂采“论证(理论)”之译法。我发现在大量的英文文献中,“非形式逻辑”和“论证理论”常被当作同义词使用。这种现象在中国学界也是如此。您是否认为这两个概念没有区 别?

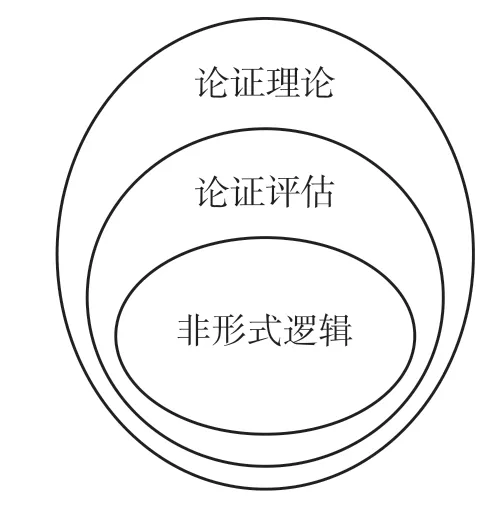

汉森:我认为,这两个概念存在区别,不能互换使用。首先,我对逻辑有一个很狭窄的定义:逻辑就是有关推理的评价。形式逻辑用语形的进路去作评价,而非形式逻辑用判断的进路去作评价,例如论证型式(argument schemes)、谬误分析、演绎主义、担保(warrants)等理论工具。再者,我把非形式逻辑定义为一系列评价推理的非形式方法,而这仅仅只是论证评估(argument evaluation)的一部分。在论证前提的评价方面,逻辑可以做的事情非常有限。但论证评估则包括前提评价,因此和逻辑相比,论证评估是一个更宽广的概念。进一步地,论证理论则是比论证评估还要宽广的概念,因为它还包括了对论证的使用。归结起来,论证理论的研究范围要比非形式逻辑宽广得多。非形式逻辑(即推理关系的评价),论证评估和论证理论这三者的关系,可用以下的示意图来刻 画:

图1

一个有趣的现象是:作为多本期刊的编辑,我发现很多所谓讨论非形式逻辑的论文并不是关于推理评价的,而是涉及论证前提的评价或者是论证的使用。这些主题尽管也很重要,但这其实不是非形式逻辑应该关心的内容。

二、谬误理论的历史源流与当代进展

廖:作为斯坦福哲学百科全书中“谬误”这一词条的编写者,您多年来对于谬误的研究在学界备受重视。能否请您谈谈,最初您是如何与谬误研究结缘 的?

汉森:我在美国的韦恩州立大学完成了我的博士学习。如大家所知,这所学校在当时是非常顶尖的分析哲学重镇。在那里,我们开设了一些诸如推理能力入门或实践推理的课程。对于在这些课程中是否要加入谬误的内容,我们当时进行了一场非常激烈的争论。在那个年代,很多人深受杰拉德·梅西(Gerald Massey)的影响,他们认为谬误理论是不受人尊敬的。然而,我的其中一位老师劳伦斯·鲍尔斯(Lawrence Powers)却主张,谬误研究对于哲学而言非常重要。随后,我在温莎大学获得了工作机会,也对谬误理论进行了更深入的研究。

我观察到,有许多知名学者都在谬误领域写了很多文章,例如拉尔夫·约翰逊(Ralph Johnson)、安东尼·布莱尔(Anthony Blair)、鲍尔斯(Lawrence Powers)、范·爱默伦(Frans H. van Eemeren)等等。对我而言,这将会是一个很好的研究机会。于是,我和平托(Robert C. Pinto)便共同编辑了一本关于谬误的文集。从那以后,人们认为我对谬误非常感兴趣,但实际上并非如此。这只是我的其中一项工作而已。

廖:在斯坦福哲学百科全书“谬误”的词条中,您将谬误定义为“具有欺骗性的坏论证”。倘若谬误只涉及论证,那么“自我推翻的论断”(例如某人用英语说“我不会说任何英语”)以及“复杂问语”(例如某人随机问路人“你停止殴打伴侣了吗?”)这些经典的谬误将不再被归为谬误。您认为此定义是否过 窄?

汉森:在我看来,谬误就是具有欺骗性的坏论证。正如你所说的,自我推翻的论断以及复杂问语都不是论证,所以它们都不是谬误。我承认它们在论证中确实会带来一些问题,但并非所有论证中的问题都能被归类为谬误。当然,我不得不说,你完全可以按照你喜欢的方式去定义“谬误”。在谬误的定义问题上,目前并没有一个定论。你能尽力做好的,便是基于自身的理解去对这个概念的历史沿革进行澄清。

在我的非形式逻辑研究生涯中,有一件非常重要的工作:相较于大多数人,我对该领域的核心历史文本有着特别的关注。我精读亚里士多德、约翰·洛克(John Locke)、理查德·惠特利(Richard Whately)和约翰·穆勒(John Mill)的著作,并试图从中归纳出谬误的定义。因此,我认为我给出的谬误定义比其他学者的定义更具有历史文献层面的依据。然而,如果我读到一篇谈论谬误但作者的谬误定义与我不同的文章,我仍然会享受阅读的过程并从中学习。毕竟,我仅仅只是不同意作者的谬误定义而已,这篇文章的观点仍可能是有趣的。

廖:谈完谬误的定义,想和您聊聊有关谬误的分类。逻辑学家辨识并命名了大量的谬误,学者们也基于不同的理论视角,提出了不同的谬误分类系统。比如,约翰逊和布莱尔把谬误分为“不可接受的前提”“不相干的理由”“仓促的结论”三大类;语用论辩学派给出了十条批判性讨论的规则,并据此将谬误分为十类;柯匹(Irving Copi)则将谬误分为“相干谬误”“缺陷归纳谬误”“预设谬误”和“含混谬误”四大类。对于这些谬误分类系统,您是否有所偏 向?

汉森:我没有深入研究过谬误的分类系统。但我认为,之所以要对谬误做分类,是因为我们心中怀有某种特定的诉求。谬误的分类系统,应该帮助我们更好地理解谬误是什么以及它们是如何运作的。亚里士多德实际上已经做到这一点了。在我看来,他的分类诉求是“我想理解这些东西”。在他的分类中,其中一些谬误是关于含混的,另一些是关于误解或轻率的。另一种谬误的分类诉求是“我想用作教学”,在这种情况下,你并非一定要对谬误具有深入的了解,而只需要给予它们一个简明的分类。我认为,柯匹的分类是服务于这种诉求的。

廖:最后,我想谈谈穆勒。谈到谬误理论时,人们似乎很少谈起穆勒。在中国的逻辑学课堂里,我们通常只是从“穆勒五法”了解到他的归纳逻辑思想。然而,您在斯坦福百科全书“谬误”这一词条中提到,他对于谬误理论也作出了巨大贡献。能否请您对他的贡献进行简要介 绍?

汉森:在穆勒的著作《逻辑体系》 (A System of Logic)中,他在第五卷以超过60页的篇幅讨论了谬误的相关问题。这本著作的标题是有关逻辑的,但这同时也是一本关于科学哲学的著作。古往今来,很多学者都对谬误理论有过论述。例如,亚里士多德讨论了哲学论证当中的谬误。但更多学者,如约翰逊、布莱尔以及卡哈尼(Howard Kahane)等,他们关注的是日常话语中的谬误。与这些人都不同的是,穆勒尝试从科学知识的视角去分析谬误。他把谬误和科学方法论关联起来,所列举的很多谬误案例也都来自科学史。在我看来,穆勒的做法极具启发性,因为这能让人们知道谬误分析确实有其重要的实际应用。

除了《逻辑体系》之外,穆勒的论证思想也值得人们重视。我多年来一直主张,穆勒的名著《论自由》 (On Liberty)中的第二章《论思想自由和讨论自由》 (Of the Liberty of Thought and Discussion)实际上是一篇有关论证理论的经典短文。目前,我正在撰写一本有关穆勒论证理论的专著。

廖:由古至今,谬误理论已是逻辑学中的经典课题。就当前的谬误研究而言,您认为有哪些极具前景的研究进 路?

汉森:对话理论(dialogue theory)与认知科学。就对话理论而言,范·爱默伦和沃尔顿(Douglas Walton)都认为,谬误分析势必关涉论辩或对话的维度。而认知科学处理的问题是:为什么我们会相信这些谬误的论证?我认为,这取决于一个心理学的解释,而不是一个逻辑学的解释。在这个意义上,谬误可以说是逻辑与心理学的交叉领域。

三、论证哲学何以可能

廖:作为一位分析哲学家,你认为非形式逻辑或论证理论是否应该成为哲学研究的必要理论工 具?

汉森:我并不这么认为。在我看来,哲学是一个提出假设、演绎推理、再提出假设以及再演绎推理的过程。所以,哲学中的论证是非形式的,这意味着论证是基于自然语言而非形式语言的。但是,这里的评估标准一般是演绎推理的标准。如果你去看本体论的证明或者去看看休谟、康德、弗雷格、罗素和卡尔纳普,你会发现他们的论证一般都是演绎的。然而,也许非形式逻辑能帮助你了解你的论证是什么,以及它如何与其他的论证产生关联。

廖:戈维尔(Trudy Govier)在1999年出版了《论证哲学》 (The Philosophy of Argument),廷代尔(Christopher Tindale)在2005年出版了《论证哲学与受众接受》 (The Philosophy of Argument and Audience Reception)。您如何理解“论证哲学”这个概念?对于论证,我们应该如何给予其哲学层面的关 注?

汉森:我认为论证哲学这个概念是可取的。事实上,你可以提出关于任何事物的哲学,像是运动的哲学、性的哲学、烘焙的哲学甚至高尔夫的哲学。既然如此,为什么我们不能拥有论证的哲学呢?然而,我不知道这是否算是一个独立的领域。试想,当我们提出论证哲学的时候,这个领域要处理什么问题?或许有人会问:这个领域处理的是与命题、陈述句、言语行为或意向性的相关问题吗?可是,我们已经能够在其他领域处理这些问题,比如逻辑哲学、语言哲学和心灵哲学。所以,论证哲学真的是一个独立领域吗?抑或是被包含在其他的领域?这是一个值得思考的问题。

与论证哲学相对,我坚信论辩哲学(the philosophy of argumentation)是一个独一无二的领域。它是与逻辑哲学、语言哲学和心灵哲学区分开的。值得注意的是,你刚才提到的廷代尔和戈维尔这两位作者,他们对于“论证”(argument)的用法与我不同。他们所说的论证(argument),某些时候指代的就是论辩(argumentation)。他们的这两本著作,是探讨论证的互动关系的。例如,廷代尔在书中对修辞情境中的论辩非常感兴趣。总而言之,我认为论证哲学不会是一个独立的研究领域,除非这里的论证包括对于论证的使用(亦即论 辩)。