犀牛角及其仿制品的鉴定特征

2021-03-04何立言张莉莉

张 余,何立言,张莉莉,徐 志

(1.广东省珠宝玉石及贵金属检测中心,广东 广州510080; 2.广东省资源综合利用研究所,广东 广州 510650)

犀牛角是一种珍贵的有机宝石,由于其独特的质感和纹理,一直活跃于珠宝市场中,尤其是文玩界。在文玩界,素有“一红二黑三白”之说,其中“红”为鹤顶红,“黑”即为犀牛角,“白”为象牙。

犀牛主要生活在非洲南部和东南亚地区,包括非洲犀牛(黑犀和白犀)、苏门答腊犀牛、瓜哇犀、印度犀等种类,其中分布在亚洲的犀牛已经濒临绝种,现已被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》[1]。中国境内虽然已经没有了野生的犀牛,但作为该公约签字国,中国始终支持禁止任何犀牛制品交易的禁令。这些措施虽然终结了对犀牛制品的合法交易,但是黑市交易却变得兴旺起来。

市场中各种与犀牛角特征相似的仿制品频繁出现,以假乱真。据前人研究[2],仿制品主要分为两大类:人工树脂成分的人造品和天然的动物制品,如牛角、驴蹄等。其中人造产品与犀牛角的差异较为明显,容易通过外观特征以及物质成分差异将两者区分开。天然的动物角制品,因为成分与犀牛角相似,外观上通常也具有和犀牛角类似的纹理,易让人混淆。

本文通过介绍犀牛角制品的特征,以及它与牛角、驴蹄等仿制品的区别,旨在为鉴定工作人员提供鉴定意见。

1 犀牛角制品

犀牛角,即犀角,为犀牛鼻子上所长的角。其中非洲犀牛和苏门答腊犀牛为双角,其余的两个品种都为独角。

因其珍稀性,犀牛角制品历来倍受推崇。古时的宫廷匠人多依据犀牛角的自然形状,雕刻做成酒杯或装饰类用具。如今流存于世的犀角雕器多为我国明清两代所制,被视作稀世之宝[3]。现代的犀牛角制品常被加工成牌子、珠子或酒杯等形状,用于佩戴或观赏。

犀牛角原角呈圆锥形,自底部向上渐细,稍弯曲,长短不等。表面为乌黑色,下部色渐浅,呈灰褐色。它由表皮角质形成,内无骨心,主要成分为角蛋白、胆固醇、磷酸钙、碳酸钙等[1]。

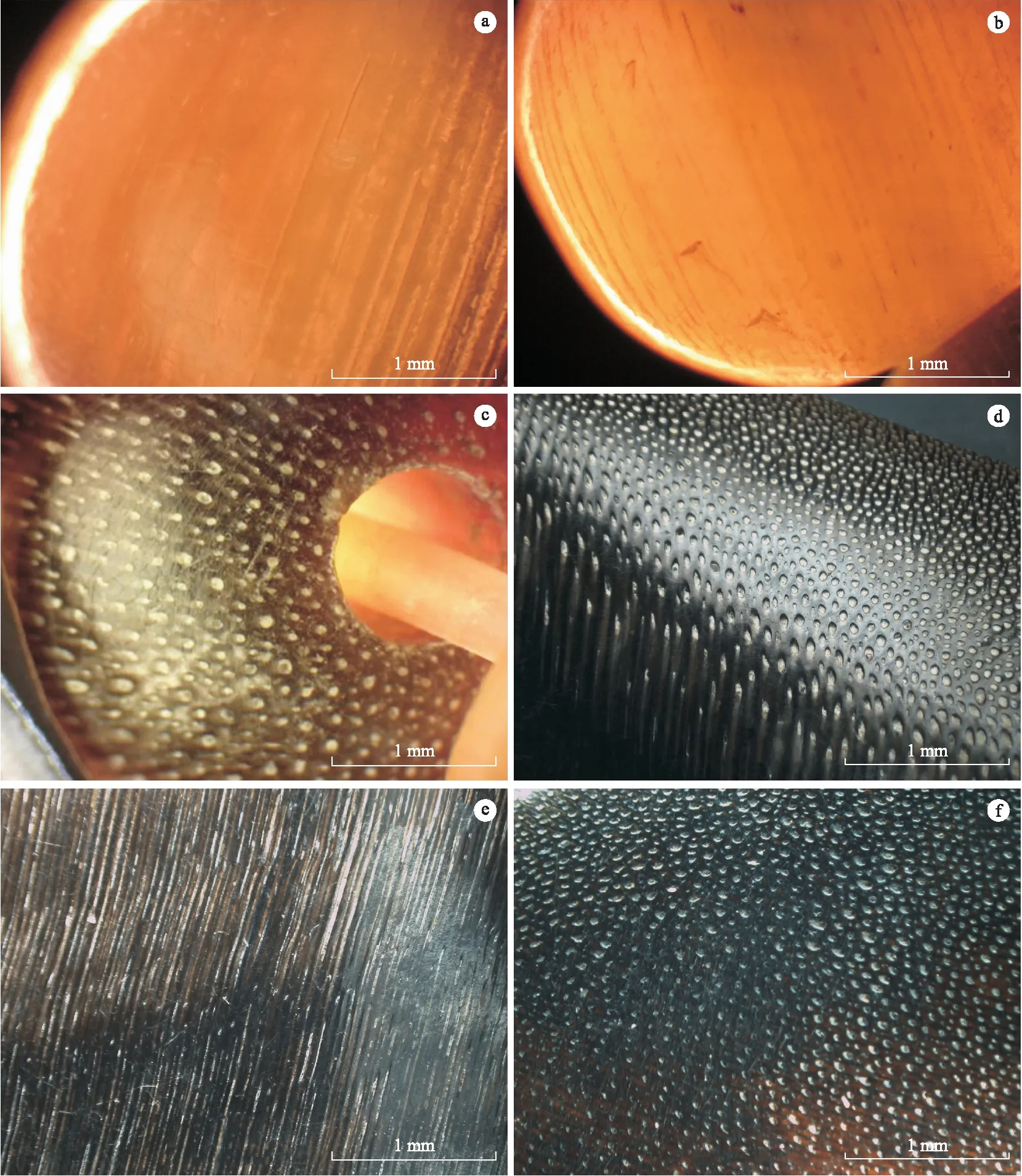

犀牛角短粗且底盘较大,角壳内充满毛发孔均匀分布的物质。角的外皮折皱,无光泽。内部组织半透明,纵向表面具有细长的纤维状线条(图1a),横截面具有同心环状结构,颜色外部较中心处深,如图1b所示。

图1 犀牛角原角特征Fig.1 Features of rhinoceros horn

2 样品及测试方法

笔者从私人收藏者手中借得少量犀牛角制品以及牛角、驴蹄等仿制品,通过常规宝石学测试,对比分析其鉴定特征。

2.1 样品描述

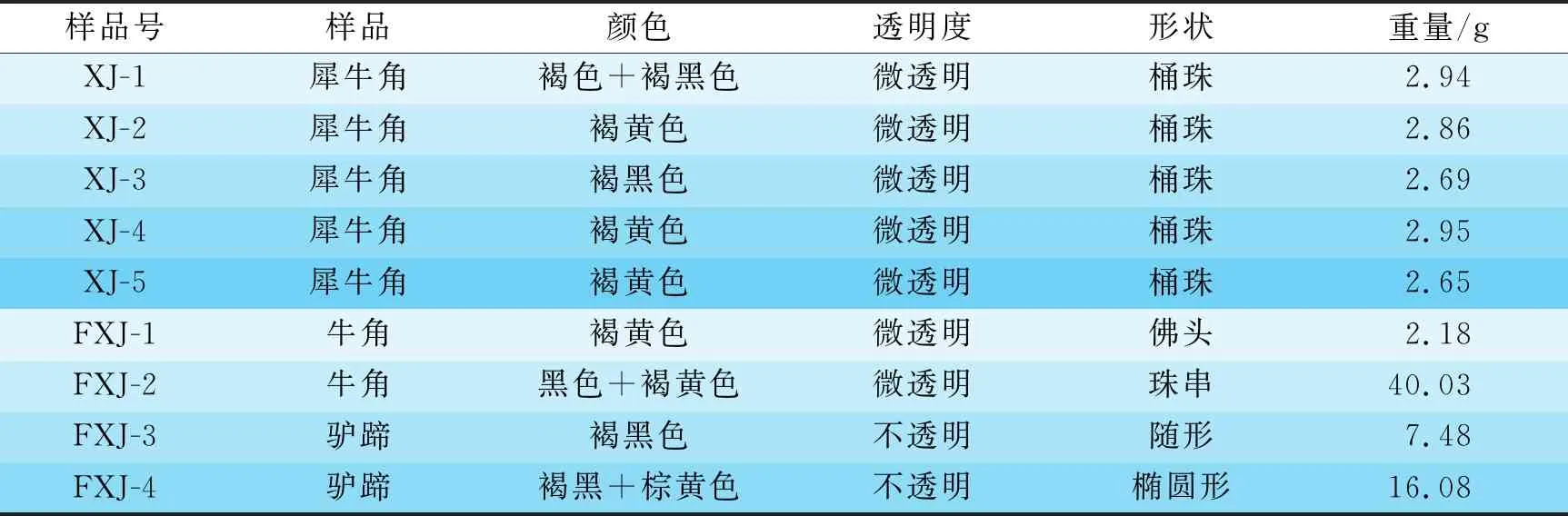

测试样品的颜色、透明度、形状及重量等特征见表1、图2。其中,样品XJ-1、XJ-2、XJ-3、XJ-4、XJ-5为犀牛角制品,呈桶珠状。犀牛角珠颜色分布不均匀,桶珠深色部分主要呈褐黑色,浅色部分主要呈褐黄色,微透明;样品FXJ-1、FXJ-2为牛角制品,其形状分别为佛头形和圆形串珠,颜色与犀牛角制品相似,浅色样品呈褐黄色,深色样品主要呈褐黑色,微透明;样品FXJ-3、FXJ-4为驴蹄制品,呈不规则块状和椭圆形,不透明,颜色较深,呈褐黑色。犀牛角样品与牛角、驴蹄等样品表面均具角料独特的光泽和纹理。

表1 犀牛角及其仿制品样品的基本特征

图2 犀牛角及其仿制品样品Fig.2 Samples of rhinoceros horn and its imitations

2.2 常规仪器测试

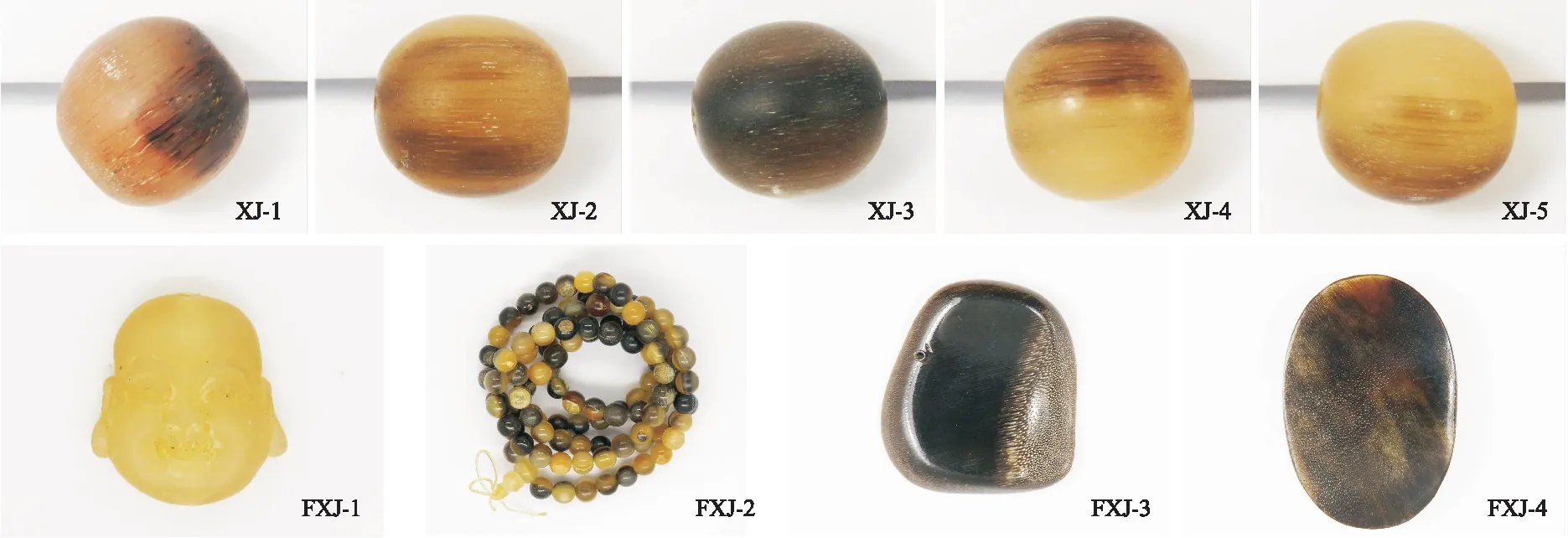

采用静水称重法对样品进行了密度测试,用点测法进行了折射率测试,用紫外荧光灯观察了样品在长短波紫外线下的发光特征。测试结果显示,犀牛角及其仿制品样品的折射率为1.53(点测)或1.54(点测),密度为1.26~1.29 g/cm3,长波紫外线下荧光特征主要呈中—强的黄白色,短波紫外线下荧光特征多为无。样品的常规宝石学特征测试结果见表2。

天然角料的密度为1.29 g/cm3,折射率为1.54(点测)[4]。由测试结果可知,犀牛角与牛角、驴蹄的密度、折射率等特征基本一致。常规的宝石学仪器测试无法区分犀牛角与这两类仿制品。

表2 犀牛角及其仿制品样品的常规宝石学特征

2.3 放大观察

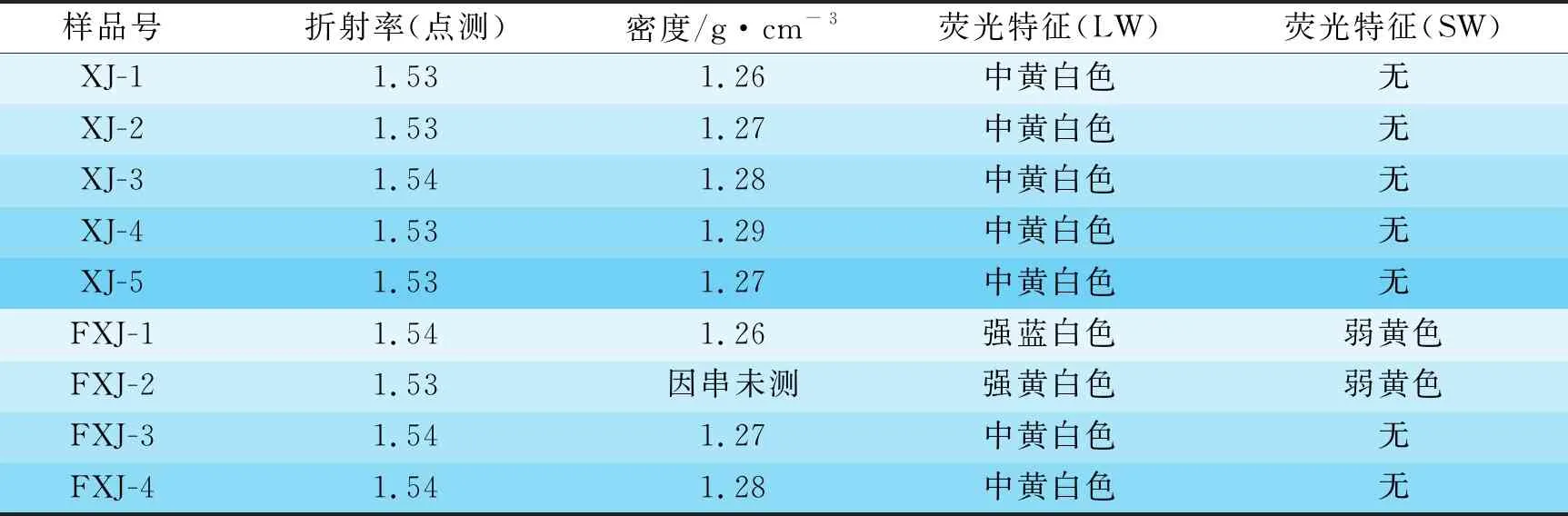

犀牛角的角质坚硬,制成成品后,仍然会保留其原角特征,气味略带清香。纵向表面有明显的纹理,俗称“甘蔗纹”或“竹丝纹”,横截面呈现特殊的鱼卵状纹理,中间往往可见突起的髓腔,称为“鱼籽纹”[2,5]。

利用20倍到30倍显微镜对样品进行放大,结果显示,犀牛角样品纵向表面均可见竹丝纹,纹理平行但不连续(图3a),横截面可见鱼籽纹,形状不规则、呈扁平拉长状或近圆形,大小不均匀,部分中间有突起髓腔(图3b)。鱼籽纹在犀牛角样品颜色深的地方较浅的地方明显,如图3c和图3d。

图3 犀牛角样品的显微特征Fig.3 Microscopic characteristics of rhinoceros horn samplesa.样品XJ-1侧面;b.样品XJ-2横截面;c.样品XJ-4浅色部分;d.样品XJ-3深色部分

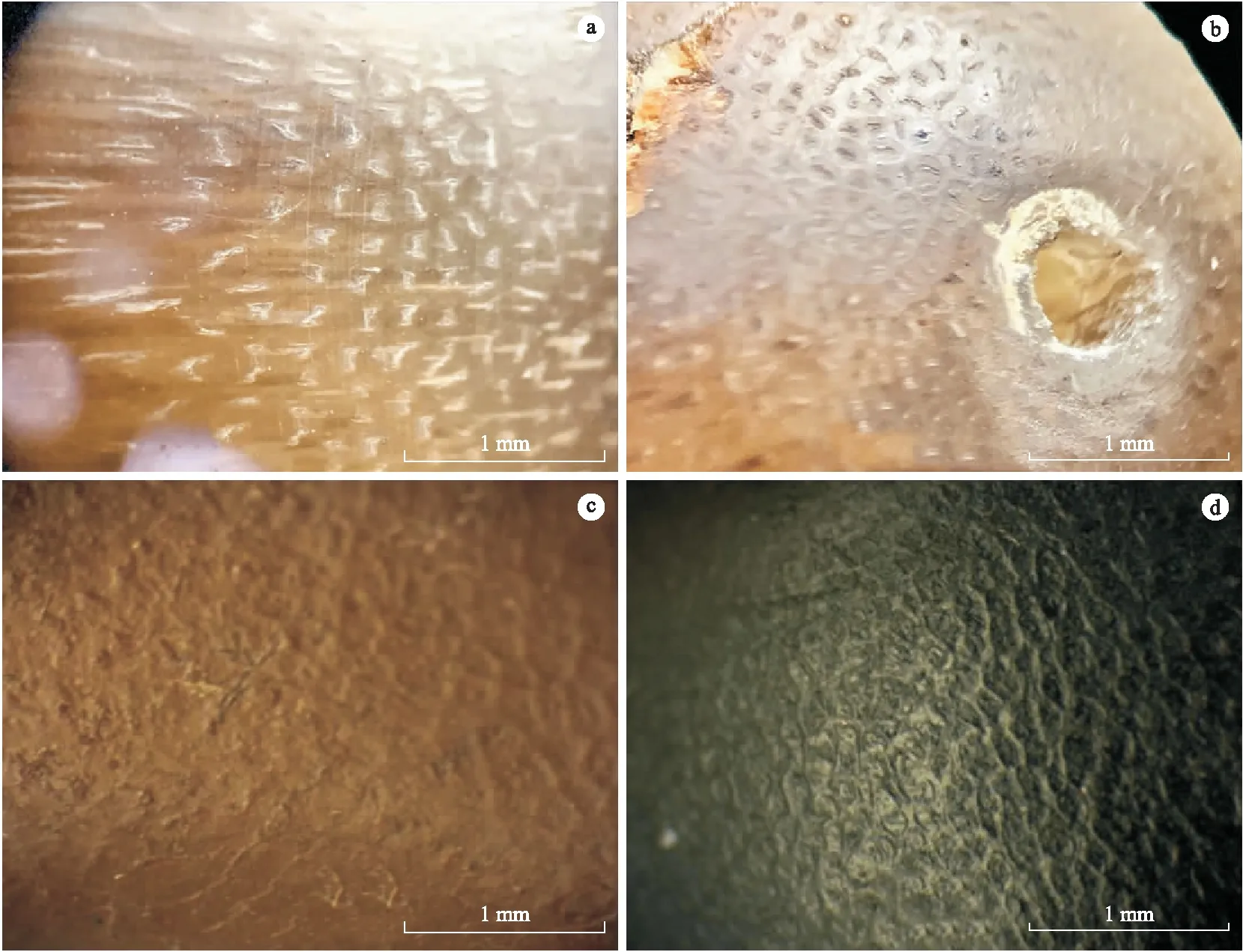

对仿制品样品FXJ-1、FXJ-2进行放大观察,可见其具有角制品的管状结构,平行排列,较犀牛角表面竹丝纹更连续(图4a和图4b)。横截面可见管道孔洞,大小形状较为均匀,中间空心,与鱼籽纹差异明显(图4c)。

对仿制品样品FXJ-3进行镜下观察,可见具有与仿制品样品FXJ-1、FXJ-2相同的特征。横截面可见与管状结构相连的孔洞,孔洞大小均匀(图4d),纵向表面可见连续分布的管状结构(图4e)。因样品FXJ-4侧面有雕刻花纹,故其表面管状结构不明显,只可见横截面上的孔洞,整体外观与犀牛角更为相似。但仔细观察,这些孔洞大小均匀,密集排列,似一个个等大的汗毛孔,中空,具有与鱼籽纹大小不一、中间有突起髓腔不一样的特征,见图4f。

综上,放大观察是区别犀牛角与牛角、驴蹄等仿制品的重要鉴定方法。但因为大多数角制品都具有管状结构及横截面的孔洞,要注意和犀牛角的竹丝纹、鱼籽纹仔细区分。

图4 犀牛角仿制品样品的显微特征Fig.4 Microscopic characteristics of rhinoceros horn imitation samplesa.样品FXJ-1侧面;b.样品FXJ-2侧面;c.样品FXJ-2横截面;d.样品FXJ-3横截面;e.样品FXJ-3侧面;f.样品FXJ-4横截面

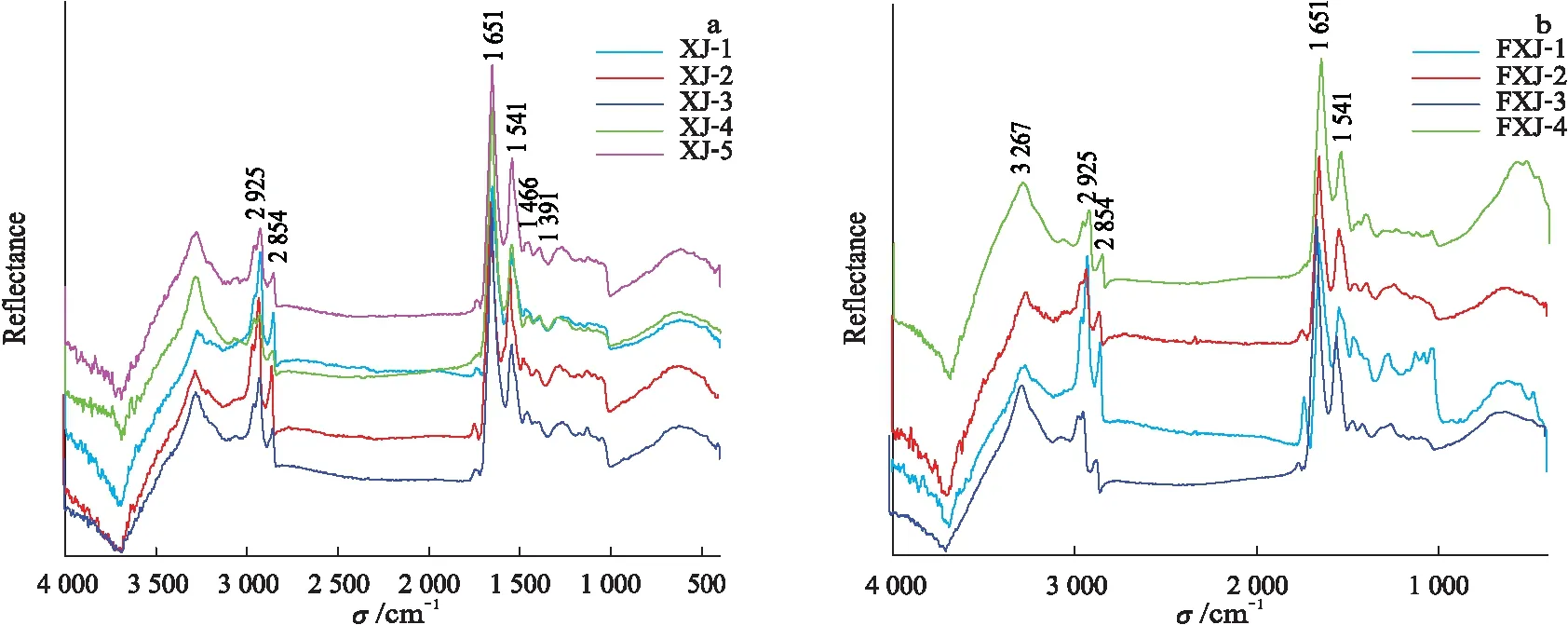

2.4 红外光谱分析

为进一步确定犀牛角与仿制品在物质成分上的差别,笔者对样品进行了红外光谱测试。采用Nicolet is10型傅里叶变换红外光谱仪进行测试,测试条件:ATR(iD7)衰减全反射法,分辨率8 cm-1,扫描次数32次,测试范围4 000~400 cm-1。

红外光谱测试结果(图5)显示,犀牛角样品与牛角、驴蹄等仿制品样品具有相同的红外光谱特征,在3 267、2 925、2 854、1 651、1 541、1 466、1 391 cm-1等处有吸收峰。其中3 267 cm-1为O-H伸缩振动所致,2 925 cm-1为C—H不对称伸缩振动所致,2 854 cm-1为C—H对称伸缩振动所致,1 651 cm-1为蛋白质酰胺Ⅰ带 C=O伸缩振动吸收峰,1 541 cm-1为蛋白质酰胺Ⅱ带N—H弯曲振动和C—N伸缩振动偶合峰所致,1 541、1 466、1 391 cm-1等为蛋白质酰胺Ⅱ带C—N伸缩/N—H弯曲振动峰所致[6-7]。

据此可确定犀牛角与牛角、驴蹄等仿制品的主要成分为蛋白质等物质。

图5 犀牛角(a)及其仿制品(b)样品的红外光谱Fig.5 FTIR spectra of rhinoceros horn (a) and its imitation samples (b)

2.5 扫描电子显微镜分析

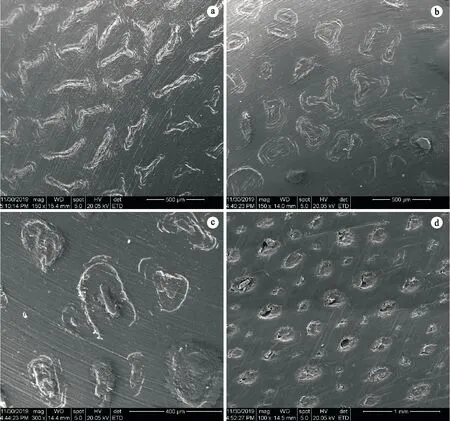

利用扫描电子显微镜对样品进行了微观形貌分析。测试仪器为扫描电子显微镜FEI Quanta200、能谱仪EDAX GENESIS XM 2i。测试条件:高压HV 20 kV,工作距离10 mm,探头det ETC。

图6 犀牛角及其仿制品样品的扫描电子显微镜Fig.6 SEM of rhinoceros horn and its imitation samples a.样品XJ-4浅色部分; b,c.样品XJ-3深色部分; d.样品FXJ-3横截面

测试样品为XJ-3、XJ-4、FXJ-3,其中观察了样品XJ-4(图6a)浅色部位的鱼籽纹特征,观察了样品XJ-3深色部位的鱼籽纹特征(图6b,图6c)。通过对比可知,犀牛角浅色和深色部位都可具有鱼籽纹,但两者特征不同。浅色部位鱼籽纹形状、大小更为规则一些,大部分呈细窄的拉长状,突起髓腔少见(图6a)。而深色部位的鱼籽纹形状大多呈散开的椭圆形、不规则圆形、近圆形等(图6b),中间偶尔可见突起髓腔(图6c)。这样的特征,如果在电子显微镜下,表现为犀牛角深色部位比浅色部位的鱼籽纹更容易观察,这与显微镜放大观察到的的特征一致。

扫描电子显微镜下观察,可见仿犀牛角制品驴蹄样品FXJ-3表面,其外观与鱼籽纹相似的部分是大小、形状较为规则的圆形孔洞,中间没有突起髓腔(图6d),部分孔洞内部中空。

3 结论

通过常规仪器测试、放大观察、红外光谱以及扫描电子显微镜等检测方法对犀牛角与仿制品样品(牛角、驴蹄等)进行了对比分析,得出如下结论。

(1)犀牛角与两种仿制品的密度、折射率范围一致,长短波紫外光照射下荧光特征相似,无法用常规检测仪器将它们区分开。

(2)显微镜放大观察显示,犀牛角纵向表面可见竹丝纹,纹理平行但不连续。横截面可见鱼籽纹,表现为形状不规则,大小不均匀,部分中间可见突起髓腔的特征。且犀牛角深色部位其鱼籽纹较浅色部位更加明显,更易于观察。牛角、驴蹄等仿制品表面可见连续分布的管状结构,横截面可见与管状结构相连的孔洞,孔洞大小均匀,中间没有突起髓腔。因此,放大观察是区分三者的重要检测手段。

(3)红外光谱测试结果显示,犀牛角与牛角、驴蹄等仿制品的主要成分为蛋白质等物质。

(4)扫描电子显微镜观察,犀牛角浅色及深色部位都可具有鱼籽纹。其中浅色部位鱼籽纹形状、大小更为规则,多呈拉长状,而深色部位的鱼籽纹形状则大多呈椭圆形、不规则圆形、近圆形等,中间偶尔可见突起髓腔。驴蹄的表面具有外观与鱼籽纹相似的孔洞,但其大小、形状较为规则,主要呈现圆形空洞,无突起髓腔。

综上,基础数据检测以及物质成分分析均无法将犀牛角与牛角、驴蹄等仿制品进行区分。显微放大观察是目前鉴定它们的有效方法。值得注意的是,犀牛角与这两类仿制品在表面都具有类似的特征,因此需要重点关注它们的区别,进行对比分析,谨慎得出结论。