洛阳尹屯新莽壁画墓星象图及相关问题补议

2021-03-04霍巍姜伊

霍 巍 姜 伊

(四川大学 考古文博学院,成都 610000)

洛阳尹屯新莽壁画墓①下文中提到的冯氏观点,皆引自文献[2]。位于河南省洛阳市宜阳县丰李镇尹屯村,发掘于2003年,正南北向,是一座小砖构筑的多室墓,墓葬结构复杂,由墓道、前甬道、前室、中甬道、中室、东甬道、东侧室、后甬道、后室及前室两侧的两个耳室共11部分组成。发掘者根据墓中出土随葬陶器的组合情况和出土货币,认为该座墓葬的时代为新莽时期。[1]该墓中室绘有星象图,顶部呈覆斗形,顶部藻井和四面斜坡均被绘制的仿木建筑构架分为数个方格。斜坡下缘绘有墨线勾勒的云纹,云纹以下的四壁上绘有梁架和立柱。藻井的东、西两方格内分绘日、月,四面斜坡上的方格内绘星辰云气,星涂淡黄色,以墨线勾勒、墨线相连。

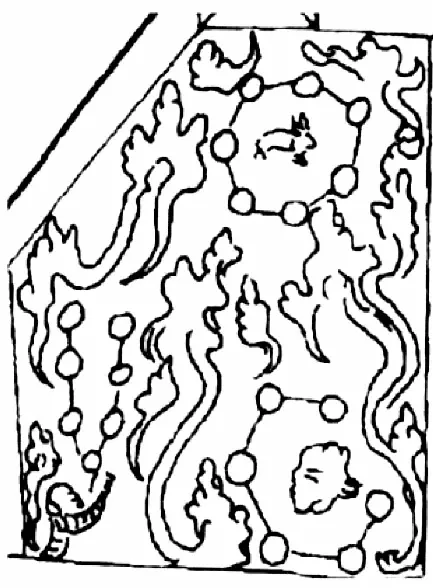

冯时曾结合历史文献与考古材料对此星象图进行考释[2]①,其考释十分重视星象图的整体性,考虑到墓室星象图的布局,及二十八宿的正确排列顺序。研究时不仅结合当时可见的考古材料,尤其是图像材料如墓室壁画、画像石、画像砖等,又注重结合相关历史文献,且参考的考古和文献材料不仅局限于汉代,也关照到先秦及魏晋时期的相关材料。他最先详细考证了尹屯壁画墓各星宿的名称及含义,也注意到此星象图中星象表现方式的独特性,以及其反映出的中国古代天文与人文的交融互动。他的研究方法与研究结论都对进一步研究有很大启发。李凇也曾探讨此图内容,综合对比了当时可见的几处汉代星象图,还对报告中公布的线图进行整合改绘(图1),丰富了对此图的研究。[3]

尹屯壁画墓星象图内容混杂,星宿排列较为混乱,壁画又漫漶脱落严重,给图像辨识带来一定难度。然而近年来新的考古发现不断涌现,可供对比参照的图像除了较早公布的西安交通大学壁画墓[4]及陕西定边郝滩壁画墓[5]中的两处较为完整的星象图,又有陕西靖边杨桥畔渠树壕东汉壁画墓(2015年发掘)(1)后文简称“2015年渠树壕壁画墓”。中的星象图,该图内容保存完整,且星宿旁附有明确题记[6]。在充分学习前人丰硕成果的基础上,新的考古发现或许可以为进一步研究提供可能。

目前考古发现的汉代天文图像总量不大,星象完整的天象图更是少见,若能借新旧考古发现及历史文献对尹屯壁画墓星象图有进一步考释,将会对理解汉代天文思想及丧葬观念有所帮助。

图1 尹屯壁画墓中室墓顶壁画线图(说明:改自文献[5],144页,部分星宿名称按本文观点)

1 星象图辨析

1.1 东坡

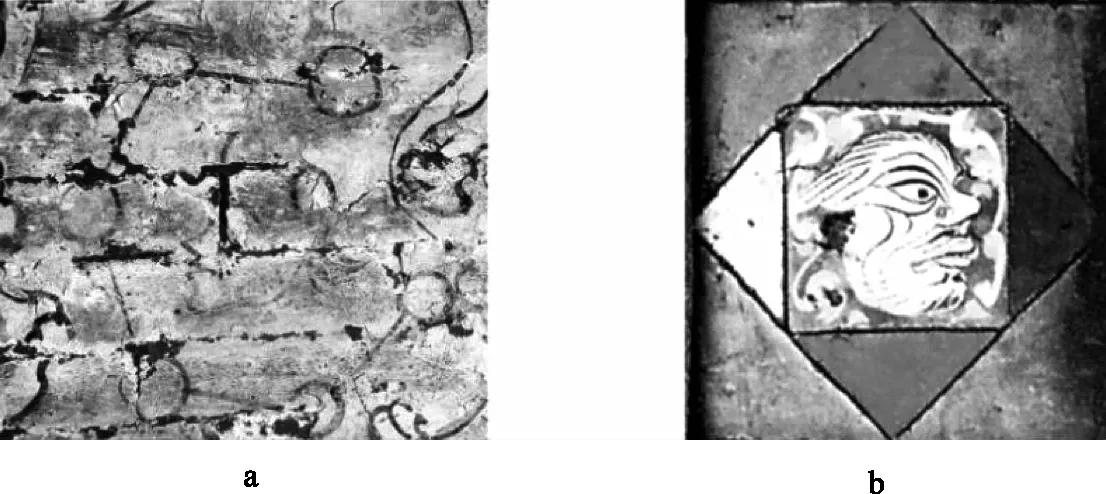

该墓中室顶部的东坡被绘制的梁架分为两部分,北侧上部绘有一有立耳的仙人,仙人外围绘有由8个小椭圆形相连构成的开口圆环(图2)。

图2 洛阳尹屯新莽壁画墓中雷公形象〔a 线图([1],115页); b 照片[1]〕

图3 雷公形象(a 山东临沂出土[8]; b 河南南阳高庙画像石墓出土[9])

冯时最初将之拟定为贯索形象。然而,《论衡·雷虚篇》中提到:“图画之工,图雷之状,累累如连鼓之形;又图一人,若力士之容,谓之雷公,使之左手引连鼓,右手推椎,若击之状。”[7]另外,山东临沂[8]和河南南阳[9]出土了刻绘相似图像的画像石(图3)。这些图像中相连的椭圆形应为连鼓,其中的人形应为雷公。冯时在其后来的著作中也将该图像的命名改定为雷公[10- 11],说明其观点有所变化。另外,朱天伟[12](2)转引自[10],512页。、李凇[5]、王煜和焦阳[13]也曾提出过这一观点。

在星象图中绘制风、雨、雷、电诸神并非仅此孤例,陕西定边郝滩东汉壁画墓[14](3)后文简称“郝滩壁画墓”。及河南高庙画像石墓[15]中均存在同时刻绘星象与风、雨、雷、电诸神的情况。

东坡北侧下部绘有一人骑双头动物的形象,冯时认为这一形象与北斗有关,可备一说。东坡南侧绘有一龙,冯文对苍龙周身星宿的考证十分详尽,但是苍龙蜷曲突起的位置仅绘有一星,难以辨识其具体含义。龙身中部后爪位置绘有弧连的三星,考证此为心宿应无误。值得补充的是,汉代许多附有星宿的苍龙形象中都出现了与之类似的心宿形象[16- 18](图4)。

图4 苍龙形象(a 河南南阳陇西寨征集[16]; b 河南南阳蒲山阮堂征集[17]; c 成都近郊出土[18])

1.2 南坡

图5 洛阳尹屯新莽壁画墓南坡东起第二部分线图([1],115页)

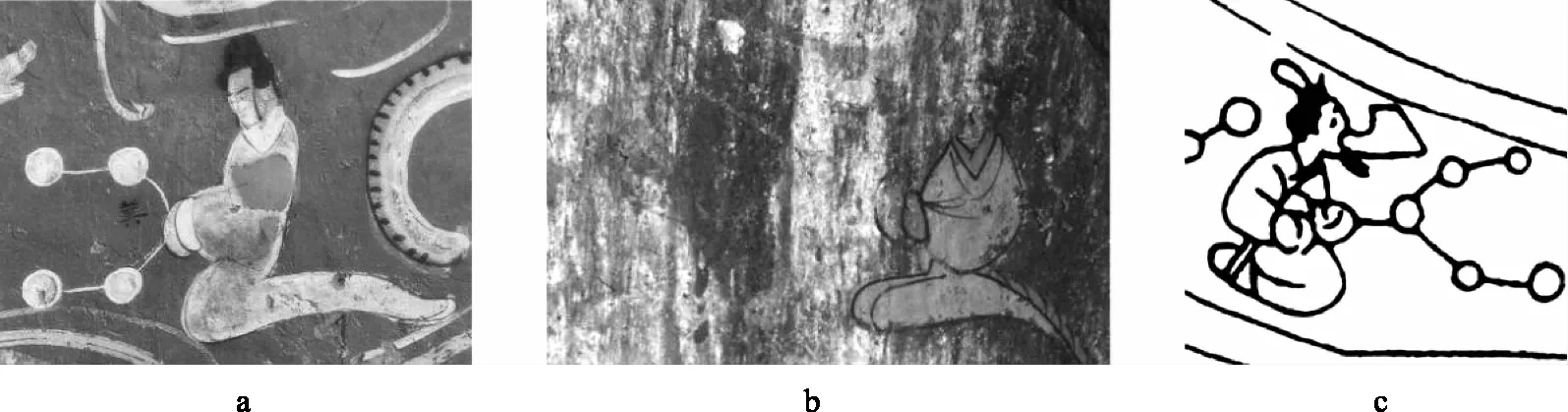

南坡被分为五部分,东起第一部分仅绘有云气。第二部分中绘有一人和相连七星组成的形象,冯时将其释为南宫柳宿,然而结合新发现的图像来看,此说有探讨空间。此处相连七星大体为“Y”形,人手中持有“Y”的下柄,形状似毕,这七星的斜上方绘有一只由七星环绕的兔子(图5),恰构成人物持毕捕兔的场景。毕本为一种捕猎工具。《史记·天官书》云:“毕曰罕车,为边兵,主弋猎。”[19]《正义》引毛苌云:“毕所以掩兔也。”([19],1306页) 在文献之外,汉代其他墓葬的星象图中也存在这一图像组合。

在2015年渠树壕壁画墓星象图的西宫部分绘有两处相邻的星宿图像:一为一只由六星环绕的白兔,另一为一持毕的白衣男子,毕由六星组成,呈“Y”形,而且这两个星宿旁分别有字迹清晰的墨书题名“卯”、“毕”二字(图6a)。另外,该墓墓顶星象图中西宫七宿的顺序与文献记载有所出入,但是毕、昴两宿仍被绘于一处。在西安交通大学西汉壁画墓中也有一处类似男子持毕捕兔的图像(图6b),雒启坤认为这里绘制的人、兔形象均为毕宿的组成部分[20],但是根据上文提到的文献内容,再结合2015年渠树壕壁画墓中的图像,还是将两者分别理解为毕、昴两宿较为妥当。李凇也曾提出此观点([3],141页)。

图6 毕、昴两宿形象〔a 陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓(2015年发掘)([6],17页); b 西安交通大学西汉壁画墓([14],27页)〕

《史记·天官书》中记载:“昴曰毛头,胡星也,为白衣会。”[19]《正义》中也提到:“昴七星为毛头,胡星,亦为狱事。”([19],1306页) 《开元占经》引《春秋纬》曰:“昴为旄头,房衡位,主胡星,阴之象。”[21]这些文献均将昴宿释为毛头或旄头。旄头本为帝王卫士所执的旗,或是执此旗的卫士。这三处壁画以及汉画像石中([17],90- 91,130- 131页)的昴宿形象均为数星环绕的白兔,这与文献记载的昴宿含义有出入,而在2015年渠树壕壁画墓中更将昴宿的题名写作“卯”。“卯兔”之说与十二生肖在秦简中便已出现,湖北云梦睡虎地十一号秦墓出土的甲种《日书》中有《盗者》一节,提到“卯,兔也。”[22]甘肃天水放马滩也出土了内容相似的《日书》,其中《亡盗》一节中每条之首以天干地支次序排列,同时相配十二生肖,也有“卯兔”这一说法[23]。东汉的《论衡》中提到:“卯,兔也。”([7],177页)两汉时期卯和兔的对应关系应该已经比较稳定,而且深入人心。“昴”、“卯”两字本就相似容易混淆,或许这是汉代天文学观念在传播时引起的讹误,在刻绘图像时又结合十二生肖和毕为捕兔工具的本意,故将昴宿描绘为一只白兔。或许这些图像反映了当时与《史记·天官书》等文献存在差异的另外一种天文学观念。

昴宿下方绘有六星相连组成的半闭合圆环,冯时认为其为轸宿(四星)以及左辖、右辖(各一星)这两个轸宿的附座,这一观点应该无误。仔细观察还可以发现图像的更多细节,数星构成的环形内部绘有一个口微张且长有立耳的仙人形象(图7a)。结合东坡所绘雷公,此处图像除表现了轸宿外,还可能与风伯有关。《史记·天官书》中提到:“轸为车,主风。”([19],1304页) 《晋书·天文志》中也提到:“又主风,主死丧。”[24]这处图像应是将轸宿的星占含义与风、雨、雷、电诸神结合的结果。在偃师新莽墓中也有一个口微张的侧面人像[25],与这里的轸宿极为相似,或许也表现了风伯(图7b)。王煜和焦阳已有相同观点[13]。

图7 轸宿、风伯形象(a 洛阳尹屯新莽壁画墓[1]; b 偃师新莽壁画墓[25])

南坡中央部分绘有一形状对称、共由19颗星组成的星宿,认作翼宿应是无疑义的。第四部分绘一男子引弓,弓由三星弧连组成(图8a),冯时认为这是南宫张宿,并认为“引弓之状”体现了宿名本义,这一观点似乎与文献记载和其他相关图像有出入。一方面《史记·天官书》曰:“张,素,为厨,主觞客”([19],1303页),《开元占经》引《黄帝占》曰:“张,天府也,朱雀嗉也”([21],601页),均提示张宿与南宫之象朱雀有关,未提及引弓之义;另一方面,目前发现的其他南宫七宿的图像中也没有引弓人像。从星宿形象来看,此处绘制的很有可能为弧宿,《太平御览》引《大象列星图》曰:“弧九星在狼东南,谓天弓也。主备盗贼,常属矢向狼星。”[26]在2015年渠树壕壁画墓和郝滩壁画墓中便有将弧宿同狼宿结合,与二十八宿图像混绘的情况(图8b、c)。其中弧宿皆表现为一人引弓。南坡的第五部分仅可见云气,未见星宿。

图8 弧、狼两宿形象〔a 洛阳尹屯新莽壁画墓([1],115页); b 陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓(2015年发掘)([6],21页)c 陕西定边郝滩东汉壁画墓([14],60- 61页)〕

1.3 西坡

西坡被分为两部分,南侧部分的上部绘有双阙,双阙下方的南侧绘有白虎,虎口中有一星,尾处有两星。冯时认为双阙为天阙,虎口之星为觜宿,虎身象参宿,虎尾处两星为参宿中的罚星,此说应无误。

白虎北侧绘有一跽坐女子,女子上方有呈三角形相连的三星。西坡北侧部分则绘有一男子牵牛的形象,男子身侧似绘有星,牛上方绘有三星。冯时认为跽坐女子为织女,牵牛图像为牛宿,且认为北坡西起第二幅所绘的女子与三星为婺女,第三幅中男子托三星的形象为河鼓。值得注意的是,星空中共有两组牛女,一组是二十八宿中北宫的牛宿即牵牛(六星)和女宿即婺女(四星),另一组是中宫的河鼓(三星)和织女(三星),《史记·天官书》记载:“牵牛为牺牲。其北河鼓。……婺女,其北织女。”([19],1310- 1311页) 明显区分了两组星官,但受牵牛织女神话等的影响,汉代相关文献和图像常将这两组星宿混淆[27]。从结合的人物、动物形象以及星宿的形态来看,尹屯壁画墓中绘有两组牛、女形象毋庸置疑,但是汉代文献和图像常将两组牛、女混淆,此处壁画又漫漶不清,报告描述、线图、照片三者有出入,实难判断这四处图像具体表现了哪一个星宿。

1.4 北坡

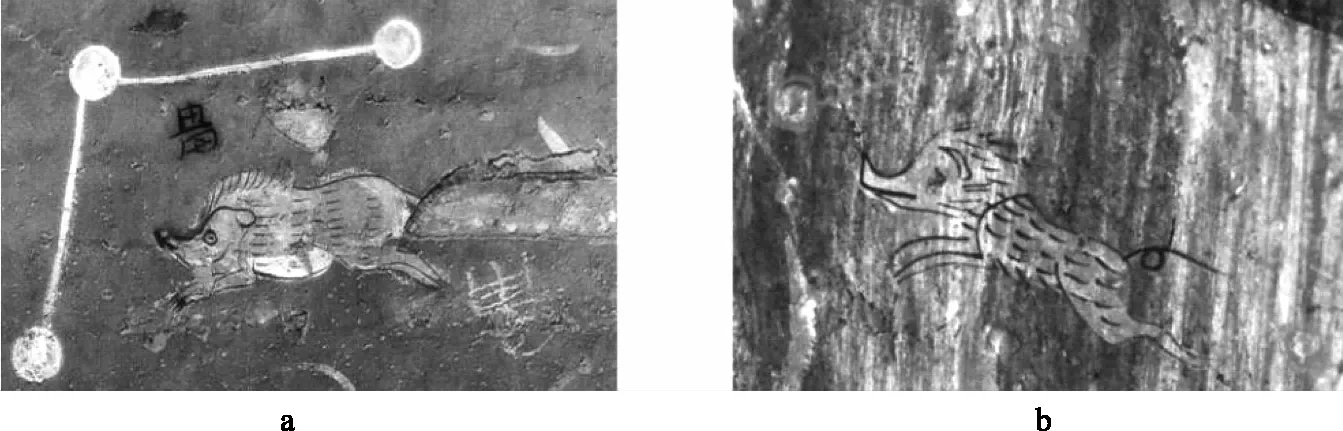

北坡被分为四部分,西起第一部分绘有一人持由六星组成的“圭”形(图9a),报告又称第二部分绘有横身跽坐者,手部已剥落,身着青袍,两手置于胸前,周围环绕八星。

图9 奎宿形象〔a 洛阳尹屯新莽壁画墓([1],116页); b 西安交通大学西汉壁画墓([14],26页);c 陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓(2015年发掘)([6],15页)〕

冯时认为这两处图像分别代表了西宫毕宿和奎宿。上文已经提到毕宿应为绘于南坡的一处图像,这里的六星应为奎宿。《史记·天官书》记载:“奎曰封豕,为沟渎。”[19]《正义》中提到:“奎,苦圭反,十六星……星不欲团圆,团圆则兵起。”[19]《晋书·天文志》中提到:“奎十六星,天之武库也。一曰天豕,亦曰封豕。主以兵禁暴,又主沟渎。”([24],301页) 奎宿虽共有十六星,但是在图像中均有省略,如西安交通大学壁画墓中只绘五星,且形状均较为扁长,与此处六星极为相似(图9b),2015年渠树壕壁画墓只绘七星(图9c)。第二部分上方所绘图像已经漫漶不清,仅依稀可见有星环绕的轮廓,虽然结合报告描述来看,这处图像也与奎宿有相似之处,但是目前发现的奎宿图像尚无与跽坐人像结合的情况,也缺少相关文献记载,认为其为奎宿似有待推敲。2015年渠树壕壁画墓中奎宿表现为数星环绕的小蛇,这与文献中的“沟渎”相去甚远,或许在壁画中绘制者仅取“蝰蛇”之义。

第二部分和第三部分下方绘有一组牛、女,具体情况已在前文介绍,此处不再赘述。第三部分上方绘有一人持斗的形象,斗由六星组成,应为北宫斗宿无疑。斗宿形象在汉代墓葬星象图中较为稳定,常表现为一人持六星相连组成的斗,但是在郝滩壁画墓的斗宿图像中,红衣兔首人所持斗却由七星组成。斗宿又被称为南斗,由六星组成,形状又与北斗相似,郝滩壁画墓中的七星斗宿应是北斗与南斗的名称和形状相似引起的讹误,实取北斗之形、表南斗之意。

第四部分下方西侧绘有四星相连组成的四边形。冯时结合文献考证,此处应为北宫的室、壁两宿(图10a)。在西安交通大学西汉壁画墓中两宿也仅表现为一四边形(图10b),在2015年渠树壕壁画墓和郝滩壁画墓中,则表现为一由四星相连组成的四边形,其中绘有两鹿,且前者有题名(图10c、d)。这两宿在文献中也常被一起提及,《开元占经》引郗萌曰:“营室东壁四星,四辅也,欲其正。”([21],591页) 冯氏更认为室、壁两宿本就为一宿([10],111页)。与室、壁两宿东侧相邻处绘有两蛇,一蛇缠绕三星,一蛇缠绕两星,应为北宫的虚、危两宿,后文将对这两宿的形象做进一步分析。

图10 室、壁两宿形象〔a 洛阳尹屯新莽壁画墓([1],116页); b 西安交通大学西汉壁画墓([14],26页);c 陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓(2015年发掘)([1],14页); d 陕西定边郝滩东汉壁画墓([14],53页)〕

2 相关问题探究

中国的传统天文学体系将天赤道附近的星空划分为四宫二十八宿,各宫由四象统辖,与苍龙、玄武、白虎和朱雀相配。

在洛阳尹屯新莽壁画墓中,可见苍龙、白虎,以及象征朱雀的翼宿,但是不见龟蛇相缠的典型玄武形象。

《史记·天官书》中提到:“北宫玄武,虚、危。”([19],1308页) 《淮南子·天文训》也提到:“北宫……其神为辰星,其兽玄武,其音羽,其日壬癸。”[28]说明西汉中期已有“玄武”之名,且与其他三神并列,代表北方。但在这一时期的考古材料中,却不见后世常见的龟蛇相缠的玄武形象,比如洛阳烧沟M61[29]和河南芒砀山柿园汉墓的壁画中均只出现苍龙、白虎和朱雀[30],洛阳地区出土陶壶上的四神图像中也不见这种玄武形象[31]。

相似的情况也出现在星象图中,《史记·天官书》提到虚、危两宿为玄武,然而在尹屯壁画墓和西安交通大学西汉壁画墓中,这两个星宿皆仅合绘为五星和缠绕的两蛇(图11a、b)。

图11 虚、危两宿形象〔a 洛阳尹屯新莽壁画墓([1],116页); b 西安交通大学西汉壁画墓([14],21页);c 陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓(2015年发掘)([6],14页); d 陕西定边郝滩东汉壁画墓([14],54页)〕

但是在2015年渠树壕壁画墓和郝滩壁画墓中,虚、危两宿处除绘有五星、两蛇外还有龟形动物出现(图11c、d),而这两座墓的年代皆不早于新莽时期。

在汉长安城南郊发现的被认为是“王莽九庙”的礼制建筑遗址中发现了大量的四神瓦当,而且分出建筑四门,其中的玄武表现为蛇缠龟的典型形象[32](图12a),与新莽以降四神铜镜上的玄武形象一致[33](图12b)。

图12 新莽时期玄武形象(a 王莽九庙出土玄武图案瓦当[32]; b 新莽时期四神博局镜局部[33])

基本可以推论,新莽时期是龟蛇相缠玄武形象得以固定的重要转折点。王莽当政时期,曾多次改革礼制,修建礼制建筑,而且“征天下通一艺教授十一人以上,及有逸礼、古书、毛诗、周官、尔雅、天文、图谶、钟律、月令、兵法、史篇文字,通知其意者,皆诣公车。网罗天下异能之士,至者前后千数,皆令记说廷中,将令正乖缪,壹异说云”[34]。说明王莽曾对天文等方面的知识进行规范和统一,作为四象之一的玄武,其形象也应在规范之列,这种行为可能对当时和后世都产生了深远影响。新莽以后的文献也基本将玄武释为龟蛇。蔡邕的《月令章句》中提到:“天官五兽之于五事也,左有苍龙、大辰之貌,右有白虎、大梁之文,前有朱雀、鹑火之体,后有玄武、龟蛇之质。”([26],30页) 张衡在《思玄赋》中写到“玄武缩于壳中兮,螣蛇蜿而自纠”[35],说明玄武似龟有壳,而李贤等的注文中则提到“玄武谓龟、蛇也”[35]。文献记载与新莽以降玄武形象多表现为龟蛇相缠的情况是较为一致的。

新莽之后,龟蛇相缠的玄武图像逐渐成为定式,但是似乎不应作为判断早期图像是否为玄武的唯一标准,因为西汉时期的文献中已经出现“玄武”之名,而且与星宿存在一定的对应关系,所以或可将汉代壁画中仅以蛇相配的虚、危两宿视为玄武。

另外,在尹屯壁画墓中四象只取象于一宫中的部分星官,这与《史记·天官书》中的记载一致,后世正史中的相关记载也与之基本相似,但是也有汉代文献记录了不同情况。比如《尚书考灵曜》记载:“二十八宿,天元气,万物之精也。故东方角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿,其形如龙,曰左青龙。南方井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿,其形如鹑鸟,曰前朱雀。西方奎、娄、胃、昴、毕、觜、参七宿,其形如虎,曰右白虎。北方斗、牛、女、虚、危、室、壁七宿,其形如龟蛇,曰后玄武。二十八宿,皆有龙虎鸟龟之形,随天左旋。”[36]东汉晚期的《风俗通义》中也提到:“四方皆有七宿,各成一形:东方成龙形;西方成虎形,南首而北尾;南方成鸟形;北方成龟形,西首而东尾。以南方之宿象鸟,故谓之朱鸟七宿者也。”[37]都明确提到各象均由七个星宿组成,这种观点在汉代以后也有出现,《宋中兴天文志》还详细说明了星宿与动物身体部位的对应关系[38],道教更将四象与二十八宿的关系进一步细化,并纳入其神仙系统。这两种观念或许在汉代便同时存在,且长期并存,汉代墓葬中的图像和《史记·天官书》均只为其中一种观念的表现,但是也不排除汉代以后,一象纳七宿的看法变得更为普遍的可能。

虽然尹屯壁画墓中的二十八宿图像分布较为零散、混乱,且混杂有其他内容的图像,但是其中的苍龙、玄武(虚宿、危宿)、白虎,以及象南宫朱雀的翼宿都分别处在对应方位的墓顶斜坡上,而且在2015年渠树壕壁画墓、西安交通大学西汉壁画墓和郝滩壁画墓中也存在相似的情况。或许可以据此推测,在设计和绘制此类图像时,工匠会首先绘制四象作为参照,标示方向,再基于四象的位置绘制其他星官。

四象更是整幅星象图中的重点绘画内容。在汉代,四象不仅出现在绘有系统二十八宿的星象图中,也出现在仅随意绘制散星的壁画星象图中[39],或许前者是在天文知识充足的条件下对后者的发展与丰富。四象的形成本就与星宿关系紧密,无论是在四象周围绘制二十八宿中的星官,还是随意描绘散星,都可以更好地将四象与日、月、云气等图案结合,达到生动形象地描绘天象的目的。

这种情况在汉代以后也有延续,比如唐代的一些墓葬中也出现了将零散星辰与四象结合的墓顶天象图[40],如果没有将这两者绘制在同一画幅内便不需协调这两个题材,二者内容独立,比如晚唐钱宽夫妇墓的墓顶便仅绘有二十八宿[41]。

引人注目的是,除了前文详述的毕、昴等宿,汉代其他墓葬图像中星宿的表现形式,也常与文献记载的星占含义不同。比如东宫箕宿,《史记·天官书》云:“箕为敖客,曰口舌。”([19],1298页) 《晋书·天文志》云:“箕四星,亦后妃之府……又主口舌,主客蛮夷胡貉。”([24],300页) 但是在壁画墓中箕宿均表现为一人持箕的图像(图13)。

图13 壁画中的箕宿形象〔a 陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓(2015年发掘)([6],13页); b 陕西定边郝滩东汉壁画墓([14],49页);c 西安交通大学西汉壁画墓([3],25页)〕

西宫娄宿,2015年渠树壕壁画墓和郝滩壁画墓中,娄宿均表现为一只野猪的形象。“娄”本就有“猪”的含义,《左传》中有“既定尔娄猪,盖归吾艾貑”[42]的说法。然而,《史记·天官书》云:“娄为聚众”([19],1304页),《晋书·天文志》云:“娄三星,为天狱,主苑牧牺牲,供给郊祀”([24],301页)。在这两条文献中,娄宿的含义与野猪差别极大(图14)。

图14 娄宿形象〔a 陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓(2015年发掘)([6],15页); b 陕西定边郝滩东汉壁画墓([14],72页)〕

图15 陕西定边郝滩东汉壁画墓中的胃宿形象([14],56页)

与之相似的还有同在西宫的胃宿,郝滩壁画墓中西宫胃宿表现为刺猬,且有榜题(图15),而《史记·天官书》提到“胃为天仓”([19],1304页),《晋书·天文志》提到“胃三星,天之厨藏,主仓廪,五谷府也,明则平和”([24],302页)(图15)。

在墓葬中绘制具有一定科学性的星象图,必然要依赖天文学。天文学复杂精细,有很强的专业性,而且在中国古代与星占学相辅相成、互相影响,二者都需要对星象进行观测。今天学者们用以释读汉代墓葬中的二十八宿图像时依托的文献,如《史记·天官书》、《晋书·天文志》、《开元占经》等的内容实是对星占的记载。古代星占学中建立的分野体系将天上的恒星进行划分,以达到通过观察星象变化预测人间吉凶的目的。官方的星占文献常将二十八宿等星宿与皇家和统治运数相联系。汉代以后有统治者为了维护统治,垄断这种预测能力,唐代便将此类书籍划为民间禁书,并颁布诏令禁止民众私下学习此类知识[43- 44]。由于缺少相关文献,目前我们尚不能得知汉代统治者对此类行为的态度。但是汉代墓葬中星象的表现形式往往“望文生义”,其内涵与官方史书中记载的晦涩星占内容有较大出入,这或许可以体现汉代不同阶层对天文星占知识掌握程度的差别,这种差别可能不仅是教育程度不同导致的,也有可能是因为统治者对天文学知识的控制。另外人们很有可能根据形态为星宿命名,例如传说流传甚广的牛、女,以名称和形态为参照描绘墓室中的星宿更为直接。星占作为进一步抽象化、精密化的学说,即使广为散播似乎也不一定作为图像绘制的模仿对象。而这种以直观的形式表现星宿形态的做法,似乎更能传达出在墓葬中复刻天象用以升天的功能,也体现了墓葬天象图与科学星图的差别所在。

3 结 语

尹屯壁画墓星象图与目前所见其他几处汉代壁画墓星象图相比,其中的二十八宿图像不甚完整,排列顺序也最为混乱,但是基本按照文献记载的顺序排列。另外,此处星象图还包含其他内容的图像,所以在释读时不能完全根据图像位置以及星宿包含的星数来判断其中的名称。结合现有考古发现和文献记载,本文对毕宿、昴宿、奎宿,以及二十八宿以外的弧、狼两宿图像做了进一步的辨识。但是由于该墓壁画的保存情况较差,壁画中还有许多分布零散的星,缺少与人物、动物等图像组合,笔者受知识、能力所限仍难辨识。

尹屯壁画墓星象图表现的星宿含义与其他墓葬中的发现较为一致,其中描绘的与蛇相缠的虚、危二宿也可反映北宫玄武形象在新莽前后的演变。此图中四象与二十八宿的组合情况也与《史记·天官书》等文献以及其他几处星象图基本相同,各象仅取象于一宫中的部分星官。而且我们常常可以看到汉代墓葬图像与星占文献存在差异,表现出区别于统治阶层星占学的民间天文学知识。目前出现星宿图像的汉代壁画墓、画像石墓和画像砖墓等级普遍不高,这似乎更显示出这些图像与民间的紧密关联,反映了更为普遍与朴素的天文学知识和观念。另外,墓葬中的星象图虽然与天文学有关,但终究是墓葬中的一部分,是为丧葬服务的。墓室顶部绘制的星宿只是丰富和发展天象的表现形式,而非科学的星图,其根本功能仍是发挥“象天”的作用,以求达到墓主人灵魂升天的目的。

总体来看,此处星象图对于理解汉代天文观念具有重要意义,然而由于目前发现的汉代较为系统的二十八宿星象图数量较少,尹屯壁画墓星象图中的具体星宿仍有释读空间,可对其中包含的汉代天文学观念做进一步观察,或许还可以进一步探究这类图像在墓葬中的功能与意义。