出口产品质量、行业异质性与工薪差距

2021-03-03刘钧霆王子睿佟继英

刘钧霆 王子睿 佟继英

(1.辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036;2.唐山学院 电子商务学院,河北 唐山 063000)

一、引言与文献综述

高质量发展是中国经济增长方式根本性转变的内容,其标志中国经济已由依靠要素投入推动的高速增长模式转向依靠创新驱动的高质量发展模式。提高全要素生产率,不断增强中国经济的创新力和竞争力,这是实现经济高质量发展的根本。高水平开放是推动高质量发展的重要途径,提升中国出口产品的国际竞争力是实现高水平开放的核心内容,这其中的关键在于如何提高出口产品质量。为此中国提出了“优进优出”以及“中国制造2025”等战略,从而为对外贸易高质量发展提供政策支持。

近年来,中国的出口产品质量呈现出波动上升的态势(张杰 等,2014;李小平 等,2015;施炳展 等,2014),出口产品质量及其相关问题成为学界和政府关注的焦点。现有研究从多个角度探讨了影响出口产品质量的因素,知识产权保护(沈国兵 等,2019;黄先海 等,2020)、制造业服务化(祝树金 等,2019;王思语 等,2019)、市场重合和侵蚀性竞争(侯欣裕 等,2020)、中间品贸易(林正静,2019;王雅琦 等,2018)、制度环境(胡国恒 等,2018)、国外的反倾销调查(高新月 等,2020)等都对中国的出口产品质量的变化产生了重要影响。

随着中国工薪差距的不断扩大,工薪差距问题也引起了许多学者的关注。学者们从以下几个方面对引起工薪差距的影响因素进行了研究:贸易开放(Xu et al.,2008;张明志 等,2015)、贸易自由化(Anwar et al.,2012)、国际服务外包(王中华 等,2012)、加工贸易(王怀民,2014;王怀民 等,2014)、出口规模(陈波 等2013;喻美辞 等,2016;杜威剑 等,2017)、全球价值链(胡昭玲 等,2016)、资本积累(卢晶亮,2017)和进口产品质量(赵春明 等,2017)。

而出口产品质量也是影响工薪差距的重要因素之一。随着出口产品质量测度研究的完善,利用大样本数据对出口产品质量与工薪差距之间的关系进行实证检验正成为此研究领域的热点。Verhoogen(2008)研究了墨西哥出口产品质量与工薪差距之间的关系,发现通过扩大出口规模进而提高出口产品质量导致对高技能劳动力的相对需求增加,从而扩大了工薪差距。Brambilla et al.(2012、2016)利用企业数据和跨国数据进行研究发现,生产并出口高质量产品将增加高技能劳动力的相对需求,从而使得高技能劳动力可以获得更高的报酬,进一步扩大了工薪差距。杨连星等(2015)基于2000—2006年中国海关和工业统计数据,借助DSM模型分析了出口产品质量对工薪差距的影响,研究发现,高质量的出口产品可以提高出口产品价格,进而对工薪差距产生影响,并呈现出异质性特征。刘灿雷等(2018)利用2000—2006年中国海关进出口贸易数据研究了出口产品质量分化与工资不平等之间的关系,发现在位企业出口产品质量分化会扩大企业内的工薪差距;喻美辞等(2019)选取 1995—2009 年中国制造业数据研究了出口产品质量对工薪差距的影响,发现出口产品质量主要通过增加对高技能劳动力的相对需求、改善企业利润和绩效等机制扩大工薪差距;刘钧霆等(2020)使用BACI-HS02中的微观贸易数据库,分析了中国制造业细分行业出口产品质量变化对工薪差距的影响,得出出口产品质量提升通过技能溢价和利润分享扩大了工薪差距的结论。

综上,现有关于出口产品质量与工薪差距的文献为我们提供了很好的研究思路,但也存在如下不足:第一,现有文献所采用的数据大多较为陈旧,而近些年来中国的对外贸易格局和收入差距都发生了巨大变化,需要采用更新的数据对此问题重新进行探究;第二,现有文献大多没有考虑行业异质性,即没有考虑不同类型行业出口产品质量对工薪差距的异质性影响,即便讨论了行业异质性的影响,但对影响机制的探讨仍有待进一步深入。因此,本文将利用BACI数据库中的出口数据,分行业探讨出口产品质量对不同行业工薪差距的影响,本文边际贡献在于:第一,将制造业划分为高技术行业、中技术行业与低技术行业,研究出口产品质量对工薪差距影响的异质性影响;第二,区分不同行业,分别从产品价格机制和技能溢价机制对出口产品质量与工薪差距的关系进行实证研究,为解释不同行业工薪差距扩大的原因提供了经验解释。

二、出口产品质量影响工薪差距的理论机制

(一)出口产品质量与出口产品价格

异质性企业贸易理论认为,产品的生产成本和价格与生产效率存在反向变动关系。但是,研究表明,高效率企业反倒有较高的产品价格,存在所谓的“效率价格悖论”。理论与现实不符的可能原因在于,Melitz( 2003)在构建模型过程中没有考虑产品质量这一关键因素,致使生产效率较高的企业产品价格也相对较高,所以一定有生产效率之外的因素对产品价格产生了实质影响。

出口产品质量同样也是影响产品价格的重要因素(赵玲 等,2018;刘军 等,2018;Fan et al.,2014、2019)。产品质量主要从以下几个方面影响产品价格:一是质量、成本与价格效应。生产高质量产品需要投入更多的研发费用,使用更高质量的原材料和零部件,需要有更严格的生产和管理流程,由此导致生产成本提高,市场定价相应较高(Hallak et al.,2009)。二是市场结构效应。不同的市场结构企业的定价策略是不一样的。产品质量越高,生产难度就越大,生产企业可能就会处在一个垄断竞争甚至是寡占或者垄断的市场环境,就有更大的产品定价权,差异化程度较高的产品因而更能满足消费者的多样化需求,就可以有较高的产品价格(高运胜,2017)。三是收入需求效应。出口产品面对的是国外的消费者,高收入国家是高质量产品的主要消费市场,相对于他们的收入,高质量产品的价格可能并不高,高收入消费者更愿意为高质量产品支付高价。综上,出口产品价格会随着产品质量的提高而提升。

然而,出口产品质量如何影响出口产品价格还与企业的市场地位、产品的出口贸易方式有关。首先,随着出口产品质量的提高,在国际上拥有市场势力的在位企业可以提高出口产品价格,而新进入的出口企业和高出口倾向企业则很难做到(许明 等,2016)。其次,不同贸易方式下出口产品质量对出口产品价格有着不同的影响机制。即便中国出口的加工贸易产品是高质量的技术密集型产品,但占据的都是低附加值的加工装配环节(王怀民,2014),这些产品的出口加成率并不高,加工方也决定不了出口产品价格,因此出口产品价格可能与出口产品质量没有必然联系。事实上,中国从事加工装配活动的企业投入和出口的主要是低技能劳动要素,而那些从事一般贸易出口的企业才真正有可能根据出口产品质量和市场情况采取合适的价格策略。

同时,生产高质量产品会密集使用高技能劳动要素。根据SS定理,如果出口产品质量提升能够提高出口产品价格,就可以提高高技能劳动力的绝对和相对工资水平,从而扩大工薪差距,即出口产品质量通过影响出口产品价格来影响工薪差距。

(二)劳动力供求与技能溢价机制

一般而言,低技能劳动力要素市场是完全竞争市场,高技能劳动力要素市场是非完全竞争市场,所以低技能劳动力价格由其边际产品价值来决定的,高技能劳动力除此之外还可以获得技能溢价。

由此,高低技能劳动力群体之间存在工薪差距有两方面的原因:一是高技能劳动力有较高的劳动生产率和较高的边际产品价值;二是高技能劳动力有较高的人力资本水平和较强的专用性,较高的培训成本和稀缺性导致高技能劳动力的工资水平相对较高。随着对高质量产品需求的增加,这会增加对高技能劳动力的需求,高低技能劳动力之间的工薪差距就会扩大。

企业愿意给那些工作效率高、技能熟练的劳动力支付更高的技能溢价,这也会扩大工资差距 (Yeaple,2005;Verhoogen,2008;Bustos,2011)。张明志等(2015)认为,企业可能会通过提高出口产品质量来保持出口竞争力,这就需要更多的高技能劳动力,并向高技能劳动力支付更高的工资。刘钧霆等(2020)也认为,高技能劳动力具有的较高的工作效率和保留价值来自于其专用的较高水平的人力资本,因此高技能劳动力就有更大的谈判权力和较高的技能溢价工资。

进一步地,出口产品质量与企业的生产技术和生产效率密切相关。技术落后、生产效率低的企业雇佣了大量的低技能劳动力,只能生产低质量产品,从而导致产品价格低,获取利润少,工人工资低。技术先进、生产效率高的企业,只有高技能劳动力才能胜任生产高质量产品的任务,这些高质量产品售价高、利润高,从而使得企业有能力向高技能劳动力支付较高工资,加之高技能劳动力具有较高的工作效率(Davis et al.,2011),能在与雇主的工资谈判中占据有利地位(Helpman et al.,2010),使得高技能劳动力群体可以获得较高的技能溢价,由此拉大了高低技能劳动力群体间的工薪差距。

因此,我们提出如下假说:

假说1:出口产品质量将通过产品价格机制和技能溢价机制对高低技能劳动力群体间的工薪差距产生影响。

假说2:工薪差距还受到高技能劳动力供给的影响,即随着受教育程度的不断提高或者工薪差距拉大,这会刺激个人进行人力资本投资,高技能劳动力供给数量会增加,导致两者之间的工薪差距会随之下降。

三、实证分析

(一)基准回归

1.模型的建立

借鉴喻美辞等(2019)、刘钧霆等(2020)的研究成果,构建如下计量模型:

wagegap=α0+α1qualit+α2exit+α3FDIit+α4KLit+α5RDit+εit

(1)

其中,wagegap代表工薪差距,表示的是行业内高低技能劳动力群体间的收入差距,以高技能劳动力群体平均工资与低技能劳动力群体平均工资的比值来表示;qual代表行业层面的出口产品质量;选取各行业的出口份额(ex)、外资参与度(FDI)、资本劳动比(KL)以及行业研发强度(RD)作为控制变量;ε为随机误差项,i表示行业,t表示年份。

α1反映行业层面的出口产品质量(qual)对工薪差距的影响程度,是本文最为关注的系数。我们将分别从全样本、低技术行业样本、中技术行业样本和高技术行业样本进行估计,以期得出不同类型行业出口产品质量对工薪差距的异质性影响。如果系数α1大于0,表明出口产品质量提升将扩大工薪差距;如果小于0,则缩小工薪差距;如果等于0,表明并不影响工薪差距。

α2反映制造业相关行业的出口份额(ex)变化对工薪差距的影响,α2大于0、小于0、等于0分别代表出口份额提高将扩大工薪差距、缩小工薪差距、对工薪差距没有影响。现有研究表明,行业出口份额与工薪差距之间的关系具有不确定性,甚至行业出口份额可能对工薪差距没有影响。

α3表示外商参与度(FDI)对工薪差距的影响程度,回归系数的符号存在三种可能:系数大于0表示利用外资增加将导致工薪差距扩大,系数等于0表示对工薪差距无影响,系数小于0表示工薪差距缩小。高技术行业和中技术行业因其具有较高的技术水平,吸引的外商直接投资质量也高,对高技能劳动力的相对需求就会增加,有可能扩大工薪差距;而低技术行业因对技术水平要求相对较低,吸引的外资可能也是偏向于增加低技能劳动力的,外资增加反倒有可能缩小工薪差距。因此我们预期高技术行业和中技术行业的系数可能大于0,低技术行业的系数可能小于0。

α4表示资本劳动比的变动对工薪差距的影响程度。资本劳动比可能是影响高技能劳动力需求的重要因素,也是影响工薪差距的重要因素,所以预计高技术行业、中技术行业以及低技术行业的回归系数均可能大于0。

α5表示各行业的研发强度对工薪差距的影响程度,与外商参与度FDI相似,研发强度易受行业特征影响,回归系数可能存在三种可能:大于0、等于0或者小于0。这分别表示工薪差距扩大、无影响或者差距缩小。

2.数据说明

本文采用中国2007—2016年21个制造业细分行业数据进行实证分析,并借鉴高洪成(2012)以及盛斌(2004)的行业分类方法,进一步将制造业行业划分为低技术行业、中技术行业和高技术行业(1)低技术产业:食品制造业、饮料制造业、造纸及纸制品业、印刷业记录媒介的复制、石油炼焦及炼焦业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼业及压延加工、有色金属冶炼业及压延加工、金属制品业、仪器仪表及文化办公用机械制造业;中技术产业:纺织业、纺织服装鞋帽制造业、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业、木材加工及木竹藤棕草制品业、家具制造业;高技术产业:医药制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业。。

(1)被解释变量

工薪差距。本文基于熟练劳动力需求估计法,以中国制造业各细分行业高技能劳动力平均工资与低技能劳动力平均工资之比来表示工薪差距(wagegap),计算方法参照刘钧霆等(2020)的研究。

(2)解释变量

出口产品质量是核心解释变量。本模型中用Khandelwal et al.(2010)提出的“质量-调整”价格法计算各细分行业的出口产品质量(以产品替代弹性σ=7来计算行业层面的出口产品质量),原始数据来自于BACI-HS02中的2007—2016年间中国向其他国家约1915900个出口产品层面的价值和数量数据,参照刘钧霆等(2020)的方法计算相关行业的出口量和平均出口价格,并将据此计算行业层面的平均出口价格进行价格机制检验。

出口份额(ex)数据以贸易强度(即行业出口额与行业总产出的比值)表示,外资参与度(FDI)用“三资企业”工业总产值与行业总产值的比值表示;研发强度(RD)以永续盘存法计算的行业R&D资本存量与行业总产出的比值表示;资本劳动比(KL)以各细分行业的资本存量与就业总人数之比进行计算。有关数据分别来自于历年的《中国科技统计年鉴》与《中国工业统计年鉴》。由于2017年以后一些指标数据缺失,因此本文选取2007—2016年相关数据进行研究。

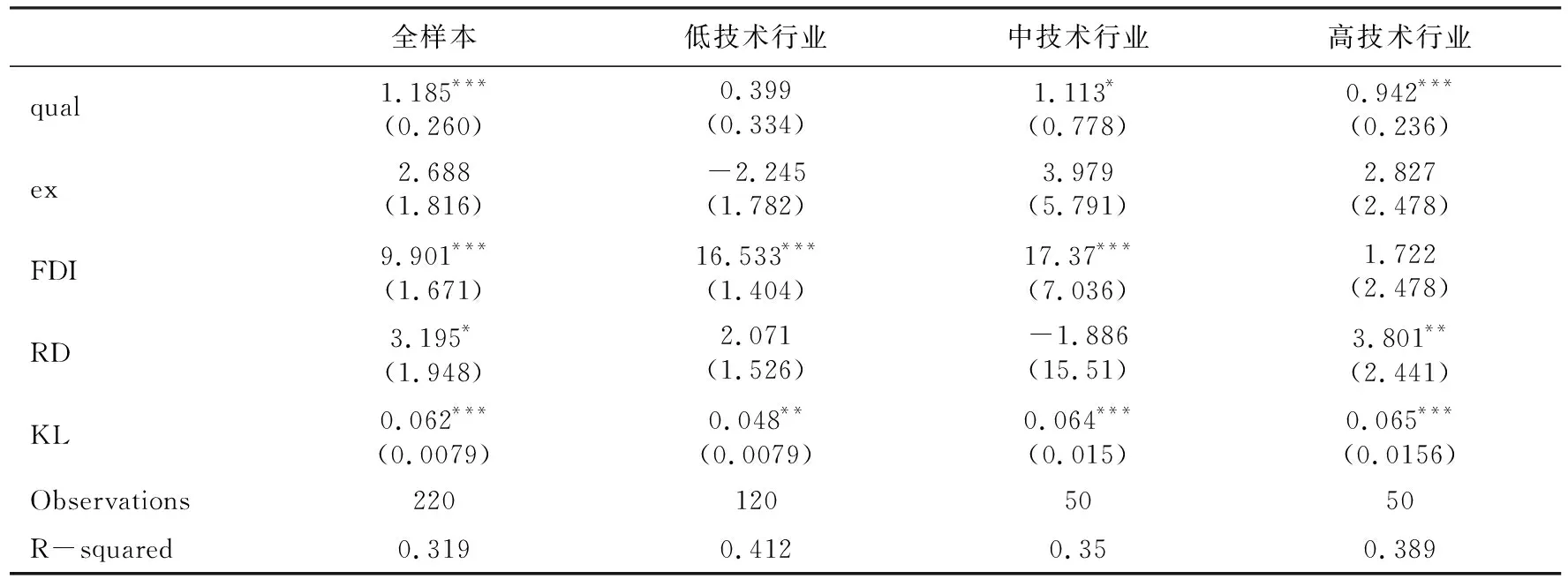

3.基准回归与结果分析

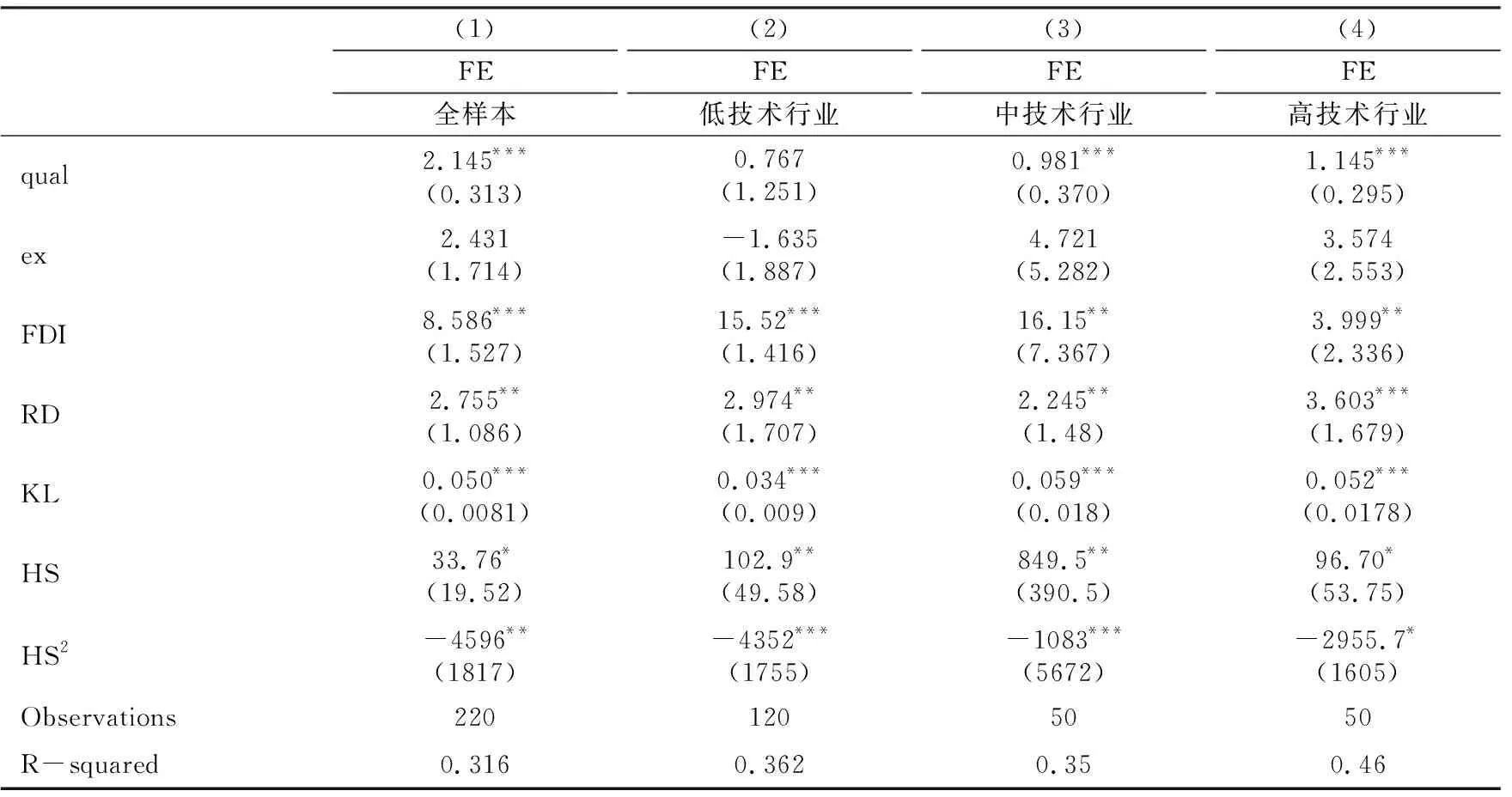

对式(1)进行基准回归,结果见表1。表1中分别代表对全样本、低技术行业样本、中技术行业样本以及高技术行业样本数据进行估计得到的结果。从全样本数据来看,出口产品质量这一核心解释变量的系数显著为正,表明总体上出口产品质量提升会扩大工薪差距;中技术行业出口产品质量变量的系数在10%的水平上显著为正,高技术行业这一变量系数在1%的水平上显著为正,低技术行业这一变量系数不显著,说明中高技术行业出口产品质量提升将扩大工薪差距,低技术行业出口产品质量变化对工薪差距没有影响。综上,不同类型行业之间表现出了明显的行业异质性。

出口产品质量升级将增加中高技术行业高技能劳动力群体的相对需求,扩大行业内高低技能群体间的工薪差距,而出口产品质量升级往往伴随着企业的生产成本增加、市场竞争力增强以及产品价格提高等现象,产品质量较高的企业经营绩效会提高,营业利润会大幅增加,从而提高密集使用的高技能劳动力群体的相对工资(SS效应,即产品价格效应),而通过工资激励的方式可提高高技能劳动力的工作效率,增加收入(利润激励效应)。低技术行业由于技术水平偏低,出口产品质量变化相对缓慢,对工薪差距的影响不明显。技能偏向型技术进步还可能通过作用于高技能劳动者使工薪差距扩大(陈勇 等,2020)。由于技能偏向型技术进步多发生在中高技术行业,且产品质量提升与技术进步密切相关,所以中高技术行业出口产品质量提升将扩大工薪差距。高技术行业出口产品质量的系数为0.942,中技术行业出口产品质量的系数为1.113,说明中技术行业出口产品质量提升对工薪差距扩大的边际影响大于高技术行业,这可能与高技术行业工薪差距原本就比较大、其边际影响相对较小有关。

从全样本以及分行业样本回归结果来看,出口份额回归系数的数值均大于1,但是都不显著,表明出口份额不是影响工薪差距扩大的因素,这与本文前述的预期相一致。

由表1可以看出,全样本、低技术行业和中技术行业增加利用外资将扩大行业内的工薪差距,而高技术行业增加利用外资对工薪差距没有影响。我们认为这可能与外资的行业投向密切相关。因为外商直接投资主要集中于劳动密集型加工产业,对技术密集型产业投入比较少。外商对中低技术行业的大规模投资,这会增加行业内部高技能劳动力的相对需求,从而扩大了工薪差距。

表1 出口产品质量与工薪差距的全样本与分行业基准回归结果

从表1可以看出,高技术行业研发强度提高对工薪差距有显著正向影响,低技术行业和中技术行业研发强度提高对工薪差距无影响。这可能是因为,高技术行业为了占领市场,将通过增加研发投入的方式进一步改进生产技术,从而增加对高技能劳动力的相对需求,最终导致工薪差距扩大;低技术行业和中技术行业生产技术相对落后,研发投入也相对较少,对高技能劳动力的需求不如高技术行业多,高低技能劳动力群体间的工薪差距扩大并不明显,研发强度提升对工薪差距影响也就不显著。

由表1 可知,资本劳动比提高将显著扩大工薪差距。资本劳动比不断提高的过程就是产品向资本密集乃至技术密集转变的过程,也是对高技能劳动力需求不断增加的过程,所以资本投入相对增加必然会带来工薪差距的扩大。

(二)稳健性检验

为解决内生性以及自相关等导致的估计偏差问题,我们采用GLS法对回归模型(1)重新进行了估计,以检验回归结果的稳健性,结果如表2所示。

表2 稳健性检验

表2中第(1)至第(4)列分别代表对全样本、低技术行业样本、中技术行业样本以及高技术行业样本数据进行估计得到的结果。从第(1)至第(4)列的回归结果可以看出,在控制行业层面相关变量后,估计结果与基准回归结果基本一致,说明基准回归结果是可靠的。也就是说,无论是全样本还是中技术行业抑或高技术行业样本,出口产品质量提升都扩大了行业内部的工薪差距。此外,高技术行业利用外资增减对工薪差距无显著影响,研发强度提升对工薪差距有显著正向影响。

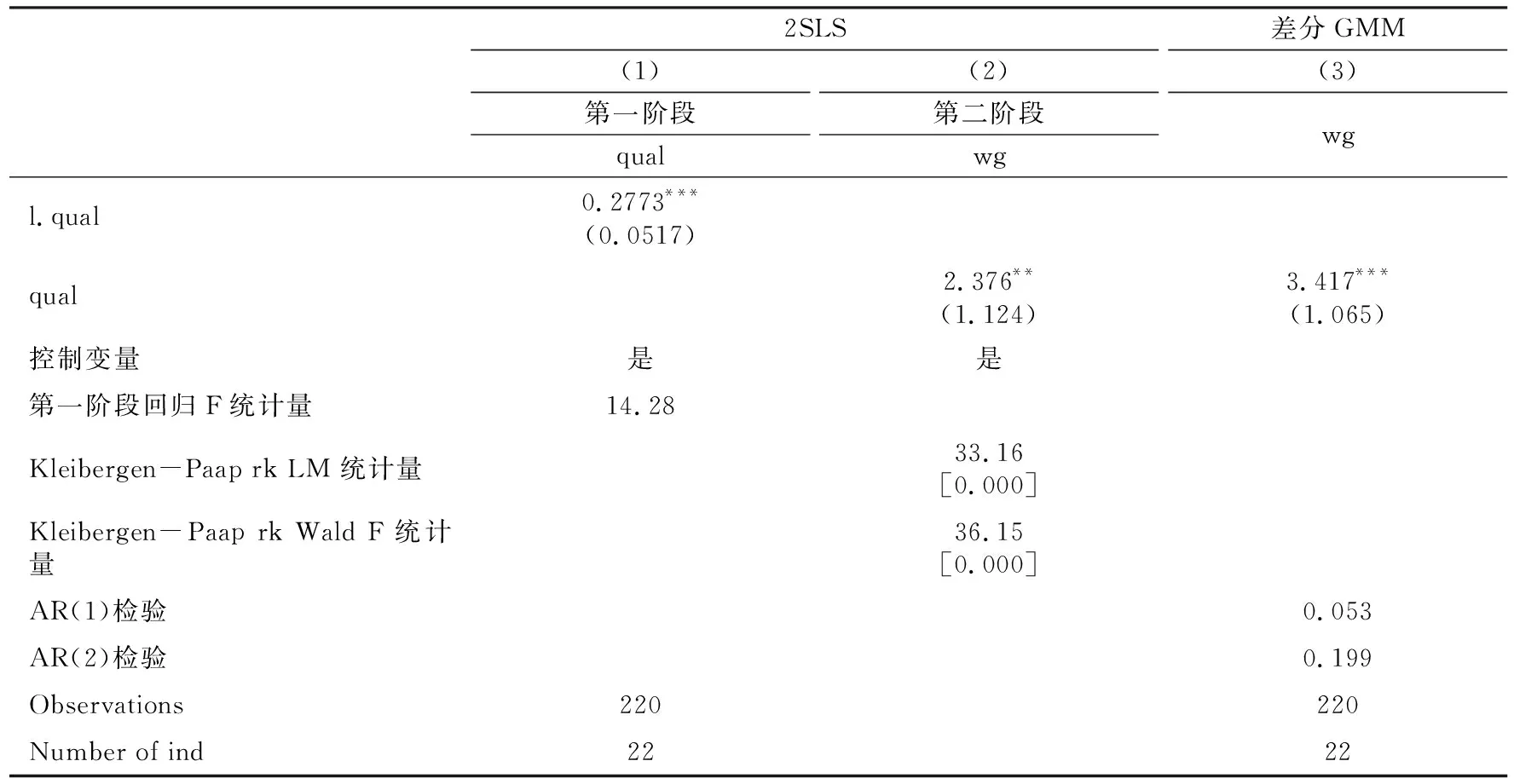

为了进一步验证结果的稳健性,本文还考察了双向因果关系可能产生的内生性问题。一方面,出口产品质量的提升会拉大工薪差距;另一方面,工薪差距大的行业有可能吸引更多的高技能劳动流入,从而推动出口产品质量升级。为了缓解这一问题,本文选取出口产品质量滞后一期作为工具变量,采用两阶段最小二乘法重新估计了出口产品质量升级对工薪差距的影响。选取出口产品质量的滞后一期作为工具变量,既能满足工具变量的相关性,又能满足外生性要求。首先,从相关性来看,滞后一期的出口产品质量与当期出口产品质量相关;从外生性来看,滞后一期的出口产品质量为历史数据,不会受到工薪差距的影响。除此之外,本文还进一步使用差分GMM方法检验了出口产品质量升级对工薪差距的影响,具体结果见表3。

表3第(1)列为第一阶段回归结果,F统计量大于10,且工具变量在1%显著水平上显著,说明工具变量对内生变量有较好的解释能力。第(2)列为第二阶段回归结果,工具变量识别不足,Kleibergen-Paap rk LM统计量和弱工具变量检验Kleibergen-Paap rk Wald F统计量均在1%水平上拒绝了原假设,即不存在识别不足和弱工具变量问题,说明工具变量具有良好的性质,结论较为稳健。从第二阶段的估计结果看出,出口产品质量变量系数正向显著,表明在缓解了内生性问题后,出口产品质量升级依然拉大了工薪差距。第(3)列为差分GMM估计,结果表明,在缓解了内生性后,出口产品质量升级正向影响工薪差距。综上可以看出,无论是两阶段最小二乘还是GMM估计法均证实了出口产品质量升级对工薪差距存在正向影响,说明前文估计结果具有较强的稳健性。

表3 内生性检验

四、影响机制检验

在基准回归部分,我们发现出口产品质量升级总体上对工薪差距扩大有显著正向影响,但也存在行业差异,下文将通过产品价格机制检验和技能溢价机制检验来分析出口产品质量及其他因素是如何影响工薪差距的。

(一)产品价格机制检验

本文借鉴Haskel et al.(2001)、张明志等(2015)和喻美辞等(2019)的研究,我们构建了产品价格机制回归模型,以检验出口产品质量等因素是否会对产品价格产生影响,具体如式(2)所示:

Priceit=α0+α1qualit+α2exit+α3FDIit+α4TFPit+εit

(2)

其中,被解释变量Price表示行业出口总值和出口数量计算得出的出口产品价格,数据来源于CEPII中的BACI02数据库;前已述及,劳动生产率会影响出口产品质量,进而影响出口产品价格,所以加入劳动生产率(TFP)变量以进行产品价格机制检验,以行业增加值与行业就业总人数之比来表示,数据来源于历年《中国工业统计年鉴》和《中国劳动统计年鉴》;鉴于中国是一个对外贸易大国,出口规模变化会直接影响出口产品价格,利用外资增加将促进行业技术进步,从而影响出口产品价格,所以选取行业出口份额(ex)、外资参与度(FDI)作为解释变量,变量含义同上。

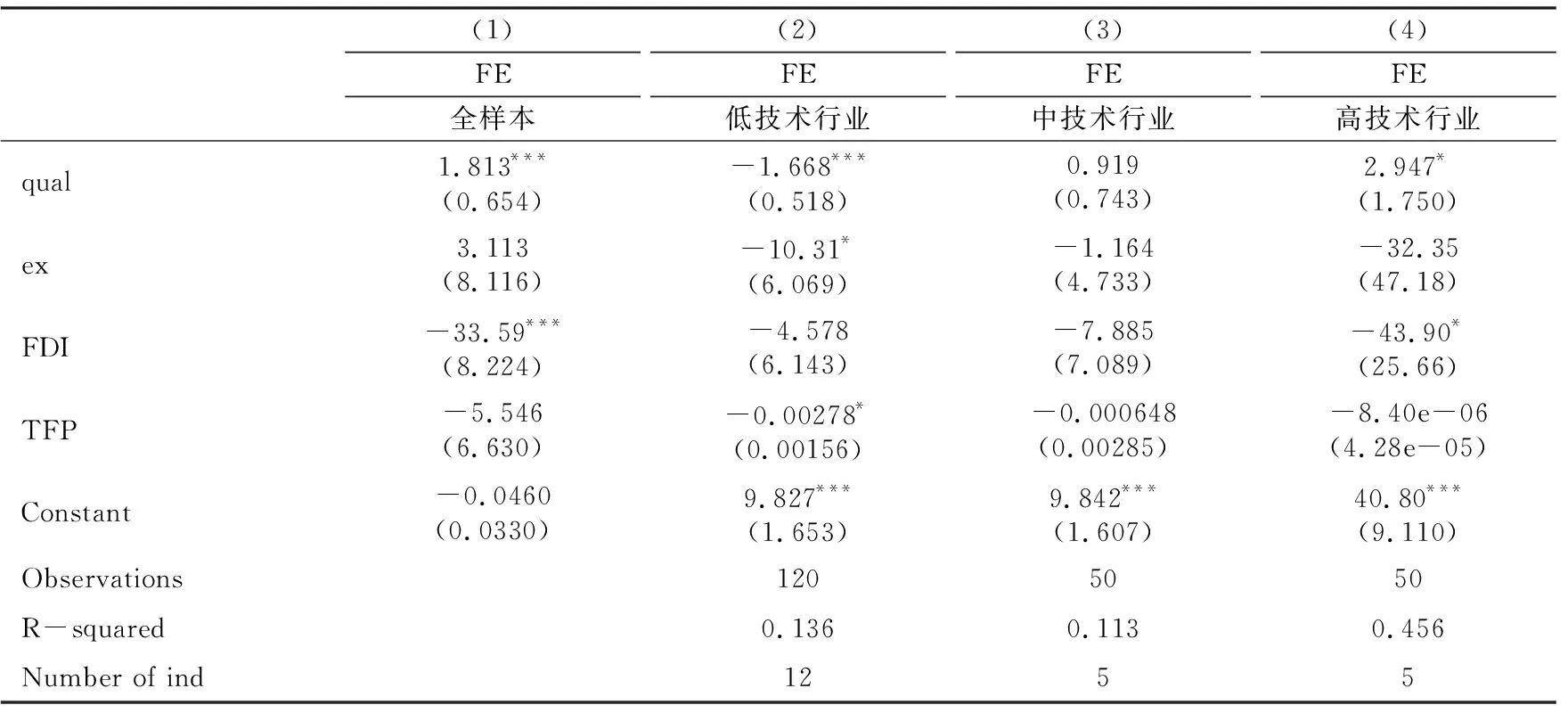

经Hausman检验后,选取固定效应模型对产品价格机制进行估计,回归结果见表4。表4结果显示,出口产品质量对产品价格的影响存在行业异质性。其中,高技术行业出口产品质量的回归系数显著为正,这意味着高技术行业出口产品质量提高将提升产品价格。出现这一现象的原因可能是,高技术行业对技术水平要求比较高,面临的国际竞争不是那么激烈,出口企业具有较大的定价自主权,因此高质量产品就可以获得高的溢价。低技术行业出口产品质量的回归系数在1%的水平上显著为负,说明低技术行业出口产品质量提高反倒降低了出口产品价格。究其原因,这可能与该行业的市场结构、出口规模和劳动生产率有关。低技术行业出口规模变量和劳动生产率变量系数显著为负,说明中国在这些产品生产上是一个大国,在低技术产品所面对的国际市场是一个接近完全竞争的市场,出口规模扩大将拉低产品价格,而随着劳动生产率的提高,生产成本将会下降,也可以通过降价策略来占领国际市场。中技术行业出口产品质量对出口产品价格没有影响,原因可能与贸易方式有关,即在中国这些是传统开展加工贸易且规模较大的行业,在国际上缺乏定价权。研究结论表明,出口产品质量对出口产品价格的影响存在着行业异质性。由此验证了假说1。

表4结果显示,全样本和高技术行业样本外资参与度变量的回归系数在1%的水平上显著为负,低技术行业和中技术行业这一系数并不显著,存在行业异质性。原因可能与行业特征有关,即高技术行业主要集中于电子通信、设备制造等行业,生产技术较为先进,FDI增加将有助于企业降低生产成本,从而降低产品价格。

表4 产品价格机制检验

在出口产品质量上,高技术行业存在正的价格效应,低技术行业存在负的价格效应,即高技术行业出口产品质量提高会提升出口产品价格;而低技术行业出口产品质量提高,反倒会降低出口产品价格。在高技术行业,随着出口产品质量的提高,利润会较大幅度增加,对高技能劳动力的相对需求也会增加,企业可以通过技能溢价机制以及利润分享机制向高技能劳动力提供相对较高的工资,导致高技术行业的工薪差距会进一步扩大。

(二)劳动力供求与技能溢价机制检验

劳动力价格不仅取决于需求,还取决于供给,因此分析工薪差距时还需要考虑高技能劳动力供给对工薪差距的影响。为此,我们在基准模型的基础上加入高技能劳动力供给变量HS,以分析高技能劳动力供给对工薪差距的影响。加入HS2这一变量是为了考察高技能劳动力供给对工薪差距的影响是否存在拐点。为此设定如下计量模型:

(3)

式(3)中,HS是表示高技能劳动力供给的变量,由各行业科技活动人员数与行业总就业人数之比作为衡量指标,数据来源于《中国科技统计年鉴》,其它变量的含义同上。

经Hausman检验后,选取固定效应模型对劳动力供求与技能溢价机制进行估计。从表5可以看出,全样本、中技术行业以及高技术行业的出口产品质量变量系数显著为正,表明全样本和中高技术行业出口产品质量升级对技能溢价提升效果非常显著,即出口产品质量升级将促使中高技术行业增加对高技能劳动力的相对需求,从而扩大工薪差距。重要解释变量高技能劳动力供给变量HS的回归系数均显著为正,其二次项HS2系数均显著为负,表明工薪差距与高技能劳动力供给之间存在倒“U”形的关系,即工薪差距呈现先扩大后缩小的变动趋势,由此验证了假说1和假说2。这可能是因为:在数量相对较少时,高技能劳动力会获得技能溢价,加之高技能劳动力通常具有较高的人力资本专用性、工作效率和保留价值,这使得高技能劳动力可以获得较高的技能溢价工资(刘钧霆 等,2020)。随着高技能劳动力供给的增加,边际产出会下降,工薪差距也会随之下降。

FDI的回归系数均显著为正,表明利用外资增加将通过技能溢价显著扩大工薪差距,但中低技术行业利用外资扩大工薪差距的边际影响明显大于高技术行业。研发投入强度与资本劳动比的回归系数均显著为正,表明研发投入增加和资本劳动比提高将显著扩大工薪差距。

表5 全样本与分行业的技能溢价机制检验回归结果

综上,我们得出如下结论:工薪差距与高技能劳动力供给之间存在倒“U”形的关系,即工薪差距会随着高技能劳动力供给的增加而呈现先扩大后缩小的趋势:从短期来看,高技能劳动力供给增加将推动出口企业改进生产技术,提高生产效率和出口产品质量,增加企业利润,提高高技能劳动力收入,从而扩大工薪差距;长期来看,随着高技能劳动力供给数量的持续增加,从而出现边际报酬递减效应,高技能劳动力的平均工资将会有所下降,工薪差距缩小。

五、结论及建议

本文将21个制造业细分行业划分为低技术行业、中技术行业与高技术行业,运用2007—2016年制造业行业的面板数据,实证检验了行业异质性视角下出口产品质量对工薪差距的影响及其影响机理,得出如下研究结论:第一,从总体来看,出口产品质量提升、研发投入增加、资本劳动比提高以及利用外资增加均扩大了工薪差距,出口份额增加对工薪差距没有影响;第二,出口产品质量对工薪差距的影响具有行业异质性,中高技术行业的出口产品质量提高将扩大工薪差距,低技术行业出口产品质量变化对工薪差距没有影响;第三,分行业来看,低中高技术行业的出口份额对工薪差距没有影响,资本劳动比提高将会扩大工薪差距,高技术行业研发投入增加会扩大工薪差距,中技术行业利用外资增加也会扩大工薪差距;第四,总体来看,出口产品质量提高将提升出口产品价格,但出口产品质量对产品价格的影响存在行业异质性,其中,高技术行业出口产品质量提高将提升产品价格,低技术行业出口产品质量提高将降低出口产品价格,中技术行业出口产品质量对出口产品价格没有影响;第五,工薪差距与高技能劳动力供给之间存在倒“U”形的关系。

针对上述结论,我们提出如下建议:

第一,要增加研发投入,通过完善知识产权保护制度以鼓励科技创新,通过研发补贴和税收减免来降低企业研发成本,进而提高产品质量和国际竞争力,扩大高技术产品出口规模,以实现对外贸易高质量发展。

第二,要增加人力资本投资,增加高技术劳动力供给。一方面,应该加强对低技能劳动力群体的劳动技能培训,提升整体人力资本水平和劳动生产率,从而提高出口产品质量、产品国际竞争力以及工资议价能力,进而缩小工薪差距;另一方面,要通过产学研相结合来培育高端劳动要素市场,实现高端劳动要素培育、出口产品质量升级与工薪差距缩小的长期良性互动。特别是在建设开放的国内国际双循环新发展格局背景下,要增加高技能劳动力供给,以此促进产业链向中高端攀升,避免中国制造业在现有全球价值链体系中陷入嵌入遭低端锁定、攀升被围追堵截等多重困境,推动中国经济高质量发展。