莎士比亚戏剧世俗性与神圣性的对立统一

2021-03-03周涛

周涛

(复旦大学 艺术教育中心, 上海200433)

英格兰都铎王朝晚期与斯图亚特王朝早期的戏剧兴盛与马洛、莎士比亚、本·琼森等戏剧家之崛起不无关系。但是,除了纸面的剧本创作,作为时空艺术的戏剧只有当众表演后才算真正完成了整个创作过程。因此,舞台与观众就成为了戏剧创作中不可或缺的组成部分。正如戏剧史家西蒙·特拉斯勒(Simon Trussler)所言:“专门建造的永久性露天公共剧场是一项巨大的发明创造。若没有它的出现,伊丽莎白戏剧的黄金时代就不会产生。”[1]随着职业戏剧的兴起与公共空间的建立,英格兰的戏剧开始走上专业化的道路。跟随着欧洲文艺复兴与宗教改革的步伐,商业戏剧所带来的世俗性特质正在不断覆盖旧有戏剧的宗教性。但莎士比亚所处的时代正好处于中世纪与近代交汇点,因此,所谓的莎士比亚时代就有中世纪晚期、近代早期和文艺复兴等多种提法,而对于莎剧世俗性与神圣性的界定就有了不同的看法。

对于世俗与神圣的界定,笔者总结大致有以下三种观点。第一种观点认为,由于文艺复兴的影响,戏剧艺术作为传播人文主义思想的媒介开始展现以人为本的世俗生活。戏剧史家道格拉斯·布鲁斯特(Douglas Bruster)认为,莎士比亚时期的戏剧市场充分说明了商业资本主义的发展,比如反映金钱至上的《雅典的泰门》(Timon of Athens),反映市民阶层生活的《快乐的温莎巧妇》(The Merry Wives of Windsor),影射娼妓业买卖的《奥赛罗》(Othello)、《特洛伊罗斯与克瑞西达》(Troilus and Cressida)等。[2]81-117也有学者认为脱离罗马教廷之后的英格兰正在经历一场民族主义的浪潮,莎士比亚等剧作家的历史剧兴起正是由过去对宗教剧的关注转向了体现英格兰爱国主义的新风尚。[3][4]第二种观点以蒂里亚德(E. M. W. Tillyard)为代表,他认为莎士比亚的戏剧作品所体现的依然是中世纪的世界观。[5]3-8[6]作为皇家莎士比亚剧院的艺术总监与戏剧导演理论奠基人之一的彼得·布鲁克(Peter Brook)在其两部著作《空的空间》(The Empty Space)和《敞开的门》(The Open Door)中也明确提出,莎剧从根本上说是宗教性、神圣性的。[7]63[8]93第三种观点则认为莎士比亚的戏剧兼具世俗性与神圣性的特质。其中最直接的证据正是莎士比亚的剧本中散体与诗体的混合运用,而散体与诗体则分别体现了粗俗与神圣的语言。恩内斯特·康托洛维茨(Ernst H.Kantorowicz)通过莎翁历史剧《理查二世》(King Richard the Second)说明英格兰国王都具有自然之体与政治之体两个身体的合体,而自然身体代表会死亡的世俗身体,政治身体则表示不朽的神圣王权。莎士比亚在《理查二世》与《亨利五世》(Henry the Fifth)中对于国王“两个身体”的现象都做了探讨。[9]而凯文·夏普(Kevin Sharpe)认为英格兰都铎王朝晚期和斯图亚特王朝早期的政治文化体现的是一种传统与现代、历史与神话的对立统一关系。[10]47-60

可见,对于莎剧的世俗性与神圣性问题还存在不同的观点。究其原因主要可归结于包罗万象的莎翁作品中既有世俗性的成分,也有神圣性的因素。那么莎翁的戏剧是如何体现两者间对立统一的关系?又是什么原因导致这种情况的出现?本文将从公共空间、观演关系、时空艺术、世界舞台四个方面对上述问题进行回答。

一、商业娱乐与表演仪式的公共空间

借助英格兰新教改革的浪潮,伊丽莎白女王重申了亨利八世时期颁布的《至尊法》(Act of Supremacy, 1534)与爱德华六世时期颁布的《信仰划一法》(Act of Uniformity,1549),确立了女王作为英格兰国家与英格兰国教的最高领袖,①由于女性身份的缘故,把《至尊法》中“英格兰国教会至尊领袖”改为了“英格兰国教会至尊管理者”(Supreme Governor of the Church of England)。并统一了礼拜仪式。而新的统治需要新的风尚,以世俗剧情取代宗教剧情的戏剧样式也开始应运而生。此时的戏剧舞台已开始慢慢减少关于圣子降临或耶稣受难复活的剧情上演,转而开始表演一些反映不列颠传奇、英格兰历史以及其他以意大利城市生活为主的世俗剧目。1545 年,原先由教会行使的监督演员和剧场的职务开始由世俗官员——节庆典礼官(Master of the Revels)负责,并且很快就在王室 公 务 大 臣 领 导 下 负 责 戏 剧 审 查。[11]162因此,为了区别于中世纪以教堂为中心的“神圣”演出场地,一种标志城市新空间的专业剧场开始出现。1576 年,“唯一剧院”(The Theatre),作为第一座永久性露天固定剧场,开院营业,①有学者认为最早的剧场是1567年建立的红狮剧院,但红狮剧院更有可能属于庭院剧场,所以笔者还是以1576年建立的“唯一剧院”为首座永久性露天公共剧场。但很快就受到清教人士的抵制,道德人士认为戏剧是一件糟糕的事情,因为看戏的观众宁愿花两个小时去看戏,也不愿用一个小时去听布道。[12]186

另外,职业剧场总与世俗的娱乐场所有着紧密的联系。在“唯一剧院”诞生前,早期的演出都在酒馆或庭院举行。有了演出的助兴自然就可以多卖出几份酒,所以当时的酒馆老板往往也是最初的编剧或剧团经理人,如菲利普·亨斯洛(Philip Henslowe)、詹姆斯·伯比奇(James Burbage)等皆是如此运作的。在第一座永久性露天剧场出现前,酒馆、客栈等场所已经成为了重要的演出场地。比如1567 年建立的红狮剧院/旅馆、野猪头剧院/旅馆、公牛剧院/旅馆、十字钥匙剧院/旅馆等。这些酒馆不仅经营常规业务,为了招揽生意,戏剧、赌博、卖淫等活动都成为了增长收入的重要手段。演出市场的繁荣也同时带动了酒业、旅游业、赌博业、卖淫业等行业的兴盛,可以说一种娱乐文化产业链的原始业态开始逐渐形成。

与此同时,为了获得更多的收益,有些剧场,如“希望剧院”除了日常的戏剧演出活动外,还会进行逗熊游戏和逗牛游戏。所谓的逗熊和逗牛游戏是用凶猛异常的英格兰大型獒犬对被锁链、皮带拴住的熊或公牛进行轮番撕咬,直到獒犬把熊或公牛打败为止。②根据瑞士人托马斯·普拉特(Thomas Platter)的旅行日记记载,一般会把熊或公牛用铁链或皮带的一头拴住,另一头固定在剧场中央的桩子上,为了防止熊伤到獒犬,会把熊的牙齿弄断。如果熊被打败了,则会换上一头公牛,拴在中间的桩子上继续表演。见Clare Williams, Thamas Platter’s Travels in England,1599(1923),p.169,转引自G.Blakemore Evans ed.,Elizabethan Jacobean Drama:The Theatre in Its Time.New York:New Amsterdam Books,1988,p.169。莎士比亚同时代的剧作家汤马斯·德克(Thomas Dekker)对于逗熊表演的残酷画面有过如此的描述:“最后,一头盲熊被拴在柱子上,取代狗袭击盲熊的是一伙儿有鼻子有脸的基督徒们,那些矿工、马车夫以及水手们在接受差役的暗示后,抽打着汉克斯先生(Monsieur Hunks,盲熊的名字),直到鲜血流满它整个粗糙的肩膀。”[12]178而莎士比亚至少在其六部作品③即:《麦克白》《李尔王》《快乐的温莎巧妇》《特洛伊罗斯与克瑞西达》《理查德三世》(Richard the Third)、《第十二夜》(Twelfth Night)。见Shakespeare’s England: An Account of the Life and Manners of His Age,Vol.II,Oxford:Clarendon Press,1950,pp.428-434。中提到了逗熊表演,可见当时社会对此“杀戮游戏”之着迷。

伦敦商业剧场的普遍出现,同时构筑起了一个个交易空间。[2]5演员与观众不仅构成一种观演关系,还有一种购买服务的契约关系。[2]8宫廷里的廷臣也不会轻易放弃涉足商业戏剧从而赚取金钱的机会,戏剧演出所需的华丽服饰有时来自贵族庇护人的馈赠,而另一个方法则是直接向宫廷里的廷臣租借。所以,在宫廷里的戏剧演出,廷臣既作为顾客观众,同时也通过戏服的出租让演员成为自己的顾客。[10]420集诗人、剧作家、演员于一身的莎士比亚,还是剧场的股权持有人之一,他拥有环球剧院(The Globe)和黑衣修士剧院(Blackfriars)的股份,自然也成为一位名副其实的娱乐产业职业经理人。因此,以娱乐消费为目的的剧场成为不同于教堂的一种新式的世俗化公共空间。所以,英国社会史家阿萨·布里格斯(Asa Briggs)总结道:“新的舞台艺术把三教九流的人物汇聚在一起,体现了社会的一体化。伊丽莎白时代的戏剧和中世纪奇迹剧以及道德剧之间存在着联系,但却有一个很大的区别:都铎时代的戏剧在本质上是世俗的。”[11]162

尽管商业剧场的出现标志戏剧开始逐渐脱离中世纪的宗教属性,但戏剧与宗教的关系并未彻底斩断:一方面源自戏剧演出与宗教仪式的紧密关系;另一方面宗教改革后的英格兰领袖集政权、教权于一体,使得君主的统治可以充分利用戏剧的媒介作用。这也是都铎历史学在兴起的同时,依然把英格兰民族神话包含在内的原因所在。因为当伊丽莎白通过合法的程序获得君主王位时,依然需要民族身份认同等正当手段来维系其统治,尤其对于这一位被逐出罗马教会且一直深受“独身”与“无嗣”困扰的“童贞女王”来说,政治鼓吹手的作用还是不可或缺的。由于同罗马教廷的决裂在客观上为英格兰的民族国家形成铺平了道路,所以兴起的道德剧与历史剧开始慢慢取代原先反映罗马天主教思想的礼拜剧与神秘剧。但对亨利七世、伊丽莎白等国君的赞许不仅仅是对世俗君王的歌颂,也是对地上之神的赞美,因为此时英格兰的国王不仅是国家的最高领袖,也是宗教的最高领袖。

可见,宗教改革并没有让英格兰与基督教断绝,而是将王权、教权整合在同一位领袖手中。因此,对于国君的称颂就带有了鲜明的神圣性特质,而对于伊丽莎白的赞颂自然也体现在斯宾塞的《仙后》和莎士比亚的《仲夏夜之梦》等其他体现“女王崇拜”的艺术作品中。

而对古希腊、古罗马文化的复兴同样也反映在莎士比亚时期的剧场建筑中。英语“Theatre”的词根就源自希腊文和拉丁语,意为剧场。所以取名为“唯一剧院”的演出场所很快就遭到了神职人员的攻击,理由是剧场的命名带有罗马异教的色彩。[12]183宗教人士对于戏剧的否定除了禁欲主义思想的缘由,另外戏剧本身自带的宗教特质才是宗教人士最为忌惮的因素。

早在古希腊戏剧、古印度梵剧以及古埃及的祭祀典礼中,戏剧就与原始神灵崇拜、原始巫术文化有着密不可分的关系。因此,戏剧源于原始宗教仪式的说法至今依然是比较主流的观点。尽管还有诸如赫伊津哈(Johan Huizinga)的游戏说,亚里士多德的模仿说等不同理论,但从古希腊祭祀仪式中的酒神复活到后来表现耶稣复活的礼拜剧、神秘剧、奇迹剧来看,欧洲戏剧在历经以奥林匹斯众神为核心的古希腊悲剧后,也在中世纪因基督教的诞生而迎来了重生,但情况更为复杂。基督教禁欲主义的思潮与反映世俗欲望的民间戏剧相抵触,而戏剧自身的异教起源则被基督教以异端为由排斥在外,所以起初教会是抵制戏剧的,这在很大程度上造成了戏剧的衰亡。吊诡的是,又恰恰因为戏剧起源于宗教,让教会意识到戏剧同样可以有助于传播宣扬本教的文化。所以,继酒神狄奥尼索斯的“复活”后,戏剧以“基督复活”的样式再次登上舞台。另外,由于传教的需要,故事叙事成为推广基督教义的重要途径。从这一点上看,宗教剧的发展也为后来职业编剧的出现夯实了基础。

戏剧的宗教仪式光环与人文主义的世俗特质也同样将舞台空间延伸到了宫廷内外的政治空间。为了彰显君主是国家、秩序与政府的基石,设计师伊尼戈·琼斯(Inigo Jones)学习意大利文艺复兴时期的舞台建筑风格,第一次把拱形台口引入了英格兰,而古代罗马的拱门与拱道间的那块上大下小的梯形石头被称为拱顶石(keystone),这是用来顶住拱门与拱道间所承受的压力,一旦没有了拱顶石,那么整个拱圈就会坍塌。因此,君王往往被比作拱圈上的拱顶石,宫廷也就成为了展现顺从与秩序的政治秀场。[10]90-91因此,集国家与宗教领袖为一体的英格兰君王,其一言一行都会转化为具有象征意义的政治语汇。同样,宫廷外的街道、庄园等公共场所也因君王的莅临而成为被赋予了意义的仪式空间。如加冕前女王的巡游空间,詹姆士一世继位时通过的凯旋门,当然也包括处决苏格兰女王玛丽·斯图亚特(Mary Stuart)的刑场。

二、共享舞台的观演关系

与现在讲究文明观剧的体验不同,莎士比亚时期的剧场是一个喧闹和混乱的场所。即使在演出中,观众的视线也不会离开他们手中的骰子、扑克,有时甚至会爬上舞台谩骂、吐唾沫、大口吃苹果、敲坚果和调戏女性。[13]27那时的剧场内充斥着性、暴力、偷窃等各式犯罪,就连剧场的包厢也往往被用来卖淫。因此,剧院所在的地方是被称为罪恶天堂的南华克区(Southwark),它在伦敦的郊区,处于管控的真空地带。那里坐落着玫瑰剧院、天鹅剧院、环球剧院以及希望剧院,而这些剧场与酒馆、客栈、赌场、妓院都有着根深蒂固的联系。比如玫瑰剧院和希望剧院的经理人亨斯洛和他的女婿,当时最负盛名的演员爱德华·阿莱恩,以及天鹅剧院经理人弗朗西斯·兰利等也都是妓院的老板。[13]48

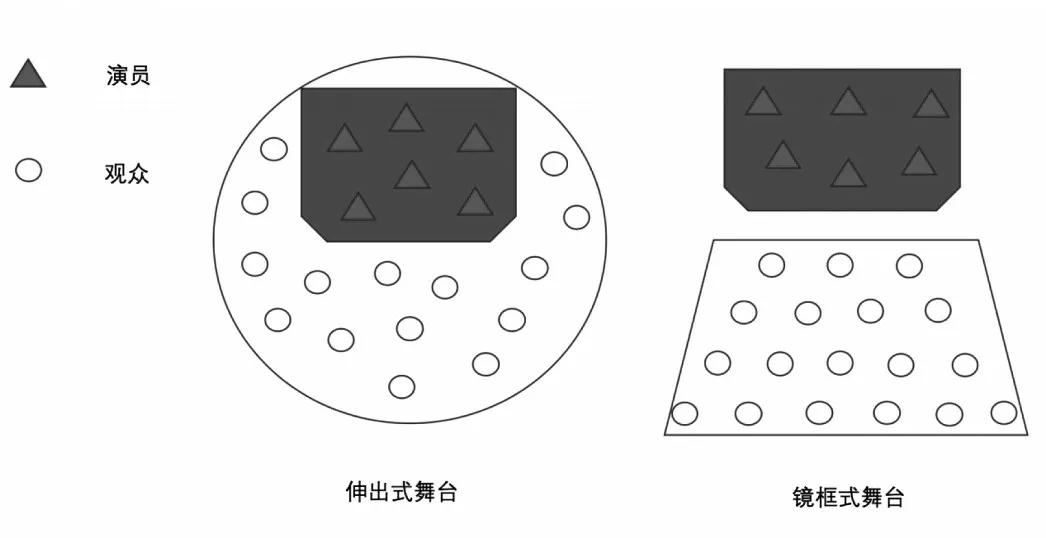

与我们今日普遍流行的镜框式舞台不同,莎士比亚时期的主要露天公共剧场是和古希腊、古罗马时期一样的伸出式舞台。(见图1)①早在罗马统治时期,戏剧演出就遍布整个不列颠。尽管当时的演出形式还无法考证,但考古发现的面具等物质痕迹表明,从约克郡到肯特郡,从南威尔士的卡里恩一直到埃塞克斯郡,都留下了戏剧演出的足迹,这些演出的物质痕迹或许是那些巡回剧团演员留下的。但罗马统治时期,不列颠就拥有了专业的戏剧剧场。罗马风格的大剧院可以追溯到公元1世纪,在今天的英国先后有六座城市发现了罗马风格剧院的遗迹,其中包括坎特伯雷、科尔切斯特、圣阿尔班斯等。见Simon Trussler, The Cambridge Illustrated History of British Theatre,Cambridge:Cambridge University Press,p.2。从天鹅剧院的素描图(见图2)和玫瑰剧院遗址的考古挖掘中可发现,当时的剧场呈三面环形结构的座位布局,直到意大利透视布景的引入才使得英格兰从非幻觉的伸出式舞台向透视幻觉的镜框式舞台转变。

图1 圣阿尔班斯罗马剧场①图1选自Bridgeman艺术图书馆:www.bridgemaneducation.com,No.LLM2804612。

图2 天鹅剧院内部展示图②图2 由约翰内斯·德·维特(Johannes de Witt,1566-1622)于1596 年所作,后由阿诺德·布谢尔(Arend van Buchell)临摹并存世,选自Bridgeman艺术图书馆:www.bridgemaneducation.com,No.GIA4790512。

相比伊丽莎白时期的伸出式舞台,镜框式舞台将演员与观众隔离开来,即舞台与观众席之间有明显的分割界限。而伸出式舞台的演员与观众间的距离就非常接近,且舞台被观众三面包围,所以对于观众而言,伸出式舞台要比镜框式舞台更加具有互动性和开放性。由于破除了镜框式舞台“第四堵墙”③所谓“第四堵墙”,是指在镜框舞台上,一般写实的室内景只有三面墙,沿台口的一面不存在的墙,被视为“第四堵墙”。它的作用是试图将演员与观众隔开,使演员忘记观众的存在,而只在想象中承认“第四堵墙”的存在。的隔离,伸出式舞台的演员与观众就会同时分享整个空间,演员的台词诉说对象不仅是他的对手角色,还包括演员所扮演角色的内心世界和观众,因此观众也成了表演的一部分。莎士比亚时期的观演关系和古希腊悲剧、中世纪礼拜剧时的非常相似,因为都注重观众对于戏剧(仪式)的参与性。(见图3)

图3

早期的庭院剧场就是一个三面看台的环绕式结构,且许多空间是不设置座位的,这一点继承了中世纪强调参与互动的宗教剧观演模式。在露天剧场,台上的演员可以时时关注台下观众的反应,而台下的观众也能观察到周遭人群在观演过程中的一举一动,这和现在的剧场因为舞台灯光的缘故让舞台与观众相分离的设置是截然不同的。莎士比亚时期的演员除了与台上的角色进行剧情对白,还要直接与台下的观众进行交流,这种近似布道的表达方式十分近似于荷马史诗的表演风格,因为其带有强烈的仪式化特质。通过观众直接参与演出,使得演出构建出了一种宗教体验般的神圣氛围。在《戏剧的节日特征》一文中,迦达默尔认为正是戏剧的节日特征构成了戏剧的本质。戏剧的节日特征就是演员与观众的直接交往。[14]由于原始戏剧与宗教的紧密联系,伽达默尔认为那时的戏剧就属于“崇高的宗教风格时期”,因此演员与观众的作用同样重要,因为祭祀和参与祭祀的信徒都是宗教仪式不可或缺的一部分,而文艺复兴镜框式舞台的出现,则标志一种新的观演关系开始出现,演员与观众开始疏远。所以笔者认为,莎士比亚时期的观演关系正好处于伸出式舞台向镜框式舞台的转变期,因此其世俗与神圣性的关系也处于一种相对混沌的状态。因为当时除了伸出式舞台,一些诸如宫廷在内的室内剧场,也开始采用镜框式舞台的意大利透视布景。

当今流行的沉浸式戏剧(Immersive Drama),早在四百年前的莎士比亚舞台就已经盛行,今日的戏剧时尚只是复古主义的一种表现形式罢了。尽管沉浸式的戏剧样式中凝结着宗教剧的仪式性特质,但莎士比亚时期的观演关系依然充斥着混乱与骚动。对于这样的一种观演关系的混合,彼得·布鲁克说道:“我们的目的不是新式的弥撒,而是一种伊丽莎白时代式的新关系,即把私人和公众、熟人和芸芸众生、秘密和公开、通俗和奇妙连接起来。为此,我们既需要舞台上有一批人,也需要一群看戏的观众——而挤满人的舞台上每个人则把他们最亲切的真话奉献给簇集在台下的观众中的每一个人,从而达到和他们分享共同的体验。”①见彼得·布鲁克为耶日·格洛托夫斯基著的《迈向质朴戏剧》所作的序,中国戏剧出版社,1984 年,第3-4页。彼得·布鲁克与耶日·格洛托夫斯基两位导演都强调戏剧演出中观众与演员之间的互动关系,观演关系是他们两位的导演基石。在希腊语中,theatron 一词所指的是所有的观众,这之后才变成演出空间,指剧场。见Karl Mantzius,Louise von Cossel translated, History of Theatrical Art: In Ancient and Modern Times,Vol.I,Gloucester,Mass.:Peter Smith,1970,p.117。

三、有形体现无形,有限展现无限的时空艺术

彼得·布鲁克认为,戏剧艺术体现的是一种时空的压缩。[8]10区别于现实生活中的真实,舞台时空所塑造的是一种精神层面的真实。因此,赫伊津哈从游戏的视角来看待戏剧,即戏剧和游戏一样都与日常生活存在一种空间间隔,因为游戏与戏剧都需要划出一个封闭空间,此空间可以是现实存在的,也可以是想象的,而划出神圣空间是每个宗教活动的必备特征。赫伊津哈认为,戏剧一词的概念本身就与仪式相关。仪式的定义为:“表演某事某物”、行为、行动。而所演出的或行动的内容就是戏剧(drama)。[15]16法国戏剧家安托南·阿尔托(Antonin Artaud)认为,只有在戏剧中我们才能从日常生活公认的形式中解放出来。这使得戏剧成为一块神圣的场所,在那里有可能找到更多的现实。[7]56

从古希腊起,剧场和神庙间的关系就非常紧密。与世俗百姓的民间娱乐不同,早期的戏剧通过娱神来祈求神明的庇护与祝福。因此,早期的戏剧演出是在山上开凿一个场地让观众就座,这样的演出更接近于一种祭祀典礼和仪式,它是奉献给奥林匹斯山上的神明的。而古希腊狄奥尼索斯的崇拜活动与中世纪敬仰上帝的仪式之间并没有本质的区别,都通过舞蹈、挽歌、吟诵等戏剧形式表达基于宗教的情感体验。中世纪的戏剧以耶稣的降临与复活为核,希腊原始戏剧以酒神的献祭与重生为纲。之所以经历宗教改革的都铎王朝会迎来戏剧艺术创作的黄金期,很大一个原因在于英格兰的宗教改革并不是否认宗教,而是对旧教的排斥与新教的认同。中世纪宗教激情所催生的情感宣泄与情绪爆发同酒神精神的迷醉与狂热有着相通的情感体验。对于上文提到的逗熊与逗牛游戏,英格兰历史学家伊恩·莫蒂默(Ian Mortimer)则暗示,这一切都源自植根于都铎王朝百姓心里的那种与鲜血和食物相关联的宗教情结。因为动物的血表示上帝的仁慈,他为人间提供了可以食用的食物。[16]

而神圣与世俗本是相互对立的,好比虚拟与现实。但在中世纪,许多圣徒的骨骸、念珠,以及其穿过的衣服、触摸过的物品都会成为所谓的“显圣物”,即普通的物品被赋予了神圣的寓意。因此,所谓神圣的不可见性往往需要一种可见、可感知的实体来加以显现或象征。正如宗教改革期间,天主教与新教关于“变体论”(Transubstantiation)的不休争执,即天主教认为弥撒仪式中饼和酒的质体会变为耶稣的血和肉(新教则否认这一变体论观点,认为吃圣饼、喝酒只是对于耶稣的一种纪念活动),而此时,实物的或者说世俗的饼和酒通过弥撒仪式被赋予神圣性的特质,表现了世俗与神圣间的一种相互转化过程。这样一种具有表演性的行动通过角色扮演从而给道具和演员自身乃至整个舞台时空进行了重新定义。从这一点看,神圣性与世俗性在表演艺术的领域中是可以融会贯通、相互转化的,而这种转化模式正体现了戏剧假定性美学的本质,即所谓的以假作真。

戏剧家彼得·布鲁克在肯定莎士比亚戏剧的宗教性本质后,同样用粗俗性的特征来反衬莎剧的神圣性特质。这也是为何在莎剧中总会出现“崇高”与“鄙俗”间的极大反差,如悲剧作品《李尔王》中弄臣一角就经常在一些“不合时宜”的场合对李尔进行冷嘲热讽。这样一种既不符合“规定情境”,又缺乏教养的人物曾一度受到学者的批评,认为流行于古罗马时期的滑稽戏——“咪咪”(mime)式的“糟粕”在弄臣身上得以展现。[17]但潘西·辛普森(Percy Simpson)认为,这恰恰是莎士比亚对于传统粗俗文化的一种创造性变形,因为莎士比亚解决了一个在文学上很难解决的问题,他通过艺术手段把最粗俗的东西混合在严肃的悲剧之中。这也就构成了彼得·布鲁克定义的莎士比亚戏剧最与众不同的地方,正是在于其结构上的粗糙。[7]95

莎剧场次繁多,且场与场之间很多时候并无转场间隔,舞台时空的切换往往直接借助演员自身的念白和上下场来解决,而不是我们今天意义上的暗场换景(莎士比亚时期的露天剧场只能白天上演剧目,所有转场换景都暴露在观众面前),因此演员可以自由切换表演视点,根据剧本需要随时将表演对象切换到对手、观众和演员自身当中,并通过演员的舞台行动自由地进出于角色的外部世界与内心世界。如此无间隔的时空切换正是莎剧结构粗俗的真实写照,而看似粗俗的结构却因莎剧台词特有的转韵、转调的特色,使人物依靠台词散体与诗体的语言风格变换,呈现出世俗与神圣、粗俗与崇高、低贱与高贵的对立统一。

笔者认为,莎剧的神圣性正是依靠一种强烈的反差对比来得以展现,而都铎时期世俗性的发展与中世纪的宗教观为戏剧艺术构筑了一个极具复合性的世界舞台。莎士比亚传作家彼得·阿克罗伊德(Peter Ackroyd)在其著作《伦敦传》中就把伦敦比作一个戏剧舞台,除了剧院的演出,乞丐与罪犯,商业街与刑场也都带有浓郁的表演气质。所以他认为,伦敦的神秘在于“苦难与模仿、贫困与戏剧彼此相通,以至于难分难解”。[18]这一切又都在宗教矛盾的冲突下呈现出炽热与浓烈的宗教激情。正如蒂里亚德所言,都铎时期特有的悲观主义与乐观主义同时呈现的世界图景正是基于原罪与救赎的两极精神。[5]21

由于戏剧的假定性美学特质,尤其是莎士比亚时期的舞台往往不像现实主义的写实布景那样把舞台堆得很满,而是充分利用舞台的空性特质使转场和舞台切换更加自如。此外,因为莎剧及其丰富的语言系统,其所创造的舞台时空往往需要借助观众的想象来填满整个舞台,正如《亨利五世》中致辞人所说的:

难道这斗鸡场似的小舞台/容纳得下法国的广袤疆土?/我们竟能将威震阿金库尔的/盔甲兵将囿于这木头圈内?/见谅吧!既然加一个圆圈,/可造一百万,那就让我们/凭借你们想象力的驰骋,/于无形之中招来万马千军。/想象此时围在高墙之内的/是两大王国,疆界相峙立,/被险要狭窄的洋流隔离。/以你们的神思补我们之拙,/化一人为千,想象力奔腾。/我们一提到马,你们就见/万马奋蹄齐奔,/扬起尘埃滚滚,/在你们遐想之中,国王穿越时空……①见《亨利五世》开场诗。引自辜正坤主编《莎士比亚全集·英汉双语本》,外语教学与研究出版社,2015年版,本文关于莎士比亚剧本的引用与注释翻译皆出自此版本。

在空的舞台,观众依靠想象来构建时空,而演员也依靠自身的想象与观众意想中的世界达到一种约定俗成的观演互动。彼得·布鲁克把“神圣的戏剧”[7]42定义为使无形成为有形的戏剧。因为有形的舞台是一个使无形能显现出来的场所。戏剧与宗教仪式的关系恰恰反映在戏剧本身正是一种使无形之物具体化了的宗教仪式。而仪式的真正目的就在于显现,阿尔托从感觉体验的角度阐明,舞台本身是一个有形的、具体的场所,舞台中所呈现的是那些可被感知的无形的特质。另外,戏剧不是文学,它需要从空间仪式的行动中彰显出来。本质属于形而上学的范畴,它不是语言。[19]同样,赫伊津哈也认为:“宗教表演中,某种看不见、摸不着的东西有了美丽、实在、圣洁的外观。”[15]15而这一切都是源于戏剧可视听的舞台行动与语言所创造的对无形性特质的感觉体验。

除了有形体现无形的特质,世俗与神圣之间还体现为有限创造无限的关系。剧场的有限性是世俗空间的客观存在,而舞台空间的无限性又成为了神圣空间的主观想象。同样,演员自身的舞台行动体现了可被观众视听感知的世俗性特质,而观众的无限想象结合演员有限的声音和肢体语言又创造出了舞台时空的神圣性特征。所以,剧场的有限性创造舞台时空的无限性特质同样表达了世俗与神圣之间的关系。

四、世界舞台的环球视点

随着文化娱乐业的蓬勃发展,戏剧的世俗化也同样推进着伦敦的城市化进程。从都铎王朝晚期开始,出现了一种反映市民生活的戏剧样式——城市喜剧(City Comedy),这一类型的戏剧在詹姆士一世时期达到了创作高峰。城市喜剧的一个主要倾向是对过去传统价值被金钱至上的个人利益所取代的现象提出了质询。莎剧《雅典的泰门》中的部分段落,已被证实为城市喜剧主要推进者之一的托马斯·米德尔顿(Thomas Middleton)所作。该剧的结尾,主人公泰门的台词后来也被卡尔·马克思在《资本论》中加以引用,而像《科里奥兰纳斯》《亨利四世》《快乐的温莎巧妇》等作品也从侧面反映了中世纪骑士精神的衰微与市民社会的崛起。

海伦·海科特(Helen Hackett)把伦敦最负盛名的街道吉卜赛街及其支路所组成的整个商业区比作戏剧空间,商店、旅馆、拥挤的人群、交易商的吆喝等构成了极具活力的市井生态。在海伦看来,整个喧闹的伦敦城就可以比作一个舞台。因为在伦敦这样一座充满庆典和演出的城市,不仅各种风俗节庆与女王巡游吸引着众人目光,而且泰伯恩的刑场也同样聚集着大量围观的市民。即使许多剧院都建立在南华克区那样的城市边缘,但仍然不可分割地依赖并与城市连接在一起。[20]可见,不同于中世纪的社会生活,一种城市精神被召唤出来,而剧场这一文化新空间的诞生正是现代都市生活的一个重要标志。

从玫瑰剧院遗址出土的众多物品,包括从廉价的牡蛎壳到精细的果叉,考古学家得以证明英格兰公共剧院与欧洲其他国家的有区别。曾任大英博物馆馆长的尼尔·麦克格雷格(Neil MacGregor)认为:“在欧洲大陆,剧院主要面向宫廷,而在伦敦,廷臣和平民会到同一座剧场看戏。不管他们使用的是肮脏的手指,还是精美的餐具,观看的都是同一出戏。”[21]当然,大多数的英格兰贵族和有身份的绅士会选择去更加高端的私人剧场看演出,但所谓城市就是一种反映聚落生活的空间,以货币支付的方式各取所需。在伦敦,公民(不包括乞丐、流浪者)生活的雏形借助文艺复兴的浪潮逐渐呈现,雅典城邦的民主意识同戏剧一起获得了再生的契机。

伊丽莎白时期的伦敦已成为整个英格兰的中心,20 万人口为娱乐产业的蓬勃兴起打好了坚实的需求基础。正像古典时期的雅典和罗马那样,伦敦作为世界之城,无处不彰显着戏剧就是舞台的特征。世界的伦敦,本身就是一座舞台,她是戏剧之城,也是世界之城。环球剧院的诞生标志着世界之城伦敦开始放眼全球,也预示着英格兰正式崛起于西方,并聚焦未来。而环球剧院自开张时,就挂出了一则格言:“整个世界扮演角色。”。[22]像《皆大欢喜》(As You Like It)等作品也有如出一辙的台词体现。

文艺复兴时期的宇宙观是无限和开放的,所以从封闭的中世纪到无限的新世界也是地理大发现后的一种空间开拓体验。在相对静止封闭的剧场空间中,一个无限开放的舞台时空应运而生。在这里,世俗与神圣、行动与静止、科学与宗教、内心与外在都同时汇聚到了此时此刻。就像诗人艾略特所说的,“过去因现在而改变正如现在为过去所指引”。[23]

受地理位置所限,英格兰人去欧洲大陆旅游的并不多,但因自身与欧洲大陆间的历史渊源,以及对新世界的向往,英格兰人同样受到大航海时代探索激情的感召。作为继麦哲伦之后的第二位环游全球的探险家和击败西班牙无敌舰队的头号功臣,德雷克船长获得了女王的最高褒奖。①确切地说,第一个完成环球航行的是麦哲伦舰队,麦哲伦本人因卷入一场与菲律宾的土著发生的纠纷而被当地土著杀死,没有完成整个环球航行,而德雷克却是第一个自始至终指挥环球航行的船长。随着新航路的开辟,航海地图册与地球仪的运用成为伊丽莎白时期的重要标志。1570 年,第一本现代意义的地图册出版,书名是《寰宇之剧场》(The Theatre of the Lands of the World),与1599 年新建的环球剧院的名称如出一辙,而在莎翁的众多作品中也能一窥全球意识的端倪。

赫伊津哈认为,把世界比喻成舞台并不是哪个剧作家的新发明,而是新柏拉图主义“万物皆空”在中世纪时期的一种回响。[15]6在笔者看来,这正是舞台空间自由的充分体现。同样,作为历史上第一个现代人,也是文艺复兴三杰之一的彼特拉克从古罗马的废墟中挖掘新时代的文明。越过中世纪的当下,从过去的古代发现明日的轨迹。这是文艺复兴时期才拥有的一种关于时间的历史意识。而当世界地理与历史时间整合于舞台时空时,用戏剧展示世界的新方式被莎翁的灵感重新激发。处于中世纪晚期与近代早期的莎士比亚,站在文艺复兴、宗教改革、新航路开辟、民族国家形成的历史交汇点上,呈现出一幅人文主义新时代的号角刚刚吹响,而旧有的神圣性习俗依然在惯性中盛行的“双生世界”图谱。如马克斯·韦伯(Max Weber)在《新教伦理与资本主义精神》中指出的那样,一种相生相伴、彼此渗透的对立统一将神圣与世俗结合在了一起。

五、结语

要对莎剧的世俗性与神圣性进行区分,我们不得不把问题放入历史的背景中来考量。如果说英格兰都铎时期的戏剧脱胎于中世纪的宗教剧,那么对于生活在近代早期的莎士比亚来说,其戏剧也开始反映世俗的现实生活。但若把莎士比亚时期作为中世纪的延续,那么处于中世纪晚期的莎士比亚的作品依然具有中世纪的世界观。经常被学者引用的、倡导人性世俗解放的《哈姆雷特》(Hamlet)的台词,同样也被蒂里亚德用来阐述神圣的观点。在蒂里亚德看来,尽管莎士比亚借用哈姆莱特之口充分赞扬了人性:“人这玩意儿真是不得了!高贵的理智!无穷的能力!体态端庄!举止出色!行动有如天使!颖悟宛若天神!世界的娇花!万类的灵长!”(《哈姆莱特》,第二幕,第二场)但其赞美人性的手法依旧是有关中世纪“存在之链”(The Chain of Being)的等级比喻,即植物、动物、人类、天使、星辰等一切宇宙万物分别对应各自的等级位次,彼此不能逾越。[5]3-4

可见,莎剧同时具有神圣性与世俗性,莎剧既未因其身处近现代的开端而与中世纪彻底斩断关联,也没有因其依然身处中世纪末期而忽视与新时代的接轨。在中世纪与近现代的交汇点上,戏剧艺术因其自身综合性、表演性的艺术特质成为此时期最具代表性的艺术门类。戏剧艺术在时间上承载了过去、现在与未来,使得中世纪与古代、近代之间形成了一种既延续又断裂的历史意识风貌。正是中世纪与近现代重叠的时间部分孕育出文艺复兴的时间序列,而文艺复兴的时间线又回溯到更为遥远的古典时期。在空间上,戏剧艺术利用舞台的有限性创造出了空间上的无限性。而在演员的舞台行动中,又通过可见性的扮演模仿让观众体验到了神圣的不可见性。此外,莎剧通过其结构上的粗俗来衬托神圣性的显现,使得神圣与世俗间呈现一种相生相伴,对立统一的关系。

随着电影、电视等多媒体艺术的发展,艺术的世俗性越来越明显地从宗教神圣性中分离出来,纯娱乐消费的观念开始甚嚣尘上。而当现代人不断受制于新媒体的束缚时,被电子产品精神奴役似乎又再度复归到了“宗教”控制的情境中来。世俗与神圣间的关系随着时代的发展也不断发生着变化,但在艺术领域中,这组关系就如同双生花一样牢固。艺术创作不等价于生活经历,它是对生活的一种偏移,因为这样一种偏移,它为想象提供了升腾的空间,而在想象的世界里所孕育的正是不同于现实世界的精神升华。