内镜下钛夹联合注射肾上腺素治疗消化性溃疡出血的临床效果

2021-03-03侯静琳

侯静琳

上消化道出血主要是指食管、胃、十二指肠及空肠上段位置发生出血,是消化内科中较为常见的急症之一,病因较为复杂多样,而且出血量不等,致死率较高[1]。消化性溃疡出血是临床上较为常见的上消化道出血,也是消化性溃疡中最常见的并发症之一,需要进行快速的止血治疗。常见的抑制胃酸分泌的药物和止血药物的联合使用虽然可以快速控制出血量,缓解患者出血症状,但是再次出血率较高,如若出血部位是发生在动脉,其危险系数较高,会危及患者的生命安全。现如今,内镜治疗已经广泛应用于治疗消化性溃疡出血,可以清晰地暴露出出血位置,将药物直接作用于出血病灶部位,具有快速止血、重复性好等优点[2],内镜下注射浓度为1∶10 000的肾上腺素可以有效增加病灶周围组织压力,压迫血管,促进局部组织收缩,可以堵塞破碎的小血管,从而有效治疗消化性溃疡出血,成为消化性溃疡患者首选的治疗方案。但是对于部分消化性溃疡出血患者,普通的内镜下治疗并不能起到预想的止血效果。本文选取2017年6月-2020年6月本院治疗的76例消化性溃疡出血患者为研究对象,探究内镜下钛夹与肾上腺素的联合使用治疗消化性溃疡出血的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年6月-2020年6月本院治疗的76例消化性溃疡出血患者。纳入标准:经过胃镜检查后,均确诊为消化性溃疡出血;无沟通障碍及表达障碍。排除标准:伴有严重的肿瘤疾病或全身免疫性疾病;依从性较差。将患者随机分为对照组38例和研究组38例。对照组男24例,女14例;平均年龄(50.34±4.63)岁;平均病程(4.56±0.97)年;1例吻合口溃疡,23例胃溃疡,14例十二指肠溃疡;溃疡Forrest分级:5例Ⅰa级,16例Ⅰb级,8例Ⅱa级,9例Ⅱb级。研究组男23例,女15例;平均年龄(51.09±3.99)岁;平均病程(4.36±1.12)年;1例吻合口溃疡,27例胃溃疡,10例十二指肠溃疡;溃疡Forrest分级:4例Ⅰa级,18例Ⅰb级,7例Ⅱa级,9例Ⅱb级。两组一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),有可比性。本次研究经过医学伦理学委员会批准,且患者自愿签署知情同意书。

1.2 方法

两组患者入院后首先给予综合治疗,包括止血药物进行止血治疗,嘱咐患者在进行内镜治疗前禁食12 h,并静脉滴注补液,用以纠正患者出现的低血容量。同时通过静脉滴注奥美拉唑钠(生产厂家:阿斯利康制药有限公司;批准文号:国药准字H20033394,规格:40 mg)来抑制胃酸的分泌[3],2次/d,40 mg/次。经过一系列术前的综合治疗后,两组分别进行相应的内镜手术治疗。

1.2.1 对照组 注射肾上腺素(生产厂家:哈药集团三精制药有限公司,批准文号:国药准字H23023237,规格:1 ml∶1 mg)治疗。首先用生理盐水对出血病灶部位进行局部清理,使出血点充分暴露出来。通过使用生理盐水按照1∶10 000的比例对肾上腺素进行稀释,用专用一次性内镜用注射针(VDK-IN-23-230-2304-A)分4或5点注射到出血点周围的黏膜组织,每点1.5~2 ml。撤去注射针后,用生理盐水冲洗后见病灶周围组织出现肿胀、发白且5 min内没有出血,即为注射成功。在术后,患者仍需要禁食12 h,并检测患者24 h内的生命体征是否正常,如若出现吐血、便血等不良情况,需要经过胃镜检查是否为再次出血,必要时需要再次进行内镜治疗。

1.2.2 研究组 使用内镜下钛夹联合肾上腺素进行治疗。首先用生理盐水对出血病灶部位进行局部清理,使出血点充分暴露出来。在病灶周围的黏膜组织释放1~5枚可旋转重复开闭软组织夹(ROCC-D-26-195),再使用生理盐水按照 1∶10 000的比例对肾上腺素进行稀释,用一次性内镜用注射针(VDK-IN-23-230-2304-A)分4或5点注射到出血点周围的黏膜组织,每点1.5~2 ml。撤去注射针后,用生理盐水冲洗后见病灶周围组织出现肿胀、发白且5 min内没有出血,即为注射成功。在术后,患者仍需要禁食12 h,并检测患者24 h内的生命体征是否正常,如若出现吐血、便血等不良情况,需要经过胃镜检查是否为再次出血,必要时需要再次进行内镜治疗。

1.3 观察指标及评价标准

1.3.1 止血效果 两组在经过相应的内镜治疗后,对其止血效果进行分级,分为显效、有效、无效。显效:在经过内镜治疗后,患者便隐血转阴,呕血症状消失,在术后1 d后,胃引流出血症状消失,出血症状得到显著缓解;有效:在经过内镜治疗后,患者便隐血转阴或呈现弱阳性,呕血症状有所缓解,在术后1 d后,胃引流出血症状明显改善或消失,出血症状得到有效缓解;无效:在经过内镜治疗后,患者便血呕血等出血症状没有缓解,在术后3 d后,仍出现胃引流出血症状。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.3.2 临床症状消失时间 两组在经过相应的内镜治疗后,对其临床症状消失时间进行比较,主要包括胃引流出血消失时间、呕血消失时间、便隐血转阴性时间。

1.3.3 再次出血率及不良反应 两组在经过相应的内镜治疗后,对患者进行为期7 d的术后监测,观察患者是否出现再次出血(经过治疗患者的呕血、黑便等症状消失,但后续再次出现呕血、黑便等出血症状即为再次出血)及不良反应。

1.4 统计学处理

2 结果

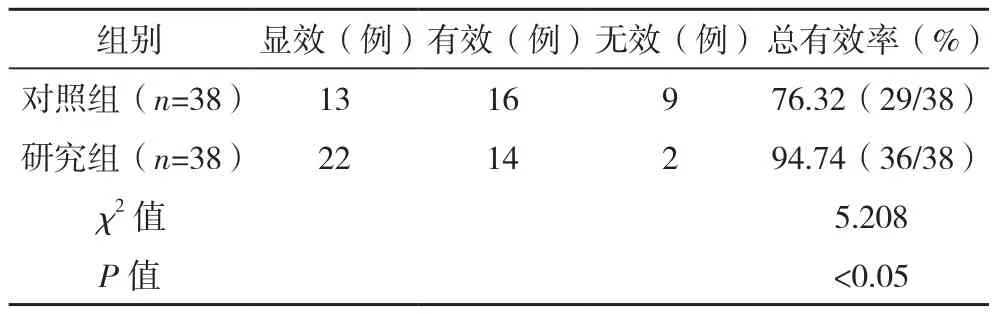

2.1 两组止血效果比较

研究组总有效率为94.74%(36/38),明显高于对照组的总有效率76.32%(29/38),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组止血效果比较

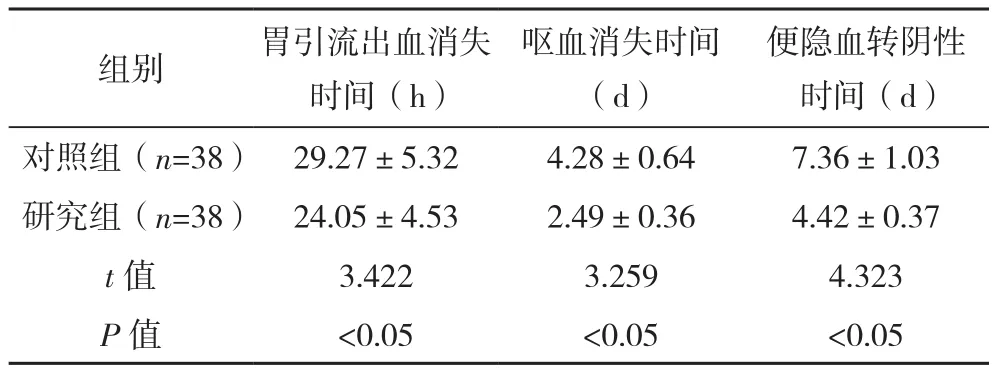

2.2 两组临床症状消失时间比较

研究组胃引流出血消失时间为(24.05±4.53)h,呕血消失时间为(2.49±0.36)d,便血转阴性时间为(4.42±0.37)d,均明显早于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组临床症状消失时间比较(±s)

表2 两组临床症状消失时间比较(±s)

便隐血转阴性时间(d)对照组(n=38) 29.27±5.32 4.28±0.64 7.36±1.03研究组(n=38) 24.05±4.53 2.49±0.36 4.42±0.37 t值 3.422 3.259 4.323 P 值 <0.05 <0.05 <0.05组别 胃引流出血消失时间(h)呕血消失时间(d)

2.3 两组再次出血及不良反应情况

对照组在进行内镜治疗后当天的止血率为100%,但是在治疗后的第2天,有5例患者出现了再次出血的情况,第3天有4例患者出现了再次出血的情况,再次出血率为23.68%(9/38),其中6例患者进行了再次的内镜止血治疗,3例患者转外科手术治疗。研究组在进行内镜治疗后当天的止血率为100%,在治疗后的第2天出现了1例再次出血的情况,第3天有1例患者出现了再次出血的情况,再次出血率为5.26%(2/38),研究组再次出血率明显低于对照组(χ2=5.208,P<0.05),患者经过二次内镜治疗后均止血成功,两组在治疗过程中均无不良反应出现。

3 讨论

消化性溃疡患者常见的并发症之一为出血,患者多表现为呕血、黑便等,若不能在短时间内对患者进行止血处理,极易导致患者出现循环衰竭、失血性贫血等,甚至是出现失血性休克等严重危及患者生命安全的疾病。近年来,随着医学技术的不断进步,消化内镜诊疗技术也随之不断发展与进步,并逐渐应用于临床。其中内镜下对出血患者进行止血处理具有微创性、可视性和重复性等较多的优点,而且内镜下金属钛夹能准确夹住病变及周围组织,并快速有效阻断血流,能立即起到止血作用,且夹取的组织较少,不增加其他意外损伤。另外,金属钛夹在1~3周后可自动脱落并随粪便排出体外,安全性较高。但是对于部分消化性溃疡出血患者,普通的内镜下治疗并不能起到预想的止血效果。

内镜下注射是目前临床应用最广泛的止血方法,有研究指出,内镜下注射肾上腺素对于止血可起到较好的效果,能够在短时间内收缩黏膜下组织与血管,促进血小板聚集及血栓形成[4-6]。在进行注射治疗时,需要将注射器垂直于病灶部位,有利于药物的成功注射。但是某些出血病灶部位无法与注射器垂直,会导致止血失败或发生再次出血的情况,因此临床出现了金属钛夹的应用。内镜下放置金属钛夹主要是通过金属钛夹的闭合力,将破裂的血管夹紧、闭合,从而达到止血的目的。钛夹的使用没有副作用,会在内镜治疗10~15 d后脱落,止血有效率较高,主要应用于动脉性出血[7-8]。患者在入院后首先进行静脉注射奥美拉唑钠治疗,可以有效抑制胃酸的分泌,帮助胃黏膜的修复,从而促进止血[9]。

研究组胃引流出血消失时间为(24.05±4.53)h,呕血消失时间(2.49±0.36)d,便血转阴性时间(4.42±0.37)d,均明显早于对照组(P<0.05)。同时研究组再次出血率为5.26%,明显低于对照组的23.68%(P<0.05),患者经过二次内镜治疗后均止血成功。说明内镜下钛夹与肾上腺素的联合使用可以缩短患者出血症状的消失时间,降低再次出血的发生率,加快患者病情的恢复。对照组和研究组在经过相应的内镜治疗后,对两组止血效果进行分级比较,研究结果显示,研究组总有效率为94.74%,明显高于对照组的76.32%(P<0.05),说明内镜下钛夹与肾上腺素的联合使用可以提高治疗的总有效率,进而提高临床成功率[10-12]。

综上所述,内镜下钛夹与肾上腺素治疗消化性溃疡出血,可以提高治疗有效率,降低再次出血的发生率,缩短出血症状消失的时间,值得临床推广使用。