简析伊儿汗国前期伊儿汗与景教的关系

——以《拉班·扫马和马克西行记》为中心考察视角*

2021-03-02敖福军

敖福军

(呼和浩特职业学院 内蒙古 呼和浩特 010070)

[内容提要] 《拉班·扫马和马克西行记》是一部信史,是研究伊儿汗对景教所持态度及伊儿汗国国内景教信仰情况的重要参考资料。伊儿汗国前期的伊儿汗对景教既有封赏与恩宠,也有压迫与冷遇。总体来看,伊儿汗国前期的伊儿汗对景教的态度基本是以支持、同情为主。分析其原因,既有家庭氛围与历史传统的原因,也有景教大主教——马·雅巴拉哈的个人因素;既有对外政策的原因,也有出于统治的需要。通过以上分析,可以看出伊儿汗宗教倾向的形成及伊儿汗国宗教政策的制定,其原因应该是比较复杂的。既有国内外形势的客观需要,也有家族和统治者本人偏好的主观因素;既有历史传统因素,也有现实所迫因素。

景教即基督教聂斯脱利派,曾流行于西亚、中亚和远东地区。论及中亚及东亚基督教的传播历史,“除了13世纪、14世纪上半叶,若干雅各派同蔑儿乞的传道会,与夫罗马教会之昙花一现的传教外,可以说是波斯的聂斯脱利教会东渐的历史。”①〔法〕伯希和:《唐元时代中亚及东亚之基督教徒》,引自冯承钧译:《西域南海史地考证译丛》(第一卷),商务印书馆,1962年,第49页。由此可知,景教在中亚及东亚地区影响深远。12—13世纪,蒙古贵族多信仰景教,伊儿汗国的伊儿汗也深受影响。本文试就伊儿汗国前期伊儿汗与景教的关系作一探讨。

一、研究概述

自十八世纪以来,关于景教自身的历史及蒙古汗国的景教信仰情况,中西方史学家的研究成果相当丰富。

(一)关于景教历史的著作

关于景教的史料非常丰富。在此仅列举几条非常重要的史料。比较重要的书目有阿塞曼尼的《东方文献》(1728年)。这部书是景教研究的重要资料,佐伯好郎曾据此论述景教的变迁史,关于聂斯托刊教派的教义,非常重要的书籍是Bazaard,(Bedjan.The BazaarofHeraclides paris.1910),这部书是聂斯托利的辩解书,对了解聂斯托利及他的信仰提供了很大帮助,是研究景教本质的必读书目。另外一部比较重要的书是《宝珠经》,这是1298年马尔·阿卜德·伊索主教关于坦白景教教义的书,虽然并不被许多景教教会所认可,但依然为许多景教研究者所重视。该书收录在巴泽所著的《景教及其礼拜式》(第二卷)中。比较重要的还有Bar Hebraeus.EcclesiasticalChronicle,NJ,2015.(关于:基督教史)Dr.Anton Baumstark.Geschichte der Syrischen Literatur.Bonn,1922.(关于:景教教义创始人——西奥多的教义)、Moffett,Samuel Hugh.A History of Christianity in Asia(Vol.1)Beginnings to 1500.New York.Orbis Books.1998(关于:亚洲基督教史)Guidi.GliStatutidella scuola diNisibi,Rome,1890(关于:东方教会文献档案)Bedjan.Acta Martyrum,paris,1892.(关于:诸圣徒生平考述)。

(二)关于中国景教历史的著作

比较重要的研究成果有:陈垣的《元也里可温教考》,伯希和的《唐元时代中亚及东亚之基督教徒》,罗香林的《唐元二代之景教》(中国学社,1966年),周良宵的《元和元以前中国的基督教》(《元史论丛》,中华书局,1982年)。

有部分章节论及景教的有,英国亨利·裕尔(Henry Yule)的《东域纪程录丛古代中国见闻录》(中华书局,2008年),张星烺的《中西交通史料汇编》(中华书局,2003年),英国A·明甘那的《基督教在中亚和远东的早期传播》(牛汝极等译,《国际汉学》2004年第一期),佐伯好郎(Y.Saeki)的《在中国的景教文献与遗物》(Toho BunkwaGakuin,1951)。

(三)关于伊儿汗国景教发展情况的著作

论及伊儿汗国内部的景教发展情况的重要史料有伯希和(Paul pelliot)《唐元时代中亚及东亚之基督教徒》、巴尔·赫布若斯(Bar Hebraeus)《基督教编年史》、穆尔(Moule)《一五五〇年前的中国基督教史》(中华书局,1984年)、多桑《多桑蒙古史》(上海书店出版社,2005年)、勒内·格鲁塞《草原帝国》(商务印书馆,1999年)、志费尼《世界征服者史》(中国人民大学出版社,2012年),等等。这些史料对伊儿汗国景教发展情况作了介绍。伯希和的著作更多关注景教在蒙元全面发展情况。巴尔·赫布若斯的《基督教编年史》,用波斯文写成,因作者于1286年逝世,故其后的历史均无记载。穆尔《一五五〇年的中国基督教史》一书的第四章是著名景教徒拉班·扫马和马克的传记,仅是完整译本的一部分。多桑和勒内·格鲁塞的著作重在全面介绍伊儿汗国史,宗教只是其中一小部分。

在相关的这些研究中,论述历史时引用的资料很多,《拉班·扫马和马克西行记》(以下简称《行记》)只是引用的众多史料之一,且不是最重要的。该部传记学术价值较高,应引起足够的重视。

《行记》原为景教徒以波斯文所撰。此书底本是叙利亚文著作,以手抄本形式暗中流传。1888年始在巴黎刊印。法国学者艾比·夏博、美国学者J·A·蒙特戈麦利、英国学者威利斯·布哲、日本学者佐伯好郎、中国香港学者罗香林、中国学者朱炳旭都曾依据各自的版本进行了翻译并有译著发表。这本传记内容丰富、包罗万象,记述了著名景教徒拉班·扫马和马克西行、拉班·扫马出使欧洲、马克当选为景教大主教的事迹,从传记中可以看出元朝与西方的交通情况、景教的教义、当时及先前景教的发展情况。该传记记述了伊儿汗国的历史及其与基督教徒的关系史,并向我们提供了导致西亚景教衰落的全部历史事件的细节,对研究伊儿汗国的历史,中东、西亚地区的基督教史和宗教斗争史,元代中西交通史,甚至当时的欧洲历史都是不可多得的第一手资料。

通过对《行记》的深入研究,可以分析出伊儿汗对景教所持的态度及背后的原因,这对我们研究伊儿汗国景教发展的历史具有重要作用。而目前,这方面的研究尚付之阙如。

二、《行记》描述之真实性

据德国学者鲍姆斯塔克考证,《拉班·扫马和马克西行记》的作者很可能是马·雅巴拉哈大总管生平诸多事件的目击者。传记中描述的许多事情是真实可信的。

从《行记》对伊儿汗的描述来看,这部史料的真实性是可靠的。试举几例。

(1)《行记》中记载,旭烈兀曾经把阿拉伯王的府邸赐给景教大主教①〔英〕SIRE.A.WALLISBUDGE,KT.TheMonksofKublaiKhan,Emperor ofChina.London,1928,p69.。《多桑蒙古史》亦言:“旭烈兀曾以报达城中副掌印官之邸舍赠给景教大主教”②〔瑞典〕多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》,上海书店出版社,2005年,第91页。。二者记载似乎有所出入,一个是阿拉伯王,一个是副掌印官。但据《多桑蒙古史》,此副掌印官名唤艾伯格,位高权重,“时有重臣数人,谋废哈里发,改奉其宗亲一人为主。主其事者副掌印官艾伯格也。”③〔瑞典〕多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》,上海书店出版社,2005年,第74页。“报达内乱遂起,已而哈里发知势不敌,不得不招抚叛徒。乃亲作书致艾伯格,谓人言其谋逆,已知纯属诬陷,彼乃始终信任也。艾伯格得书,乃入见。哈里发厚抚之,宣示城中,为之昭雪。在公共祈祷中以其名列于哈里发之后。”④〔瑞典〕多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》,上海书店出版社,2005年,第74页。称艾伯格为“阿拉伯王”是不为过的。

(2)《行记》中记载,两个充满嫉妒的主教通过两位大臣的帮助,陷害大主教。朱炳旭的译本中记载到:“奸人一个唤做沙姆·亚丁,(Shams Ad—Din),系贵族迪万(Diwan),即dumasion(等于国家或财富)的首席作家,一个唤作沙克·阿卜达尔·拉蒙(Shakh'Abd Ar—Rahman)。⑤伊儿汗国(佚名)著,朱炳旭译:《拉班·扫马和马克西行记》,大象出版社,2009年,第23页。罗香林的译本是这样翻译的:“这两个长老动了取法主和巡锡总监而代之的野心,同一个名叫谢姆士亚丁的城主和另一个名叫拉曼的大官狼狈为奸”。⑥罗香林:《元代景教大德西行伟迹记》,引自阿勒得尔图主编:《景教与汪古部》,吉林文史出版社,2014年,第125页。沙姆·亚丁或谢姆士亚丁是历史真实人物吗?沙克·阿卜达尔·拉蒙或拉曼在史籍中有记载吗?遍览史籍,并没有发现有这样的城主和大臣。难道记载有误?阅读《行记》的英文原著,我们发现,正确的译法应该是,“两位长老通过奸人之帮助而得以见王,其中一个奸人唤作撒希卜苫思丁,迪万之主(巴哈丁摩诃末的儿子),也就是财政大臣。另一个叫奥都剌合蛮”⑦〔法〕伯希和:《唐元时代中亚及东亚之基督教徒》,引自冯承钧译:《西域南海史地考证译丛》(第一卷),商务印书馆,1962年,第51页。。这两个“奸人”在历史上确有其人,都是权倾一时的大臣。二人是政治同盟关系,且都是伊斯兰教信徒。《史集》和《多桑蒙古史》对二人有很多的介绍⑧关于二位重臣的相关记述参见〔波斯〕拉施特著,余大钧、周建奇译:《史集》(第三卷),商务印务馆,1983年,第95、104、141~146、150~156、163~170、189~193页;〔瑞典〕多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》(下册),上海书店出版社,2005年,第147、166、169~173、186~188、195、202~204、207~209页。。《行记》对撒希卜苫思丁的介绍和说明是符合历史事实的。

(3)《多桑蒙古史》中记载:乌鲁黑哈敦终身信仰基督之教,常举行圣课。其处常有一基督教士及礼拜堂一所。由是,其子合儿班答受洗,名称尼古剌。此人于其母有生之年,信仰基督教。然在其母死后,则与回教徒为伍,改从回教①〔瑞典〕多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》,上海书店出版社,2005年,第231页。。这段记载是可以与《行记》中的描述相印证的。《行记》中记载到,他的母亲是脱古思哈敦的兄弟——撒鲁察王子的女儿。“他的母亲是后妃阿拉合哈敦。乌拉齐台汗幼时即接受景教的洗礼,法主往日谒见阿鲁浑汗时,后妃阿拉合哈敦带着他时时与法主会面。”②罗香林编译:《元代景教大德西行伟迹记》,引自阿勒得尔图主编:《景教与汪古部》,吉林文史出版社,2014年,第71页。(阿拉合哈敦指的是乌鲁黑哈敦,乌拉齐台汗即完者笃汗)

三、伊儿汗对景教的态度分析

《行记》的作者以亲历者的视角对伊儿汗对景教所持的态度做了较为详尽的描述。在《行记》中提到的伊儿汗分别有旭烈兀、阿八哈、阿合马、阿鲁浑、凯哈图、拜都、合赞、完者笃。

(一)伊儿汗对景教态度的表现

1.封赏与恩宠

(1)旭烈兀。“当众王(即蒙古可汗)之祖旭烈兀占领、劫掠巴格达时,他将彼宫殿赠予马基卡大总管,使他能于其中为自己及其子孙永远祈福。”③〔英〕SIR E.A.WALLISBUDGE,KT.TheMonksofKublaiKhan,EmperorofChina.London,1928,p69.此事在《多桑蒙古史》中也有记载,前文已经言及。虽然有记载说旭烈兀为佛教徒建了一座寺庙,但并没有足够的证据证明他是一名佛教徒。建寺庙的目的,与赐宫殿于景教的用意大同小异,都是为自己及子孙祈福。④〔法〕勒内·格鲁塞著,蓝琪译:《草原帝国》,商务印书馆,1999年,第453页。旭烈兀死后被诸多基督教史家追捧和拥戴,被誉为是君士坦丁式的人物,能从侧面说明旭烈兀的宗教倾向性。⑤〔瑞典〕多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》,上海书店出版社,2005年,第136页。

(2)阿八哈。马·雅巴拉哈被选为大主教之后,去觐见伊儿汗——阿八哈,以求得他的批准和册封。阿八哈将自己的斗篷戴在他头上⑥把君主的服饰赐予臣下,是伊儿汗对臣下表示恩宠的惯用方法。《史集》(第三卷)第44页:旭烈兀“将诏敕和牌子颁发给忽尔沙,赠给他一件荣服”;《史集》(第三卷)第166页:不花“来到了阿合马处,忽推哈敦对他表示尊敬,将伟大伊利汗[旭烈兀]衣服中的一件长袍给他穿上”;《史集》(第三卷)第250~251页:“合赞亲切地对待他,不假思索地将一件长袍穿在他身上”。,又把自己之荣耀座椅——一个小宝座赐予他。还赐他一把阳伞,蒙古语唤作苏科尔⑦如《史集》(第三卷)第41页记载:“10月18日,在正对着蔑亦蒙迪斯北面的地方,张开了高达到云霄的伞”。第87页记载:“他是个明智、完美、有远见的统治者,他同君王[合赞汗]相处得很好,因而被赐给伞和王冠”。。“阿八哈还赐给他一个金腰牌,此乃众王之标志(或象征)⑧金腰牌“最初是国王授予受托为国王做事的皇室成员的,它赋予持有者以下特权:要求一村或一镇人为他免费提供他所需的一切东西,要给予持有者皇家般的礼遇。后来牌子被授予国王喜欢的人或国王赋予荣誉的人。(SIR E.A.WALLISBUDGE,KT.The Monks of Kublai Khan,Emperor of China·introduction.London,1928.)《史集》(第三卷)第85页:“迦迷里过去曾去觐见合罕,蒙受恩宠,带着诏敕和牌子回来。”冯承钧翻译的《马可波罗行记》第195页:“凡持此贵重牌符者,每骑行时,头上应覆一盖,其名曰伞,以一长矛承之,表示其为显贵之意。每坐时,则应坐于一银座上”。,并授予他管辖每人权力之习惯诏书(Pukdane),即书面命令,还有此前属于其前任大总管之大印。王还拨给他一大笔款项,用于支付按手礼所需之费用。”⑨伊儿汗国(佚名)著,朱炳旭译:《拉班·扫马和马克西行记》,大象出版社,2009年,第20页。封赏不可谓不丰厚。1281年,景教大主教马·雅巴拉哈向阿八哈报告信奉景教的臣民的状况。国王很高兴,除厚赐法主外,并予法主以每年三万第纳尔①第纳尔为金币单位,三万第纳尔或十八万银币相当于一万五千英镑。三万第纳尔的封赏,对个人而言,已经是恩宠有加了。可以对比以下几个事例。(1)《史集》(第三卷)第66~67页:“被旭烈兀彻底击败,亡国后的末代哈里发向旭烈兀呈上的贡物是两千件长袍、一万第纳尔和若干件饰有宝石、珍珠的稀罕珍物”。(2)《行记》第67页中:“马·雅巴拉哈建成壮丽的施洗约翰修道院,‘彼建筑落成,每件东西皆华美,其装饰品更是如此之美,以至无法用语言形容。’如此壮丽的修道院的营建费用是四十二万银币,相当于七万第纳尔。”(3)《多桑蒙古史》(下册)第235页中:“扑买一地区的课税是几十万第纳尔。且以起儿漫之税课供其扑买,为价六十万底那以二十九万上供,余畀锁咬儿哈的迷失为留州之需”。或十八万银钱的课税权,作为教会、修道院、僧侣的日常开支②伊儿汗国(佚名)著,朱炳旭译:《拉班·扫马和马克西行记》,大象出版社,2009年,第20页。。

遍阅史料,阿八哈对马·雅巴拉哈所给予的恩赏与荣耀是无与伦比、至高无上的。伊斯兰教徒拉施特编写的《史集》中没有关于阿八哈厚赐伊斯兰教徒的相关记载。

(3)阿鲁浑。阿鲁浑“在接近王宫的处所建立了一所礼拜堂,因为都是帐幕,所以有不少地方,王宫和礼拜堂的绳索是结在一起的。国王为庆祝礼拜堂落成,设宴三天,宴会时,国王亲自为法主送菜,并为法主以次诸人斟酒”。③罗香林编译:《元代景教大德西行伟迹记》,引自阿勒得尔图主编:《景教与汪古部》,吉林文史出版社,2014年,第60页。亲身参与这次活动的亚美尼亚史家奥伯连说,阿鲁浑王亲手给他们穿上了主教法衣,“他口中念念有词地围着帐篷走,迫使每个人接受祝福”。④〔英〕阿·克·穆尔著,郝镇华译:《1550年前的中国基督教史》,中华书局,1984年,第135页。君主对景教的这种礼遇,对主教的恭敬,超乎我们的想象。从记载来看,阿鲁浑似乎有一颗虔敬的内心,他甚至表态愿在耶路撒冷受洗得重生。⑤〔英〕阿·克·穆尔著,郝镇华译:《1550年前的中国基督教史》,中华书局,1984年,第132页。虽然这个愿望没有实现,但他让自己的儿子接受了来自教皇所派主教的洗礼,并领受圣餐。阿鲁浑执政以来,一直致力于与西方基督教世界结成联盟。他一共派出了包括拉班·扫马使团在内的四支使团,是所有伊儿汗中数量最多的。由于阿鲁浑汗与西方世界的联系加深,有许多意大利新生儿被命名为“Argone”。

从《史集》的记述来看,阿鲁浑更像是一个佛教徒。他嗜好炼丹术,“在炼丹方面消耗了无数金钱”。⑥〔波斯〕拉施特著,余大钧、周建奇译:《史集》(第三卷),商务印务馆,1983年,第216页。《多桑蒙古史》中曾引合赞的话说:“我父是偶像教徒,曾建一寺而厚施之”。⑦〔瑞典〕多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》,上海书店出版社,2005年,第292页。即便如此,阿鲁浑对景教仍给予了很高的荣耀。

此外,凯哈图汗、合赞汗、完者笃对景教及大主教都有不同程度的封赏与恩宠。具体情况见表1。

表1 伊儿汗对景教封赏一览表

2.压迫与冷遇

(1)阿合马时期。阿合马皈依了伊斯兰教,对大主教没有任何的封赏。相反,在听信谗言之后,他将景教大主教马·雅巴拉哈投入监狱。《行记》中说阿合马“痛恨法主,如同口渴之人渴求凉水一样,千方百计想使法主流血。”①〔英〕SIR E.A.WALLISBUDGE,KT.The Monks of Kublai Khan,Emperor of China.London,1928,p51.但最终,“法主在君王眼里又看到了仁慈,君王把委任书和腰牌发[还]给他,并且表示好意,然后送大总管回去。”②〔英〕SIR E.A.WALLISBUDGE,KT.The Monks of Kublai Khan,Emperor of China.London,1928,p51.

(2)合赞汗时期。在合赞汗统治时期,景教遭到了残酷的压迫。景教大主教马·雅巴拉哈曾向合赞汗派来的使臣哭诉:“马拉加之教堂和教廷被彻底毁坏了,其中每件东西都被抢走,如你所知,我逃脱了被谋杀的命运,我的状况是显而易见的。至于在大不里士的教会和教廷,只剩下一块平地,上面没有建筑,其中的一切都被掳去了。哈马丹城里有教廷、教堂之处已完全无法辨认。”③〔英〕SIR E.A.WALLISBUDGE,KT.The Monks of Kublai Khan,Emperor of China.London,1928,p74.

(3)完者笃时期。艾尔比勒的基督教徒被屠杀。

从以上记述来看,《行记》中记载的伊儿汗,对景教基本分为三种态度。

第一,支持与同情。持此态度者,有旭烈兀、阿八哈、阿鲁浑、凯哈图、拜都。④《行记》中对拜都汗没有过多的记载。但在《多桑蒙古史》(下册)第250页中记载:“此王谦恭仁厚,喜接学者,不分国界,皆厚遇之。与阿八哈妃东罗马公主相处数年,颇知基督教理,曾许基督教徒设礼拜堂,并许在其斡耳朵中鸣钟,且言其自为基督教徒,并悬十字架于项下。然因此时波斯之蒙古人多从回教,本人亦曾皈依,不敢公然表示其偏重基督教之意。然彼虽从回教,并不守回教习惯,故回教徒颇怨其倾向基督教徒。其在位时代虽短,所用基督教徒甚多也”。

第二,压迫与包容。持此态度者,有合赞、完者笃。

第三,迫害与憎恨。持此态度者,是阿合马。

总体来看,伊儿汗国前期的伊儿汗对景教的态度基本是以支持、同情为主。第一类的5位可汗是支持与同情景教发展的,占前期可汗数的62.5%;第二类的可汗,合赞和完者笃是明确皈依伊斯兰教的君主。尽管在两位君主统治时期,景教徒受到严重的迫害,但在冲突平息之后,伊儿汗还是会给予大主教相应的待遇和赏赐,尤其合赞汗在其统治后期给予了大主教以大量的封赏。对景教持纯粹的迫害与憎恨态度的,实际上只有阿合马一人。上文言及,阿合马曾将大主教投入狱中,后来将其释放。

(二)伊儿汗对景教所持态度原因分析

伊儿汗之所以对景教持支持、同情态度,原因有以下四点:

1.家庭氛围与历史传统

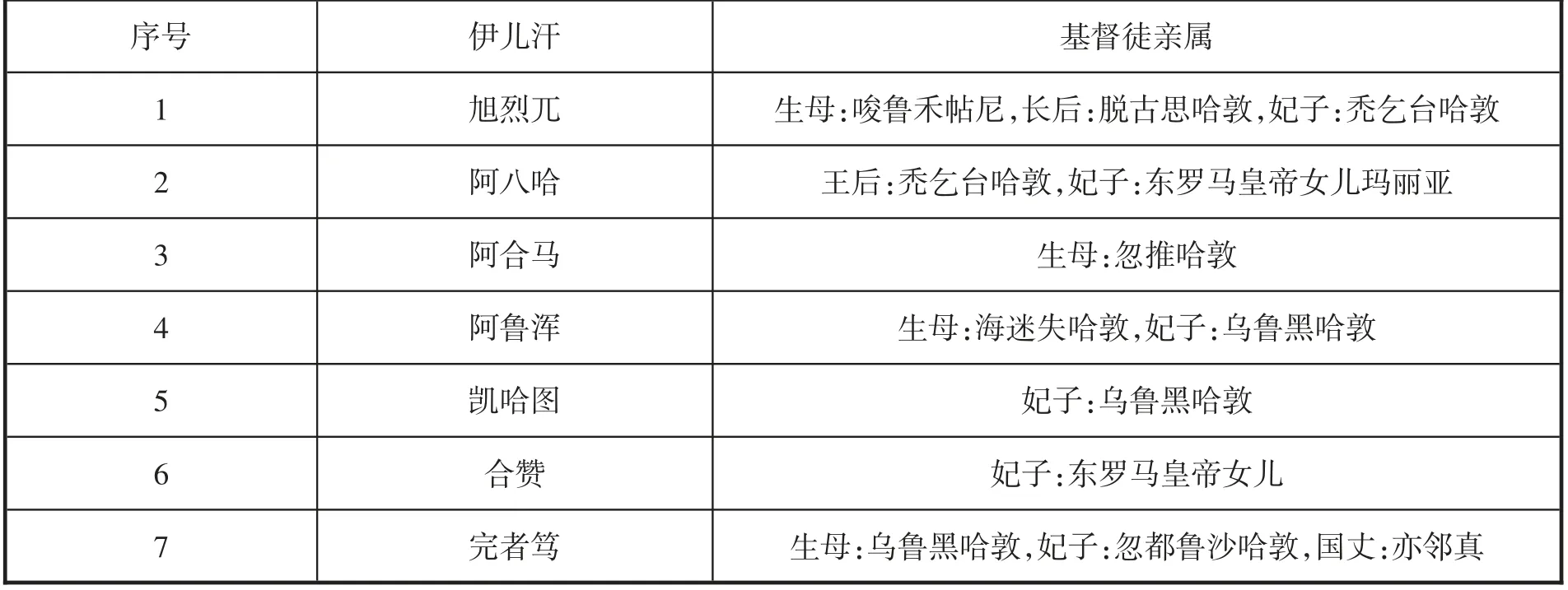

上文提到的伊儿汗多数生活在基督教家庭氛围内,多数伊儿汗的亲属或母亲,或妻子是基督教徒⑤下表中没有提到的拜都汗,前一注释已经说明,其“与阿八哈妃东罗马公主相处数年,颇知基督教理”。。这些基督徒亲属或引导伊儿汗信仰基督教,或阻止其迫害基督徒的行为。他们对伊儿汗有着不同程度的影响力。亚美尼亚史学家瓦尔坦(Vardan)曾在书中记述:“1264年他访问了伊儿汗国,旭烈兀亲自对他和他的同伴说,受其母亲克烈公主唆鲁禾帖尼的影响,他生下来就是一个基督徒”。⑥Vardan Arewelci,Hawak’umn patmut’ean,trans.R.W.Thomson,The HistoricalComilation of Vardan Arewelci,DOP43,1989,p220.旭烈兀的长后脱古思哈敦“受到充分的尊敬,很有权势。因为客列亦惕人基本上都信奉基督教,所以她经常支持基督教徒,基督教徒在她的时代势力很盛。旭烈兀尊重她的意志,因此对基督教徒大加保护、厚待;在所有的领地上都建立起教堂,在脱古思哈敦的帐殿(斡耳朵)旁经常搭起(行军)教堂,并(在那教堂里)打钟”。①〔英〕阿·克·穆尔著,郝镇华译:《1550年前的中国基督教史》,中华书局,1984年,第19~20页。阿八哈娶了东罗马公主,“以是厚抚天主教人,与教王及法兰西诸国通使命。”②柯劭忞编撰:《新元史》,(卷一百八·列传第五)。忽推哈敦使幼时的阿合马受洗,使其自幼接受基督教的熏陶。在阿合马将马·雅巴拉哈投入监狱之后,忽推哈敦阻止了阿合马的暴行。《行记》记载:“要不是掌管此神圣宝座的上帝的使者,感动了君主的母亲忽推哈敦和众艾米尔,并阻止他实施其想法,恐怕君主真的会使法主流血”。③〔英〕SIRE.A.WALLISBUDGE,KT.TheMonksofKublaiKhan,Emperor ofChina.London,1928,p50.乌鲁黑使完者笃自幼接受洗礼和基督教的熏陶。在完者笃执政之后,一部分穆斯林向其建言:“欲夺大总管所建之修道院,要让大不里士之教堂变成一所清真寺,教堂之财产应成为清真寺之财产。此议几乎实现,若非上帝的带领和恩典感动了那杰出的艾米尔、王舅亦邻真——愿[其]生命得以保佑——以约束他们的无礼、制约他们的厚颜无耻,恶行必将得逞”。④〔英〕SIRE.A.WALLISBUDGE,KT.TheMonksofKublaiKhan,Emperor ofChina.London,1928,p80.

表2 伊儿汗基督徒亲属一览表

阿合马与旭烈兀的生母都是基督徒,为何宗教倾向大相径庭呢?需要注意的是,在决定和影响一个人的宗教态度和行为方面,家庭因素是非常重要的因素,但不是决定性因素,它的作用的发挥程度要受诸如亲子关系、夫妻关系、妻子在家中的地位、家庭氛围、家庭外部环境等情况的影响。马克斯·韦伯论及家族神与父系家长制的关系时曾说:“两者之间的关系并非只是一种简单的关系,因为其他团体——特别是宗教性或政治性——的神(由于这些团体祭司的权力),可能会有效地压制甚至完全摧毁了家族祭典,以及家父长祭司制。”⑤〔德〕马克斯·韦伯著,康乐、简惠美译:《宗教社会学》,广西师范大学出版社,2005年,第17页。阿合马明显是受到了外部环境伊儿汗国民众的主要宗教信仰——伊斯兰教势力的强有力影响,从而改变了幼时的宗教信仰,其亲信奥都剌合蛮在其中起了关键性作用。再者,阿合马与其生母忽推哈敦的关系是耐人寻味的,这导致忽推哈敦在影响阿合马的宗教态度方面,并不能充分发挥其引导作用。在阿合马争夺汗位的关键时刻,忽推哈敦站在了阿合马的对立面。在阿合马败亡之际,忽推哈敦并没有阻止反叛将领逮捕、审讯并最终处死阿合马。⑥Budge,E.A.W.1932.The Chronography of Gregory Abu’l Faraj,the Son of Aaron,the Hebrew Physician Commonly Known as Bar Hebraeus,Edited by:Budge,E.A.W.Vol.1,Oxford:Oxford University Press.repr.Piscataway,NJ:GorgiasPress,2003,p468.

在伊儿汗国早期,自旭烈兀汗时代至合赞汗时代,伊儿汗对基督教基本是持包容、同情甚或是支持的态度,这似乎形成了一个传统。阿合马“不再实行旭烈兀家族的传统政策”①〔法〕勒内·格鲁塞著,蓝琪译:《草原帝国》,商务印书馆,1999年,第470页。,违背了这个传统,转而致力于国家的伊斯兰化,这种拔苗助长的行为成为他覆灭的众多原因之一。“所有持反对意见的蒙古守旧派,同样也有佛教徒和聂思托里安教徒们,都集结到阿八哈之子、呼罗珊长官王子阿鲁浑一边,不久爆发了内战。赌注是很高的。蒙古波斯将继续是蒙古国家还是成为一个纯穆斯林苏丹国?国内的聂思托利安教徒和雅各派教徒与国外的亚美尼亚和法兰克人将继续受到优待,还是波斯国与马木路克结成联盟?”②〔法〕勒内·格鲁塞著,蓝琪译:《草原帝国》,商务印书馆,1999年,第470页。

2.马克的原因

作为蒙古族景教徒的马克,后来被任命为景教大主教,这增加了伊儿汗对景教的同情与支持。在拉班·扫马和马克来到波斯时,波斯景教与当权者伊儿汗的关系很微妙。有几个事例可以为证。

(1)拉班·扫马和马克到达伊儿汗国后,旅途劳顿,暂时在修道院静修。大主教屯哈派人请他们回去,并派给他们一个差事,即从阿八哈那里讨得册封。二人同意,要求派一个随从,取上诏书,他们在完成任务后会继续前往耶路撒冷的行程。

这里有点疑问,大主教为何将如此重要的差事委派给初来乍到的、仅有一面之缘的拉班·扫马和马克呢?为何不派自己的亲信去完成重要使命呢?实际上屯哈1266年11月即位③Budge,E.A.W.1932.The Chronography of Gregory Abu’l Faraj,the Son of Aaron,the Hebrew Physician Commonly Known as Bar Hebraeus,Edited by:Budge,E.A.W.Vol.1,Oxford:Oxford University Press.repr.Piscataway,NJ:Gorgias Press,2003,p439.,但直到1280年前后才通过拉班·扫马和马克之手从阿八哈那里讨得册封。屯哈1268年时在巴格达遭遇民变,民众围攻教廷。“典哈以此事诉之汗廷,不得直。乃徙驻额儿比勒城。然驻此城亦不能久”④〔瑞典〕多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》,上海书店出版社,2005年,第160页。。

(2)在屯哈死后,1281年,马克被推选为景教大主教。疑问在于:马克并无资历和资质来担任这个职位。对于波斯景教而言,他是外来者,初来乍到,无资历可言。以资质来讲,马克显然也不是最佳人选,马克坦言:“我于修养和教义方面均甚不足,又拙嘴笨舌,我怎能当你们之主教呢?而且,我不懂你们的语言叙利亚语,而这正是宗主教所绝对需知的”⑤伊儿汗国(佚名)著,朱炳旭译:《拉班·扫马和马克西行记》,大象出版社,2009年,第19页。。但是“所有长者、僧侣、贵族、作家、医生都支持他”⑥伊儿汗国(佚名)著,朱炳旭译:《拉班·扫马和马克西行记》,大象出版社,2009年,第19页。。原因是,“操纵世界统治权的诸王是蒙古人,除马·雅巴拉哈外,再无人熟悉其风俗习惯、语言及其统治政策”。⑦伊儿汗国(佚名)著,朱炳旭译:《拉班·扫马和马克西行记》,大象出版社,2009年,第19页。

这只能说明,当时波斯景教的发展确实遇到了问题,景教与蒙古政权之间的关系不甚融洽。蒙古人景教徒马克似乎成为了包括主教屯哈在内的所有波斯景教徒的救命稻草。事实证明,他们的行为是明智之举,马克确实缓和和改善了景教与蒙古政权之间的关系。他不仅成功地得到阿八哈对屯哈的册封,完成了使命。而且,在当选为大主教之后,阿八哈立时给予册封,且恩宠有加,这与上一任主教——屯哈形成了鲜明的对比。尽管在合赞汗时期,景教遭遇到了迫害,但是“马·雅巴拉哈的蒙古出身不可能不引起他(合赞汗)的同情,到他自由行使权力时,就恢复了马·雅巴拉哈的职务”。⑧BarHebræus.The Catholic Encyclopedia.An English Translation DavidWilmshurst.NJ,GorgiasPr Llc,2015,p479.

为什么作为普通景教徒的马克具有改变君主宗教态度的神奇能力呢?

这恐怕与其负有的使命有关。关于这一点,《行记》一书并没有明确说明。但据巴尔·赫布若斯分析,两位僧侣负有联络西方世界的使命,并且极有可能持有忽必烈颁发的为公务旅行者提供方便的官方文书——雅里失(yarlikh)。“他们旅行得轻松表明,他们是忽必烈汗的使者,大汗的官方文书是他们的护身符。”①〔英〕SIRE.A.WALLISBUDGE,KT.TheMonksof KublaiKhan,Emperor ofChina.[M].London,1928,p80.前文提及,在阿合马执政期间,马克被关进监牢,几乎性命不保。事情的起因,是阿合马怀疑马克向忽必烈密报其改信伊斯兰教的事实。普通的景教徒,纯粹的宗教人士是否有机会向至尊国王汇报?阿合马会不会凭空怀疑一个纯粹的宗教人士是政治密探呢?答案是显而易见的。《行记》一书记述审判官讯问马克,“你根据什么事实,有什么证据向忽必烈汗告发新国王,遗弃祖先信奉的基督教皈依回教?”②罗香林:《元代景教大德西行伟迹记》,引自阿勒得尔图主编:《景教与汪古部》,吉林文史出版社,2014年,第48页。在审讯过程中,马克没有否认信件是准备呈给忽必烈的。这个事例说明,拉班·扫马和马克确实负有秘密使命。

3.对外政策的原因

伊儿汗国建立伊始,便面临险恶的周边环境。汗国三面临敌,生存压力极大。伊儿汗积极寻求与西方国家结成联盟,以对付来自西方之敌。“阿鲁浑欲征服巴勒斯坦和叙利亚国,但他自语道:‘如西方基督教诸王不助我,我的愿望将不得实现’。”③伊儿汗国(佚名)著,朱炳旭译.《拉班·扫马和马克西行记》,大象出版社,2009年,第27页。上文提到的旭烈兀之后的伊儿汗除阿合马及史籍语焉不详的凯哈图和拜都外,均有与西方通使之举,就连压迫基督教的合赞与完者笃也未能例外。“使者相望于道,商旅不绝与途”④徐良利:《伊儿汗国与西欧国家外交关系论析》,《北方论丛》2012年第5期。,拉班·扫马完成的西行壮举仅仅是阿鲁浑汗与西方四次通使的外交实践之一⑤阿·克·穆尔著,郝镇华译:《1550年前的中国基督教史》,中华书局,1984第,第122~138页。,既然要与信奉基督教的西方世界结成联盟,那么,在国内宗教政策方面,自然要偏向基督教,优待基督教徒。

4.统治的需要

伊儿汗国的蒙古统治者征服与统治的地区是西亚的伊斯兰世界。在其统治初期,势必要联合其它反伊斯兰势力,以壮大统治势力。景教长期受哈里发压制,自然属于蒙古贵族团结、联合的对象。“蒙古人对于基督教徒与回教徒无所轩轾,惟其侵略回教地域,当然有怀柔反对统治民族的人民之利益。所以基督教徒曾受蒙古人之保护,而启其转谋统治其旧统治者之心。”⑥〔瑞典〕多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》,上海书店出版社,2005年,第95页。

通过以上分析,可以看出伊儿汗国宗教政策的制定,其过程应该是比较复杂的。既有国内外形势的客观需要,也有家族和统治者本人偏好的主观因素。既有历史传统因素,也有现实所迫因素。