从溺谷湾到三角洲:现代珠江三角洲形成演变研究辨析

2021-03-02吴超羽韦惺

吴超羽,韦惺

( 1.中山大学 近岸海洋科学与技术研究中心,广东 广州 510275;2.中国科学院南海海洋研究所 热带海洋环境国家重点实验室,广东 广州 510301;3.南方海洋科学与工程广东省实验室(广州),广东 广州 511458)

1 引言

入海三角洲是河流注入海洋产生的沉积体,是地球上水圈、大气圈、岩石圈、生物圈、土壤圈和人类圈等圈层交汇的极其复杂的“自然−社会”系统。现代科学对其研究取得不断进展和多次跨越。然而毫不夸张地说,其复杂性仍不断突破研究者的观念和预期。三角洲演变具有广域多时空尺度的特点,其研究不仅具有重要的科学意义,而且随着人类活动强度在三角洲地区不断增强,它对于海岸工程、能源开发、海岸带管理、生态系统以及可持续发展也具有重要意义,三角洲研究仍继续是改变地球面貌几代人应对全球变化的关键前沿。

科学发展时至今日,许多传统学科的边界模糊了。为了更深入认识世界,需要从多学科共同研究同一客体,即重于解决科学问题而不囿于学科界限。现代科学研究的一个关键环节就是尺度选择,这对许多科学问题的界定具有重要意义。尺度既是学科划分的依据,也是跨越学科的关键。由此可能产生新学科理论、方法的需求和探索。

现代科学研究涉及的时间标度从寿命约为10−25s的亚原子粒子到150亿年的宇宙年龄—约1018s,跨越了大约43个数量级,不同时空层次呈现出独特的运动规律,由此构成了不同的专业学科。多尺度是物质世界的内禀特性,也是现代科学学科划分的基本依据。多尺度包含对象的时空跨度以及时空结构的多层次性。雷诺数表明具有不同流动结构的层流和湍流并不仅取决于其空间尺度。

三角洲是复杂的开放系统,三角洲演变不可避免涉及到从宏观到显微观的尺度[1]。探索其多层次的时空沉积结构是认识三角洲形成演变不可或缺的关键。

IGBP、PAGES、LOICZ、EMPHASYS等一系列国际地学研究计划均把海岸带环境演变视为研究重点。21世纪初,在众多欧共体和美国启动的大型海岸演变研究计划中,笔者认为PACE(Predicting Ag-gregate-scale Coastal Evolution)[2]仍然是突出而值得注意的一项。因为不仅其研究成员包括了西方国家众多最为杰出、思想活跃的海岸科学工程师和学者,而且其研究区域还包括西北欧、太平洋、大西洋和澳大利亚东南海岸带。部分成果集中刊登在Journal of Coastal Research并可追溯到20世纪90年代一系列论文中,从概念、理论以至方法论等层面,提出海岸系域(Coastal Track)是多层递阶系统(Multi-layer Hierarchical System)的系统性科学理念[2–3]。认为无论从实体或抽象的意义上,海岸系域是多时空尺度的系统组合,低层次(第四纪和海侵盛期以来,千年尺度)地貌为高层次的地貌单元提供了边界条件[2],不同层次地貌单元以系统的方式相互作用。PACE的研究成员在众多跨地域具体研究的基础上提出了一系列根本性问题和解决思路。虽然其理念和方法并非完美,例如较重视模型和泥沙动力,而对沉积地质学、地貌动力等交叉学科重视不足,但他们从现代科学发展的视角和学术思想,对海岸带包括三角洲研究提出富有新意的研究范式和具体成果,拓展了研究视野,深化了学科的理论,当有以襄进学术于将来。

本文主要内容:

(1)始于“西学东渐”大背景下以现代科学对珠江三角洲形成演变的研究已逾百年。借用托马斯·库恩提出的科学范式(paradigm)概念[4],分析百余年来珠江河口三角洲演变的若干研究范式,并简要探究其成因。

(2)基于笔者及其团队研究,对海侵盛期以来珠江三角洲形成演变若干关键问题与现有文献有较大差异,就此提出笔者观点并作简要辨析:

a.珠江三角洲千年尺度岸线位置变化过程辨析。三角洲岸线变化直接反映了三角洲沉积成陆过程,对其认识直接影响到三角洲形成演变及沉积地层学等分析研究。

b.珠江三角洲沉积演变模式辨析。针对现有文献中珠江三角洲演变模式的不足,提出珠江“三角洲—子三角洲—沉积体”沉积结构及其演变模式。

c.三角洲河网干道形成过程及其机理辨析。以三角洲西江干流为例,分别讨论西江干流北、南、中各段河道的形成过程、影响因素和沉积动力机理。

2 百年珠江河口三角洲研究主要范式及其范例

随着百年以来整体科学、技术、学科理论和科学思想的发展,珠江三角洲的研究经历了各种阶段,不断取得认知的进展[5]。从单一学科定性研究到多学科综合量化研究三角洲逐步成为可能,出现了若干研究范式及代表范例。本文范式指科学思想、学科理论、研究方法和观测技术等的综合。范式分析不以后来者的角度判断先前出现的范式,力图将其放到自身时代,探讨该成果对当时学科的推动。一个概念的意义在于它作为事例的具体应用,不在于它的抽象属性。我们将对每一范式举若干范例以说明。

2.1 历史描述范式

2.1.1 学术思想

此范式源于现代科学“东渐”之前,并非所有关于自然的知识都来源于现代科学。基于观察和史志记载,加以常理思考,国人对珠江三角洲演变时有杰出的认识,至今不失其意义。可以概括为历史描述范式。

2.1.2 范例

1853年罗家政[6]总纂的咸丰《顺德县志•卷三》有“昔者五岭以南皆大海尔,渐为洲岛,渐成乡井,民亦藩焉”。注意这里提出了三角洲的发展是“渐为洲岛”的立论。同卷“山川”条目下,列出境内河道的位置和名称,几全以“海”名,如碧鉴海、桂畔海、叠石海、磨刀海、逆流海、北潮海、锦鲤海、倒蕴海、石头海、横流海、潭州海等数十条。这些“海”对照现今河道,绝大部分不过是数十米或更狭窄的小河涌。编纂者复语:今“顺德距海尚远,······明以前所谓支流者类皆辽阔,帆樯冲波而过,当时卒谓之‘海’······近年则沧桑阅久,有前通而后淤者,有旧广而近狭者,而沿其故名,则仍统称曰‘海’”。从河川名称的变迁和历史记载,编纂者注意到三角洲陆地面积不断淤积扩大,对诸多曾经宽阔如海的河道逐渐收窄做了生动准确的记录和正确的解释。又如屈大均[7]在《世说新语》中卷二“地语·海门”一节对珠江口附近各“门”的位置形势有详细的描述。这些丰富的郡县志、笔记和史籍为历史地貌学等现代三角洲研究提供了有价值的资料,也为笔者研究提供了宝贵历史佐证。

2.2 实地考察—学术推理范式

2.2.1 学科与学术思想

这是以现代科学—主要是地质地理学以及水利学—开始研究珠江三角洲的第一个范式。发轫于清末民初而影响至今。在较短时间内,由于东西文化交流较为充分和研究者传统文化修养等历史原因,研究水平已可以视为世界科学共同体研究成果。部分成果成为研究现代珠江三角洲开山奠基之作。

2.2.2 问题和观测方法

这个时期科学问题主要来源于西方各学科问题的本土化。实地考察往往是对研究对象的观测重要方法,继以学科基本原则为依据,以国际学术研究为范例,进行推理论证,得出结论。此时已有大比尺军用地形图、个别水文站记录等基本器测资料和地质考察报告、科学论文作为研究辅助与支撑。

2.2.3 范例 1

瑞典籍工程少校兼测量员柯维廉(W.Olivecrona)于1915−1916年受托对西江自梧州至出海河道进行水文及防洪工程踏勘、测量。1916年在《督办广东治河事宜处报告书》第一期[8]寥寥数百字自然地理背景中提出“广州三角洲”的概念。直言“广州三角洲,面积约九千三百方基罗米达①Kilometer 的音译。。为西北东三江合力所成之大平原。”更指出“贯穿三角洲之无数水道,半为自然生成,半为人工所制造。”并注意到三角洲上“孤山点缀”,由此推断“且于未有历史以前时代,其海岸线,当必深入以抵羚羊峡。而于今日广利围所在之处,成一海湾,并从此引申至广州城北白云山止。”且提出“现时澳门所常发现之一种贝壳,在广利围之地下,亦恒见之”。认为是海湾曾深入该地的佐证。

以上数语要言不烦地勾勒出柯维廉认识“广州三角洲”的逻辑脉络:海相三角洲是河流泥沙入海时沉积成陆的结果(这是一个古老然而至今是三角洲定义的核心),把广利围地下埋藏与澳门海边相同的贝壳作为三角洲存在的佐证而没有因三角洲平原上有若干“孤山”而否认其为三角洲。由此据综合实地考察得出珠江河口存在三角洲的结论,并指出其重要特色。柯维廉率领了对三角洲的河道地形和水文状况进行前所未有的大规模测量并提出整治方案。

2.2.4 范例 2

这是一个值得略作探讨的范例。1929−1930年间瑞士籍地质学家,时任中山大学地质系主任Heim教授考察广州附近的地质后,从地质专业角度提出因所见沉积层过薄,故“珠江口无三角洲存在”[9]。称所谓珠江三角洲者乃第三纪准平原沉降后,由西江等冲积而成的河流泛滥平原。

1934年中山大学地质系学生陈国达[10]著文《广州三角洲问题》,否认珠江口存在三角洲。依据是“山岭之存在与否为三角洲名称能否成立之关键。” “反观现在之所谓“广州三角洲”者,有1/3面积为时代古远之各种岩石所成之山岳。”由此得出结论“如此高低起伏,俨然成一山岳地景。若谓之为一三角洲,诚不知何所据而云然!故“广州三角洲”之名称,不得不为显然之事实所否定。”

陈国达进一步探讨珠江河口不能形成三角洲的原因“为海底之沉降较速于泥沙之堆积,遂致河口虽有多量之沉积物,终不能露出水面以成三角洲。” “兹篇所述,乃数年来观察所得之事实与所下之结论也。”

同年中山大学地理系教授蔡源明[11]撰文反对陈否认珠江三角洲的观点,开宗明义言:“珠江三角洲因其地形与构造特别,固有主张无三角洲存在者,(参考《科学》第十八卷第三期陈国达学士论文《广州三角洲问题》)此乃不明三角洲定义所致。”,蔡源明进一步指出:“珠江三角洲之生成地带为沉降海岸,岛屿甚多,因有此种岛屿存在,三角洲之发展常为其左右。故三角洲面之河道亦因此种岛屿而生变化。”自柯维廉提出广州三角洲至此时已历经20年,但珠江河口是否存在地质地理学意义上的三角洲仍然各执一词。

2.2.5 范例 3

1935年,中山大学吴尚时教授带领助教罗开富[12]在流溪河下游左岸平原考察,分析了太和镇东南一条沟谷的细粒沉积交错层和泥炭层,由此判断海水曾到达附近,因潮水顶托至使河水潆滞而堆积。半个世纪后为古生物和沉积学研究证实[5]。

1937年Wu[13–14]在广州东南七星岗发现老第三纪红色岩系古海蚀崖−海蚀穴−海蚀平台地貌,数日后又发现 “襄大②襄大在七星岗东南约1 km。之东邻,亦有含义相同之地貌。地质为向北倾斜之红色砂岩,惟海洞更为发达,一隅之地,共有4个之多。其北约1 km之地,更有海堆之沙堤(fléche littorale),保存完好。沙堤由松岗向东走,长约400 m,宽100余m,构成之物质,全属沙砾,与目前珠江沉积物之全属泥质者迥殊,且高出河面不下5~6 m,故绝非成于河流之冲积。堤北有山岗成列,岗与堤间为狭长形之闭塞洼地,是乃当时之滨海湖③潟湖。(lagune)也,今已为稻田所据。”这一系列海蚀海积地形的发现明确无误地表明广州附近平原的三角洲性质,而非“河流泛滥平原”。有力地支持了柯维廉的海水曾深入珠江下游形成海湾,其后在古海湾充填成三角洲的观点。

1941年,Wu[15]执笔广东省政府编纂出版的《广东年鉴•广东地形》专章,其中“珠江三角洲”一节不足千字即扼要描述了珠江三角洲的范围、地质地形、水系、口门、泥沙淤积、田亩、构造类型、水患与人文经济等。指出“珠江三角洲,由东西北江合力冲积而成。” “珠江三角洲实则可分而为二,一为西北两江合力而成,一拜东江之冲积物之赐。” “前者以三水为顶点,河流向东南放射,有若折扇之骨骼,分流出海,出口之处称曰门,崖门、虎跳门、磨刀门、横门等,尤以虎门为最着。”指出“然以海岸昔曾有下沉之运动”,故存在“珠江口之三角湾(Estuaire)。”

1947年,吴尚时与其学生曾昭璇合著《珠江三角洲》[16],提纲如下:“区域概说−人文地理个性−自然个性−自然单位分划−珠江三角洲问题−三角洲概观−东江三角洲−东江三角洲附近平原−石龙至惠阳间平原−增江平原−西北两江三角洲−西北江三角洲附近平原−北江附近平原−四会三水间平原−清远平原−广花平原−潭江平原−三角洲内丘陵区域。”该文从综合地理学角度对珠江三角洲及其周边平原的自然与人文现象做了相当全面的论述。是1915年提出广州三角洲以来最重要的文献。论者认为是珠江三角洲认知飞跃之一[5]。

该文对否认珠江三角洲存在的若干观点提出反驳:“哈安姆 (Heim)氏以为珠江三角洲所在之地,为一第三纪之准平原,最近适下沉海面少许。冲积层由是至薄,普通只及一二米,故不足以称为三角洲。实则冲积物之厚薄,并非为鉴定三角洲之标准,吾人从未见有何著作,指定冲积层需达某种厚度,始得称为三角洲。” “珠江三角洲之一重要特性是即有若干零星散布之小山,存在于三角洲之内部。且每以孤立隆起于平原之上。是亦使若干人士因此而倡珠江三角洲不存在之论,是不啻言麻脸子不是人之见解。”

当年国际上尚未有第四纪以来海平面变化的具体研究,吴氏根据对三角洲上多级台地、河流阶地的地貌学观察,认为“自从李希霍芬(Richthofen)以来,华南为下沉海岸之特性,已为一般所信奉······然无论如何,较详细之研究,其情形亦不是如此简单。” “盖大陆时升时降,为常见之现象,故吾人可假定此一带大陆曾作多次上升下降运动······而溺谷、漏斗湾及里亚斯式(Rias)海岸,亦可同时产生。故吾人谓本区海岸之升降运动,绝不简单,而实有深长之历史。”[16]

2.2.6 范例 4

钻孔及测年技术应用前,珠江三角洲演变的研究仍多着重实地考察及地质地貌学描述与推理。例如叶汇[17–18]对北江下游河道变迁,徐俊鸣[19]提出珠江三角洲形成“镶嵌”模式,Ying等[20]关于思贤滘X形河道研究,以及诸多对珠江三角洲演变的研究,基本延续了民国以来的研究范式。

与范式1相比,两者均重视实地观察,关键区别是范式2具有前者所没有的现代科学理论和学术思想。

从范式2不同范例之争可见“跟随性思维,临摹性研究”与“理解性思维,创造性研究”并存。一方面是“西学东渐”的正常现象,另一方面则源于珠江河口三角洲的特殊与复杂性。

2.3 器测—学科理论范式

2.3.1 学科与学术思想

随着科学进步,与珠江三角洲演变相关的学科不断取得进展和突破。主要的相关学科有沉积学、层序地层学、河口动力学和地理学等。

1946年,国际沉积学会(International Association of Sedimentologists)成立。1951年,美国学者Doeglas提出了以沉积学作为沉积岩石学发展的一个新阶段,为地球科学开拓了一个新的领域。其主要任务是应用包括物理、化学、生物学和数学等学科的原理,研究沉积物搬运和堆积过程,为解释沉积岩和沉积物的成因提供基础。1962年,Sedimentology创刊,沉积过程意味着沉积学研究需要纳入时间框架,1966年Sedimentary Geology创刊。我国《沉积学报》创刊于1983年。

20世纪50年代,莫斯科大学地理系教授,名著《河口学》的作者И.В.萨莫伊洛夫来华,开设河口学研讨班。由此中国地理界酝酿筹建河口学研究室。与此同时,美国的Pritchard[21–22]完成了一系列河口物理学奠基性的论文,在河口潮汐动力学、河口环流及盐淡水混合等方面的研究取得了显着的进展。欧美学界的成果与学术思想在70年代末80年代初才得以为中国河口学界认识。

地理学是一门古老而复杂的学科,在传统上即跨越自然与人文科学。在三角洲演变范式2已有明显的体现[8,16]。有论者认为“地理实证科学研究范式”是当前地理学主流范式,“地理系统科学研究范式很重要,但是方法、技术、理论尚不成熟”[23]。另有论者认为“若用严格的、广义的范式理论来界定地理学的话,它应该还处于前科学阶段。因为,到目前为止,地理学还没有自己独特的理论核心、规范和标准。”因此不存在地理学学科的统一范式[24]。笔者以为,自然地理学的各分支学科,如水文地理学、地貌学以及相关学科沉积学、河口海岸学,已具有各自学科研究对象、观测技术与方法、自洽的基本理论以及论证、验证和预测框架,难以认为是处于前科学阶段。

2.3.2 观测技术

本范式的资料基础主要源于两项关键观测技术的广泛应用:20世纪70年代末80年代初,14C测年和流速测量技术均开始大规模应用于珠江三角洲钻孔沉积物绝对年龄确定和河道水位流速测量。此范式的研究提供了第3维度和更准确的第4维度(时间)观察。沉积体的第3维度特性来自对一定数量深钻的分析,而第4维度主要基于14C测年技术和层序年代学研究。范式3的产生建立在这些技术所提供的相关资料之上,均为范式2所无。“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”[25]综上所述,姑称为“器测—学科理论范式”。

2.3.3 范例 1

1975年吴文中等[26]根据钻孔资料,首次报道发现了珠江三角洲堆积物中,普遍分布1层花斑状黏土,厚约0.2~2.0 m,并判断为埋藏风化壳。花斑状黏土层之上下均为海相地层。其后陆续有研究证实此发现[27–28]。作者以掌握的400多个地质钻孔资料,据此作出珠江三角洲沉积厚度图,初步提供了三角洲第3维特性。限于当时尚无测年资料,研究者把这两套沉积旋回推断为全新世沉积。但研究揭示了珠江三角洲沉积具有上、下两套沉积旋回,是突破性科学发现。

2.3.4 范例 2

20世纪70年代末,珠江三角洲整治办公室(珠三办)廖远祺总工等通过广东省科委等启动组织了一系列珠江三角洲的基础研究,为整治提供科学依据。1979−1982年,广州地理研究所黄镇国、李平日等接受珠三办和省科委任务(与李平日个人交流),对第四纪以来珠江三角洲形成演变进行一系列沉积地质与地貌学研究。为此成立年代实验室(14C,热释光等)。期间在66个地点钻孔,总进尺约1 700 m,取样489个;对30个钻孔51个样品做了14C年龄测定。对若干样品进行了粒度、孢粉、有孔虫、介形虫、硅藻、贝类、矿物、微量元素和电测深等分析[28],在这些工作基础上发表多篇标志性研究论文[28–29],并于1982年出版专著《珠江三角洲形成发育演变》[30]。

本范例首次根据获得的测年钻孔资料,认为珠江三角洲地区的沉积阶段始于晚更新世中期()。根据300余个钻孔和测年资料,提出全新世以来珠江三角洲以来经历6个沉积阶段,发生3次海侵;初步定出各个阶段海侵、海退范围。期间发育了3个不同时代的三角洲,提出历史时期三角洲滨线推移等[30]。其后李平日和冯炎基等[31–32]的多项研究,进一步推动了珠江三角洲形成演变的进展。

对上述成果某些结论,如沉积旋回次数等存在不同意见,但整体研究具有突破性,把对珠江三角洲形成演变的认识向前推进了重要的一步。

2.3.5 范例 3

与黄镇国、李平日等同时,赵焕庭[33–34]从沉积学、构造地质、自然地理学和河口学角度,收集和鉴定了大量生物地层和14C测年资料和引用丰富的古籍及郡县方志,对珠江三角洲形成演变、岸线推移和提出创见。认为珠江三角洲地区存在着晚更新世晚期老三角洲与全新世中期以来现代三角洲(即本文“现代珠江三角洲”之意),并呈叠复关系。明确指出距今约8 000年,海进导致本区再度沦为溺谷湾河口,在此构造和古地理环境上形成现代三角洲。其后研究者多持类同的见解[35–40]。

龙云作和霍春兰[41–42]从沉积地质学角度对珠江三角洲演变的研究深化了学界的认识。

本范式研究众多,20世纪70−80年代珠江河口进行了一系列大规模的水文泥沙观测,其后赵焕庭、徐君亮等根据上述大量测量调查资料,对珠江河口的水文、泥沙和动力地貌综合特性的研究取得丰富的成果[43–47]。赵焕庭进一步在上述研究基础上完成区域河口学专著《珠江河口演变》[48]。

此外,曾昭璇、黄少敏等[49–51]将我国丰富的史籍与现代地貌科学结合,创造性应用历史地貌学对珠江三角洲有史以来的形成演变,特别是河道与水系变迁进行了开创性的研究,自成范式。限于本文内容与篇幅,兹不详述。

2.4 “动力−沉积−地貌”跨尺度范式

2.4.1 学术思想

地球科学的综合思想至少可以追溯到近代地质和地理学建立之初。洪堡把自然作为一个整体,意味涉及所有自然科学分支。莱伊尔同样认同自然的整体性,并意识到认识自然的整体性的困难。他在《地质学原理》绪论指出:“地质学几乎和所有的自然科学都有密切关系,······但是如此广博的学识,决不是一个人的能力所能全面掌握,所以凡是毕生致力于各个学科的学者,应当通力合作。”

当科学研究与观测技术发展到一定程度,以多学科融合与跨尺度为特点的新范式就从需要变为可能。“动力−沉积−地貌”范式的思想是我国河口海岸学奠基人陈吉余20世纪60年代提出,并可以追溯到他学术生涯的开端和体现在他大量工程实践中[52]。这个学术思想指导和影响了我国数代的科学工作者,并且在国际河口海岸科学领域中成为富有特色和生命力的研究方向,其重要学术思想是多学科交融,其实质是跨尺度问题。

跨尺度的现象可以文字语言或数学语言描述。跨尺度是不同学科共同面临的横断学科,用数学符号语言描述更具一般性。一些跨尺度问题可以在学科实质特点方面迥然不同,但在抽象水平却有某些共同结构,那些共同结构可用相同的数学语言表达。且利于不同学科跨尺度方法互相启发,参照应用。

把一般意义上的场定义为函数f(x,t),x为位置矢量,t为时间变量。设外部影响因素为函数g(x,t)。于是一般意义上的支配结构微观机理的演化方程和平衡方程可以写成[53]:

结构作为粗视化的特征,为了使结构凸现出来,我们需忽视场的细节而抽出场的主要特征。作为一般意义上的粗视化,可以考虑从原始的场f到粗视化后的场F的投影P,即

式中,F是与结构有直接关系的函数。对应的粗视化演化方程和平衡方程可以写成

上述是跨尺度关系一般性数学描述,投影P的形式目前在学界并没有发展起来,协同学等非线性动力学理论在通过粗视化序参量方程获取结构特征方程已取得了一定的进展。但应用上存在若干根本性未解决的问题。通过投影从微观场方程得到粗视化方程,并不能解决多尺度结构是如何由微观机理引起的。目前通过非线性动力学理论的粗视化序参量方程获得结构的情形非常有限。笔者不认为存在统一性的投影P,这等同于建立“统一的科学”。但对于不同学科,已经发展了诸多具体的跨尺度量化方法,取得不同程度的成功。本范式是这一思想在三角洲形成演变的尝试。

三角洲沉积物质的基本独立组成是泥沙颗粒,需要了解泥沙进入河口后的分解、重构、悬浮、沉降与再悬浮、输运和沉积以及它们的沉积形态和沉积后的变化。为了认识泥沙在细观尺度的运动,下行相关时间尺度到达湍流尺度,即10−2s。这已经触及了力学两个未解决的核心难题之一。从末次海侵盛期现代三角洲开始发育的时间计算,其时间跨度达1013量级。从泥沙颗粒到整个三角洲的空间尺度跨度大致是1012量级。但是各种尺度不可能具有同等重要性,而需要随着研究对象而作出选择判断。多学科和跨尺度问题解决对于当代三角洲研究的发展至关重要。自20世纪初以来自然科学与科学理念的整体进展以及各种技术的迅速研发应用,三角洲研究面临机会和挑战,催生了新范式以提出和解决新的科学问题。

2.4.2 技术应用

20世纪末21世纪初,海洋观测技术迅速发展,许多新型海洋仪器相继使用。仅以流速观测为例,从旋浆直读,旋浆自记(如ENDECO)到水流无干扰的声学流速仪(如ADP/ADCP),从数十秒平均流到1/100 s或更高的现场湍流观测仪(ADV)相继使用。观测时空尺度跨度大,从毫米级的湍流,到百千米的中小尺度涡;长期连续性,变化周期数月到数年的动力学系统的观测成为可能。对于河口海岸研究,有几项技术进步很关键:自计、无干扰和相对高频率的水流观测。各种应用技术的发展大大加强人们对河口海岸各种现象,如沉积物启动、输运、沉积、固结、性状及其与水流相互作用等相对直观的认识。计算机和计算技术的飞速发展使计算和处理海量数据成为可能。

2.4.3 范例 1

入海河口三角洲是地球上各圈层相互作用,极其复杂的巨系统,从机理和过程量化地研究、再现和解释三角洲千年尺度实际演变过程是地学科学面对的重大课题与挑战。需要科学思想、资料与分析、对多学科(地质学、沉积学、流体力学、地貌动力学、计算科学等)有深层次理解后的结合。本范式的核心不仅是模型和编程技术的应用。PACE计划对海岸系域的各种尺度量化模拟从技术细节到学术思想有深入而实际的前沿探讨和阶段总结。20世纪90年代初长周期模型仍在初始阶段,现在已经开发出不少应用广泛的模型,如Delft3D、ROME、TELEMAC、MIKE ZERO和ECOMSED等基于流体力学、沉积物输运和连续方程的离散化技术和各种跨尺度方法计算长尺度沉积系统演变,Dastgheib等[54]应用Delft3D对荷兰Wadden Sea 潮湾系统2000年来变化进行模拟,并将计算结果与基于平衡理论的经验模型对比。但至今未见对大型三角洲系统从综合动力、多时空尺度大型沉积系统形成过程和地貌形态相互作用的千年跨度演变的模拟并对其结果以实际钻孔资料验证的深入研究。珠江三角洲在这方面做了首次有实质性进展的探讨[55–68]。研究从“动力−沉积−形态”角度切入,尽可能考虑到多种尺度跨度巨大而紧密关联的自然因素,包括海侵盛期古河口湾水下地形、海平面变化、受水盆地容量、新构造运动、不同沉积物压实率、潮汐、河流流量与输沙量、湍流应力及波浪等对河口三角洲演变有重要影响的因素及其间非线性相互作用,开发长周期混合机理模型PRD-LTMM并对6~2.5 ka BP结果应用测年钻孔进行统计学验证和相关学科互证。

2.4.4 范例 2

波罗的海是无潮海,海岸演变的动力主要是波浪、风海流与构造升降。张文彦等[69–70]对波罗的海千年尺度的沉积侵蚀过程的研究是本范式另一成功案例。

2.4.5 范例 3

百年尺度演变的模型算法处理与千年尺度相似。以现在计算机速度直接计算宏尺度三角洲演变在时间上没有问题,但仍需考虑误差积累。与千年尺度的演变研究面对的因素有明显的不同。其一是工业革命后进入了器测年代,诸多作用因素已经有直接的观测数据。另一方面,人类活动成为百年尺度演变不可忽略、甚至主导的因素。人地理念和人类改变自然的能力进入全新的时代,从而产生诸多全新的关系和现象,涉及不同的学科领域。研究者需要对上述两种尺度的异同进行深入思考并提出各自科学问题。此范式珠江三角洲百年尺度演变已有一定进展[71–75]。

2.4.6 范例 4

三角洲千、百年演变主要关注宏尺度现象。关键之一是在复杂环境背景下沉积物在水动力作用下反复启动、输运、沉积过程。这是一个复杂、多维和动态反馈过程,由此涉及湍流。

悬移质含沙量和河床演变的计算第一原理均基于泥沙物质守恒。在流体中,应用于基元体积法,在湍流平均后,得到泥沙含量c的控制方程,通常简化为平流−扩散方程:

式中,∇为三维梯度算子,c为含沙量,t为时间,u为流速矢量。左侧各项分别是悬浮泥沙浓度变化的时间速率和平流通量引起的浓度变化速率。Ws为沉降速度,z为垂向坐标。注意湍流扩散通量是根据梯度扩散假设得到。kc为考虑分子扩散和湍流扩散的泥沙总扩散系数,一般情况下分子扩散小数个量级,可忽略。最后,Sc是一个可能的泥沙源/汇项。

上式各项在理论和实际上都与湍流密切相关。量化三角洲演变一般关注时空尺度较大的宏观过程,但出于对沉积物运动现有基本认识,即各种尺度地形对湍流与能耗有数量级的重大作用,必须面对湍流尺度现象并加适当处理。而不能将其视为“噪声”[2]。河口三角洲的研究,一方面必须处理湍流与沉积物对宏观尺度演变的相互作用,例如采用雷诺平均方程(RANS),而非N−S方程。目前参数化是跨尺度处理的必要和实际采用的方法;另一方面,能量是物理世界的本质特性。研究需要在认识当前湍流理论基础上,从此视角提出问题与认识河口三角洲。例如,从能量的来源、分布、变化与耗散角度认识三角洲演变,均离不开对河口湍流现象的观测与探索。刘欢等[76–78]和倪培桐等[79–80]基于三维湍流精细模型,建立岛屿和“门”等地貌单元的能耗分区模式,研究了不同分区的动力结构、湍流特性、能量转化、能量耗散特征及其驱动机制。研究成果有助于理解珠江河口及三角洲的现代动力过程及其发育演变过程。

综上所述,从研究范式角度对近百年来珠江三角洲形成演变研究的初步分析表明:

(1)判断新范式必要条件是一定程度寻求到解决前此范式不能解决问题的方法,并提出对学科进展有重要意义的新的科学问题。不同范式出现有序,但可并存而互补。新范式的出现或得益于新的观察方法而获取前此未有的资料,或源于新的学术思想等,或兼而有之。从而促进解决新问题的理论、途径和规范产生。

(2)不同学科交汇会产生不可通约性(incommensurability),不可通约不仅存在于不同学科的概念系统,并根植于深层的学科理念和取向。为了达到学科之间交融,必须要消除学科间不可通约性。这有异于库恩的范式不可通约性。

(3)由于观测技术的巨大进步,野外作业的艰苦和敏锐的推理能力缺失等各方面原因,范式2在许多研究者中未得到应有重视,逐渐式微。笔者以为,就河口三角洲研究而言,任何先进的观测仪器和技术都无法取代研究者置身其间的实地考察、直观感受以及基于此的启发与推理判断。诚如陈吉余先生所言:“终日冥想,不如须臾之所见,而须臾所见又必须有一定的理论基础”[52]。对范式2的忽视并非科学的进步。相反,基于实地考察和学科基础理论的推理判断能力与直观反应的缺失,有碍于找到研究问题的切入点,或导致宏观把握与微观分析失衡。

3 现代珠江三角洲形成演变过程和模式辨析

3.1 海侵盛期珠江溺谷湾地形特点

距今1万多年到6千年的时间里,海平面以远大于现在的速率上升。约6~7千年前,在目前珠江三角洲的位置形成一片开阔的浅海。

现代珠江三角洲演变量化研究,古水深是必不可少的起始边界条件。前人对现代三角洲海侵盛期的工作集中在整体平面二维滨线位置的探讨和局部水深。因问题复杂,涉及学科与观测方法众多,至今未取得完全一致看法。但经数十年的研究,积累了相当的资料和成果。在一定置信度基础上重建珠江溺谷湾水深的三维形态不仅是进一步研究的必需,也有了可能。

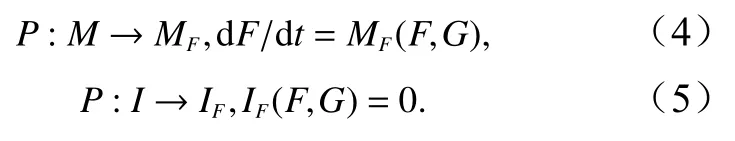

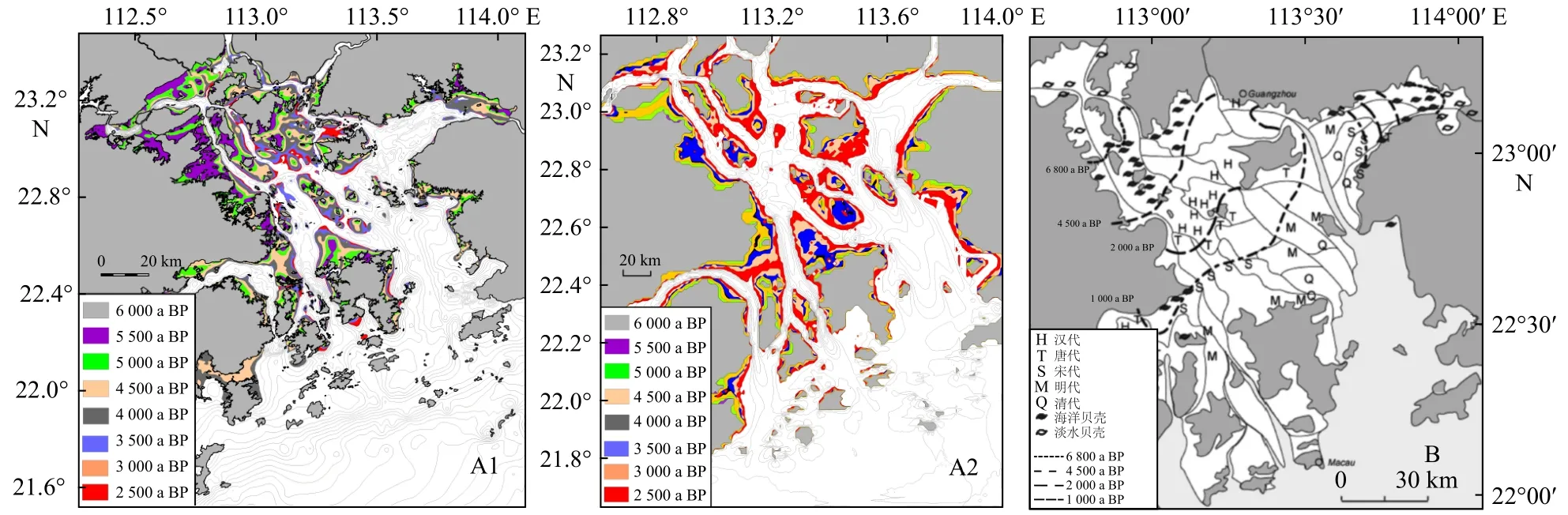

笔者团队基于外业和收集的钻孔资料分析、现有地形和前人工作基础上重建了距今约6 000 年前后海侵盛期古河口湾的水下地形(图1)。除了直接使用测年钻孔,还从约1 700个钻孔挑选出可以确定最大海泛面的钻孔193个[63]。确定水深时考虑的因素包括钻孔标高、沉积物埋深、计算面上下的压实率、海平面高程和构造升降等[55–58,68],古河床沉积亦适当考虑[30]。

重建的6 ka BP珠江河口溺谷湾海侵盛期的边界和水下地形是一个等时面。整体上看,受地形阻隔,溺谷湾可以分为相通的内、外河口湾,两者间通过虎门、磨刀门和古横门等几个峡口相连。珠江带来的泥沙,将内古河口湾逐渐充填堆积,形成了现代珠江三角洲。东、西两侧还有伶仃洋和黄茅海两个较开阔的外河口湾,也在逐渐淤积。

图1 海侵盛期珠江溺谷湾水深(钻孔具体位置见文献[63])Fig.1 Water depth of the Pearl River drowned valley during the period of high transgression(see reference [63] for detailed core locations)

古河口湾的元尺度纵横约为100 km量级。在包括宏尺度、大尺度、中尺度的复杂地形边界和构造因素作用下,河流、潮流、风浪等动力因素形成各种尺度的水沙动力结构。导致珠江三角洲及河网复杂并极具特色的形成演变过程。

3.2 现代三角洲千年尺度岸线位置变化辨析

3.2.1 现代三角洲千年尺度岸线变迁的两类意见及述评

岸线位置演变的划定貌似简单,实际上是认识珠江三角洲演变的关键之一。它提供了整个三角洲“动力–沉积–地貌”形成演变的重要信息。既是研究成果的概括,也是进一步研究的出发点和基础。因此有必要明确岸线位置变化的事实和理据,量化具体方法。本文所指“岸线”是随时间变化的具体的水陆交界线或狭窄的潮间带,不包括潮汐达到的狭窄河道。经确证的海蚀、海积地貌是指示当时岸线位置的充分而不是必要条件。

现有文献对于珠江三角洲岸线变化可以概括为两类意见:

第1类意见散见于早期的文献,主要基于野外考察和地貌学原理。如前述咸丰《顺德县志》“渐为洲岛”的见解,吴尚时等在辩论珠江三角洲是否存在时所指出:“丘陵之分布······有助长其发展之速率,盖散立之冈陵,足以防碍水流之运行,减低其携带沙泥之能力,堆积作用,倍形活跃”。从地形学对水流输沙能力角度对山地岛屿对三角洲形成的作用做了生动的描述。直言“以上所云,尽属平平之论,稍有地形学识而曾作实地考察者,罔不知之。”[16]。其后徐俊鸣[19]进一步认为“这些山丘本是海中孤岛,以后被冲积平原所包围,就成为平原中的岛丘。所以珠江三角洲陆地的发展不像一般三角洲那样简单地由顶端向海顺序推进,而是各部分环绕着岛丘逐渐扩大,慢慢地凑合而成,也就是呈镶嵌式的发展”。

第2类意见是海侵盛期后,三角洲岸线大体平行地“由顶端向海顺序推进”。这一意见在最近数十年的研究中颇为普遍,几成定论[81](图2B)。第2类意见出现晚于第1类意见。主要是14C技术应用,将若干成陆年代相同的钻孔位置连接,便可得出三角洲岸线演变年代与过程,并在空间和时间上有直观量化显示。在当时是一种进步。考虑到钻孔距离往往远大于沉积砂体变化的空间尺度,若应用不当,结果并不可靠。

图2A1和图2A2均为范例4成果,但模型的模块算法与参数等不同,河流输沙量、初始地形也有差别。图2A1海平面变化依据文献[31]有数米起伏,图2A2海平面保持当代海平面高度不变。两者结果有一定差异,但岸线整体结构变化相当一致,与测年钻孔比较,误差均保持在合理范围[58,67]。图2B是文献[81]结果,岸线“平行”推进。分析详见正文。

首先,从统计学看,近万平方千米的珠江三角洲,而所据测年钻孔数目有限。至今所有持此意见的文献确定岸线变化仅列出若干地点测年钻孔位置,没有给出确定岸线位置演变的统计学论证和插值方法,甚至缺乏定性的说明。不妨以数学方法对其基础略加分析。

根据若干测年钻孔资料,在平面上确定不同年代岸线,其数学基础为二维插值①辨析也适用于拟合,插值和拟合是数值分析的基础方法。一般意义上它们的区别在于:拟合是已知数据点列,从整体上接近点列;插值是已知点列并且完全经过点列。:已知一个数据表,选定一种简单的函数形式f(x),(确定性法)或通过统计学得到的经验函数(地统计法)等,以f(x)对给定节点进行插值。即用各种函数为离散数组建立连续模型。以确定某年代岸线为例,已知m×n个插值节点(已有成陆年代相同的测年钻孔数目和位置)

式中,x、y为钻孔平面坐标;z为从测年数据确定的指定年份,其中,xi、yj互不相同,对此构造一个二元函数Z=f(x,y)通过全部已知节点,即

再用f(x,y)插值,即Z*=f(x*,y*),其中x*,y*为被插值点。无论内插或外插,均须考虑函数的变化,例如依据与插值点距离赋予不同权值。而在各类洲岛、台地岸线附近的被插值点往往超出已知节点范围,从沉积学与实际观测不难判断插值点与岸线之间的函数与开阔水面的插值函数存在极大差异。笔者所检视主张岸线平行推移现有文献,对插值方法及统计分布特性的合理性全无涉及。

其次,海侵高海面的实际岸线应包括溺谷湾中大片低山、台地的所形成的岸线,而不应省略至仅包括三角洲北沿的岸线。尤其并未考虑大小岛屿,岸线曲折所形成各种尺度的结构性地形边界。在初始地形极其复杂的珠江三角洲提出岸线平行推移的模式而不考虑复杂地形对河流与海洋动力、能量分布、泥沙沉积和湍流的影响,忽视地形致动力沉积,有悖于沉积物输运与沉积的基本原理。难以采信。

依据测年钻孔资料,一些学者已认识到岛屿周边往往成陆较早,并指出:“珠江三角洲除了以冲缺三角洲的形式发育和扩大外,还以凝结核形式即以山丘为核心聚积扩淤”[30],惜未在岸线演变研究中加以足够重视。

岸线近于平行推进的观点,实际上不能反映珠江三角洲演变过程的实际岸线位置的复杂变化。不加限制地接受此等结论,阻碍了对珠江三角洲形成演变和各种复杂砂体、沉积学和层序地层学的进一步研究。应引起足够重视。

第1类意见提出时尚缺乏测年资料,基于实际观察、地貌学原理和常识性的推理,注意到珠江古溺谷湾复杂地形对河口沉积动力的作用和对三角洲岸线演变基本特点。咸丰县志的观察难能可贵即在于此。“镶嵌说”从地貌学原理对珠江三角洲演变模式的见解是正确的。限于技术手段,这种观点未能进一步深化和给出量化的结果,在很长时间内为第2类意见所掩盖。

由此,第1种意见在定性上是正确的,但没有量化的结果。第2种意见给出某种量化的结果,从统计和多学科角度审视,在定性和定量上均不足采信。

3.2.2 珠江三角洲千年尺度岸线位置变化特点

图2A1和图2A2是笔者团队提出的一定置信度上现代珠江三角洲岸线位置的变化。具体方法与论证可参考笔者文章[55–67]。与意见2文献比较可以看出若干显着区别和特点。

1)复杂性与非线性

首先,珠江三角洲海侵盛期以来岸线的演变远较上述第2类近于平行推进的模式复杂。珠江三角洲具体岸线的演变显然是高度非线性的。上述性质得到测年钻孔资料验证以及沉积学和地貌动力学原理的支持,更接近事实。

2)初始地形作用和形态−动力反馈

结果量化反映了古河口湾初始岸线曲折、岛屿众多的地形对于三角洲沉积过程的作用,包括“门”对珠江河网“八口出海”的控制和干流河道形成,也显示了其后沉积地形与地形致动力沉积的正负反馈的关系。

3)多尺度结构性

笔者提出的岸线演变看似杂乱无章,但明显存在各种尺度的复杂结构。实际上有其内在“动力−沉积−地貌”关联。

4)符合地貌动力学等学科原理

岸线演变的宏观描述和上述第一类模式是一致的,但应用了动力学机理的计算和多学科诠释,一定程度上为三角洲岸线演变提供了基于第一性原理的基础和量化的细节。

图2 海侵盛期以来珠江三角洲岸线位置变化研究比较[55,68,81]Fig.2 A comparison of the evolution of shore line changes in Zhujiang River Delta since last gransgreesion maximum from different studies[55,68,81]

这一岸线位置变化特点与笔者提出的珠江三角洲形成模式一致,有助于启发对珠江三角洲从元尺度到大、中尺度演变过程和机理的进一步思考。

3.2.3 千年尺度岸线位置变迁论证

上述千年尺度三角洲岸线位置变迁特点可从统计学验证和多学科互证。前者通过数据收集及相关验证结果的可信程度,后者基于“我们不可能把科学分割成若干独立的、无关的部分”,而可以从相关学科得到一定程度“原因—结果”的理论支撑。但最终基础是实测资料。

1)基础资料

收集的钻孔数据源于:(1)各类公开出版物,包括56个钻孔241个全新世测年数据[30,38,42],有较为详细的沉积物描述;(2)李平日教授提供的1 600多个工程钻孔,其中有全新世测年数据134个;(3)顺德建筑勘探设计院提供的记录比较详尽的80个工程钻孔。3个部分共计1 700余个钻孔资料。

笔者团队在三角洲中部部钻取PRD系列钻孔18个。取样总长334.49 m。对钻孔沉积物做了较高分辨的采样进行14C测年、古生物鉴定、沉积物粒度分析及颜色反射率等测定①14C委托广州地化所测定。AMS测年由波兰GADAM Centre,Silesian University of Technology测定,其余项目在中山大学地质系实验室完成。。测年数据210个。

2)实测钻孔分析

20世纪80年代初,珠江三角洲开始有较多的14C钻孔资料。研究者根据钻孔年代与高程分布特性,已经注意到珠江三角洲边缘和低山、台地周边与中部平原相比形成年代较老,认为这并不是偶然现象。李平日等[28]撰文指出“三角洲形成发育,在边缘和山丘周围开始较早,中部、南部和平原本体开始较晚。” “Q42是珠江三角洲的一个主要沉积时期。23个样品皆为海相标志物或含海相标志物·····样品的埋深也颇有规律,边缘地带为−1.4~−7 m,平原本部则达−7.7~−21.0 m。反映了当时沉积的地形面及海侵的形势。”以上陈述直接基于测年钻孔,表明溺谷湾地形对沉积和岸线演变复杂性的作用。

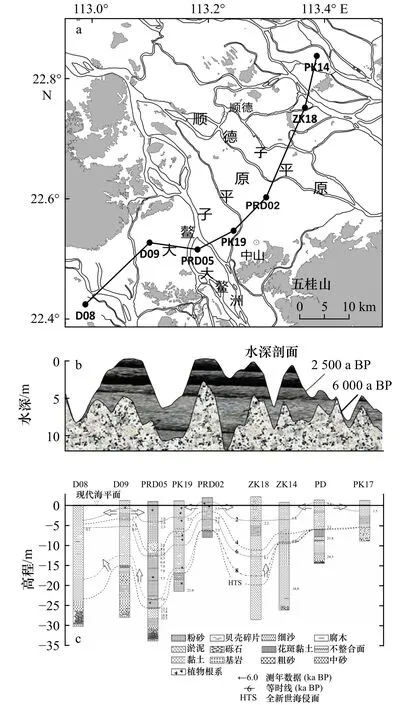

图3 显示连孔剖面自三角洲西南向东北延伸约100 km,包括9个测年钻孔。测年钻孔6 ka BP及2.5 ka BP等时线与同一连线地形剖面比较,两者整体符合较好。最大海泛面地形复杂。高程极差近20 m。如果以0~−2 m为成陆标志,对照图中等时线,岸线位置推进方向复杂多变,诚不可以平行向海推进视之。

3)模型的统计学验证

基于不同物理作用因素的量值和组合,包括流量、含沙量、输沙总量、潮汐组合、泥沙性质、压实率、海平面变化和新构造运动等,以及采用不同数值计算和跨尺度方法,如基于起动拖曳力和起动流速模式等算法,笔者团队对现代珠江三角洲6~2.5 ka BP的演变应用不同模块组合的PRD-LTMM模型进行了反复多次计算和各种敏感性分析,验证钻孔30~40余个不等,相对误差在19%~30%之间,平均绝对误差为2.2~3.5 m。而岸线演变模式整体上基本一致[55–67],当沉积物积累到到达或超过潮间带时,该处成陆。机理模型显示的岸线演变得到测年钻孔统计意义上的支持。

4)多学科论证

千年尺度三角洲演变是地学的重要尺度。沉积学、古气候学、地貌学、沉积动力学和层序地层学等多学科理论和规律的检验,可从宏观和中观上定性和定量上支持或质疑模型计算结果。现代三角洲时空演变跨越了超过10个数量级,无论是否意识到,希望深入认识并量化其基本演变过程的研究者均需要提出与应用各种跨尺度的方法。而从不同学科角度审视针对同一对象提出的观点有助于对其“证伪”或支持,不同科学方法陈述同一过程有助于加深对问题的理解。

图3 钻孔位置(a),模型计算水深(b)和联孔剖面及等时线(c)(图 c修改自文献 [82])Fig.3 Locations of setiment cores (a), profile of water depth from PRD-LTMM (b), and bore hole cross section and isochron(c) (figure c modified according to reference [82])

从地貌动力学观点看,现代珠江三角洲经历了从溺谷湾浅海到河网三角洲一系列自宏尺度到中小尺度的地形和水动力之间重大性质的变化。波浪、潮流和河流最终均表现为各种时空尺度的地形致动力流场。笔者对此做了初步探讨。各种沉积模式有其较为稳定的、明确的驱动力和不同尺度的沉积动力结构[62,66,83–84]。

“泥沙运动力学研究泥沙在流体中冲刷、搬运和沉积的规律,同时也注意到泥沙对流体的作用”[85]。流体力学是定量研究三角洲演变的核心组成。长周期模型实际上是通过各种跨尺度方法数值求解ARNS方程、泥沙输运方程和连续方程组。在多学科领域下提出和解决处理边值与初值、跨尺度等一系列计算方法。应用机理模型再现三角洲演变的关键在于找到关联不同学科各种方法并构建有效的算法。

信息是世界的根本属性。在形态动力模型PRDLTMM基础上选取水深−面积作为系统表征变量,笔者计算了子三角洲水深信息熵的时间序列。通过比较沉积三角洲演变过程与地貌信息熵序列,两者变化趋势有内在的一致性,表明地貌信息熵可以作为在给定意义上的子三角洲系统“形态动力平衡”的状态函数[86]。

以上各学科对珠江三角洲研究均支持“镶嵌式”岸线发展的认识,却难以纳入平行推进的框架。不同学科层次的验证和检验不是选项而是必须,以上是对目前珠江三角洲岸线演变研究的初步辨识。

3.3 现代珠江三角洲形成演变模式辨析

1978年Walker[87]认为沉积模式“是对沉积环境的综合地质特征、发展演化及其空间组合形式进行的全面概括。”笔者认为模式应包括两个方面的内容:一是其沉积特征的总结;二是对其形成机理的概括,具有解释性的成因意义。至于在此基础上提取关键因素,或可成为分类之基础。

本文所谓演变模式本质上有别于分类。分类是依据一套或简单或复杂的指标体系,将某对象或个体划为不同的类别,如Galloway[88]依据波浪、河流和潮汐强度提出的动力分类法。对给定的指标进行观测便可完成分类。分类可以采用不同的指标体系,分类可以是非本质的,例如沉积砂体分类可以是形态或走向与沉积盆地关系等。模式实则需要研究系统中各种要素、关系和结构,找出关键要素之间的基本关系。可以归结为“沉积−动力−形态”三者的关系,这是“原因−结果”正负反馈的复杂过程。演变模式则突显系统随时间的变化。

始于20世纪30年代的研究,特别是Fisk[89–90]的工作,奠定了当代对全新世密西西比河三角洲建造机理的认识[91]。首次尝试将整个冲积盆地历史上的密西西比河河道及其支流与三角洲沉积建立关联。在1944年的报告中展现了第一张显示全新世期间密西西比河沉积位置转移的地图。即密西西比河主干河流冲决天然堤不断形成时间与空间上均不重合的子三角洲或三角洲扇,其演变可以归结为“冲决”模式。

众多学者讨论了长江三角洲的形成演变模式[92–97],并在整体演变模式上有较为一致的意见。李从先等[95]提出7 500年以来,长江三角洲可分若干时间上连续,空间上基本不叠合的若干亚三角洲:红桥期,黄桥期,金沙期,海门期和崇明期等。认为砂体的外部形态、内部特征、展布方向、接触关系等均与水动力条件有密切关系,并依据砂体形成的主要因素进行成因分类。陈吉余等[92–94]归纳出两千年来长江河口发育模式,并以此作为长江航道治理的科学依据。

不同学者曾提出珠江三角洲形成演变若干演变模式,但对此至今未取得较为一致的意见。限于篇幅仅对两种较有代表性的模式做简要讨论并提出笔者的见解,余者可参考相关文献。西北江三角洲和东江三角洲均有复杂河网,但两者成因有重大区别,演变模式各异。本文仅讨论前者。

3.3.1 冲缺说

曾昭璇和黄少敏[51,98–99]以地貌学家的直觉首次提出珠江三角洲的“冲缺”说,黄镇国等[30]亦持此说。“冲缺”说有较广泛的影响,也有不同意见[100]。“冲缺”说注意到不同时期三角洲内的众多峡口对水流产生的作用,认为“河流切过北东向岭地,成为口门或缺口,冲开缺口之后成为扇状的三角洲平原”[30]。产生一系列由陆向海推进的“冲缺三角洲”。笔者曾就此向黄镇国教授当面请教,三角洲内的峡口地形无疑对水流动力结构有重要影响,需要深入研究。“冲缺”存在若干问题:其一,溺谷湾中除了若干“峡口”外,还有诸多大小岛屿、台地与丘陵,“冲缺”说对此未予足够注意,过于简单化。其次,“冲缺”所说海退阶段河道从上游向下游逐步“切”过“门槛”,但并无实证。反之,峡口地形能量辐聚,水流湍急。故河道水深最大之处大都在“峡口”内。未必存在所谓“下切门槛”的过程。据笔者研究,河网干河道并非完全自北而南推进,详见下文。

具体而言,“中山冲缺三角洲的形成开始于唐代以前。唐代己有坦田形成。但成陆大部是在宋代”[98]。但据钻孔资料,距今5 000年前后五桂山北麓的沉积体已接近潮间带,在距今2 500年前后成陆面积已达数百平方千米[58,63–64](图2)。

“冲缺”模式注意到地形对珠江三角洲形成的重要作用,应予肯定。从现有研究看,此说很大程度将地形对沉积动力的作用过于简单化,且缺乏沉积学和钻孔资料支持。难以概括整个珠江三角洲形成演变的复杂机制和过程。

3.3.2 断块说

张虎男[101]和黄玉昆等[102]提出珠江三角洲的“断块说”。地质构造对于珠江三角洲的形成演变的重要作用至少表现在3个方面:(1)燕山期和喜山期的断块构造活动奠定了珠江三角洲元尺度的地貌边界,对海洋与河流能量重塑起到关键作用;(2)三角洲西江干道、北江干道、鸡啼门和崖门水道等均沿断裂带发育;(3)珠江三角洲存在新构造抬升区和沉降区,其抬升速率每年可达毫米级。陈伟光等[103]认为全新世以来各区平均构造升降率在−1.56~0.5 mm/a。此数据与现代珠江三角洲平均淤积厚度2~3 mm/a接近同一数量级,研究三角洲形成演变时不可忽略。笔者团队运行PRD-LTMM长周期模型时,新构造运动均是输入变量之一;(4)现有研究显示新构造运动平面空间在数百至逾千平方千米。

但断言在珠江三角洲形成演变中,“新构造运动起了决定性作用,既影响三角洲的沉积又控制河道的演变”[104],则言过其实,有忽视其他作用因素之嫌,也缺乏观测数据和相关学科的理论支持。

地质构造与新构造运动是控制现代珠江三角洲形成演变的重要但非唯一重要因素。首先,三角洲上的沉积物是河流携带的泥沙进入溺谷湾后在河流、潮汐和波浪等动力与地形边界等相互作用下,遵循一定规律输运和沉积的结果,忽略这些作用不可能深入认识三角洲形成演变,其理甚明。再者,三角洲存在时空上不断变化的各类沉积体,不少沉积速率在一定时间上超过平均速率一个数量级,即垂直尺度远超过已知新构造运动的升降速率,空间尺度却远小于“断块”作用尺度,难以用“断块”模式解释。多学科研究带来较全面认识三角洲演变的可能,忽视各自学科外的重要作用因素的学术思想并不可取。

3.3.3 “门”控多核心分级结构沉积模式

依据前人和笔者团队研究提出上述珠江三角洲末次海侵以来沉积演变模式。首先对模式名称略加说明:

“门”控:“三江汇流,八口入海”常被用以描述珠江网河。现代珠江三角洲发育在半封闭的溺谷湾,古河口湾仅通过燕山期和喜山期形成的虎门、崖门等7个基岩峡口入海。“门”基本控制了河流出口以及很大程度影响三角洲形成发育的沉积动力环境。

多核心:现在珠江三角洲平原上大约有超过800个基岩丘陵、台地和残丘,总面积约占三角洲的1/5,海侵盛期均是古溺谷湾中大小岛屿。三角洲平原上的丘陵主要有中山的五桂山(505 m)、斗门的黄杨山(591 m)、新会市的牛轱岭(379 m)、珠海的凤凰山(437 m)、广州的白云山(382 m)、番禺的莲花山(108 m)、南海的西樵山(344 m),仅南部的五桂山和黄杨山面积达1 141 km2。还有高度约100 m、40 m、20 m和10 m左右各级大小台地总面积逾500 km2。见1∶50 000 地形图和相关文献[30–31,48]。

这些岛屿依其大小、形状和位置等通过重塑潮汐、河流和波浪能量分布对三角洲沉积动力各有不同的复杂作用。面积较大者,如五桂山、番禺台地等多成三角洲沉积核心。单独之基岩小丘,虽不足影响演变大局,对于流态、河网分叉与沉积也多有重要作用。

分级结构:三角洲均可视为复杂的开放系统,结构是系统的本质方面,标志着系统的组织化、有序化程度。系统的演变以一定的结构为依据。密西西比河和长江等三角洲均有各自的沉积结构。笔者提出存在珠江三角洲独特的“三角洲−子三角洲−沉积体”结构。

以上重点刻画了珠江三角洲形成演变的基本性质,由此导致珠江三角洲在沉积动力学和层序地层学诸多关键特性上有别于海岸平原河口三角洲。以下概述海侵盛期至距今2 500年沉积演变模式。

1)三角洲

现在三角洲平原已经连成一片,其上河网主干河道和众多丘陵、台地与残丘仍可成为我们追溯其发育演变历史的踪迹,沉积动力学理论和PRD-LTMM模型揭示了、测年钻孔等实测资料证实了珠江三角洲存在复杂的多级沉积系统结构。

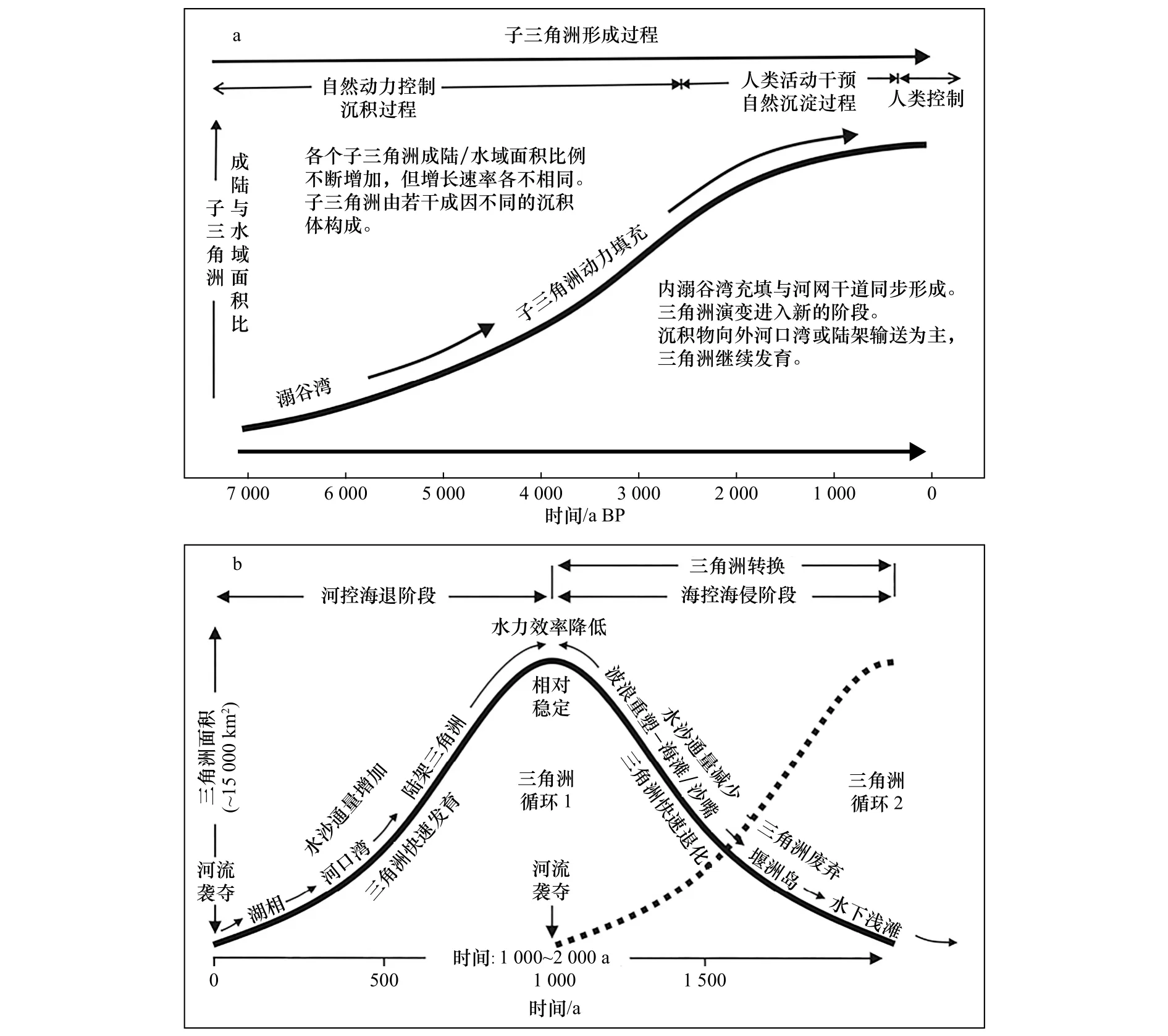

2)子三角洲

珠江三角洲形成过程中,一个重要的模式是在大尺度地形与各种内、外动力复杂相互作用下形成若干子三角洲沉积砂体。图4概括了子三角洲平原时空演变特点。它们在空间互不重叠,而时间上同时存在[58]。这一判断不仅是模型模拟的结果,符合地貌动力原理;且有相当数量测年钻孔资料、沉积物分析支持。

图4 珠江(a)与密西西比河(b)子三角洲演变比较示意图(图b据文献[91])Fig.4 Evolution of sub-delta of the Zhujiang River Delta (a) and sub-delta cycle of the Mississipi River Delta (figure b is based on reference [91])

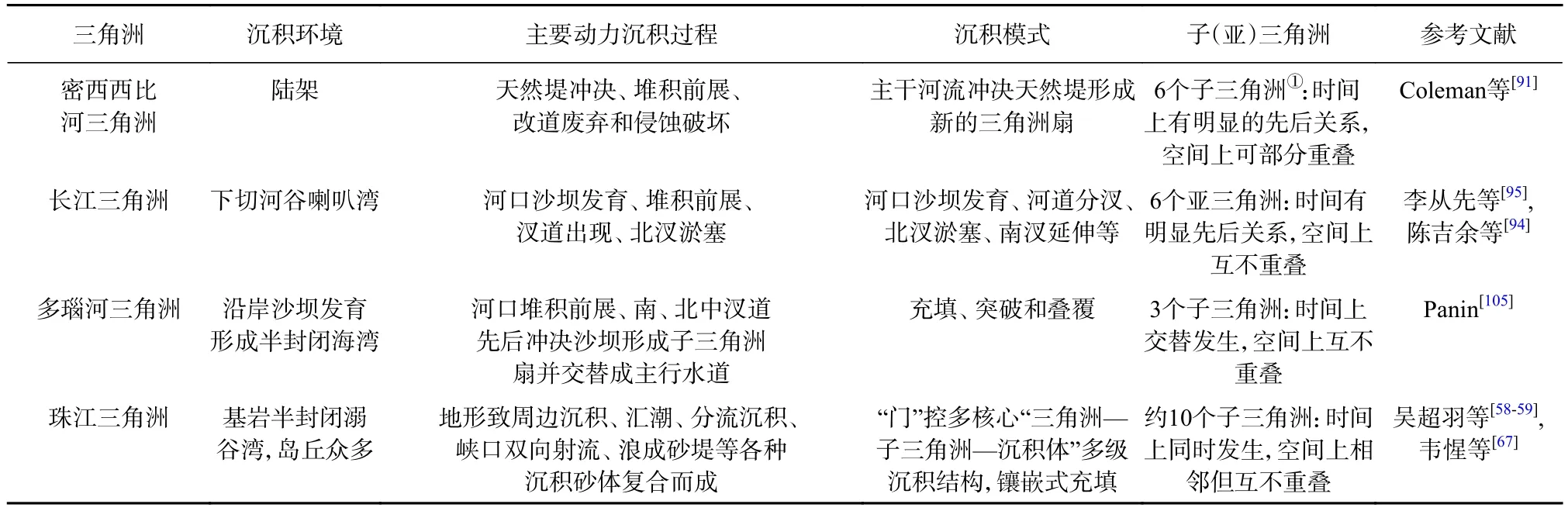

珠江三角洲与密西西比河、长江和多瑙河三角洲的子三角洲形成机理和特点明显不同,可以简略归结如表1。

笔者提出子三角洲的主要依据是:(1)海侵盛期以来三角洲并非整体平行向海推进,形成演变过程中,溺谷湾中各处均有沉积砂体在一定沉积动力结构下独立形成发展,我们将其中若干较大者,一般数百平方千米,称为子三角洲。开始时其间皆有较广阔水域分隔。(2)其后子三角洲面积基本上不断扩大,而其间水面则相应缩小,最终形成河网的若干主干河道,两者同步发展成完整的现代三角洲平原。(3)子三角洲开始形成的时间可能有一定先后,但与三角洲整体经历了大致相若的演变时间(图4)。子三角洲由若干尺度较小、动力成因各异的沉积砂体构成。与密西西比河的子三角洲或三角洲叶的显著区别源于两者形成机理之异。

目前对珠江诸多子三角洲研究还在开始阶段,其具体界线等尚未有较严格界定,成因机理更有很大探讨研究空间。

以中部平原为例:中部平原是珠江三角洲的主要构成部分, 南北长约50 km,东西宽超过70 km,面积近4 000 km2,沉积量占整个三角洲的 30%[58]。笔者依据上述原则将中部平原划分为番禺平原、顺德平原和大鳌子平原[58,64]。至2.5 ka BP,珠江上溺谷湾各个子三角洲之间还有广阔的水域分隔。

珠江的子三角洲沉积发育主要与溺谷湾上若干较大的地形单元相关联。如五桂山、市桥台地、西樵山等,这些地形能够很大程度地控制或影响附近的沉积动力系统。其后各子平原分别与沉积地形致动力场相互反馈,同步演进。珠江三角洲中部几个子平原,主要泥沙来源均为西江和北江。番禺平原面临强劲的虎门双向射流系统,沉积物供应主要是北江和西江的东向分流,较之经马口南下的西江干流为少。虽地处较北,早期沉积速度反而不及远在其南面的大鳌子三角洲。影响大鳌平原的主要海洋动力是五桂山山体及其造成的古横门和磨刀门涨潮汇流,落潮分流和古磨刀门双向射流系统。顺德平原形成略晚,与西江干流中段和古横门同步演进。

3)沉积体与快速沉积体

沉积砂体是三角洲沉积结构中重要和基本的一个层次,珠江三角洲形成演变中对沉积体的研究至今仍有许多基本问题有待研究或恰当地提出。沉积学家对沉积砂体的分类进行了长期不懈的研究。1961年里顿豪斯系统地提出了砂体的成因分类[95],克服了形态分类中多解性的弱点。

珠江三角洲沉积砂体研究相对滞后,虽然已有众多关于岸线演变、沉积相、沉积环境、指相生物标志的研究,但对沉积砂体不仅成因分类,甚至形态分类的研究也甚少。早期地质地貌学的研究揭示了珠江三角洲存在各种沉积砂体并有明确成因[15]。

笔者认为对于珠江古溺谷湾的复杂沉积环境,砂体的成因分类如果仅归结为河口水流、波浪和潮流成因,抑或进一步在此构架内细分,仍不足以深入阐明各类砂体形成的沉积动力机理和过程。主要原因是复杂的里亚式珠江古溺谷湾对河流和海洋动能、位能和能耗存在重大的结构性再分配,分析各种尺度的地形致动力结构较之简单归结为河口水流或潮流能够更准确地揭示各类沉积砂体的成因。例如,如果我们分析马口峡或虎门上下的沉积动力和沉积砂体,把它简单划为潮控、河控等均不能揭示其关键性的涨落潮射流沉积动力系统特点,其理甚明。以下仅列数例,以期更多深入研究于未来。

表1 若干三角洲沉积环境、过程及其子三角洲时空模式比较Table 1 Comparision of the sedimentary enviroments, processes and sub-delta modes in several deltas

本文所讨论的沉积砂体均可归因于明确沉积物源和较单一的中尺度沉积动力结构,如五桂山北的“涨潮汇流,落潮分流点”沉积体、磨刀门的大鳌沙涨潮沉积体、江门丘陵和五桂山北麓边沿沉积[64,66]以及虎门的海鸥沙涨潮沉积体等[106]。新范式可以从机理上诠释和时空量化这些沉积体的形成动力和过程。

笔者把五桂山西北的三角洲平原划为大鳌平原的一部分,由一系列成因不同的沉积体组成,至少包括上述汇流−分流点沉积体,五桂山麓边沿沉积体,还有更接近山麓的冲积洪积扇。块状图示意其形成过程(图5)。

由此珠江三角洲沉积同相异时、同时异相是常态而非特例;海退陆进时沉积物向上细化而非粗化有多种沉积动力原因,而不像三角洲在平缓陆架的海进、海退模式。把概念化的模式代替实际三角洲的研究在珠江三角洲研究举步维艰。

快速沉积体是珠江三角洲沉积砂体重要一类,据现有测年钻孔分析,其沉积总量超过三角洲总沉积量的50%。现代珠江三角洲6 000年来的平均沉积速率约为2 mm/a[30]。主要根据课题PRD系列高密度采样18孔210个样本测年钻孔和公开发表测年较密的钻孔资料统计,指示珠江三角洲存在一系列在空间和时间上不断变化的快速沉积期。其中,沉积速率大于10 mm/a的比例约为47%,大于5 mm/a的约为63%(表2)。据钻孔位置并借助长周期模型和沉积动力学知识,可以初步判断已知的快速沉积体面积不大,一般数十平方千米。有的相邻不足10 km的钻孔同期沉积速率差异甚大。快速沉积时间持续一般在三四百年,也有些仅存在百年左右。

示意图5基于14C测年钻孔、地形图、PRD-LTMM模型、地貌动力学分析和现场考察绘制。a.海侵盛期,五桂山西北存在涨潮汇流和落潮分流区,泥沙易于在此淤积;b.5 000 a BP前后,汇潮点附近迅速淤积,已接近潮间带;c.2 500 a BP前后,汇流、分流区沉积体、边沿沉积体和五桂山麓的冲积、洪积扇沉积体的发育令古河口湾水域逐渐收缩,初步形成磨刀门水道。但其北面仍有较宽阔水面,涨潮射流形成大鳌沙涨潮沉积体;d.现代三角洲平原。

图5 大鳌子三角洲平原部分沉积砂体组合示意图Fig.5 A block diagram showing the evolution of different sand-bodies in Daao sub-delta

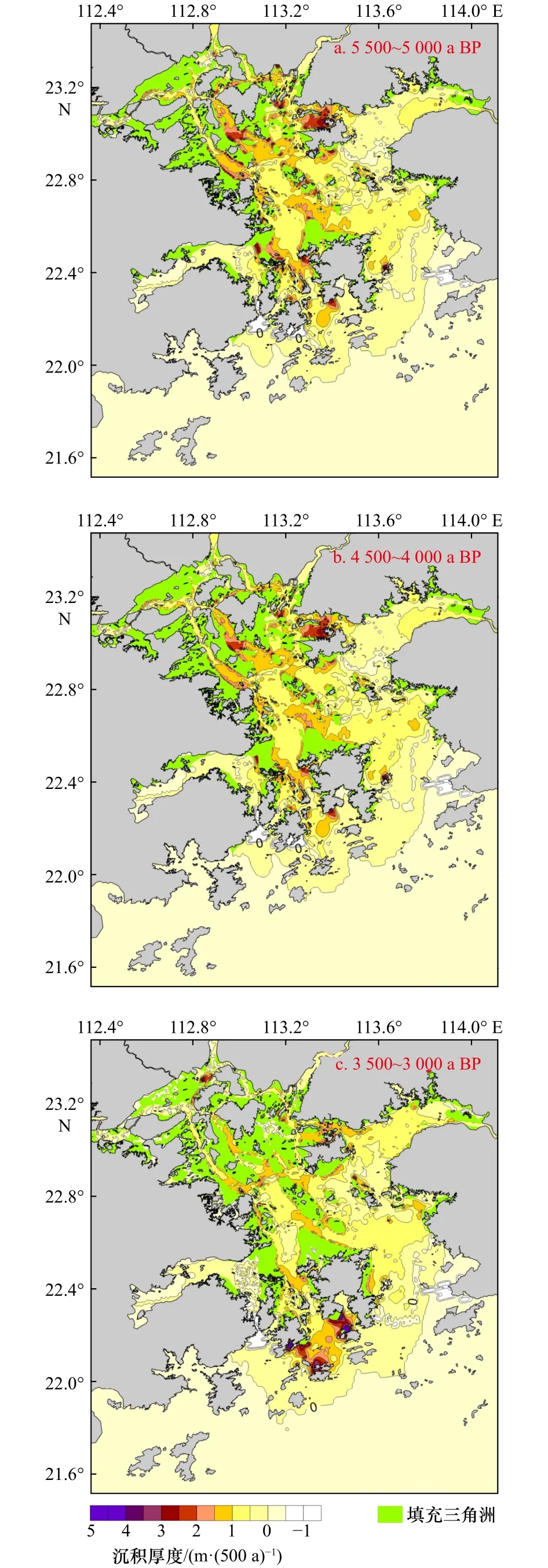

造成快速沉积体的原因很多,不排除洪水、风暴潮等突发事件。但从钻孔剖面各项数据变化看,绝大部分是连续沉积而不是一次性的突发事件所形成。笔者仅有初步研究。图6是长周期模拟的每500年沉积厚度,显示了珠江三角洲快速沉积体的存在和时空变化特点。

3.4 三角洲河网干流形成过程辨析

3.4.1 三角洲河网干流形成特点

曾有研究者认为西江干道随时间不断自北向南延伸,这是岸线平行推进模式所导致的自然推论,然则实际情况并非如此。西江干道的形成演变复杂,与上述珠江三角洲多尺度结构性沉积特点密切相关。以下简述北、中、南3段西江干流河道形成演变。需要明确:

表2 全新世以来各钻孔快速沉积时段统计Table 2 The rapid deposition periods of boreholes since Holocene

(1)海侵盛期,现在的三角洲是一片宽广的浅水海湾,其上并无河道。西、北江网河干道与珠江三角洲形成是同一演变过程的两个方面,经历了从浅水溺谷湾向三角洲的演变。

(2)研究从机理上探讨并量化再现珠江三角洲主干河道形成演变的时空过程,从不同尺度层次解释其形成的各种层次结构,寻求并得到现有钻孔资料和沉积学等多学科的交互验证。

通过PRD−LTMM模拟,结合14C测年资料、地貌动力学和沉积动力学分析,大致可以反映出现代珠江三角洲形成演变第一阶段早期一些特征,部分特征可以延续到以后的阶段:(1)海侵盛期后,河流带来的泥沙逐渐在溺谷湾沉积,图6可以清楚看到沉积活跃区自北向南推进的整体趋势,但非平行推进;(2)沉积过程时空分布很不均匀,呈现高度的多尺度时空结构性,主要源于水动力和沉积动力结构随着三角洲演变的迅速调整。模型已考虑了中尺度的新构造升降,但图中反映的小尺度沉积结构主要是岸线和岛屿等地形的边界效应,而无法仅用现有构造升降资料解释。模型再现五桂山、市桥台地、烂柯山、西樵山以及众多岛屿对河流和海洋动力的重塑,在海陆演变过程中对珠江三角洲形成演变有控制性作用;(3)各时期存在一系列在时空上不断变化的沉积砂体与快速沉积砂体(≥5 mm/a),主要是动力与三角洲不断变化的边界相互作用的结果;(4)正是由于各类地形致沉积砂体的存在,教科书上海退进积,沉积物向上粗化等概念性沉积相,并不可以直接套用于珠江溺谷湾这样复杂的三角洲演变过程。一些学者已经从沉积学角度注意到这一现象[28,36],需要从沉积环境和动力成因机制对沉积砂体进行进一步探讨;(5)虎门、磨刀门、崖门、马口、石门等峡口,由于射流作用,前期基本表现为冲刷,并持续保持冲淤平衡或微冲。与下古河口湾连接的峡口成为后来珠江出海口门[60];(6)模拟结果经过测年钻孔的统计验证,较好地体现了地貌动力学原理,揭示了珠江三角洲千年演变的一些特征,可启发不同学科进一步研究。

图6 全新世海侵盛期以来若干阶段每500年沉积厚度图Fig.6 Thickness of 500 year’s deposition since last transgression maximum

3.4.2 西江北段与思贤窖的形成演变

本文所谓西江北段是从羚羊峡出口至富湾附近一段河道,长约43 km。思贤滘是西江和北江下游第一条相通汊道,现代地图上西、北两江正干相交成“X”型,西江自西向东,至思贤滘西口主河道突然以90°南折出海,部分水流继续西向过滘。北江自北而南,至思贤滘东口河道以90°东折接东平水道。现在的思贤滘位于两江相交位置,长约1.5 km。滘内水流不定,西江水位高则过北江,北江水大则过西江,有天然调节流量作用。这种奇特的水道格局,很早就吸引了学者的研究[18,20,50]。

据文献[49],邹豹君首次用河流袭夺说解释思贤滘的形成。赵焕庭[48]认为西江河口的历史位置在羚羊峡附近,思贤滘区古代是古海湾。有思贤滘区多个测年钻孔资料和沉积相分析证实[63,107–109]。目前学界对此仍有不同见解,笔者拟另文讨论。西、北江北段与思贤滘的形成演变密切关联,可从同一沉积动力系统整体考察。

1)海侵盛期四会溺谷湾地形边界

据14C测年钻孔资料、沉积相分析和现在地形,西、北江北段和思贤滘在海侵盛期是古河口湾北部的一个半封闭的小海湾,姑名四会溺谷湾或丰乐湾。河口湾面积约360 km2,水深相对较浅,唯峡区水深较大,羚羊峡和马口峡水深均逾60 m。

河口湾北面是走向为NEE−SWW的鼎湖山系,主峰鸡笼山高达千米。海湾西南为烂柯山(898.9 m)所限。东面为一片20~40 m的台地限制。

现在的思贤滘南面是若干东西向排列的30~40 m切割强烈台地。西滘口南面是数个30~40 m的孤丘(黑墨岗,40.8 m)。其东 40~60 m(昆都山,58.2 m)切割强烈台地构成东滘口和东平水道上段的右岸。

2)四会溺谷湾沉积动力环境

西江西出羚羊峡和旱峡进入海湾。北江出飞来峡过芦苞、西南冲南下海湾,绥江出鼎湖山系自NNW−SSE方向入流。三江水文、泥沙特性悬殊,交汇于此,复为海侵北沿,海陆相沉积交织斑驳。多有全新世泥炭腐木层,其下为黏土或粉砂黏土,不排除为复杂的海陆交互相沉积。

峡口地形是珠江三角洲形成过程中一大特色。海侵盛期,海洋动力主要通过南面马口峡和现东平水道峡口,姑名为三水峡—南为挂榜岭(53.0 m),北为下岗丘(12.0 m)—进入古海湾,峡宽约1 200 m,出峡入海湾后迅速放宽至20 km,基本成自由射流。早期海潮还可通过芦苞涌经北江进入海湾。马口峡宽不足500 m,南北迅速放宽至约3 000 m。因此,海侵盛期海洋动力以涨潮射流形式进入海湾,早期涨潮流场可以到达古海湾各个角落。而河流动力无论出羚羊峡、马口峡和三水峡,均与落潮流共同形成落潮射流。随着古海湾不断充填,马口峡、三水峡的两股涨潮射流很快衰减。落潮流速变化相对不大[109–110]。

3)四会子三角洲与西江上段河道同步形成演变

三江泥沙在溺谷湾沉积合力形成四会子三角洲[110]。西江淤积速率远大于北江和绥江。三江交汇,水势混乱,携带泥沙在此迅速淤积。由于三江携带入湾的沉积物性质、流量变化,特别是洪水时间有很大差异,加以溺谷湾中存在不少基岩岛屿,所成沉积体相互交错。

据钻孔资料及PRD−LTMM模拟,随着四会子三角洲面积不断扩大,西江水流在湾内逐步收窄,此时思贤滘仍为开阔的通道。西江水道分为两支,一支经马口峡南流。另一支过古思贤滘取道东平水道。至汉代仍称牂牁大江。两者在2 500 a BP已成河道形态。随着四会子三角洲在西、北两江挟持下不断向SSE方向推进,思贤滘不断缩窄,至明清两代,王公围、角尾围相继成围。思贤滘大体成今日态势。

Ye[18]从地貌与水文角度对思贤滘成因曾有专门研究。历史时期思贤滘演变有较为深入研究[111]。笔者结论可与之相互参照。河流袭夺发生在两条独立河流之间,海侵盛期西江和北江两江分别从西、北入注丰乐湾。此时湾中未有河道,“河流袭夺”无从谈起。

3.4.3 西江南段磨刀门水道的形成演变

自大鳌洲北至出海为西江南段。河道依其形成过程主要影响因素不同可以分为两段。北段主要是随大鳌洲与五桂山北沉积体扩展,水面收窄而成河道形态。南段西江大断裂作用显著。东面是连续的五桂山西麓、西侧有诸多寒武系及少量侏罗系变质砂岩残丘,综合地形图、外业考察、钻孔资料分析和数值模拟等方法,五桂山西北沉积体群、江门丘陵边沿沉积体、大鳌洲涨潮沉积体是北段河道形成演变的主要沉积动力控制因素。据钻孔PRD04和PRD05,6 000 a BP之前磨刀门涨潮沙体已经开始发育,约在2 200 a BP出露成洲[64]。至此磨刀门水道北段略呈河道型态[55,64]。南段形成河道形态主要可归结为:(1)五桂山西侧为西江断裂带所经,且形成诸多寒武纪变质岩、燕山期花岗岩和侏罗纪的细砂岩等破碎残丘,如竹洲山、禾丰山、布洲山、蛇地山、高坦山等,山丘之间相距宽者3 km,窄者数百米,射流等地形致沉积动力系统,造成复杂的冲刷−淤积流系;(2)此段西江也是继承古三角洲的河道,末次冰期河谷所经,水流易于沿古河道下切;(3)西江是珠江三角洲主要沉积物源(表3),南段少量边缘沉积即具河道形态。

3.4.4 西江中段水道形成演变

西江中段自富湾至大鳌洲北端,总长约60余千米。其间有甘竹溪和东海水道向东分流。西江北段和南段形成河道形态时,西江中段仍处于较为开阔的水域,河道形态尚未形成[64]。图7是2 500 a BP溺谷湾的余流图。可以看到此时顺德子平原还有开阔水域,西江中段河道尚未形成。此段河道形成即顺德子三角洲发育过程。这个阶段本区主要沉积动力系统是古横门的涨落潮流系统,它与北面马口射流系统,南面五桂山北汇潮分流动力系统及磨刀门涨潮射流之间复杂的相互作用为顺德子平原演变、中段河道和东海水道等的形成提供了沉积动力学解释。这一解释为长周期模拟及考古证据所支持[58]。

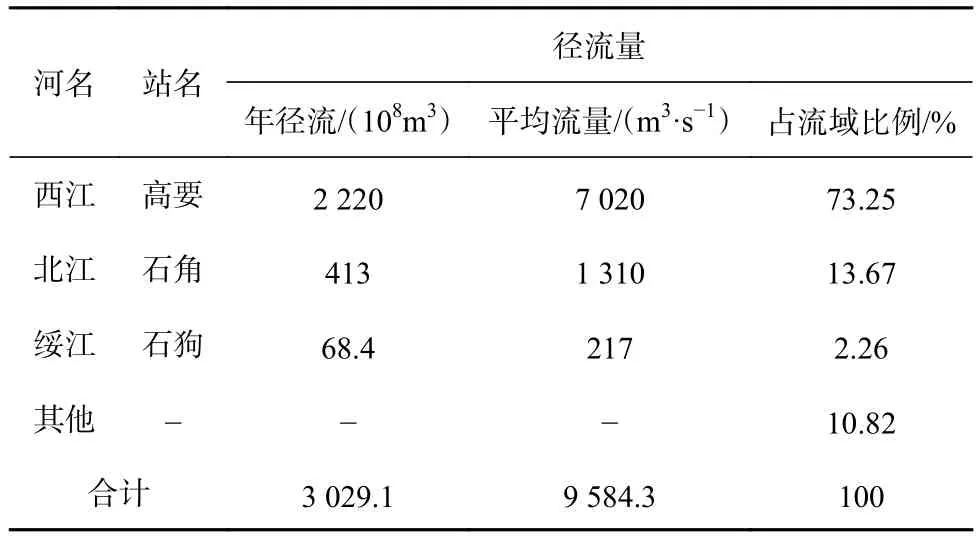

表3 珠江下游径流量(1956−1979年)Table 3 Downstream runoff of the Zhujiang River (1956−1979)

图7 2 500 a BP 珠江河口的余流流场和西江干流河道形态Fig.7 The main network channels of the Zhujiang River and residual current in 2 500 a BP

从“三角洲−子三角洲−沉积体”结构性沉积体系角度,在多学科研究验证基础上进行分析综合,对西江干流形成演变的分析表明,西江干流河道并非以进积形式自陆向海延伸,而要复杂得多。各河段形成需从各要素所致的沉积动力结构进一步探讨解释。

笔者曾计算对西江干流各段地形信息熵的变化[86]。较有规律的河道形态在古河口湾逐渐形成导致其发展方向的确定性增大,表现为地貌信息熵不断减小。西江干流北、中、南3段信息熵的变化显示了这一过程。即北、南形成河道形态时,信息熵减小;中部仍然处于较为开阔的水域,信息熵明显高于南、北河段。

4 讨论和结论

4.1 讨论

本文对珠江三角洲海侵盛期以来形成演变若干问题提出的辨析主要基于范式4的研究,但也高度重视和考虑参照了其他范式的成果。范式4的核心是多学科、跨尺度与量化,这些显然不是一篇论文可以展开深入讨论的议题,因本文辨析之性质,谨陈笔者体会一二以就教于读者。

(1)近百年前,Poincaré[112]认为科学研究需要对现实或对象加以简化,“但是,简单的事实在哪里呢?科学家在两种极端情况下寻求它,其一是无穷大,其二是无穷小。天文学家找到了它,因为星球之间的距离极其遥远,远到它们中的每一个都看来好像一个点,远到质的差别可以忽略不计,由于一个点比一个具有形状和质地的物体简单。另一方面,物理学家找到了基元现象,他们想象把物体分割为无限小的立方体,因为问题的条件在从物体的一点到一点是经受了缓慢而连续的变化,在这些小立方体的每一个间隔内,条件可以认为是恒定。”

Poincaré[112]从空间尺度的方向指出科学家如何寻求简化的研究对象。与上述两个极端相比,三角洲研究的尺度更为接近“人的尺度”。研究的对象是可以直接感触到的赖以生存的周围环境,但同时,深入的研究又涉及到极小与极大的时空尺度。天文学家和物理学家所作的简化对于地学家来说全然无法接受。一般来说,地学的对象包含了最丰富,而且密切关联的多尺度现象。在三角洲研究中,尺度、层次和结构之间的关联是如此密切和重要,难以强行分离而不极大的导致问题回答的局限和失败。例如沉积物的运动必然会牵涉到湍流的作用,底床或沙波的演变,以至沉积体乃至整个三角洲的形成。时空尺度上的巨大差异并不能消除尺度之间的紧密关联,对此地学家的感受更加直接。如果我们被迫忽略或无视这些关联—在过去很长时间内,限于观测手段和科学发展水平而非理念。

另一方面,如果承认世界事物是“任何一处都不能被打断的链条”,正是由于“人类认识能力的局限性”[113]导致的学科局限,我们能看到的仅是多处断裂的“链条”,至今地球科学或科学家只能用各种跨尺度的方法—因为不存在某种统一的跨尺度方法—尝试把断裂散落的链条逐一焊接起来,并尽可能地恢复原来的大小与形状。此项工作必须诸多学科合作无间才有希望成功。这是笔者及其团队在过去20余年试图完成的工作,也是本文辨析的基本学术思想。

(2)如前所言,新范式需要提出或解决此前范式不能解决的问题,除了上述辨析,复举二例。

a.沉积地质学家很早就注意到珠江三角洲地区第四纪沉积层中的垂向堆积序列的特殊性。例如1985年龙云作等[36]即注意到:“根据我们揭露的廿多口钻井,绝大多数表现为下粗上细的正向序列,而不是下细上粗的反向序列,后者被认为是进积型三角洲的经典模式序列,其原因究竟是什么,确实是耐人寻味的。”

这是珠江溺谷湾三角洲层序地层特点之一。从整体看,海侵盛期溺谷湾面积大,潮汐动力强,随着海湾逐渐充填,容积减小,纳潮量以及进入海湾总体能量降低,导致粗粒泥沙输送距离减小,其余水域沉积物随时间细化,诸多钻孔表现为下粗上细的正向序列,与通常所谓进积型三角洲的经典模式序列相反,其理自明。

如果从更具体沉积动力导致沉积物序列变化看,沉积物颗粒垂向变化是一个复杂的多变量函数,并非只是海平面变化的单一函数。范式4可以给出以一定时间分辨率整个河口湾不同时期存在的各种尺度的沉积动力结构,包括在所谓“退积”、“加积”和“进积”时期沉积物输运与沉积的量化时空分布并提出具体的机理,从而为认识此层序地层学问题提供可行和可验证的手段。

b.以Cross领导的科罗拉多矿业学院成因地层研究组为代表的高分辨率层序地层学派的崛起[114],在美国和众多国家,包括我国石油与油气勘探、开发中发挥了显著作用和重要影响。Cross提出“地层基准面”的概念,该基准面是受海平面、构造沉降、沉积负荷补偿、沉积物补给、沉积地形等综合因素制约的抽象(非物理)等时地层基准面。本文范式4从不同方法考虑到所有上述因素,与高分辨层序地层学成为互补学。同时为珠江三角洲形成演变研究从多元视野提出新的问题和解决方法。

4.2 结论

(1)现代科学传入至今百余年,整体科学、技术、学科理论和科学思想不断发展。珠江三角洲的研究经历了各种阶段,不断取得认知的进展。从单一学科定性研究到多学科综合量化研究三角洲逐步成为可能。借用范式的概念,本文提出4个主要研究范式并以若干范例说明。新范式必须一定程度寻求到解决前此范式不能解决的问题之方法,提出对学科进展有重要意义新的科学问题。

(2)从统计学和地貌动力学分析了目前文献关于珠江三角洲岸线位置变化两种观点,第一种观点在定性上是正确的,但没有量化的结果;第二种观点给出了量化的结果,经统计和多学科角度辨析,在定性定量上均不足采信。海侵盛期以来珠江三角洲从溺谷湾到河网三角洲过程,岸线位置变化并非如众多文献所言,自河口向海洋大体平行推进,实际变化远为复杂。笔者提出的岸线演变的宏观描述和上述第一种意见一致,并提出量化的方法、结果与验证。为三角洲演变提供了基于第一性原理的基础和量化的普遍进路。

(3)目前关于现代珠江三角洲演变的两种主要模式“冲缺说”与“断块说”均未能把握其演变基本机理。本文在多年工作基础上提出“‘门’控多核心分级结构沉积模式”,该模式以“三角洲—子三角洲—沉积体”多级沉积结构形式演变。沉积结构有别于密西西比河、长江等大河三角洲,有其独特的时空变化。

(4)西、北江河道与三角洲的形成是同一演变过程的两个方面。干道的形成经历了从河口湾向河道的转变过程。三角洲段西江干流的形成不是单纯的进积型河道自陆向海延伸,存在各种中小尺度复杂变化。北、中、南各河段处于沉积动力结构不同的沉积区。

(5)国际社会对各大三角洲均投入大量研究力量,一方面是三角洲演变基础研究的关键,另一方面三角洲沉积往往有重大的经济资源价值。珠江三角洲的子三角洲和沉积砂体的再研究值得引起重视。