复杂环境条件下超深岩质基坑试验研究

2021-03-01侯俊伟唐秋元刘家易

侯俊伟, 唐秋元, 刘家易

(中煤科工集团重庆设计研究院有限公司, 重庆 400042)

0 引言

锚杆(索)对基坑中存在结构面的岩体可以进行有效加固,从而充分发挥岩体自身的稳定能力。在复杂环境条件下的超深岩质基坑工程中,往往会遇到顺向坡、地下洞室等特殊情况[1]。整体稳定受顺向层面或外倾裂隙面控制的边坡存在平面破坏、折线破坏、楔体破坏等多种复杂的破坏模式,若基坑开挖影响范围内存在地下洞室,基坑施工产生的应力变化会导致洞室产生位移、变形甚至崩塌等不利现象[2-3]。

众多学者对常规深基坑工程支护结构力学性能进行了相关研究。李子运等[4]通过数值模拟研究了深基坑开挖对岩土体应力分布的影响,得出基坑水平角点位置易出现应力集中的结论。阳外光[5]结合重庆南坪某交通枢纽工程深基坑支护锚拉桩支护实例,对锚拉桩施工技术进行了系统总结。陶西贵等[6]通过深基坑预应力锚杆的现场实测,讨论了预应力锚杆在基坑中的轴力分布规律。刘永权等[7]通过推导计算、模拟及实例分析的方式,探讨了基坑中预应力锚索的初始张拉锁定值取值规律。

目前对复杂环境及地质条件下的超深岩质基坑支护结构力学性能及受力机理还缺乏系统研究。在复杂环境条件下的超深岩质基坑工程支挡结构体系中,由于其受力机理的复杂性,仅靠设计过程中的理论计算与有限元分析不足以充分证明支挡结构体系的有效性,宜增加现场试验取得可靠的第一手数据作为基坑支护依据。本文以某超深岩质基坑工程为实例,该基坑深度最大33.20m,基坑边坡稳定性受缓倾角岩层层面及外倾裂隙面控制,同时基坑周边有已建隧道、市政道路及其他建构筑物。采用现场原位试验、有限元数值计算、动态监测等多种技术手段,获得了准确的岩土体和支护结构力学性能参数,提出了安全合理、经济可靠的基坑支护方案和施工工艺。

1 工程概况

项目位于重庆市江北嘴中央商务区,拟建建筑为32层高层建筑,地下6层,结构形式为框架-剪力墙结构,基础形式为桩基础,持力层为中等风化泥岩或砂岩。基坑平面上按“东南西北”四方围合为多边形,基坑边坡总长约300m,最大深度33.20m,平均深度大于30m,属超限深基坑,边坡类型为岩质边坡。

场地属构造剥蚀浅切丘陵地貌区,上覆少量第四系全新统人工堆积层,下覆侏罗系中统沙溪庙组泥岩、砂岩,泥岩和砂岩互层分布。原始地形总的趋势为南侧低,南西角高,北侧及中间地势较平坦,最高点在场地南西侧。地质构造属于龙王洞背斜南端东翼,岩层呈单斜产出,岩层产状为100°∠15°。岩体中主要发育二组构造裂隙:L1组裂隙产状34°∠78°,L2组裂隙产状296°∠71°,裂隙面较粗糙,结合差,为硬性结构面。泥岩层面及砂泥岩接触面为软弱结构面,结合很差。根据赤平投影分析,西侧缓倾角顺向岩质基坑边坡,地质条件复杂。

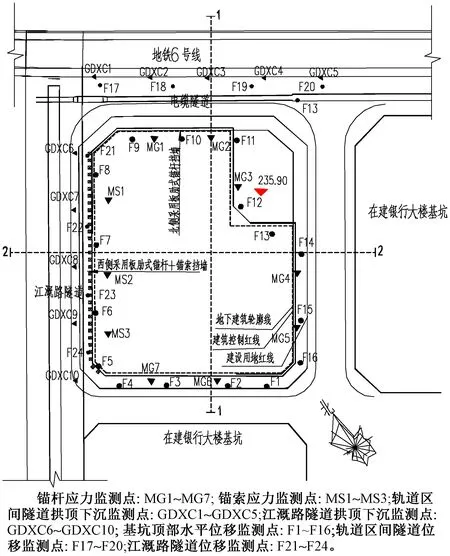

基坑工程周边环境条件复杂,四周均为已建或在建工程,周边建(构)筑物距离基坑边缘水平距离较近,基坑西侧和北侧坡顶为正在通行的市政道路,北侧在相邻25m内包含地铁6号线区间隧道和浅埋电缆隧道,基坑西侧紧邻已建江溉路连拱隧道,隧道距离基坑边线水平距离不足3.0m。基坑东侧为及南侧为在建某银行大楼深基坑工程,基坑和周边环境如图1所示。

图1 基坑、监测点和周边环境图

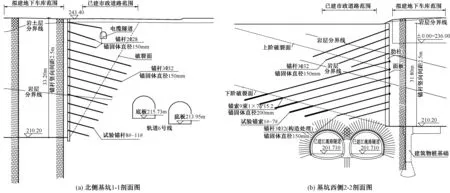

图2 基坑支护工程典型剖面图

2 初步设计方案

基坑北侧和西侧采用永久支护结构支挡,边坡工程安全等级为一级。北侧边坡稳定性受岩体自身强度控制,边坡破裂角为59°,初步设计方案采用板肋式锚杆挡墙支护,为避免影响浅埋电缆隧道,板肋式锚杆挡墙上部采用“短锚杆”。基坑支护工程典型剖面见图2(a)。西侧基坑边坡坡向与岩层层面方向一致,为顺向坡,边坡稳定性由软弱夹层发育程度和岩层倾角决定,在开挖过程中可能出现沿砂泥岩软弱夹层滑动破坏。设计采用肋柱式锚索(杆)挡墙进行支护,上部4排锚杆作为基坑开挖深度在10m以内时的稳定性控制及安全储备用,中间5排锚索承担顺向坡产生的下滑力,下部2排构造锚杆用于锁住坡脚并控制坡脚位移。基坑支护工程典型剖面见图2(b)。基坑东侧和南侧为已开挖的基坑工程,因此仅为临时支护结构,本文不做详述。

3 试验方案、结果及分析

3.1 岩体直剪试验

基坑边坡稳定性受缓倾角岩层层面及外倾裂隙面控制,泥岩和砂岩层面夹薄层状泥化夹层,为软弱结构面。准确获取软弱层面的抗剪强度参数是边坡稳定性分析和支护设计的关键[8]。基坑开挖前选择在基坑原址旁基岩出露位置进行大型直剪试验,如图3所示。

图3 岩石直剪试验位置图

3.1.1 试验方案

试验依照国家标准《工程岩体试验标准》(GB/T 50266—2013)、地方标准《工程地质勘察规范》(DBJ 50/T-043—2016)的有关规定进行,本次试验采用平推法。具体试验方法如下:

(1)法向荷载施加

最大法向应力依次为40,80,120,160,200kPa,每级法向荷载分4~6次等量施加。每施加一次法向荷载,间隔5min测读一次法向变形,即可施加下一次法向荷载,当加到最后一次法向荷载时,仍按上述时间读数,如连续两次法向变形读数差不超过0.0lmm时,可开始施加剪切荷载。

(2)剪切荷载施加

开始时按预估最大剪切荷载的8%分级施加,施加每级剪切荷载后即测读一次剪切变形和法向变形,隔5min再测读一次,以此类推,直至本级施加的剪切荷载所引起的剪切变形为前一级剪切荷载所产生的剪切变形的1.5倍左右时,剪切荷载改为预估最大剪切荷载的4%等量施加,直至剪断。原位岩体直剪试验现场见图4。

图4 原位岩体直剪试验现场

3.1.2 试验结果

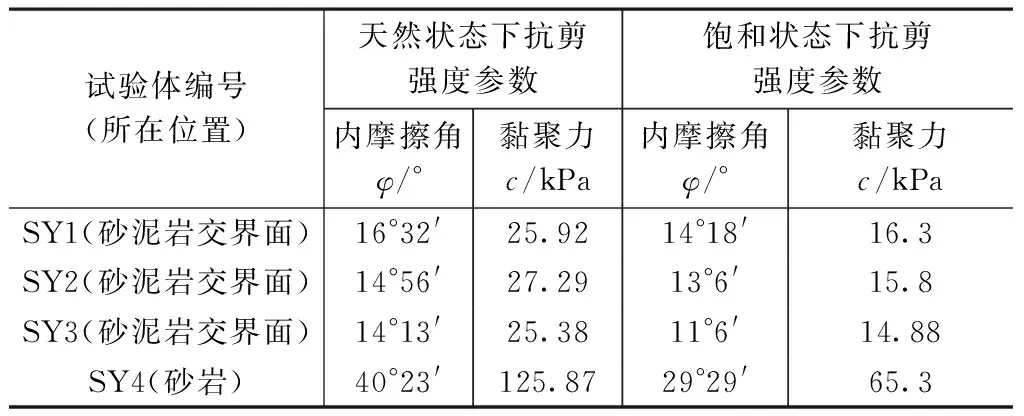

在现场选取4个试验体进行直剪试验,四组岩体大面积直剪试验均沿预定剪切面剪断,峰值明显。各组试验的各个岩性一致、剪断层面一致、剪断方向代表了岩层滑动方向,相互无不良应力影响,客观反映了各试验层面的剪切性能。剪切滑面由泥质、矿物质充填且具光滑镜面,摩擦抗剪强度低。部分剪切面明显含矿物质,且剪切面以下少数砂岩区开始风化,局部软弱层有渗水的情况。试验结果如表1所示。

各试样直剪试验结果 表1

根据本次试验结果并结合地勘报告,综合分析后,建议砂泥岩界面天然状态下黏聚力c取25.0kPa,内摩擦角φ取14.0°;砂泥岩界面饱和状态下黏聚力c取14.8kPa,内摩擦角φ取11.0°,砂岩饱和状态下黏聚力c取65.0kPa,内摩擦角φ取29.0°。

3.2 锚杆(索)相关试验

初步设计方案所采用的锚杆(索)参数多为经验参数,而岩土层的分布、钻孔、注浆等影响因素十分复杂,锚杆正式施工前有必要进行现场拉拔试验,目的是为了判明实际施工的锚杆能否满足设计要求的性能。若不能满足时,应及时修改设计或采取补救措施,以保证锚杆工程的安全。

本次锚杆(索)试验包括锚索锚固段应力分布试验、锚杆(索)拉拔试验和锚杆(索)蠕变试验。

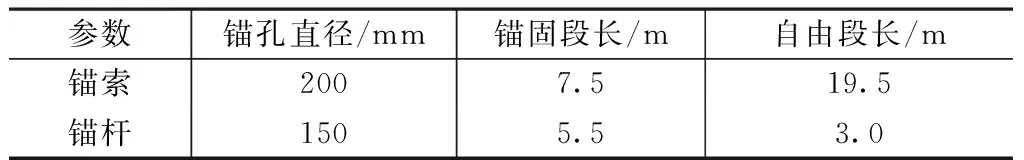

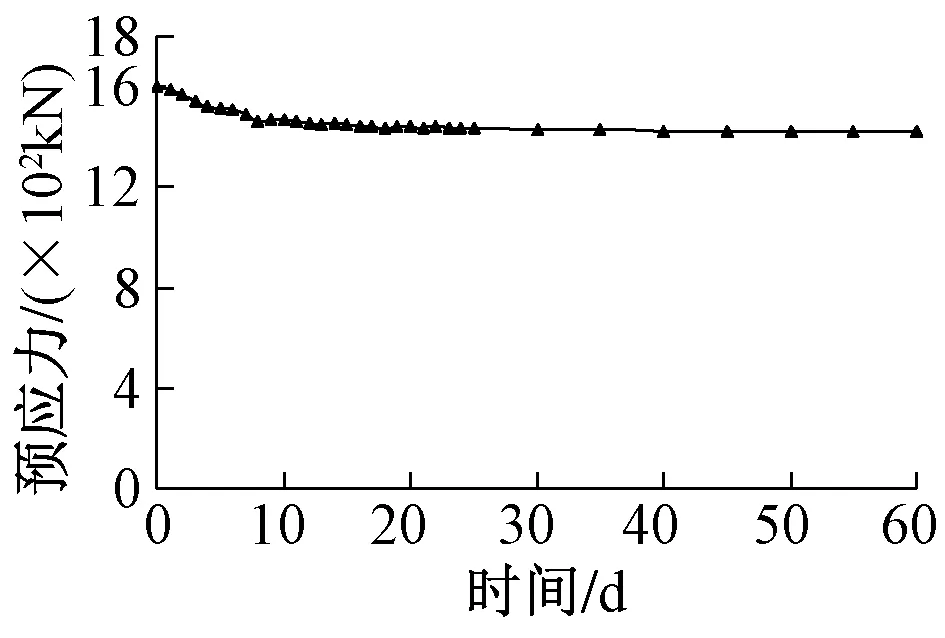

锚杆(索)试验包括1#~7#锚索和8#~11#锚杆(位置见图2)。砂浆强度等级为M30,锚固倾角为15°,其余参数如表2所示。

锚杆(索)测试参数 表2

3.2.1 锚索锚固段应力分布试验

(1)试验方案

试验选取1#~3#锚索进行试验。锚索锚固段长度为7.5m,自由段长度为19.5m。在锚索锚固段不同位置安放内埋式应变计,锚头位置设置锚索测力计,布置如图5所示。

图5 内埋式应变计及锚索测力计布置示意图

(2)试验结果及分析

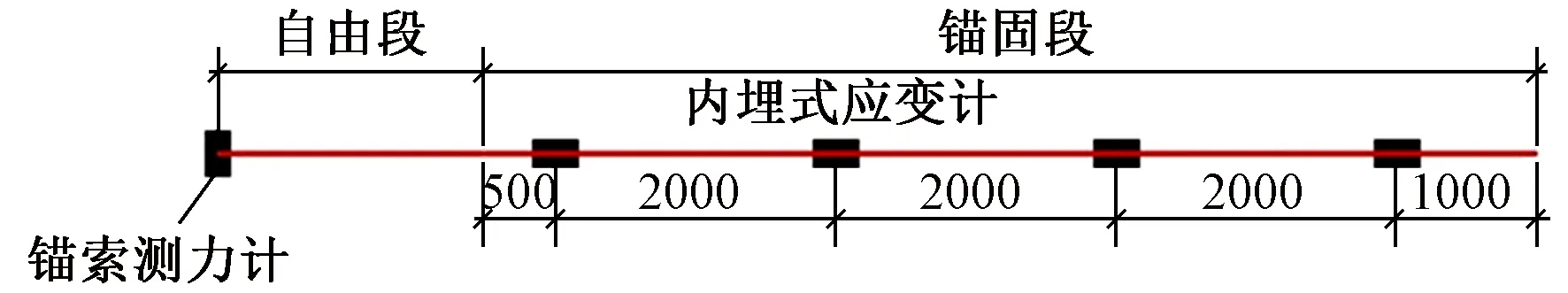

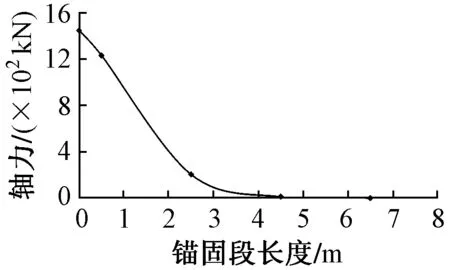

从15d(锚索锁定完成日计为0d)起对1#~3#锚索锚固段应变进行为期10d的数据采集观察。由于3根锚索测试所得应变分布规律近乎一致,取1#锚索的试验结果进行分析。图6为1#锚索应变随锚固段长度变化曲线(应变值取10d内采集数据的平均值)。锚索在锁定后锚固段应变在起始端最大,随着锚固段长度的增加逐渐减小,呈近双曲线型分布[9]。锚索应变在锚固段0~3.0m范围内衰减较快,在3.0~7.5m范围内缓慢降低。

图6 1#锚索应变-锚固段长度曲线

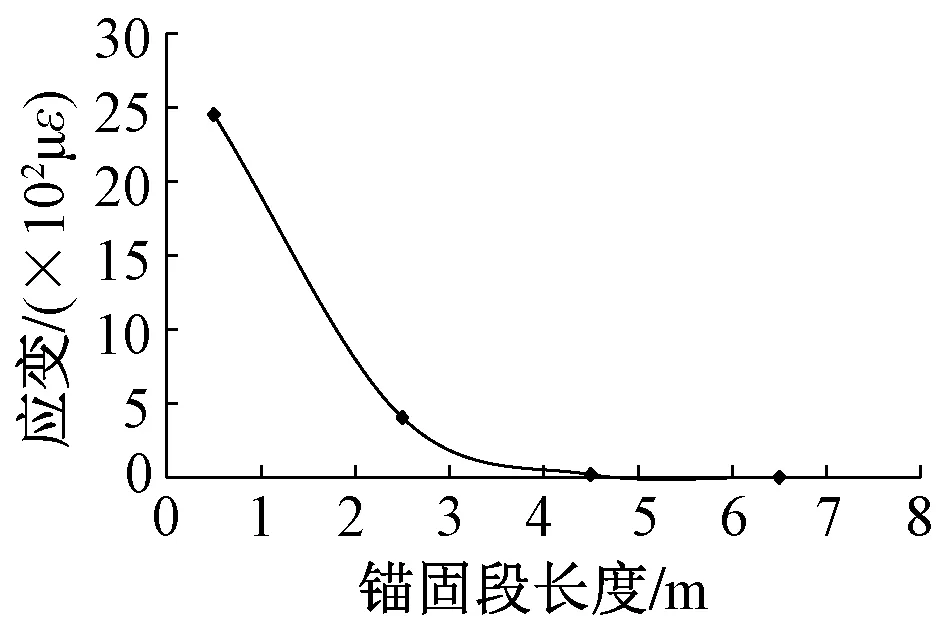

图7 1#锚索预应力-时间曲线

从锚索从锁定之日开始进行为期60d的预应力数据采集,图7为1#锚索预应力随时间变化曲线。1#锚索在张拉后0~60d内总预应力损失为11.2%。在锁定后0~15d内预应力损失为9.4%,在张拉后16~60d以内预应力损失为1.8%,锚索预应力损失在锁定后初期较大,后期趋于稳定。

图8 1#锚索轴力-锚固段长度曲线

图8为测试15d时1#锚索锚固段轴力与锚固段长度关系曲线。由于锚索自由段沿长度方向轴力相等,因此由锚索测力计测得的锚头处轴力与锚固段长度为0时锚索轴力大小相等。假定锚索张拉后锚固段变形处于弹性变形阶段,除锚固段初始位置以外,其余锚固段的应力利用测得的应变值,根据力学弹性理论胡克定律计算得到,然后根据已知的锚固段截面面积将应力换算成锚固段轴力。从图8可看出,锚索锚固段轴力分布规律和应变分布规律基本一致。

3.2.2 锚杆(索)拉拔试验

(1)试验方案

选取4#~6#锚索和8#~10#锚杆进行拉拔试验,主要目的是确定锚杆(索)极限承载力和变形参数,检验锚杆设计参数和施工工艺。最大试验荷载不宜超过杆体承载力标准值的0.9倍,4#~6#锚索最大试验荷载值取2 094kN,8#~10#锚杆最大试验荷载值取665kN。

试验采用单循环加、卸载法,为了使加载装置与反力装置紧密贴合,试验前对杆体进行预拉,预拉荷载取最大试验荷载的5%。加、卸载等级、测读间隔时间按《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2013)[10]表C.2.4要求进行。

(2)试验结果及分析

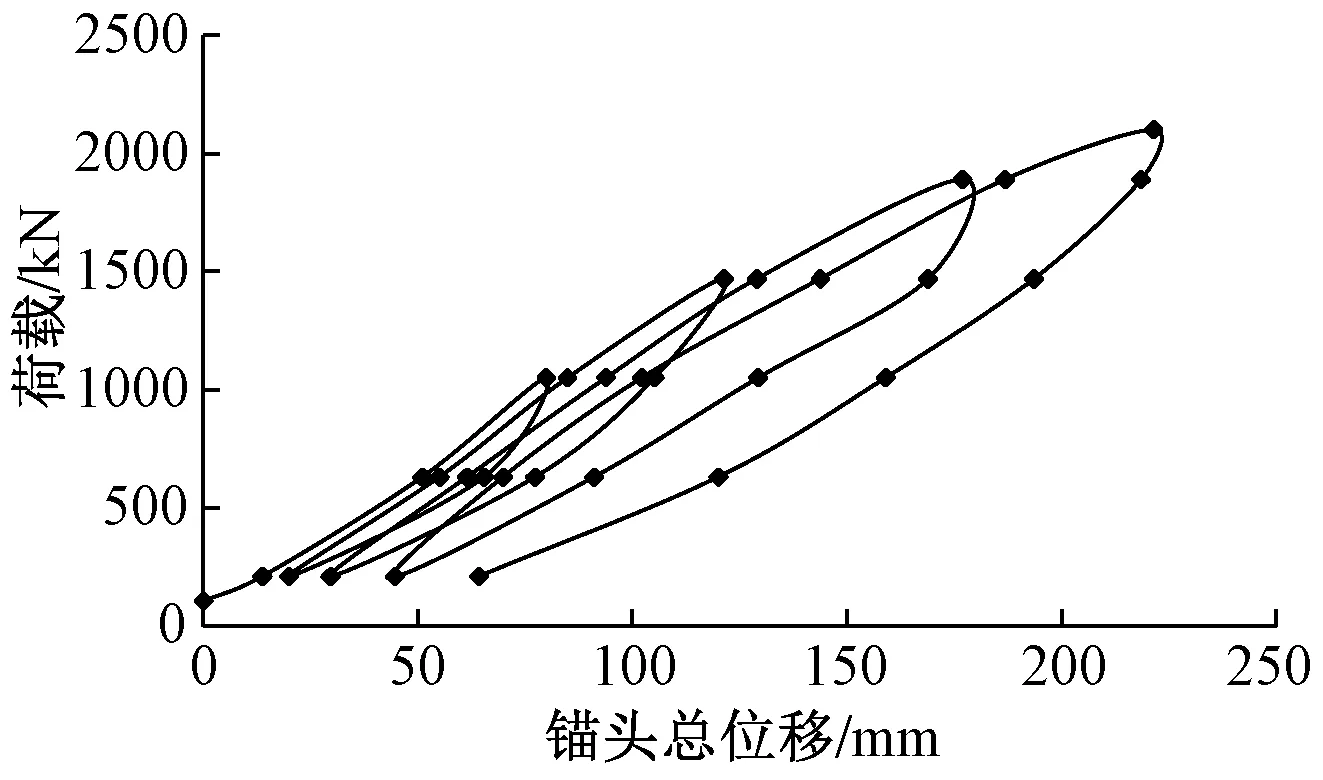

由于各锚索和锚杆测试所得变形规律相近,取4#锚索和8#锚杆作为代表对试验结果进行描述分析。4#锚索循环加载时荷载和锚头总位移关系曲线见图9。荷载与锚头塑性位移、弹性位移关系曲线,见图10。

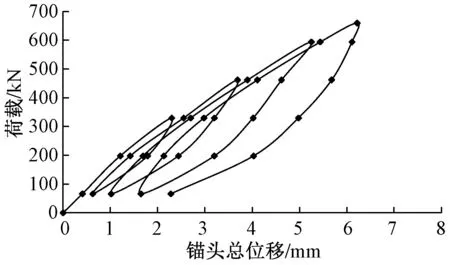

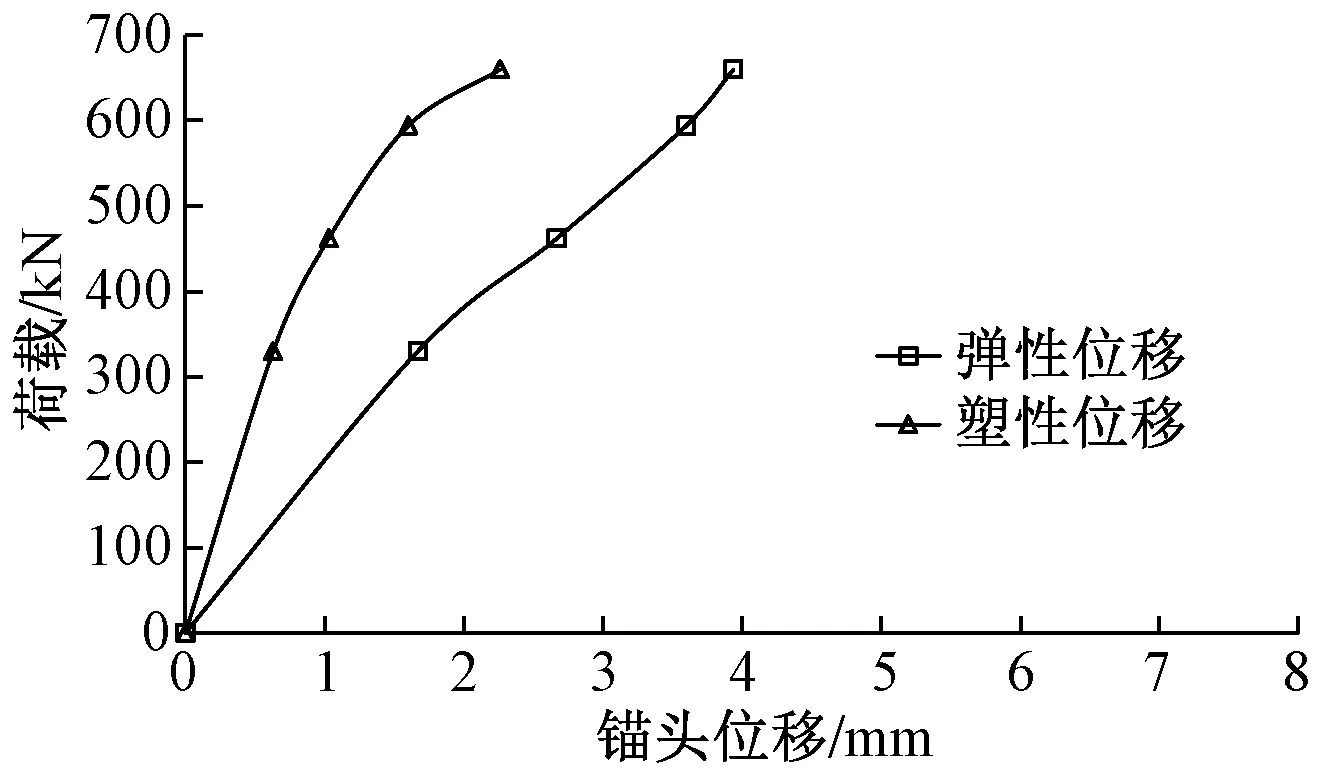

8#锚杆循环加荷时荷载和锚头总位移关系曲线见图11。荷载与锚头塑性位移、弹性位移关系曲线,见图12。

由图9~12可以看出,锚头塑性位移和弹性位移均随荷载增大而增加,且在相同荷载条件下,前一次循环加(卸)荷载产生的总位移比后一次循环加(卸)荷载产生的总位移小。

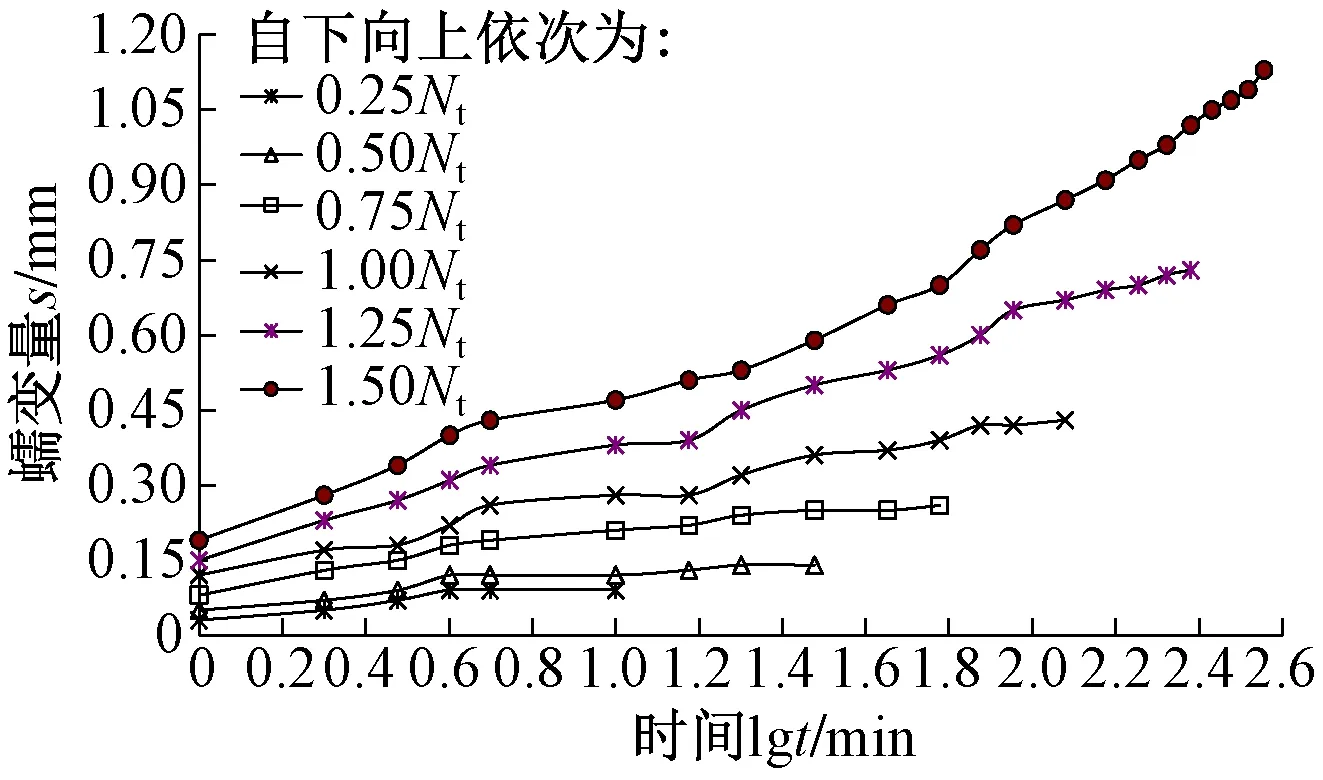

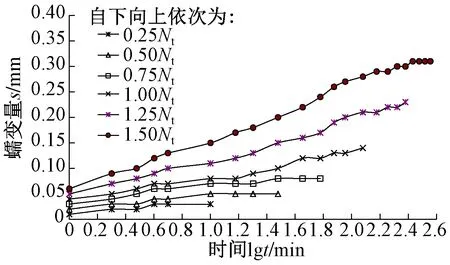

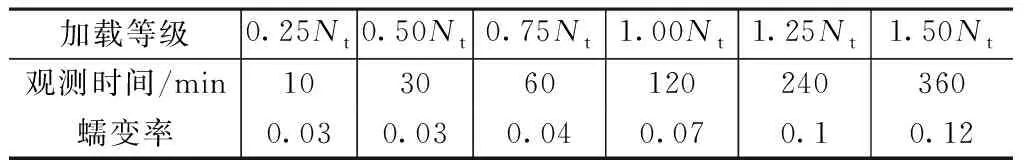

3.2.3 锚杆(索)蠕变试验

(1)试验方案

取7#锚索和11#锚杆进行蠕变试验,在每级荷载下按时间间隔1,2,3,4,5,10,15,20,30,45,60,75,90,120,150,180,210,240,270,300,330,360min记录蠕变量。

图9 4#锚索荷载与锚头总位移关系曲线

图10 4#锚索荷载与锚头弹性位移、塑性位移关系曲线

图11 8#锚杆荷载与锚头总位移关系曲线

图12 8#锚杆荷载与锚头弹性位移、塑性位移关系曲线

图13 7#锚索蠕变量-时间对数(s-lgt)曲线

图14 11#锚杆蠕变量-时间对数(s-lgt)曲线

(2)试验结果及分析

7#锚索蠕变量-时间对数(s-lgt)曲线见图13。蠕变率Kc由下式计算:Kc=(s2-s1)/(lgt2-lgt1),其中:s1为t1时所测得的蠕变量;s2为t2时所测得的蠕变量。蠕变率计算结果见表3。

7#锚索蠕变率计算 表3

11#锚杆蠕变-时间对数(s-lgt)曲线见图14,蠕变率计算结果见表4。

11#锚杆蠕变率计算 表4

试验测得锚杆(索)的蠕变率偏低,说明锚杆(索)锚入稳定较完整岩石一定长度后,锚固体与岩石的黏结性能较好,锚杆(索)张拉力无明显下降,验证了锚杆(索)在该基坑支护工程中的有效性。

4 数值模拟与现场监测

4.1 数值模拟

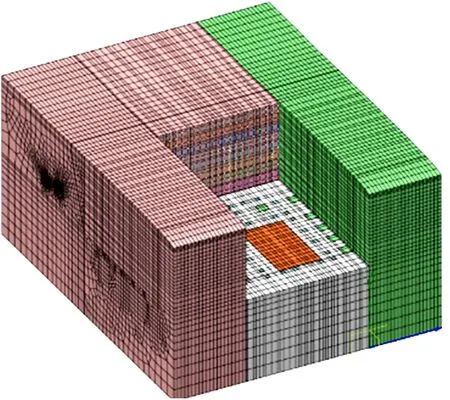

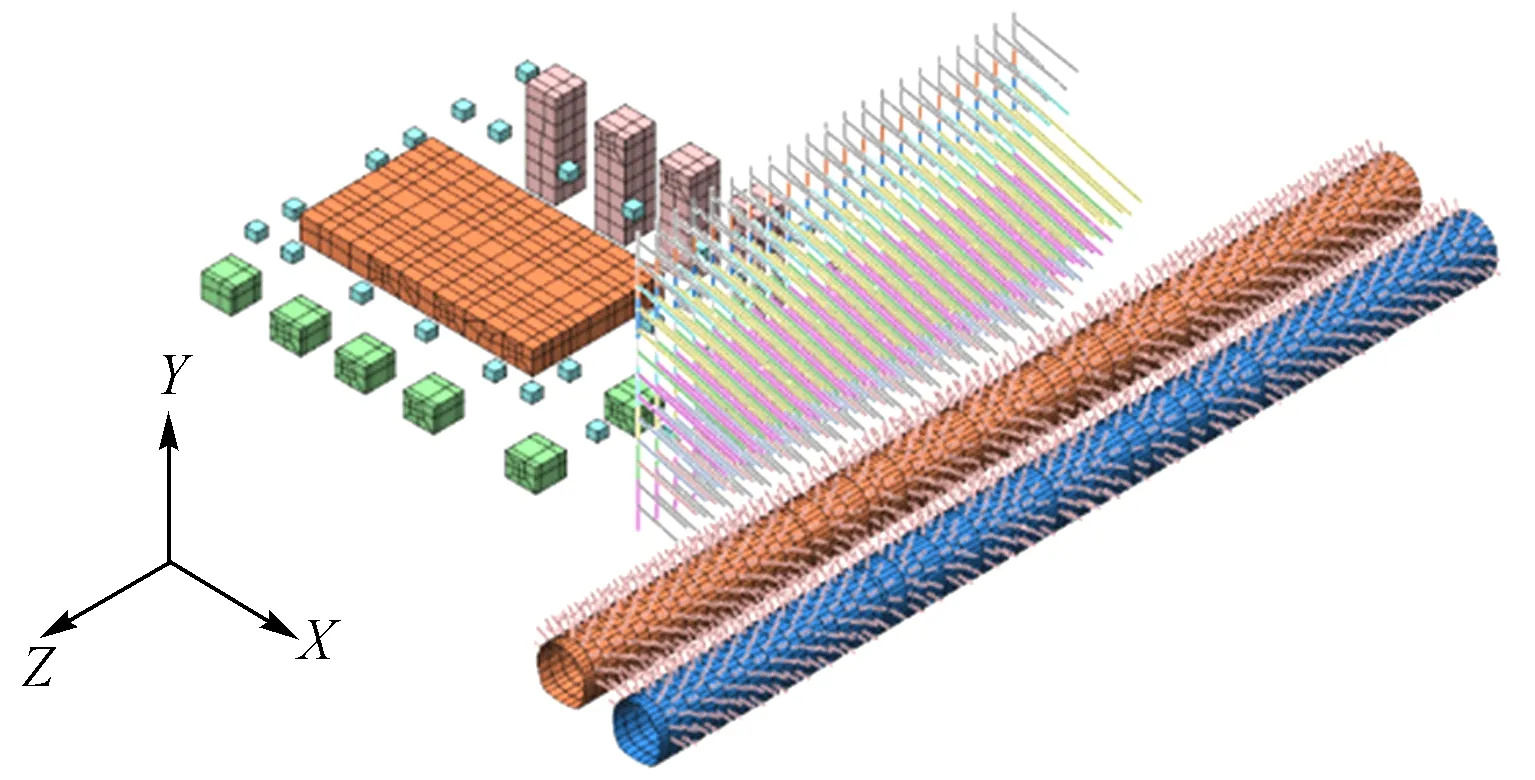

为了进一步验证支护效果的可靠性,利用大型有限元MIDAS GTS 软件对本基坑工程进行了数值模拟。基坑西侧边坡的数值计算结果已在文献[1]中利用ANSYS软件进行了详细的分析。本节主要针对基坑北侧边坡进行数值模拟,简要分析基坑边坡的位移、支护结构内力等情况,基坑开挖完成后有限元模型见图15,拟建结构与隧道空间位置关系见图16。

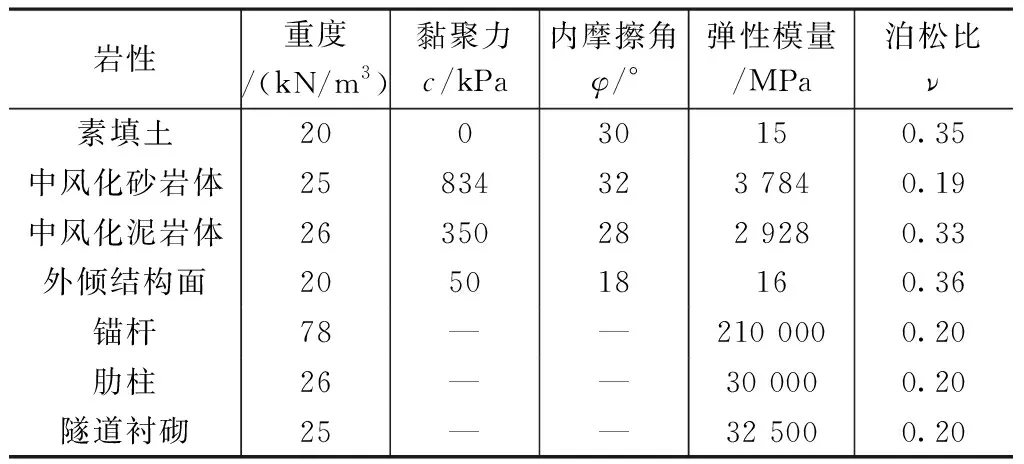

模型区域:有限元模型总尺寸为135×112×68m,垂直隧道轴线方向(X方向)长135m,模型边界距连拱隧道两侧边线分别为30,80m;平行隧道轴线方向(Z方向)长112m;竖直方向(Y方向)长68m,底部距离隧道底板约5倍隧道高度。约束模型侧面边界水平位移和底面竖直方向位移。岩土体采用实体单元模拟,隧道衬砌采用板单元模拟,支护结构肋柱采用梁单元模拟,支护结构锚杆及隧道锚杆均采用植入式桁架单元模拟。模拟计算采用D-P准则,岩土体强度参数指标和锚杆力学性能指标根据地勘报告并结合3.1节获得的试验参数取值,见表5。

图15 基坑开挖完成后有限元模型

图16 拟建结构与隧道空间位置关系

利用有限元模拟基坑开挖和支护过程,按照逆作法施工,每阶开挖高度不超过4.0m。经计算,最后一阶开挖完成后基坑顶部最大水平位移值为4.0mm,锚杆最大轴力450kN,肋柱最大弯矩为240kN·m,最大剪力为420kN,以上指标均满足规范要求。

岩土体及支护结构物理力学计算参数 表5

4.2 现场动态监测

为了确保安全,自施工初期到工程交付运营后都进行了严格的动态监测工作。监测内容包含基坑坡顶邻近建(构)筑物及道路竖向位移、基坑邻近岩土体深层水平位移(测斜)、坡顶竖向和水平位移位移、锚杆应力、锚索应力、基坑北侧地铁隧道和南侧连拱隧道的拱顶下沉及水平位移,主要监测点的位置见图1。

监测结果表明,上述各指标的监测值都未达到预警值,其中基坑北侧侧壁最大水平位移为6.8mm,基坑西侧侧壁最大水平位移为11.25mm;江溉路隧道拱顶最大沉降为0.60mm;地铁6号线隧道拱顶最大沉降为0.60mm;江溉路隧道最大水平位移为0.92mm;地铁6号线隧道最大水平位移为0.72mm。

综上所述,判定本基坑支护结构在基坑开挖施工期间、施工运营期间处于稳定状态。目前,基坑已回填,主体结构竣工验收满5年,周边建(构)筑物未受基坑开挖的影响,支护效果良好,达到了预期目的。

5 结论

(1)准确获取场地岩土体强度参数指标和锚杆(索)力学性能指标是基坑支护工程的前提和关键。前期选取试验场地进行原位岩体直剪试验和锚杆(索)力学性能试验,所取得的试验参数作为进一步指导基坑支护工程设计的重要依据,以保证基坑支护工程的安全。

(2)锚索在锁定后,锚固段应变在起始端最大,随着锚固段长度的增加迅速衰减,呈近双曲线型分布。锚索应变在锚固段0~3.0m范围内迅速衰减,在3.0~7.5m范围内缓慢减小到0。

(3)锚索预应力损失在锁定后0~15d左右偏大,后期预应力损失量较小,基本维持在一个相对稳定的范围内。预应力损失有明显的时间效应。因此,在实际工程中应加强预应力锚索锁定初期的应力检测,防止预应力损失超出允许范围而造成安全隐患。

(4)通过现场试验、数值模拟及现场监测结果的综合分析,本工程支护各项指标均满足规范要求,验证了锚杆(索)支挡结构体系的有效性。本工程已顺利竣工验收并投入使用,基坑支护方案和施工工艺得到了检验。