南河综合整治工程设计浅析

2021-03-01刘邦俊

刘邦俊,王 宁

(南京市水利规划设计院股份有限公司,江苏 南京210016)

1 项目背景

1.1 河道概况

南河位于南京主城西南,全长9.35 km,上游通过莲花闸连接秦淮新河,下游经南河闸、赛虹桥汇入外秦淮河,是建邺区和雨花台区的一条界河,其两岸是快速建设发展的河西新城和南部新城(见图1)。

图1 南河区位图

1.2 存在的主要问题

1.2.1 安全得不到保障

存在防洪设施不达标、临水坡失稳、防渗不足等诸多安全隐患。2016 年长江流域洪水,南河右岸多处河水漫堤,严重影响了城市防洪安全(见图2)。

图2 南河洪水(2016 年)

1.2.2 生态环境较为恶劣

点源、面源、内源等诸多污染因子未得到控制和改善,水质检测资料显示,南河水质为劣Ⅴ类,部分河段存在黑臭现象。

河道自然属性和生态属性受到破坏;河床经常性裸露、河坡大面积硬质化,使水生动植物失去了生长空间,河道自净功能基本丧失(见图3)。

图3 南河岸坡硬质化和水体黑臭(2016 年)

2 工程设计

针对南河存在的诸多问题,提出“安全的河、清澈的河、生态的河、美丽的河”治理目标,形成措施体系。与周边区域规划和产业规划高度衔接,服务沿河社会经济发展和生态文明建设[1]。

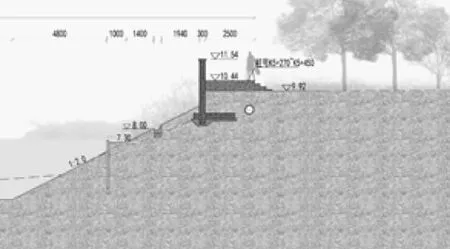

2.1 防洪达标

按照百年一遇防洪标准,南河左岸堤防堤顶高程基本达标;右岸莲花闸至纬八路桥段堤顶高度不足的,结合后方条件进行加高,因地制宜,形成多种断面形式。部分堤段存在渗流隐患,增设垂直防渗体系。

对于堤后房屋紧邻没有退让空间的河段,采用前设防洪墙,避免对现状挡墙和后方建筑产生破坏,防洪墙底板兼作滨水步道,墙顶局部外挑架空,形成观景平台(见图4)。

图4 断面形式一

对于后方有条件退堤段,结合景观的微地形设计来满足防洪要求;对于后方空间不足、有房屋段的,设置防洪墙(见图5、图6)。

图5 断面形式二

图6 断面形式三

2.2 清淤

南河两岸为建成区,清淤施工场地有限,为保障工程实施尽可能少对周围产生影响,综合分析确定采用绞吸式挖泥船配合抓斗式挖泥船等带水清淤方式。底泥清出后利用管道输送至莲花闸处南河河段进行多级沉淀,配置排泥管道约6 km,高压泥浆泵送至长江码头进行填埋。船舶运距约50 km,槽车运距约10 km。清淤量合计约为14.8 万m3。

2.3 控源截污

根据汇水片区排水规划,加快推进雨污分流建设。左岸圩区6 个雨水泵站排口进行前池处理。针对右岸60 个中小型排口,沿墙(堤)进行全线截流,其中大部分位于平良大街~绕城公路段,对所有排口全部截流至雨润广场,再进行末端截流,排入污水系统。待区域排水达标建设完成后,沿线截流管可作为雨水管使用。其余少量中小型排口采用一口一策的办法,截流或迁改错接的管线,对6 个大的合流制排口,新建截流井,与截污系统、调蓄系统、排涝系统结合考虑。针对初雨入河污染问题,新建4 座初雨调蓄池,调蓄量5 mm,并在1#、2#调蓄池实施原位水处理。

2.4 补水

通过新河引水泵站从长江引入秦淮新河内,引水规模为50 m3/s,秦淮新河闸上水质为Ⅲ类,到西善桥后水质变至Ⅳ类,是优质的补水水源。

分别计算生态需水量、生态槽蓄量和生态流速,根据《河湖生态环境需水量计算规范》,南河补水规模取外包流量5 m3/s。

2.5 生态治理

在南河控源截污、生态清淤和生态补水的基础上,进行水生态治理,恢复南河自净功能。充分结合海绵城市理念,从“源头—过程—末端”3 个阶段实现入河污染的全面控制,更好地发挥河道的自净功能,实现河道“长治久清”的目标[2]。

治理措施分三个方面:水生动植物群落构建、生态岸坡改造、生态保障措施。其中,水生动植物群落构建为利用现有河道,恢复生态自然净化,进而提升河道水质;生态岸坡改造为利用现有河道岸坡,以海绵城市为理念,“渗、蓄、滞、净”,减少入河污染(见图7);生态保障措施既是生态治理措施的补充,也是水环境整治措施的最后一道保障,通过增加人工强化手段的方式,保障整个河道水质。

图7 南河岸坡生态化改造

2.6 滨水空间提升

城市滨水区是构成城市公共开放空间的主要部分,滨水区景观规划设计是各类景观规划设计中最为复杂的一类[3]。以滨河绿线作为规划设计外边线,控制预留滨河蓝绿空间。以“空间缝合、资源整合、文化融合、人气聚合”为理念,打通两岸慢行交通,建设特色节点,构建功能完善的滨河景观带。

3 重难点问题

3.1 河道边坡排水组织

随着多个项目的设计、施工,一个问题逐渐凸显:岸坡排水组织设计缺失造成的水土流失,高、陡边坡和灌木组团种植较多处尤为严重。一方面原因是高、陡边坡造成的表面径流速度加快,另一方面是灌木种植区的地表裸土。对此,南河工程中,主要考虑从排水组织完善和绿化种植优化两个方面入手解决。

3.1.1 排水组织完善

针对不同的河道边坡,采取不同程度的纵、横向排水沟体系建设,并与绿化种植沟、渗排植草沟、横向旱溪、隐藏式排口等景观、绿化手法相结合,对于高、陡边坡还要考虑分层纵、横向排水体系。涉及给排水、园林、水环境三个专业,从汇水分区、流量计算、管(沟)设计的基本计算入手,结合海绵城市和环境景观的综合优化,或“显”——旱溪兼作横向排水沟,或“融”——纵向植草沟与坡面绿化景观融合,或“隐”——入河排口、沉砂池与临河步道系统融合埋设。

3.1.2 绿化种植优化

对坡面灌木外侧设置必要的种植沟和纵横向排水沟以满足坡面径流的快速渗、排,并有效阻拦水土流失。

3.2 地下构筑物功能优化

南河项目设计中,考虑到初雨调蓄池和排涝泵站之间存在一种优化可能——地下构筑物合建,最终的解决方案是一次开挖支护、分层分仓,将调蓄池、截流井、泵站前池、水质处理设施平台等多功能模块集成为一个整体(见图8)。地面空间除满足厂站功能要求外,可覆土植绿提升环境,适应城市规划要求(见图9)。

图8 南河地下构筑物合建示意图

图9 调蓄池建设效果(虚线框为地下构筑物)

3.3 绿化种植与洪水淹没

如何处理南河的河道行洪和河坡常态绿化的关系?实际采用的方法是以调查资料作为支撑,通过对条件相似的外秦淮河的主要地被植物、上中层植物的种植高程和多年历水淹没损害情况,以及南河2016 年洪水淹没后植物留存情况等的调查和梳理,确定了南河坡面绿化设计的高程分区。进一步做到生态治理沿河流态和生境,必须根据每条河道自身的水文条件、土壤条件、水质条件乃至地理、光照等因素综合分析。

4 结 语

经过两年的建设,南河工程已于2019 年12 月完工验收,实施效果较为良好,取得了较好的工程效益。南河工程中运用的一些技术和做法,将为后续城市河道综合治理提供经验。