以鲥为瘟:古代长江鲥鱼的污名化

2021-03-01姜明辉

姜明辉

姜明辉,男,复旦大学历史地理研究中心博士研究生,研究方向为历史人文地理。

鲥鱼(Tenualosa reevesii)①,长江三鲜之一,由于其味道鲜美,应季而食,在明清较长一段时间内成为皇家贡品,直到康熙年间才停止进贡。[1](第三册,乾隆三,P602-603)史学界对于鲥鱼的研究主要集中在“鲥贡”方面②。鲥鱼在明清诸多文献记载中又有瘟鱼一称,而瘟鱼的称谓显然与其鲜美程度和贡品的地位不符。鲥鱼缘何被称为瘟鱼,清人章穆在《调疾饮食辩》中认为“(鲥鱼)其性一无可取,能发痼疾,动疳虫,又能生疫病”[2](P319)。即认为人食用鲥鱼会生疾病。今人薛理勇在《说鱼道虾》中认为瘟鱼是产卵后体型瘦弱和肉质变差的鲥鱼[3](P43-44)。以上观点,均是就鲥 鱼自身 某一方面特性发展出来的观点,看似有一定道理,却又存有诸多疑点。缘何鲥鱼会在特定的地域被冠以瘟鱼这一“污名”,鲥鱼的这一污名又是怎样逐渐被固定的?本文将对鲥鱼缘何被称为瘟鱼,以及这一污名的形成过程,做进一步的梳理和探讨。

一、“瘟鱼”的地理分布

鲥鱼,作为一种时令鲜味,在明代被选为贡品供奉太庙③。在明清两代诗文中多有对其味道鲜美的描述。明郭濬《吴中春游曲五首》:“软软东风淡淡烟,酒旂摇曳映花船。倾杯但诧烹鲜好,争买鲥鱼不论钱。”[4](卷14,P199);清洪亮吉的《里中十二月词》中也有类似的描述:“鲥鱼上市值万钱,山筍转嫩樱桃鲜。”[5](卷10,P677)从二人的诗中可见鲥鱼在江东被视作尤物,为了追求至鲜之味,不惜重金求购,已经到了远非常人可以享用的地步。

既然鲥鱼在江东视作珍品,那么鲥鱼为何又被称为瘟鱼?鲥鱼被称为瘟鱼最早出现在明陆容的《菽园杂记》中:“时鱼尤吴人所珍,而江西人以为瘟鱼不食。世之遇不遇,岂惟人为然,夫物则亦有然者矣。”[6](卷6,P74-75)陆容感叹不仅人会有不同的遭遇,鲥鱼也如此,吴人珍视它,而江西人认为它是瘟鱼而不去食用。其后,杨慎在介绍鱼类专书《异鱼图赞》中也有相似记载:“时鱼似鲂,厥味肥嫩,品高江东,价百鳣鲔。界江而西,谓之瘟鱼,弃而不饵。”[7](卷1P3)杨慎未指明“界江而西”与陆容所指是否同地。稍晚于陆容和杨慎的李时珍在《本草纲目》中有这样的描述:“按孙愐云‘鲥出江东’。今江中皆有,而江东独盛,故应天府以充御贡。每四月鲚鱼出后即出,云从海中溯上,人甚珍之。惟蜀人呼为瘟鱼,畏而不食。”[8](卷44,第六册,P96)李时珍认为只有蜀人将鲥鱼称为瘟鱼,与陆、杨二人所谓“江西人”和“界江而西”又有不同。

清人关于瘟鱼的记载大多沿用明人之说。胡世安给《异鱼图赞》作笺时注意到李时珍的说法,但是述及瘟鱼的分布范围,仍然采用的是杨慎的观点“按:孫愐云‘鲥出江东’。今江中皆有,而江东独甚,应天府以充贡,每四月鲚鱼出后即出,云从海溯上,人甚珍之。惟江以西呼作瘟鱼,畏而不食。”[9](卷1,P18-19)另外,《格致镜原》[10](第1032册,P668)和《事物异名录》[11](卷38,P550)也都采用杨慎 “界江而西”之说。《续通志》[12](卷179,P4357)、《虫荟》[13](卷4,P206-207)引用的是李时珍《本草纲目》中“蜀人呼为瘟鱼”之说。

综上所述,明清两代关于鲥鱼被称为瘟鱼的地点有三种说法:一是陆容的《菽园杂记》“江西人”之说,二是杨慎《异鱼图赞》“界江而西”之说,三是李时珍《本草纲目》中的“惟蜀人”之说。给出了三个不同的地理位置,江西和蜀地比较明确,即今江西和重庆、四川,但“界江而西”的范围并不确定。在弄清这一问题之前,先要弄清楚今天鲥鱼的分布范围。

鲥鱼是一种暖水性中上层海洋鱼类,平时生活在海中,每年春末夏初洄游到江河淡水中产卵。鄱阳湖及其上源是其主要产卵场,仅有少量能游到九江以上的[14](P22)。古 人对于鲥鱼的洄游也有着相似的认识。

元末明初叶子奇在《草木子》中说:“江水之族,如扬子大江,族类各有所限。江蟹至浔阳则少,鲥鱼至鸭栏矶则少。”[15](P13)鲥鱼主要分布在鸭栏矶以下。鸭栏,临湘县东北十五里④,今湖南省临湘市江南镇西有鸭兰村,位于洞庭湖汇入长江的入口处,长江荆江段的下游。清初学者查慎行《九江向无鲥鱼网户忽获一尾以馈太守晚餐分噉作三绝句》一诗小序说:“鲥鱼不过鸭栏驿,以鱼随潮上,潮到小孤辄回也。”认为鲥鱼借潮水之力洄游,潮水受到长江中小孤山阻挡,所以鲥鱼到安庆、九江即止。小孤即小孤山,明清时属安庆府,隔江为九江府。清徐岳在《见闻录》中提到:“鲥虽江鲜,实海错也。故其溯大江而上,不越安庆、九江,然其必有时,故名。”[16](P1-2)指出鲥鱼是洄游鱼类,并指出其分布范围在安庆、九江以下。

上述观点对鲥鱼洄游范围的认识停留在安庆、九江以下,最远尚未到达洞庭湖流域。需要指出的是,清代有人对这种观点进行了批驳,江昱《潇湘听雨录》认为:“湘江鲥鱼,开网之期不能在四月朔,必五月杪、六月初方有。不过小孤之言,殆非实也,然亦上及衡州而止。”[17](卷8,P697-698)显然鲥鱼在洞庭湖流域也有分布。檀萃在《滇海虞衡志》中也同样有鲥鱼分布在洞庭湖的记录:“谓鲥不过小孤,非也。甲申夏,于黄州见网获鲥,庚寅夏过洞庭日馔鲥,且至于常德。”[18](卷8,P192)鲥鱼不仅能游过小孤山,还可以到达洞庭湖,甚至远在常德(今湖南常德市)仍有鲥鱼出现,黄州即今湖北黄冈市。

至此,可知鲥鱼虽主要分布在鄱阳湖流域,最远可达洞庭湖流域。但无论古今,鲥鱼均不能越过三峡上溯到重庆、四川。所以“界江而西”的范围应该在今天的江西、湖南、湖北一带。

二、“瘟”从鲥鱼来

如前所述,现存有关鲥鱼被称为瘟鱼的最早记载出现在明代,地点有江西、界江而西和蜀地三种说法。其中李时珍之说出现最晚,但《本草纲目》为著名医书,因而影响最大。李时珍之说存在三个疑问:其一,蜀地不在鲥鱼的分布范围内。其二,陆容、杨慎之说早于李时珍,李是否看过二人著作尚不可知,但可以肯定的是他并未采纳陆、杨之说。生于明末的胡世安在崇祯庚午年(1630)成书的《异鱼图赞笺》中,对鲥鱼有这样的解释:“惟江以西呼作瘟鱼,畏而不食。”[9](卷1,P18-19)胡世安虽参考过李时珍的《本草纲目》,但是仍用“江以西”之说,说明他不赞同“惟蜀人”说。其三,从作者籍贯来看,杨慎为四川新都(今四川省成都市)人,胡世安为四川资州(今四川省乐山市)人,二人皆为蜀人,李时珍为湖北蕲春(今湖北黄冈市)人,属“界江而西”之人。从生活年代来看,杨慎生于弘治元年(1488),长于李时珍30岁,胡世安生于万历二十一年(1593)稍晚于李时珍。综合籍贯、年代因素,由常理推断,杨、胡二人应比李时珍更为了解蜀地风俗,而二人书中皆未有“蜀人”呼鲥为瘟鱼之说。

此外,清宋荦在《鲥鱼联句》中也质疑蜀人之说:“生致体殊瑩,缓烝势若颤。畏啖何其愚(蜀人呼为瘟鱼,不敢食),得珍未妨擅。”[19](卷22,P260)正如诗中所讲,倘若得到如此珍贵的鲥鱼,怎能弃而不食?民国徐珂《可言》中也表达了相似的观点:“清宋荦《鲥鱼联句》诗注:‘蜀人呼为瘟鱼,不敢食。’沪之四川酒楼乃无不以鲥鱼为应时珍品,岂古今蜀人不同嗜耶?”[20](卷12,P1027下)足见蜀人并非不食鲥鱼。另在民国短篇小说《拍案惊异》中有一则《鲥鱼不食》的故事:“鲥鱼为鳞族佳味,江浙多珍之。惟蜀人相戒不食,以为食之必生疫病,因呼为‘瘟鱼’。渝江见即弃之,渔人亦不敢食之。”[21](P91)渝江即今天嘉陵江,此处所指瘟鱼应该是产自嘉陵江流域的一种淡水鱼,而非长江鲥鱼。

综上所述,李时珍的“蜀人”之说有误,其所指瘟鱼也并非长江鲥鱼。但由于其在《本草纲目》中首次将“瘟鱼”和鲥鱼的疗效共同论述,将后人对瘟鱼的解释引向鲥鱼本身:

鲥鱼(食疗)

释名。(宁原曰:“初夏时有,余月则无,故名。”)

出产。(时珍曰:“按孙愐云:‘鲥出江东。’今江中皆有而江东独盛,故应天府以充御贡。每四月鲚鱼出后即出,云从海中溯上,人甚珍之。惟蜀人呼为瘟鱼,畏而不食。”)

……

肉。气味:甘、平、无毒。(诜曰:“发疳痼。”)

主治。补虚劳(孟诜)。蒸,下油,以瓶盛埋土中,取涂汤火伤甚效(宁原)。[8](卷44,P96)

该段文字是李时珍《本草纲目》中对于鲥鱼的描述,括号中的字原为双行小字注释。从其记载来看,李时珍虽在此提出“蜀人说”,但他对鲥鱼肉的性状描述是“甘、平、无毒”,而认为鲥鱼能“发疳、痼”的人是唐人孟诜。虽然李时珍将其收进该书,但依照上面文字的体例推断,李时珍并不认同瘟鱼是由鲥鱼本身发疳痼导致的。

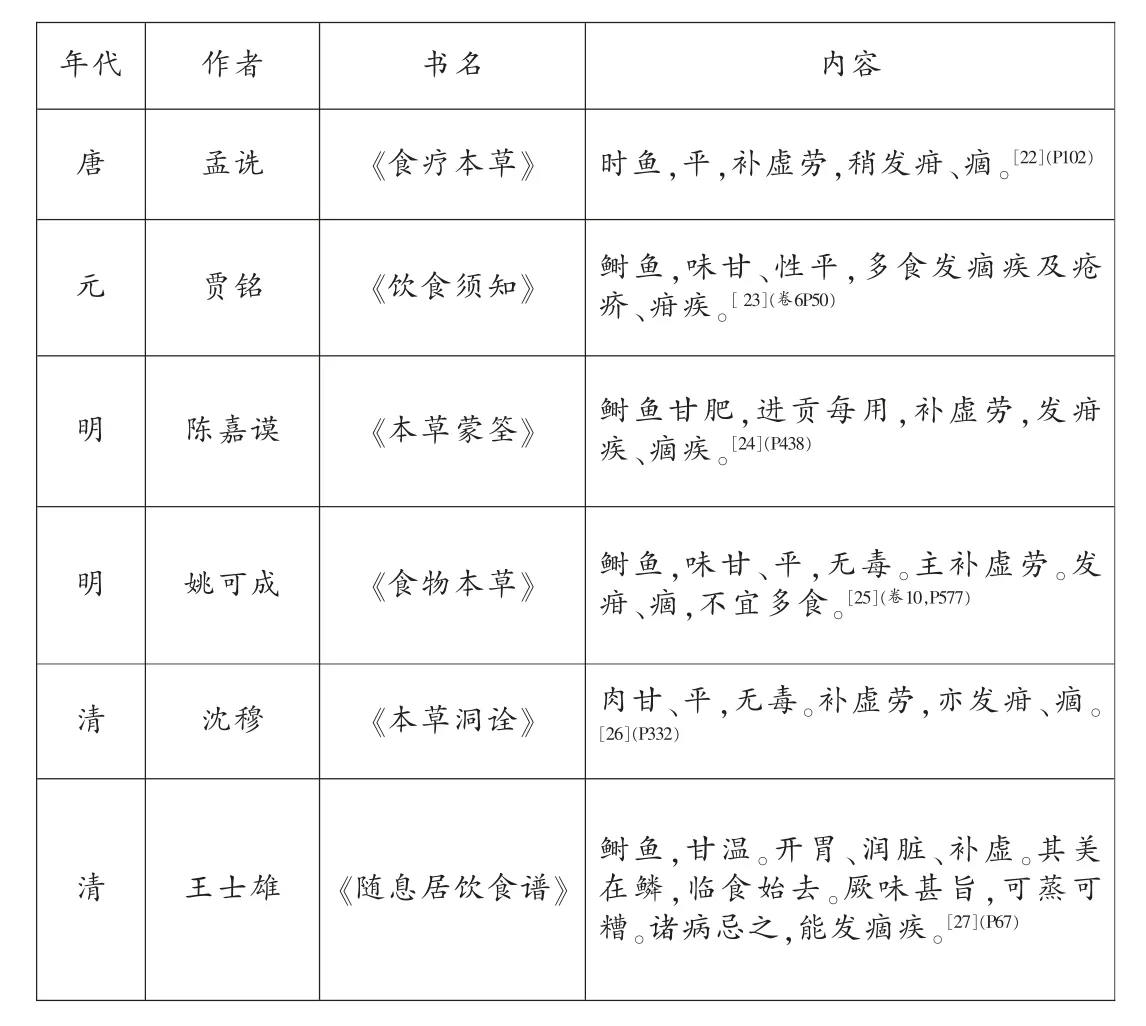

表1 历代医书中有关鲥鱼“发疳、痼”的记载

鲥鱼的发疳、痼之说由来已久,笔者将其归纳整理如下:

从上页表1中可见,鲥鱼发疳、痼之说,虽始自唐代孟诜,但孟诜仅说鲥鱼能稍发痼疾。很明显这个观点经过历代不断阐发和加工,有一个从稍发疳痼延伸为多食鲥鱼发痼疾,到确定能引发痼疾的变化过程。

本文开头所引清人章穆的观点也是如此,此说类似于今天的“发物”。清何绍基在《病起奉谢王敬一丈》诗中讲述了因食用鲥鱼过量而引起肠胃不适的情况:“有客驰馈大鲥鱼,带鳞透蒸供饱嚼。何缘触迕到脏神?隽味不受翻成嗔。夜来腹痛迸将裂,号呻达旦惊四邻。牵连反复及肝胃,倾吐宿酒数十斤……今晨请缓疏引子,和我戒食鲥鱼诗。”[28](卷26,P732)新鲜鲥鱼脂肪含量较高,过量食用鲥鱼可能引起不适,但是却不能构成其称为“瘟鱼”的理由。古人认为诸多鱼类均有诱发疳痼的可能,如《调燮类编》中讲到:“鲤鱼,发风热,五月五日勿食。鳜鱼,有十二骨,每月一骨毒杀人,取橄榄核、未流水,调服自愈。白鱼,发脓,有疮疥人勿食。”[29](卷3,P105)这些鱼类都没有被称为瘟鱼,甚至一些有毒的鱼类如河豚等也无人称为瘟鱼。检索相关数据库未发现因为食用鲥鱼导致发生疫病的记载,所以明人仅因唐孟诜的鲥鱼发疳、痼一说,就认定其为瘟鱼,并不可信。

另外一些文献,如清吴仪洛《本草从新》在介绍鲥鱼时讲道:“鲥鱼,甘、平,补虚劳。”清张璐《本经逢原》中记载:“鲥鱼,甘、温,无毒。发明:鲥鱼性补,温中益虚,而无发毒之虑。”[30](P222)二人均未提到鲥鱼发疳、痼之说,张璐更是认为“无毒”,愈加证明瘟鱼之瘟并非来自鲥鱼本身。正是因为“发疳、痼”这种副作用并不存在,所以才会有地点上的差异,否则江东鲥鱼也可称作瘟鱼了。

另有观点认为瘟鱼是鲥鱼产卵后的亲鱼。今人薛理勇在《说鱼道虾》中引用杨慎的观点,进而推断瘟鱼是对产卵后亲鱼的描述。鲥鱼产卵后营养消耗较大,体型瘦弱干瘪。乾隆《长沙府志》有云:“鲥鱼,五月出,过则为鲞鱼。”[31](卷36,P990)意思是过了五月之后的鲥鱼,味道像“鲞”一样,鲞即我们通常所说的干鱼。《竹岩诗草》和《湘绮楼诗文集》中也有“来鲥去鲞”之说⑤。《(光绪)富阳县志》:“按鲥鱼在四五月间,由鳖子门而来,至钓台即止。其由钓台回下者,则目红而肉老矣。”[32](卷15,P1238)虽然此条史料中描述的鲥鱼,是产自钱塘江流域的鲥鱼,但是也能看出产卵后的亲鱼,味道已经不够鲜美;鲞鱼只是适口性差,肉质变老,味道不够鲜美,而瘟鱼不能食,人食用后会生病。

综上所述,陆容和杨慎所指的瘟鱼,如果是指鲥鱼本身的话,尚不能成立。李时珍“蜀人说”明显是蜀人附会了另一种鱼。瘟鱼之“瘟”并非来自鲥鱼。

三、被建构的鲥“瘟”

通过以上论述可知,一些明代以前的医书记载多食鲥鱼可能诱发疳痼,多种明代文献记载鲥鱼为瘟鱼。古人认为药食同源,一些食物也有药效,吃食物也能养生,即食疗,因而李时珍等人将鲥鱼载入药典。明代文献记载鲥鱼是瘟鱼,是从鲥鱼的副作用上来说的,两者之间还有一丝关联。到了清初,虽然有部分药典仍因袭明代的说法,但对瘟鱼的解释逐渐从鲥鱼本身转向了鲥鱼之外。随着时间的推移和传播空间的扩散,瘟鱼的内容也更加丰富。

明末清初学者顾景星是李时珍的同乡,蕲州(今湖北黄冈蕲春县)人,在其编著的《黄公说字》中有云:“(鲥鱼)自江溯三峡入蜀,则深夏矣。界江以西弃而不取,谓之瘟鱼。彼土病热,诬及鱼也。”[33](经部202册,卷42,P656)众所周知,鲥鱼不能通过三峡上溯到蜀地,此处可能与李时珍时代一样,将另一种鱼视作鲥鱼。但值得注意的是顾氏对瘟鱼的解释,其“瘟”并不来自于鲥鱼,而是将地方性疾病转嫁到鲥鱼身上。虽然此处讨论的是界江以西,但从侧面可以看出,他认为上溯入蜀的鲥鱼也没有“瘟”。

清初名居士周安士(梦彦)劝人向善的《安士全书》谓:“多食鲥鱼者,易染瘟疫;多食鲚鱼者,发痰火疮疥;多食虾者,发疮动风;多食鳝鱼、黄颊鱼,发动病气。皆水族,味之无益者也。”[34](下册,P108)作者出发点是劝人不要杀生,勿食鲥鱼等美味水产,用夸张的说法,将鲥鱼与瘟疫联系在一起。

以上二人对瘟鱼的解释与明人不同,即瘟鱼之“瘟”并非来自鲥鱼本身,或指地方热性,或是认为多吃鲥鱼的人容易感染瘟疫,是将瘟疫附会在鲥鱼身上的结果。清章穆在《调疾饮食辩》中写道:“《说铃》⑥曰:‘多出鲥鱼之岁,必有瘟疫。’非虚语也。”[2](P319)也是一种将瘟疫附会在鲥鱼身上的说法。

清徐岳《见闻录》中记载了这样一则故事,是讲鲥鱼与战乱的关系:

鲥虽江鲜,实海错也。故其溯大江而上,不越安庆、九江,然其来必有时,故名。一日,彞陵副将馈数十尾于荆镇,荆镇郑公化源邀食,味甚美。公即于樽俎间饬水陆将领谨守要隘,严修武备。未几而西山贼突至远安,失游击将军一、守备千总各一。郑公叹曰:“我镇荆十五年,三食此鱼,三见贼至。初,李自成子李小儿合贼十七万,围城七日,却走之。又小李儿、霍摇旗、马掘子、王二、王三合诸股贼,号四十万,炮火猬集攻城,日夜不休,城无完堵,随倒随修。用计以老其师,后出奇兵大败之,凡四十日而围解。今仅存小李儿一股,乃为孺子偾事。”孺子者,盖指失事游击黄某也。某即黄得功之幼子,出防远安。郑公申饬戒严,而黄游击有庆贺,连宵宴会。贼遂乘机夜袭,入帐中始觉,踉跄格斗,遂被害。备、千总入救,亦受创而卒。若郑公者可谓老将知兵矣!后数年公殁,公子以世爵协镇绍兴。有健儿献鲥鱼二尾颇巨,即烹一尾啖之。明日又烹一尾,味不甚佳,食箸金镶处渐渐色黑。余时在坐,疑有毒,即不食。公子亦不食,诘庖人,云恐天热鱼馁。置井中,别无他。食者亦无恙。乃知鱼腐,金银亦为变色,不必有毒也。《本草》云:“蜀人呼鲥鱼为瘟鱼”。相戒不食,彞陵之鱼必从川来,宜其为不祥之物也。[16](子部第250册,P387)

这段故事中所提到的彝陵、荆州、远安,均在今天的湖北省,其所发生的地域范围基本在陆容和杨慎所指的江西或者界江而西一带。该故事后又被多次引用,见于《(乾隆)东湖县志》〈(同治)续修东湖县志》和〈(光绪)荆州府志》⑦。故事有明显的附会和虚构掺杂其中,可以分为两个部分。第一个部分是荆镇郑公讲述自己三次吃鲥鱼的故事,每次吃鲥鱼都遇到刀兵灾祸等不详的事情发生。故事里虽然没有提到明确的时间,但是却提到了一个关键地名远安(隶属荆州府)。《(顺治)远安县志》中有如下记载:

顺治六年,王贼犯境,荆镇总兵郑公四维尽剿贼败,游击吕腾蛟深入没于阵……顺治六年二月,姚黄、王二、王三等贼万余出犯茅坪,荆镇中营游击武君相奋勇击之,活擒伪副将张有才、伪参将李学、伪守备王自登等贼……十一年,李贼出犯十八湾,守备涂铠杀贼多级,活擒数十,贼遁。又十月,李贼遣党贼等盘踞北砦一带,砦民李春、元六儿等顺贼,游击崔文元同守备关升领兵扑剿,贼遁,招抚春元等释之。[35](卷5,P4a-6b)

此处记载虽然与《见闻录》中的故事不尽相同,但故事梗概却基本一致,所以据此推断郑公化源就是郑四维,通过一系列改编,演绎成新的故事,并将鲥鱼引入其中,将鲥鱼与灾祸联系在一起,给予其瘟鱼之名。

《见闻录》中的第二个故事是郑化源之子在绍兴吃鲥鱼,鲥鱼腐败变质,用金银去试毒,发生因硫化反应而导致变色,但是却没有中毒。这也从侧面证明了鲥鱼本身被视为瘟鱼的谬误。故事最后引用李时珍《本草纲目》中“蜀人呼鲥鱼为瘟鱼”的观点,想要证明郑化源所食用的鲥鱼就是蜀地来的“瘟鱼”。由于前文已经讨论过鲥鱼的分布情况,蜀地没有鲥鱼分布,加上郑化源食鲥鱼的故事,很明显可以看出,将其称作瘟鱼是在污名化鲥鱼。清人梁章钜在《归田琐记》中记曰:“人谓荆州有鲥,主起刀兵,不宜食。余以八月食鲥,次年五月升任去荆,毫无他警,则前说不尽然也。”[36](卷8,P160)这个记载,说明鲥鱼为不祥之物的说法,与彝陵相邻的荆州也有。这里也明显地否定了《见闻录》中郑公编造的鲥鱼主刀兵的故事。另外,《见闻录》与《归田琐记》中的记载也说明,鲥鱼不一定每年都能上溯到荆州、彝陵一带,因而在当地比较少见。所以才会有鲥鱼出现“主起刀兵”的传说。

四、结论

鲥鱼在江东被奉若珍品,在江西、两湖和蜀地则被称为瘟鱼。明人围绕鲥鱼发疳、痼来阐发,认为“瘟”是出自鲥鱼本身。这种解释在逻辑上存在问题:如果是普遍现象,无法解释为何江东无瘟鱼之说。显然鲥鱼并不能致瘟,瘟鱼之说是特定地方对鲥鱼进行附会、加工的结果。李时珍的蜀地说也明显有误,因为长江鲥鱼不可能上溯到蜀地,蜀人将其他鱼类附会于长江鲥鱼。清人对于瘟鱼的解释有三种,重点转向鲥鱼之外:瘟是当地热性;多食鲥鱼容易感染瘟疫;鲥鱼产量高的年份会发生瘟疫。湖北荆州府、彝陵府一带,鲥鱼仅有少量上溯洄游到这里,并非大规模、常年都有,因而才有“荆州有鲥主起刀兵”的传说。笔者认为瘟鱼这一污名,是一种文化现象,不是鲥鱼本身存在问题。这种文化现象形成背后的渊源和驱动力,仍需继续探索。

注释:

①鲥鱼广泛分布在东海、南海,洄游产卵在长江、钱塘江、珠江等流域,本文主要讨论长江鲥鱼。参见陈大刚、张美昭《中国海洋鱼类》(上卷),中国海洋大学出版社2015年版,第287页。

②对鲥鱼保鲜和明清鲥鱼进贡的研究主要有:日山《鲥鱼鲜运古今谈》,载《中国水产》1983年第8期;高梁《鲥鱼与鲥贡》,载《古今农业》1988年第1期。研究鲥鱼进贡和渔业课税,以及负责征收渔税的河泊所的裁撤对渔业经济的影响和反映环境的变化方面主要有:张建民《明代湖北的鱼贡鱼课与渔业》,载《江汉论坛》1998年第5期;尹玲玲:《明清长江中下游渔业经济研究》,齐鲁书社2004年版。

③“洪武元年,定太庙月朔荐新仪物……四月,樱桃、梅、杏、鲥鱼、雉。”参见(清)张廷玉《明史》卷五一《礼志五》,中华书局1974年版,第1324页。

④隆庆《岳州府志》:“鸭栏,(临湘)县东北十五里。国创初,成化七年知县徐义重修,站船八只,共夫八十名。”另(唐)李白有《至鸭栏驿上白马矶赠裴侍御》一诗,可见唐代就有此驿。

⑤(清)边中宝《竹岩诗草》(下卷)《初食鲥鱼》:“俗云‘来鲥去鲞’一物也,恐未然。”收录于《四库未收书辑刊》,北京出版社2000年版,第拾辑,第18册,第705页;(清)王闿运《湘绮楼诗文集》中《说诗》卷八:“谚云‘来鲥去鲞’,鲞即‘鲜’字。”岳麓书社1996年版,第2344页。

⑥《说铃》一书现存有汪婉《说铃》一卷,以及清吴震方集笔记小说《说铃》,由于汪婉《说铃》成书于康熙年间,而章穆的《调疾饮食辩》成书于嘉庆年间,吴震方的《说铃》成书于道光年间。所以笔者推断此处章氏所引《说铃》应为汪婉《说铃》。但目前汪氏《说铃》仅存一卷,笔者查阅并未找到此语。但在陈荫祖等纂修《(民国)诏安县志》卷二《地理》(诏安青年印务公司承印1942年版,第23-24页)中有:“跳鱼,《尔雅》作鲜姚,《说铃》:长二三寸,顶高而方,两眼生顶上,身有细条绿点……涂鲜缔,《说铃》:似比目鱼……”据此推断汪氏《说铃》应该是有一部分专门介绍各种鱼类的,但已亡佚。另据《(乾隆)东湖县志》《(同治)续修东湖县志》中引《见闻录·鲥鱼》故事后有“汪婉说铃”四字,如果不是《见闻录》的故事来源于汪婉《说铃》,就是汪氏对鲥鱼也有相关的评价言论。所以笔者引章氏书中此语,仅备一说。

⑦(清)林有席修,严思睿等纂《(乾隆)东湖县志》卷三十《杂录下》,见《中国地方志集成·湖北府县志辑》,第51册,江苏古籍出版社2001年版,第319页;(清)金大镛修,王柏心纂《(同治)续修东湖县志》卷三十《杂录下》,见《中国地方志集成·湖北府县志辑》,第51册,江苏古籍出版社2001年版,第771-772页;(清)倪文蔚等修,顾嘉蘅等纂《(光绪)荆州府志》卷七八,见《中国方志丛书》,(中国台北)成文出版社1970年版,第1036页。