先秦至汉晋时期珍珠的考古发现与初步研究

2021-03-01李斌

李 斌

李斌,男,中国人民大学历史学院博士生,研究方向为秦汉考古。

珍珠是由贝类的内分泌作用而生成的含碳酸钙的矿物珠粒。由于其质地细腻洁净,外表润泽,一直为世界各地的人们所宝爱。我国古代先民很早便开始了对珍珠的开采。《禹贡》曰:“淮夷蠙摈珠暨鱼。”蠙摈,即蚌之别名。胡渭《禹贡锥指》注引郑玄曰:“淮水之上,夷民献此蠙摈珠与美鱼也。”[1](P133)《韩非子·外储说左上》:“楚人有卖其珠于郑者。”[2](P266)汉武帝时,“(董)偃与母卖珠为事”[3](P2853)。东晋徐衷《南方草物状》载:“凡采珠常三月,用五牲祈祷。若祠祭有失,则风搅海水,或有大鱼在蚌左右。”[4](P2850)可见先秦至汉晋时期,我国珍珠的开采和贸易已逐渐发展了起来。然而,国内学术界对古代珍珠史的研究,范围大都限于明清,对隋唐之前的关注不多,且对考古出土资料的利用甚少①,这使得我们对我国早期珍珠开采利用史的认识还存在着不足。鉴于此,本文拟对先秦至汉晋时期珍珠的考古发现情况加以概括,并列编一《出土珍珠情况简表》,以期为学者们进一步研究提供便利,同时结合文献记载,就珍珠的使用和消费、开采与贸易等问题展开讨论。

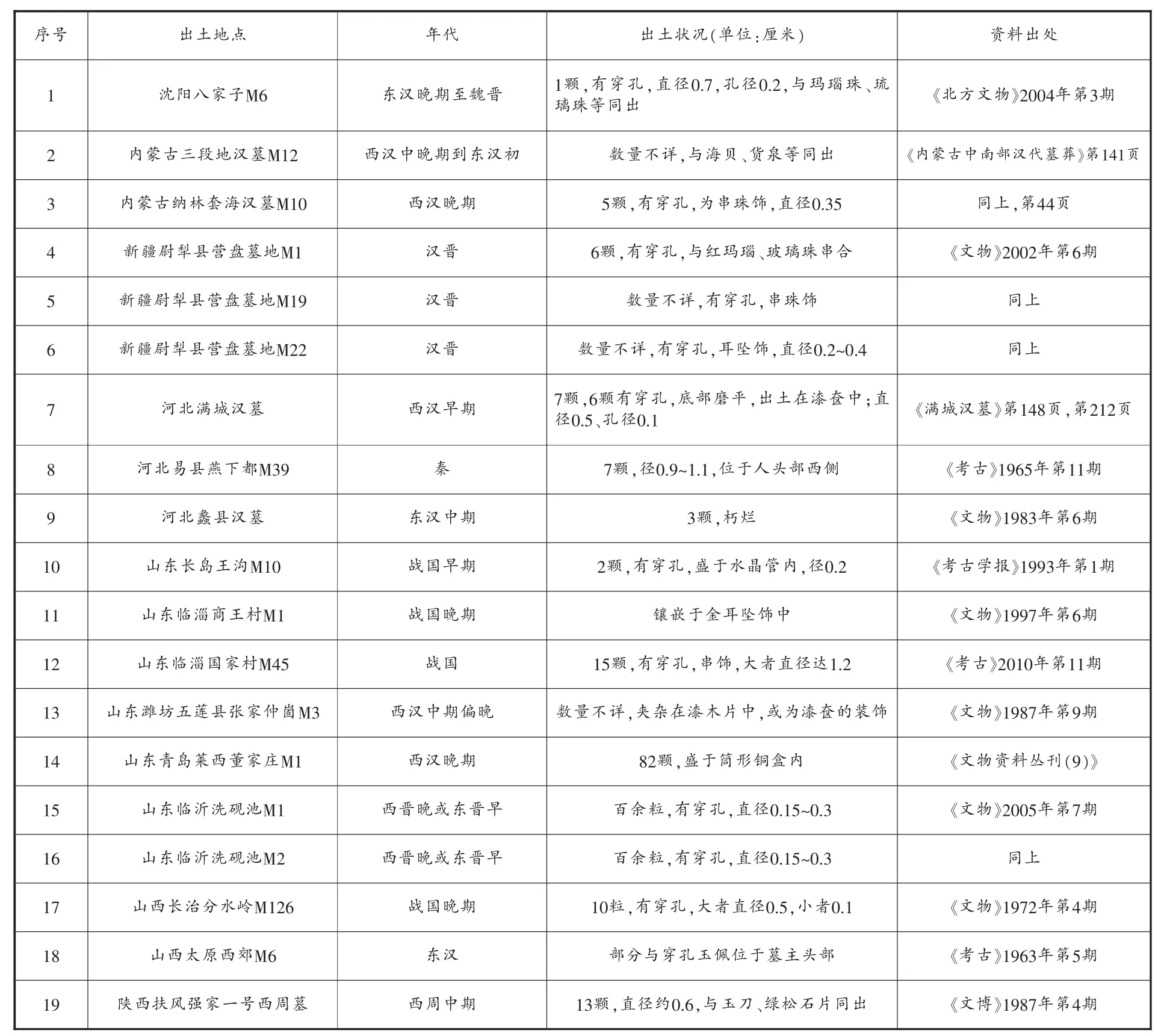

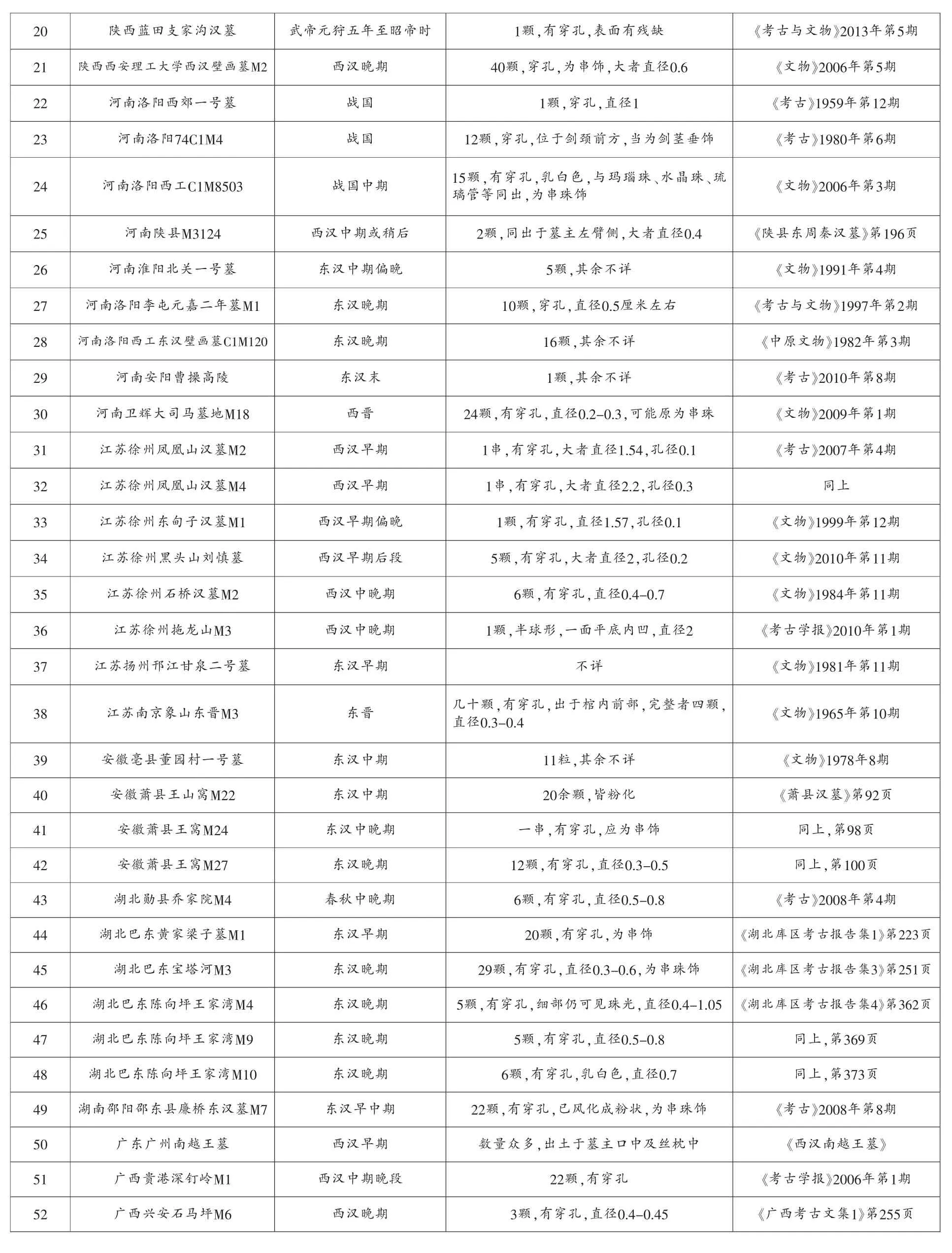

一、珍珠的考古发现概况

目前,考古发掘出土的先秦至汉晋时期的珍珠见于辽宁、内蒙、新疆、河北、山东、山西、陕西、河南、江苏、安徽、湖北、湖南、广东、广西等14个省区的52座墓葬中。其中,西周墓1座,春秋墓1座,战国墓7座,秦墓1座,西汉早期墓6座,西汉中晚期墓10座,西汉中晚期至东汉初墓1座,东汉墓17座,东汉晚期至魏晋墓1座,晋墓4座,其余年代定为汉晋墓的有3座(见次页表1)。由于珍珠的主要成分是碳酸钙、有机物及水分,结构毕竟不如玉石玛瑙等稳定,很容易就分解碳化,所以在墓葬中的发现也是很少的[5]。从珍珠的出土地点来看,其分布总体呈现出北方多于南方的特点。这可能与北方偏碱性的土壤更利于珍珠的保存有关。另外,出土的地点中,尤以沿江沿海地带和内陆的国都、郡治或经济富庶之地较为集中。

墓葬中出土珍珠的数量一般较少,多者数十粒,少者仅数粒。特别是如广州南越王墓,因为保存完好,且墓主身份显赫,故出土的珍珠数量众多,总重可达4.587千克[6]。墓葬中出土的珍珠多呈类球形或卵圆形等,直径多在0.1~2.2厘米之间,大小不一,其中直径超过1厘米的罕见。由于在墓葬中埋藏日久,珍珠表面或因粉化而失去光泽,但断面仍可见同心层纹。值得注意的是,出土的珍珠大都有穿孔,表明当时已被人们加工利用。鉴于绝大多数珍珠皆与玛瑙、琥珀、水晶等宝石饰件同出,推测多数是作为装饰品而存在的。而从墓主的性别和年龄来看,男、女、老、幼皆有使用珍珠装饰的情况。

就出土珍珠的时代来看,珍珠至迟在西周中期就已经出现在墓葬中了。陕西扶风强家一号墓为中型竖穴墓,随葬品丰富,其中珍珠与玉刀、小玉片,绿松石片等叠压堆放于死者头部位置,墓主为一老年男性。其次是湖北郧县(今十堰市郧西区)乔家院M4,年代可早至春秋时期,出土玉柄铁剑及大量青铜器。

出土珍珠的战国墓、秦墓共有8座,多集中在临淄、洛阳和西安等地。山东临淄国家村M45为竖穴土坑墓,规模较大,珍珠串饰和玛瑙饰件都位于棺内,其中珍珠串饰由一个蚌环和15颗珍珠组成,珍珠大小相次,中有穿孔。发掘者认为墓主很可能是富有的地主阶层。山东临淄商王村一号战国墓出土的珍珠被包嵌在金耳坠之中,墓主为女性,身份等级较高,或为列侯夫人。同样比较确定墓主为女性的墓葬还有长安神禾塬大墓,有学者认为墓主为秦始皇祖母夏太后[7]。山西长治分水岭M126和洛阳西郊一号墓、洛阳74C1M4均为积石积炭墓。积石积炭墓的墓主身份较高,在西周及春秋早期只见于诸侯,之后也仅扩大到次于诸侯一级的贵族[8]。山东长岛王沟M10是带斜坡墓道的竖穴土坑墓,墓圹巨大,随葬大批重要礼器,墓主阶级地位较高,或为齐王室成员。相较之下,易县燕下都M39、洛阳西工段M8503战国墓规模相对较小,但二者均出土有铜镜、玛瑙环、玉佩等随葬品,且后者为二椁一棺墓,等级亦不低。出土有珍珠的6座西汉早期墓规格依然较高。除满城汉墓、南越王墓等诸侯王墓外,余皆集中出土在徐州。徐州凤凰山M2、M4均出土有陶俑,说明墓主人的身份较高,可能是贵族或官吏[9]。徐州东甸子汉墓出土了玉衣残片、“祕府”封泥等高规格随葬品,墓主人可能是西汉楚国掌管机要文书的官吏。颇可留意的是,马王堆汉墓出土了作为模型明器随葬的“土珠玑”[10](P126),同类模型明器还有木象牙、木犀角、木璧、泥“郢称”等,对应的实物咸为国之珍宝。

西汉中晚期以后,尤其是东汉时期,珍珠的出土地点大大增多。此外,出有珍珠的墓葬的等级规格也趋下降,即不少中小型墓中开始随葬珍珠。除蠡县汉墓、淮阳北关M1、曹操高陵、亳县董园村一号墓、徐州黑头山刘慎墓、徐州石桥M2、徐州拖龙山M3、邗江甘泉M2、西安理工大学西汉壁画墓M2、蓝田支家沟汉墓等可以明确其墓主为高级贵族或官吏外,其余如内蒙古三段地汉墓M12、纳林套海汉墓M10,山东莱西董家庄M1,陕县(今三门峡)M3124,河南洛阳李屯元嘉二年墓M1,湖南邵东廉桥M7,湖北巴东黄家梁子墓M1、巴东陈向坪王家湾M4、M9、M10,广东贵港深钉铃M1,广西兴安石马坪M6等墓葬规模较小,且墓中未见表明高等级身份的随葬品,推测墓主皆为一般平民阶层。

两晋时期,出土珍珠的有临沂洗砚池M1、M2、卫辉大司马M18、南京象山东晋M3,等级规格都很高。南京象山M3的墓主王丹虎为东晋大臣王彬之女,身份高贵。临沂洗砚池晋墓规模之大,出土文物之丰富在全国晋墓中也属罕见,墓主当为豪族成员,而卫辉大司马M18出土的珍珠、金叶形饰、金饰品和山东临沂洗砚池M2所出几乎完全相同,显示墓主应有相当的身份和地位。

以往的研究大都认为,海外输入的奢侈品,基本上只供上层社会使用,与普通民众的日常生活关系不大[11]。但是,西汉中晚期以后,尤其是东汉时期,珍珠在各地中小型墓葬中的出土,说明珍珠的流通范围和消费群体开始显著扩大,以至于平民亦开始使用珍珠。

二、珍珠的名实及用途考辨

从先秦以迄汉晋,珍珠之名几经变化。《禹贡》曰:“淮夷蠙摈珠暨鱼。”蠙摈珠即蚌珠,而蚌珠应指珍珠无疑。《说文》:“珠,蚌之阴精,从玉朱声”,又“玑,珠不圆者”。可知,“珠”“玑”或“珠玑”单独出现时,一般专指珍珠而言。

表1 出土珍珠情况

续表1

古代文献中亦有以“明月”来代指珍珠的。《楚辞·九章》:“被明月兮珮宝璐。”王逸注:“言己背被明月之珠。”[12](P128)《墨子》曰:“楚之明月出自蚌蜃。”[13](P1431)明月之珠或可简称为明珠。东汉班固《白虎通义》曰:“天下太平,符瑞所以来至者……江出大贝,海出明珠。”[14]《汉书·地理志》记载,“有译长属黄门与应募者俱入海市明珠。”[3](P1671)

在汉代人的观念中,珍珠因其颜色润泽,与玉相似,故许慎将其列为玉部。美石或有状似珠者,但所指却有殊分。《说文》曰:“琅玕,似珠者。”郑玄注《禹贡》曰:“琅玕,珠也。”郭璞注《尔雅》也说:“琅玕,状似珠也。”东汉王充《论衡》有言:“禹贡曰‘璆琳琅玕’者,此则土地所生,真玉珠也,然而道人消烁五石,作五色之玉,比之真玉,光不殊别。兼鱼蚌之珠,与《禹贡》璆琳,皆真玉也,然而随侯以药作珠,精耀如真,道士之教至,知巧之意加也。”[15](P38)东汉应劭注《汉书》曰““二郡(珠厓、儋耳郡)在大海中崖岸之边,出真珠,故曰珠崖。”[3](P188)可知东汉时便开始将珍珠称作“真珠”,并与璆琳琅玕等玉之似珠者有所区分。清代学者段玉裁按:“出于蚌者为珠,则出于地中者皆为似珠,似珠亦非人为之,故郑(玄)、王(充)谓之真珠也。”[16](P18)段说认为玉珠亦为真珠,然从汉代文献看,真珠乃专指珍珠而言;其余石之似珠者,则各有其名称,如琥珀又称江珠②,云母又称云珠等③。及至魏晋,珍珠仍称作真珠,并一直延续至唐④。

统言之,先秦汉晋时期,珍珠的名称一直在变化之中,而名称变化的背后,总是与特定的社会背景相联系着的。大概自武帝以来,西方奇石异物流入中土者甚众,为示区分,故时人以真珠为珍珠的专称。除名实问题外,珍珠的用途也是物质文化史上值得考察的重要内容。综合考古发现及文献记载,可知先秦至汉晋时期珍珠的应用主要有以下几项。

1.以珍珠为装饰品。从具有明确出土位置的考古材料来看,珍珠在墓葬中一般被置于死者的头部或手部附近,且往往与玛瑙、琥珀等珍贵玉石成串同出,如临淄国家村M45、洛阳C1M8503墓中珍珠出土时与玛瑙石、玉管、铜璜等相附着,或为系臂、或为项链。另外,洛阳西工区战国墓(74C1M4)内的珍珠位于“繁阳之金”剑的剑茎前方,珍珠自大到小排列,发掘者认为其为剑颈垂饰,笔者意同。战国秦汉时期,贵族盛行以剑为佩,而以珠玉装饰宝剑成为身份地位的象征。《史记·春申君列传》:“赵使欲夸楚,为瑯瑁簪,刀剑室以珠玉饰之,请命春申君客。”[17](P2395)除此之外,珍珠在汉晋时期还时常被用作耳珰及珠襦等装饰⑤。

2.以珍珠为丧葬口含。南越王墓墓主下颌内侧粘附成团的小粒珍珠,数量达百余粒,珠体直径约4毫米,部分粘有丝织物残痕[7](P284),当是入殓时用丝绢包裹成一个小珍珠团,塞入死者口中,以充作“饭含”。《春秋公羊传·文公五年》记载:“王使荣叔归含且赗。含者何?口实也”。何休注曰:“孝子所以实亲口也。缘生以事死,不忍虚其口。天子以珠,诸侯以玉,大夫以碧,士以贝,春秋之制也。”[18](P284)《后汉书·礼仪志》注引《汉旧仪》曰:“帝崩,唅以珠,缠以缇缯十二重。”[4](P3142)含,本字作唅,《说文》作琯,谓“送死口中玉也”。《释名》曰:“唅,以珠贝,含其口中也。”由此可见,先秦至汉代,含珠殡葬已是上层统治阶层采用的常礼,其意在保存形体,防止精气外泄。《白虎通·崩薨》云:“所以又饭含何?缘生死,今死,不欲虚其口,故含,用珠宝物何也?有益死者形体。”[14](P548)

3.以珍珠为化妆品。河南辉县路固村墓群的20余座汉墓内曾出土有白色粉块。根据粉块在墓中摆放的位置、出土情况和伴出物,发掘者推测这些粉块应为汉代人常用的化妆品。嗣后,赵春燕等人利用X射线荧光光谱、X射线衍射光谱、扫描电镜加能谱仪等现代技术手段,对这些白色粉末进行了科学检测和分析,发现其主要化学成分为碳酸钙,含量与现代珍珠粉的分析测试结果十分接近,可以推断其由珍珠研磨而成,从而证明早在唐代以前,汉代人就已经开始将珍珠粉用作美容化妆品了[19]。

除了日常使用外,珍珠作为馈赠、献媚求幸的礼品,在政治生活中,也发挥着特殊而重要的作用。刘邦初为汉王,即赐张良“金百溢,珠二斗”。陆贾往说南越王,佗“赐贾橐中装值千金”。装,裹也。如淳注曰,橐中装为“明月珠之属也”[3](P2112)。永建四年(129),桂阳太守文砻“远献大珠以求幸媚”[4](P256)。此外,珍珠还曾被视作仙药。《抱朴子·仙药》云:“真珠径一寸以上可服,服之可以长久。”[20](P204)葛洪以珍珠为仙药的做法,实可从先秦以来的“服玉成仙”思想中找到其渊源⑥。

受传统文化的影响,多年来中国农村的性别秩序一直践行着“男主外、女主内”的性别分工。在家庭领域,女性负责洗衣、做饭等家务劳动,男性负责外出挣钱。在这种性别分工的影响下,家庭中妻子一直承担照顾丈夫的饮食、起居的角色,成家的男性显示出婚姻生活的优越性。在这种模式下,老年男性丧偶之后,由于婚姻的解体,子女忙于生计,丧偶老年男性比丧偶老年女性显示出老年生活的凄凉。出于对生活照顾的需求,农村的丧偶老年男性比丧偶老年女性显示出更多的对再婚的需求。

三、珍珠的开采与贸易

先秦时期,楚地因水系丰富,河湖众多,一直是珍珠最重要的产地。《战国策·楚策》载:“黄金、珠玑、犀、象出于楚。”《管子·揆度》:“至于尧舜之王,所以化海内者,北用禺氏之玉,南贵江、汉之珠。”[21](P1371)此外,无论是《韩非子》中记载的楚人卖珠于郑的故事,还是李斯《谏逐客书》中提到的秦王对明月之珠的需求,都表明楚地珍珠已行销各地。因珍珠稀世难得,引得上层统治者竞相追逐,因而在战国时期便有了“天子藏珠玉、诸侯藏金石”的观念。《淮南子·人间训》甚至记载,秦始皇或因贪求“越之犀角、象齿、翡翠、珠玑”,而发兵五十万征伐岭南[22](P1289)。

及至元鼎六年(前111),武帝定越地,并始设儋耳、珠厓、南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南九郡,岭南之物产开始顺畅转运至北方。由于合浦、珠厓、交趾郡沿海一带地处亚热带或热带,水域开阔而温暖,水生物质丰富,十分适宜马氏珍珠贝的生长,故而一直以盛产珍珠而闻名。其中,尤以合浦的珍珠资源最为丰富,采珠业最为发达。史书记载,合浦百姓“唯以采珠为业”[23](P1561)。由于珍珠小巧而贵重,便于携带,且“珠玉之利百倍于农事”[24](P275),珍珠贸易势必趁此而兴。《史记·货殖列传》记载:“番禹(今广州)亦其一都会也,珠玑、犀、玳瑁、果、布之凑。”[17](P3268)《艺文类聚》引南朝梁任昉《述异志》云:“越俗以珠为宝,合浦有珠市。”[13](P1438)珍珠市场的存在足以说明当地的珍珠贸易俨然已初具规模。受贸易利润的驱使,中原地区的商贾往往到合浦经营珍珠生意并因此而取富[3](P1670)。《汉书·王章传》记载,其妻子儿女徙合浦后,“采珠致产数百万”[3](P3239)。 值得注意的是,先秦以迄西汉中期,珍珠仍然只出土于高规格或高等级的墓葬中,表明当时珍珠一直是作为奢侈品而流通的,而这一认识亦可在文献上得到印证。《盐铁论》有云:“珠、玑、犀、象出于桂林……,一揖而中万钟之粟也。”[25](P29)

岭南沿海一带珍珠流入内地后,很快便受到中原北方民众的喜爱。《太平御览》引《西京杂记》云:“赵飞燕为皇后,其女弟上遗合浦圆珠珥。”[26](P3183)同书引晋傅玄《七谋》曰:“佩昆山之美玉、珥南海之明珰。”[26](P3183)南朝沈约有诗云:“盈尺青铜镜,径寸合浦珠。”[27](P220)由此可见,用合浦一带所产珍珠作耳珰,可能是汉晋时期贵妇人中流行的风尚。六朝时期的诗歌集《玉台新咏》多处写到“合浦珠”,可知当时合浦一地的采珠业很是繁盛。因此,合浦采珠业的兴起,可能成为了汉元帝时罢弃珠厓郡的一个重要利益考量⑦。

我国境内出土的珍珠,除本土所产外,部分亦由海上贸易所获得,尤其是径寸的大珠,似须进口。《汉书·地理志》载:“自日南障塞,徐闻、合浦船行可五月,有都元国;又船行可四月,有邑卢没国;又船行可二十余日,有谌离国;步行可十余日,有夫甘都卢国。自夫甘都卢国船行可二月余,有黄支国,民俗略与珠崖相类。其州广大,户口多,多异物,自武帝以来皆来献见。有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧琉璃、奇石异物,赉黄金杂缯而往。所至皆廪食为耦,蛮夷贾船,转送致之。亦利交易,剽杀人。又苦逢风波溺死,不者数年来还,大珠至围二寸以下。”[3](P1671)这段文献主要记载了汉王朝与东南亚、南亚诸国进行海上贸易的情况。就航行线路而言,以合浦、徐闻为始发港,显示了合浦地区在海上丝绸之路贸易中的重要性。尽管就自然条件而言,合浦土地埆浇埆,农业并不发达,但其地处交广地区的要会且盛产珍珠,在珍珠贸易兴盛的大背景下,合浦在海上丝绸之路中起着“桥头堡”的作用,并因此在汉代成为中外文化交流的门户。1957年迄今,已发掘的合浦汉墓的数量逾千,其中不乏如合浦望牛岭1号墓、黄泥岗1号墓这样的高规格者,已显示出合浦一地在汉代的重要历史地位[28]。另外,合浦汉墓中还出土了大量与海外贸易相关的各类珠饰,如琥珀、玛瑙、水晶、肉红石髓、蚀刻石髓、绿松石等不计其数,足见当时海上宝石贸易之盛。

黄门是汉代皇帝近臣内侍的衙门,以宦官为主。颜师古注曰,“黄门之署,职任亲近,以供天子,百物在焉”[3](P2932)。黄门隶属少府,而少府掌山海池泽之税,是帝室财政之私理机构[29](P104)。因此,海上丝绸之路的贸易,尤其是珍珠贸易当由官方主导,并且很可能是代表皇帝进行的。西汉以来中央差遣宦官主持南海贸易的传统,或影响了唐代岭南市舶太监的产生[30]。

实际上,珍珠贸易所涉及的开采、关税等环节,都有官府的参与。秦至西汉时期,朝廷对珍珠的开采、运输、出口等环节管控甚严。《云梦秦简·法律答问》显示,秦时曾禁止运输和贩卖珠、玉至它国,并规定“盗出朱(珠)玉邦关及买(卖)于客者,上朱(珠)玉内史,内史材鼠(予)购”[31](P126)。张家山汉简《二年律令·金布律》有对经营金、银、铁、铅、丹等物产进行征税的规定[32](P256)。《汉书·景帝纪》记载,景帝后元三年(前141)曾下诏曰:“黄金、珠、玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始……吏发民若取庸采黄金、珠、玉者,坐臧为盗。二千石听者,与同罪。”[3](P153)刘向《列女传·珠厓二义》记载,“法,内(纳)珠入于关者,死”[33](P195)。从上下文推断,此处之“纳”应为夹带走私之义。珠厓郡为武帝元封元年(前110)始设,元帝初元三年(前46)春罢。此条严苛的防走私法,大概在此间颁布并施行。汉元帝时,贡禹上废钱之奏,言谓“宜罢采珠玉金银铸钱之官,毋复以为币,除其贩卖租铢之律”[3](P1176)。可见当时设有采金、 银、珠、玉之官,以负责管理这些资源的开采及征税。其实,秦汉时代,官府在金、银、铜、铁等矿产资源丰富的郡县已设有采矿之官,如秦汉封泥有“齐采铁印”“采铜”“郢采金丞”等[34]。2005年披露的一批出土于陕西西安未央区“相家巷南地”的秦式封泥中,见有“采珠”的职官之称[35],这应当是秦代已设官署管理珍珠开采的明证。值得注意的是,三国吴黄武七年(228),改合浦郡为珠官郡,属交州。合浦历来盛产珍珠,珠官郡之得名,可能与此前合浦郡曾设置有采珠之官署有关。《舆地广记》记成县曰:“成都旧谓之锦官城,言官之所织锦也,亦犹合浦之珠官云。”[36](P832)

武帝以来,随着岭南珍珠开采和贸易规模的不断扩大,南海珍珠持续不断流入内地,其直接的结果或是珍珠之价日贱,而珍珠的消费人群不断扩大,使得一般庶民亦可佩戴或使用珍珠制品。据《三国志》记载,景初年间,倭国女王卑弥呼派使者经朝鲜抵魏都洛阳,赠送班布等礼品。魏明帝回赠或特赐绛地交龙锦五匹、绛地绉粟罽十张、蒨绛五十匹、绀青五十匹、绀地句文锦三匹、细班华罽五张、白绢五十匹、金八两、五尺刀二口、铜镜百枚、真珠、铅丹各五十斤[37](P857)。从诏书中列举赠品的前后次序,可明显看出其中最珍贵的是精美的丝织品,而珍珠却排在丝织品、金、五尺刀、铜镜之后,且只居铅丹之前。永初五年(111)七月,汉安帝下诏曰:“比年虽获丰穰,尚乏储积。而小人无虑,不图久长,嫁娶送终,纷华靡丽,至有走卒奴婢,被绮縠,著珠玑。”[4](P228)同样是对当时侈靡趋末之风的批判,武帝时也还仅仅是“宫人簪玳瑁,垂珠玑”[3](P2856)。 在上层统治者看来,走卒奴婢佩戴珍珠已属奢僭,但这一现象恰可表明珍珠日益从贵族的奢侈品沦为一种大众化的商品。与此对应的还有一条史料值得重视。《后汉书·偱吏列传》记载,东汉末,合浦郡“宰守并多贪秽,诡人采求,不知纪极,珠遂徙于交趾郡界”[3](P2473)。所谓的“珠徙于交趾”,实际反映的可能是合浦的珍珠资源因大规模开采而致一时枯竭的现象[38](P150)。再联系上文所讨论的考古发现,我们可以看到,西汉中晚期以来,尤其是东汉时期,随葬珍珠的平民墓的数量剧增,河南辉县路固村20余座汉墓中出土了大量珍珠化妆粉,亦可表明珍珠消费在平民阶层中扩大的事实。

珍珠价贱的局面到三国吴时,似乎有所遏止,其主要原因或在于孙吴实行的“禁民采珠”的政策,限制了珍珠贸易的发展。直到晋武帝太康年间,交州刺史陶璜上言提请重开珠禁,改以分等课税,为晋廷所采纳。《晋书》:“合浦郡土地硗确,无有田农,百姓唯以采珠为业,商贾去来,以珠贸米。而吴时珠禁甚严,虑百姓私散好珠,禁绝来去,人以饥困。又所调猥多,限每不充。今请上珠三分输二,次者输一,粗者蠲除。自十月讫二月,非采上珠之时,听商旅往来如旧。”而在消费端,晋时对珍珠佩戴等级的严格限制,无疑将重新提升珍珠的奢侈品属性[23](P1561)。《太平御览》引《晋令》云:“士卒百工之妻,不得服真珠珰。”[26](P3183)以上可能是魏晋时期珍珠只出土于王侯贵胄墓中的原因。

注释:

①叶依能和潘炳炎从文献出发,对我国珍珠的历史进行了的概要性的介绍,廖晨宏则重点关注了我国古代珍珠的地理分布及其商贸管理的政策(叶依能:《珍珠史话》,载《中国农史》1987年第3期;潘炳炎:《我国珍珠历史的考证》,载《农业考古》1988年第2期;廖晨宏:《古代珍珠的地理分布及商贸状况初探——以方位称名的珍珠为例》,载《农业考古》2012年第1期)。高翠利用考古发现和传世文献,对唐代真珠的来源、社会应用、特质和文化寓意等问题进行了探讨(《唐代真珠考略》,载《中国国家博物馆馆刊》,2016年第4期)。王云英和翟敬源对东珠采捕制度的研究,对我们了解清代的珍珠生产和使用有所裨益(王云英:《清代对东珠的使用和采捕制度》,载《史学月刊》1985年第6期;王雪梅,翟敬源:《清代打牲乌拉的东珠采捕》,载《北方文物》2012年第2期)。

②(晋)张华《博物志》卷4《药物》:“《神仙传》云,‘松柏脂入地千年化为茯苓,茯苓化琥珀。’琥珀一名江珠。”

③(晋)葛洪《抱朴子·内篇》卷11《仙药篇》:“(云母)五色并具而多赤者名云珠,宜以夏服之。”

④《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》载,魏明帝回赠真珠给倭女王。《通典》云:“崖州珠崖郡贡银二十两、真珠二斤、玳瑁一具。”

⑤《孔雀东南飞》诗中描写刘兰芝,“腰若流纨素,耳著明月珰”。《释名·释首饰》曰:“穿耳施珠曰珰。”《汉书·霍光传》:“太后被珠襦,盛服坐武帐中。”颜师古注引晋灼曰:“贯珠以为襦,形若今革襦矣。”

⑥珍珠在《说文》中隶属玉部,而服玉成仙思想由来已久。屈原《九章·涉江》曰:“登昆仑兮食玉英,与天地兮同寿,与日月兮同光。”葛洪援引古代《玉经》云:“服金者寿如金,服玉者寿如玉。”

⑦《汉书》卷64《贾捐之》载,贾捐之上言谓,“非独珠厓有珠犀玳瑁也,弃之不足惜”。