崇信与毁灭:明清时期山西蝗灾的时空分布及社会应对

2021-03-01周宇燕

周宇燕

周宇燕,女,陕西师范大学历史文化学院历史文献学2019级硕士研究生,研究方向为历史文献学。

关于蝗灾的研究,赵艳萍在《中国历代蝗灾与治蝗研究述评》[1](P410-419)中已详细梳理出与蝗灾相关的专著和论文,文章发表于2003年,其后的十多年至今,学界在其基础上有了更进一步的深入和探究,主要有以下三个方面:第一方面,不同历史时期和不同地域背景下的蝗灾分布规律及治理蝗灾的措施,如宏观视野下历史时期中国蝗灾时空分布及其治理;第二方面,不同灾害之间的联动关系,即“复合型灾害”,如蝗灾和旱灾之间的关联,所谓“旱极必蝗”,同时凸显蝗灾具有极强破坏性的特点;第三方面,蝗灾治理过程中的社会互动,国家有效组织下的各界参与,如政府对民间的政治动员、经济动员等,即涉及灾害社会史、灾害经济史角度的相关研究[2](P24)。

以往有关山西的灾害通史或论著侧重对明清实录等基础史料的考察,而较少关注《中国地方志集成·山西府县志辑》等县志类史料。本文基于最贴近山西历史的本土县志,考察细化蝗灾发生的年份、地区,参考《明史》及《清史稿》等相关史料加以佐证,对明清时期山西地区蝗灾发生情况做出详细的统计。自元末(133 3)到清末(1911)的579年间,山西共发生蝗灾378次,并且在时间和空间分布上呈现出很强的规律性,以下具体讨论这些特征。①

一、时间分布

(一)年号阶段统计

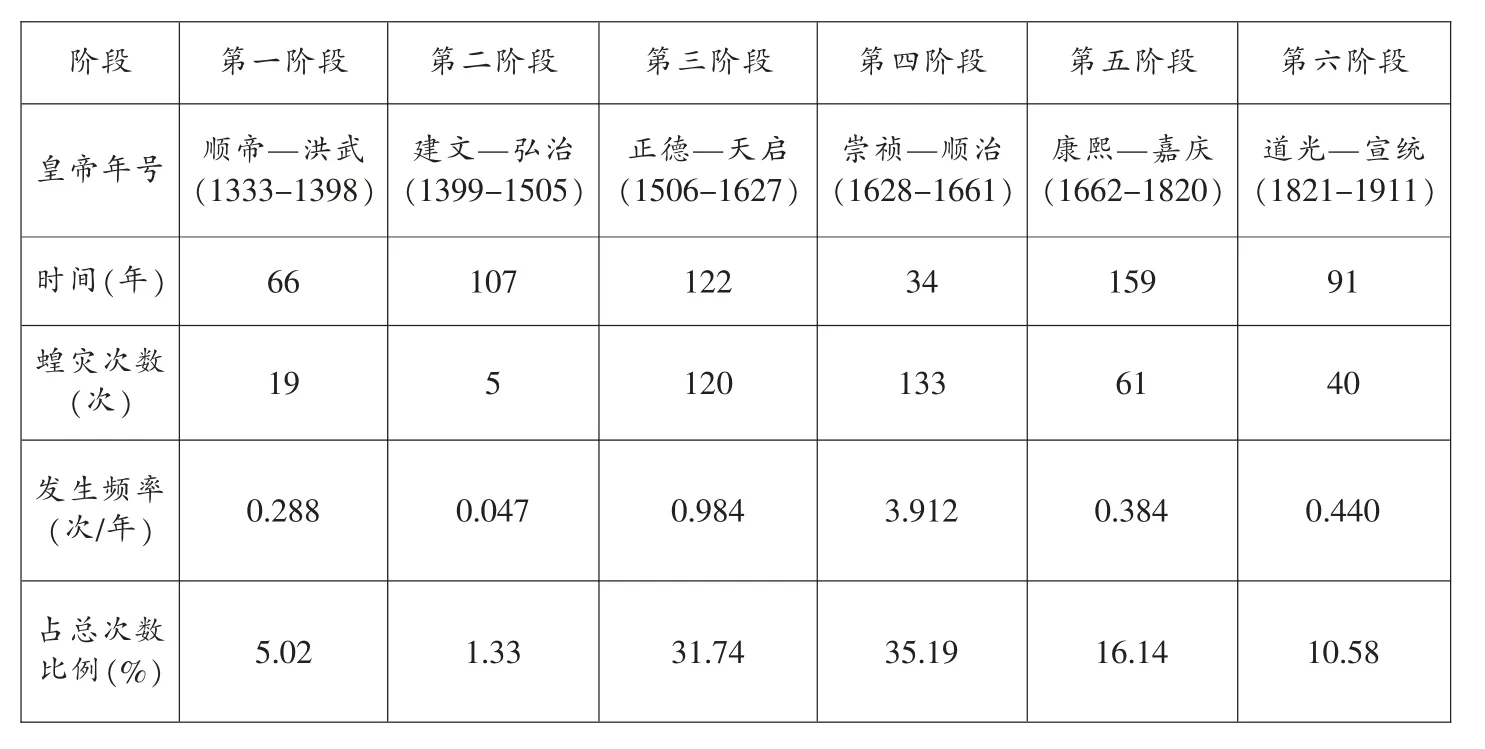

据基础县志统计,明清时期山西地区共发生蝗灾378次。按照特定历史时期蝗灾发生的频次高低,在相对重要的时间节点处切分(如朝代更替、皇帝在位时间过短或过长),从元末到清末,将蝗灾发生次数分为六个阶段(见表1)

表1 蝗灾各阶段分布表

表1显示,自元末顺帝至清朝末年的时间为579年,按蝗灾发生次数由高到低排列为:第四阶段,第三阶段,第五阶段,第六阶段,第一阶段,第二阶段。最严重的时期为第四阶段,即崇祯到顺治年间(1628—1661),蝗灾发生次数为133次,占总次数的35.19%,发生频率平均为一年近4次;第三阶段次之,蝗灾发生次数为120次,占总次数的31.74%;第二阶段最少,蝗灾发生次数为5次,占总次数的1.33%。在此基础上笔者绘制了“蝗灾各阶段占总次数百分比统计图”,更直观地反映蝗灾发生阶段的高低起伏状况(见图1)。

由此观之,明清时期山西地区蝗灾发生的阶段性对比和年际分布呈现出如下特征:

1.蝗灾分布阶段极不均匀,呈现出明显的高发期和低发期峰值。第四阶段崇祯朝到顺治朝这34年是蝗灾发生的绝对高发期,蝗灾发生的次数最多,频率也最大,发生次数为133次,发生频率为一年3.912次。而在第二阶段明建文到弘治的107年间,仅仅发生了5次。高频与低频之间发生的次数相差悬殊。

2.蝗灾发生次数呈抛物线状。明朝中期蝗灾发生的密集程度最小,明后期及清前期(嘉靖、万历、崇祯、顺治朝)蝗灾发生的密集程度上升,自康熙朝始,清朝中后期开始减小,所以明后期至清前期是蝗灾发生的高峰值段。

3.之所以出现朝代切面的蝗灾高峰值,是因为明末清初朝代更迭,社会动荡,蝗灾发生后,赈济以及治理蝗灾的力度不够,导致飞蝗肆意横行,连区成片。相似的例子又如元末顺帝至洪武朝的蝗灾发生次数及频率。当然并不排除社会稳定期发生蝗灾的情况,嘉靖、万历朝其本身朝代延续时间长,容易有连续几年旱蝗不断的现象,因中央与地方尚未形成一套完整的治蝗体制以及运作系统,所以灾害发生难免控制失力,以至灾害发生的次数多,频率高。

(二)季节月份统计

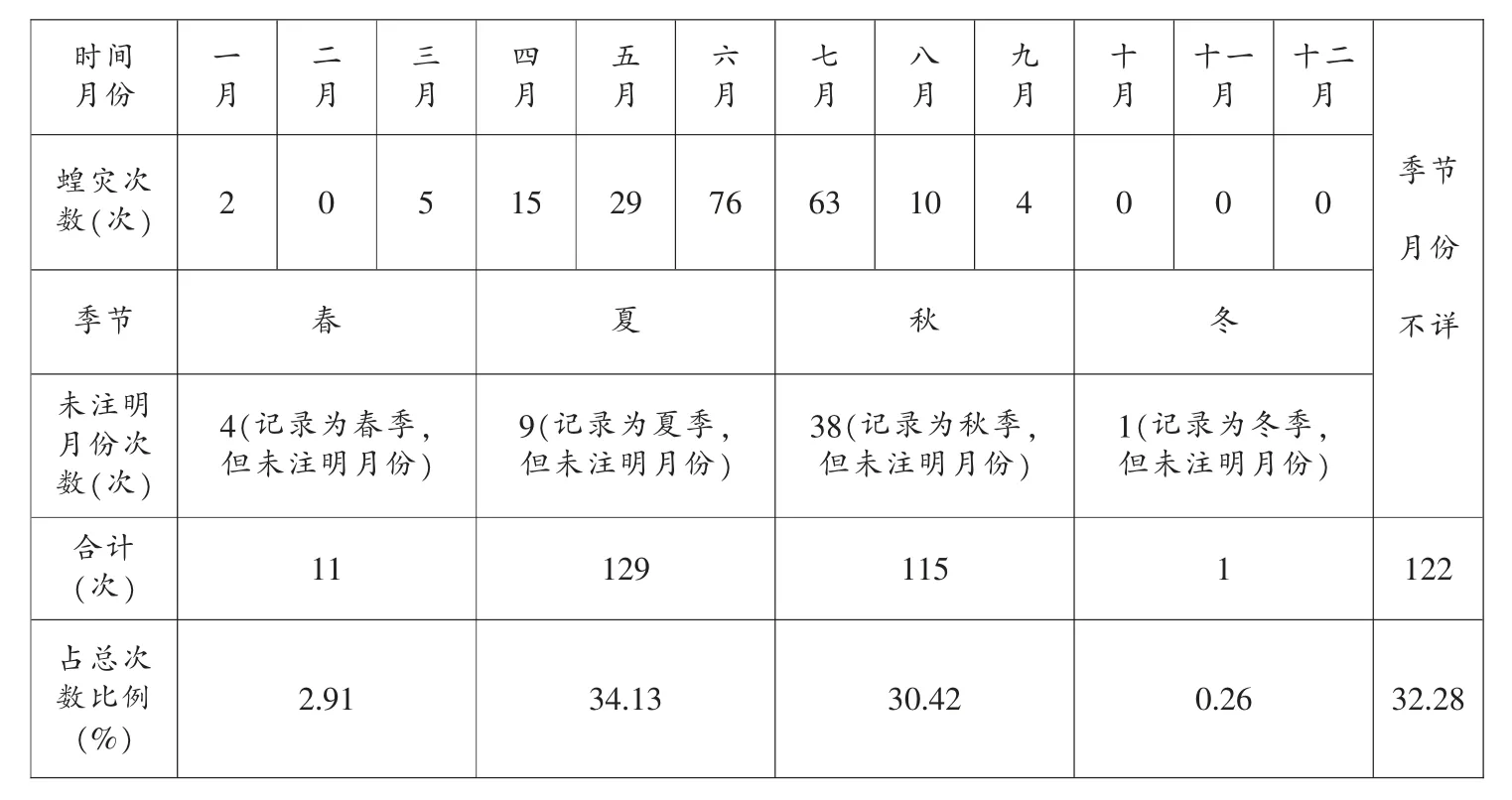

将明清时期蝗灾发生次数按照季节和月份进行划分,如下表2。

表2 蝗灾季节及月份分布表

在此基础上绘制出“蝗灾季节占总次数百分比统计图”(见图2),更直观地反映出蝗灾发生时间的高低起伏状况。

由表2和图2可见,除去122次月份和季节皆不明的蝗灾记录,以月份计算,明清时期共发生蝗灾256次。

从季节分布来看,夏季是蝗灾高发季节,共发生129次,占四季蝗灾发生总数的34.13%;秋季是蝗灾的第二高发季节,共发生115次,占四季蝗灾发生总数的30.42%;春季发生次数较少,共发生11次,占四季蝗灾发生总数的2.91%;冬季是蝗灾的绝对低发季节,明清两代579年中,冬季发生蝗灾仅1次,占四季蝗灾发生总数的0.26%。从蝗灾发生频次的高低,四季的排序为夏、秋、春、冬。

从月份分布来看,六月份和七月份蝗灾发生的次数最多,分别是76次和63次,五月份的蝗灾发生次数次之,此三个月份是明清时期山西蝗灾发生的绝对高发月份;十月、十一月、十二月是蝗灾发生的绝对低发月份;一到三月份仅有零星的几次蝗灾。总体来看,四月到八月是蝗灾发生的高频时期,原因是“蝗虫性喜温暖干燥,在其虫卵越冬时期,温暖的气候条件使蝗卵免遭寒冻杀伤,有利于蝗虫孳生繁殖;在春夏季节,干旱的气候条件使越冬卵生存的河湖滩地水位降低,虫卵不受水流浸渍,有利于夏蝗发生”[3](P28-39)。反之,九月到次年三月气候寒冷,蝗虫的生长环境差,故频次低。

二、空间分布

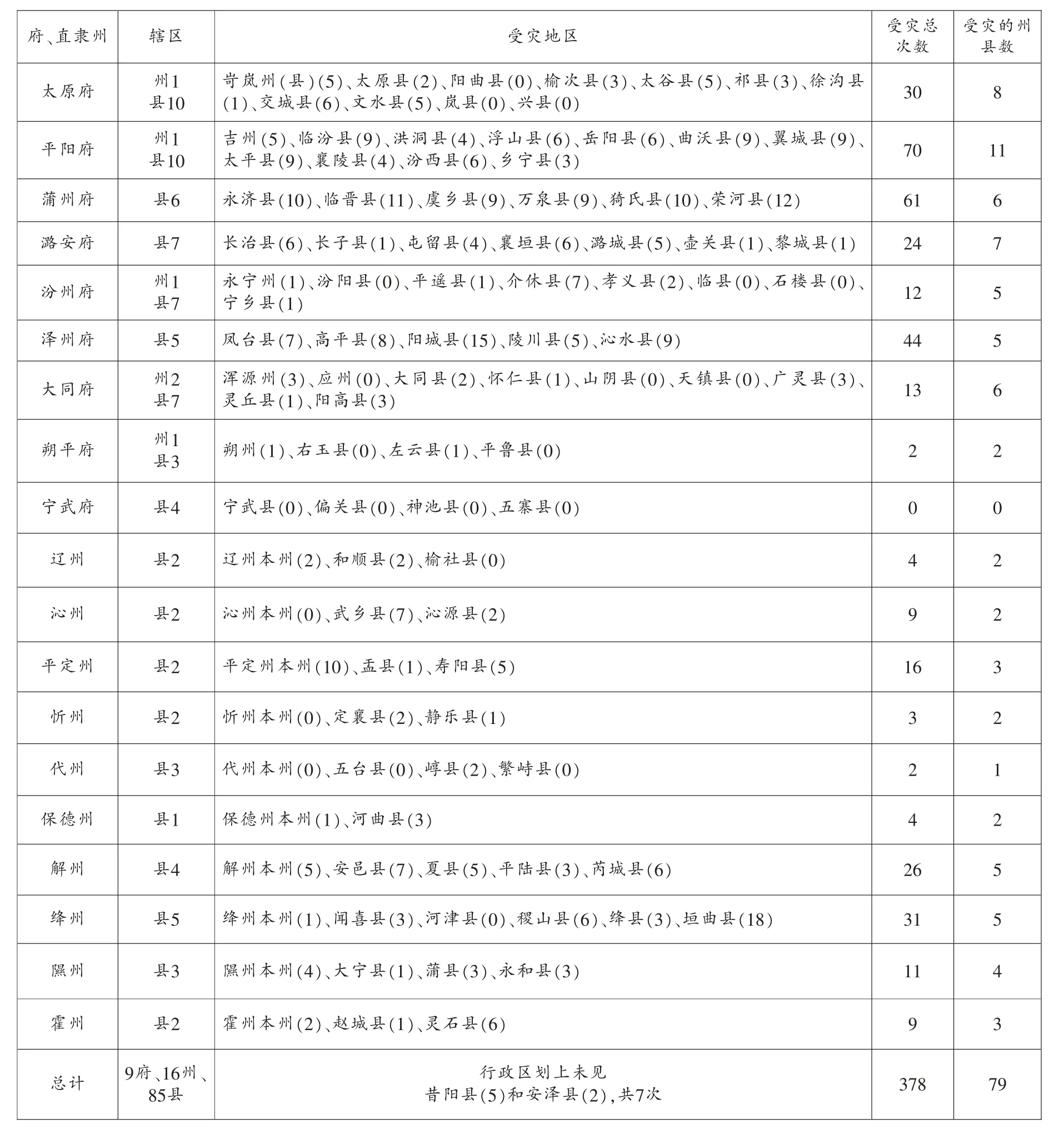

蝗灾不仅在时间分布上高低有差,在空间分布上也有一定的规律性,纵向的时间梳理不能全面反映蝗灾发生的整体情况,所以进行空间对比分析,才能得出更全面客观的结论。根据附录的数据统计,做出如下蝗灾政区统计表3。

表3 蝗灾政区统计表②

根据表3,以各州县的蝗灾受灾次数为基准,将各州县蝗灾发生次数细化,具体反映在空间地图上,即可判断出哪些州县是蝗灾的重灾区,哪些州县受灾程度较小,即蝗灾发生的“微观分布”,如图3“蝗灾受灾次数州县分布图”;以蝗灾发生的的区域分布为基准,将山西地区划分为四个较大的区域单元,可更直观地判断出哪些地理单元是蝗灾的重灾区,哪些地理单元受灾程度较小,即蝗灾发生的“宏观分布”,如图4“蝗灾受灾次数区域分布图”。

从受灾次数来看,明清时期山西蝗灾的空间分布特征为:晋南地区的州县受灾最严重,如永济、临晋、荣河、万泉、垣曲、阳城县;晋中地区州县较之稍少,如平定州、盂县、交城、文水、祁县、徐沟、榆次县等;晋北地区最少,基本上都在4次以下,如天镇、灵丘、广灵、左云、平鲁、山阴县。最为明显特征的是沿太原—榆次—祁县—平遥—介休—灵石—霍州—洪洞—临汾—曲沃—闻喜—安邑—解州—芮城一线及其周边州县是蝗灾次数发生最多的区域,与如今贯穿南北的同蒲铁路南段高度吻合。同时,也可以看出其主要分布在狭长的河谷平原地带。

从区域分布来看,明清时期山西蝗灾的空间分布特征为:晋西南地区的受灾情况最严重,晋东南次之,晋中第三,晋北受灾情况最轻。其原因多为晋西南气候温热,土壤疏松且多盆地、平原,蝗虫的繁殖条件较好。随着纬度的升高及温度的下降,土质的变化,蝗虫的生存条件也随之变差,如晋北地区,其蝗灾发生次数最少,程度最轻。同时,粮食产量的变化也会造成蝗灾发生情况不同。

综合蝗灾发生的时间、空间分布来看,朝代更迭之际容易发生蝗灾;夏秋季节是蝗虫繁殖的高峰期;晋西南、晋东南发生蝗灾的次数多、范围广、分布密集,晋北相反。时间和空间分布都有发生次数的极大值和极小值,且二者之间数值相差悬殊。

三、治理蝗灾的措施

以上数据统计,足可证明清时期山西蝗灾的严重性,面对如此频繁且危害范围之广的蝗灾,官方有完善的治蝗体系,民间有丰富的治蝗经验,官方与民间存在有效的利益互动关系,即直接的备灾与救灾实践。然而,意识形态的禳灾作用似乎往往被忽略,自上而下的救灾体系还有另一条线索,即间接的祈禳弭灾。

(一)直接的备灾与救灾实践

1.民间措施

(1)预防措施

①生物防治。清人张维屏在其《花甲闲谈·治蝗述略》中提到“蝗性畏雨、畏雪、畏寒、畏锣声、畏五色旗帜、畏黑翼白腹之鸟。治之之法,以火焚之,或使鸭与蛙食之。”[4]蝗虫畏黑翼白腹之鸟,说明蝗虫的天敌之一便是这种鸟类。同时,鸭与蛙也食蝗虫。清人汪志伊的《荒政辑要·治蝗记》卷一介绍了放鸭治蝗的成功经验:“(蝗)未解飞,鸭能食之,鸭群数百入稻畦中,蝗顷刻尽”[5]。鸭子食蝗虫的幼虫,在其未变成飞蝗之前放鸭治之,是最有效的生物防治。

②人工防治。人工防治最常见的方法是挖掘虫卵,使得蝗虫在未长成之时就将其铲除殆尽。明徐光启在《农政全书》中说:“此种可传生,一石至千石,故冬月掘除,尤为急务,且农力方闲,可从容搜索。”[6](P755)冬天农事较少,农闲时机,也恰恰是蝗虫孵卵萌生的季节,所以,对于蝗虫的高繁殖能力及庞大的繁殖数量,挖掘虫卵是当时最根本有效的人工防治方法,在其幼而未飞之时就尽灭之。

(2)治理措施

在难以预防蝗虫成灾并在其肆意蔓延的时候,人们就开始采取直接措施进行治理:

①人工捕杀。早在唐朝就已经有典型的治蝗策略,姚崇教予民间的捕蝗方法:“有设坑焚火,卷扫埋以殄除之者……边掘坑且焚”[4]。民间治蝗主要以焚烧、活埋为主,“原虑蝻孽滋生,致伤禾稼,是以古来捕蝗之法,或付之烈炬,或填之深沟。”[7]清人有《捕蝗章程》载:扑蝗之法,如行军然,以十人为一队,二人持锹挖长壕丈余长,三四尺深,浮土堆在对面,四人在后,二人在旁,齐用长帚轰入沟中,二人在六人之后,用长柄皮掌,将轰不净尽者扑毙。蝗入沟中,即将所堆浮土,掀入捶实,何虑不死?如此做法是将蝗虫捕扑至深沟,然后焚烧掩埋,但需要很多人力配合才能有效。

②人工驱逐。遇到平坦开阔的田野,蝗虫四散漫飞,不好网罗捕杀,只能运用一定的技巧进行人为驱逐。民众“发明”了简便有效的捕蝗工具,“自应遵照蝻蝗成法,用牛皮截作鞋底式,或用旧鞋底钉于木棍之上,蹲地掴捕,自可应手而毙。总期不使长翼飞腾,贻害禾稼”[8]。“缚藤帚、竹帚、柳条帚,扑打之,卷扫之……东庄人立东边,西庄人立西边,各听锣一声,徐行捕扑,不可踹坏禾苗。东边人捕至西尽处,转而东;西边人捕至东尽处,转而西。如此回转,可扑灭无余。”[8](P24-28)蝗虫亦畏锣声,农民踩着锣点,互相之间默契配合,东西来回多次轮转,蝗虫便可扑灭至尽,达到理想的治灭效果。

2.官方措施

(1)严令督办

清代官府高度重视蝗灾治理,其法律条文明确规定州县官吏有责任捕杀蝗蝻,否则,一旦蝗患成灾,伤及禾稼,官员将面临革职的风险。“六月,京师蝗飞蔽天,江苏、安徽、山西蝗蝻遍地……革山西巡抚阿达春职”[9](P1287)。因此,朝廷会下严令饬地方官督办,“癸未,谕内阁:上年入秋以后,近畿一带,时见飞蝗旋踞;直隶等省奏报,亦各有飞蝗停落之处。迭经降旨,严饬地方官吏,认真扑捕……近闻山西被灾之处,民间讹称蝗为神虫,不肯扑捕,乡愚无知,殊为可悯,着通谕各省督抚,饬令地方官一体出示晓谕,如遇飞蝗入境,无论是否伤稼,务须尽力捕扑。”[7]民间讹称蝗为神虫,不肯捕扑,传统根深蒂固之小农思想仍影响治灾过程的推进,因此朝廷便对地方官严格要求,务须尽力捕扑。道光十七年(1837),朔州发生蝗灾,知府张集馨上报了他解决蝗蝻的情况:“上年飞蝗蔽天,遗孽甚众,申中丞深以为虞,饬司查问。余已先期办理,因将情形禀复。‘禀者:迭奉宪札,饬捕蝗蝻,节经札饬所属遵办,迭经禀报在案’。”[8](P24-28)地方官在治理蝗灾后还须向朝廷汇报治理的过程及结果。可见治理蝗灾的官方运作自成体系,上级严饬,下级负责,为灭蝗工作提供了有力保证。

以上材料可以看出,清代已形成一套较为完备的治蝗体制,上级监控,下级负责,督促民众全力灭蝗。

(2)高价收购

官府在具体治灾过程中,必须借助民众为媒介才能保证其政策或法令顺利贯彻执行。例如采取设厂高价收购的办法,鼓励民间捕捉蝗虫。清代地方官府会委派专人督责此事,“现在朔州右玉各州县俱已收买多斤……委署经历张映南立即驰赴定远地方,会同司狱刘应淑雇募人夫,于去年蝗过村庄,分段搜挖,并设厂收买,亦经禀报在案”[8](P24-28);同时,官府还雇佣专门的人力,付相应的工资,捕捉蝗虫并现场收买交换,“所用人夫,每日给工资钱八十文。其蝻子未曾出土者,仍行搜挖,将板荒田地,一律翻耕。死蝻子每升给钱一百文,成形活动跳掷蝻孽,每升给钱一百二十文,即在就近厂所交验领价,或易换麦粟,亦听其便”[8](P24-28)。当然,如果雇佣的民间人力没有完成相应的捕蝗任务,会遭到一定的惩罚,“倘该乡地人等,挖捕不力,于十日内不能净尽,甚至长翅飞腾,查出先将乡地提比,仍将村民一并严行枷责示众,决不姑宽。各宜凛遵无违。特谕’”[8](P24-28)。

张维屏在其《花甲闲谈·治蝗述略》中详细记载了建昌县令主持整个收购的过程,其间还出现了因蝗虫收购价格而导致官民纠纷的情况,“余既卸南康府事,拟探匡庐,未游之胜,而大府檄往建昌捕蝗。余以事关民瘼,不敢少缓弛。”他深知治蝗对上对民都极为重要,因此不敢稍有缓慢懈怠。到达当地后,即刻与地方官分工合作,各司其职,“至建邑,□同文司马及县令、丞尉、营汛员弁等,分乡扑捕。县令钮君,不辞劳瘁,先于县城设局,收买蝗蝻。惟性俭啬,省城委员至,凡饮食馈赠,皆不如意;委员怒,则于所捕蝗中选至巨者,上省呈于大府,且言钮令惜费,故所购不多,再迟则蝗翅长成,恐害及他邑。大府闻之,怒,严行申饬钮君。”当地县令钮君,因担心经费不足而使治蝗效果不佳波及民生,引得知府发怒,“于是(知府)加价购蝗,初购每两给钱十数文,至是加至二十四文,于是乡民争往扑捕,一日收至数千斤,肩挑背负,环集于门。”但毕竟知府不了解县衙内情,任意加价,使得局中司事者左右为难,加之县官不在衙中,“局中司事者虑费多难继,减价与之,众哗然,欲殴之”,几乎引发一场官民之纠纷,待文司马出面才平息了事端。“时县官在乡,文司马已公旋。余出,语众曰:‘尔等为图利而来,若闹事,是犯法也。今照价给尔,三日外候县官再定价。有滋事者,照匪徒聚众例置之法。’又语司事者曰:尔等不可失信,仍照价与之,于是喧噪乃定,众以蝗付局,局称蝗发钱,人以次散去,已四鼓矣。道光丙申四月廿九日记于建昌行馆。”[7]

官府用高价收购的方式动员民众尽力捕蝗,可以看作是经济动员下的官府与民间的利益交易,这样一种双向利用关系,对治蝗措施来讲,是符合具体情况且有一定成效的。

(3)蠲免赈济

以上措施皆是蝗灾发生前或发生时的举措,而蝗灾发生后所造成的社会影响,需要做的补救手段也必不可少,同样需要官府协调。作为州县之长,发生蝗灾定然向朝廷请旨,“乃臣闻蝗蝻自东而西,入晋及秦,由臣乡平阳府属之闻喜、夏县、猗氏、万泉等处以及陕西之韩城、三原等处,今陕抚已报被蝗十余州县矣……自直隶而外,若江南、河南、山东、山西、陕西,凡有被蝗州县,无论民间已告未告,俱一体委官速查,勘明轻重分数,据实题请蠲恤,庶恩膏普被,灾黎尽沾实惠,感颂皇仁于不朽矣。臣请特发诏谕。”[10]可见地方官在治灾系统中上传下达的联结作用。在上传灾情之后,朝廷会下发蠲免条文,关于明清时期山西具体的蠲免条文有:“户部山西平阳府、泽州、沁州所属地方,前因蝗旱灾伤,已经蠲免额赋并加赈济。其康熙三十年、三十一年,未完地丁钱粮及借赈银米,若仍令带征,克期完纳,诚恐闾阎力绌,益致艰难,着将所欠钱粮五十八万一千六百余两,米豆二万八千五百八十余石,通行蠲豁,用纾民力。”[7]“是月,两畿山东、山西、河南、陕西皆旱蝗,命吏部侍郎魏骥等分往各郡县,督有司捕之;又免山东、山西、河南被灾税粮。”[11](卷二十三、纪二十三、P846)“(宣德二年)八月甲子,黄淮致仕。免两京、山西、河南州县被灾税粮。”[12](卷九P118)

(二)间接的祈禳弭灾

明清县志中关于驱蝗最为突出的,是祭祀蜡神,在古人的信仰体系中,凡是人力难以解决的问题,大多会借助超自然力来解决。在现代社会,人们可能认为这是毫无意义的心理安慰;但对于当时百姓来说,这种方法是最能取得普遍精神慰藉的有效途径,而且或多或少会有一定的现实作用。

间接的祈禳弭灾分为三个阶层:皇帝祈禳、官员禳灾、民间祝祷。

1.皇帝祈禳

在天人合一政治思想的影响下,古代发生天灾人祸的原因之一,即“在天灾与人事之间建立了联系,认为在天灾发生的背后,必有人事的失常才使得上天震怒,天谴灾害以惩罚。”惩罚的对象则是皇帝自己,灾害发生是对皇帝为政有失的警告,即“灾异天谴说”,皇帝个人的道德品性对国家建设和发展有着至关重要的作用,这种理论在一定程度上可以发挥规劝最高统治者个人的效果。”[3](P34)而受命于天的皇帝须将这份过失作为自己的责任承担起来。处理过失的方法之一即反思己行:为政是否以德,为君是否以信?例如:明英宗正统六年有诏:“然迩年以来,水旱、蝗蝻无岁无之,深惟所由,必刑罚有失当欤?不然,何以天戒之数也……今简命尔等往直隶并浙江等处,清理重狱”[13](P1551-1553);又如“庚午,行在礼部尚书胡淡等言:四月以来,亢阳不雨,蝗蝻为患。上曰:应天以实,不以文。今上天降灾,在修德以弭之。”[13](P1551-1553)

但有一点矛盾之处,历代皇帝将反思己身作为祈禳祸患的主要方式,并以此为传统。可在实际灭蝗过程中却体现出另一种思想观念,“近闻山西被灾之处,民间讹称蝗为神虫,不肯扑捕。乡愚无知,殊为可悯。着通谕各省督抚,饬令地方官一体出示晓谕,如遇飞蝗入境,无论是否伤稼,务须尽力捕扑”[7]。一方面祈祷天祐我民,一方面指责民众祈神的无知。

2.官员禳灾

明清时期山西地方官员在禳灾时所持的观点是:德政可感化蝗灾免受侵扰,乡里孝悌可以避除祸患。“飞蝗是否入境”或“飞蝗出境”则成为塑造地方官是否为良吏最典型的史书书写模式[14](另一个为“猛虎渡河”),在其所治理之地,诸如重德行孝等教化之风尚深切关系到自己的政绩,因此会主持一定的祭祀活动。例如,清代朔州知府张集馨认为,蝗虫所过之处有所食、有所不食,虽然田界相连,却有不同的灾情,其间定然有神在主导,“地方丰歉,神必主之”,甚至认为一方民孝弟慈良,不应该遭受厄运,定然是受到神的庇佑;反之,则蝗虫肆虐,神必惩罚之。朔平府之所以发生蝗灾,是因为当地父子之间,父亲的慈爱和儿子的孝顺不够;夫妇之间,夫妻恩义情薄,少有仁义之心,以及货财观念太重,等等。所以张言于朔郡坛庙各神,他于十五日亲身致祭[8]。

此外,官员禳灾的重要举措是主持修建或重建蝗神祠庙,这同样也是衡量一个地方官政绩好坏的重要标准。简要列举几例:

天镇县“道光十七年知县顾惠林建猛将军刘承忠庙,每岁春秋,所在守土官致祭”[15](卷二典祀志P453)。

平定州“知州蔡俸修乔宇记,嘉靖四十二年知州孙九畴修葺,国朝雍正二年,知州董俊重修(蝗神庙),乾隆三十二年复修,道光王寅秋,螟虫伤稼,知州莫兆文请神前虔祝福,灾锓遂退”[16](卷三坛庙P69)。

太平县“康熙五十八年,知县张学都重建(蝗神庙),岁以仲春秋上戊日致祭”[17](卷五祠庙P328)。

在这一阶层的禳灾中,同样存在一对矛盾,既然将蝗虫作为神且为其建庙立祠进行供养,甚至以德政“感化”飞蝗,赋予其所谓的“灵性”,为何却在官方直接的备灾与救灾过程中又奉旨灭蝗?

3.民间祝祷

信奉万物有灵的古代社会,几乎都能找到一种与万物和谐共生的方法,灾害中对为害之物或天敌的供奉则屡见不鲜。只不过关于蝗虫的信仰存在两种情况:一是对蝗虫及其他虫类本身的畏惧,即祭祀“八蜡”;二是对自宋开始流传下来的一位驱蝗神的崇拜,一般认为叫刘猛将军。

八蜡,又称八腊。“八蜡”最早见于《礼记·郊特牲》:“天子大蜡八,伊耆氏始为蜡。蜡也者,索也,岁十有二月,合聚万物而索飨之也。”[18](P1452-1453)郑玄注《礼记·郊特牲》云:“八蜡以记四方,四方方有祭也,四方年不顺成,八蜡不通,以谨民财也。其方谷不熟,则不通于蜡,焉使民谨于用财?蜡有八者:先啬一也,司啬二,出农三也,邮表畷四也,猫虎五也,坊六也,水庸七也,昆虫八也,顺成之方,其蜡乃通以移民也。”孔颖达《礼记正义》云:“天子大蜡,八蜡也;蜡者,索也,岁十有二月,合聚万物以索飨之也,是说大蜡之祭也。”[18](P1452-1453)因此,“八蜡”指八种祭祀神祗,第八种为昆虫一类。以八蜡为精神寄托,山西建有许多八蜡庙,不同地方名称不同,也有叫虫王庙、虸蚄庙、蝗神庙、刘猛将军庙等。

刘猛将军的原型,学界一直存在争议,有刘锜、刘锐、刘承忠、刘宰等不同说法⑤。山西的州县普遍将刘承忠作为驱蝗神原型,同样也为官方认可。张文与卢渝宁的《刘宰赈饥与蝗神信仰》[18](P63-70),详细地厘清了刘猛将军原型的纷杂说法,刘锐、刘锜、刘韐(又作刘鞈)、刘承忠等皆因于史无征或论据不足而难以信服,故将其定为刘宰,我们认为这种说法是可信的。当然,无论其为哪种说法,都可证一点,刘猛将军在民间信仰及话语体系中驱蝗神的地位并非无足轻重,加之从宋传续到清仍未断祭祀香火,说明其驱蝗作用仍有存在的价值。

民间祝祷同官员禳灾一样矛盾,一方面配合官府极力灭蝗,并与官府达成利益互动;另一方面却保持“遇佛即拜”的实用心理。

以上三个阶层的祈禳,实则是“灾异天谴学说”指导下的具体治灾表现。无论是皇帝、官员,还是百姓,对灾害都持有或多或少的畏惧心态,因此才会毕恭毕敬地进行祈祷。

四、余论

明清时期的山西蝗灾多发生于夏秋季节,晋西南地区是蝗灾的重灾区。面对蝗灾的治理,上至皇帝、官员,下至民众百姓,存在两条看似矛盾的线索,直接的备灾及救灾实践与间接的祈禳弭灾。蝗虫在中国古人心中竟扮演两种角色:一个深恶痛绝被捕杀;一个高高在上被祭祀,何以出现此种情况——崇信还是毁灭?实用主义理念支配下的传统社会,所消灭的敌人与所信仰的主角可以做到和谐统一,互不矛盾。利益驱使下的小农会因为蝗虫的价格高昂而忽略其为现实世界保护神的身份,对其赶尽杀绝;飞蝗蔽日难以遏制以至束手无策时,又将其高高供起,即所谓中国宗教中“天国与现实世界的一致性”[20](P240—241),实际上,如果现实世界没有问题,人们一般不会去求神;出了问题,才去祈祷神灵庇佑。正是这种功利的态度使得直接的备灾救灾与间接的禳灾祈祷两条线索可以共向发展且并行不悖,形成明清时期山西灾害防治与禳灾信仰关系处理的鲜明特色,当然,放眼整个中国传统社会,此特色亦当存在。

而如今的我们,同样面临蝗灾的威胁,虽不能像古人一样,企图依靠具有“超强实用性”的神灵禳灾祈祷,守护现实世界。却可在直接备灾与救灾经验的指导下取得有益启示并付诸实践,比如,在防治措施中采用生物防治和人工防治的办法,当大型蝗灾爆发时,多途径综合防治效果最好。同时,生物防治告诉我们应当注重维系生态平衡,选用蝗虫的天敌鸭、鸟等飞禽,可减少农药的使用,重视对农业害虫天敌的保护。除此之外,挖掘虫卵的方法是“重视对蝗虫孳生地的治理。这是徐光启《农政全书》有关治蝗的最重要的一个观点,也是治理蝗虫根本的方法”[21](P176—178)。如此种种,都是古人在长期的历史实践中所积累的有益经验,我们应该在此基础上,结合高新科技,配合科技指导,总结出最有效的防治措施。

注释:

①本文山西的行政区划参考光绪《山西通志》(高可,刘英纂《(光绪)山西通志》,中华书局1990年版.),自清嘉庆元年(1796),山西的县级行政区划与今对比差别较小,故以之为准。

②说明:嘉庆元年山西共有9府,16州,85县,8厅。因8厅不在今山西境内,故不划入本文考察范围内。明清时期蝗灾发生情况以一县或一州为一次计算,同一灾区发生的时间不同,各记一次;不同灾区发生的时间相同,各记一次;史料中只提到山西发生蝗灾却未详细记载是哪一地区,均不记载;资料来源于《中国地方志集成·山西府县志辑》(中国地方志集成编纂委员会编《中国地方志集成·山西府县志辑》,凤凰出版社2011年版)、《万历山西通志》,中华书局2012年版)、《(康熙)山西通志》,凤凰出版社2011年版)、《(雍正)山西通志》,凤凰出版社2011年版)、《太原古县志集全》(太原市地方志编纂委员会编,三晋出版社2012年版)、《明史》(中华书局1974年版)、《清史稿》(中华书局1977年版)。

③蝗灾发生的“微观分布”:将蝗灾发生的次数划分为四个等级,第一级为0次,共22州县;第二级为1到4次,共42州县;第三级为5到8次,共15州县;第四级为9到12次,共19州县;第五级为13次及以上,共2州县。

④蝗灾发生的“宏观分布”:将蝗灾发生的次数按照一定的区域划分,可分为四个主要区域:晋西南(平阳府、蒲州府、解州、绛州、隰州、霍州);晋东南(潞安府、泽州府、沁州)、晋中(太原府、汾州府、平定州、辽州)、晋北(大同府、宁武府、朔平府、忻州、代州、保德州)。并将蝗灾发生次数以区域分为四个等级:第一级为0到40次;第二级为41到80次;第三级为81到120次;第四级为121次及以上。

⑤关于刘猛将军的身份问题,刘猛将军的三种原型,刘宰、刘锜、刘承忠。代洪亮论证,刘锜是民间信仰原型,而官方则列刘承忠为祭祀正神。(见代洪亮《民间记忆的重塑:清代山东的驱蝗神信仰》,载《济南大学学报(社会科学版)》2002年第3期,第31—35页);龚光明等从时间上考证,有宋末刘锜和元末刘承忠两种,但龚更倾向于宋末刘锜说(见龚光明《皖北刘猛将军庙研究》,载《宗教学研究》2012年第4期,第268—272页);赵世瑜则以中国南方为考察视角,他的结论是“在苏州的洞庭湖东山,我们可以看到几乎每个村落中都有猛将堂或刘王庙,或类似的三元庙……关于刘猛将的来历从民间传说中的一个在水边放鸭的小孩到驱蝗神刘秉忠的转变,正反映了人们从船居到陆居的转变。”(见赵世瑜《狂欢与日常——明清以来的庙会与民间社会》,生活·读书·新知三联书店2002年版,第92—98页。)从赵的论述中我们可以发现,水边放鸭的小孩,反映出鸭与蝗虫的关系,放鸭孩与驱蝗信仰的关系,放鸭孩与驱蝗将军刘猛的转变承接关系,这中间仍有可关注之点,只不过不是本文重点探讨的内容,故不详置论。