基于改进PSR 模型的洞庭湖区生态安全评价及主要影响因素分析

2021-03-01呙亚玲李巧云

呙亚玲,李巧云,2*

(1.湖南农业大学生物科学技术学院,湖南 长沙 410128;2.中山大学新华学院资源与城乡规划系,广东 广州 510520)

生态安全(Ecological Security)是指在具体的时空范围内,生态系统的结构功能和外部表现在自然环境和社会经济压力及人类积极响应之下,所能提供的对人类生存和社会可持续发展的生态服务,能使人类的生活、生产、健康和发展不受威胁的一种状态[1-2]。生态安全评价是指为摸清区域生态现状、生态环境压力,通过系列已知的相关指标构建指标评价体系,进行系列定性与定量相结合的区域生态安全综合评价,其具有宏观性和针对性的特点,评价标准具有相对性和发展性[3-7]。评价结果可为区域政府决策、生态环境治理等提供科学依据,进而实现区域人与自然在平衡状态下可持续发展[8-12]。当前生态安全评价采用的理论框架主要有PSR(Press-State-Response)、DPSIR (Driving force -Press-State-Response)、DPSER (Driving forces-Pressure-State-Exposure-Response)等,评价模型集中于数学模型、生态模型、景观格局模型和数字地面模型四类,其中数字模型以专家分类、熵权、主成分分析、层次分析、灰色关联为代表,生态模型以生态足迹法为代表[13],景观格局模型侧重景观生态安全格局,数字地面模型则基于3S 技术来构建[14]。由此可见,生态安全是复杂人工生态安全系统的重要组成部分,评价理论框架和方法较成熟,其评价对区域生态环境管理和决策等有重要意义。

地处长江中游的洞庭湖是我国第二大淡水湖,是长江防洪体系和国际保护湿地的重要组成部分,同时也是我国重要的商品粮和水产基地,享有“鱼米之乡”的美誉。因此,洞庭湖区在长江经济带中起着连接东西的重要角色,是长江经济带与华南经济圈的过渡带与重要结点,其生态安全在长江流域乃至全国的社会发展中起着重要的战略地位。但由于人为和自然因素的影响,其生态安全受到严峻挑战,上世纪50—70 年代存在的围垦与洪涝灾害矛盾,在1998 年实施的退田还湖与2003 年的三峡工程实施后得到了缓解;但目前面临生态服务功能退化、水质污染加剧、重要资源面临枯竭、湿地结构受到威胁、生物多样性下降等问题。为此,不少政府部门和学者对该区域的生态安全及其评价进行了探讨[15-16],采用的方法有直接观测和模型模拟,具体集中于洪涝指数[17]、生态足迹[18]和PSR[19]等方法,评价对象主要针对单一湿地类型或整个区域生态安全的某方面,尚未形成综合评价模式与系统完整的评价体系。

压力-状态-响应(Pressure-State-Response,PSR)模型是由联合国环境规划署建立的概念模型[20],主要应用于世界环境报告,反映的是人类活动、环境和自然资源及机构之间的相互影响关系,压力为表现出的外界作用因素,状态为接受外界压力后系统所表现出的各种可计量指标,响应即系统对外界所做出的反应,指标权重确定常用层次分析法(The analytic hierarchy process,AHP)。AHP 为定量与定性相结合的主观法,个人主观因素影响大。而在信息论中,熵是对不确定性的一种度量,不确定性越大,熵就越大,包含的信息量越大;根据熵的特性,可用熵值来判断某个指标的离散程度,指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响(权重)越大。熵权法为客观赋权法,仅依赖于数据本身的离散性,缺少对某些重要指标的判断。因而,将AHP 法和熵权法相结合来确定指标权重的改进PSR 模型,将更加适应区域生态安全评价[20-22];生态安全指数可简单明了反映被评价区域的生态环境状况,可作生态安全状况的判断依据[23-27];灰色关联是根据因子之间发展趋势的相似或相异程度,作为衡量因子间关联程度的方法[28-29]。因此,可尝试综合改进的PSR 模型、生态安全指数和灰色关联法,进行洞庭湖区域生态安全综合评价。

本研究选取位于洞庭湖生态经济区的西侧、有“荆楚要地”与“湘西门户”之称的常德市为研究案例区,开展洞庭湖区域生态安全综合评价研究。常德市位于洞庭湖区的西北部,总面积18 190 km2,包括9 个行政县(市/区),境内地势平坦、山水相连、河流众多、水网密布,四大水系的沅江和澧水流经于此。本研究基于2013—2018 年的统计数据与基础数据,结合构建的区域生态安全评价指标体系,应用层次分析与熵权相结合确定指标权重的改进PSR 模型,通过生态安全指数定量剖析区域生态安全变化特征;通过灰色关联法分析该区域生态安全的主要影响因素,明确其主导因子,并提出后续洞庭湖生态安全格局构建对策建议,为洞庭湖区域生态环境管理与可持续发展提供科学支撑。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本研究所采用的数据为2013—2018 年涉及人口、资源、环境、经济、社会等方面的31 个指标,主要来源于公开发表期刊或政府部门官方统计数据,其中人口、粮食生产、GDP、用水量、废水排放量、废气排放量、第三产业比重、水资源量等基础数据来自《常德市统计年鉴》、《常德市环境质量状况公报》和《常德市水资源公报》;部分数据如空气质量指数优良率、区域环境噪声平均值、生态文明知晓率等部分统计指标来源于常德市生态环境局(http://sthjj.changde.gov.cn/)、水 利 局(http://slj.changde.gov.cn/)、统计局(http://tjj.changde.gov.cn/)等部门单位。基础数据主要包括行政区划、地形地貌和海拔高程等地理背景数据,为含有属性数据表的空间数据层,来源于国家地球系统科学数据中心共享服务平台(http://www.geodata.cn/)。

1.2 生态安全评价

1.2.1 PSR 模型的修正和改进 PSR 模型是个简单的阐述压力-状态-响应关系的概念模型,主要应用于世界环境报告,反映的是人类活动、环境和自然资源及机构之间的相互影响关系,对各部分间的具体影响因素和如何相互作用缺乏分析,因此在实际应用过程中需加以修正和改进[20-22]。本研究基于前期他人研究基础,对PSR 模型进行了改进,建立了适合洞庭湖区域的生态安全评价体系。在改进的PSR 模型中,P代表社会发展、人口、地表覆盖变化给生态系统带来的压力;S代表人类开发资源、社会经济活动向生态系统排放等对生态系统结构与功能状态的影响;R代表压力之下,生态系统在原有状态的基础上做出反应,并反馈于社会经济的发展过程,人类对生态系统的反馈做出的进一步响应,采用政策调整等措施来改善生态安全状态,使其保持良好的结构与功能,进而实现其可持续发展与满足人类需要的功能。同时,改进的PSR 模型中,通过层次分析法和熵权法相结合的方法确定指标的权重。

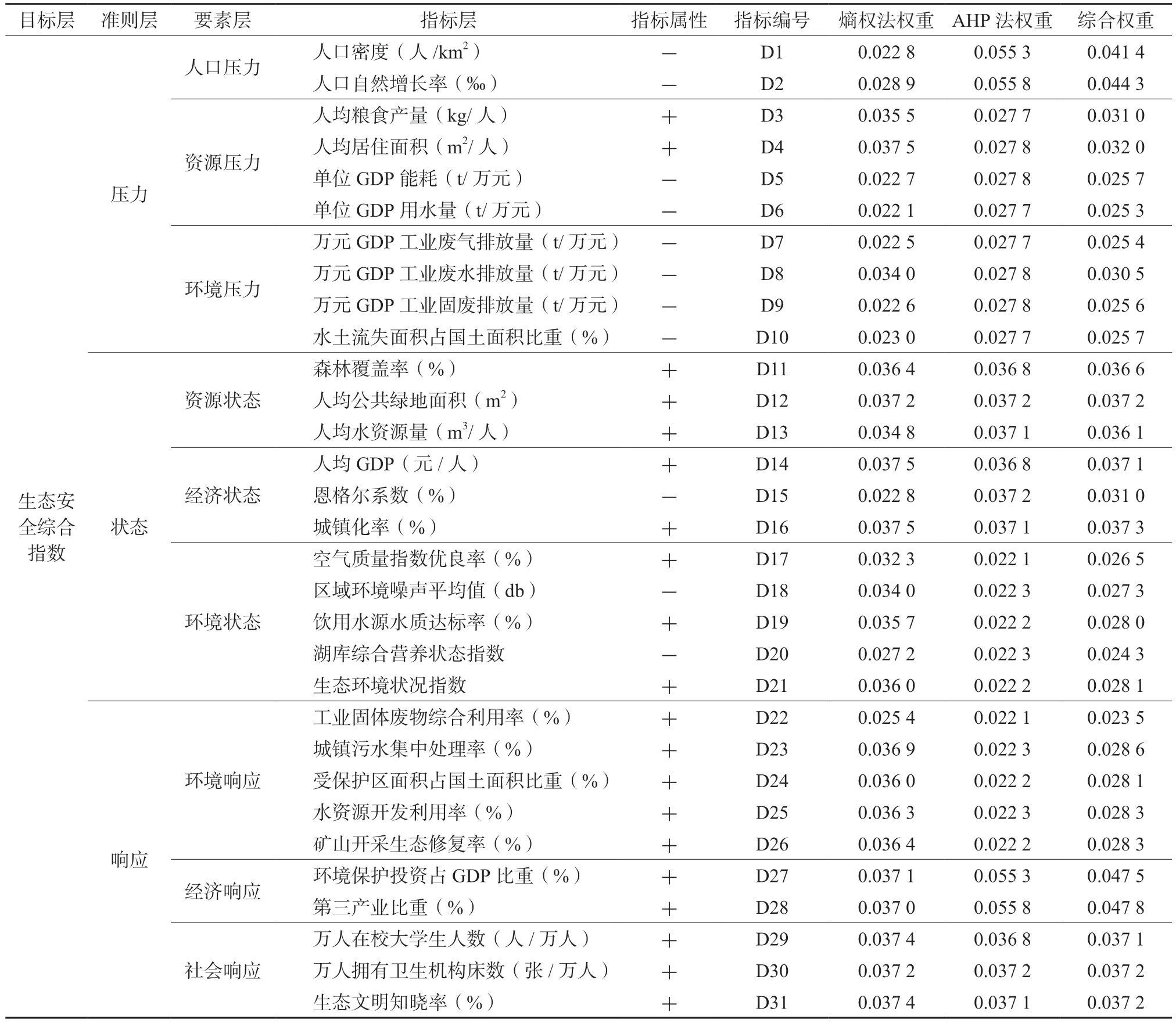

1.2.2 评价指标体系构建 综合考虑研究区域生态系统复杂性与数据的可获取性情况,从社会、经济与资源环境、生态功能方面,将区域的生态安全评价指标体系划分为3 个准则层(压力、状态、响应)、9 个要素层(人口压力、资源压力、环境压力;资源状态、经济状态、环境状态;环境响应、经济响应、社会响应),涉及到人口密度、人均居住面积、单位GDP 用水量、水土流失面积比例、森林覆盖率、恩格尔系数、饮用水达标率、城镇污水集中处理率、水资源开发利用率、生态文明知晓率等共31 个指标(表1)。

1.2.3 评价模型建立 1)标准化处理。为消除量纲影响,需对指标体系的所有原始数据进行标准化处理。其中,指标属性分为正向、负向。当指标值较小时,生态安全性较好,采用负向指标计算公式进行标准化处理;反过来,当指标值较大时,生态安全性较好,则采用正向指标计算公式进行标准化处理。其计算公式如下:

式中:Rij表示指标的原始数值,maxRj表示指标的最大值,minRj表示指标的最小值,Zij则为指标的标准化值。

2)指标权重确立。传统的PSR 模型,压力指标系数确定方法常为层次分析法,该方法为确定指标权重的有效方法[20-22],优点为可建立层次清晰的指标因子的常权值分布,其缺点为建立的常权值分布刚性太大,难以准确地反映实际情况且带有主观性;而熵权法则可十分客观地计算权重,其确定的权重主要以各个指标的年度变化幅度为依据,指标间差距越大、表明指标在评价中作用越大,但部分指标数据变幅可能为数据统计口径不同以及部分特定历史数据发生的偶然性等原因,造成实际情况不符。因此,本文综合前人的研究[20-22],采用层次分析法和熵权法相结合计算指标的权重,取两个权重的平均值进行指标权重确定,从而达到优化权重与改进PSR 模型的效果,指标权重确定具体如表1。

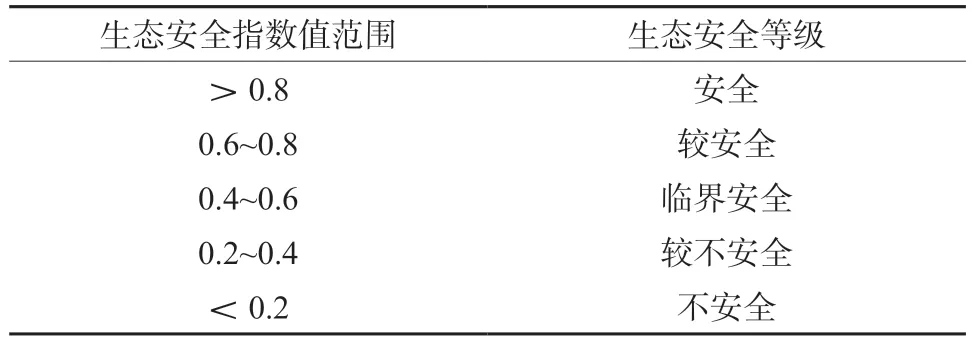

1.2.4 评价标准确定 基于标准化处理,通过SPSS与MATLAB 软件,运行PSR 模型,计算压力、状态、响应三个准则层各指标,得到生态安全指数。综合其他专家学者关于生态安全等级划分方法[21,25],将区域生态安全等级划分为五级:不安全、较不安全、临界安全、较安全、安全,并据生态安全指数值所处的数据范围,对研究区域生态安全等级状况进行综合判定(表2)。

1.3 主要影响因子的确定

本研究采用灰色关联度方法进行区域生态安全主要影响因子的确定[28-29],该方法是根据因素之间发展趋势的相似或相异程度衡量因素间关联程度,对于一个系统发展变化态势提供了量化的度量,非常适合动态的历程分析。其分析经过了确定分析序列、计算关联系数与关联度等过程,获得方式与关键步骤如下:

首先,确定分析序列。按时间升序确定参考序列X0和多因子比较序列X1、X2……Xn,

表1 生态安全评价指标体系Table 1 Ecological security evaluation indices

表2 生态安全分级标准Table 2 The grading standard of ecological safety

其次,计算关联系数r(x0(k),xi(k)):

最后,计算关联度系数γ(x0,xi):

式中:r(x0(k)、xi(k))为关联系数;ρ∈(0,∞)为分辨系数,ρ越小,分辨力越大,取值区间为(0,1),这里取ρ=0.5;r(i)为关联度,i=1,2,3,…k。关联度系数越大,影响越大。

1.4 主要软件

文中数据分析和处理所采用的软件主要有SPSS 20.0(Statistical Product and Service Solutions;IBM,美国)和MATLAB 7.12(matrix & laboratory;MathWorks,美国)。

2 结果与分析

2.1 洞庭湖区生态安全变化

2.1.1 生态安全级别 研究区域2013—2018 年生态安全综合指数由0.301 提高到0.603,呈逐年上升的变化趋势,生态安全状态也由“较不安全”转为“较安全”(表3)。2013 年,压力子系统对生态安全综合指数较大,而状态和响应子系统的综合指数较小(表3)。从2014 年开始,压力子系统对生态安全综合指数的贡献率开始下降,状态子系统和响应子系统的贡献率逐年增加(表3),表明区域面临的人口、环境、资源等方面的压力在逐步减轻。

表3 2013—2018 年研究区域生态安全指数及生态安全等级Table 3 The ecological safety and its grade in this study region during 2013—2018

生态足迹方法安全预测显示[28],洞庭湖生态经济区未来十年(2011—2020)该区域的生态安全等级将一直保持在不安全的状态,生态安全形势不容乐观[28]。但通过本研究结果表明,当地区域生态安全级别比预测的非干扰状态下有所提升。由相关资料可知,政府部门特别重视环境的保护,加强了生态环境保护力度,公众的环保意识逐步增强。如在国家环境保护总局和湖南省人民政府的指导下,湖南省环境保护局于2001 年编制了《洞庭湖国家级生态功能保护区建设规划》,湖南省人民政府办公厅2017 年印发《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020 年)》和《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案(2018—2025 年)》,2018年《东洞庭湖国家级自然保护区范围与功能区调整》获国务院批复。

2.1.2 生态安全压力指数 研究区域压力指数在2013—2018 年呈下降趋势,从2013 年的0.126 下降到2018 年的0.104(表3),表明人类活动对生态环境的影响总体减少但有波动。

由图1 可知,生态安全压力指数的表征指标有10 个,分别为:人口密度(D1)、人口自然增长率(D2)、人均粮食产量(D3)、人均居住面积(D4)、单位GDP 能耗(D5)、单位GDP 用水量(D6)、万元GDP 工业废气排放量(D7)、万元GDP 工业废水排放量(D8)、万元GDP 工业固废排放量(D9)、水土流失面积占国土面积比重(D10)。分析原始统计数据可知,其中5 个表征指标(单位GDP 能耗、单位GDP 用水量、单位GDP 工业废气排放量、单位GDP 工业固废排放量,水土流失面积占国土面积比重)数值总体呈下降趋势,说明研究区域提高了能源利用效率,降低了工业污染,对提升生态系统压力有积极作用。同时,压力形势严峻,其他相关指标如单位GDP 工业废水排放量从0.40 t/万元上升到0.79 t/万元,人均耕地面积降低因而人均粮食产量降低。相关研究显示,洞庭湖区有31%的湿地面积面临人类干扰较大[30]。从生态足迹结构看,能源用地人均生态足迹29%—50%之间,且所占比重呈逐步上升变化趋势[18];耕地比重低(仅为6.9%),且呈下降变化趋势[18]。

分析可知,本研究区域的生态安全压力整体有所减轻,与研究区域的直接指示指标或相关指示指标增减相一致。同时,某些方面的压力如人口的快速增长、土地资源短缺、优质水资源紧缺等仍然巨大并在持续增加,需引起重视。

2.1.3 生态安全状态指数 研究区域的生态安全状况好转,生态安全状态指数呈整体上升趋势,由2013年的0.080 上升到2018 年的0.215,上升幅度达62.79%(表3)。由表1 可知,表征生态安全状态的指标有11 个:森林覆盖率(D11)、人均公共绿地面积(D12)、人均水资源量(D13)、人均GDP(D14)、恩格尔系数(D15)、城镇化率(D16)、空气质量指数优良率(D17)、区域环境噪声平均值(D18)、饮用水源水质达标率(D19)、湖库综合营养状态指数(D20)、生态环境状况指数(D21)。进一步分析原始统计数据发现:森林、自然保护区、城市绿地面积等自然生态系统面积不断增加,森林覆盖率和人均公共绿地面积是衡量植被和绿地资源的代表性指标,均呈上升趋势;人均GDP 从37 300 元增至58 249 元,城市恩格尔系数从35.1 降低到33.9,空气质量指数优良率从74.2%增至82.5%,生态环境状况指数从68上升到71,人均水资源量从2 265 m3增至2 634 m3。

综上,区域生态安全状态指数上升变化趋势,体现为森林覆盖率与生活水平提高,地方政府和当地群众生态环保意识增强、越来越意识到青山绿水对于生态的重要性,而且区域的退耕还林/造林生态管理措施实施效果显著,在保障移民生活和恢复生产中起到了重要作用。

2.1.4 生态安全响应指数 研究区域的生态安全响应指数呈现出逐年上升态势,由2013 年的0.095 上升到2018 年的0.284,上升幅度达66.55%(表3)。

由表1 可知,指示生态安全响应的指标有10个,分别为:工业固体废物综合利用率(D22)、城镇污水集中处理率(D23)、受保护区面积占国土面积比重(D24)、水资源开发利用率(D25)、矿山开采生态修复率(D26)、环境保护投资占GDP 比重(D27)、第三产业比重(D28)、万人在校大学生人数(D29)、万人拥有卫生机构床位数(D30)、生态文明知晓率(D31)。其中,从2013 年至2018 年具体指标统计数据显示:环境污染治理投资逐渐增大,环境保护投资占GDP 比重由1.7%提升到3.1%,城镇污水集中处理率和矿山开采生态修复率指标较大幅度提升,分别增长17.74%和27.64%;产业结构优化,第三产业占比提升,第三产业比重在GDP 的比重从37.0%增长到51.9%;对医疗、教育方面的关注和投入增长,医疗机制的不断完善,万人拥有卫生机构床位数目由39.2 张/万人增长至60.9 张/万人,增长了155.36%,万人在校大学生人数从185 人增长到289 人;生态文明知晓率从73.1%增至85.5%;与此同时,废弃物综合利用率由98.3%下降到96.6%,该项指标的下降表明对该区域生态安全响应指标的提高具有负向作用。

综上,政府采取了积极系列措施,提升公众对生态文明的认识,促进全民积极参与生态文明创建,使得绿地资源日益丰富,在保障区域生态安全方面发挥着重要作用。

2.2 洞庭湖区生态安全水平影响因素

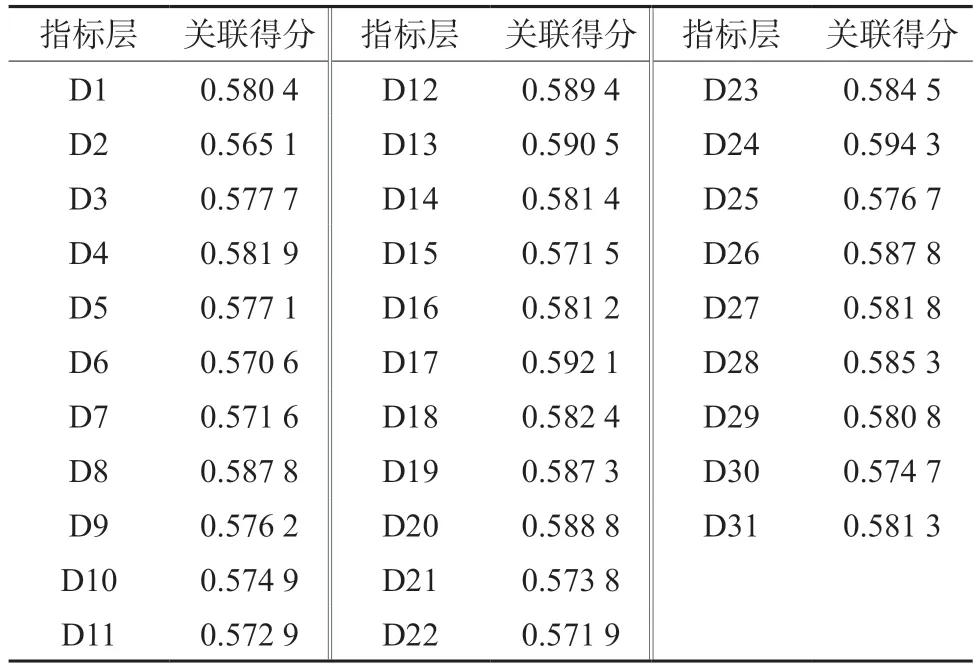

基于灰色关联度方法,对各项指标进行关联度计算,以确定影响区域生态安全的主要影响因子,分析结果表明:31 个选择的因子,普遍关联得分较高,均超过0.5,有9 个因子关联度达0.585 0 以上,其中关联度得分最高分因子D24(受保护区面积占国土面积比重,0.594 3);同时也有9 个因子的关联度得分低(低于0.575 0),关联度得分最低为因子D2(人口自然增长率,0.565 1)(表4)。各子系统的具体关联得分情况及主要分析结果如下。

表4 生态安全各指标的影响关联得分Table 4 Relevance scores of various indicators

2.2.1 压力系统 研究区域压力子系统中关联得分最高的为D8(万元GDP 工业废水排放量)(图1),表明该研究区域工业废水排放对生态安全压力具有举足轻重的作用。其次,人口密度和人均居住面积的关联度得分也相对较高,说明人口压力和人类作用强度施予给生态系统的压力同样不可忽视。相反,人口自然增长率的关联度反而得分相对最低,这应该与区域严格执行国家的计划生育政策紧密相关,尽管人口自然增长率上升(从2014 年的3.62%提高到2018 年的5.18%),但人口波动相对较小。据有关资料显示[18-19],洞庭湖流域化工厂和纺织厂林立,其排出富含污染物的工业废水、附近的农药、化肥的过量流失等均是该区重要的人为生态污染源。洞庭湖区18 个县(市)主要工业污染源1 800多个,其中重点污染源140 个,;洞庭湖区农业发达,面源污染严重,18 个县(市)10 a 农药平均使用量占湖南省总量的36.37%,而耕地面积仅占25.8%,化肥利用率仅为30%,每年随降水入湖氮总量28.3万t、磷3.8 万t[18-19]。

由上分析可知,压力子系统中关联得分高与人为因素关系紧密,受人为活动影响大,尤其是工业废水排放量是首当其冲,应引起高度重视,且与以往相关资料与分析结果相一致。

2.2.2 状态系统 在状态子系统中,影响因子得分最高的因子为D17(空气质量指数优良率),其次为D13(人均水资源量)、紧接着分别为D20(湖库综合营养状态指数)、D12(人均公共绿地面积)与D19(饮用水源水质达标率)(图2),说明区域的空气质量、水源和水质成为区域生态安全状态子系统的关键指示指标。相反,D15(恩格尔系数)的关联得分最低,说明生态安全状态受经济发展贫困与否的影响最小,居民的消费与支出水平对区域生态安全状态影响作用有限。

以往研究结果表明,洞庭湖区水资源呈现了生态赤字,达到-0.199 3 hm2/人[18],这一方面是因生活水平的提高对水产品需求量加大,另一方面也是因工业生产大量排放的废水,加重了区域对水环境的压力,优质水资源紧缺。另外,水污染为该区非常突出的环境问题,湖泊周边有许多工业企业,其中以造纸、化肥行业居多且散布湖区,数量多、规模小,未能有完善的污水处理设施,据湖南省环保局的统计,湖区现有造纸企业236 家,而有污水处理设施的仅两家,多数企业未经处理的工业废水直排入湖,排放量大,给局部水域造成了严重的污染,虽然尚未造成富营养化但湖库综合营养状态的潜在风险非常大。

2.2.3 响应系统 在响应子系统中,关联度得分最高的是D24(受保护区面积占国土面积比重),而关联度得分最低的是D22(工业固体废物综合利用率)(图3)。结果初步表明,在洞庭湖湿地,保护区面积在整个区域的生态安全响应中,具有举足轻重的作用,应维护好区域内湿地生态保护区的环境,保障其面积不缩减,而固体废物相对影响弱。除此之外,D23、D26、D28、D31 的关联度得分也较高,分析结果表明,城镇污水集中处理率、矿山开采生态修复率、第三产业比重和生态文明知晓率等均对该区域的生态安全响应子系统影响大。

相关资料统计显示,城镇污水处理率有待加强,第三产业比重有限[31]。如,蒋家嘴镇是常德市汉寿县的工业基地,聚集麻纺、造纸、氮肥等企业,紧邻该镇水域有长约4 km,宽50—150 m 的岸边污染带,水呈黑色。移民就业安置问题突出,按移民安置规划,退田还湖移民60%从事农业生产,20%从事工业生产,20%从事第三产业,事实上移民安置的环境容量不宽松:“双退”移民土地尽失,“单退”移民从事农业生产波动性加剧;乡镇工业企业规模小,缺乏发展的潜力与前景,对移民的吸纳能力有限;第三产业安置同时受技能、经验、资金以及消费水平低增长的限制,对容纳劳动力局限性大。

2.3 洞庭湖区生态安全优化对策建议

通过对研究区域生态安全状况评价及主要影响因子关联度得分判定分析可知,研究区域生态安全水平呈逐步上升变化趋势,生态安全状态受多因素影响,且普遍体现为人为活动影响大的因子关联度得分高。其中,与区域生态安全压力子系统高关联度的因子为工业废水排放量、人均居住面积、人口密度等,与状态子系统高关联度的因子为空气质量指数优良率、人均水资源量、人均公共绿地面积、湖库综合营养状态指数、饮用水源水质达标率等,与响应子系统关联度较高的因子为受保护区面积占国土面积比重、矿山开采生态修复率、第三产业比重、城镇污水集中处理率、环境保护投资比重、生态文明知晓率等。由此可知,整个研究区域集中在水质、水量、人均占地、产业结构、环保投入及生态环保意识等方面,为提升该区生态安全水平及促进该区域社会经济生态可持续发展,建议采用以下优化措施:

1)严格管控废水排放,促进河湖健康发展。研究区域水质性缺水为水质问题的重要原因,针对工业废水排放、饮用水源达标和湖库综合营养状态形势严峻的问题,对水污染防治应以改善水环境质量为核心,以减少污染物排放和达标排放为手段,以河湖健康为目的,工业污染应重点落实排污许可证制度,实行“一证式”管理,企业按证“自证守法”,履行主体责任,监管部门对证检查,违法必究;完善园区和城区污水管网,提高污水处理效率,严格管控养殖业和种植业污染,提高畜禽养殖废水排放标准,对排泄物进行集中达标处理,减少化肥和农药使用量;减少水土流失和面源污染,促进周边河流和洞庭湖健康,防止湖泊富营养化。

2)合理利用洪峰水量,限制高耗水行业规模。湘、资、沅、澧四水与长江三口径流虽不断向洞庭湖输送水资源,但由于水资源季节分布不均,尤其是三峡建成运行后流向洞庭湖的径流量减少,水量性缺水仍然存在,枯水季节洞庭湖是相对缺水状态,农业用水、工业用水及居民生活优质用水仍存在问题,达标水资源及人均水资源量短缺。针对整个问题,应充分利用“四水”干流水库和长江三峡水库,调蓄雨洪资源,枯水季节通过调度水库下泄生态流量;在洞庭湖内可规划建设水资源配置工程,对湖内水资源进行合理调配,尽可能满足生态用水;适度开发地下水,保证城乡居民生产和生活科学利用达标地表水;厉行节约用水,推行节水技术和产品,鼓励回水利用,提高用水效率,限制高耗水行业的发展规模和布局,以水资源可持续利用保障生态用水的需要。

3)明确生态用地类型,构建科学合理的生态安全格局。针对人均居住面积、人口密度及第三产业比重关联度高的问题,应结合现有资源分布特点,以环境容量和生态承载力为约束,确定产业与行业的开发强度,重新规划区域内工业和农业产业布局,对沿江沿湖1 km 内的化工企业进行腾笼换鸟,实施绿色发展;严格落实生态保护红线,环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入负面清单“三线一单”要求,对纳入负面清单的实施“一票否决”。进行分类分级生态功能区划,调洪功能区分为湖滨滩地、湿地景观与生物多样性区,退田还湖恢复区分为双退区、单退区,湖滨滩地允许生态性开发;湿地景观与生物多样性区则严禁人类活动;双退区则严格保护;单退区则高洪水期分蓄超额洪水,平时开展农业生产,缓解人水争地矛盾。

4)积极引导生态环保意识,探索洞庭湖湿地生态产品价值实现机制与途径。由环境保护投资比重、生态文明知晓率高分关联度可知,环境保护投入及民众的生态环保意识情况对区域生态安全具有重要影响。深入贯彻习近平生态文明思想,牢固树立绿水青山就是金山银山的意识,强化洞庭湖国际重要湿地的战略定位及其保护的意义,动员全社会尊重湿地,顺应湿地,保护湿地,探索洞庭湖湿地生态产品价值实现机制与途径,推进洞庭湖区生态补偿政策实施。加大生态环境宣传力度和生态环境监察执法力度;在加大财政投入的同时,积极吸引社会资本投资及争取国际组织项目支持,鼓励社会力量参与。

3 结论

本文结合PSR 模型对洞庭湖区域进行了生态安全区域评价,在分析评价结果的基础上,进一步基于灰色关联法对该区域生态安全的主要影响因素进行了分析。主要结论有:

1)2013—2018 年研究区域生态安全呈逐步上升趋势,生态安全状态不断提升,生态安全级别由“较不安全”逐步上升为“较安全”,综合指数分别为0.301、0.409、0.417、0.474、0.528、0.603。综合前期研究与本研究结果表明,通过环保措施等人为活动的干预,该区域生态安全状况级别比预想的非干扰状态下有所提升。

2)该区域生态安全状态受多因素影响,普遍体现为人为活动影响大的因子关联度得分高。其中,与压力子系统高关联度的为工业废水排放量、人均居住面积、人口密度,与状态子系统高关联度的为空气质量指数优良率、人均水资源量、人均公共绿地面积、湖库综合营养状态指数、饮用水源水质达标率,与响应子系统高关联度的为受保护区面积占国土面积比重、矿山开采生态修复率、第三产业比重、城镇污水集中处理率、环境保护投资比重、生态文明知晓率。因此,水资源短缺、水污染严重、产业结构需优化等问题较突出。

3)为提升该区生态安全水平及促进该区域社会经济生态可持续发展,对策建议应集中在水质、水量、人均占地、产业结构、环保投入及生态环保意识等方面。如严格管控废水排放,促进河湖健康发展;合理利用洪峰水量,限制高耗水行业规模;明确生态用地类型,构建科学合理的生态安全格局;积极引导生态环保意识,探索洞庭湖湿地生态产品价值实现机制与途径。结合《洞庭湖国家级生态功能保护区建设规划》的内容,在调洪功能区、退田还湖恢复区、环湖生态经济区的多级生态功能区划的基础上,尊重自然法则,遵循人与自然和谐相处的原则,分区分类治理。