“十三五”渔业亮点连载(上)

2021-03-01

转型升级步伐加快渔业高质量发展取得实效

“十三五”时期是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决胜时期,是渔业实现高质量发展的战略转型期,发展成效显著。2013年3月,国务院印发《关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》(国发〔2013〕11号),明确提出现代渔业建设要“坚持生态优先、养捕结合、以养为主的方针”,这是自20世纪80年代确定“以养为主,养殖、捕捞、加工并举,因地制宜,各有侧重”方针以来,我国渔业发展方针的一次重大调整,标志着渔业发展进入一个新的历史时期。按照新发展方针,农业农村部印发了《关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见》(农渔发〔2016〕1号);经国务院同意,印发了《农业部关于进一步加强国内渔船管控 实施海洋渔业资源总量管理的通知》(农渔发〔2017〕2号);经国务院同意,农业农村部等十部委联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》(农渔发〔2019〕1号),取得了一系列成果。

产业转型升级进一步优化

一是产业结构不断优化。2019年水产养殖产量5079万吨,同比增长1.76%,捕捞产量1401万吨,同比下降4.45%,养捕比例由“十二五”末的74:26提高到78:22,实现了养捕结构的进一步优化。除传统的养殖、捕捞、加工流通业之外,增殖渔业、休闲渔业蓬勃发展,现代渔业的五大产业体系格局初步建立,产业结构持续调优,渔业一二三产业产值比例由“十二五”末的51.45:23.14:25.41调整到49.0:22.3:28.7。

二是水产养殖业绿色发展有效推进。贯彻十部委意见,划定重要养殖水域滩涂空间,全国1500个县级人民政府发布了养殖水域滩涂规划,基本覆盖了全国所有水产养殖主产县。开展水产健康养殖示范创建活动,共创建健康养殖示范场5468个、示范县49个。稻渔综合种养异军突起,2019年全国总面积近3500万亩,年产优质稻谷1750万吨、水产品290万吨,带动农民增收超过600亿元。盐碱地渔业开发利用取得突破,建立了多元生态养殖模式,实现了盐碱地水产养殖规模化生产,经济、生态、社会效益显著。同时,突出绿色发展理念,鼓励各地因地制宜开展大水面生态增养殖、工厂化循环水养殖、池塘工程化循环水养殖、集装箱循环水养殖、多营养层级养殖、深水抗风浪网箱养殖等生态健康养殖模式。

三是产业融合发展取得实效。大力推进渔业三产融合发展,提高产业组织化程度和社会化服务水平,“十三五”期间,把水产品加工业和休闲渔业作为推动产业融合发展的抓手和动力,充分发挥水产品加工业接一连三、休闲渔业接二连三作用,延长产业链,提升价值链。截至2019年底,全国水产加工企业9323个,水产冷库8056座,水产加工品总量2171.41万吨,加工率达到40.89%。休闲渔业产业规模不断壮大,2019年全国休闲渔业产值超过940亿元,接待人数超过2.7亿人次,涌现出查干湖、千岛湖、庐山西海等渔业生产生态融合发展的典型。

资源养护迈上新台阶

一是捕捞强度控制取得成效。《关于进一步加强国内渔船管控 实施海洋渔业资源总量管理的通知》明确提出到2020年压减海洋捕捞渔船2万艘、功率150万千瓦,国内海洋捕捞总产量减少到1000万吨以内的目标。截至目前,全国已累计拆解渔船超过2万艘,国内海洋捕捞产量约1000万吨,海洋捕捞产量控制和减船目标已经提前完成。

二是资源保护制度不断完善。先后数次对海洋伏季休渔制度进行调整,现行的伏季休渔制度被媒体称为史上最长休渔期和最严格的伏休制度。相继发布黄河、海河、辽河和松花江流域禁渔期制度,实现我国内陆七大重点流域禁渔期制度全覆盖和主要江河湖海休禁渔制度全覆盖。

三是增殖放流和海洋牧场建设科学开展。每年的6月6日,各地都积极开展形式多样的放鱼日活动。“十三五”期间,全国累计增殖各类水产苗种1559亿尾,举办的各类水生生物增殖放流活动达1万多次,有力地促进水域生态环境修复和渔业资源的可持续利用。累计创建国家级海洋牧场示范区110个,引领带动全国海洋牧场建设持续健康发展。

四是水生野生动物保护能力提升。2016年新修订的《野生动物保护法》发布以来,加快相关配套规章制度的制修订工作。针对长江江豚、中华鲟、中华白海豚、斑海豹等保护旗舰物种,分别出台了7个专门的保护和拯救行动计划。累计创建国家级水产种质资源保护区535个。

渔业“走出去”取得新成果

一是远洋渔业规范有序发展。科学调控发展规模和节奏,加快渔船装备更新改造,调整优化产业结构,推进远洋渔业转型升级。全面修订出台《远洋渔业管理规定》,建立远洋渔业企业履约评估制度,加强远洋渔船监督管理,继续“零容忍”严厉打击违法捕鱼,规范有序发展远洋渔业。

二是渔业对外交流合作广泛开展。全面参与联合国及FAO框架下渔业多边事务,参与9个国际或区域渔业管理组织事务,加入《南印度洋渔业协定》,与毛里塔尼亚、阿根廷、伊朗、塞拉利昂、斐济、瓦努阿图等国建立政府间合作机制,深化与美国、欧盟、澳新等渔业对话机制。稳妥开展与韩国、俄罗斯、越南等周边国家渔业合作,全面加强涉外周边渔业管理,举办中越北部湾渔业协定成功实施15周年活动,开展中越、中韩、中俄、中老联合增殖放流活动,向菲律宾赠送鱼苗,被写入两国联合公报,得到两国领导人积极评价。

渔业设施装备水平显著提升

一是渔船、渔港、安全通信等渔业装备水平不断提高。沿海省份更新改造国内渔船1万余艘、远洋渔船679艘,为11万余艘渔船配备了安全和通导装备,建成通讯岸台约200座、渔港动态管理系统17个、渔船动态管理系统及灾备中心约50套、渔用航标179个,累计安排建设213个渔港及避风锚地,渔业安全生产保障能力显著提高。

二是水产种业、防疫、养殖设施装备水平不断提升。现代种业提升工程围绕种质资源保护利用、育种创新及育繁推一体化等开展,共安排建设项目73个、总投资7.7亿元,全国动植物保护能力提升工程围绕建设水生动物疫病防控监测中心及区域中心、重大水生动物疫病实验室开展,共安排建设项目39个、总投资3.8亿元。“深蓝1号”等深远海大型智能养殖渔场相继建成投产,累计建成深水抗风浪网箱3255个,池塘环保设施改造开始起步,养殖基础设施和装备水平明显提高。

渔业科技支撑能力显著增强

“十三五”以来,渔业科技在资源养护与生态修复、遗传育种、健康养殖、病害防治、水产品加工、节能环保、渔业装备升级、渔业信息化等领域提供支撑保障,渔业科技进步贡献率由2015年的58%提高到2020年的63%。一些前沿领域开始进入国际并跑、领跑阶段,一批生态、绿色、高效渔业技术模式得到广泛应用,渔业科技获得国家级奖励6项,审定新品种61个,制定渔业标准和规范1035项,获得专利685项,建设渔业综合性重点实验室3个,专业性重点实验室21个,综合试验站25个。水产养殖技术示范推广成果丰硕,遴选发布65个渔业主导品种和53项渔业主推技术,推广面积达300多万公顷,受益渔民500多万人。

渔政执法监管有了新成效

一是“中国渔政亮剑”系列专项执法行动持续开展。严厉打击了涉渔违法捕捞行为,维护了守法渔民的合法权益和我国管辖海域的渔业生产秩序,取得显著成效。截至2019年底,各地渔政执法机构已经累计清理取缔涉渔“三无”船舶5.04万余艘、“绝户网”等违规渔具200余万张(顶)。

二是安全生产监管不断加强。渔业是高风险行业,近年来,农业农村部高度重视渔业安全生产监督,开展渔业安全生产专项整治三年行动,组织渔业安全应急演练和安全技能大比武,开展渔业无线电专项整治和安全生产交叉大检查,示范创建“平安渔业示范县”“全国文明渔港”。

三是水产品质量安全水平稳步提升。在27个省份开展水产养殖用药减量行动,水产苗种产地检疫试点由6个省份扩大到24个省份,基本覆盖了水产苗种生产大省,水产品产地监测合格率稳定在99%以上。

整体上,我国渔业正处在由传统向现代转变时期,渔业大而不强,还存在一些突出问题,例如渔业法律政策保障体系尚不健全,渔业水域生态环境脆弱、保护难度大,渔业基础设施薄弱,装备落后,渔业产业效益亟须提升,渔政执法满足不了监管需求等。今后一段时期渔业发展,将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,践行新发展理念,按照高质量发展的要求,大力实施乡村振兴战略,建设美丽中国,以水域生态环境治理倒逼渔业转型升级,以渔业现代化促进水域生态环境修复,坚持生态优先的发展方针,坚持渔业供给侧结构性改革,坚持绿色、安全、融合、开放、规范发展,坚持提质增效、减捕增养、绿色发展、富裕渔民,不断创新发展机制,培育发展新动能,完善发展措施,提高发展质量效益,防控发展风险,改善渔民民生,推动形成产业优化、产品优质、产出优异、产地优美、资源节约、环境友好的渔业发展新格局,加快建设现代化渔业强国。

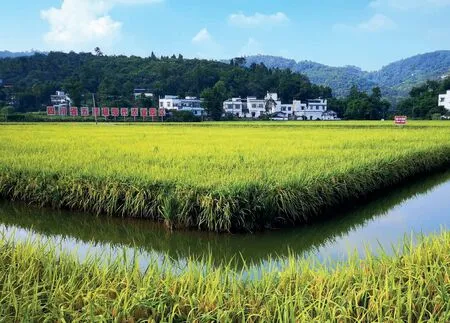

坚持稳粮增收推动稻渔综合种养产业规范高质量发展

稻渔综合种养作为一种绿色生态的农渔发展模式,“十三五”以来发展迅速,稻渔综合种养面积从2015年的2200多万亩增长到2020年的3800万亩,稻米产量达到1900万吨,水产品产量超过300万吨,带动农民增收超过650亿元。“十三五”期间,全国各地积极贯彻落实农业农村部《关于规范稻渔综合种养产业发展的通知》有关要求,稻渔综合种养规范化、标准化、规模化发展水平稳步提升,经济生态综合效益、二三产融合发展、渔农品牌集聚效应不断加强,稻渔综合种养产业在水产品稳产保供、引领农业绿色发展、助力脱贫攻坚、促进乡村振兴等方面的作用愈发凸显。

“十三五”稻渔综合种养产业发展成效显著

一是稳定了粮食生产。稻渔综合种养具有“一水两用、一田双收”的特点,能获得较高的经济效益,激发了农民种田意愿,不仅减少了土地抛荒,而且还促进了很多抛荒田块重新种植水稻,很好地起到了稳定水稻生产的作用,有助于解决“非粮化”问题。近年来,各地严格控制稻渔综合种养沟坑占比,据调查目前实际沟坑占稻田面积的5%左右,很多地方还积极开发低洼冷浸田发展稻渔生产,湖北等稻虾共作主产区实现了水稻面积和产量稳步增长。

二是减少了药肥使用。稻田综合种养利用生物共生互促原理,“减肥减药”效果明显。研究表明,稻渔综合种养能使鱼虾粪便等营养物质被循环利用,增加土壤有机质和养分含量,有效改善贫瘠土壤的肥力水平,氮肥平均投入可比水稻单作模式减少30%以上;同时由于鱼虾类捕食稻谷的害虫,减少农药使用,稻渔综合种养相比单纯种稻可减少农药使用量50%以上,有效降低了农业面源污染,促进形成生态绿色的种养环境。

三是提升了产品品质。稻渔综合种养产出了生态优质水稻,也增加了生态优质水产品供应。由于大大减少化肥农药的使用量,一大批优质生态大米应运而生,价格高出普通大米50%以上,盘锦“蟹田米”等产品供不应求,品质和效益都有显著提升。2019年,稻渔综合种养水产品产量超过300万吨,在淡水养殖水产品产量中占比接近10%,成为我国淡水水产品的重要来源,85%以上的小龙虾通过稻渔综合种养方式生产的,还生产出了“荷花鲤”“禾花鱼”“青田鳖”等地方特色名优水产品,丰富了老百姓的菜篮子。

四是提升了综合效益。据调查,由于减少投入品使用、提升稻米品质、增加水产品收益,发展稻渔综合种养可实现亩均增收1500元以上。同时,各地还在发展实践中探索出了“土地入股、合作经营”“土地自有、参与经营”“土地流转、打工赚钱”等利益联接机制,让农民在产业发展中得到了实惠。云南省在哈尼梯田开展“稻渔鸭”综合种养示范,带动了建档立卡贫困户16000人,人均增收1200元。促进三产融合。广西柳州市依托“稻螺种养”建立了螺蛳粉产业园,一个小小的螺蛳粉产业,2019年实现产值60亿元。

“十三五”推进稻渔综合种养产业规范发展的主要做法

坚持标准先行,推进规范发展。为进一步稳定粮食生产、保障水稻播种面积和产量,2017年,农业农村部制定发布了《稻渔综合种养技术规范 通则》标准,明确沟坑占比不高于总面积的10%,同时提出平原地区粮食产量不低于500公斤、丘陵山区亩产量不低于当地水稻单作平均单产等要求。2019年,农业农村部印发《关于规范稻渔综合种养产业发展的通知》,要求针对个别地方沟坑占比偏大的情况进行整改,各地采取措施加强对沟坑面积、种养环境、稻米产量和产品质量等方面的监管,建立了规范发展的长效机制。

坚持示范引领,推进有序发展。农业农村部始终将稳粮增收作为发展稻渔综合种养的根本前提,近年来每年组织召开全国稻渔综合种养现场会或观摩活动,强调有序发展,避免一哄而上。为加强标准园区示范引领,2017年,农业农村部启动国家级稻渔综合种养示范区创建工作,目前共创建国家级示范区和示范场103个。各地也纷纷开展示范创建,出台产业发展规划,四川省积极开展“鱼米之乡”创建,湖南省每年创建10个稻渔综合种养示范县,湖北省印发《湖北省稻虾共作产业发展规划(2019—2022年)》,安徽省实施《稻渔综合种养“百千万”工程》。

坚持科技支撑,推进创新发展。支持唐启升院士在云南红河州、桂建芳院士在江西鹰潭市和广西三江县建立院士工作站,加强稻渔综合种养基础研究、技术攻关和学术交流。协调科技部在蓝色粮仓重点研发计划中设立稻渔综合种养科研专项,从生态环境、品种培育和种养技术方面加大研究力度。鼓励现代农业产业技术虾蟹、特色淡水鱼和大宗淡水鱼体系相关岗位专家加强对稻渔综合种养关键技术开展持续研究。2017年起,农业农村部在12个省(区)开展了技术示范工作,在全国推广稻渔综合种养典型技术模式。今年4月,农业农村部印发《稻渔综合种养技术指南》,指导各地做好疫情期间技术服务。

下一步,稻渔综合种养产业发展将坚决贯彻落实习近平总书记在宁夏银川市贺兰县稻渔空间乡村生态观光园考察时的重要指示精神,按照《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》等有关要求,牢牢坚持稳粮增收的根本原则,处理好“稻”和“渔”、“粮”和“钱”、“土”和“水”、“一产”和“三产”、产业发展和科技支撑、积极推动和农民意愿等6方面的关系,以优化种养结构、生产生态协调、三产深度融合为方向,以科技创新和融合发展为动力,持续推动稻渔综合种养规范高质量发展。

描绘绿色发展新蓝图展开产业升级新画卷

“十三五”以来,各级渔业行政主管部门贯彻新发展理念和中央“三农”决策部署,积极实行渔业供给侧结构性改革,推进转方式、调结构,推动水产养殖从量的增长到质的提升,努力解决发展不平衡和不充分问题,促进水产养殖业绿色高质量发展,取得显著成效。

加强顶层设计,水产养殖业绿色发展文件经国务院同意正式出台

实现水产养殖业绿色发展是落实新发展理念、实施乡村振兴战略、推进生态文明建设的重要举措。2019年1月11日,经国务院同意、农业农村部会同生态环境部、自然资源部等十部门联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》,明确了水产养殖业绿色发展指导思想、基本原则、主要目标,并围绕加强科学布局、转变养殖方式、改善养殖环境、强化生产监管、拓宽发展空间、加强政策支持及落实保障措施等方面作出全面部署。这是新中国成立以来第一个经国务院同意、专门针对水产养殖业的指导意见,是当前和今后一个时期指导我国水产养殖业绿色发展的纲领性文件。当年2月15日,国务院新闻办公室召开《意见》专题发布会。按照国务院要求,出台了部委分工方案,压实属地责任,各省级人民政府纷纷研究出台落实方案,形成了地方政府、各部门分工合作,齐抓共管的工作格局,全面深入推进水产养殖业绿色发展。

稳定和严格落实养殖水域滩涂规划制度和养殖证制度,全面调优养殖生产布局、保障养殖渔民权益

养殖水域滩涂规划制度和养殖证制度是水产养殖业发展的基本制度,对于促进产业规范有序发展、保障养殖生产空间、保护养殖生产者合法权益至关重要。“十三五”期间,农业农村部指导各地启动新一轮养殖水域滩涂规划编制发布工作,依法划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区,合理安排产业发展空间,指导各地加快推进水域滩涂养殖发证登记工作,定期通报各地工作进展。“十三五”以来,各地养殖水域滩涂规划编制发布和养殖证核发工作步伐明显加快,目前,全国已有6个省级、257个地市级和1544个县级人民政府颁布实施本级养殖水域滩涂规划,核发《水域滩涂养殖证》达12.2万本,确权登记水域、滩涂面积约422.4万公顷,为稳定渔业基本养殖水域发展空间、保障养殖渔民合法权益、促进水产养殖业绿色发展奠定了坚实基础。

生态健康养殖全面推进,水产养殖业加速转型升级

“十三五”期间农业农村部通过创新驱动绿色发展,革新养殖生产模式,大力推广工厂化和池塘循环水养殖、海水立体养殖、大水面生态增养殖等健康养殖技术。特别是积极拓展养殖生产空间,支持发展深远海养殖,推动“深蓝1号”“德海1号”等深远海大型智能化养殖渔场建设取得实质性进展;大力发展稻渔综合种养,全国稻渔综合种养面积达到3800多万亩;因地制宜开展盐碱水生态养殖,养殖面积超过100万亩,成为新的养殖增长点和经济欠发达地区人民群众脱贫致富的新路子。持续组织开展全国水产健康养殖示范创建活动,共创建国家级健康养殖示范场 5468家、健康养殖示范县49个。启动实施水产绿色健康养殖“五大行动”,推广生态健康养殖模式,提升水产养殖绿色发展水平。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”重要思想,突出渔业生态修复作用,大力推广“以渔净水、贝藻固碳”,水产养殖业碳汇功能日益突出。

加强种业建设,夯实产业发展基础

“十三五”以来,不断完善以国家遗传育种中心、国家级水产原良种场、各级地方良种场及良种繁育基地组成的水产原良种生产体系,现代渔业种业体系基本形成。发布新中国成立以来首个《中国水产种业发展报告(1949-2019)》,从管理体制机制、制度建设、科研学术、推广应用、产业发展等方面全景式展示七十年来水产种业发展成效。壮大水产种业体系,培育了一批育繁推一体化种业龙头企业,创建国家级水产原良种场86家。推动新品种选育,严格新品种审定,依法审定新品种达229个。组织相关水产科研院校和育种企业开展南美白对虾联合育种,促进政产学研用一体发展。

强化防疫检疫,增强水生动物疫病防控能力

“十三五”期间,加强水生动物防疫体系建设,开展重大水生动物疫病专项监测,累计监测重大水生动物疫病样品2.4万余个,未发生区域性重大水生动物疫情。连续发布年度《中国水生动物卫生状况报告》和《水产养殖动植物病情月报》,组织开展鲑鳟鱼等寄生虫监测和重大疫病风险评估,不断提升重大水生动物疫病防控和应急处置能力。水产苗种产地检疫制度自2017年在江苏启动试点后逐步推进,2020年已在全国全面实施,各地已确认渔业官方兽医3700余名,完善检疫电子出证系统,加强水产苗种检疫培训和执法监督。有效运用并完善“全国水生动物疾病远程辅助诊断服务网”,不断提升水产养殖病害防治服务水平。

严格用药监管,提升水产品质量安全水平

坚持产管并重、严字当头,“十三五”期间不断完善国家产地水产品兽药残留监控计划,监测范围扩展到全国34个省(区、市),监测指标增加到10项,监测品种扩大到28种。组织开展产地水产品兽药残留专项整治行动,对违法用药涉案企业和养殖户坚决依法查处,五年共抽检样品2.5万余个,总体合格率99.5%,已连续八年保持在99%以上,水产品质量安全水平持续向好。开展水产养殖用兽药及其他投入品安全隐患排查,抽检样品2328个,风险物质检出率为18%,初步掌握了投入品质量安全现状和安全隐患。持续强化舆情监测与应急处置,建立水产品质量安全舆情监测系统,做到早发现、早核实、早应对,有效应对了“即墨海参养殖添加敌敌畏”“水产品是新冠肺炎病毒中间宿主”等重大舆情事件,营造良好的社会舆论氛围。

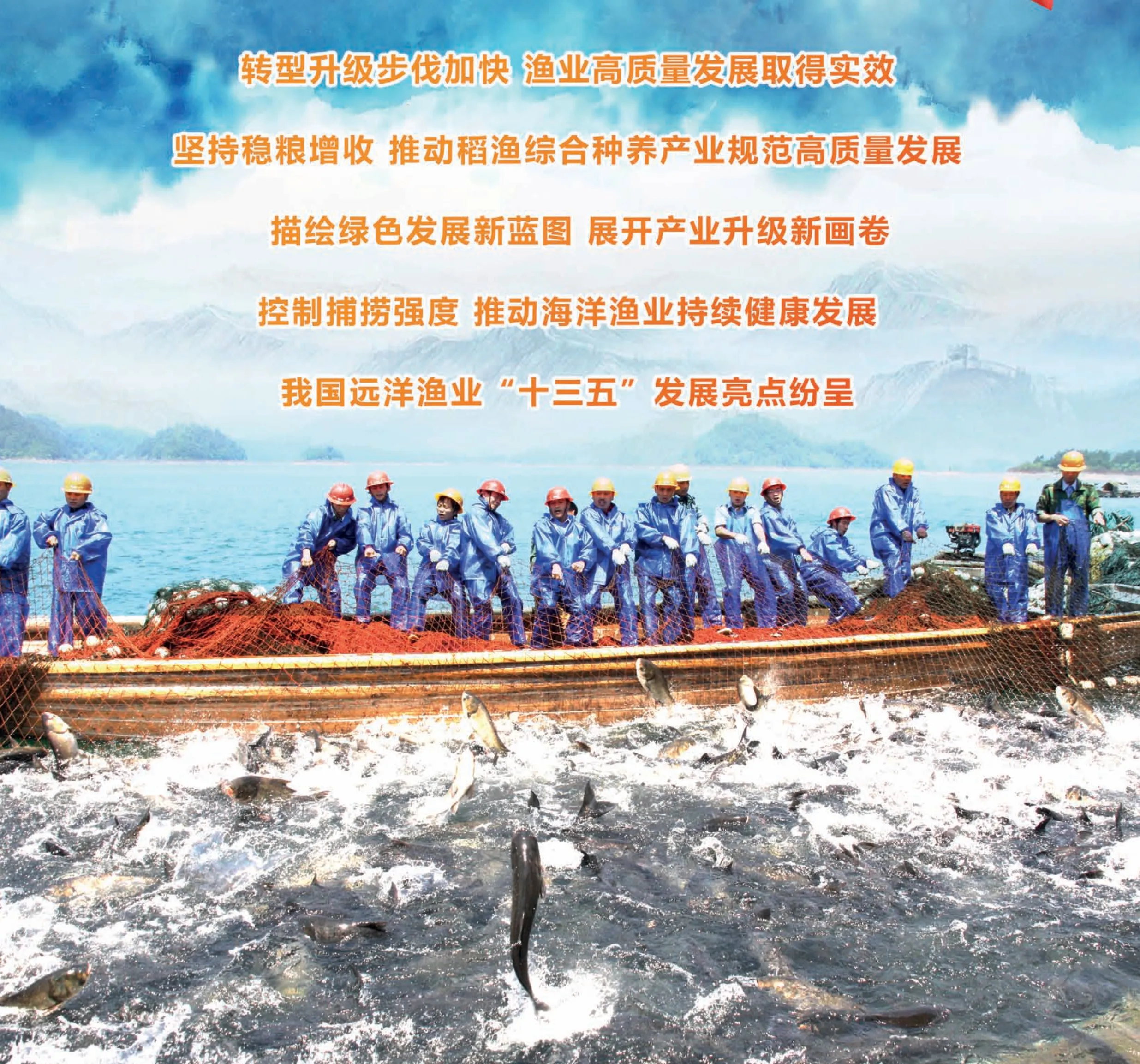

控制捕捞强度推动海洋渔业持续健康发展

2016年以来,农业农村部和地方各级渔业部门深入贯彻落实《中国水生生物资源养护行动纲要》(国发〔2006〕9号,以下简称《纲要》)《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》(国发〔2013〕11号,以下简称《意见》)《农业部关于进一步加强国内渔船管控 实施海洋渔业资源总量管理的通知》(农渔发〔2017〕2号,以下简称《通知》)《全国渔业发展第十三个五年规划》(农渔发〔2016〕36号,以下简称《规划》)等文件要求,加强渔船渔具管理,改革渔机管理体制,强化渔业装备建设,鼓励引导休闲渔船和深远海养殖工船等新装备新业态规范发展,积极开展海洋捕捞渔民减船转产与渔船更新改造项目,海洋渔业捕捞产量逐年下降,国内海洋捕捞机动渔船数量大幅减少,捕捞强度得到有效控制。

渔船数量明显减少,海洋渔业捕捞产量稳步下降

截止目前,纳入国家“双控”管理的国内海洋捕捞机动渔船(不含港澳流动渔船和特定水域骨干船队)共11.7万艘(其中大中型渔船5万艘、小型渔船6.7万艘)。与2015年底相比,全国海洋捕捞渔船总数减少4.4万艘、165.7万千瓦,其中大中型减少1.5万艘、122.5万千瓦;小型减少2.8万艘、43.2万千瓦。要求2020年底达到的2万艘、150万千瓦的海洋捕捞渔船压减目标已提前实现。随着渔船数量的减少和作业方式的优化,近年来海洋捕捞产量呈稳定下降态势。据中国渔业统计年鉴数据显示,2019年国内海洋捕捞水产品产量为1000.15万吨,比2015年下降43%,养捕比达到78 : 22,“十三五”海洋捕捞总产量控制目标也已提前完成。

渔船结构明显优化,节能环保水平稳步提升

从作业类型看,资源破坏严重的作业类型渔船占比持续下降,其中拖网类渔船占比降低近10%,底拖网渔船由2334艘减为51艘,三角虎网和帆张网渔船也得到了有效控制,资源友好型渔船占比逐年提高,尤其是钓具类渔船占比增加逾145%;从船舶材质看,玻璃钢等新材料和钢质渔船占比大幅增加,分别由8%和24.6%增至22.5%和30.1%,木质渔船占比显著下降,由67.5%降为46.4%;从船龄看,渔船低龄化趋势明显,船龄10年以内的新船占比由11.7%提高到33.7%,老旧渔船占比由67.7%降为40.6%,其中限制使用的老旧渔船数量减少近半。

渔业装备现代化不断提升,生产事故率明显下降

通过海洋捕捞渔民减船转产与渔船更新改造项目的实施,渔船数量不断下降,老旧木质渔船陆续退出,玻璃钢等新材料、新技术船舶占比增加,目前,钢质和玻璃钢渔船总计已超过6万艘,超过现有捕捞渔船总数的50%,渔船装备现代化水平不断提升。渔船与渔业生产安全水平也有了长足进步,渔业事故和死亡人数持续保持历史低位。

“十四五”期间农业农村部将继续深入践行“两山”理论,加大力度保护海洋渔业资源,促进海洋渔业资源可持续利用,持续降低捕捞强度,兼顾渔业产业发展与捕捞强度平衡,创新政策设计,发挥政策合力,推进渔业高质量发展。一是继续实施沿海渔民减船转产,鼓励对资源破坏严重作业方式渔船改造为拖网、张网之外的渔船;二是加强渔船消防救生设施设备与海洋宽带设备、渔船防污染等设施设备的现代化建设;三是在舟山等有条件的地区实施玻璃钢等新材料、新技术渔船试点建设;四是提升渔港、渔船装备管理信息化建设水平,推动依港管船、管人、管渔获物;五是进一步加快推进渔具标准化、规范化管理,开展渔获物定点上岸、合法性标签的信息化监管;六是探索研究多因素对捕捞渔船性能的影响,初步构建渔业捕捞强度评价体系。

我国远洋渔业“十三五”发展亮点纷呈

“十三五”以来,在各地各部门大力支持下,农业农村部认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神,遵照中央和国务院领导有关指示批示要求,采取有效措施,完善制度政策,强化规范管理,推进转型升级,加强国际合作,推动远洋渔业规范有序发展取得显著成效。2019年,全国远洋渔业企业共178家,作业远洋渔船2701艘,远洋渔业年产量217万吨。远洋渔业成为推进农业“走出去”和“一带一路”倡议的重要内容,在丰富国内市场供应、保障国家食物安全、促进对外合作等方面发挥了重要作用。

强化顶层设计,完善制度政策

一是发布实施《“十三五”全国远洋渔业发展规划》。全面调整远洋渔业发展思路,严控远洋渔业企业和远洋渔船规模,将远洋渔业发展主要由数量扩张调整到严格控制规模、强化规范管理、加快转型升级、提高质量效益上来,促进远洋渔业规范有序发展。二是完善管理制度措施。全面修订发布《远洋渔业管理规定》,接轨国际管理规则、强化涉外安全管理、加大违规处罚力度、便利管理相对人,为新时期远洋渔业发展提供制度保障。首次建立远洋渔业企业履约评价制度和远洋渔获转载报告制度,全面修订《远洋渔船船位监测管理办法》,制定《远洋渔业国家观察员管理实施细则》,推进远洋渔船电子渔捞日志和远程视频监控系统试点,提高远洋捕捞全程化、规范化和精细化管理水平。

强化产业素质,推进转型升级

一是现代化远洋渔业船队初步建成。在严控渔船数量基础上,大力实施老旧渔船更新建造,10年以内船龄渔船占作业远洋渔船总数比例逐步提升,首艘具有世界先进水平的专业南极磷虾渔船建成下水,初步建成了专业化、标准化、现代化远洋渔业船队。二是全产业链建设初见成效。着力打造鱿鱼优势产业,2019年首次发布中国远洋鱿鱼指数,建成中国远洋鱿鱼交易中心。努力开拓金枪鱼国内市场,提升金枪鱼产业发展质量和效益。大力推进远洋渔业基地建设,批准建设浙江舟山、福建福州(连江)、山东荣成等3个国家远洋渔业基地和4个境外远洋渔业综合基地。推动远洋渔业全产业链发展,远洋渔业产值超过1000亿元。

强化规范管理,严处违规行为

一是严厉打击非法捕捞行为。以“零容忍”态度,对调查核实的一批违规远洋渔业企业和渔船采取罚款、暂停渔船作业、暂停或取消企业从业资格、将违规船长和管理人员列入从业人员“黑名单”等措施进行严厉处罚,持续推进远洋渔业规范有序发展。二是会同国际社会打击非法、不报告和不管制(简称“IUU”)渔业活动。坚决支持并积极配合国际社会打击各种非法渔业活动。首次成功处置外籍IUU运输船“安德烈”号非法转载南极犬牙鱼货案件,将非法货物拍卖所得全部捐给南极海洋生物资源养护委员会。配合北太平洋渔业委员会将16艘“三无”船舶列入IUU渔船名单。积极推动加入《港口国措施协定》,连续两年将我国加入的各区域渔业组织公布的IUU渔船名单转发相关部门进行港口布防;协调推动中国海警局开展公海执法,打击“三无”渔船在公海非法捕捞,维护我国远洋渔船合法权益。

强化国际合作,树立负责任形象

一是不断深化多双边渔业合作。习近平总书记见证签署中国—毛里塔尼亚渔业混委会会议纪要,胡春华副总理见证签署中国—巴布亚新几内亚渔业合作备忘录,农业农村部召开中国南太平洋岛国农业部长会议和渔业合作论坛并签署《楠迪宣言》。积极推动与基里巴斯、所罗门加强渔业合作。先后与伊朗、斐济、桑给巴尔、瓦努阿图、塞拉利昂等10多个“一带一路”沿线国家签署渔业合作协议或备忘录。经国务院批准正式加入《南印度洋渔业协定》,积极参与8个政府间区域渔业管理组织谈判磋商,维护我国远洋渔业合法权益。二是积极主动养护公海渔业资源。践行海洋命运共同体理念,首次在公海部分区域实施自主休渔,主动履行国际义务,养护公海渔业资源,展示我国积极参与全球海洋治理的负责任大国形象。三是健全国际渔业履约工作机制。成立远洋渔业国际履约研究中心,建立了远洋渔业国际履约队伍,对口跟踪落实相关区域渔业管理组织履约事务,及时将相关区域渔业养护管理措施转化为国内管理规定,履行负责任国家义务。