低温等离子射频消融治疗下颈椎椎间盘源性眩晕的疗效

2021-03-01庞晓东吕裕霞高春华刘春雨田自开彭宝淦

庞晓东,吕裕霞,吴 兵,高春华,刘春雨,田自开,彭宝淦

颈性眩晕是指颈部的异常传入冲动引起的一种非特异性空间位置改变和平衡障碍的异常感觉[1]。因为头部的位置觉主要由前庭、本体感觉、视觉和上颈椎后部肌肉内的机械感受器支配。临床实践发现,颈椎病多发于下颈椎,且常伴有眩晕症状,行前路颈椎间盘切除融合术后,眩晕症状常常消失[2]。等离子射频消融原理是通过射频能量使刀头和组织间的电解液形成等离子体薄层,对周围组织无损伤。由于等离子体的动能低,工作界面的温度在40~70 ℃,故又被称为低温等离子消融。该技术已广泛应用于治疗颈椎间盘突出症[4,5]。但对颈椎间盘源性眩晕临床报道较少,笔者回顾性研究低温等离子射频消融治疗术治疗78例颈椎间盘源性眩晕的临床疗效,旨在为临床诊治提供依据。

1 资料与方法

1.1 资料 选取2017-03至2018-06我科收治的下颈椎椎间盘源性眩晕的患者。入选标准:(1)反复发作的颈痛伴眩晕3个月以上;(2)经非手术治疗3周无效;(3)颈椎核磁共振显示下颈椎椎间盘退行性改变,无神经根和颈髓受压。排除标准:(1)影像学检查存在颈椎间盘突出,神经根型或脊髓型颈椎病后纵韧带骨化症(ossification of the posterior longitudinal ligament,OPLL);(2)耳鼻喉科、神经内科不能排除良性阵发性位置性眩晕(benign paroxysmal positional vertigo,BPPV)、神经官能症、美尼尔综合征等相关专科疾病;(3)存在颈椎肿瘤或局部皮肤感染;(4)颈椎骨折或曾有颈椎手术病史;(5)患有精神疾病。共78例患者入选,其中男36例,女42例,年龄18~56岁,平均42岁。其中单节段共30例,C3/4(4例),C4/5(10例),C5/6(15例),C6/7(1例);双节段37例,其中C3/4C4/5(12例),C4/5C5/6(16例),C5/6C6/7(9例);三节段11例C3/4C4/5C5/6(6例),C4/5C5/6C6/7(5例)。

1.2 手术方法 患者取仰卧位,肩部垫软枕,颈部后伸。消毒后局部浸润麻醉,在右侧胸锁乳突肌内侧,从血管鞘和内脏鞘之间用示指和中指尖压向颈椎前缘中线。用射频专用穿刺针从两指间进入目标颈椎间盘内,C形臂透视颈椎正侧位观察针尖位置位于颈椎间盘中央。拔出针芯,将Perc-DC颈椎间盘消融刀头插入,使之到椎间盘中央偏后,不超过椎体后缘。电源连接到标准Arthrocare2000射频主机。能量设置为2档,持续踩踏消融脚踏30 s,同时旋转180°,然后持续踩踏热凝脚踏30 s,同时反方向旋转180°(图1)。术后皮肤穿刺口贴创可贴。术后颈托保护2周。

图1 颈椎间盘低温等离子体消融术中C形臂X线片

1.3 评价方法 眩晕程度采用0~100分VAS 评分:0分表示无眩晕,100分表示眩晕最严重[6]。采用25个问题眩晕障碍评定量表(dizziness handicap inventory,DHI),评定眩晕程度[7]。是(4分),有时(2分),否(0分);满分100分,分数越高表示症状越重。临床有效性采用改良MacNab评价标准[8]:症状完全消失,恢复原来的工作和生活为优;有轻微症状,活动轻度受限,对工作生活无影响为良;症状减轻,活动受限,影响正常工作和生活为可;治疗前后无差别,甚至加重为差。记录术前、术后3 d及术后3、6、12个月随访情况,进行统计学分析。

2 结 果

2.1 VAS评分与DHI评分比较 与术前比较,术后3 d及3、6、12个月眩晕VAS评分和DHI 评分下降,差异有统计学意义(P<0.05,表1),但术后3 d及3、6、12个月眩晕VAS评分和DHI评分比较,差异无统计学意义。

表1 颈椎病患者低温等离子体消融术前术后眩晕VAS、DHI评分比较

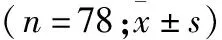

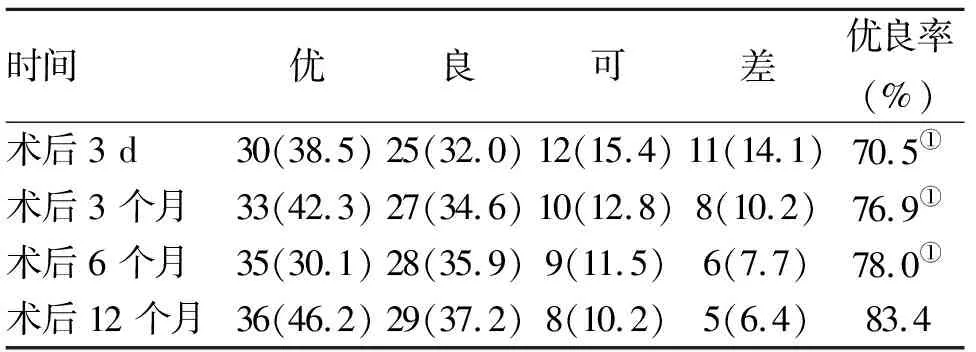

2.2 改良MacNab临床评价 术后3 d及3、6个月改良MacNab临床评价优良率基本一致,术后12个月优良率较前明显升高,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 78例颈椎病患者改良MacNab临床评价标准优良率比较 (n;%)

3 讨 论

颈椎病是常见的脊柱外科疾病之一,由颈椎病引起的眩晕在临床上也十分常见。目前,颈源性眩晕治疗是临床亟待解决的问题。本研究通过分析低温等离子射频消融治疗术对下颈椎椎间盘源性眩晕的治疗效果,并进一步分析其发病机制,旨在为临床诊治提供依据。

有学者1955年首次提出了“颈性头晕”,他们认为来自于上颈椎区域病变的小关节内的感受器发出的异常感觉信息是引起颈源性头晕的原因[1]。颈椎病通常发生在下颈椎,尤其是C4/5到C6/7水平,很少会影响到上3个颈椎的小关节,因而不可能是引起这一常见疾病的主要原因。因此,颈性头晕的发生,应该还存在着不同于上颈椎区域病变之外的其他原因。临床研究发现,颈前路椎间盘切除和融合术可以有效地减轻颈椎病患者伴发的头晕症状[8]。通过向病变椎间盘内注射局麻药如布比卡因等,可在注射后数小时内显著缓解甚至消除患者的头晕症状。所以颈性头晕的发病很可能是来源于病变的颈椎间盘内的神经组织。以往研究发现,正常颈椎间盘内含有机械感受器,有本体觉功能,临床研究表明部分颈椎病患者表现为姿势控制和平衡障碍。通过(NF200)和 S-100蛋白免疫组化染色显示,椎间盘内均存在机械感受器,为鲁菲尼小体(Ruffini corpuscles)。眩晕患者椎间盘内含量更丰富,因此认为鲁菲尼氏小体的过量产生可能是引起颈性眩晕的重要要机制[9,10]。

临床上眩晕更常见于影像学上显示单纯颈椎间盘退变但没有椎间盘突出和神经压迫的患者。本研究经颈椎间盘内注入布比卡因,患者颈痛和眩晕消失,手术切除的椎间盘通过免疫组化染色,发现Ruffini小体和SP染色阳性的游离神经纤维长入退变的椎间盘内部。因此,慢性颈痛和眩晕与颈椎间盘退变密切相关[11]。与术前比较,术后3 d及3、6、12个月眩晕VAS评分和DHI 评分下降,差异有统计学意义,但术后3 d及3、6、12个月眩晕VAS评分和DHI 评分变化不大。

Fujimoto等[12]对Sprague-Dawley 大鼠进行研究,显露C5/6椎间盘,注入荧光金,1周后检查发现,C2-8的背根神经节发现荧光金染色。证明C5/6椎间盘的神经支配来源于C2-8的背根神经节。这是下颈椎椎间盘影响上颈椎的解剖学基础。颈椎间盘内的机械感受器是Ruffini小体。是一种慢适应性机械感受器,主要功能被认为是监控位置、速率和运动觉。来自于疾病椎间盘上机械感受器发出的异常颈部本体感觉传递到中枢神经系统,可能与来自于前庭或其他感觉系统的信息发生感觉错配[10]。依据颈背根通过颈部本体感觉传导与前庭核之间存在的密切联系[13],本研究将颈椎间盘的退变与头晕或平衡功能障碍联系起来,证明颈椎间盘源性头晕来源于疾病椎间盘上异常增生和长入椎间盘内部的Ruffini小体在炎性反应刺激下发生敏化,产生大量的异常本体感觉信息传入到前庭核,并与前庭神经或视觉神经传入的感觉信息发生感觉错配所产生。另一个引起颈性眩晕的机制可能是退变的颈椎间盘内游离的神经末梢增多导致颈痛,颈痛引起颈部肌肉的病理改变,使颈椎肌肉内的肌索感受器的本体觉发生异常[14]。

颈性眩晕通过按摩治疗可以取得短期的临床疗效,对大部分患者是有益的[15]。对非手术治疗无效的患者行颈椎前路椎间盘切除融合术可以取得短期和中期疗效,但易发生远期临近节段退变[16]。经皮激光椎间盘减压治疗颈性眩晕可取得中期满意疗效[17],但激光产生300~600 ℃的高温,可能损伤软骨终板,产生慢性颈痛。低温等离子髓核成形术治疗颈椎病及腰椎间盘突出的临床疗效已经得到广泛认可。本研究术中发现,压力变化与症状缓解关系密切。术前压力高的间盘,消融术后缓解术前症状明显,并且可以缓解头胀痛、头晕等症状,明显缓解枕后部胀痛不适[18]。有研究认为,颈椎病引发头晕的机制,为颈椎间盘内大量致敏的Ruffini小体,产生过度异常的本体信号传入前庭核,导致前庭功能紊乱,从而产生头晕[2]。低温等离子髓核成形术后头晕、头痛等症状消失可能为等离子术后切断或干扰这一传导通路。本研究结果表明,与治疗前相比,其眩晕不适的症状得到一定程度的改善,术后12个月随访发现,改良MacNab临床评价标准优良率明显升高,证明低温等离子射频消融治疗远期疗效较好。

综上所述,射频椎间盘髓核成形术治疗颈性眩晕,近期临床效果较佳,远期临床效果也较理想,创伤小、不破坏脊柱的稳定性、安全性高、术后恢复快、无瘢痕形成、并发症少,是治疗颈性眩晕的一种有效方法。本研究还存在样本量较少的问题,下一步将继续收集病例,开展更深入地研究。