内压和外载荷作用下接管和管道连接部位的应力评定

2021-02-26曹丽琴张红升李岩彬

曹丽琴,张红升,2,李岩彬

( 1.燕山大学 环境与化学工程学院,河北秦皇岛 066004,2.燕山大学 先进锻压成形技术与科学教育部重点实验室,河北秦皇岛 066004)

0 引言

压力容器是常用于石化行业和核电领域的承压设备,随着有限元理论的发展和计算机软硬件技术的进步,分析设计越来越多的被应用于压力容器的设计活动中[1-5]。接管和壳体是压力容器的基本组成部件,其性能和结构决定着设备的安全与否,并影响设备的材料选择。因此,接管、壳体、接管与壳体的过渡区域,以及接管与管道的连接区域的分析计算是压力容器设计重点关注的问题。

接管作为过渡部件连通管道和壳体,存在几何不连续,且载荷种类复杂,包含的应力种类较多,很难采用纯数学和力学手段得出强度的解析解。工程中常借助有限元分析软件对此处进行分析设计,并按相应的应力分类[6-7],根据标准和规范规定的限值对分类后的应力强度进行评定。我国的压力容器分析设计标准JB 4732—1995《钢制压力容器——分析设计标准》(2005年确认),美国锅炉及压力容器规范ASME Ⅷ-2和ASME Ⅲ-NB,根据应力产生的原因、导出的方法、存在区域的大小以及沿壁厚分布的性质,对由外部载荷、力矩或者内压产生的应力进行了分类。对于壳体和接管开孔附近区域,将局部薄膜应力归为一次局部薄膜应力PL、弯曲应力归为二次应力Q,而填角或直角处为峰值应力F。此外,由外部弯矩所引起的应力,叠加到一次总体薄膜应力Pm上所导出的当量应力也应属于一次应力成分,即一次局部薄膜应力PL加一次弯曲应力Pb。同时,规范和标准中对不同的应力分类有不同的应力强度限值,在不考虑载荷组合系数的前提下,各限值如表1所示。

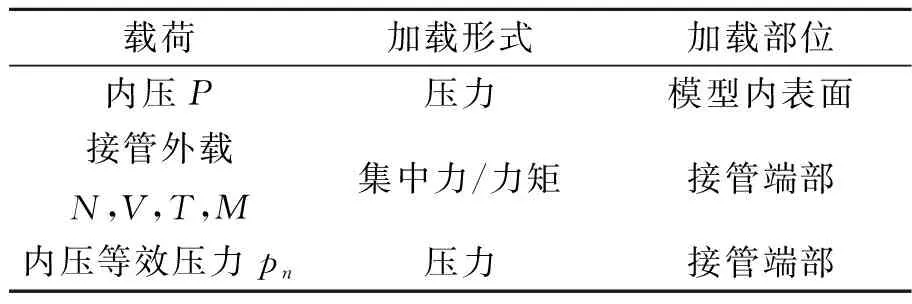

表1 应力强度极限值

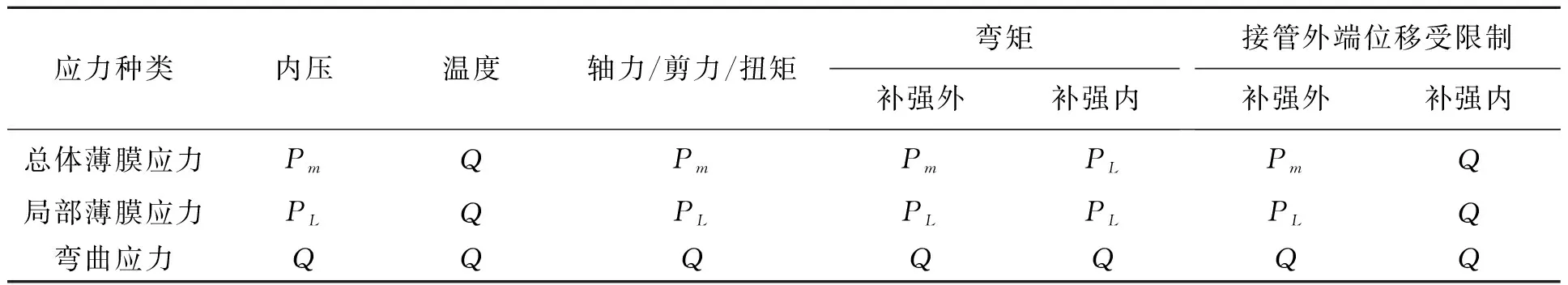

表2 接管的应力分类

在开展分析设计时,采用应力分类法进行应力评定的前提是将计算结果正确合理地分类。而有限元软件的分析结果中,针对指定路径的提取结果只有膜应力“MEMBRANE”、膜+弯曲应力“MEMBRANE PLUS BENDING”(MPB)和总应力“TOTAL”,而不能区分膜应力是Pm还是PL,更主要的是无法分辨出MPB中包含多大的一次应力成分,这需要设计者根据具体情况按标准规定自行判断,以便按相应的应力分类对结果进行评定和限定,因而给应力评定带来极大的困扰。

本文采用理论计算与有限元分析相结合的方法,以某核电主设备给水接管的实际工程分析报告为基础,对压力容器接管连接区的应力分类进行研究。首先采用有限元分析的方法计算P+Q应力强度;然后采用理论方法计算接管连接区的一次应力强度;最后将计算结果按照ASME Ⅲ-NB进行应力评定,以解决接管区应力评定偏保守或过于冒进的问题。

1 有限元分析

首先采用ANSYS有限元分析软件对部件进行瞬态传热和结构应力分析。由于本文主要研究提取MPB中的一次应力成分并加以评定,故本文在不影响理解的前提下,常规的有限元分析的某些细节描述将被省略。

1.1 有限元模型

图1为给水接管的有限元模型。热分析模型使用二维8节点传热单元Plane 77,结构分析模型使用与之匹配的二维8节点的Plane 83谐波结构单元。整个模型共有2 886个单元,9 225个节点,网格无关性已验证。

图1 有限元模型示意

1.2 载荷及边界条件

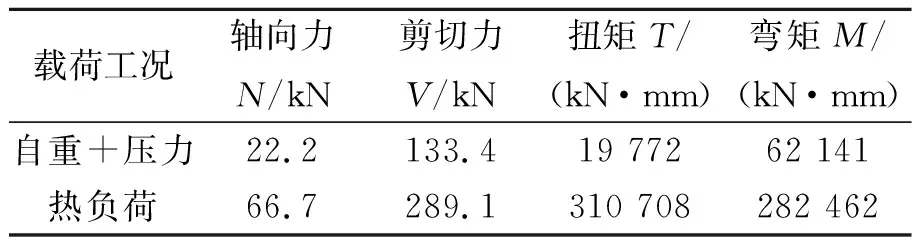

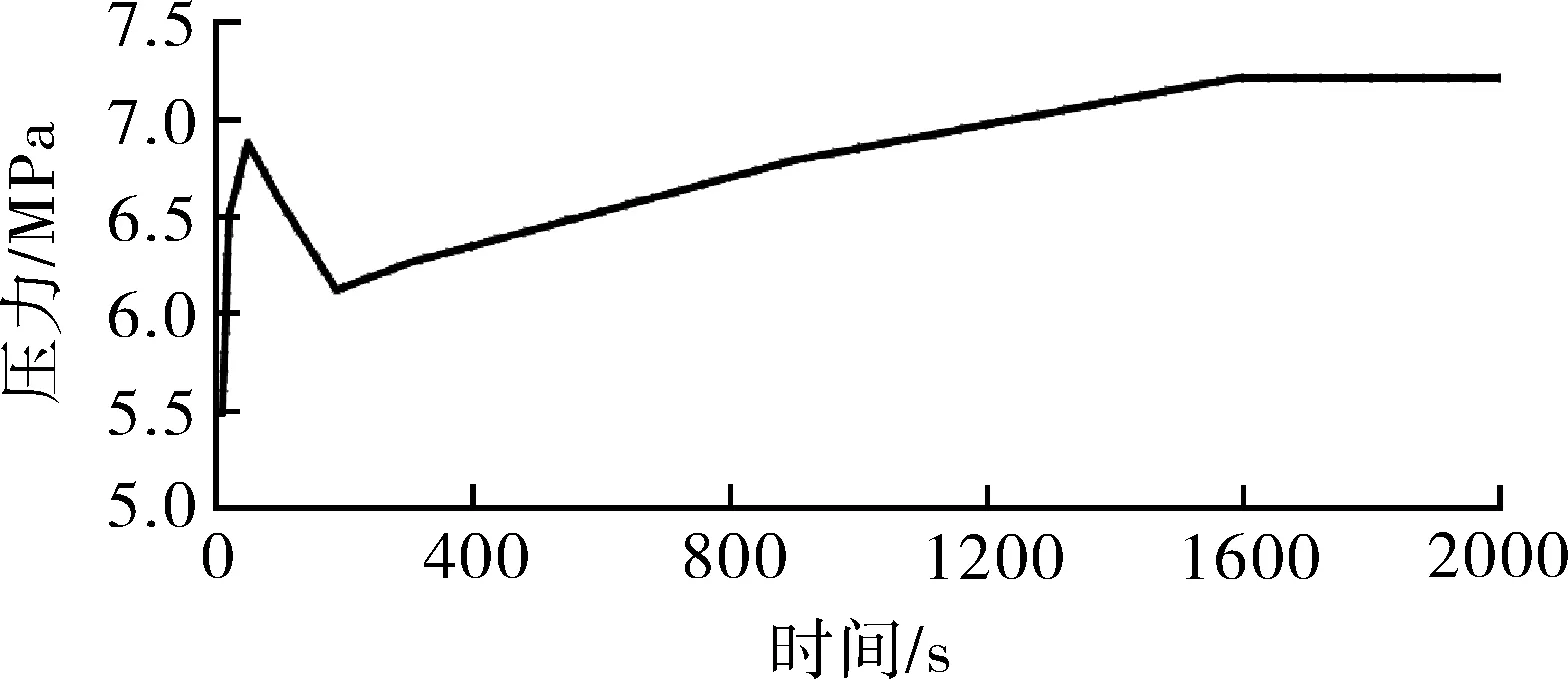

设备的设计压力8.27 MPa,设计温度315.6 ℃,为简化计算过程,取最高允许工作压力和工作温度与设计条件一致。外部接管载荷如表3所示。分析计算中需要考虑20个瞬态工况,每个瞬态中压力和温度都是随时间变化的。由于篇幅所限,只列出了停供蒸汽工况下温度和压力随时间的变化曲线,具体见图2,3,此瞬态工况持续2 000 s。

表3 接管载荷

图2 停供蒸汽工况下的温度瞬态曲线

瞬态热分析中,由于在设备外部铺设了保温效果良好的保温层,因此模型外表面可按绝热边界条件处理。模型内表面施加强迫对流边界条件,且由于各瞬态工况中介质流量不同,对流换热系数h需要根据相应的流量进行修正[8-9]。

结合已有文献和数据可得性,自变量及替代变量选择详见表1。个别变量说明如下:环境规制以外的制度因素,如工业园区政策和信贷优惠政策,分别用本省农村工业园区产值占农村工业总产值比重和农村工业固定资产金融机构贷款总额变量予以替代;考虑到中国主要采取火力发电方式,需要消耗大量煤炭资源,因此利用所在省发电量近似替代资源因素中的原材料成本与便利性变量;用所在省农村工业企业大专以上文化程度人数对技术因素变量予以替代。

h=0.023kRe0.8Pr0.4/D

(1)

式中,k为热导率;Re为雷诺数;Pr为普朗特数;D为接管直径。

图3 停供蒸汽工况下的压力瞬态曲线

结构应力分析时,将从瞬态热分析计算所得各瞬时刻点的温度分布导入结构分析模型中,作为初始载荷条件。此外,按表4所示将载荷施加至相应的位置,其中内压等效压力pn用于模拟管端封闭时内压作用在接管端部的效果,可按以下公式[10]计算:

(2)

式中,Pi为设备内压;r为接管内径;R为接管外径。

表4 结构分析载荷

1.3 有限元分析结果

本文只选取图1所示有代表性的4条路径对计算结果进行评定,其中,路径L1和L2位于接管和管道连接区域,路径L3和L4属于接管与壳体过渡区域。实际工程分析中,需要对所有危险截面进行评定。需要注意的是,虽然L4的选取位置与L2类似,但其不属于接管与管道连接区域,因此应力计算和分类也不相同。

本文旨在计算接管连接区的一次应力强度以及一次加二次应力强度,而疲劳分析时需要考虑所有的应力成分,即不需要区分总应力中的一次、二次和峰值应力成分,可直接采用有限元分析结果。因此,为节省篇幅且叙述得更加简练,后续分析和评定过程中不涉及疲劳问题。

对于P+Q的评定,由于涉及到瞬态温度工况,且其中既包含升温工况,又包含降温工况,因此P+Q的取值实际上是个范围值。也就是说,P+Q评定时,路径内外节点上的P+Q值应分别计算。计算时将任意两个瞬态时刻的计算结果进行叠加(6个应力分量的叠加),然后取所有叠加结果中的最大值作为相应的P+Q范围值进行评定。由于瞬态工况较多,且每个瞬态工况耗时较长,这个计算量是巨大的。

根据理论和经验可知[11-12],所有瞬态分组中,所选路径内外节点上P+Q范围的最大值一定发生在以下瞬态时刻点之间的叠加:瞬态温度极值时刻、瞬态压力极值时刻、瞬态开始和结束时刻,以及路径内外表面节点的温差极值时刻。因此,只需在有限元计算结果中将上述所有瞬态时刻点的计算结果两两叠加,即可找出并获得P+Q的最大值。这虽然已经极大地降低了计算量,但工作量还是非常庞大。因此,可以借助ANSYS软件基于雨流法开发的“疲劳模块”,在有限元计算结果的基础上,通过APDL命令流计算P+Q的最大值。需要说明的是,ANSYS软件的疲劳模块计算疲劳累积系数的方法,就是基于雨流法逐步找出最大值范围,然后归一化到给定的疲劳曲线中[8]。因此ANSYS软件的疲劳模块非常适合计算P+Q的范围值。

按照上述方法从计算结果中提取出的4条路径的P+Q范围的最大值见表5。

表5 有限元计算结果P+Q范围的最大值及评定结果

2 一次应力的计算

2.1 接管补强范围计算

本分析模型中的一次应力都是由内压和接管外载引起的,根据ASME NB-3227.5,评定路径位于接管补强范围内还是补强范围外,所需考虑的载荷是不同的,一次应力强度的计算方法也不同。因此,计算一次应力强度前,首先需要判断各路径是否位于接管补强范围内。JB 4732—1995中的第5.6条也有相同的上述规定。此外,ASME NB-3227.5中还给出了接管过渡区的补强范围内和补强范围外的应力分类方法,与表2中我国的JB 4732—1995的相关规定是一致的。

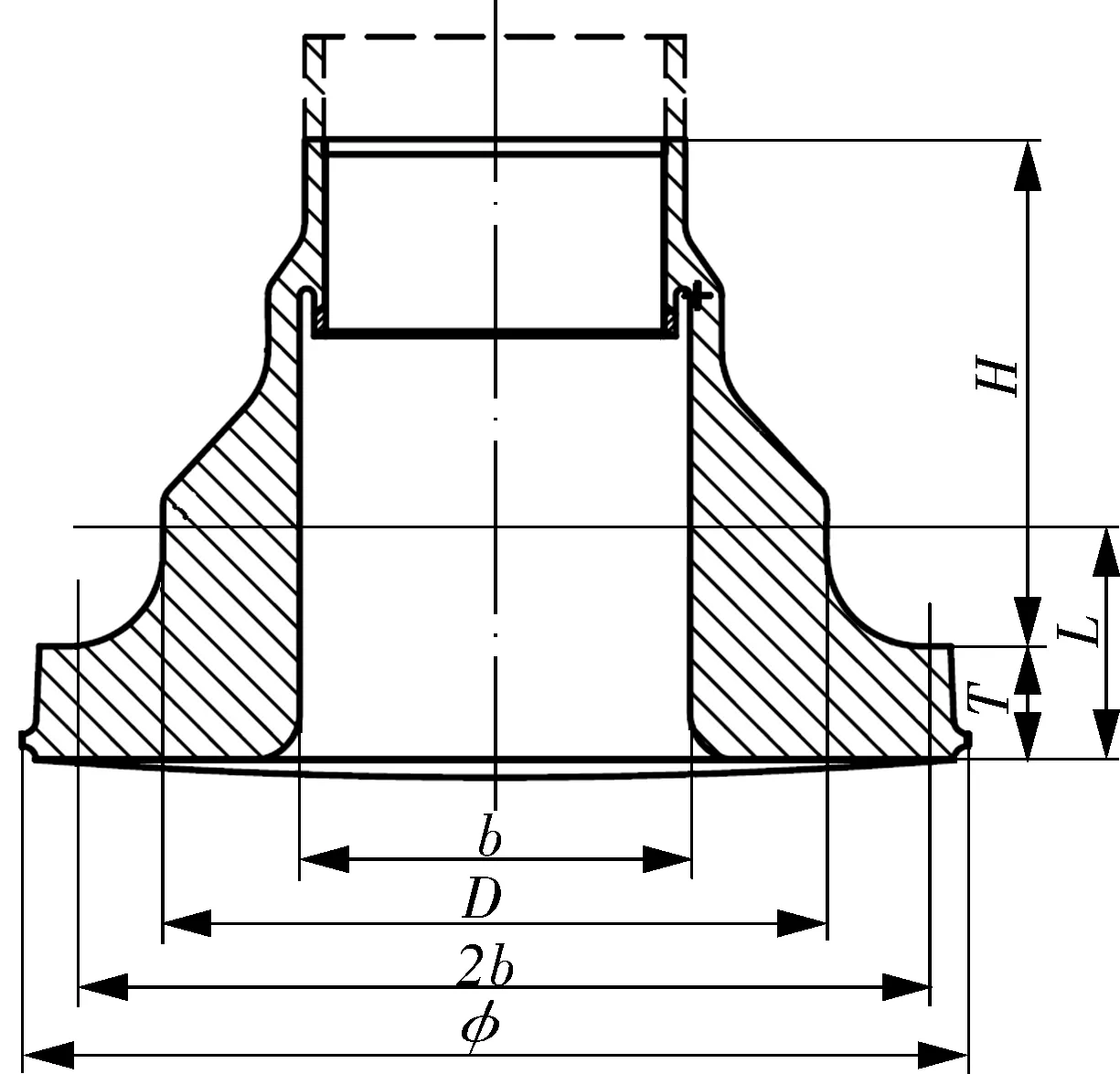

图4为ASME NB-3334规定的补强范围示意图,其中2b为沿筒体轴向方向的补强范围,即单侧为b;L为沿接管轴向的补强范围,具体计算公式如下:

(3)

式中,rm为筒体平均半径;tn为接管名义厚度;r2为接管和容器之间的过渡半径。

图4 接管补强范围示意

根据式(3),并结合图1所示各评定路径的具体位置可知:路径L1和L2位于接管和管道连接区域,其中路径L1位于接管补强范围外,路径L2位于接管补强范围内;而路径L3和L4位于接管与壳体的过渡区域。在此区域内,小范围塑性变形不影响容器安全,因此,在按ASME NB规范要求限定了一次局部薄膜应力PL后,只需要保证其安定性即可。也就是说,路径L3和L4需要对P+Q进行限定,在施加规定的载荷后,取有限元软件分析结果MPB作为P+Q进行评定。

2.2 补强范围外的一次应力计算

补强范围外的路径L1,根据ASME NB-3227.5和JB 4732—1995中5.6条规定,由内压引起的总体薄膜应力以及由外部施加到接管上的轴向、剪切和扭转载荷产生的沿接管壁厚的平均应力,可采用Pm类应力限制。此外,把属于Pm的应力加到由外部作用的弯矩产生的应力上而引起的应力强度可采用PL+Pb类应力限制。而由所有压力、温度和接管外载产生的应力强度,可按P+Q类应力限制。综合起来也就是说,Pb是由外部接管载荷产生的弯曲应力,且不包括热负荷产生的外部接管弯矩。根据此规定,在考虑相应的载荷基础上,路径L1需要单独计算的应力强度为Pm和Pm+Pb,其P+Q类应力强度可使用有限元软件的分析计算结果。

如上所述,在考虑ASME NB-3227.5和JB 4732—1995中5.6条规定的载荷基础上,路径L1处Pm的计算过程具体如下:

(4)

σH=Pr2/t

(5)

σR=-P/2

(6)

(7)

式中,As为选取路径处的截面积;t为接管最小壁厚;Rm为接管平均半径;J为抗扭截面系数;下标A为轴向;下标H为周向;下标R为径向。

由于Pb是不单独进行评定的,路径L1处Pb是与Pm组合之后再进行评定。因此,为便于处理,不针对Pb进行计算,转而直接计算Pm+Pb的组合应力:

(8)

(9)

另外,σH和σR分别按公式(5)(6)进行计算。

基于强度理论,三向应力状态下的3个主应力可按如下公式计算:

(10)

(11)

σ3=σR

(12)

根据应力分类法分析设计所依据的第三强度理论公式可知:

(13)

最后,选取公式(13)中三者的最大值作为应力强度Pm和Pm+Pb的取值SI,用于后续评定。

SI=Max∣σ12σ23σ31∣

(14)

2.3 补强范围内的一次应力计算

位于补强范围内的路径L2,根据ASME NB-3227.5和JB 4732—1995中5.6条,由内压产生的总体薄膜应力,加上除了不连续应力之外的由外载荷和外力矩(包括热负荷产生外部接管载荷)产生的应力强度,二者之和划归为Pm,计算公式如下:

(15)

此外,σH,σR,τHA以及后续的应力强度计算方法分别与第2.2节所对应的公式相同。

另外,JB 4732—1995和ASME NB还规定,由不连续效应与接管的总体弯曲效应导致的一次局部薄膜应力其分类归为PL组;压力、温度与外载荷的联合作用所引起的一次加二次应力归为P+Q组。这两个应力分组的计算都可以借助有限元分析软件进行,只需要计算时施加规定的载荷即可。

3 应力强度评定

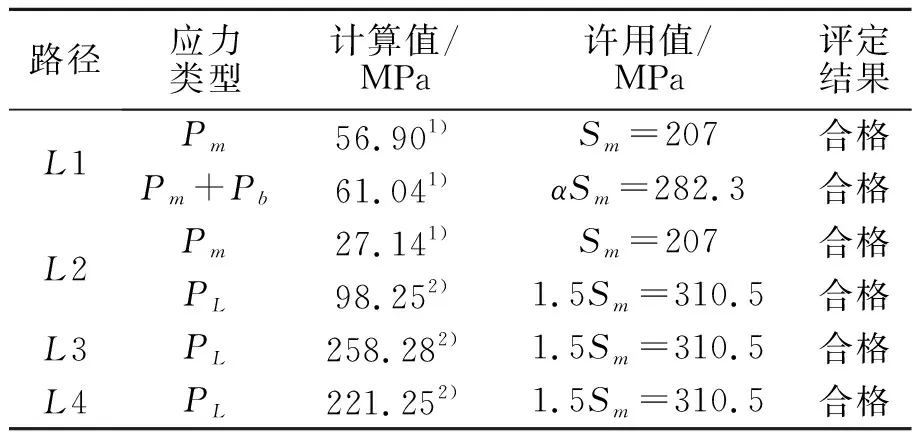

将本部件的设计参数和尺寸参数代入上述公式中,计算可得路径L1和L2上的一次应力强度,路径L3和L4的值取自有限元软件计算结果,评定结果见表6,其中α为计算一次薄膜加弯曲应力时所用形状系数,计算公式如下:

(16)

表6 一次应力强度评定

1)理论公式计算所得;2)有限元分析结果数据

而P+Q范围值的评定,在有限元分析中,施加相应载荷(包括热载荷)后,可直接在计算结果中导出,评定结果见表5。需要说明的是,根据路径位置不同,应力成分是Pm还是PL,JB 4732—1995和ASME NB中已明确规定,无需个人判断。

4 结论

(1)接管和管道的连接区域,既存在具有自限性的二次应力,又有不自限的一次应力。由于载荷种类复杂,应力分类较多,进行应力评定时需要按各自的特点和标准中的规定对其进行限定。

(2)根据选定评定路径的位置,在分析计算之前需要确定评定路径是否位于接管补强范围内,这对计算所用载荷以及计算结果的应力分类至关重要。

(3)在标准和规范已经明确规定应力分类和评定准则的前提下,通过有限元分析和理论计算相结合的方法,针对具体路径可以分别计算出各自的一次应力强度,以及一次加二次应力强度范围,并按标准规定的限值进行评定。

本文以实际工程案例为基础,介绍了采用理论公式计算接管连接区一次应力强度的方法,希望给予相关工程技术人员一定启示,关于此问题也期望能与业界同仁开展深入讨论。