大众传播语境下乌兰牧骑对传统文化的传播功能研究

2021-02-26郝凤彩

【摘要】本研究从传播学角度关照乌兰牧骑。乌兰牧骑是艺术生产组织,也是文化传播机构,运用民族民间传统文化艺术形式编创演出,内容或取材于民族传统文化,或取材于现实生活,满足基层农牧民的文化需求,使得其演出活动蕴含并呈现出极具功利性的公共传播价值,发挥着兼具传统演艺与现代大众传媒的娱乐功能、审美意识形态功能、建构社会秩序的功能及传承社会遗产的功能。

【关键词】大众传播;乌兰牧骑;传统文化;公共传播;功能

【中图分类号】G24 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4198(2021)23-095-03

【本文著录格式】郝凤彩.大众传播语境下乌兰牧骑对传统文化的传播功能研究[J].中国民族博览,2021,12(23):95-97.基金项目:2019年内蒙古自治区高等学校科学研究重点项目“乌兰牧骑对内蒙古优秀传统文化的传承与发展研究”(项目编号:NJSZ19251)。

乌兰牧骑,是党和国家高度关注下产生的文艺团体,是内蒙古的重要文化品牌。乌兰牧骑的核心任务是运用民族民间传统文化艺术形式如民族歌舞、曲艺、小型戏剧等演出宣传党的政策,满足广大农牧民的文化需求,并搜集整理民族民间文化艺术遗产,传承与传播民族传统文化。自产生以来,70多支乌兰牧骑活跃在内蒙古180万平方千米的草原牧区和农村鄉间,演出30余万场,观众达2.12亿人次。其演出持续时间跨度之长、范围之广、演出场次和编创演出剧目之数量众多创造了中国共产党领导下的社会主义文化建设和传统文化艺术传承与传播的一个高峰。乌兰牧骑不仅传承更是广泛传播民族传统文化,事实上充当了文化艺术传播媒介的角色,发挥了文化媒介的功能。乌兰牧骑本质上是国家文化意志的体现,其60多年的文艺演出带有明显的政治性、宣传性和教育性特征,不仅具有大众传播媒介的特点和功能,同时发挥着政治媒介的功效。

一、乌兰牧骑的媒介性

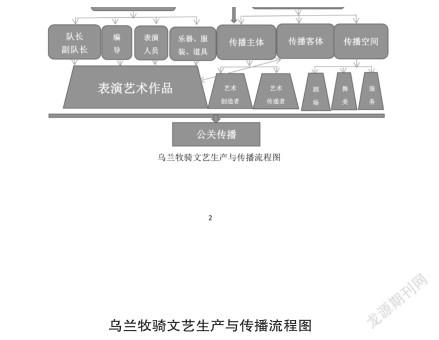

乌兰牧骑具有双重身份,既是专门的艺术生产组织,同时又扮演着艺术传媒机构的角色。作为艺术生产者,乌兰牧骑是20世纪50年代在党和国家高度关注下产生的文化事业机构,有明显的政治色彩,其文艺演出是政治任务,本质上并不仅仅是娱乐,更在于艺术形式框架下对传统文化、国家意识形态和价值观的宣传和传播,所以在注重表演艺术作品的娱乐及审美功能的同时,更是作为艺术传播媒介传播蕴含在表演艺术作品中的功利性价值取向,从而整体上呈现出文化传播的特征。乌兰牧骑既是艺术作品的传递者,同时又是传媒媒介,将以声音、音乐、舞蹈等艺术符号生产的表演艺术作品通过剧场、舞台设施和服务等公共传播媒介面向公共空间传播出去,乌兰牧骑生产的表演艺术作品被传媒介质赋予了传媒产品的意义。

尽管乌兰牧骑产生于大众传播时代,但乌兰牧骑的文化传播是从带有一定仪式感的传播开始的,这符合传播的起源,“包括了对美学体验、宗教思想、个人价值与情感以及学术观念的分享——一种仪式性的秩序(a ritual order)”[1]。乌兰牧骑的演出本身而言是带有一定仪式感的,在其表面的随性和接地气的动作下实际上体现的是带有仪式感的文化传播,尽管这样的仪式并非宗教意义上的本源意指,而是现代人类学中凡俗的活动,但一定程度上还是带有了格尔兹所言的“神圣化了的活动”[2]的色彩。20世纪五六十年代乌兰牧骑带着明确的播撒社会主义文化的目的出现在草原深处的牧民面前,牧民都是带着虔诚的感恩心理观看乌兰牧骑的演出,甚而至于将乌兰牧骑视为“毛主席派来的”,因而,他们都要着新装观看演出。乌兰牧骑的演出是在这样的“仪式情境”中以格尔兹所言的“文化表演”[2]的方式呈现。乌兰牧骑更多的演出是在节假日、接待、会演、展演及乌兰牧骑艺术节、那达慕大会等特殊的聚集性场合,同样带有极强的文化传播的仪式感。

在传媒媒介语境下,乌兰牧骑生产的表演艺术产品被改造成了文化传媒产品,通过自身的公共传播,在其表演艺术产品的审美讯息中植入公关传播的价值取向。乌兰牧骑的艺术传播活动既包含艺术作品的创作、传播和欣赏,同时呈现为传媒文本的生产再生产活动,呈现为感性意义上的表征、传递和接受的文化传播活动。在形式上,乌兰牧骑既可充分依赖现代设施媒质如舞美设备、音响设备等进行高大上的演出,使表演艺术作品成为名副其实的舞台艺术;亦可在田间地头、牧区草场只借助于表演者的身体语言和马头琴等普通乐器的音乐语言完成,为艺术作品的公共传播营造出有独特意义的文化氛围。

二、乌兰牧骑传播传统文化的功能

(一)娱乐功能

美国学者C·R·赖特在拉斯韦尔提出的大众传播“三功能说”基础上加入“娱乐”功能,提出大众传播的“四功能说”,之后,施拉姆又提出:自从人类社会诞生以来,传播的监视、管理、指导、娱乐四大功能根本不曾发生改变,而且娱乐功能所占比重更大[3]。艺术本质上都具有娱乐功能,英国学者科林伍德认为“在我们生活的世界里,在艺术名义下从事的绝大部分活动都是娱乐”[4]。

乌兰牧骑属于演艺团体,主要从事演出活动,而演出属于传统艺术,但乌兰牧骑产生于大众传播时代,是在党和国家高度关注下产生的文化事业机构,其艺术传播带有明显的大众传播特征,如活动的有组织性、传播内容的公开性、信息流通的单向性、覆盖面广等,无论是从传统的表演艺术还是从大众传播角度出发,乌兰牧骑传播传统文化都体现出极强的娱乐功能。

乌兰牧骑开辟了内蒙古地区电视艺术大范围进入公众视野之前的艺术的娱乐功能。中华人民共和国成立之前的“三百多年来特别是近百年来,帝国主义、异民族就治者和民族内部的封建势力,……在文化上采取了愚昧奴化的反动政策,给内蒙古各族人民带来了沉痛的灾难…民族文化遭到摧残,形成了民族文化的黑暗时期”[5]。中华人民共和国成立之初,百废待兴,文艺娱乐是“奢侈品”,社会大众难以接触到,因而1957年在党和国家公权力干预下产生的乌兰牧骑首开内蒙古地区“平民文化”艺术传播的大众娱乐功能,降低了大众娱乐的门槛,社会大众都拥有了娱乐的权利。在电视艺术传播大肆盛行以来,乌兰牧骑在公共传播空间大量表演传统民间音乐、民间舞蹈、小戏小曲等兼容开放的艺术传播内容,既有纯艺术传播,更多的是在娱乐的外包装下将国家政策、法律、伦理道德等呈现在公众面前,既注重娱乐,又注重价值约束,更是实现了大众传播的娱乐功能与传播功能的无缝对接。

按照赖特的“娱乐”功能理论,大众传播可以使公众既获得“个人休息、调整、逃避压力、充实闲暇时间”,又可以“制造大众文化——艺术、音乐—— 增加大众的文化接触”“提高大众品位、偏好”。乌兰牧骑将我国丰富的传统文化资源与演出媒介融合,编创出富有内涵的深度娱乐、绿色娱乐作品,通过公共传播空间满足了受众认识的需要,受众从演出中获得信息、知识和理解,也获得了情感需要,获得了情绪上愉悦的、美感的体验,纾解了压力。同时,公共空间中大规模的人群聚集性表演和传播,增加了大众的文化接触,有助于提高大众品位,潜移默化地形成观众偏好,增加社会凝聚力。

(二)审美意识形态功能

马克思在《德意志意识形态》一书中说“社会上占统治地位的物质力量,同时也是社会上占统治地位的精神力量”[6]。艺术的审美意识形态功能有别于一般社会意识形态,按照英国学者伊格尔顿的观点,在艺术传播领域,审美意识形态功能的双重性在于“一方面,他给艺术的传播者和接受者带来了个性化的感觉冲动……,在他们的艺术创作、传播和鉴赏活动中发挥着个性解放的作用;另一方面,……将国家意识形态机器的思想、观念、情感等‘内化’到艺术传播者个体的身体之中,以一种‘内化的压抑’的方式发挥着最有成效的政治领导权的作用”[7]。

乌兰牧骑的产生是国家文化意志的体现,乌兰牧骑的艺术生产和传播带有明显的艺术审美意识形态特征。乌兰牧骑是有目的的选择和传送信息的社会系统,其面对的主传播群体是内蒙古各族人民,但其传播外延因其在全国及世界各地的演出而成放射状扩大,对传统文化的传播覆盖面扩大,传播效果不但在于文化艺术的多样性,更体现出鲜明的意识形态传播效应。乌兰牧骑的运行是国家文化意志、国家治理文化的体现,而国家治理文化多以政策法律形式呈现,带有极强的契约性、权威性和强制性,再加上乌兰牧骑一脉传承的红色基因内核的动能,所以在马克思主义文化观、文艺观的指导下,其生产的文艺作品必然带有极强的主旋律特点和社会正面引导性,其传播的传统文化、价值观体现着国家机器中支持整个社会网络的意识形态。

(三)建构社会秩序的功能

詹姆斯·凯瑞说,“传播的起源及最高境界并不是指智力信息(intelligent information)的传递,而是建构并维系一个有秩序、有意义、能够用来支配和容纳人类行为的文化世界”[8]。乌兰牧骑常态化的持续演出实际上建构了文化艺术传播与社会秩序的关系。各地乌兰牧骑以各地的区域文化资源为开发利用对象,60多年持久演出、为受众提供文化产品,在满足人民群众精神文化需求的同时,其文艺演出已经成为社会生活的有机组成部分甚而至于成为文化生活的生态环境,从而建构独具区域特色的日常生活化的、有秩序的、有意义的乌兰牧骑文化世界。

按照马林诺夫斯基的思想,原始思维反映了一种功利性思维。乌兰牧骑作为传播主体,其演出、传播的功利性在于构建中国特色的社会主义文化秩序,这是一种客观功利,是促进人的生存或特定社会秩序的功利。乌兰牧骑把传统积淀的道德、伦理、心理、价值观念及当代主流意识形态以剧目表演的形式传播到公众集聚的剧场等公共文化空间,群众群体性接受这种“正确价值观”的符号和心理,有助于增加趋同性和一致性,并转化为情感认同、族群认同、文化认同和社会凝聚力,转化为行为习惯。

前文已经论述了乌兰牧骑的审美意识形态功能,而意识形态就是用来表达社会秩序的[9]。乌兰牧骑担负着用文化智力修改、重建社会秩序的职责并使受众形成习惯,在内蒙古城乡农牧区,乌兰牧骑已经成为生活的一部分,一种明确的生活方式。

按照拉扎斯菲尔德和默顿的观点,媒介具有强化社会规范的功能。通过“暴露”那些偏离社会公认道德的情况,大众媒介可以强化社会规范[10]。乌兰牧骑通过演出调动观众的生活经验,捕捉观众的理解力,使得观众从表演者的声调韵律、舞蹈动作及整个节目的故事、情节、塑造的人物形象、描摹的大自然、社会环境中获得既有个性化又带有普遍性的理解,把显而易见违背社会公序良俗的事实抽离出来,把它们置于舞台,激发出观众对生活中有违社会规范行为的厌恶和批判,并自觉规范自身行为、监督他人、监督社会。

(三)传承社会遗产功能

拉斯韦尔认为,大众媒介有三个功能,其中之一为传承社会遗产[11]。乌兰牧骑传承社会遗产主要表现在两个方面。一是传承革命文化的红色基因。乌兰牧骑扎根基层宣传党的方针政策、执行党的文艺路线、服务人民的工作任务和隊伍短小精干、队员一专多能、装备轻便灵活、节目小型多样的特点一脉传承了1939年革命根据地延安青少年文艺宣传队及1946年革命战争年代成立的内蒙古文工团“以文艺形式宣传革命思想、教育群众”的红色文化功能,使得红色文艺成为内蒙古文化强区建设中的重要内容。二是传承了民族历史文化和传统文化。乌兰牧骑把内蒙古的发展历史及传统积淀的公认的伦理、道德、心理、价值观念及主流意识形态在公众集聚的舞台等空间以剧目表演形式传播,观众群体性接受这种“正确价值观”的符号和心理,增强社会凝聚力,减少社会无序性。更重要的是以演出形式传播区域文化遗产,延续优秀文化基因。

乌兰牧骑把优秀的传统文化搬上舞台,通过演出传播世界观、角色观和价值观,通过传统文化的内涵、价值观等对群众进行行为模式和态度的引导,引导其价值体系的重塑。乌兰牧骑传播传统文化是可持续的,一方面,每支乌兰牧骑每年下乡演出100—200场,传播主流化的价值观,群众接触较多,对群众具有极强的引导性。另一方面,在国家领导人观摩演出、各种会演、汇报演出、比赛等特殊场合,各地乌兰牧骑演出以当地文化资源、优秀传统文化编创的经典优秀剧目,这样特殊的演出环境势必对更多人产生较强的影响,加深受众的心理感受和理解,从而形成一种潜在的心理定势和行为习惯。再加上乌兰牧骑已经成为内蒙古文化品牌,品牌的吸引力也很容易吸纳关注,借助互联网渠道以及网上乌兰牧骑App播,造成事实上的乌兰牧骑传播传统文化的无空间和无时间限制性特点,传播效果成倍增长。

三、结语

本研究从传播学角度关照乌兰牧骑,从主体角度出发,乌兰牧骑具有双重身份,既是艺术作品的生产者同时又是自主生产艺术作品的传播者;其生产和传播的客体,形式上主要采用民间传统艺术形式,内容上在注重时代性的同时则多取材于传统文化进行创作演出;因其本身天然的政治性属性及演出的空间特殊性,使得乌兰牧骑的演出具有着极强的公共传播价值和传播功能。乌兰牧骑是传承传播中华传统文化的载体,乌兰牧骑对中华传统文化的传承与传播是其作为传播媒介的传播本质体现,创新了文化供给,强化了文化动能,丰富了中华文化内涵。

参考文献:

[1][2][8][9][美]詹姆斯·W.凯瑞著.丁未译.作为文化的传播[M].北京:中国人民大学出版社,2019:32、138、18、94.

[3]邓名瑛,谭平剑,邓红华.关于娱乐传播的伦理思考[J].湘南学院学报.2005(1):13-17.

[4][英]罗宾·乔治·科林伍德著.王至元等译.艺术原理[M].北京:中国社会科学出版社,1985:107.

[5]胡昭衡.内蒙古自治区的文化教育卫生事业[J].民族研究.1959(10):35.

[6][德]马克思.德意志意识形态.马克思恩格斯选集第一卷[M].北京:人民出版社,1973:52.

[7]陈鸣.艺术传播原理[M].上海:上海交通大学出版社.2009:107.

[10][11][美]沃纳·赛佛林,坦卡德著.郭镇之等译.传播理论起源方法与应用[M].北京:中国传媒大学出版社,2006:282、277.

作者简介:郝凤彩(1972-),女,汉族,内蒙古呼和浩特,副教授,研究方向为内蒙古乌兰牧骑、非遗产业化。