注射用血塞通治疗老年急性脑梗死的临床效果及对炎性因子与血液流变学的影响

2021-02-25余绍龙钟华蔡慧颜

余绍龙,钟华,蔡慧颜

伴随我国逐渐步入老龄化社会,心脑血管疾病发病率呈明显升高趋势,其中老年急性脑梗死占比较大。脑梗死是指脑部动脉管腔因动脉粥样硬化及血栓而变得狭窄、闭塞,继而造成动脉供血区出现局部脑组织缺血缺氧,进而导致梗死与脑组织坏死[1]。老年急性脑梗死发病率高达25%~45%,具有致残率较高、病死率较高和易复发等特点,对患者身心健康及生命安全造成严重威胁。中医认为,急性脑梗死的治疗应以活血通络为主,三七类制剂、丹参类制剂、红花类制剂等活血化瘀类药物已广泛应用于临床,且在治疗方面均取得良好效果。血塞通主要成分为三七总皂苷,在抑制血小板聚集、扩张血管和改善微循环障碍等方面有着显著作用[2]。目前,研究该药物在脑梗死炎性反应及血液流变学等方面的应用效果相关报道文献甚少。本研究观察注射用血塞通治疗老年急性脑梗死的临床效果及对患者炎性因子与血液流变学的影响,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2020年1月-2021年3月佛山中医院三水医院收治的老年急性脑梗死患者90例,按照入院单双号顺序分为观察组和对照组,各45例。观察组男27例,女18例;年龄60~79(69.52±1.48)岁;发病至治疗时间2 h~2 d,平均(1.10±0.13)d;病程2~13(7.58±0.65)个月。对照组男26例,女19例;年龄60~78(69.39±1.53)岁;发病至治疗时间2 h~2 d,平均(1.04±0.12)d;病程2~14(8.32±0.68)个月。2组患者临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会核准开展,患者及家属已知晓研究内容并签署知情同意书。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)头部CT检查示病灶基底节区及侧脑旁存在点状低密度阴影;(2)伴语言、肢体等方面的功能障碍;(3)对本研究相关药物无用药禁忌。排除标准:(1)伴严重心肝肾脏器器质性病变者;(2)合并出血性疾病、消化系统疾病、自身免疫性疾病、恶性肿瘤等患者;(3)精神状态异常,无法正常交流沟通者;(4)临床资料不全或中途退出者。

1.3 治疗方法 2组患者均接受调整血压、降低颅内压、改善循环、抗血小板聚集和抗感染等对症治疗。在此基础上,对照组予常规西药,即阿托伐他汀钙胶囊(天方药业有限公司生产,国药准字H20051984)20 mg口服,每天1次。观察组在对照组基础上加用注射用血塞通(冻干)(昆药集团股份有限公司生产,国药准字Z20026438)400 mg加入5%葡萄糖注射液250 ml静脉滴注,每天1次。2组均以15 d为1个疗程,后停药7 d,再继续治疗1个疗程,共治疗2个疗程。

1.4 观察指标与方法

1.4.1 治疗效果:于治疗前后采用美国国立卫生研究所卒中量表(NIHSS)评估患者神经功能并予以评分,分值0~42分,包含15项,0分为正常、1~4分为轻度、5~15分为中等、16~20分为中重度、21~42分为重度,分值越高,则患者神经功能受损越严重。基本痊愈:NIHSS评分减少≥90%;显著进步:46%≤NIHSS评分减少<90%;进步:18%≤NIHSS评分减少<46%;无变化:NIHSS评分减少或增加<18%;恶化:NIHSS评分增加≥18%。总有效率=(基本痊愈+显著进步+进步)/总例数×100%。

1.4.2 炎性因子水平:采用酶联免疫吸附法(ELISA)检测患者治疗前后血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)和白细胞介素-6(IL-6)水平。

1.4.3 纤维蛋白原(FIB)水平:于治疗前后分别检测患者FIB水平,仪器为全自动血凝分析仪。

1.4.4 血脂指标:采用全自动生化分析仪检测患者治疗前后低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、三酰甘油(TG)和总胆固醇(TC)水平。

1.4.5 不良反应:统计2组患者用药期间是否出现头晕头痛、胃肠道不适、皮疹等不良反应。

2 结 果

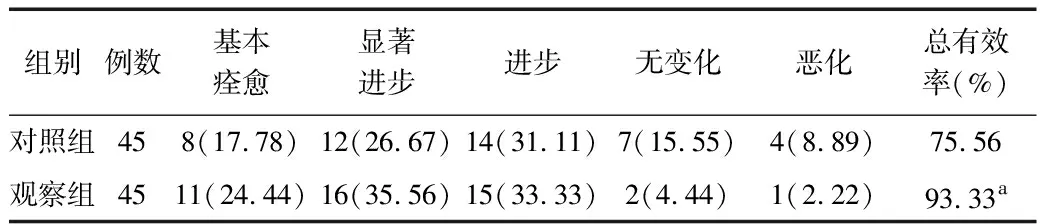

2.1 治疗效果比较 治疗2个疗程,观察组总有效率为93.33%,高于对照组的75.56%,差异有统计学意义(χ2=5.414,P=0.020)。见表1。

表1 2组治疗效果比较 [例(%)]

2.2 炎性因子水平比较 治疗前,2组患者hs-CRP、IL-6、TNF-α水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组hs-CRP、IL-6、TNF-α水平均较治疗前下降,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 2组治疗前后炎性因子水平比较

2.3 FIB水平比较 治疗前,2组患者FIB水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组FIB水平均较治疗前降低,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。见表3。

表3 2组治疗前后FIB水平比较

2.4 血脂指标比较 治疗前,2组患者HDL-C、LDL-C、TG、TC水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组HDL-C水平均较治疗前升高,LDL-C、TG、TC水平较治疗前降低,且观察组升高或降低幅度大于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。见表4。

表4 2组治疗前后血脂指标比较

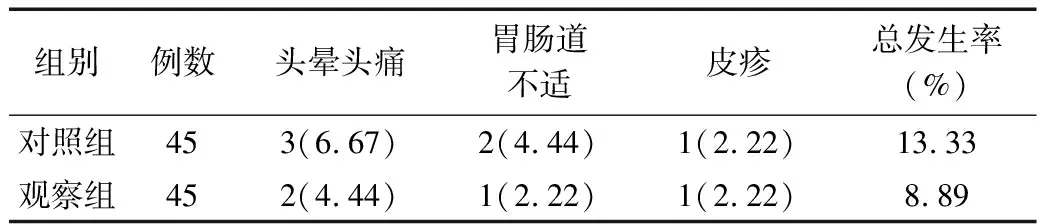

2.5 不良反应比较 观察组不良反应总发生率为8.89%,对照组为13.33%,2组比较差异无统计学意义(χ2=0.450,P=0.502)。见表5。

表5 2组不良反应发生情况比较 [例(%)]

3 讨 论

急性脑梗死属于突发性疾病,在心脑血管疾病中较为常见。部分学者认为,动脉粥样硬化、血栓及高血压均可诱发脑梗死,但疾病发生前期无特异性症状,患者发病过程中可能出现意识模糊、语言及肢体障碍等,病情进展快,患者应采取及时、有效的抢救措施,以提高预后。若患者未及时得到治疗,其自理能力及生活质量均将受到不同程度的影响。

临床上,急性脑梗死治疗目的在于最大限度地改善患者脑供血,尽快恢复缺血区脑细胞的功能,继而起到病情控制的效果。在中医学中,急性脑梗死属于“中风”“偏瘫”等范畴,其发病机制主要为凤阳上扰、痰瘀阻络。血塞通是一种活血化瘀类中药制剂,含有红花、当归、赤芍、丹参等多种中药材,其中红花可祛瘀止痛、活血通经;当归可调经止痛、补血和血;赤芍可活血祛瘀、清热凉血;丹参可通经止痛、活血祛瘀、凉血清心,诸药合用可提高血液流速,改善血液流变学指标,并且可加速炎性介质清除,拮抗内毒素,改善局部微循环[3-4]。胡耀中等[5]研究认为,炎性反应在继发性神经元损伤中发挥着重要的影响作用。急性脑梗死发病后,患者机体中的IL-6水平将显著增高,刺激平滑肌细胞,继而明显增加血液中的hs-CRP含量,加速脑梗死进程。同时,TNF-α可提高血管通透性,继而加重炎性反应,形成恶性循环。本研究中,血塞通治疗老年急性脑梗死后,观察组TNF-α、IL-6、hs-CRP水平均低于对照组,提示血塞通可有效降低炎性因子水平,究其原因为血塞通可降低毛细血管通透性,较好地清除氧自由基,并抑制炎性因子释放,发挥抗氧化作用,继而促进组织修复和再生[6]。

正常情况下,机体的凝血和抗凝系统处于动态平衡的状态,血液流变学指标水平相对稳定。脑梗死患者发病后,其血液流变学指标将相应发生变化,表现为血浆黏度显著增大,继而将减缓血流速度,增加血栓形成风险,并且导致脑部血供紊乱,影响脑组织神经功能[7]。FIB是一种Ⅱ类血浆蛋白,由肝脏合成,其含量升高将增加血管血浆黏度,是影响血浆黏度的主要成分[8]。本研究结果显示,观察组治疗总有效率高于对照组,FIB水平及LDL-C、TG、TC水平均低于对照组,HDL-C水平高于对照组,表明血塞通可调节患者血液流变学和血脂等各项指标,使其恢复至正常水平。现代药理学指出,血塞通可缓解脑血管痉挛,拮抗血小板聚集,促进纤维蛋白溶解,继而提高机体脑血流量,并且通过对收缩状态的脑血管进行扩张,促进脑血管功能恢复正常,改善机体血液流变学[9]。

综上所述,注射用血塞通治疗老年急性脑梗死的临床效果确切,可明显改善患者血液流变学与血脂指标,减轻炎性反应,且不会增加不良反应发生风险,值得临床推广应用。