肿瘤患者耐高压注射型经外周静脉置入中心静脉导管堵管风险因素的调查分析

2021-02-25张蕾李英华莫晓晨杨青敏

张蕾,李英华,莫晓晨,杨青敏

(1.复旦大学附属肿瘤医院闵行分院 护理部,上海 200240;2.复旦大学附属上海市第五人民医院 中心实验室,上海 200240;3.复旦大学附属肿瘤医院闵行分院 放疗科;4.复旦大学附属上海市第五人民医院 护理部)

经外周静脉置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter,PICC)是医院内肿瘤患者化疗普遍使用的置管技术[1]。耐高压注射型PICC(power PICC)具有流速快、耐高压注射、中心静脉压监测等优势,目前在肿瘤患者中广泛应用[2]。堵管是PICC置管最常见的并发症,发生率高达20.6%[3]。堵塞再通过程中可能发生血栓脱落、导管相关性感染、导管脱出等并发症,严重者可危及生命[4]。目前针对Power PICC堵管的报道存在堵管率差异大、研究规模小、堵管影响因素分析不全面等问题[5-6]。我院自2018年起开展了对肿瘤患者耐高压注射型PICC导管维护研究,旨在调查耐高压注射型PICC置管的肿瘤患者堵管发生率,分析堵管发生的影响因素,为针对堵管的预防与维护提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 便利抽样选取2019年9-12月在我院住院期间留置末端瓣膜高压注射型PICC导管的肿瘤患者为研究对象。纳入标准:病理报告诊断恶性肿瘤;年龄≥18岁;在我院PICC门诊置管;PICC导管留置时间≤12个月;PICC导管型号均为前端开口的巴德4Fr聚氨酯导管,采用超声引导联合改良塞丁格技术置管;自愿加入本研究,且签署知情同意书。排除标准:合并严重凝血功能疾病;住院期间进行二次置管患者。

1.2 研究方法

1.2.1 研究工具 本研究所采用的问卷为自行设计,经过PICC专科护理专家的审核,其中主任护师1名、副主任护师2名、主管护师4名,沟通评价问卷的内容效度,结果显示该问卷的内容效度为0.897。问卷主要包括:(1)一般资料:包括患者的性别、年龄、学历等一般人口学资料;(2)疾病相关资料:包括诊断、恶性肿瘤病程、BMI、吸烟史、高血压病史、糖尿病史、慢性阻塞性肺疾病史、冠心病史、各类生化指标等;(3)PICC导管资料:包括置管信息(置管时间、置管位置、置管静脉、导管尖端位置等)、患者用药情况;PICC维护信息(经PICC导管高压注射对比剂等)、导管堵管评估。

1.2.2 资料收集方法 调查课题组由4名研究者、10名静脉治疗小组成员、4名PICC专科护士组成。静脉治疗组成员对经我院穿刺行PICC的肿瘤患者根据研究的纳入和排除标准进行初筛,将符合标准的患者转介项目研究员。研究员向患者说明本研究的目的、意义及研究过程,取得患者知情同意后,开展调查。项目过程中,PICC专科护士负责导管并发症的评估及处理。

1.2.3 堵管评价标准 由静疗小组成员每日晨给予研究对象生理盐水10 ml预充后,输入生理盐水100 ml,输液袋距离患者手臂穿刺处高度为60 cm,根据液体滴速来判断PICC是否堵塞:正常情况下液体重力滴速≥60滴/min。部分堵管时,液体滴速20~59滴/min,完全堵管时,既不能输入液体,也不能抽出回血[4]。

1.2.4 统计学处理 采用SPSS 22.0软件进行统计分析。有序分类资料采用描述,组间比较采用χ2检验进行单因素分析;对单因素中显示有意义的变量采用有序Logistic 回归分析进行多因素分析。以P<0.05或P<0.01为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象的一般人口学资料 本研究选取2019年9-12月在我院住院期间留置末端瓣膜高压注射型PICC导管的289例肿瘤患者为研究对象,剔除一例因血栓性堵管入院后拔管患者,有效样本288例。其中:年龄21~78岁,平均(58.71±0.62)岁;婚姻状况:已婚233例(80.90%),未婚12例(4.17%),离婚9例(3.13%),分居l例(0.35%),丧偶33(11.45%)例;学历:小学及以下5例(1.74%),中学/中专38例(13.19%),大专及以上245例(85.07%);带管时间为1~9个月,平均(2.80±0.09)个月。

2.2 住院肿瘤患者耐高压注射型PICC导管堵管发生情况 288例留置末端瓣膜高压注射型PICC导管的住院肿瘤患者,住院期间发生堵管86例(29.9%)。其中,部分堵管85例(98.84%),完全堵管1例(1.16%);1例完全堵管发生在患者入院当日首次使用导管。

2.3 住院肿瘤患者耐高压注射型PICC导管堵管发生的影响因素 对288例留置末端瓣膜高压注射型PICC导管的住院肿瘤患者进行单因素分析,最终有统计学差异的包括9个因素:年龄、BMI、癌症病程、糖尿病病史、慢性肺病史、高血压病史、PICC带管史、D2聚体水平、碘对比剂的使用(均P<0.05),见表1。

表1 住院肿瘤患者耐高压性注射型PICC导管堵管的单因素分析

2.4 住院肿瘤患者耐高压注射型PICC导管堵管发生的风险因素分析 以单因素分析差异有统计学意义的9个影响因素作为自变量,以肿瘤患者住院期间是否发生堵管为因变量,进行二元Logistic回归分析发生堵管风险的优势比,分类变量赋值见表2。结果显示:在α=0.05水准上,年龄、BMI和碘对比剂使用等3个变量是留置耐高压注射型PICC导管发生堵管的影响因素,其中45~60岁、>60岁的堵管风险是45岁以下患者的4.892、11.286倍;BMI≥24堵管风险是BMI<24的4.831倍;使用过碘对比剂的患者发生堵管是未使用过患者的0.079倍,见表3。

表2 变量赋值表

表3 住院肿瘤患者耐高压性注射型PICC导管堵管影响因素Logistic回归分析

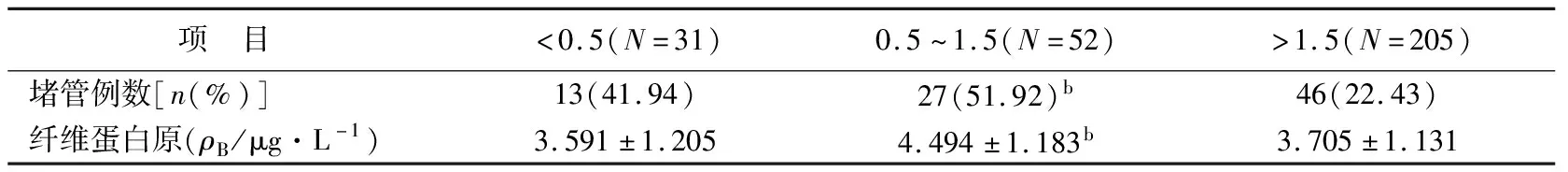

2.5 不同D2聚体水平肿瘤患者的堵管发生率及纤维蛋白原水平 288例留置耐高压注射型PICC导管的住院肿瘤患者中,D2聚体0.5~1.5 mg/L时发生堵管率为51.92%,显著高于<0.5 mg/L组(41.94%)和>1.5 mg/L组(22.43%)。D2聚体0.5~1.5 mg/L组的肿瘤患者,其纤维蛋白原水平显著高于其他两组患者,见表4。

表4 不同D2聚体患者堵管发生率以及纤维蛋白原水平比较

3 讨论

3.1 肿瘤患者耐高压注射型PICC导管住院期间堵管发生情况 末端瓣膜高压注射型PICC导管为第四代PICC导管,可有效防止血液回流和空气栓塞的发生[7]。Giacomo等[8]的一项针对接受化疗期间肿瘤患者的研究结果显示,耐高压注射型PICC导管堵管发生率为20%~30%,高于传统型PICC导管。本研究中肿瘤患者的耐高压注射型PICC导管堵管发生率为29.9%,与上述研究一致。提示临床护理人员在护理耐高压注射型PICC导管时,不可因该导管属于新型导管而忽视堵管的发生。

3.2 肿瘤患者应用耐高压注射型PICC导管发生堵管的风险因素分析

3.2.1 年龄 Grau等[9]通过多变量分析确定年龄>65岁为PICC导管发生堵管的危险因素。然而本研究结果显示:耐高压注射型PICC导管的肿瘤患者,年龄是堵管发生的高风险因素,>45岁时堵管发生率增高,且>60岁时堵管发生率显著增高。这与老年肿瘤患者血管壁变薄、血液黏稠度增高、血管弹性差、脆性增加、卧床休息时间延长、血流速度变缓有关[10]。建议针对45岁以上的肿瘤患者重视导管堵管发生的评估及维护,并将其纳入耐高压注射型PICC堵管高危风险管理中。

3.2.2 BMI Kang等[11]研究显示,BMI>25是血凝性堵管并发症的一个独立危险因素。本研究结果显示,BMI≥ 24时PICC堵管发生率增高。BMI会因脂肪细胞因子瘦素和脂联素通过干扰血脂及糖代谢的阈值增强凝血系统的活性并降低纤维蛋白溶解活性,导致血栓发生率增加[12]。建议对患者进行BMI风险筛查和评估,将BMI≥ 24纳入PICC堵管高危风险中。肿瘤专科护士将患者的肥胖管理纳入肿瘤患者管理中,在不同时期进行密切回访与监督[13],以减少肿瘤患者耐高压注射型PICC导管堵管的发生。

3.2.3 碘对比剂 碘对比剂是最常用的一种造影检查物质[14]。2018年《影像科碘对比剂输注安全专家共识》推荐选用耐高压注射型双腔 PICC针[15],其最大承受压力为300 psi,最大流速5 ml/S,可满足高压注射造影剂需求。预期认为碘对比剂具有黏度高的特点可能是堵管的风险因素。但本研究结果显示碘对比剂的使用是堵管发生的保护因素,可能与碘造影剂导致血小板减少、降低血小板和白细胞聚集有关[16-17]。这有待于在今后工作中进一步的研究和验证。我院放射科护士在患者使用碘对比剂后,使用高压注射器以20 ml的生理盐水进行高压冲管,并遵医嘱给予患者水化治疗。碘对比剂使用后规范化的护理操作可能也是降低堵管发生的原因之一。

综上所述,肿瘤患者的年龄>45、BMI≥24是住院期间耐高压注射型PICC导管发生堵管的危险因素,而碘对比剂的使用是堵管发生的保护因素。因此,应将上述指标作为堵管发生的预测因素,开展针对性护理。但本研究只是横断面调查,且受到样本量的影响,存在数据偏倚的问题,需要在临床进行更大样本、前瞻性研究,以进一步明确危险因素,更好地预防和早期识别耐高压注射型PICC导管堵管的发生。