内蒙古苏木山华北落叶松人工林冠层特征研究

2021-02-25张海东王志波于楠楠董忠丽李银祥张泽林田稼穑

张海东,王志波,于楠楠,董忠丽,李银祥,季 蒙,宁 静,张 南,刘 佳,张泽林,田稼穑

(1. 内蒙古自治区林业科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010010; 2. 乌兰察布市农林科学研究所,内蒙古 集宁 012000; 3. 赤峰市森林草原保护发展中心,内蒙古 赤峰 024005; 4. 凉城县六苏木镇农牧业综合技术推广中心,内蒙古 凉城013755)

树冠作为林木的重要组成部分,是树木与环境物质交换、能量流动的场所[1],树冠影响生物量的生产和分配,并影响树干的生长[2],树冠能反映树木生长、竞争水平、健康状态。19世纪及20世纪初国内外学者从传统的植物形态学角度定性化描述植物的整体形态。20世纪50年代学者们引入数学方法,树冠研究从定性化转入定量化。20世纪70年代,将树冠与树木生长联系起来。20世纪90年代开始,树冠研究与生产实践联系紧密。进入21世纪,树冠研究逐渐成为热点。结合林分调查信息,建立树冠模型;结合树冠结构和生长规律,建立树木生长模型、木材质量模型等。

华北落叶松(Larixprincipis-rupprechtii)是我国华北、西北地区山地的主要造林树种,具有成活率高、生长速度快、材质优良、抗寒等优点,有重要的水土保持、涵养水源、固碳减排等生态功能。针对华北落叶松树冠的研究,符亚健[3]建立了华北落叶松单木冠幅模型;时忠杰等[4]、王云霓等[5]、鲁兴隆等[6]研究了树冠下的穿透降雨的空间分布特征;刘志刚等[7]研究了树冠下光分布特点等。目前,对不同林龄的华北落叶松人工林冠层特征进行动态分析较少,本研究以不同林龄苏木山华北落叶松人工林为研究对象,综合分析冠层特征,进一步掌握华北落叶松的生长过程和变化规律,为苏木山华北落叶松人工林制定合理的经营措施提供科学依据。

1 研究区概况

研究区位于内蒙古自治区乌兰察布市兴和县苏木山林场,阴山山脉的东端,东西长40 km,南北宽15 km,地理坐标为40°30′—40°40′N,113°40′—114°05′E,海拔1 500~2 300 m,年降水量400~450 mm,年均蒸发量 2 060.5 mm,年均气温 4.2 ℃,年均风速 3.8 m·s-1,无霜期110 d,属于半干旱大陆性季风气候,冬季漫长寒冷,夏季短暂温热,春季干旱风大,秋高气爽。林下土壤为灰褐土,土层厚度120 cm左右。

苏木山林场华北落叶松是内蒙古阴山地区面积最大、栽培年限最久的华北落叶松人工林。华北落叶松占苏木山林场经营面积的 56.13%,且基本为纯林[8]。林下灌木主要有绣线菊(Spiraeasalicifolia)、悬钩子(Rubuscorchorifolius)、刺玫(Rosaxanthina)等,草本植物主要有菊科、豆科、禾本科、莎草科、毛茛科、蔷薇科等。

2 研究方法

2018年8月,在全面踏查的基础上,选择具有代表性的地段进行样地布设。为避免不同坡向的影响,选择阴坡及半阴坡、立地条件相近、生长正常的林分作为调查样地,幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林各3个重复,均设置30 m × 30 m的样地,共12块(表1)。每块样地在每木检尺的基础上选择1株标准木作为试验样木,将样木伐倒后,采用Xiao和Ceulemans[9]的方法,记录标准木的每个轮生枝位置,即从树冠顶部向下记录每个轮生枝位置,直至离地面最近的轮生枝为止,同时记录每个枝条的基径、枝长、冠幅等数据。采用Peichl和Arain[10]的方法将整个树冠划分为上、中、下3层,并在每层选择2个有代表性的枝条作为样枝,将样枝的枝条、叶片、球果分离后,用便携式电子手提秤称量枝条、叶片、球果鲜重,并分别取样不少于300 g带回实验室在85 ℃条件下用烘箱烘至恒重后称重,通过取样烘干重换算整株植物不同组分的生物量。

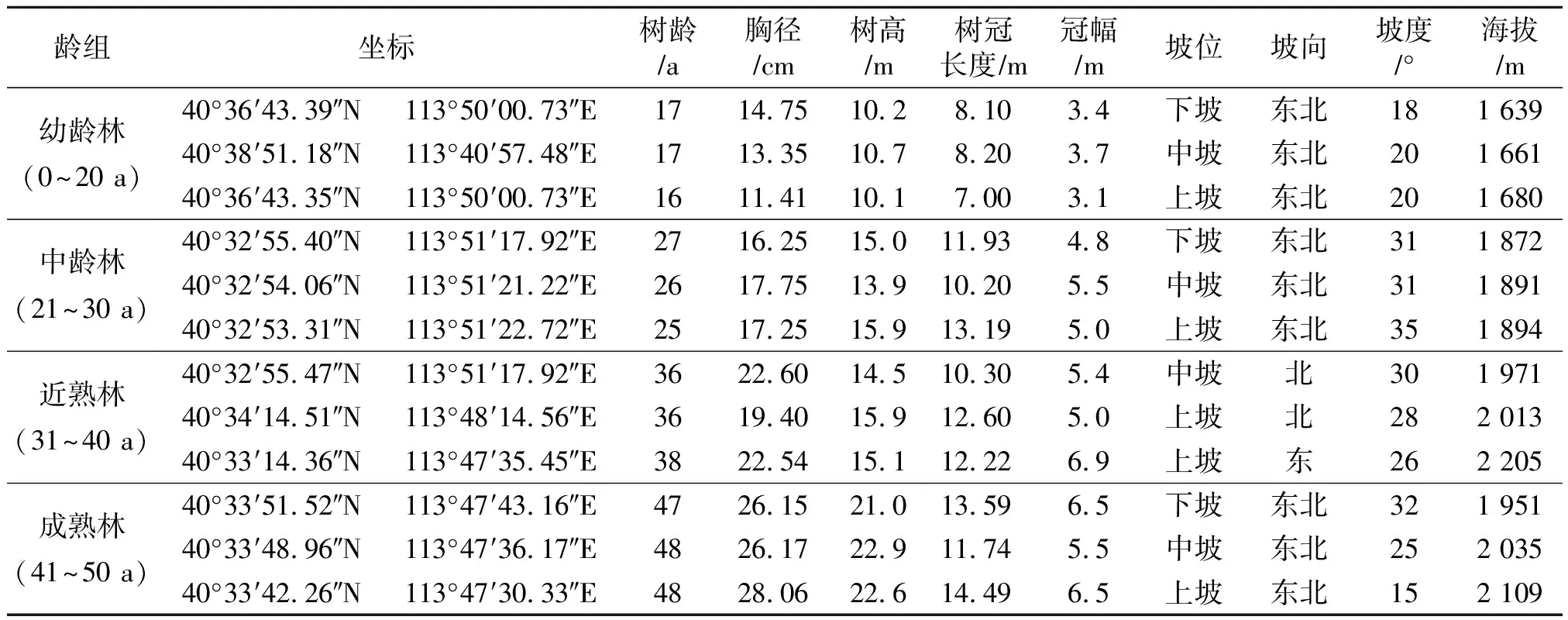

表1 样地概况Tab.1 General situations of sample plots

3 结果与分析

3.1 枝垂直分布特征

3.1.1枝条数量垂直分布特征

单株枝条数量表现为近熟林(72)最多,成熟林(64)、中林龄(62)次之,幼龄林(42)最少。说明在幼龄林至近熟林阶段随着林龄的增加,枝条数量逐年增多。当林龄到成熟林阶段,自然整枝现象明显,成熟林与中龄林枝条数量差距不大。

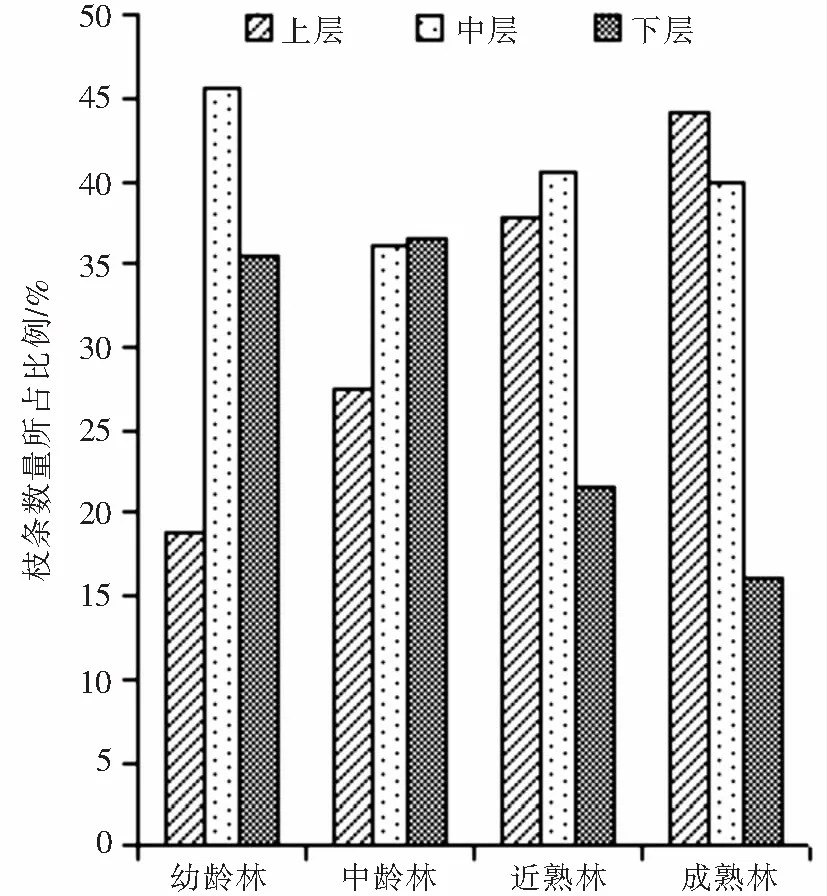

由图1可知,单株枝条数量所占比例:上层随林龄增加而增加,下层基本随林龄增加而减小;幼龄林、中龄林上层枝条数量所占比例最小,分别为 18.90% 和 27.42%,近熟林、成熟林下层枝条数量所占比例最小,分别为 21.66% 和 16.06%。这是由于随着林龄的增加,林分郁闭度增大,下层枝获得的光照逐步减少,下层枝逐渐死亡,中层和上层枝条数量增加,逐渐占据主导地位。

图1 不同林龄单株各冠层枝条数量所占比例Fig.1 Percentage of branch number in different canopy for individual stock with different forest ages

3.1.2平均枝长垂直分布特征

由图2可知,单株平均枝长随林龄的增加而增长,不同林龄平均枝长均表现为下层最大(1.8~4.2 cm),中层次之(1.4~2.7 cm),上层最小(0.5~1.1 cm);不同林龄平均枝长所占比例均表现为下层最大(46.47%~52.63%),中层次之(34.04%~36.97%),上层最小(13.29%~17.27%)。

3.1.3枝生物量垂直分布特征

由表2可知,幼龄林、中龄林的单株枝生物量垂直分布规律一致,均表现为下层>中层>上层;近熟林、成熟林枝生物量垂直分布规律一致,均表现为中层>下层>上层。由于近熟林、成熟林下层枝条受上、中层枝叶的遮挡,接受的光照范围有限,下层枝逐渐老化。

图2 不同林龄单株各冠层枝长所占比例Fig.2 Percentage of branch length in different canopy for individual stock with different forest ages

枝生物量所占比例幼龄林、中龄林、成熟林的上层、中层、下层三者差异均显著;近熟林枝生物量所占比例上层与中层、下层差异显著(P<0.05)。上层枝生物量所占比例随林龄增加而增加,上层枝生物量所占比例幼龄林、中龄林与近熟林、成熟林差异显著(P<0.05);中层枝生物量所占比例为成熟林(56.71%)>近熟林(45.71%)>幼龄林(40.49%)>中龄林(33.21%),中层枝生物量所占比例幼龄林、近熟林差异不显著。下层枝生物量所占比例为中龄林(61.75%)>幼龄林(57.48%)>近熟林(42.92%)>成熟林(27.76%),下层枝生物量所占比例幼龄林、中龄林与近熟林、成熟林差异显著(P<0.05)。

表2 不同林龄单株各冠层枝生物量所占比例Tab.2 Proportion of biomass in different canopy for individual stock with different forest ages

3.2 叶生物量垂直分布特征

由图3可知,幼龄林单株叶生物量所占比例为下层(59.51%)>中层(36.43%)>上层(4.07%),幼龄林尚处于林木生长的旺盛阶段,下层枝着生的叶量较多。中龄林单株叶生物量所占比例下层(45.95%)与中层(46.53%)差别不大,均大于上层(7.51%)。近熟林和成熟林单株叶生物量垂直分布规律一致,叶生物量所占比例均为中层>上层>下层;树冠下层枝条虽然较大,但易受到更多的遮挡,获得的光照较少,导致着生的叶量也相应减少。随着林龄的增长,下层叶逐渐减少,树冠中的叶主要分布在上层和中层。

上层叶生物量所占比例与枝生物量所占比例在各林龄的规律近似,即随林龄增加而增加,下层反之。中层叶生物量所占比例为成熟林(56.58%)>中龄林(46.53%)>近熟林(45.35%)>幼龄林(36.43%)。

图3 不同林龄单株各冠层叶生物量所占比例Fig.3 Proportion of leaf biomass in different canopy for individual stock with different forest ages

3.3 果生物量垂直分布特征

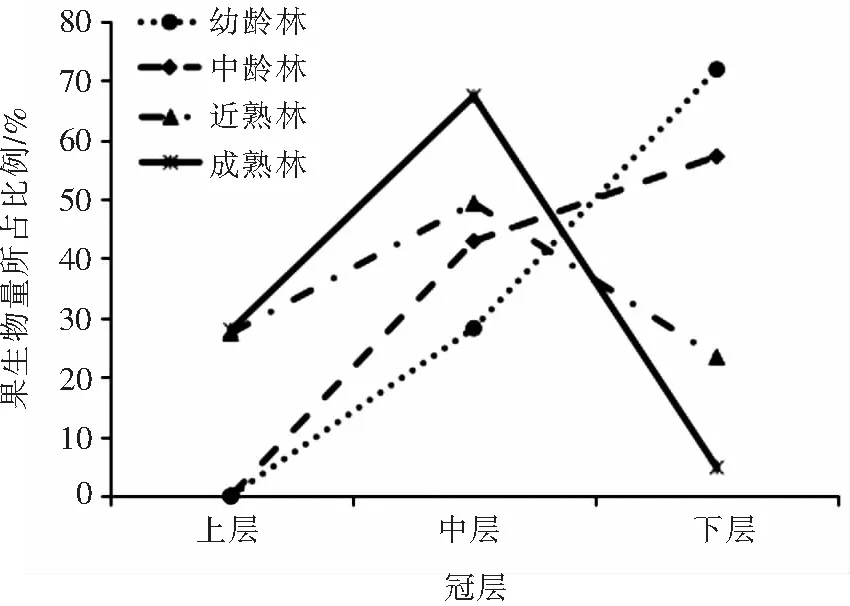

由图4可知,单株果生物量所占比例垂直分布幼龄林、中龄林规律一致,均表现为下层>中层>上层;近熟林、成熟林分布规律一致,均表现为中层>上层>下层。

上层幼龄林和中龄林果生物量所占比例较小,甚至没有果;近熟林和成熟林果生物量所占比例差异不大,分别为 27.37% 和 27.92%。中层果生物量所占比例表现为成熟林(67.29%)>近熟林(49.26%)>中龄林(42.86%)>幼龄林(28.21%)。下层果生物量所占比例幼龄林(71.79%)>中龄林(57.14%)>近熟林(23.37%)>成熟林(4.79%)。

图4 不同林龄单株各冠层果生物量所占比例Fig.4 Proportion of fruit biomass in different canopy for individual stock with different forest ages

3.4 枝叶果总生物量垂直分布特征

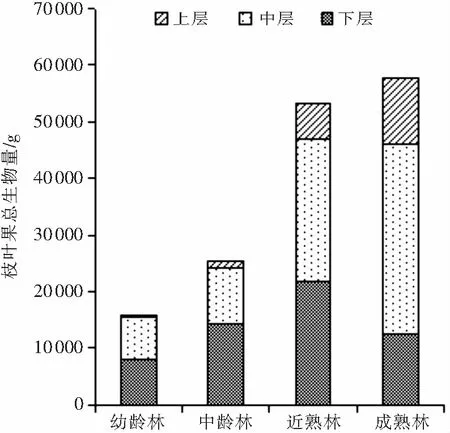

苏木山华北落叶松人工林单株枝叶果总生物量占地上生物量比例随林龄的增加而减小,其中幼龄林占 57.19%,中龄林占 47.71%,近熟林占 35.36%,成熟林占 23.19%。由图5可知,枝叶果总生物量随林龄增加而增加,不同冠层高度的枝叶果总生物量在不同林龄分布规律不同,幼龄林和中龄林枝叶果总生物量均表现为下层最大,中层次之,上层最小;近熟林枝叶果总生物量中层最大,下层次之,上层最小;成熟林枝叶果总生物量中层最大,上层和下层较小,且差别不大。由图6可知,枝叶果总生物量所占比例上层随林龄增加而增加,下层反之;中层枝叶果总生物量所占比例成熟林(57.51%)>近熟林(45.80%)>幼龄林(39.42%)>中龄林(37.24%)。

图5 不同林龄单株各冠层枝叶果总生物量Fig.5 Total biomass of branches, leaves and fruits of each canopy for individual stock with different forest ages

图6 不同林龄单株各冠层枝叶果总生物量所占比例Fig.6 The proportion of total biomass of branches, leaves and fruits of each canopy for individual stock with different forest ages

4 讨论与结论

枝是叶的支撑体,是连接树叶与树干的载体,枝条分布是决定树冠形状的主要因素。本研究中华北落叶松人工林在幼龄林到近熟林阶段单株枝条数量随林龄的增加而增加,成熟林枝条数量减少,增加逐渐缓慢。幼龄林、中龄林上层枝条数量所占比例最小,近熟林、成熟林下层枝条数量所占比例最小。说明随着林龄的增加,下层部分枝条逐渐死亡,枝条开始出现自然整枝。即随林分年龄的增加,枝条数量往树冠中、上层移动。枝长随林龄的增加而增加,由于下层枝年龄较大,生长发育早,枝长和枝长所占比例在各林龄均表现为下层最大,中层次之,上层最小。单株枝生物量所占比例,幼龄林和中龄林均表现为下层>中层>上层。近熟林和成熟林均表现为中层>下层>上层。枝生物量所占比例上层随林龄增加而增加,但各林龄上层枝生物量所占比例仍最小。苏木山华北落叶松人工林枝生物量主要分布在树冠中、下层,这与朱江等[11]研究结果一致。

叶是树木进行光合作用、蒸腾作用的主要器官。叶片数量的多少、叶片的着生位置等特征直接影响着叶片的受光量、光照强度和光谱成分等,进而决定着树木的光能利用效率。苏木山华北落叶松人工林单株下层叶生物量所占比例随着林龄的增加而减小,上层叶生物量所占比例随着林龄的增加而增加。林龄不同叶分布位置不同,幼龄林和中龄林叶主要分布于中层和下层,近熟林和成熟林叶主要分布于中层和上层,即随着华北落叶松林龄的增加,树冠中叶主要分布在上层和中层,这与韩有志等[12]研究结果一致。

幼龄林和中龄林单株枝叶果总生物量在不同冠层分布表现为下层>中层>上层,近熟林和成熟林表现为中层>下层>上层。

通过分析枝、叶、果在树冠不同位置分布规律,苏木山华北落叶松人工林随着林龄的增加,下层叶所占比例逐渐减小,下层生物量积累的效率降低。马长明等[13]认为树冠下部叶片比例较小可作为修枝开始期的依据之一,本研究中当林龄进入近熟林阶段应该考虑修枝,通过修枝改变树冠结构,在短期内间接调整林分密度,来调整林内光环境及通风条件[14],从而提高净光合速率。修枝尤其对树冠下层光合作用的影响大于上层[15],去除了影响主干生长的侧枝和枯枝等,减少了不必要的营养消耗。

张烨珵等[16]指出,树冠竞争指数与林木生长量有较强的相关性,王敏等[17]对4 a生欧美杨177研究认为保留树冠高度占树干1/2时胸径、材积增长量最大,保留树冠高度占树干1/3时树高增长量最大。赵辉等[14]对13 a生华北落叶松人工林研究认为树冠高度占树干1/2时可促进胸径、树高和材积的生长。本文从不同林龄的角度研究了苏木山华北落叶松人工林树冠垂直分布规律,认为华北落叶松人工林进入近熟林阶段应进行修枝管理,但并未对修枝强度进行定量研究。此外,受立地条件、样地数量和经营档案资料等影响,本研究也未把林分密度作为主要影响因素进行研究,特别是林分密度与林龄之间的交互作用对冠层特征的影响需要进一步研究。