聚焦“两种兴趣”:“拔尖生”深度学习的动力机制研究

——基于全国12所“拔尖计划”高校的问卷调查

2021-02-25吕林海

吕林海

一、 导言

如何提升“拔尖计划”本科生的学习质量,特别是,如何促进其学习不断地走向“深度”,是一个值得研究的重要课题。基于此,我们发出“学习的深度化”究竟意味着什么的追问,在早期的学习科学研究者眼中,“学习的深度化”多是从一种“理解”的特质加以表述,而学习者的动机、兴趣等非认知要素并未得到更多关注。由此,“认知”维度的“突显”和“非认知”维度的“退后”形成了鲜明对照的两极。例如,在《人是如何学习的》一书中,“学习”的主体内涵被定调为“理解”(“学习动机”在全书中只占据不到一页的篇幅):“新学习科学的一大特色就在于它强调理解性学习”“对理解的强调,使之成为新学习科学的主要特征之一”[注][美]约翰·D·布兰斯福特:《人是如何学习的:大脑、心理、经验及学校》,程可拉等译,上海:华东师范大学出版社,2013年,第8-9页。。相应地,早期的大学学习研究者们也将“深度学习”更多地聚焦在“理解”这一认知内涵上,对于兴趣、意志等动力要素则给予了一种“附带性”的关切。著名的大学学习研究者恩特维斯特尔(Noel Entwistle)将“大学深度学习”直接且明确地定位为一种“学术理解”(academic understanding)(1)N.Entwistle,Teaching for Understanding at University:Deep Approaches and Distinctive Ways of Thinking,Hampshire:Palgrave Macmillan,2009.,这即是一种对学术概念或学术知识之间所形成的“相互关联”。另一位重要的大学学习研究者——约翰·比格斯(John Biggs),虽然也关注了“深度学习”的动机维度,但他对“深度动机”仅给出“为了学习本身的目的而积极参与的动力意向”的模糊解释(2)J.Biggs,“What do inventories of students’ learning processes really measure? A theoretical review and clarification”, British Journal of Educational Psychology,Vol.63,No.1,1993,pp.3-19.,并且,这种动力意向究竟是什么,如何促进“深度的知识加工和知识整合”没有成为比格斯的核心关注点。

随着脑科学、认知科学、人类学对于“人的学习”的关注和研究日趋深入,学习中的“动力维度”被逐步地凸显出来。在《人是如何学习的II:学习者、情境与文化》中,学习科学家们专门开辟一个章节,对“兴趣”、“动机”等“学习动力机制”给予了极其详尽的阐述(3)The National Academy of Sciences, How People Learn II:Learners,Contexts,and Cultures,Washington:The National Academies Press,2018.。在《理解脑——走向新的学习科学》中,“兴趣等学习动力要素对人的认知加工能力有着极为重要的影响”之结论,被从“大脑解剖学”的角度给予了更加详实的论证(4)经济与合作发展组织:《理解脑——走向新的学习科学》,北京师范大学“认知神经科学与学习”研究中心译,北京:教育科学出版社,2006年,第52-56页。。近年来,越来越多的研究者认识到,包括兴趣在内的“动机”与快乐在内的“情绪”其实是相互关联、相互整合的,它们共同构成了学习者的“学习驱动力”。美国著名脑科学家达马西奥(Antonio R.Damasio)深刻地指出,“动机与情绪是彼此深深关联的重要的心理意向与感受,它们共同构成了心灵的一种意识与驱力,共同促进了主体的后续认识”(5)[美]安东尼·R·达马西奥:《感受发生的一切:意识产生中的身体和情绪》,杨韶刚译,北京:教育科学出版社,2007年,第6-8页。。达马西奥的学生杨(M.H.Immordino-Yang)也鲜明地指出,“类似于兴趣、激情、快乐等复杂的非认知要素,彼此之间相互联系,它们支撑着、影响着、甚至深深粘附着抽象的推理、解释、想象等认知活动”(6)M.H.Immordine-Yang,Emotions,Learning,and the Brain:Exploring the Educational Implications of Affective Neuroscience,New York:W.W.Norton & Company,2016.,并提出,“动机、情绪、意志等要素,它们不仅仅促进认知,它们甚至就是认知发生的平台”(7)M.H.Immordine-Yang,Emotions,Learning,and the Brain:Exploring the Educational Implications of Affective Neuroscience.。我国著名情感教育学家朱小蔓教授也深刻地指出:“兴趣不仅是学习的动力机制,更重要的是,它本身就是人的情感特征,……兴趣的本质就在于它是一种对认知起促进、强化和激励作用的积极情绪”(8)朱小蔓:《情感教育论纲》,南京:南京师范大学出版社,2019年,第47页。。

随着“兴趣”“情绪”等非认知要素的备受关注,大学“深度学习”的研究者们逐渐开始从“非认知要素如何影响‘深度学习’”这一思路展开探究。2012年,特里格威尔(Keith Trigwell)探讨了兴趣、自豪、希望、自信所构成的“积极情绪动力”(positive emotional motivation)以及乏味、无趣、焦虑、紧张、羞愧所构成的“消极情绪动力”(negative emotional motivation)分别对于大学生“深度学习”所产生的影响,证明“‘积极情绪动力’促进深度学习,‘消极情绪动力’抑制深度学习”(9)K.Trigwell,R.A.Ellis & F.Han,“Relations between students’ approaches to learning,experienced emotions and outcomes of learning”,Studies in Higher Education, Vol.37,No.7,2012,pp.811-824.。在此基础上,普斯特拉福(Liisa Postareff)等进一步从“群体”的视角展开“情绪动力(emotional motivation)影响深度学习的机制分析”(10)L.Postareff,M.Mattsson & S.Lindblom-Ylanneet,“The Complex relationship between emotions,approaches to learning,study success and study progress during the transition to university”,Higher Education,Vol.73,No.3,2017,pp.441-457.,卡诺(Francisco Cano)通过结构方程模型的方法也展开了相应的探究(11)F.Cano,A.J.Martin & P.Ginns,“Students’ self-worth protection and approaches to learning in higher education:Predictors and consequences”,Higher Education,Vol.76,No.1,2018,pp.163-181.,这些研究都说明了诸如兴趣、激情、兴奋等良好的情绪动力状态,对于大学生的深度学习具有重要的促进意义。

应当说,“兴趣”作为一种学习的情绪动力要素(或称为“动机”要素),正日益受到国内学术界的关注。综合而言,尽管学者们围绕大学生学习兴趣的内涵与特质(12)林培锦:《勒温场理论下当代大学生学习兴趣的培养探究》,《中国大学教学》2015年第6期。、大学生学习兴趣的培养与激发(13)娄延常:《大学生学习兴趣与创新人才培养——湖北省大学生学情调查的启示》,《复旦教育论坛》2004年第2期。(14)孙伟、张彦通:《自我决定理论视域中的大学生学习兴趣培养》,《江苏高教》2012年第5期。、大学生学习兴趣的作用与机制(15)张萍、沈雁华、安婧:《专业兴趣与深层学习方式在大学生主动合作学习与学业收获关系中的中介作用研究》,《黑龙江高教研究》2018年第2期。(16)王安悦、吕林海:《南京大学本科生通识教育的情感投入及影响因素探究》,《教学研究》2017年第4期。等进行了较为深入的探讨,但如何超越一般意义上的“兴趣”概念,从一流大学本科生、特别是一流大学“拔尖学生”的视角,探讨更具该群体适切性的“兴趣”特征,甚至提炼出更有内涵张力的“兴趣”概念,相关的研究仍寥若晨星。值得提及的是,有学者提出了“能够统摄古典的志向与现代的兴趣”之“志趣”概念,并探讨了它对于大学拔尖人才培养所具有的“动力价值与意义”(17)陆一、史静寰:《志趣:大学拔尖创新人才培养的基础》,《教育研究》2014年第3期。(18)陆一、史静寰:《拔尖创新人才培养中影响学术志趣的教育因素探析——以清华大学生命科学专业本科生为例》,《教育研究》2015年第5期。;也有学者从人类理智好奇、求知意志等“理性驱动力”视角,提出了“求知旨趣”这一更具“知识意蕴”的“兴趣”概念,并探讨了它对于一流大学本科生的学习质量(包括“深度学习”)之影响(19)吕林海、龚放:《求知旨趣:影响一流大学本科生学习经历质量的深层动力——基于中美八所大学SERU(2017—2018)调研数据的分析》,《江苏高教》2019年第9期。。

二、 核心概念诠释与影响机制假说

(一) “学习兴趣”与“求知旨趣”:进阶的两种“兴趣”

2002年,心理学家舒茨和雷恩哈特(Schutz & Lanehart)开创性地指出,“应当关注情感和情绪在教育中的作用和价值”,其中,应该特别关注“兴趣”作为“积极情感”的一个紧密关联成分对于思维所具有的动力意义(20)P.Schutz & S.L.Lanehart,“Introduction:Emotions in education”,Educational Psychologist,Vol.37,No.2,2002,pp.67-68.。因此,虽然“兴趣”通常被认为是一种“动机”特质,但也被很多学者认为是一种“情感”的紧密关联要素,甚可谓一种与“认知理解”相对的“情感动力”(emotional motivation)维度。

作为支撑学习的“情感动力要素”,“兴趣”激活(energizing)、指引(directing)着学习者的特定的课堂活动。学习科学家们普遍地认同,兴趣是支持学生课堂学习活动、促发学习参与的重要因素。学习科学家们经常用“心灵之钩”(hook)的隐喻来表明,当一种活动、情境“引发了”(trigger)学习者的兴趣,意味着这个活动或情境中的某些特征“捕获了”(snare)学习者的心灵,勾连了“主体心灵中的认知深处”(21)M.Ainley,“Students’ interest and engagement in classroom activities”,in S.L.Christenson,A.L.Reschly & C.Wylie (eds.),Handbook of Research on Student Engagement,New York:Springer,2012,pp.283-302.。例如,在有关阅读(reading)的研究中,学者们发现,当一个特定的学习主题是新奇的(novel)、模棱两可的(ambiguous)(22)G.Schraw & S.Lehman,“Situational interest:A review of the literature and directions for future research”,Educational Psychology Review,Vol.13,No.1,2001,pp.23-52.,或者是与生或死等重大主题相关联的时候(23)S.Hidi & K.A.Renninger,“The four-phase model of interest development”,Educational Psychologist,Vol .41,No.2,2006,pp.111-127.,会引发学习者的唤醒、关注和积极的情感,从而形成一种“情感动力”,进而促动(prompt)学习者的学习参与。在物理教育活动中,研究者发现,当学习者感受到了新奇、感受到了探究或挑战的机遇之时,他们就会有一种即时或即刻的愉悦情绪(instant enjoyment),从而形成了“兴趣”,并驱动他们展开学习活动(24)A.Chen & C.D.Ennis,“Goal,interest,and learning in physical education”,The Journal of Educational Research,Vol.97.No.6,2004,pp.329-338.(25)H.Sun,A.Chen,C.D.Ennis,R.Martin & B.Shen,“An examination of the multidimensionality of situational interest in elementary school physical education”, Research Quarterly for Exercise and Sport,Vol.79,No.1,2008,pp.62-70.。在数学课堂中,研究者同样发现了“计算机呈现的数学问题”会“捕获”学习者的兴趣,优化学习者的情绪状态,并“激发”出学习者的“参与能量”(energy of engagement)(26)M.Mitchell,“Situational interest:Its multifaceted structure in the secondary school mathematics classroom”,Journal of Educational Psychology, Vol.85,No.3,1993,pp.424-436.在心理学界,上述由情境所引发的一种积极的情绪驱动力量,通常被称为“情境兴趣”,但它是一种即时的情绪效应,具有瞬时性、情境性、不稳定性。与此相对应,“个体兴趣”(individual interest)是一种发自个体心灵最深处的情绪动力要素,它卷携着个体深层的价值观(value),驱动着学习者的深度参与。“对学习有个体兴趣的学习者会被求知活动长久地吸引并持久地保持动力,他们会追求新鲜的知识”(27)[美]安妮塔·伍尔福克:《教育心理学》,伍新春译,北京:机械工业出版社,2015年,第347-349页。。一个情境也可能会激活或唤醒学习者的积极“个体兴趣”,但此时的“情境唤醒”机制是一种“转换”(switch)机制,即这个情境“切入到”学习者的价值认知深处,将即时的“情感激活”转换为深层的“价值激活”。如果完成了这个转换,瞬时的“情境兴趣”就转变成了一种稳定的“个体兴趣”。

其实,无论是康德所谓的“纯粹兴趣”,或是哈贝马斯所说的“知识旨趣”,更抑或雅思贝尔斯所言的“求知意志”,都表明了“求知旨趣”是一种与大学对于“高深学问”的追求精神不谋而合的独特“兴趣指向”,它是一种稳定、长久而深层的“情绪动力状态”,它具有“纯粹性、挑战性和坚守性”三个关键特征,并对一流大学本科生的学习经历质量有着显著的正向影响(28)吕林海、龚放:《求知旨趣:影响一流大学本科生学习经历质量的深层动力——基于中美八所大学SERU(2017—2018)调研数据的分析》。。由此可见,相对于更具“情境指向”的“学习兴趣”,“求知旨趣”更具有“个体指向”、“高深学问指向”、“深层价值指向”,更贴合一流大学“拔尖学生”群体的理性特质。需要补充说明的是,不少心理学家都赞同,具有深层价值指向(deep orientation of value)的“个体兴趣”其实源发于、生长于初始的“情境兴趣”,这具体体现为“兴趣图式”(interest schema)逐渐向“价值观”深处的成长演进过程,即是指,一种“兴趣图式”带有越来越深刻的“价值观”要素、越来越触及到“知识理性”之深处(29)吕林海、龚放:《求知旨趣:影响一流大学本科生学习经历质量的深层动力——基于中美八所大学SERU(2017—2018)调研数据的分析》。(30)A.Krapp,“Basic needs and the development of interest and intrinsic motivational orientations”,Learning and Instructions,Vol.15,No.5,2005,pp.381-395.。

(二) 以“学习兴趣与求知旨趣”为内核的中介机制

从更深入的角度而言,需要进一步深究的重要问题是:“学习兴趣和求知旨趣”在经典的深度学习的影响机制(即环境感知-深度学习之模型)中究竟起到什么样的作用。基于文献梳理和分析,笔者提出的假设是:“学习兴趣和求知旨趣”构成了一种“情绪动力图式”,且更多地起到了一种“中介效应”。具体而言,拉姆斯登(Paul Ramsden)所构建的“环境感知·深度学习”之经典理论模型强调,当学习者身处一个学习环境中时,客观的环境引发了学习者对于该环境的主观感知(如教师讲课讲得好、课业负担不重、师生积极互动等),这种环境感知进而影响大学生的“深度学习”(31)吕林海:《大学学习研究的方法取向、核心观点与未来趋势》,《教育发展研究》2011年第9期。。尽管比格斯、恩特威斯尔、拉姆斯登等学者通过大量的研究广泛证明了这条影响路径,但该模型仍然没有解决一个重要追问,即:“情绪动力要素”作为影响大学生学习的关键因素,究竟在这条“环境-学习”的影响链中居于何种位置?

笔者发现,越来越多的研究“兴趣”的学者已经开始从“一般动态系统理论”的视角去展开更深入的思考。根据该理论,个体的学习行为可以被视为一个自组织系统,由此,个体的学习模式或内部组织就会从个体的交互经历中生成(32)T.Jorg,B.Davis & G.Nickmans,“Towards a new,complexity science of learning and education”,Educational Research Review, Vol.2,No.2,2007,pp.145-156.。如果继续拓进到对学习行为的动机之分析上,我们可以推知,每一个动机构成都可以看成为一种心理过程的组织,这个心理过程包括感知、思维或行动趋向。一个学习者当前的动机状态是一种独特的组织,这种动机状态是在当前经验与“情境相关的过往经验”的交互中所“生成的”。这种独特的“动态”组织亦被称为“情绪动力图式”。在此基础上,“情绪动力图式”也始终通过个体在环境中的经验摄入和感知变化而不断地更新和改变,学习者也由此基于更新了的“情绪动力图式”来对学习环境做出反应。或者说,“情绪动力图式”指引了(guide)学习者在情境中的学习行为(33)C.E.Izard,“Basic emotions,natural kinds,emotion schemas,and a new paradigm”,Perspectives on Psychological Science,Vol.2,No.3,2007,pp.260-280.。

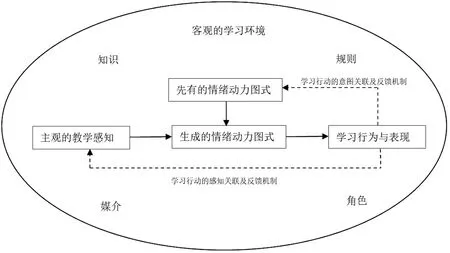

由此可见,对于一个身处“客观的学习环境”中的学习者而言,他浸润在一个由知识、规则、媒介和角色等各种“环境要素”构成的整体情境脉络之中(34)[美]戴维·H·乔纳森:《学习环境的理论基础》,郑太年等译,上海:华东师范大学出版社,2002年,第92-93页。。但作为一个生命主体,他“感受”到了这个环境对他内心的“唤醒”,他形成了一种对“客观环境”的“主观感受”(35)[澳]迈克尔·普罗瑟:《理解教与学:高校教学策略》,潘虹等译,北京:北京大学出版社,2007年,第71页。,这种感受包括“老师究竟讲得如何”“课程的目标是否清晰”“老师是否鼓励我主动学习”等等。这种“主观感受”与自身“先有的情绪动力图式”共同作用,构成了“生成的情绪动力图式”,并在这个“情绪动力图式”的促动之下,去对这个学习环境做出反应,形成“学习行为与表现”(如“深度学习”抑或“浅层学习”)。基于活动学习理论,主体的学习活动既与人的意识系统相联系(由此形成学习行动的感知关联及反馈机制),又与人的意图系统相关联(由此形成学习行动的意图关联及反馈机制)(36)[美]戴维·H·乔纳森:《学习环境的理论基础》,第92-93页。,从而,现有的学习行为与表现又对主体的“主观教学感知”和“先有的情绪动力图式”产生着反向影响,由此形成一个“学习环境”中的学习主体各要素彼此关联的系统生成图景(见图1)。

图1 学习环境中的“情绪动力图式”及其学习中介机制

基于上文的分析和图1的标示,我们自然地会涌现出这样的推理和假设,即,在教学环境感知—深度学习的经典模型中,“主观的教学感知”很有可能是通过“情绪动力图式”这一关键的中介因素,去影响学生的学习行为与表现(特别是“深度学习”表现)。用更贴合本文的理论话语来说,“学习兴趣和求知旨趣”构成了一种“情绪动力图式”,并成为嵌入于经典的“感知—学习”模型中的“中介影响因素”。

三、 研究设计

本文研究指向于如下三个递进问题之解决,即,1)“拔尖学生”在“学习兴趣”与“求知旨趣”上的总体表现究竟如何?特别是四年的变化呈现何种样态?2)“学习兴趣”与“求知旨趣”是如何影响“拔尖生”的深度学习的?特别是,究竟谁的影响更大?3)“学习兴趣”与“求知旨趣”是否及如何中介着“拔尖生”的“教学感知-深度学习”之影响关系?

(一) 研究样本

主要采用了问卷调查法来展开研究,课题组从全国首批入选“拔尖计划”的19所高校中随机抽取了12所作为样本高校,其中,西部高校有5所;隶属C9的高校为7所;7所高校为综合类,3所高校为理工类,1所为师范类,1所为军事类。随后,课题组从每所高校中按照年级、专业、性别等进行了随机抽样,共得到有效样本1610个。按照本课题所关切的5个背景控制变量来进行样本分析,可以得到,男生占比73.2%,女生占比26.8%;大一到大四的学生人数占比分别为23.1%、31%、22.7%和23.2%;来自乡镇、县城、地级及以上城市的学生占比分别为15.5%、24.1%和60.4%;学业“优等”“中等偏上”“中等”“中等偏下”“较差”的学生人数占比分别为24.5%、33.6%、25.1%、12.1%和4.7%;父母期望“非常高”“较高”“一般”“不高”的学生占比分别为16.9%、54.5%、23.9%和4.8%。

(二) 研究工具

笔者试对“教学感知”“情绪动力要素”“深度学习”三大核心变量的测量方式进行简要汇报。

“教学感知”量表是在拉姆斯登(Ramsden)的“课程与教学的体验量表”(即CEQ量表)的基础上加以修订而成,并特别选择了两个关键的环境感知变量加以测量,一是“优质讲授”,二是“互动教学”。“优质讲授”主要通过5个题项来测量,如“老师的讲课能激发我的兴趣”等;“互动教学”主要通过6个题项来测量,如“老师在课堂上经常让学生组成小组进行讨论和学习”等。对这11个题项,学生需要从“不符合”“不太符合”“不确定”“比较符合”“符合”等选项中加以选择。经检验,各题项的因子负荷处于0.65~0.90之间,“优质讲授”因子的信度为0.893,“互动教学”因子的信度为0.821,达到了统计分析的要求。

“深度学习”量表采用的是SERU调查量表中“深度学习”板块,通过“知识的掌握和理解”以及“知识的综合和创新”两个“进阶性维度”来测度(37)吕林海:《“拔尖计划”本科生的深度学习及其影响机制研究——基于全国12所“拔尖计划”高校的问卷调查》,《中国高教研究》2020年第3期。。对于“深度学习”的基础性维度——“知识的掌握和理解”而言,共有3个题项,主要包括“识别知识”“解释知识”和“分析知识”等;对于“深度学习”的进阶性维度——“知识的综合和创新”而言,共有6个题项,主要包括“理性判断”“创造知识”“实证支持”“融入新知”“评价新知”和“自我评估”等。对这9个题项,学生需要从“从不”“很好”“有时”“较多”“频繁”等选项中加以选择。经检验,各个题项的因子负荷处于0.65~0.90之间,“知识的掌握和理解”因子的信度为0.811,“知识的综合和创新”因子的信度为0.852,达到了统计分析的要求。

“情绪动力要素”量表包含“学习兴趣”和“求知旨趣”两个维度。“学习兴趣”包含3个题项,如“我在听课学习的过程中,觉得老师讲课挺有意思的”等;“求知旨趣”包含3个题项,如“我开始体会到求知和发现的快乐,并且觉得这种快乐更深层、更持久”。对这6个题项,学生需要从“不符合”“不太符合”“不确定”“比较符合”“符合”等选项中加以选择。经检验,各个题项的因子负荷处于0.74~0.88之间,“知识的掌握和理解”因子的信度为0.876,“知识的综合和创新”因子的信度为0.8869,达到了统计分析的要求。

四、 研究发现

(一) “学习兴趣”与“求知旨趣”:“拔尖生”的总体表现究竟如何?

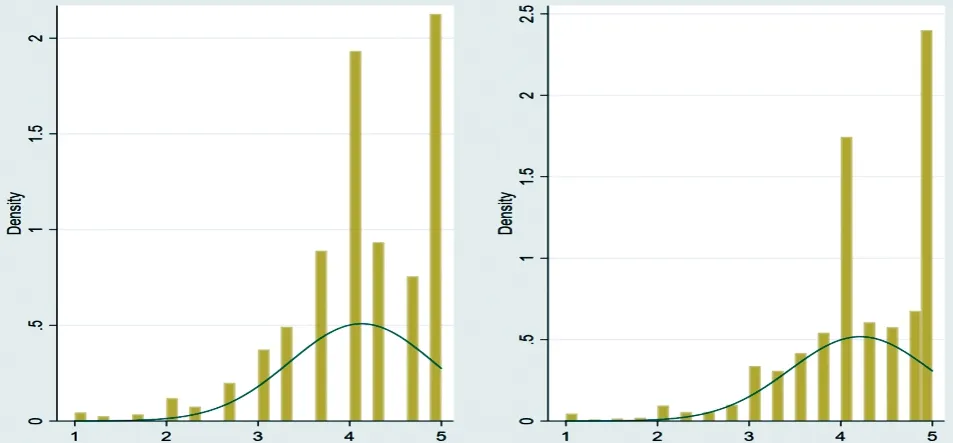

课题组首先对“拔尖学生”在“学习兴趣”与“求知旨趣”上的总体得分分布情况进行了探究。由图2可见,“拔尖学生”在“兴趣”和“旨趣”上的总体分布都呈现明显的负偏态(Skewness兴趣=-1.032,Skewness旨趣=-1.140),这表明“拔尖学生”在这两个指标上都明显地位于高分区。进一步验证表明,“拔尖学生”在“兴趣”和“旨趣”上的均值得分都比较高(Mean兴趣=4.129,Mean旨趣=4.212),中位数得分也比较高(Median兴趣=4.000,Median旨趣=4.250,)。由此可见,中国“拔尖计划”本科生在学习的情绪动力上表现得比较好,具备积极的学习情绪意向。

图2 “拔尖学生”在“兴趣”和“旨趣”上的总体直方分布图

图3 不同年级“拔尖学生”在“兴趣”和“旨趣”上的变化箱图

进一步从年级变化的角度来审视,可由图3发现,无论是“兴趣”(Mean大一=4.278,Mean大二=4.160,Mean大三=4.016,Mean大四=4.015,F(3,1606)=8.534,P<0.001)、还是“旨趣”(Mean大一=4.313,Mean大二=4.279,Mean大三=4.118,Mean大四=4.115,F(3,1606)=7.298,P<0.001)都存在着从大一到大四的“衰落现象”。进一步地,“衰落”的显著性均发生在“大二”或“大三”阶段。这种兴趣的“大二、大三衰落现象”在普通大学生身上也被不少研究加以证实(38)吕素香:《大二低潮现象原因与对策》,《中国高等教育》2015年第10期。。笔者认为,这一现象的根源,在于“大一”的学习适应性没有完全做好。“大一阶段”是大学生从中学阶段向大学阶段的重要适应性转换阶段,它包括学习方式的适应与转换、学习观念的适应与转换等(39)冯廷勇、李红:《当代大学生学习适应的初步研究》,《心理学探新》2002年第22期。,并且,这种适应与转换对于其后续的学业表现和学习状态具有显著的影响。笔者曾经对十名“拔尖计划”本科生进行了访谈,学生们普遍表示,在大一阶段,他们更多的是在上课、修学分,但在重建学习方式、完善学习观念方面,他们并没有得到专门的指导和引导。由此,当学生们带着与高中阶段没有本质差异的学习方式和学习观念进入布鲁贝克所说的“高深知识”(即本专业的精深专业学问)的学习阶段时,高难度、高挑战的学习经历必然带来疑惑、困顿、不适、焦虑,也必然冲淡本该孕育于内心深处的“闲逸的好奇”与“求知的快乐”,“大二和大三的衰落现象”也就自然产生了。

(二) “学习兴趣”与“求知旨趣”:如何影响“拔尖生”的深度学习?

为了解答“两种兴趣究竟如何影响‘拔尖生’的深度学习”这个问题,笔者构建了两个模型来试图获得更加精确的结论。在第一个模型中,笔者以“学习兴趣”与“求知旨趣”分别作为自变量,把“深度学习”的两个进阶要素——“知识的掌握和理解”与“知识的综合与创新”分别作为因变量,在纳入了其他的控制变量之后,建构了一个基准的OLS回归模型,得到了如表1所示的研究结论。由表1可见,无论是对于模型1(以“知识的掌握与理解”为因变量)还是对于模型2(以“知识的综合与创新”为因变量),“学习兴趣”与“求知旨趣”都显著地正向影响着“深度学习”的两个维度。并且,带有更强“价值指向”的“求知旨趣”要比带有更强“情境指向”的“学习兴趣”,对于“深度学习”的两个维度有着更强的影响。

由于本研究的抽样方法是对12所样本高校进行的分层随机抽样,因此,所得到的样本就明显表现出“个体”和“学校”两个层次效应。基于此,在OLS模型的基础上,为了让研究的结论更加精确、更加稳定,笔者构建了包含“学校层面”和“学生层面”两个层次的混合效应模型(mixed-effect model),以此来更好地解决“取样嵌套结构”所可能产生的“生态谬误问题”(ecological fallacy)(40)张雷、雷雳、郭伯良:《多层线性模型应用》,北京:教育科学出版社,2003年,第11-15页。。笔者所构建的两层次模型(two level model)的具体函数如下所示:

第一层(学生层面):Yij=β0j+β1jE1ij+β2jE2ij+∑βE+γij(其中,i代表的是第i个学生,j代表的是第j所学校,Yij代表的是第j所学校第i个学生的‘深度学习’的得分,β0j代表的是第j所大学的‘深度学习’平均得分值,β1j和β2j代表的是回归系数,E1ij代表的是‘学习兴趣’,E2ij代表的是‘求知旨趣’,∑βE代表的是各种学生层次的各个背景变量及其回归系数,γij代表的是第j所学校第i个学生的‘深度学习’得分的随机扰动项);

第二层(学校层面):β0j=γ00+γ10C1j+γ20C2j+μ0j(其中,γ00代表的是各个学校的‘深度学习’的平均得分值,γ10和γ20代表的是回归系数,C1j代表的是东部高校,C2j代表的是C9高校,μ0j代表是学校层面的随机扰动项)。

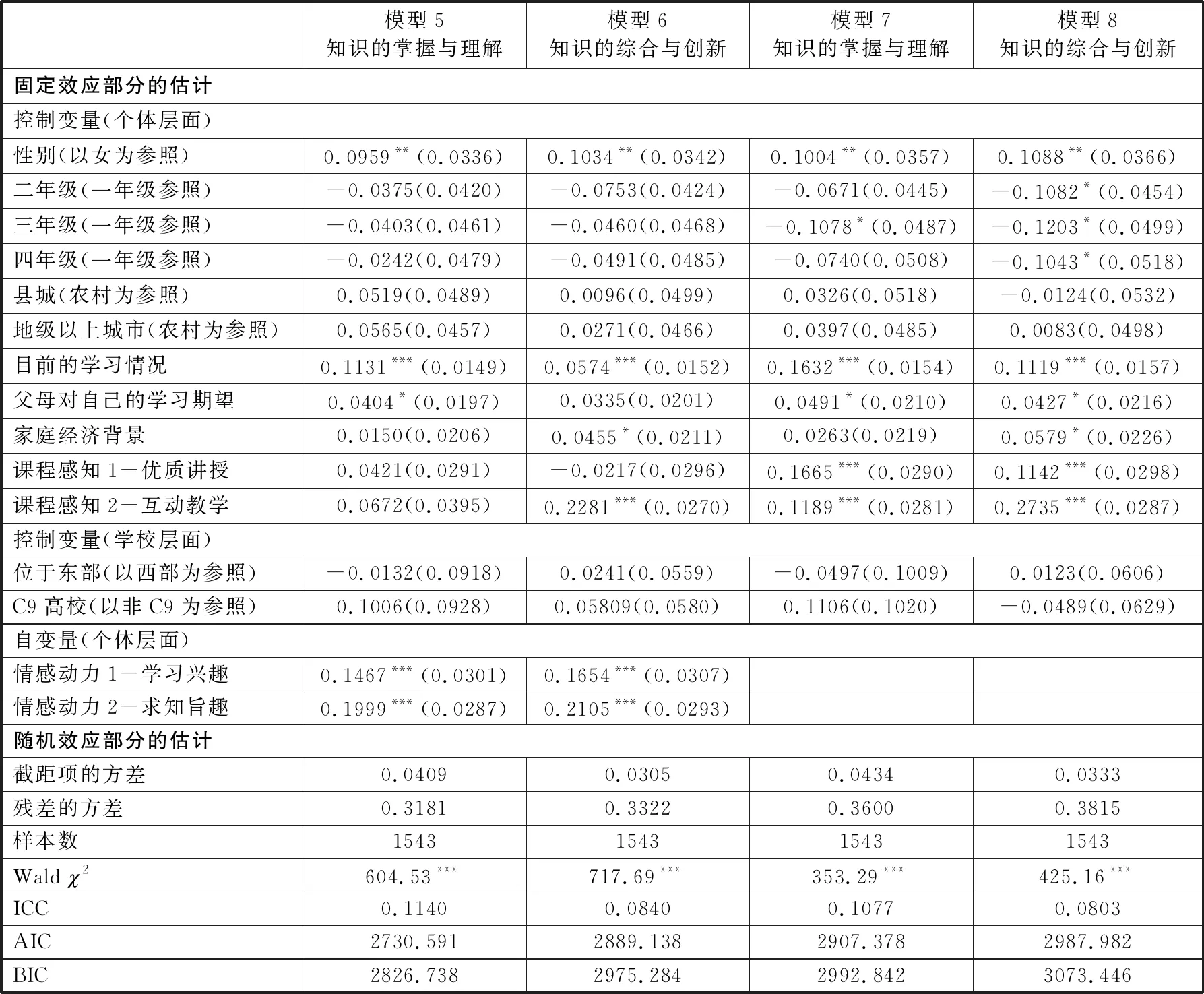

表2的结论进一步证明了OLS回归模型的结论稳定性。即,由模型5和模型6可见,“兴趣”和“旨趣”均对“深度学习”的两个维度具有显著的正向影响效应,并且,“旨趣”所产生的影响效应要更大。

表1 基于“感知与情感”的“拔尖生”深度学习的影响机制OLS模型

表2 基于“感知与情感”的“拔尖生”深度学习的影响机制之混合效应模型

更进一步地,表1和表2还展示了一种“兴趣”和“旨趣”所具备的“可能中介性”。具体地,以表1为例,在模型1和模型2中,“优质讲授”和“互动教学”对于两个深度学习的进阶要素的影响力基本上都是不显著的(除了“互动教学”对于“知识的综合和创新”存在显著的影响),但在模型3和模型4中,当“兴趣”和“旨趣”不纳入到回归分析中时,“优质讲授”和“互动教学”则全部都呈现出“显著的正向影响”。这一“兴趣”与“旨趣”纳入前后的显著性差异之结果,强烈地预示着一种统计学意义上的“可能的中介效应”,即,主效应的显著性效应随着“中介因素”的纳入而被削减甚至取消(41)温忠麟、刘红云、候杰泰:《调节效应和中介效应分析》,北京:教育科学出版社,2012年,第70-71页。。但是,中介效应是否确定存在?如果存在,究竟存在着什么样的中介效应?是部分中介还是完全中介?哪个中介变量具有更大的中介效应?这些问题自然地引发了本文后续的探究。

(三) “学习兴趣”与“求知旨趣”:如何中介着“拔尖生”的“教学感知-深度学习”之影响关系?

基于图1的观念模型,笔者试构建如图4的理论实证模型。在该模型中,“学习兴趣”和“求知旨趣”作为中介变量,构成了学习者在“主观的环境感知”(如对优质讲授的感知、对互动教学的感知)中所“生成”的“情绪动力图式”,进而对学习者的“深度学习”产生影响。表3展示了基于stata的“多重间接效应”检验结果。在stata中,通常有两种方法进行“多重间接效应”检验,一种为“多元delta方法”,另一种为“自举法”(bootstrapping)。但是,“多元delta方法”有着比较强烈的样本分布要求,即,基于估计值θ所围绕的渐进方差和协方差矩阵,构建出的间接效应的样本分布是正态且一致的分布,也就是说“要求获得一个多重正态随机列的可微方差的渐进分布”(42)[美]帕梅拉·帕克斯顿:《非递归模型:内生性、互反关系与反馈回路》,范新光译,上海:格致出版社,2016年,第146页。。这在绝大多数的抽样方法下,是比较难以达到的“苛刻”条件。基于此,本研究中采用的方法是“对分布假设没有要求”的“自举法”,并详细给出间接效应、标准误以及基于偏误校正的置信区间。

图4 教学感知-情绪动力-深度学习的中介机制模型

为了减小模型的复杂性以及增强模型的可解释性,笔者把两个进阶的“深度学习”要素进行了合并,并得到了表3的统计结果。从“直接效应”部分可以看到,“求知旨趣”对于“深度学习”的影响(β21=0.2268)明显大于“学习兴趣”的影响(β11=0.1812),这与前文获得的结论是一致的。对于“中介效应”的分析,我们可以从“兴趣变量”(中介变量)和“环境变量”(起始变量)两个角度来加以阐释。

表3 教学感知-情绪动力-深度学习的中介模型之直接效应和间接效应

首先,从中介变量——“兴趣变量”的角度来看,以“学习兴趣”为中介的总间接效应为β=0.1036(p<0.001),以“求知旨趣”为中介的总间接效应为β=0.1065(p<0.001)。这说明,“兴趣变量”具有显著的中介效应,这对传统的“深度学习的影响机制模型”——即“环境感知—深度学习”模型,是一个实证意义上的突破和验证。

第二,从起始变量——“环境感知”的角度来看,“优质讲授”对于“深度学习”的影响是“完全中介影响”,即,“优质讲授”并不直接影响“深度学习”(γ13=0.0247,p>0.05),而通过“学习兴趣”所产生的间接影响(indirecteffect=0.0933,p<0.001)和通过“求知旨趣”所产生的间接影响(indirecteffect=0.0811,p<0.001),形成了“优质讲授”的“中介性影响机制”;“互动教学”对于“深度学习”的影响是“弱部分中介影响”,即,“互动教学”的影响主要是一种显著的直接影响(γ23=0.1194,p<0.001),但在“求知旨趣”这个中介因素上,存在比较微弱的中介影响效应(indirecteffect=0.0255,p<0.01)。

综合可见,传统的“环境感知——深度学习”的理论模型可以拓展为“环境感知——情绪动力——深度学习”的新理论模型。但是,对于上述的新模型,更精细的结论是,“环境感知”中的“优质讲授”所存在的是一种“完全的情绪动力中介的影响机制”,“环境感知”中的“互动教学”所存在的是一种“部分的情绪动力中介的影响机制”(特别是具有弱的“求知旨趣”中介的效应)。

五、 结论与建议

基于上述的结论,可以从兴趣所内蕴的深层学习质量观、求知旨趣所具有的重要学习意义、“优质讲授”和“互动教学”所具有的异质性激趣效应等三个方面作进一步的辨析与阐发。

首先,要深思“兴趣所内蕴的深层学习质量观”。今天的一流本科教育质量观,已经越来越多地超越了“资源观”、“声望观”,走向了学生的“学习深处”,即强调学生学习的深度化才是真正的质量标尺。美国学者约翰·杜威深刻地指出:“‘兴趣’表现为主体对客体的一种积极的应对……‘兴趣’的本质意义是:由于主体认可了某种活动的价值而参与、专注或者完全从事该活动”(43)[美]约翰·杜威:《我的教育信条》,罗德虹、杨小微编译,上海:华东师范大学出版社,2015年,第14页。。马克斯·范梅南也强调:“兴趣决定了我们与所生活的这个世界的关系,对什么感兴趣就是进入到世界的那个方面之中”(44)[加]马克斯·范梅南:《教学机智——教育智慧的意蕴》,李树英译,北京:教育科学出版社,2002年,第259页。。由此,兴趣就是学生的一种本真的学习存在方式,是学生的“置身于”(inter-esse)的态度和方式,“感兴趣”就是一种“热烈的学习参与”,也恰如怀特海认为的,“兴趣”是深深印嵌在学习中的必要成分与“关键节奏”(45)怀特海,2012:《教育的目的》,庄莲平等译,上海:文汇出版社,第25页。。综上可见,今天的中国高等教育应从“生命的维度”来审视学习、认识质量,要看到“学习”并不仅仅是一种行为的投入或认知的参与,学生的“情感、认知、身体共同卷入其中”,“学习是一个‘完整的生命系统’全息涌入的本真存在样态”(46)雷纳特·N·凯恩:《创设联结:教学与人脑》,吕林海译,上海:华东师范大学出版社,2004年,第1页。。

第二,要审思“求知旨趣所具有的重要学习意义”。本研究表明,在“两种兴趣”中,有更深价值意蕴之“求知旨趣”要比基础性的“学习兴趣”具有更大的深层学习之影响效应。笔者认为,“求知旨趣”所具有的“学习力量”深深地扎根于人的“求知天性”中。雅思贝尔斯深刻地指出:“人类原初的知识渴求并不是一种可有可无的兴趣。它是一种强加给我们的迫切需要,好像知识掌握着人类自我认识的惟一要诀”(47)[德]卡尔·雅思贝尔斯:《大学之理念》,邱立波译,上海:上海世纪出版社,2007年,第45页。。在雅氏看来,这种“需求”是一种“人性的指引”,一种来自于“求知的绝对意志的指引”,目的在于“超越零碎的知识”,以达到对“真理同一性的洞见”,并由此实现“在世人生的点亮”(48)[德]卡尔·雅思贝尔斯:《大学之理念》,第47页。。值得注意的是,雅思贝尔斯还提到,“求知旨趣”的张扬之过程,也附着一种“求知的激情”,即,“被某种日渐热切的情绪所牵引——它是一种通过对知识的渴求所唤起的理性激情”。由此可见,这种基于求知天性、但却在求知中被激发出来的情绪要素是推动学习走向深度的重要催化力量。这正如迈克尔·波兰尼所言,“求知(科学)活动的本质是一种人类存在所独有的智力激情”,这种“智力激情”就是“一种启发性激情,它是求知和创新的主要动力,它是一种逼迫人们放弃公认框架的深层力量”(49)张一兵:《激情式沉思:内居式的科学认识论——波兰尼〈个人知识〉解读》,《学术研究》2020年第3期。。著名科学家开普勒在发现他的第三定律时,曾发出极具爆发力的宣称:“没有任何东西能阻止我,我将吐尽神圣的怒火(scared fury)”。这里的“神圣的怒火”,就是“深层的智力激情”的一种诗性隐喻。杜威也深刻地指出:“兴趣的动力和推动力,使我们重新去思考冲动和活动的自发渴望和倾向”(50)约翰·杜威:《我的教育信条》,第14页。。在杜威看来,没有这样一种“内居式的动力或激情”,学生就会成为学习过程中的一头漫步目的、无从抉择的“布里丹驴”。美国耶鲁大学教授德雷克维奇在《优秀的绵羊》中一语中地的指出:“(对大学生而言)要让激情找到你”(51)[美]威廉·德雷克维奇:《优秀的绵羊》,林杰译,北京:九州出版社,2016年,第117页。。我认为,德氏所谓的“激情”就是一种“求知激情”,它是学生学习的真正驱动力和引领者。

第三,要省思“讲授”与“互动”所有的异质性的“兴趣附着效应”和“深度学习的促发效应”。本研究表明,“优质讲授”是完全通过“两种兴趣的激活”而影响“深度学习”的,“互动教学”则是部分地通过“求知旨趣的激活”而影响“深度学习”。这个结论在今天的“课改背景”下尤显其重要意义。一方面,“讲授”并不是一直被认为的“有待批驳的标靶”,不是一种具有“凯洛夫式标签”的落后教学方式,“讲授”的“优质性”体现为一种对于学习的深度促发效应,而这又深深地源于一种“优质讲授的兴趣附着效应”。兴趣是一种深度的情绪动力,它要生发于学习者,就需首先显露于讲授者。波兰尼深刻地指出,“这种充满着‘热爱’的激情式讲课会让学生从心灵中聆听,……但受到聆听是因为它(老师的讲授)是一个使人不得不肃然起敬(commands respects)的声音”(52)[英]波兰尼:《个人知识——迈向后批判哲学》,许泽民译,贵阳:贵州人民出版社,2000年,第267页。。“听课的敬意”来自于一种真正的能够打动学生、激发学生深度学习的讲授,这样的讲授也必然是一个倾注心血、充满热爱的讲授,它激活了想象、导引出质询,并带给学生一种知识的“圣性快乐”(波兰尼语)。另一方面,“互动”不仅在直接促发着“深度学习”,而且也在包裹着“求知旨趣”的生成,由此可见,真正的高质量的互动其实是一种“深度的对话方式”,它直触“知识意义”、直指“真理意蕴”、直涉“生命价值”。综上可见,“讲授”抑或“互动”,都是有价值的教学方式,其价值并非存在于干瘪地书面谈论中(即理论上的无谓的争辩),而在于一个真正的教师在真实教学活动对这两种方式的创造性使用、艺术性把握以及自然性流露,由此,深潜于课堂之中的知识兴趣、求知热情将被激活、被唤醒,一种源于主体生命深处的“深度学习”才能最终被真正地引发出来。