无线移动通信发展与创新研究

2021-02-25蒋贤

蒋 贤

(广东省韶关市无线电监测站,广东 韶关 512000)

1 全球信息化革命与无线移动通信新浪潮

1.1 历史传奇人物

1.1.1 古列尔莫·马可尼

无线电的发明者,在奥斯特发现电流磁效应、法拉第提出电磁感应定律、麦克斯韦数学推算电磁波存在以及赫兹实验证实电磁波存在的基础上,发明了无线电并成功申请专利。

1.1.2 克劳德·香农

信息论及数字通信时代的奠基人,创造性地用信息熵概念来描述信源的不确定度,其总结的著名数据传输速率极限值公式为C=Blog2(1+S/N)(图1虚线所示)。其中:C为信道容量,单位为bit/s;B为信道带宽,单位为Hz;N为信道高斯噪声功率,单位为W;S为信号平均功率,单位为W。

图1 通信中信号传输质量示意图

1.1.3 马丁·库珀

世界上第一部手机在位于纽约曼哈顿的摩托罗拉(MOTOROLA)实验室由库珀带领研究团队发明诞生,有线固定电话自此逐步被移动电话取代。

1.1.4 安德鲁·维特比

安德鲁·维特比提出了维特比算法,该算法可在数字通信链路中解卷积以消除噪音。在GSM和CDMA数字蜂窝网络、拨号调制解调器、深空通信、卫星和无线网络中解卷积码中得到广泛应用。后来移动通信研究人员又相继提出了TurboCode、MIMO、STPC、LDPC、PolarCode,其初衷都是不断努力追求香农定理极限传输状态。

1.1.5 比尔·盖茨和史蒂夫·乔布斯

前一位创建微软,后一位创建苹果,但事实上他们存在着竞争。苹果在乔布斯的带领下开创了一个时代,通过移动通信终端给客户创造了非同凡响的新奇事物和前所未有的体验。

1.1.6 拉里·佩奇和谢尔盖·布林

两人联合创建了谷歌Google,缔造了Google搜索引擎算法。首创认知通信,让人们在信息海洋里查找关心的价值信息。

1.2 移动通信终端操作系统

移动通信终端操作系统从最初的Symbian、Blackberry、IOS发 展 到 IOS、Android、HarmonyOS,其演变的实质就是生态系统竞争的结果。

乔布斯曾说过领袖和跟风者的区别在于创新,热爱自己的事业是成就一番伟业的唯一途径。苹果的成功很大程度上是乔布斯科技与人文完美结合理念的胜出,他创造了特有操作系统IOS及其衍生生态平台,重新定义用户产品。虽然乔布斯的去世对苹果的技术创新影响巨大,但凭借着成熟的移动互联网生态圈,苹果在市场上仍有一定优势。相较而言,谷歌的开源系统Android也展现了强大的生命力。

华为早在2012年就开始规划自有操作系统,HarmonyOS自诞生之日起就注定不会搞封闭式,全场景分布式的开源操作系统为生态链的共享共建提供强大支撑,多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享,也将更加开放、包容和创新,作为我国自主的操作系统更是任重道远。

1.3 移动通信天线发展趋势

天线是任何无线电系统必不可少的组件,它的功能是辐射或者接收无线电波,在发射系统中把被导电磁波转变为自由空间的无线电波,或者在接收系统中做相反的变换,从而实现在任意两点之间传递无线电信号。超宽带天线是在常规窄带天线基础上发展起来的,主要研究探索频带宽度极大地扩展后给天线带来的新理论、新技术以及新方法[1]。为了极大提高信道容量,超宽带结合天线分集复用技术系统,发送端和接收端都使用多根天线,在收发之间构成多个信道,进而发展出宽带化、微型化、集成化的大规模MIMO和超大规模天线集群。

2 无线移动通信的发展起因及现有格局

与其他现代技术一样,无线移动通信技术的发展也呈现加速趋势,关于未来移动通信的讨论从未停止过,其中最热门仍是个人移动通信网。虽然各家对于这种系统概念和结构的解释不一,但有一点可以肯定的是,未来移动通信系统将提供全球性优质服务,真正实现在任何时间和任何地点向任何人提供通信服务这一移动通信的最高目标[2]。

2.1 移动通信发展起因

频谱资源是宝贵的不可再生资源,稀缺性是通信领域本质无法克服的矛盾或瓶颈,某个通信使用了一个频率,另一个通信就不能使用了。如果用同样的频率,要么相互干扰,要么需找到解决干扰的办法,这是通信领域永恒的主题和挑战。

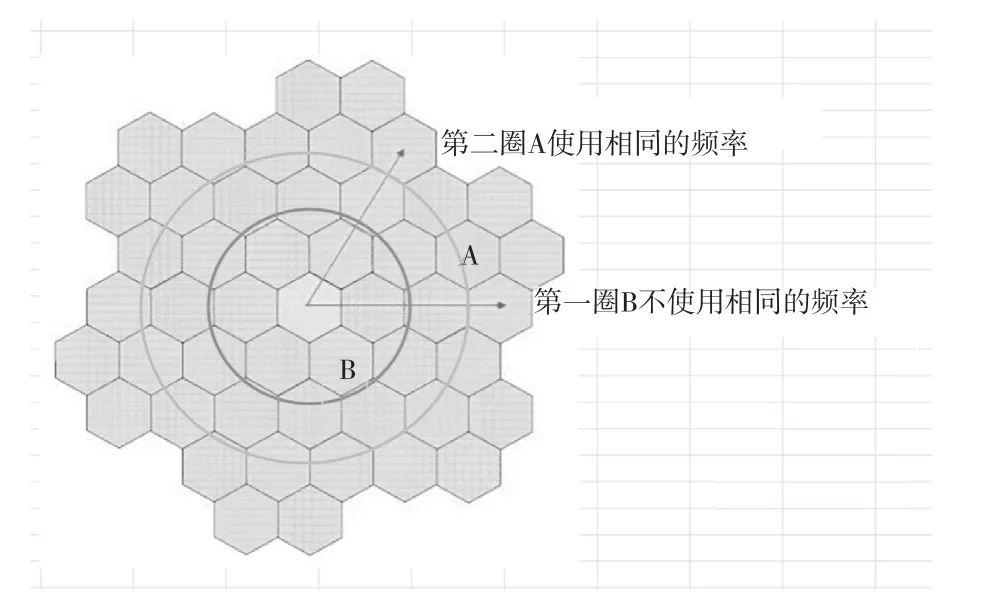

频谱规划好后,不同(或相同)的频段对应不同的服务,同样的移动通信在有限的频段里也无法再为服务对象进行频谱带宽细分。对此,美国贝尔实验室创造性地提出六边形空间划分信号覆盖概念,使各基站构成覆盖的网络像一个蜂窝,蜂窝相互之间当且仅当不存在干扰,只要基站发射功率控制足够小即可。不过蜂窝网(小区制)也不可能完全防止信号外溢产生干扰,假设在某个蜂窝使用一组频率,其外第一层不能使用相同频率,第二层或若干层则重复使用相同频率能很好地解决这个问题,称为频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM)。移动通信蜂窝网络及频分复用示意如图2所示。

图2 移动通信蜂窝网络及频分复用示意

2.2 移动通信现有格局

频分复用之后又出现时分复用(Time Division Multiplexing,TDM)、 码 分 复 用(Code Division Multiplexing,CDM),都是极力地为了增大有效等价带宽。直至iPhone的横空出世给移动通信终端带来了一场深刻变革,手机变成一台装载着应用App,处理文档、图片以及视频等巨大数据量的个人移动计算机,移动通信业界发现原来的通信网已不能适应新形势。随着信息大爆炸,大数据、云平台等概念的提出,意味着移动通信网设计者和运营商必须直面增强移动宽带和提升传输速率的更大挑战。

历经1G、2G、3G、4G的发展,移动通信延续着每十年一代技术的发展规律,每一次代际跃迁,每一次技术进步,都极大地促进了产业升级和经济社会发展。1G、2G实现了模拟通信到数字通信的过渡,移动通信走进了千家万户;3G、4G实现了语音业务到数据业务的转变,传输速率成百倍提升,促进了移动互联网应用的普及和繁荣。可以说现代生活已离不开移动通信,它深刻改变了人们的沟通、交流乃至社会生活方式,但随着移动互联网快速发展,不断涌现新服务、新业务,4G移动通信系统也难以满足未来移动数据流量爆炸式增长的需求。5G作为当前最新型移动通信网络,不仅要解决人与人通信,为用户提供虚拟现实、增强现实、超高清(3D)视频等更加身临其境的极致业务体验,更要解决人与物以及物与物的通信问题,满足工业控制、环境监测、智慧医疗、智能政务、车联网等万物互联应用需求。可以预见,5G将渗透到社会经济的各个层面,成为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施。

3 无线移动通信的基本技术特点和分类

3.1 移动信道中无线电波传输特性

移动性是移动通信最明显的特征,它具有频谱受限、无线链路波动、用户接入点不确定和可变等特点,在噪声环境和干扰环境中又会受到折射现象、反射现象、多普勒效应的复杂影响,产生多径干扰问题。因此研究移动信道电波传输特性显得十分重要,其目的是弄清移动信道的传播规律和各种物理现象的机理以及这些现象对信号传输所产生的不良影响,进而研究消除各种不良影响的对策[3]。通常移动信道中电波传输与无线电波传输特性、基本天线单元、无线传播环境等因素密切相关。

3.2 调制技术

调制技术是一种将信源信号转换成适宜无线传输的过程,主要作用是提高系统的频带利用率,增强抗噪声和抗干扰的能力,使信号适宜在衰落信道中传输。无线电通信常采用双重调制,首先用数字信号或模拟信号去调制第一个载波(称为副载波),或用调制技术实现频分和时分多路复用,然后将已调副载波或多路复用信号再调制成一个公共载波,以便进行无线电传输。

调制方式可按照调制信号性质和载波形式划分为模拟调制、数字调制、连续波调制以及脉冲调制。模拟调制一般指调制信号和载波都是连续波的调制方式,包括调频FM、调幅AM和调相PM。数字调制一般指调制信号是离散的,而载波是连续波的调制方式,包括频移键控FSK、幅移键控ASK、相移键控PSK、最小频移键控MSK、相对相移键控DPSK和正交幅度调制QAM等。一般而言,PSK相移键控具有较好的频带利用率和抗噪声能力。

3.3 多址方式

在无线通信中,许多用户同时通话时以不同的无线信道分隔,防止相互干扰的技术方式称为多址方式,主要作用是提高移动通信系统的容量。简单来说,多址接入技术通常分为两大类,即正交多址接入(Orthogonal Multiple Access,OMA)和非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA),而公共陆地移动网(Public Land Mobile Network,PLMN)主要使用正交多址接入。

频 分 多 址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)将总带宽分隔成多个正交的信道,每个用户占用一个信道。比如,把分配给无线蜂窝通信的载波带宽划分为多种不同频带的子信道,每一个子信道实现传输语音和数据。时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)是为了实现共享无线电或者网络之类的传输介质,允许多个用户在不同的时隙使用相同的频率,用户一个接一个迅速传输,每个用户使用自己的时隙。码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)是利用码序列相关性实现多址通信,以不同的地址码来区分地址。每个配有不同的地址码,用户发射的载波既受基带数字信号调制又受地址码调制,接收时只有确知其配给地址码的接收机才能解调出相应的基带信号,其他接收机因地址码不同而无法解调出信号。3种多址方式的三维示意如图3所示。

图3 FDMA、TDMA、CDMA多址方式的三维示意

空分多址(Spatial Division Multiple Access,SDMA)实现的基础是天线技术,理想状态下天线给每个用户分配一个点波束,根据空间角度区分每个用户的无线信号,进而分隔信道实现频率的复用,是智能天线技术的体现。MIMO系统中的每个用户被分配不同的空间信息(Signature)获取分集和复用增益,虽然实际上SDMA难以达到严格正交,但是结合MIMO技术可以提高系统性能。SNR理想情况下,自由度对提高频谱效率很重要,采用合适的预编码设计,SDMA可以创建多个正交(或接近正交)的空间子信道以增加自由度,每个空间子信道可以工作在较低SNR条件下,从而显著提高系统容量。SNR较低时,采用合理的波束赋形,SDMA可以提高接收SNR(阵列增益)并降低其方差(分集增益),从而提高小区边缘的覆盖。MIMO信道的自由度受基站和终端侧最小天线数的限制,而对多个用户进行配对和仔细设计空间信息后,系统性能将只受基站侧最大天线数的限制,从而得到大幅提高。

正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)是OFDM和FDMA技术的结合演进,即把传输带宽划分成正交且互不重叠的一系列子载波集,不同的子载波集再分配给不同的用户实现多址[4]。子载波可通过IFFT和FFT方法来实现正交调制解调,基带信号中添加循环前缀并应用IFFT,目的是将频率选择性信道转换为多径正交平坦衰落信道,从而更适应与SCMA(MIMO)相结合,同时还能够完全利用频率分集,降低子载波间的保护带,获得更大的系统性能增益。OFDMA又可分为子信道OFDMA和跳频OFDMA,支持应用于LTE和WiMax。

第五代移动通信多址方式。5G多址接入技术并不是独立的、全新的无线接入技术,而是对现有无线接入技术(包括2G、3G、4G和WiFi)的技术演进以及一些新增的补充性无线接入技术集成后解决方案的总称。目前的多址接入技术在RAN1#84b会议中归纳得出,大致包含(但不限于)稀疏编码多址接入(Sparse Code Multiple Access,SCMA)、图样分割多址接入(Pattern Defined Multiple Access,PDMA)、非正交码分多址接入(Non-Orthogonal Coded Multiple Access,NCMA)、 低 码 率 扩 展(Low Code Rate Spreading,LCRS)、 频 域 扩 展(Frequency Domain Spreading,FDS)以及非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)。

3.4 抗干扰措施

抗干扰措施的作用是提高通信系统的抗干扰能力,大致可分为扩展频谱抗干扰技术和非扩频类的通信抗干扰技术两类。其中扩展频谱抗干扰技术可提高通信系统的综合抗干扰能力,包括跳频技术(Frequency-Hopping Spread Spectrum,FHSS)、 直接序列扩频技术(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)、跳时(Time Hopping,TH)以及混合扩频技术。非扩频类的通信抗干扰技术又包括以下几个部分。一是自适应天线技术。采用扇区天线、多波束天线和自适应天线阵列以减小蜂窝网络的共道干扰。二是猝发通信技术。亦称“瞬间通信”,在极短时间内快速发送信息,信号不易被截获和干扰。三是纠错编码和交织编码。包括前向纠错(Forward Error Correction,FEC)和自动请求重传(Automatic Repeat reQuest,ARQ),利用信道编码进行检错和纠错降低通信传输误差,保证通信可靠和质量。四是分集技术。用于克服由多径传播所引起的多径衰落,包括频率分集、时间分集、空间分集及RAKE接收技术等。五是新的调制技术。如多进制调制、多载波调制等,均为结合自适应均衡、抗码间干扰和扩展时延能力的调制技术。

3.5 组网技术

组网技术就是网络组建技术,作用是解决移动通信组网中的问题。第一到第四代移动通信组网除了多址技术,大致上还涉及区域覆盖和信道配置、网络结构、信令、越区切换和位置管理这几个方面。

移动通信频谱资源十分紧张,每个基站只能配置好一组信道,供给基站所覆盖区域内所有移动台的使用,这是多信道共用问题。要想科学合理的配置信道,需要关注电信业务流量和服务等级,研究话务量和呼损率。

区域覆盖分为大区制(小容量)和小区制(大容量),按服务区可划分为带状网和面状网。带状网用于覆盖公路、铁路、海岸线等,采用定向天线使每个小区信号覆盖呈扁圆形进而频分复用;面状网即蜂窝网,用正六边形组网方式来覆盖面状服务区,并进一步形成区群。信道配置包括分区分组配置法、等频距配置法以避免同频及互调干扰。

网络结构包括基本网、蜂窝移动电话网和数字移动蜂窝网。信令是与通信有关的一系列控制信号,在网络每一个节点分别处理并导致一系列控制操作,是用户和通信网中各个节点相互交换信息的公共语言,也是整个通信网的神经系统。信令又分为接入信令(MS至BS之间)和网络信令,接入信令包括模拟信令和数字信令,网络信令主要应用于交换机之间和交换机与数据库之间,信令的工作受传输协议约束。

越区切换(Handover或Handoff)时,为保持通信的连续性,将移动台与原基站之间的链路转移到移动台与新基站之间链路,又被称为自动链路转移(Automatic Link Transfer,ALT)。越区切换分为硬切换(中断)和软切换(不中断并改善)。

一个高效的位置管理系统可以跟踪用户位置变化,把一个呼叫传送到在移动通信系统覆盖范围内随机移动的用户。位置管理系统包括两个主要任务,一是位置登记(即时位置更新)发现移动台位置变化及何时报告当前位置,二是呼叫传递(寻呼)有效确定移动台所处的基站区。

5G移动通信分为SA/NSA组网,SA独立组网是以5G网络为核心网重新构建新型的移动通信网络,全部基站和基础设施都是重新部署和建设的;NSA非独立组网以4G网络为核心,融合现有4G网络进而部署5G网络,不仅减少建设时间、节约建设成本,而且实现5G覆盖。5G移动通信承载巨量的软硬件资源,为保证网络正常运行,组建时需采用多连接技术和无线回传技术。随着5G组网的实践,在网络建设过程中不断开发出更新的技术,如层次化网络。分层化组网包括逻辑功能和建设方式两个方面,分层化5G网络建设更适合应用在NSA非独立组网模式中[5]。

4 无线移动通信的技术标准

4.1 第一代移动通信

采用模拟制式、语音信号的蜂窝电话标准,采用模拟技术和频分多址技术,一个模拟信道间隔30 kHz/25 kHz,代表性系统是美国AMPS和英国TACS。

4.2 第二代移动通信

又称为窄带数字通信系统。2G技术标准分为两种,一种是基于TDMA技术发展出来的GSM,另一种则以CDMA规格为标准。代表是欧洲GSM系统,美国DAMPS和IS-95系统。在此主要介绍GSM,这是一种开放性的数字移动通信标准,采用频分双工(Frequency Division Duplexing,FDD)和时分多址技术(Time Division Multiple Access,TDMA),信令和语音信道都是数字式。1996年欧洲电信标准协会开发出GSM Phase2+,采用密集的频率复用、多路复用和多重复用结构,扩展改进了GSM Phase 1及Phase 2的性能,同时引入GPRs/EDGE、自适应多速率编解码(Adaptive Multi-Rate Codec,AMR)以及智能天线等技术,GPRs/EDGE使GSM与Internet融合成为了现实。

4.3 第三代移动通信

1985年,国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)提出未来公众陆地移动通信系统(Future Public Land Mobile Telecommunication System,FPLMTS),1996年更名为IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000),1999年 国 际 电 联 ITU-R通 过《IMT-2000无线接口技术规范》。主要技术标准体制是CDMA2000、WCDMA和 TD-SCDMA。CDMA2000即IMT-2000 CDMA-MC(IMT-2000多 载 波 CDMA),由多个1.25 MHz的窄带直接扩频系统组成一个宽带系 统;WCDMA即 IMT-2000 CDMA-DS(IMT-2000直接扩频CDMA),即在5 MHz频带内直接对信号进行扩频的系统;IMT-2000 CDMA TDD(IMT-2000时分双工CDMA)包括TD-SCDMA和UTRA TDD,其中TD-SCDMA是我国自主研发提出的技术标准,结合了TDD与FDMA/TDMA/CDMA多址方式。

4.4 第四代移动通信

国际电信联盟在2012年无线电通信全会全体会议上正式审议通过将LTE-Advanced和WirelessMANAdvanced(802.16m)技术规范确立为IMT-Advanced(“4G”)国际标准,中国主导制定的TD-LTEAdvanced和FDD-LTE-Advance同时并列成为4G国际标准。长期演进(Long Term Evolution,LTE)项目可视为3G空中接入技术的改进增强型,采用OFDM和MIMO作为无线网络演进的唯一标准。由于WCDMA网络的升级版HSPA和HSPA+均能够演化到FDD-LTE状态,因此这个标准获得了最大的支持,也是4G标准的主流。LTE-Advanced的正式名称为Further Advancements for E-UTRA,它满足ITU-R的IMT-Advanced技术征集的需求,是3GPP形成欧洲IMT-Advanced技术提案的一个重要来源。但LTEAdvanced不具革命性,只是一个后向兼容的技术演进,实现完全兼容LTE,相当于HSPA和WCDMA的关系。全球微波互联接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMax)的另一个名字是IEEE 802.16,其技术起点较高,所能提供的最高接入速度是70 Mb/s,是3G宽带速度的30倍。

4.5 第五代移动通信

2015年,国际电信联盟无线部将5G正式命名为 IMT-2020(International Mobile Telecommunication-2020),并发布了5G愿景白皮书ITU-R M.2083。国际电信联盟无线部第5D工作组在2017年12月发布了《IMT-2020空口技术评估指南》。在此归纳出ITU定义了8大关键技术指标。即4个传统关键指标,峰值速率、移动性、时延、频谱效率;4个新定义关键指标,用户体验速率、连接数密度、流量密度和能效。5G将满足20 Gb/s的光纤般接入速率、毫秒级时延的业务体验、千亿设备的连接能力、超高流量密度和连接数密度及百倍网络能效提升等极致指标[6-8]。

3GPP制定R15和R16标准满足了ITU IMT-2020的全部需求,其中R15为5G基础版本,重点支持增强移动宽带业务和基础的低时延高可靠业务,R16为5G增强版本,将支持更多物联网业务。考虑到5G将与LTE较长时间共存,并且运营商拥有的频谱不同、部署节奏不同、5G网络业务定位不同,3GPP标准分阶段支持多种5G组网架构。具体来说,R15包含3个子版本,这些子版本将为运营商提供更多组网选择[9]。2018年6月份发布新空口(New Radio,NR)独立组网标准,2019年底发布R16标准,R16是在R15的基础上进一步增强网络支持移动宽带的能力和效率,同时扩展支持更多物联网场景。

至于多址无线接入技术标准已在前文介绍,在此不再赘述。随着5G深入研发,未来可能会陆续出台适用5G业务应用场景的核心网、基站与终端、物理层、无线接入网、无线接口协议等技术新标准。移动通信技术的演进如表1所示。

表1 移动通信技术主要标准及特点

5 无线移动通信的应用

5.1 第一代移动通信

移动通信在20世纪20至40年代初开始发展,不过当时的适用范围非常小,主要使用对象是船舶、飞机、汽车等,并运用在军事通信中。库珀团队发明了俗称“大哥大”的手机,移动通信开始应用于个人领域。

5.2 第二代移动通信

数字技术促使移动通信快速向小型化、便携化以及个人化方向发展,主要应用在数字蜂窝系统(欧洲GSM和美国IS-95CDMA)、数字无绳电话系统(欧洲DECT和日本的PHS)和数字集群系统(欧洲TETRA、GSM-R和美国IDEN)。CDMA因为具有频率利用率高、容量大、软切换、发射功率低、通信质量好以及保密性强等优点,最初在军事通信中得到应用,后转为民用。在个人通信领域应用体现在手机的耗电量、重量、体积已大大缩小。

5.3 第三代移动通信

无线通信与互联网等多媒体通信开始结合,并在音乐、视频播放、图像处理、Internet冲浪、电话会议、电子商务等综合信息服务中得到应用。3G手机是通信技术和计算机技术相融合的产物,通常从这代开始定义这类移动通信产品为个人通信终端。

5.4 第四代移动通信

4G非常适应云计算、移动办公及实时多媒体等移动数据通信与多媒体业务的大数据处理需求的发展,能顺畅处理声音、图像数据、互联网快速连接,让无线网络更好地为人们服务,个人可从信息的海洋中快速得到自己需要的信息。被大规模应用到移动视频直播、移动便携游戏(即手游)、基于云计算的运用、增强现实(Augmented Reality,AR)导航、远程医疗以及应急处置等多个领域。

5.5 第五代移动通信

3GPP定义5G三大应用场景。增强型移动宽带(Enhance Mobile Broadband,eMBB)按照计划能够在人口密集区为用户提供1 Gb/s用户体验速率和10 Gb/s峰值速率,在流量热点区域,可实现每平方千米数十太兆每秒的流量密度。海量连接物联网通信(Massive Machine Type Communication,mMTC)不仅能够将医疗仪器、家用电器和手持通信终端等全部连接在一起,还能面向智慧城市、智能农业、环境监测以及森林防火等以传感和数据采集为目标的应用场景,并提供具备超千亿网络连接的支持能力。超高可靠性与超低时延业务通信(Ultra Reliable & Low Latency Communication,uRLLC)主要面向智能无人驾驶、工业控制等需要低时延、高可靠连接的业务,能够为用户提供毫秒级的端到端时延和接近100%的业务可靠性保证[10]。下面结合广东一些例子具体了解5G在各个领域的应用情况。

5.5.1 智慧政务

应用场景主要包括AR安防与接待、人脸识别闸机、全息导航以及高清庭审直播等。广州市中级人民法院和中国联通签署5G战略合作协议,成立广州5G智慧法院联合实验室,进行5G在司法领域中的应用。将5G与MEC、人脸识别、AR、高清视频传输等技术融合,实现司法服务效率和公众服务便捷的提升。5G与MEC技术构建的智能法院平台如图4所示。

图4 5G与MEC技术构建的智能法院平台

5.5.2 智感安防

应用场景主要包括MEC边缘云平台部署、5G超清视频监控、小区内基础设施联通以及图像处理智慧警务分析等。5G时代的适时到来为社区安防带来新的动能,基于5G网络、MEC移动边缘计算、AI技术与小区智感安防相结合,广州市公安局通过5G+AI+MEC等新技术的集合实现小区安防新应用,建立小区安防新标杆。同时此项目符合社区安防一标六实、人口核查、重点人员管控、人像大数据等要求,促进社区安防的智能化和信息化提升,提高社区居民生活的安全感。5G+AI+MEC构建的社区智感安防体系如图5所示。

图5 5G+AI+MEC构建的社区智感安防体系

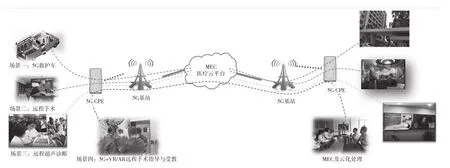

5.5.3 智慧医院

应用场景主要包括远程超声诊断、远程手术、5G+VR/AR远程手术指导与受教以及5G救护车等。广州市第一人民医院通过将5G与MEC技术应用到智能医疗领域,将医疗设备信息互联互通,实现医疗平台一体化,赋能传统医院,加快向智慧医院数字化转型。利用5G网络超大带宽和超低时延特性,实现了远程手术与远程诊疗,有效缩短城乡医疗资源差距。5G与MEC构建的高水平智慧医院体系如图6所示。

图6 5G与MEC构建的高水平智慧医院体系

5.5.4 智慧教学

应用场景主要包括5G远程互动教学、5G VR沉浸式教学、5G全息教学以及5G人工智能感知校园等。广东省实验中学、龙华区教育局以及华南师范大学基于5G的智慧教育建设,为学校搭建远程互动教学系统,通过5G高速率大带宽的稳定网络,实现不同校区的远程实时互动课堂,教育资源共享。通过把MEC平台就近部署在学校附近或者校内,将内容下沉及终端渲染能力上移至边缘云,实现VR/AR沉浸式教学。通过5G大连接技术及物联网统一平台,实现校园物联网设备统一联网及管理,实现校园的智能化管理。5G+智慧教育项目示意如图7所示。

图7 5G+智慧教育项目示意

5.5.5 高清直播

应用场景主要包括5G超高清直播传送。深圳广电集团5G超高清视频直播,解决了客服卫星/微波传送存在的成本较高、设备笨重难以移动等问题,降低了应用成本,设备更加便携,同时5G网络可传输超高清视频。在5G网络高速率、低延时的技术支持下,广电大厦演播大厅里的新闻主播与远在文博会深圳会展中心主场的记者实现了长达半个小时的实时互动。4K高清晰度视频画面流畅、稳定,几乎零延时,5G为新媒体行业带来了新的发展。5G+4K超高清稳定零时延直播示意如图8所示。

图8 5G+4K超高清稳定零时延直播示意

5.5.6 智能制造

应用场景主要包括无纸化首检、岗位工艺行为识别以及AGV车等。珠海格力电器股份有限公司建成智能制造领域首张5G“MEC+网络切片“工业专网。依托5G专网支持,格力目前已完成产线无纸化首检、岗位工艺行为识别、AGV车等业务场景。通过5G无纸化首检项目,实现快速首检,提升了首检效率,实现了质量追溯的信息化管理,而且电子首检代替纸质首检节约纸质成本。通过5G大带宽网络,运用视频监控方式对生产线各种操作进行规范化监控,进一步提升管理水平。通过格力5G专网,调度系统实现了对AGV牵引车进行智能化的路径规划和交通管理,实现智能化搬运,提高了货物的搬运效率。格力电器“MEC+网络切片”工业专网示意如图9所示。

图9 格力电器“MEC+网络切片”工业专网示意

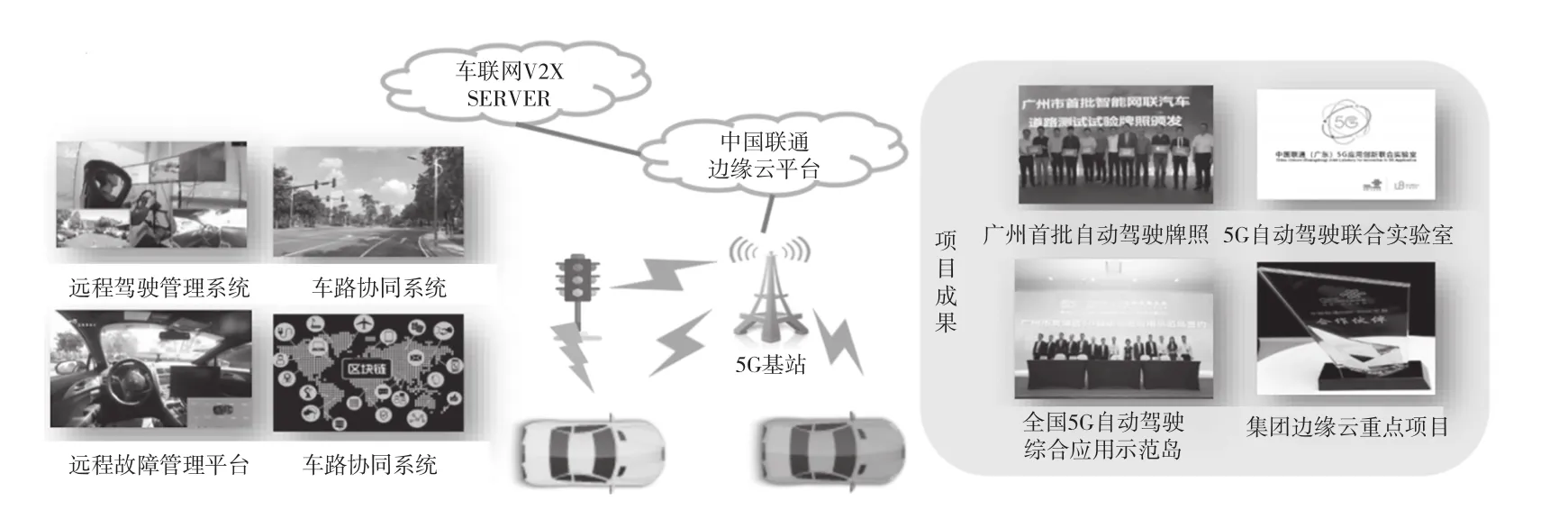

5.5.7 无人驾驶

应用场景包括远程驾驶管理、远程故障管理平台、车路协同系统以及区块链道路信息共享平台等。文远知行科技有限公司在5G与MEC的网络基础上,围绕5G车联网公共信息服务平台核心理念,以L4级别自动驾驶车辆为实际载体的5G车联网产品体系。现阶段已完成开发远程驾驶管理系统、远程故障管理平台、车路协同系统、道路信息共享平台4大产品。5G移动边缘计算智能网联无人驾驶示意如图10所示。

图10 5G移动边缘计算智能网联无人驾驶示意

5.5.8 智能井下矿

应用场景包括井下矿通信、智能控制以及精准定位等。韶关市仁化凡口矿根据5G大带宽、低时延的技术特性,结合远程无人驾驶系统、高精度定位系统、井下视频监控系统等系统,成功构建“5G+井下矿电机车无人驾驶模型”。融合5G通信、电机车高精度定位与智能控制、自动放矿等多种技术手段实现了矿山有轨运输环节的全过程可视化管理,用于解决井下矿通信困难场景,实现最优运力调度、机车远程驾驶、机车安全预警及生产数据精细化管理等功能,显著提升采装与运输效率,优化生产运输调度,合理利用资源,降低生产成本,保障生产作业安全。智能井下矿示意如图11所示。

图11 智能井下矿示意

6 结 论

人类从发明无线电至今不过130年,而从第一代移动通信发展到第五代移动通信历经约40年时间。随着5G深入研发及推广应用,无线移动通信技术也终于从服务于人走向服务于行业,可以认为移动通信技术和电子计算机的紧密结合,将极大地赋能经济社会数字化转型,数字化信息时代已经到来。纵观1G到5G的移动通信发展史,每次移动通信技术变革都伴随着技术标准之争,移动通信标准已超越了其原有内涵,不再仅是技术活动中需要统一协调的事项准则,而成为决定技术演进趋势、影响前沿产业生态,乃至国家核心竞争力和创新能力的关键性因素,每一次标准迭代升级,都会带来市场规模的指数级扩张,带来更强的技术溢出效应,推动移动通信产业进一步与各行各业融合,深刻改变着人们的生活方式乃至整个人类社会的发展模式。到2030年左右,6G商用也将开启,全球将迈入6G时代,下一代6G移动通信技术将是一种空、天、地、海泛在的移动通信网络,而卫星通信在其中扮演着重要角色,因此更要加快卫星互联网的布局与发展,及早谋划太空战略资源部署,让我国在移动通信技术标准之争中立于不败之地。