基于深度学习的微概念教学

2021-02-24刘孔烽

刘孔烽

摘要 構建生物学“大概念”的课程目标离不开更加具体的“微概念”课时目标的达成。以“细胞分化”微概念为例,从基于概念逻辑的深度分析、基于情境的深度构建、基于社会责任的深度应用三方面探讨微概念的深度学习策略。

关键词 微概念 深度学习

中图分类号 G633.91

文献标志码 B

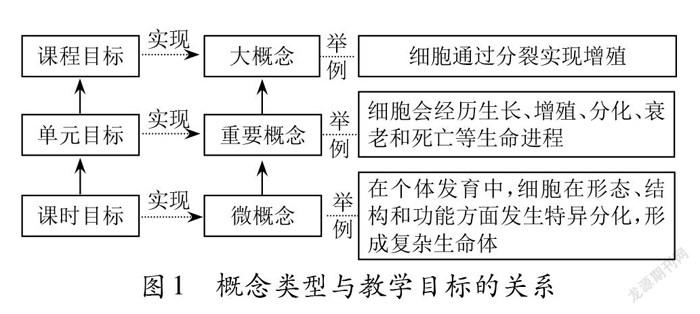

为落实立德树人的根本任务,践行《教育规划纲要》精神,以生物学“大概念”构建生物学课程内容,实现少而精,从而达到既能减轻学生课业负担,又能满足学生终身学习、发展需要的目的。为帮助教师聚焦生物“大概念”教学,课程标准将抽象的、上位的“大概念”,逐级分解为一系列较为具体的、下位的“重要概念”和“次位概念”(下面将“次位概念”称为“微概念”)。“大概念”的构建不是一蹴而就的,而是通过课时目标实现“微概念”的构建,再螺旋构建单元目标的“重要概念”,最终螺旋构建课程目标的“大概念”(图1)。可见,深度学习“微概念”是实现“大概念”教学的基石。基于此,以“细胞分化”微概念为例,探讨如何有效落实微概念的深度学习,希望起到抛砖引玉的作用。

1基于概念逻辑的深度分析

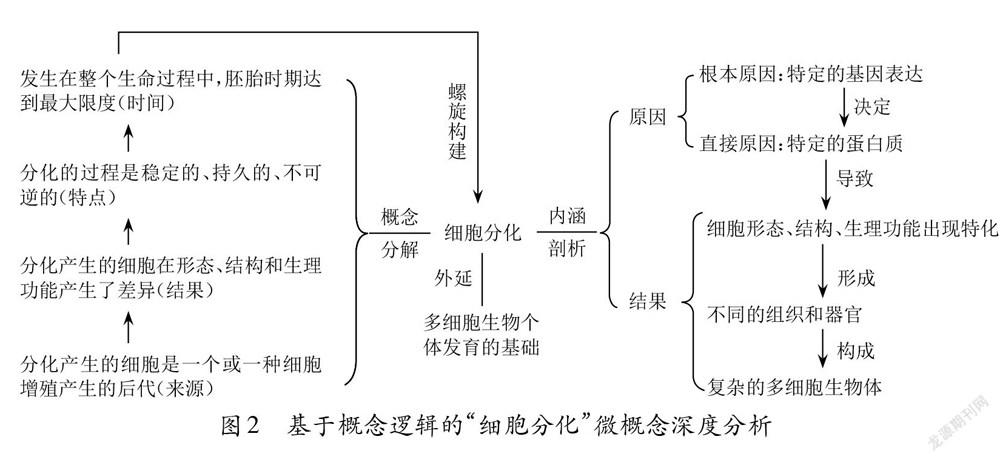

生物学概念是人们通过观察、比较、分析、综合,对生物学个体或生物学现象的共同属性、本质特征、相互关系的抽象概括,是一种抽象的共同观念。厘清生物学概念内部逻辑,将概念分解成若干要素,力求将抽象的变为具体的,复杂的变为简单的,是构建概念的有效途径。以逻辑的形式分析概念的内涵、外延,是理解概念的重要手段。基于此,将“细胞分化”微概念分解成“来源、结果、特点、时间”4个要素,并以“来源→结果→特点→时间”的逻辑顺序螺旋构建概念;从细胞分化的原因和结果,按照“基因→性状”的逻辑顺序理解概念的内涵,并以概念的外延构建“细胞分化”的意义(图2)。

2基于情境的深度构建

盐溶于水中,方能显出美味;知识融入情境中,方能显出活力和美感。在情境中以问题研究为平台应是构建概念的重要形式。情境的形式多种多样,可以是生活情境、想象情境、模拟情境、冲突情境、科技情境、实验情境、试题情境等。情境的素材来源丰富,可以是生产、生活场景、课堂演示实验、科学史、科技进展、新闻人物、社会热点等。

2.1情境激趣,感知概念教师播放

2018年高考考生郑烨患白血病的新闻视频,引导学生思考问题:1健康人的血细胞数量不会随血细胞的死亡而减少,为什么?2骨髓移植根治白血病,实质是为患者提供了哪种细胞?

学生已经了解了一些关于白血病的知识,而且播放的是高中生的视频,既能激发学生兴趣,又使学生产生共情。教师引导学生基于造血干细胞产生红细胞、白细胞和血小板的事实,初步感知“细胞分化是一种细胞产生多种细胞的过程”。

2.2问题研究,构建概念构建概念要素

1(来源):分化产生的细胞是一个或一种细胞增殖产生的后代。教师展示教材中造血干细胞分化为各种血细胞的模式图,引导学生分析血细胞的来源。学生观察后,发现血细胞是造血干细胞增殖产生的后代。

构建概念要素2(结果):分化产生的各种细胞的形态、结构和生理功能产生了差异。结合图3,教师提出问题:仔细观察图中分化后的细胞有什么不同?引导学生从细胞形态、结构、功能三方面列表比较、分析。学生讨论、总结出分化后的血细胞的区别。形态不同:红细胞呈两面凹的圆饼状;白细胞是球形;血小板是碎片状。结构不同:红细胞无细胞核和其他细胞器;白细胞体积大,细胞核明显,有多种细胞器;血小板没有细胞核,含部分细胞器。功能不同:红细胞专职运输氧气;白细胞消灭病菌;血小板专职凝血。教师补充讲授植物叶肉细胞、表皮细胞和贮藏细胞形态、结构和功能的差异,促进学生进一步构建概念要素2。在构建概念要素2的过程中,教师要注重渗透结构与功能观,如红细胞的结构与运输氧气功能的适应,表皮细胞的结构与保护功能的适应。

构建概念要素3(特点):细胞分化过程是稳定的、持久的、不可逆的。教师展示资料:1造血干细胞→原红细胞→早幼红细胞→中幼红细胞→晚幼红细胞→成熟红细胞→死亡;2黑色素细胞在体外培养30多代仍能合成黑色素,离体培养的上皮细胞始终保持为上皮细胞而不会变成其他类型的细胞。教师提出问题:成熟的红细胞还能回到造血干细胞的状态吗?它的最终结局是什么?资料1和2能说明什么问题?基于上述两则资料,学生不难构建出概念要素3。

构建概念要素4(时间):细胞分化发生在整个生命过程中,胚胎期达最大限度。教师提供资料:人体红细胞的寿命为120d左右,而白细胞的寿命为5~7d,这些细胞都是失去分裂能力的细胞。教师设置认知冲突:与人体寿命相比,红细胞与白细胞寿命如此之短,且不能自我更新,而人体又离不开红细胞的运输氧气和白细胞的抵抗外来病原菌的入侵。如何解决此矛盾?学生在认知冲突的碰撞下,分析得出“造血干细胞能不断地分化成红细胞和白细胞”,从而基于生命的事实构建出细胞分化存在整个生命过程中。教师接着出示资料:人胚胎发育阶段分胚卵期、胚胎期、胎儿期。胚卵期由受精卵发育成16个细胞团的桑葚胚;胚胎期建立各器官原基,初具人形;胎儿期各器官系统继续发育成长。学生基于事实证据,点明细胞分化胚胎期达到最大限度。

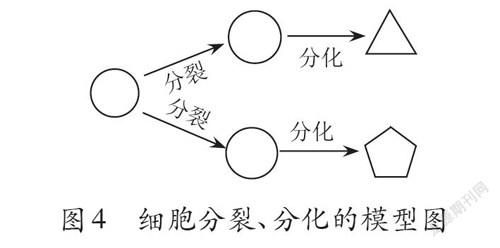

理清细胞分化的来源、结果、特点、时间四个要素后,学生很容易螺旋构建出细胞分化概念:由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。为进一步把握细胞分裂与分化的联系,教师引导学生构建细胞分裂、分化模型图,以模型图的形式直观地展现细胞分裂、分化的的关系:分裂增加细胞的数量,分化增加细胞的种类,分裂是分化的基础。

2.3深度挖掘,理解概念

基因的选择性表达是理解细胞分化的核心。但由于此时学生缺乏基因表达的相关知识,无法理解基因的选择性表达。因此,教于基于事实情境,引导学生展开论证,尤为重要。

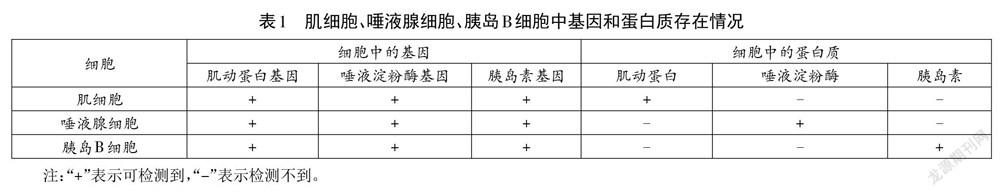

教师指出细胞的物质组成主要包括水、无机盐、糖类、脂质、蛋白质、DNA,引导学生探讨细胞多样性的物质基础。通过讨论,学生很容易得出:细胞的多样性以物质的多样性为基础,而上述物质只有蛋白质、DNA存在多样性。教师追问:那么,人体肌细胞、唾液腺细胞、胰岛B细胞、白细胞中的DNA和蛋白质都不一样吗?基于人体由受精卵分裂、分化发育而来的事实,以及学生已学习的关于有丝分裂的内容,学生能够理解:人体中不同细胞的遗传物质(DNA)是相同的,人体细胞的多样性建立蛋白质多样性的基础上。教师继續追问:DNA与蛋白质有什么关系?人体细胞的DNA相同,为什么蛋白质会不同?由于学生没有学习基因表达相关知识,教师给出知识铺垫:“基因是有遗传效应的一段DNA;基因控制蛋白质合成,如血红蛋白基因表达出血红蛋白;细胞中的基因和蛋白质可以检测”。并引导学生提出2种假说:1细胞分化过程中基因丢失,留下的基因表达出相应蛋白质;2细胞分化过程中基因不改变,只是基因表达情况不同,合成不同的蛋白质。

学生按照不同的假说,演绎、推理出细胞分化的模型。教师对演绎、推理的典型过程进行展示和评价,并给出实验证据(表1)。基于事实证据检验推理的结论,学生能够理解细胞分化的本质是基因选择性表达,并不是基因丢失的结果。在学生理解细胞分化的本质后,教师引导学生从分子水平、细胞水平、个体水平构建出图2中细胞分化原因和结果之间的逻辑链。在分析的过程中,教师要注重渗透生命的物质观和信息观。

教师提出问题:细胞分化对人体重要吗?这个问题将学生带入情境中。教师展示一些畸形胎的图片,让学生形象直观地感知细胞分化不正常引发的严重后果,顺理成章提出:“细胞分化是多细胞生物正常发育的基础。”细胞分化使细胞功能趋于专门化,如叶表皮细胞的保护功能,叶肉细胞的光合作用功能,储藏细胞的储藏功能。为让学生理解细胞功能趋于专门化的意义,教师可将细胞分化与社会分工进行类比分析。例如,如果没有社会分工,“空间站”还能建立吗?“复兴号”还会走南闯北吗?“奥运会”还会精彩吗?学生在宏观的情境中感受微观的事实——细胞间的分工、合作、共赢。在此过程中,教师注重渗透进化观。

3基于社会责任的深度应用

生物学深度学习的目标是服务社会,最终诉求就是运用所学的知识、思维方法去解决实际的生活中的问题。就“细胞分化”微概念而言,学生能够承担的社会责任就是将学习的成果以多种多样的方式进行科普宣传。因此,教师提出问题:我能为白血病患者做什么?这个问题既是对教学情境的呼应,也是社会责任教育的体现。除给予白血病患者经济支援,学生依据已有知识能够想到捐献骨髓。教师指出救助白血病患者的难点在于寻找与患者配型的骨髓,由此引导学生呼吁身边的人积极捐献骨髓,构建中华骨髓库,增加患者骨髓配型成功概率,提升课堂高度。最后,教师抛出问题:捐献骨髓会影响自身健康吗?此问正中学生顾虑。解决此顾虑是学生迈出捐献骨髓的坚强后盾。学生先讨论,教师再点明:骨髓造血干细胞具有很强的增殖能力,捐献造血干细胞还可刺激骨髓加速造血,两周内血液中的血细胞就能恢复到原来水平,不会影响自身健康。

参考文献:

【1】刘恩山,曹保义.普通高中生物学课程标准(2017年版)解读【M】.北京:高等教育出版社,2018:91-92.

【2】侯伟.“细胞分化”一节基于资料和探究的教学思路【J】.生物学通报,2013,(11):40-42.