盆底生物反馈联合膀胱功能训练对脊髓损伤伴神经源性膀胱患者USDS 评分的影响

2021-02-23王艳华

王艳华

(驻马店市中心医院康复医学科,河南 驻马店 463000)

脊髓损伤(SCI)是由于直接或间接地受外力原因导致受损的节段发生运动、感觉、括约肌等功能的障碍,相应使肌张力以及反射出现病理性异常,或可能在原发骨折的基础上进行继发造成对脊髓的压迫如水肿、血肿、破碎的组织使损害更进一步。SCI 不同的严重表现与损伤的位置和性质相关[1-2],本研究,拟应用盆底生物反馈联合膀胱功能训练的治疗方式,观察记录患者治疗效果,并对患者诊治前后的USDS 评分,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取本院2014 年9 月至2019 年9月5 月入院的SCI 伴NB 患者72 例,随机抽签法分为联合组36 例,对照组36 例,纳入标准:①符合NB 患者相关诊断;②颈、胸、腰不完全损伤患者且已过休克期;③患者知情同意,经医院伦理委员会批准。排除标准:①患者有心、肺、脑重大疾病;②有认知障碍,精神病患史不合作者;③既往有肾结石、尿道梗阻、泌尿系统异常史。其中联合组中男24例,女12 例;年龄45~57 岁,平均年龄(48.36±8.67)岁;病程4~7 个月,平均病程(6.51±1.33)个月;患者中腰椎损伤12 例,胸椎损伤9 例,颈椎损伤15 例,对照组男20 例,女16 例;年龄46~59 岁,平均年龄(50.12±8.36)岁;病程3~8 个月,平均病程(5.98±1.93)个月;患者中腰椎损伤14 例,胸椎损伤10例,颈椎损伤12 例。两组一般资料性别、年龄、病程、损伤类型无统计学差异(P>0.05),有可比性。

1.2 方法:两组治疗期间均留置导尿管进行护理,每日清洗患者会阴2~3 次并及时对患者的尿道口进行擦拭消毒避免感染,根据要求更替引流袋,密切关注患者情况。对照组患者仅给予膀胱功能性训练,包括①制定饮水计划:严格控制患者每天早起~晚上八点的入水量,晚上八点以后禁止饮水,一天入水量要求2000mL 以内,如病患有食用如果汁、稀饭、汤糊等流质类食品则应当减去所含水量;②间歇导尿:除严格控制患者入水量外,采用无菌导尿方式需要根据患者的残余尿量的不同而改变导尿的次数,若患者持续一星期控制在≤100mL 的残余尿量,则说明患者的膀胱功能已达平衡,停止导尿操作,两周后复查残余尿量;若患者可在导尿间的自行排尿量≥100mL,并且残余量≥300mL 则每6h 给予一次放尿;若患者自行排尿量≥200mL 且残余尿量≥200mL 则每8h 给予一次放尿;若残余尿量在100~200mL 时,则每日放尿l~2 次(该方法适用条件为患者没有逼尿肌反射或药物控制后的逼尿肌反射亢进患者);③盆底肌训练:患者采用站立位或卧位,让患者通过吸气时主动收缩夹紧肛门和尿道口周围的肌肉并持续时间≥5s,然后再慢慢呼气放松,如此交替转换。此训练每天5 次并持续交替10 个来回;④Crede 法排尿;双手向脐下3cm朝耻骨方向用力下按挤压,增加腹压帮助患者顺利将尿液排出;⑤手法辅助排尿训练:患者导尿前医护人员通过轻柔叩击患者小腹周围、拍打大腿内侧、或拉扯阴毛、扩张肛门等方式,寻找可诱发患者膀胱反射性排尿的刺激触发点,每次排尿前可辅助刺激促进患者自行排尿的意识,并嘱咐病患正确的排尿动作。联合组:在和对照组同等护理和训练的基础上给予盆底生物反馈电刺激治疗。患者取半卧位或者侧卧位,治疗时将治疗棒置于阴道(女性)或直肠(男性及未婚女性)内约5~7cm,通过电刺激使盆底肌发生相应的收缩,而在同一时间里治疗棒两端电极将接收到的患者盆底肌连续收缩和舒张的过程肌电信号转化为图像和声音,反映到电脑上让患者可以在治疗过程中直观地理解自身肌肉运动的情况。该生物反馈治疗每天一次,一次20min。该治疗依据患者的不同耐受能力而改变不同的刺激强度,标准为患者治疗过程中无明显疼痛,但可感觉到盆底肌的收缩和运动为准。操作者在治疗期间根据反馈治疗仪上患者的腹肌曲线变化和生物反馈盆底肌曲线显示的不同,引导和协助病患制定不同的盆底肌肉收缩和舒张计划。每次患者运动的完成量都将由电脑自动记录,并依据这些记录调整下一次治疗患者的电刺激强度。

1.3 观察指标:①疗效对比;②制定治疗前后排尿日记:由患者个人或病患家属记录日均排尿次数、单次排尿量和漏尿次数;③尿动力学比较:患者入院前后治疗期间,测定治疗前后患者的残余尿量、膀胱压力、膀胱容量;④患者泌尿症状困扰评分(USDS)[7]。

1.4 评价标准:疗效:若患者的尿动力学指标相比于治疗前有明显变化,且情况显著改善,则可认定治疗结果显效;若患者的尿动力指标相较于治疗前数据变化范围在10%~50%,则认定治疗有好转;若治疗前后对比中患者尿动力学指标相差≤10%,且患者症状未向好方向发展,则认定该治疗无效。总有效率=100%-无效率。

1.5 统计学方法:运用SPSS 20.0 统计软件包进行统计学分析,符合正态分布计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料用[n(%)]表示,理论频数1≤T<5 时行连续性校正χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

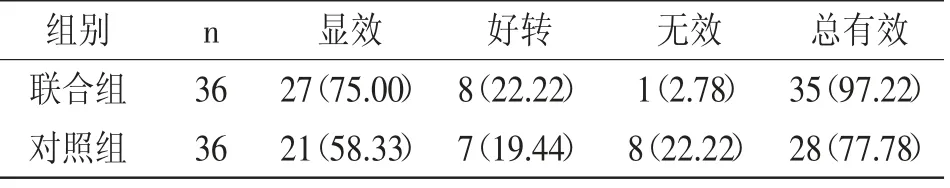

2.1 两组疗效对比:联合组总有效率97.22%,相比较对照组77.78%(连续性校正χ2值=4.571,P 值=0.033),详见表1。

表1 组间治疗疗效对比 [n(%)]

2.2 排尿日记和尿动力学指标比较:排尿日记可见两组在治疗前排尿日记和尿动力指标差异不大(P>0.05)。患者治疗后可发现单次排尿次数、流量、膀胱容量明显增加,而漏尿次数、残余尿量、膀胱压力明显降低(P<0.05),联合组患者的治疗情况显示明显比对照组更有效果(P<0.05),详见表2。

表2 两组治疗前后排尿日记和尿动力学比较 (±s)

表2 两组治疗前后排尿日记和尿动力学比较 (±s)

注:与治疗前相比aP<0.05;与对照组同治疗时期相比P<0.05

组别 时间 日均排尿次数(次/d)日均单次排尿量(mL)日均漏尿次数(次/d)联合组 治疗前 3.032.65 160.3552.13 9.453.74治疗后 5.023.13a 213.1457.02a 5.862.03a对照组 治疗前 2.372.13 152.7832.69 9.013.24治疗后 4.572.25a 198.5740.77a 7.022.72a残余尿量(mL)212.65138.24 136.8760.36a 236.57126.23 194.53120.13a膀胱压力(cmH2O)68.1311.54 48.7211.01a 70.6512.78 57.3611.32a膀胱容量(mL)226.4285.36 300.4682.53a 234.9877.92 283.6373.45a

2.3 USDS 评分比较:两组在治疗前,USDS 评分差值差异不大(P>0.05);治疗后USDS 评分与治疗前相比可见明显降低,且联合组明显比对照组低(P<0.05),详见表3。

表3 USDS 评分组间对比 (±s)

表3 USDS 评分组间对比 (±s)

组别 时间 USDS 评分联合组 治疗前 4.951.03对照组 5.020.97 t 值 0.297 P 值 0.768联合组 治疗后 3.550.76a对照组 4.260.93a t 值 3.547 P 值 <0.01

3 讨论

排尿中枢会因为脊髓损伤后中断和大脑皮层的联系,使尿道的内外括约肌和膀胱逼尿肌的神经肌肉活动受到破坏,患者出现无法自主排尿的排尿障碍。尿液无法正常排出导致膀胱尿液潴留则需要医师对患者施行置留尿管的方式帮助膀胱规律性的充盈和排空而接近机体正常的生理状态[3-4]。长期留置尿管病人长期卧床使机体代谢过慢,患者容易发生尿路结石和感染等并发症。为避免因脊髓损伤导致的排尿功能障碍影响患者正常的生活和质量,在渡过脊髓休克期后临床上常用膀胱功能训练对患者进行干预治疗。膀胱功能训练是现阶段管理尿路方法中常用方式,因为患者虽因SCI 无法控制中级和高级中枢,但控制低级排尿的反射弧仍旧完整。本研究发现单膀胱功能训练的治疗总效率为77.78%,可能与它可以通过寻找能刺激排尿反射的部位,使患者膀胱逼尿肌的反射性收缩建立自主排尿行为[5-6]。

患者在治疗过程中逐渐形成新的自主排尿功能,可见研究中治疗前后在激发排尿技术包括排尿日记及尿动力学指标有明显改善;治疗后残余尿量和膀胱压力指标降低,膀胱容量升高且联合组较但膀胱功能训练组的患者排尿更有效果[7]。

综上所述,盆底肌生物反馈和膀胱功能训练的联合治疗一方面可以避免含创伤的弊端,无器械介入、无药物不良反应、无依赖性等的优势,逐步帮助患者盆底肌肌力支持的恢复和形成接近正常的排尿功能,另一方面能让患者直观的发现自己训练治疗前后的效果,增加患者达到自身恢复目标生理状态的主动性的和对新技术的理解与趣味性,降低USDS 评分,提高患者的生活满意度,是具有安全性和有效性的集康复、治疗、生物的医学技术,值得临床推广。