太行山北段砂页岩型铜矿地质特征及其意义

2021-02-22薛生升刘宏哲周新鹏尹道瑾张双奎

薛生升,林 伟,刘宏哲,张 璐,周新鹏,尹道瑾,张双奎

(山西省地球物理化学勘查院,山西 运城 044000)

砂页岩型铜矿(SSC)具有十分重大的经济价值,是全球仅次于斑岩型铜矿第二大金属铜来源[1,2],是以砂岩、页岩等沉积岩为容矿岩石的层状和层控矿床[3],同时伴生金、铅、锌、钼、钴等金属。国外重要的砂页岩型铜矿床主要分布在西伯利亚古元古代Kodaro-Udokan盆地、非洲中部新元古代Katangan盆地、欧洲二叠纪Xechstein盆地中[1]。我国重要的砂页岩型铜矿主要分布在华南,如著名的云南东川-易门铜矿带[2]、楚雄盆地[4-6]、滇中盆地[7-9],另外在新疆[10-13]、甘肃[14]、宁夏[15,16]、赤峰[17]等地志留纪、泥盆石炭纪、白垩纪、古近纪的砂页岩中也有铜矿发育。在华北特别是太行山北段,早古生代经历了大规模的陆表海沉积,形成了寒武系馒头组红色岩系,而在这套红色岩系中还鲜有砂页岩型铜矿的详细报道。笔者在山西省广灵县上麻地沟一带开展地质填图和岩石化探剖面工作时,在该套红色岩系中发现砂页岩型铜矿化体。本文在此地质调查基础上,同时结合区调资料,对太行山北段砂页岩型铜矿地质特征进行介绍,并对其成因和发现意义进行了探讨。

1 区域地质背景

工作区属山西省东北部大同市,与河北省张家口市接壤,位于太行山北段。区域上地层发育较齐全,太古界、中新元古界、古生界、中生界及新生界地层均有出露[18](图1)。太古界五台群为一套经受中级区域变质作用的火山岩类和砂泥质岩类,是区内的结晶基底;中新元古界长城系、蓟县系、青白口系为一套基底之上具有盖层性质的巨厚海相碳酸盐岩夹少量碎屑岩组合[19];下古生界寒武系、奥陶系为一套陆表海碳酸盐建造,底部发育红色陆源碎屑岩。晚中生代侏罗系、白垩系为一套陆相中酸性火山喷发岩及碎屑建造。

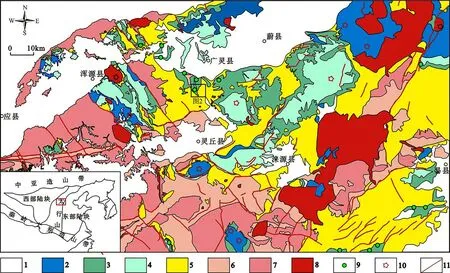

图1 太行山北段区域地质图(据1/25万蔚县幅、应县幅修改)Fig.1 The geological sketch map of northern Taihang mountains

区内基底构造为五台群多期褶皱体系,整体呈倒转复式向斜,轴向NNE30°。盖层产状一般平缓,断裂构造主要为北北西向、北西向、北东向及东西向等,具有多期性和继承性。特别是河北境内上黄旗-乌龙沟北东向深断裂带内,燕山期岩浆活动强烈,是区内一条重要的构造岩浆成矿带[20]。

区域岩浆活动强烈,从五台期开始直到中生代的燕山期,随着不同历史时期的构造活动,均伴随有不同程度的岩浆活动[18]。五台期沉积一套五台群火山变质岩系。元古代吕梁期[21],主要为一些沿北西向断裂构造发育的辉绿岩脉。中生代燕山期,是区内岩浆活动最盛时期,不仅表现为强烈的火山喷发活动,而且岩浆侵入活动也十分频繁。岩浆侵入活动主要围绕太白巍山盆地、塔地火山岩盆地、上黄旗-乌龙沟断裂带等周围,侵位形成了支家地、刁泉、王安镇、大河南、司格庄、南城子等岩体,在与岩体及其接触的长城系高于庄组、蓟县系雾迷山组、寒武-奥陶系碳酸盐岩内,常形成斑岩型、接触交代型以及热液充填型矿床。

2 铜矿化体地质特征

2.1 区域铜矿化分布特征

砂页岩型铜矿主要分布在寒武系馒头组顶部地层中,上覆张夏组灰岩地层常形成悬崖,馒头组泥岩地层则易形成缓坡,因此含矿层位置在地貌上具有明显的特征。通过对山西省境内馒头组地层追索,发现在广灵县宜兴乡石盘沟、作疃乡贺窑村、望狐乡上窑村、正沟村等地馒头组地层中均见有该层矿化体,直线延续达30 km以上,分布面积约1 000 km2。而河北省地质调查院完成的1/25万蔚县幅区域地质调查中,在易县孔山、白岭,涞水县马各庄,顺平县峰泉、司仓、北大裴、雅子,阜平县过道沟等地,馒头组中、上部灰绿色砂岩、页岩中也发现含铜①冯桂兴,刘洪章,张计东,等.区域地质调查报告(1/25万蔚县幅),河北省地质调查院,2008.。将两者矿化区域叠合,发现所有铜矿化体分布区域构成近圆形形态,推测铜矿层的东西向和南北向延伸均达150 km以上(图1),总面积可能超过17 000 km2,并且分布范围还有继续扩大的趋势。

2.2 矿区地质特征

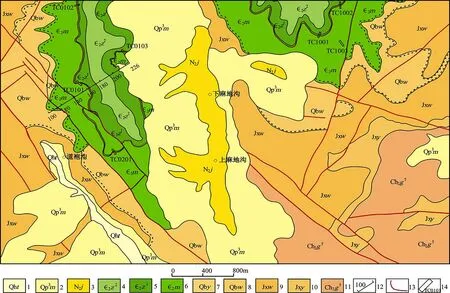

矿区位于大同市广灵县上麻地沟一带,出露地层主要有元古界长城系高于庄组、蓟县系杨庄组、雾迷山组、青白口系望狐组和云彩岭组,以及古生界寒武系馒头组和张夏组(图2),产状均近水平。其中长城系和蓟县系地层以白云岩、燧石条带白云岩为主,青白口系望狐组以燧石角砾岩为主,云彩岭组以铁质砂岩为主。馒头组主要岩性为紫红色页岩夹薄层-中厚层泥灰岩、粉砂岩、砂岩、灰绿色页岩,总厚度64.07 m。其中下部为紫红色粉砂质页岩夹中厚层粉砂岩,中部为中厚层泥灰岩、泥质粉砂岩,上部为紫红色页岩夹灰绿色页岩,灰绿色页岩一般较薄,多为0.05 m~0.4 m厚,最厚为0.65 m。与下伏青白口系云彩岭组及望狐组呈角度不整合接触,与上覆张夏组一段鲕粒灰岩呈整合接触。张夏组可分两段,一段为浅灰色鲕粒灰岩夹薄层砂质灰岩,常形成陡崖;二段为浅灰色鲕粒灰岩夹紫红色页岩。

图2 下麻地沟矿区地质图Fig.2 Geological map of Xiamadigou mining area

矿区断裂主要以北西向、北东向和东西向为主,尤以北西向最为强烈,多组断裂密集排列,形成断裂带。在断裂构造附近,岩层常被拉张或挤压变形,此时产状经常发生快速变化,形成连续的背形-向形构造,但一般在100~200 m之内即恢复正常。

矿区内无地表岩浆岩出露。铜矿化体主要赋存在古生界寒武系馒头组顶部泥页岩中。

2.3 矿层特征

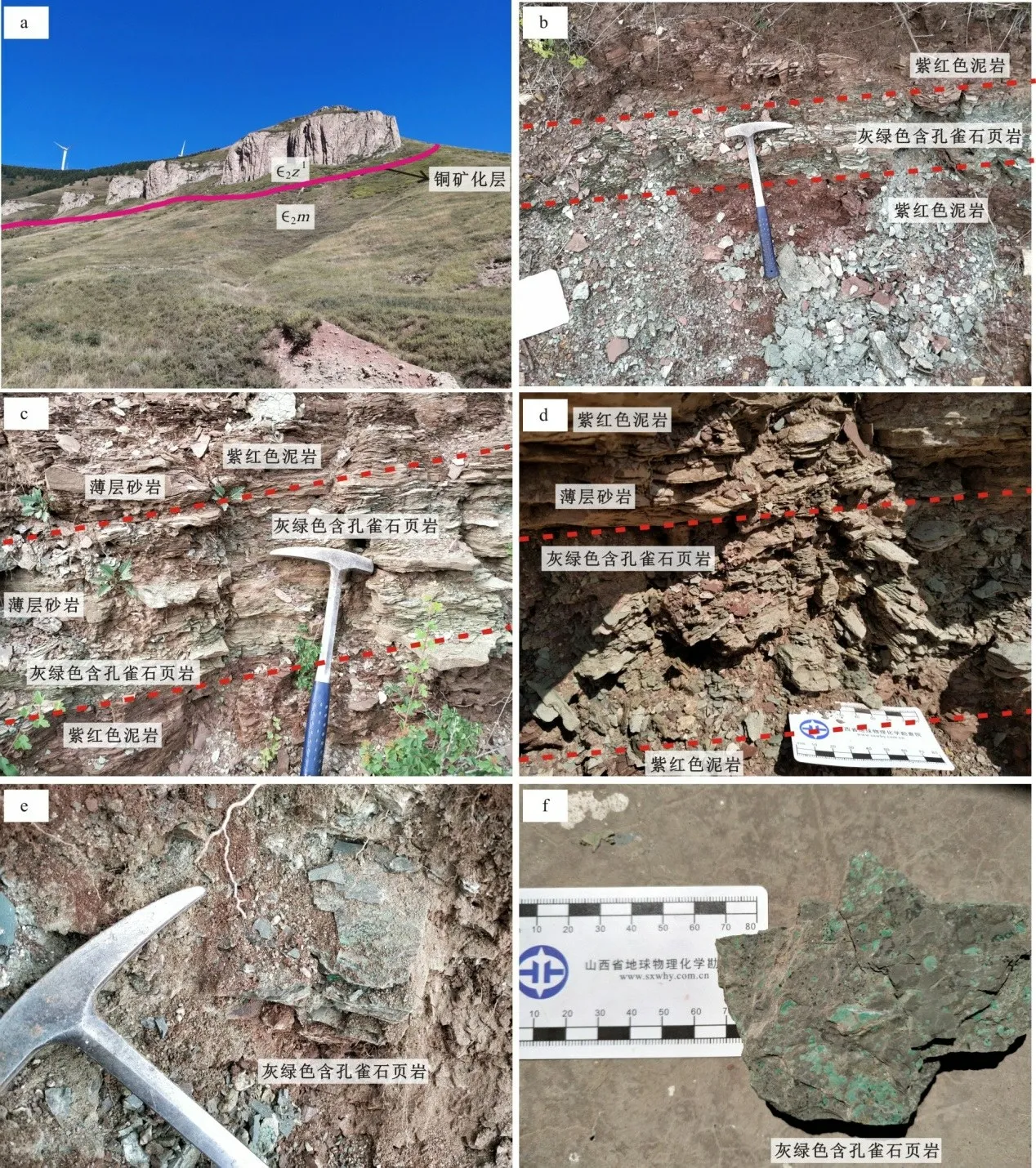

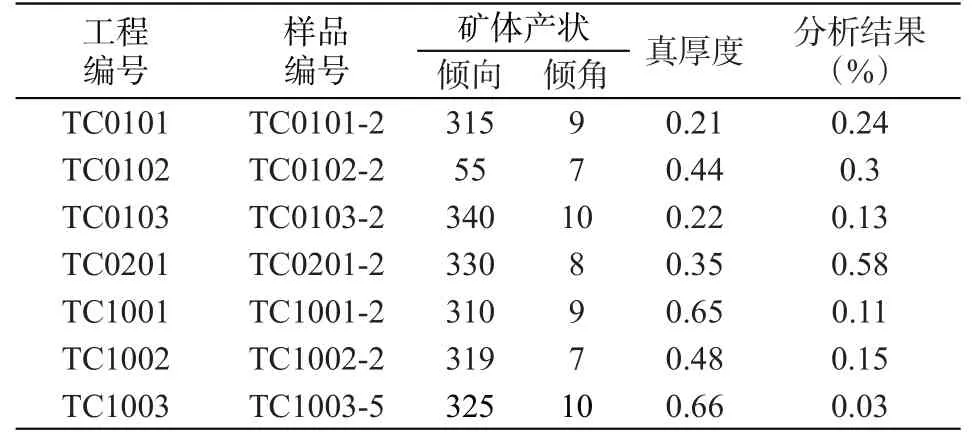

含铜页岩主要分布在研究区中北部,赋存于馒头组顶部紫红色泥岩中的灰绿色页岩夹层中(图3a、图3b),夹层内或外侧常可见薄层砂岩(图3c、图3d),其上3~5 m一般可见张夏组一段底部灰岩。地层一般近水平产出,矿化与灰绿色页岩关系密切,主要以孔雀石薄膜形式赋存在灰绿色页岩页理上(图3f)。矿化具层控特征,在均匀布设6个探槽内,均能揭露该层铜矿化体。矿化在工区内出露面积约1.26 km2。其厚度和品位有一定变化(表1),在工区西北部厚度一般为0.21~0.44 m,铜品位0.13%~0.58%,在工区中上部厚度为0.48~0.65 m,铜品位0.11%~0.15%。

图3 含铜页岩野外地质特征Fig.3 Field geological characteristics of copper-bearing shale

表1 探槽工程中铜矿化体真厚度计算表Table 1 Calculation table of true thickness of copper mineralization in trenching project

矿石捡块样中除铜元素含量高外,Co、Pb、Zn、Ag、Au元素含量均较低。

2.4 铜矿石特征

2.4.1 矿石岩相学特征

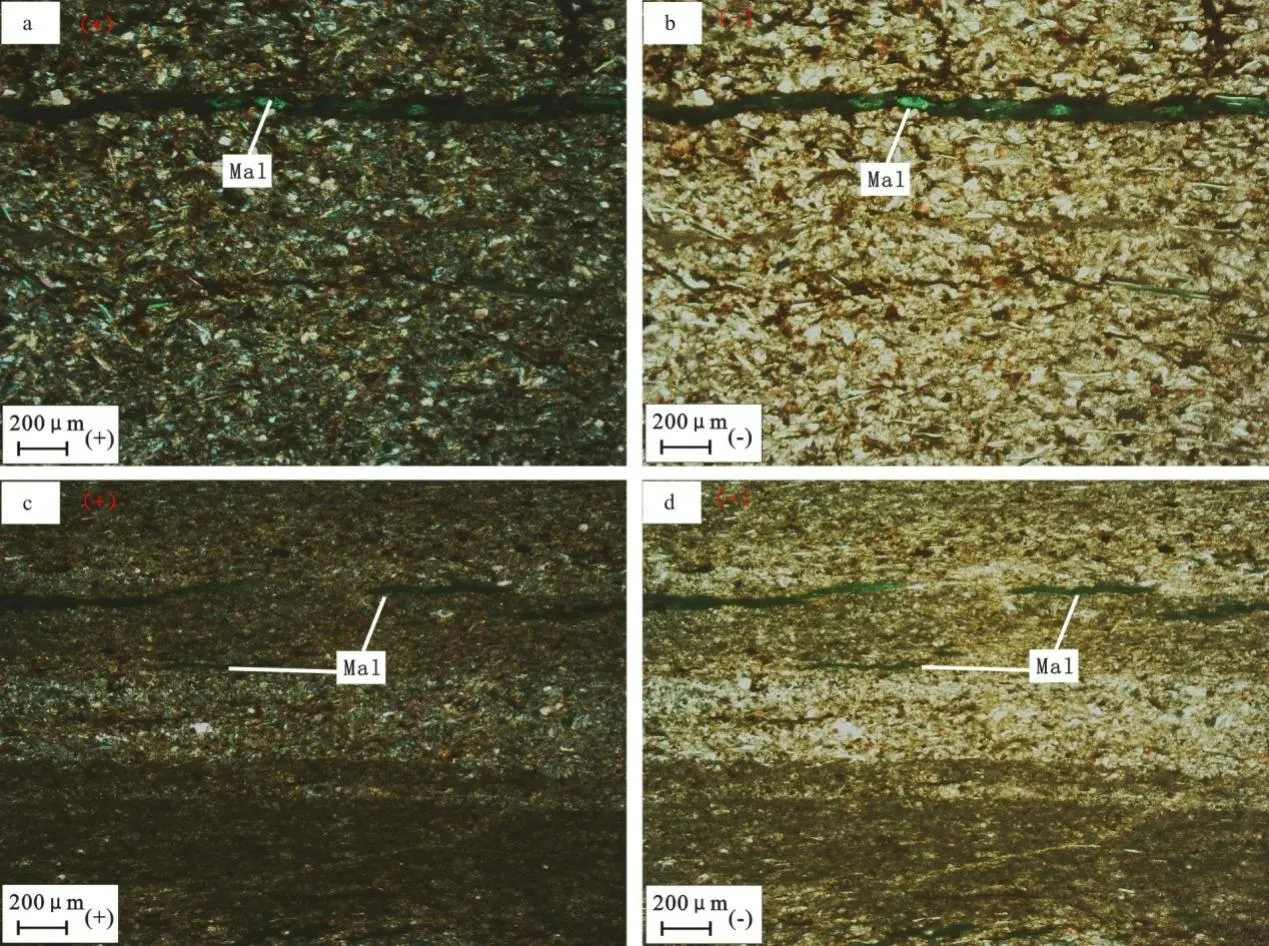

岩石由细砂级碎屑、粉砂级碎屑、粘土矿物、碳酸盐矿物及金属矿物组成(图4)。

细砂级碎屑成分主要为石英、白云母,含量5%左右。石英为他形粒状,表面较干净,多呈镶嵌状分布,粒径以0.06~0.10 mm为主,少量为0.10~0.25 mm,分布较集中。白云母为片状,具鲜艳的二至三级干涉色,片径主要为0.06~0.25 mm,少量为0.25~0.50 mm,部分可能为黑云母转变而来,可见与绿泥石集合体,呈定向分布。偶见具聚片双晶的斜长石,粒径0.06~0.10 mm。粉砂级碎屑与细砂级碎屑成分相同,含量15%左右,粒径0.03~0.06 mm,较集中分布。粘土矿物颗粒微细,为土褐色,发生蚀变作用,可见细小鳞片状绢云母定向排列,含量45%~60%。碳酸盐矿物为他形粒状,具高级白干涉色,分布不均匀,多分布于砂级碎屑附近,含量10%左右。金属矿物为褐铁矿、孔雀石,含量10%。褐铁矿为褐色,散状分布。孔雀石为隐晶质集合体,为绿色,多呈条带状分布(图4)。

图4 含铜页岩显微镜下特征Fig.4 Microscopic features of copper-bearing shale

2.4.2 矿石结构构造、矿物组成

含矿岩石主要为灰绿色砂质页岩,发育泥质结构,页理构造。近地表页岩页理发育,矿石均已氧化,地表及槽探工作未能揭露出原生矿石。氧化矿石主要发育条带状结构,薄膜状构造。围岩蚀变很弱,野外未发现明显蚀变现象。矿石矿物主要为孔雀石、褐铁矿。

3 岩石地球化学剖面特征

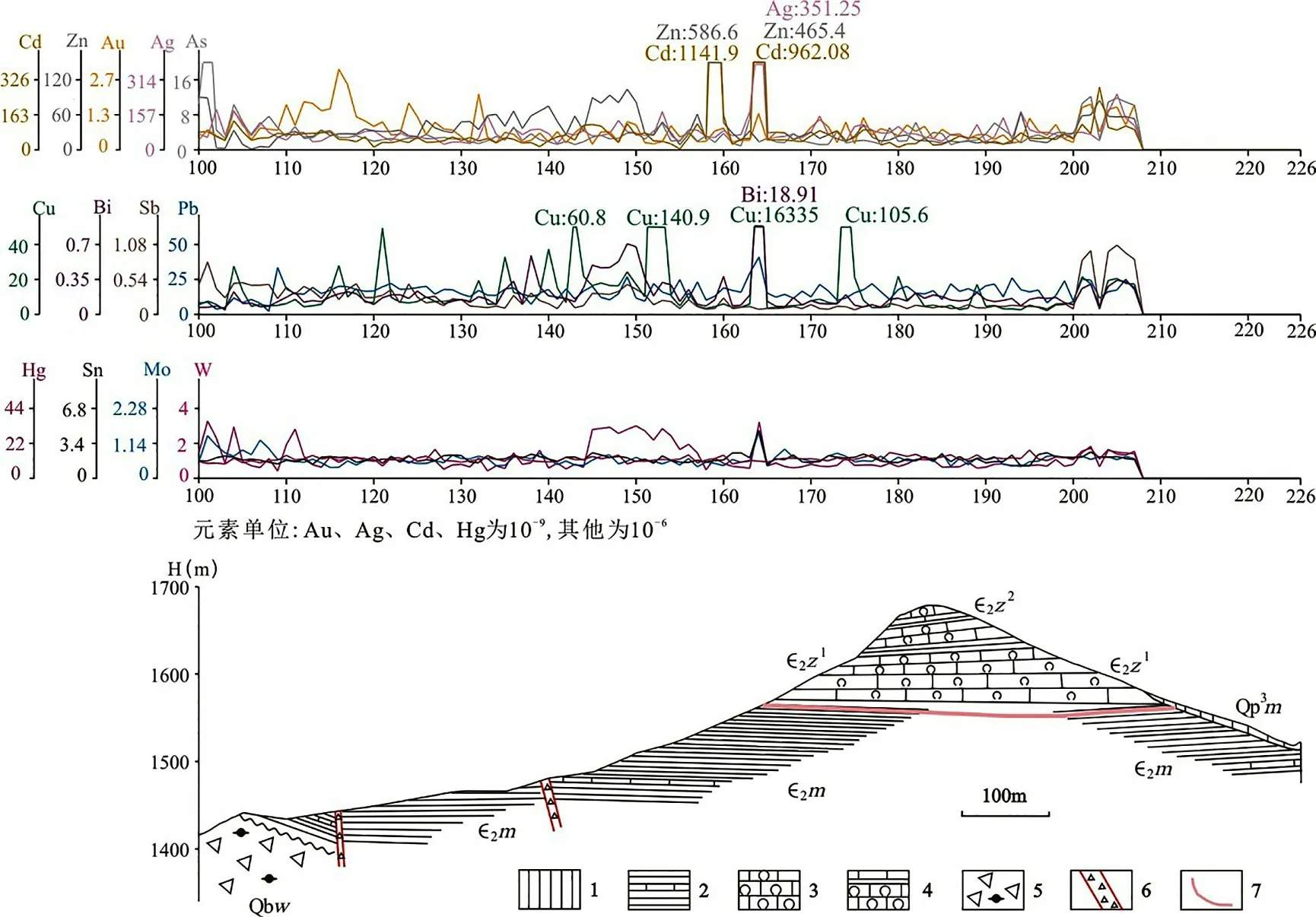

以点距10 m布设岩石化探剖面(图2),按走向34°穿越馒头组和张夏组,剖面总长1.26 km。分析Cu、Ag、Au、Pb、Zn、Cd、Sn、W、Mo、As、Sb、Bi共12种元素。

在张夏组中,Cu含量一般小于20×10-6,其余元素含量也较低,仅个别点上Cu具有高值。馒头组紫红色页岩中,Cu含量呈蹦跳状分布,一般小于40×10-6,仅少量点上Cu元素具有高值,野外查证发现与灰绿色页岩对应良好。在灰绿色含铜页岩中Cu、Ag、Bi、Cd、Zn等元素具有明显富集现象,Au、W、Mo、Sn、Pb等元素具有一定富集现象(图5)。在紫红色页岩与灰绿色含铜页岩接触带上(加密点),Cu、Ag元素具有少量富集。岩石地球化学剖面显示灰绿色含铜页岩异常元素组合为Cu-Ag-Bi-Cd-Zn。

图5 地质、岩石地球化学综合剖面图Fig.5 Comprehensive profile of geology and rock geochemistry

从地质调查及槽探工程中,可见馒头组紫红色泥岩里发育有多层灰绿色页岩,厚度不等,较薄时延伸不稳定。岩石化探剖面显示,在这些灰绿色页岩附近同样发育较好的化探异常,对位于馒头组中上部的灰绿色页岩进行槽探揭露,未见明显矿化现象,Cu含量最高0.03%,真厚度0.66 m(表1)。

4 讨论

4.1 铜矿化体成因探讨

本区铜矿化体主要赋存在寒武系海相地层内,一般发育在靠近馒头组顶部紫红色泥岩中的灰绿色页岩夹层中,在地貌上常位于张夏组鲕粒灰岩形成的悬崖正下方,矿化体呈层状、顺层状分布,受地表氧化带影响,主要矿石矿物是孔雀石,未见原生硫化物。在上麻地沟矿区内通过6个探槽控制铜品位0.11%~0.58%,厚度一般为0.21~0.65 m。岩石化探剖面显示异常元素组合为Cu-Ag-Bi-Cd-Zn。同时馒头组紫红色泥岩中的其他灰绿色页岩夹层中铜元素也有不同程度的富集。

砂页岩型铜矿是以砂岩、页岩等沉积岩为容矿岩石的层状和层控矿床[3],按其形成环境一般分为海相砂页岩型铜矿和陆相砂页岩型铜矿[2],相比于陆相砂页岩,海相砂页岩一般形成大型-超大型矿床,经济价值高。海相砂页岩铜矿含矿层下部以红层为主(氧化性地层),上部为较厚的海相沉积地层,矿层一般赋存在红色层中的浅色层[1,2,12-15],大多为红层沉积结束后的首次海侵形成的地层里[2]。这种特点与本区砂页岩型铜矿野外地质特征完全一致。一般认为,红层代表高价铁的氧化环境,浅色层代表低价铁的还原环境。而含矿砂页岩总是发育在氧化环境下的局部还原环境内,即红层中的浅色夹层内。砂页岩型铜矿的矿床成因认识主要有两种,即沉积成岩成矿[12,14,15,22]和后生期成矿[1,6,8,9,13,23,24],两种观点的矛盾点在浅色层内的铜是在原始沉积时就形成还是由后期经过淋滤下伏红层或基底的含矿热液沿断裂上升在其内沉淀形成。从穿越下伏紫红色泥岩和上覆碳酸盐的岩石化探剖面分析结果中可以看出,含矿层中铜含量已高于工业品位,伴生Zn、Cd、Bi、Ag等元素异常。在红色层和浅色层接触带,Cu、Ag元素具有异常发育。而在含矿层上下两侧地层中Cu元素含量均很低,尤其是下伏红层中,Cu含量一般都在40×10-6以下,远远低于含矿层中的16 335×10-6。如果按照后生期热液充填成矿来考虑,先不考虑页岩层的渗透率问题,仅让17 000 km2范围内的浅色还原层内都发育铜矿化,并且厚度和品位保持相对稳定,几乎是不可能的。众所周知,浅色层富含有机质和Fe2+,而本区馒头组中发育多层浅色层,每层都不同程度的发育有铜富集,如果含矿热液沿断裂从下往上运移,那么位置靠下、厚度较厚的浅色层矿化应该更好[4],而事实是TC1003位于含矿层下部,厚度为0.66 m,但其Cu品位仅为0.03%。并且在本区铜矿化体附近,热液蚀变现象不明显,不存在海相砂页岩铜矿在改造过程中形成的硅化、碳酸盐化、钠长石化等蚀变类型。根据研究,铜在高盐度卤水条件下容易被萃取,并以Cu、Cl络合物形式[2],或溶解铜甚至含铜矿物的碎屑[15]搬运,而在还原条件下则易还原析出硫化物[1],所以浅色层跟含铜硫化物应为原始沉积时同时形成,这也更能解释本区诸多厚度不等的浅色还原层内铜含量都较高的现象。

因此,本区铜矿化体成因类型为砂页岩型,是原始沉积成岩时含铜的高盐度卤水在还原环境下沉积形成。

4.2 砂页岩型铜矿发现意义

我国海相砂页岩型铜矿主要发育在云南东川-易门铜矿带[2],另外在新疆、甘肃、宁夏等地的中元古代、志留纪、泥盆石炭纪、二叠-三叠纪的砂页岩中也有铜矿报道[2,12-15]。华北克拉通尤其是太行山北段早古生代发育一套以砖(紫)红色泥岩、砂质页岩、石英砂岩等为主的泻湖相红色蒸发盐建造,并发育石盐假晶,之后又沉积大量碳酸盐。而古陆区发生剥蚀的太古代地层和片麻岩,由于区域变质和混合岩化作用使Cu、Au(Ag)元素富集[25-28]。因此本区大量的紫红色泥页岩地层,具备发育砂页岩型铜矿的地质条件,但是目前还未有砂页岩型铜矿的详细报道。

本次在山西省东北部广灵县上麻地沟一带寒武系馒头组内发现砂页岩型铜矿化层,在山西省内对铜矿化层外围调查追索,确定矿化体直线延续在30 km以上,山西省内分布面积约1 000 km2,并且矿化层一直延续到河北省易县、涞源、阜平等地①。所有已发现的铜矿区域组成近圆形形态,总面积可能超过17 000 km2,并且分布范围还有继续扩大的趋势。说明该层铜矿在区域上发育很稳定,显示具有寻找砂页岩型铜矿的潜力。

下一步还需要从以下两个方面开展工作来寻找矿化层厚度和品位达到工业要求的矿床:(1)区域上详细的路线地质调查,确认馒头组是否具有沉积中心和地层加厚区域;(2)太行山北段北西向、北东向、东西向断裂[29-31]、褶皱、逆冲推覆[32-35]构造以及燕山期岩浆活动明显,这些后期断裂构造、褶皱构造以及岩浆热液等活动影响,可能会使矿化层富集加厚。

4.3 对与燕山期侵入岩有关的矿床找矿指示

在太行山北段分布有灵丘县塔地火山岩盆地、太白巍山火山岩盆地、上黄旗-乌龙沟构造岩浆岩带,盆地内和岩体周围发育大量与燕山期岩浆岩、火山机构等相关的铜、银、锰、铅锌、铁、金矿床,矿床类型主要有隐爆角砾岩型[36-38]、矽卡岩型[39-41]、斑岩型[40-42]、热液充填型[37,40,41,43]、蚀变岩型和石英脉型[37]等。在上述类型矿床中,有相当一部分矿区范围内地表或深部发育有寒武系馒头组地层,如重要的刁泉矽卡岩型银铜矿、小青沟银锰矿、木吉村铜矿、南赵庄铅锌矿及浮图峪铜铁矿等[36-39,41-43]。这一现象显示在这些矿区内寒武纪沉积铜矿化层与燕山期岩浆岩及相关的铜多金属矿床在空间上具有密切的联系,而沉积铜矿化层及燕山期岩体的叠加地段可能对于寻找燕山期岩浆-热液矿床更为有利,这是因为馒头组地层均有机会成为侵入体的围岩,而馒头组中浅色还原层则可作为地球化学障使含矿流体发生沉淀富集,同时热液也可以萃取原矿化层中的铜使其再进一步富集。因而,这种在空间上的叠加地段可以为本区岩浆热液矿床找矿提供一个新的方向。

5 结论

(1)在太行山北段广灵县上麻地沟一带寒武系馒头组中发现砂页岩型铜矿化体,出露厚度一般为0.21~0.65 m,品位变化在0.11%~0.58%。铜矿化体成因类型为砂页岩型,是原始沉积成岩时含铜的高盐度卤水在还原环境下沉积形成。

(2)铜矿层在区域上分布很稳定,面积可能超17 000 km2,显示具有寻找砂页岩型铜矿的潜力。今后应注意在馒头组地层加厚区域、构造复杂及岩浆活动强烈地段的砂页岩型铜矿找矿工作。

(3)本区部分已知岩浆热液矿床与寒武纪沉积铜矿化层(浅色还原层)在空间上具有共生联系,浅色还原层可作为地球化学障使含矿流体发生沉淀富集,同时也可被热液萃取使铜再进一步富集。这为本区已知岩浆热液矿床找矿提供一个新的方向。