媒介驯化·时空节奏

2021-02-21蔡竺言

摘要:青少年是虚拟现实媒介的核心用户,数字化生存已成为其生活常态。本文从媒介技术和日常生活多重嵌套的现实背景出发,尝试探讨虚拟现实技术研究与青少年用户研究的一种新视角。新媒介研究需要突破虚拟现实的伦理困境及竞争叙事逻辑,从媒介技术与媒介用户的互构逻辑出发,通过时空节奏分析呈现出青少年的媒介驯化过程,从而进一步讨论网络新生代的数字化生存模式问题。

关键词:虚拟现实 青少年 伦理 媒介驯化

虚拟现实(Virtual Reality)理念始于20世纪60年代,到了21世纪初逐渐从尖端科学发展成为大众化传播媒介。虚拟现实理念泛指由电脑网络形成的各种文本性或图像性展示所建构的世界。从技术应用层面而言,它包括了VR、AR、MR、裸眼3D、虚拟漫游、仿真和全息投影等分支。作为数字原住民(Digital Natives),今天的青年及少年群体主动拥抱此类新技术,积极接触虚拟现实游戏、虚拟现实新闻、虚拟现实电影等应用,构成虚拟现实媒介的核心用户。

一、虚拟现实的伦理困境与竞争叙事逻辑

虚拟现实技术应用日渐广泛,然而在伦理层面,它却长期遭受着一种负面评判,即要求虚拟现实所激发的体验或情感必须是“健康”“正确”的,尤其是对于未成年用户而言。所谓的“健康”“正确”,是指它必须有利于人们对现实世界的合理探索与诠释,而不能对真实生活进程或切实人际交往造成干扰。如鲍德里亚对模拟和仿像(simulation and simulacrum)的批判——认为媒体所建构的超现实遮蔽了人们对真实事件的认识,发生在真实世界的战争成为一场视觉奇观,由此激发了诸如“海湾战争从未发生过”的反讽。

建立在这种伦理批判基础上,多年来的虚拟现实媒介或沉浸化传播研究,倾向于把媒介使用放置在与日常生活相对抗的位置,多遵循着竞争的叙事逻辑。换言之,虚拟世界(媒介生活)与现实世界(日常生活)的关系被默认为一场零和博弈,媒介生活是身体离场的、轻飘的,日常生活则是身体在场的、扎根的,前者可能会侵占、阻碍后者的正常运行。

这种思路在早期沉浸化游戏研究中最为常见,集中体现在“网络成瘾”“防沉迷”等负面概念表述之上。这一类研究通常从青少年健康成长角度,分析游戏的沉浸化体验对青少年的社会化进程、心理生理发育的阻碍。核心论述诸如虚拟化身造成的自我认同错位、过度沉浸带来的焦虑与抑郁感等,甚至将虚拟现实媒介与青少年暴力犯罪之间达成某种紧密连接。

应该注意到,在媒介技术和日常生活多重嵌套的社会背景中,数字化生存成为一种常态。人们所感知到的“虚拟世界”与“现实世界”已经出现了越来越多的交叠地带,强行将二者区分日渐徒劳无功。除开休闲娱乐之外,青少年用户也越来越习惯于通过虚拟现实技术来达成具有现实意义的信息获取、知识学习、人际互动及情感培育。这也意味着,研究者不能再单纯以虚拟世界/现实世界的二元划分,或是以时空的入侵、排挤来看待虚拟现实技术。

二、走出“恐惧后遗症”:媒介技术与用户的互构逻辑

回顾20世纪以来的媒介发展,会发现上述竞争叙事模式并不陌生。从20年代佩恩基金会对未成年人观看电影的负面预设,到60年代格伯纳有关电视暴力对儿童影响的系列研究,再到今天对于虚拟现实沉迷症候的忧虑,德弗勒所谓“恐惧后遗症”(Legacy of fear)阴影挥之不去。这种竞争叙事逻辑带有典型的“技术决定论”印记,即认为新技术的出现会对社会带来直接且决定性的影响,尤其是“不良”影响。

上述认知逻辑属于在人、技术、世界关系问题上的一种常见思路。技术哲学家唐·伊代指出,我们的存在是技术构筑的,技术密切关联到我们日常生活的节奏(rhythms)与空间(spaces),而技术在人与世界的关系中发挥着居中调节功能。从“人-技术-世界”的相互关联来看,一方面人们的社会实践总是发生在一种“制度化传播媒介”的结构脉络之中,另一方面技术的结构性作用也总是在人的协同实践中不断持续确认、完成与维系。

然而在新媒介研究中,常常被讨论的是“媒介技术如何改变我们”,而忽略“我们如何成就媒介技术”,遮蔽了其一体两面性。正如潘忠党所言,媒介研究往往过于轻易地把“媒介化社会”“网络社会”作为既成事实使用,以媒介技术及相应的交往行为来想象社会结构。而人们如何与一种新的媒介技术互动,如何运用技术中介去展开他们的生活,从而在集体协作中构筑出所谓的“媒介化社会”,这个动态过程需要更多的研究关注。

拋开“恐惧后遗症”的阴霾,我们更应探究的是,以虚拟现实技术为代表的新媒体如何被置入青少年对生活秩序、人际互动和社会关系的固有需求与承担之中,甚至再建构了这些需求与承担,而成为当代青少年日常生活中不可分离的一部分。媒介技术的影响力如何体现,年轻人的日常生活实践又如何使得新技术为我所有?这种虚拟现实媒介技术与青少年日常生活的互构逻辑,是笔者试图探索的一种基本立场。

三、媒介驯化与时空节奏:一种可行的研究视角

20世纪80年代,传播学新受众研究转向,就尝试把媒介技术与日常行为模式相结合。学者们引入民族志方法,多关注电视受众在不同家庭脉络中对电视内容的理解,并进一步剖析媒介使用所体现的家庭权力关系。到了90年代,驯化框架(domestication framework)逐渐发展起来,它将视角从家庭扩展到了更广阔的社会脉络,从微观社会的层面描述一种技术创新对日常生活的融入。

何为媒介驯化?英国学者西尔弗斯通将驯化界定为,一种新的传媒技术通过消费而进入私人空间,成为日常生活有机组成部分,并实现其社会和文化意义的过程。驯化过程常常反复而漫长,大体可划分为以下步骤:占有(appropriation)、客体化(objectification)、合并(incorporation)及转换(conversion)。

客体化、合并常通过日常时空层面达成,其中客体化偏向于空间,而合并偏向于时间。一种媒介产品被放置、展示在某处空间,会带来与周遭世界的微妙互动,从而传达出用户对于自我身份、对于私人与公共领域的界定。与此同时,一种媒介要发挥作用,也必须被纳入现在的时间序列,人们需要花时间去学会并使用它,这也会与既有日程安排构成冲突。在冲突与协商过程中,媒介最终对日常时间秩序产生维系或重构。早期的电视媒体如此,今日的虚拟现实媒介亦如此。

在以上驯化过程中,媒介通过时空的社会嵌入创建出一种崭新的生活节奏。我们由此联想到列斐伏尔的节奏分析(Rhythmanalysis)。节奏分析所关注的核心议题,是人们的生理节奏(如睡觉、呼吸、饥渴等)如何被社会环境和劳动生活所指引,列斐伏尔希望通过这种以身体为媒的分析方式,探讨现代性、资本主义对人的规训。

节奏分析也天然具有时空面向。在时间节奏方面,需要注意时间的阶层性。日常时间既指向周期循环的自然时间,又指向抽象计数的社会时间,而社会时间则呈现出明确的阶层属性,即自我时间、互动时间及组织时间由小到大的权利过渡。当时间的阶层性内化于个体,人们会自发衡量,哪些事务的时间比其他时间更重要,以此协调冲突建立自我时间序列。

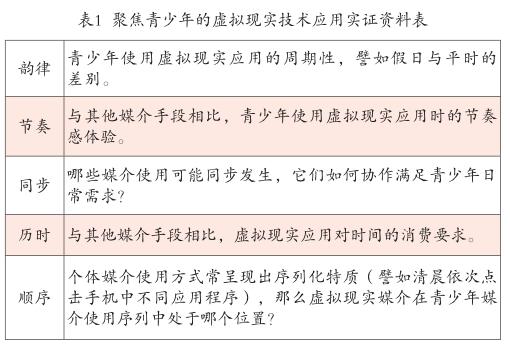

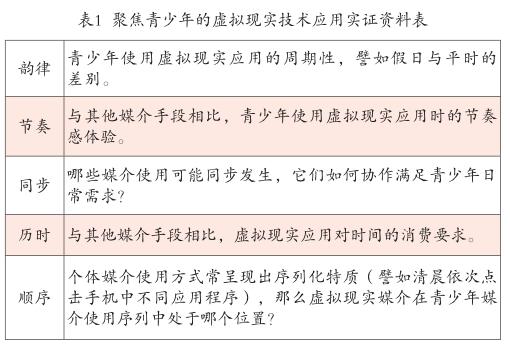

今天的虚拟现实媒介使用研究,可以建立在上述思路基础上,探讨青少年用户如何驯化一种新媒介,将其放置于日常时间序列之中,并通过时间节奏分析呈现出青少年在自我与社会、人与媒介等关系问题上的认知。Lauer曾总结时间分析的五个关键词:韵律或周期性(rhythm or periodicity)、节奏(tempo)、同步或时机(synchronicity or timing)、历时(duration)与顺序(sequence)。台湾学者王淑美以此五个面向,探索传播科技与生活韵律的研究方法问题。沿袭前人路径,聚焦青少年的虚拟现实技术应用,见表1。

在空间节奏方面,虚拟空间与现实空间的关系是一个绕不开的话题。早期赛博空间研究,认为人们可以抽离当下物理空间进入虚拟空间,亦即二者存在非此即彼的取代关系。但随着新技术的采用,学者们逐渐意识到,我们不能过于聚焦技术对现实空间的改造力而忽略了社会文化脉络的先在存在。与其讨论虚拟世界与现实世界的断裂,不如将其视为一种并置、混杂的媒介情境。用户既置身于真实空间的当下,也通过技术中介跨越千山万水或进入梦幻情境。换言之,这是一种嵌合了远处与近在、虚拟与物质的混杂、流动性的空间节奏,也对应着鲍曼关于流动的现代社会的断言。

虚拟现实媒介使用,带来“在场的缺场”与“缺场的在场”两种空间存在方式。一方面,任何媒介使用都发生在某个现实空间之中,当青少年在家庭、课堂或社交场所使用虚拟现实应用时,其精神处于一种特殊的缺席状态。另一方面,借由网络通讯技术,物理上身处远方的人们,也可以进入当下的情境之中。缺场与在场的交织与混杂,建构出了虚拟现实媒介用户独特的空间实践节奏。

在这种空间节奏之中,私人领域/公共领域的二元框架逐渐不再适用。传统观点认为,“前台”与“后台”的空间隔阂,是人们界定自我身份与行为模式的重要参照。当日常空间节奏因新媒体的中介而出现交织、混杂与流动,青少年又如何寻觅、锚定自身社会角色,并在此基礎上建构出一整套行之有效的数字化行为模式,这也是当代青少年媒介使用研究中不可忽视的另一个重要问题。

四、结语

虚拟现实技术发展突飞猛进。对于今天的青少年群体而言,建立在虚拟现实技术基础上的数字化生存已是大势所趋。在此背景中,媒介研究需要通过一系列实证考察,扭转公众对青少年使用数字媒介必然成瘾、必定造成负面效应的刻板印象。笔者从媒介研究既有经验出发,尝试整理出虚拟现实技术与青少年用户研究的一种新思路。我们需要走出“恐惧后遗症”的阴影,从媒介技术与媒介用户的互构逻辑出发,以时空节奏分析的方式呈现青少年对新媒介的驯化过程,从而进一步讨论网络新生代的数字化生存模式。

作者系重庆第二师范学院文学与传媒学院讲师,南京大学新闻传播学院博士研究生

本文系2019年重庆市教育委员会人文社会科学研究项目“虚拟现实技术背景的青少年媒介生活形态研究”(项目编号19SKGH212)、重庆第二师范学院科研项目“社交媒体与青少年群体生活形态研究”(项目编号KY201721C)的研究成果。

参考文献

[1]徐丽芳,陈铭.5G时代的虚拟现实出版[J].中国出版,2019(18).

[2]Baudrillard J.The Gulf War did not take place[M].Indiana University Press,1995.

[3]蔡竺言.作为日常生活实践的线上修行[D].南京:南京大学2017.

[4]Ihde D.Technology and the lifeworld:From garden to earth[M]. Indiana University Press,1990.

[5]曹家荣.理解技术实作:现象学取径初探[J].社会分析,2013(07).

[6]潘忠党.“玩转我的iPhone,搞掂我的世界!”——探讨新传媒技术应用中的“中介化”和“驯化”[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2014(04).

[7]Lefebvre H.Rhythmanalysis: Space, time and everyday life[M].A&C Black,2004.

[8]王淑美.传播科技与生活韵律—关于研究方法的探讨[J].传播研究与实践,2014(01).

[9]Lewis J D, Weigert A J.The Structures and Meanings of Social Time[J].Social Forces,1981(02).

[10]Lauer R H.Temporal man:The meaning and uses of social time[J]. New York:Praeger,1981(01).