川西甘孜藏族自治州1961 — 2015年日照时数变化特征分析

2021-02-17崔海涛常直杨张志刚

崔海涛 ,常直杨,张志刚 ,何 亮,王 建

1.南京师范大学 地理科学学院,南京 210023

2.南京师范大学 虚拟地理环境教育部重点实验室,南京 210023

3.江苏省地理环境演化国家重点实验室培育建设点,南京 210023

4.江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,南京 210023

5.南京晓庄学院 旅游与社会管理学院,南京 211171

6.国家气象中心,北京 100081

《2019年中国气候公报》显示2019年全国平均气温较常年偏高0.79℃,为1951年以来第五暖年;全国平均降水量645.5 mm,比常年偏多2.5%(中国气象局和国家气候委员会,2020),中国气候正朝着变暖的趋势发展。日照是太阳辐射强度最直观的体现,是气候变化的重要影响因素,也是其他气候要素形成的重要能量来源(沈瑱等,2007),日照时数是指太阳直接辐射照度不小于120 W · m-2的所有时间之和(中国气象局,2003),是开发利用当地的农林业资源、太阳能资源和城乡规划的重要依据,也是区域气候变化和全球生态系统的重要影响因子(刘玉英等,2015)。根据全球的研究发现,近代到达地球的太阳辐射能呈降低趋势,把这种发现定为“全球变暗”(Stanhill and Cohen,2001;Wild et al,2005)。日照时数决定着太阳辐射到达地面能量的多少,进一步影响其他要素的变化和空间分布。因此,研究日照时数的时空变化特征及与其他气象要素的相互关系,对气候变化分析有着重大意义(何彬方等,2009)。

近年来,许多学者基于全国范围(虞海燕等,2011)、青藏高原地区(姚莉和吴庆梅,2002)、我国西北地区(陈少勇等,2010)、华南地区(伍红雨等,2011)、华北平原(陈红梅等,2012)、西南地区(杨小梅等,2012)和东北地区(周晓宇等,2013)进行日照时数变化特征分析,研究表明日照时数整体上为下降趋势,个别区域如青藏高原西部(华维等,2010)、南疆(刘卫平等,2008)、黑河中上流域(刘艳艳等,2009)的日照时数出现增加趋势。国外部分学者认为云量、太阳辐射和空气污染等是影响日照时数的主要因子(Halouani et al,1993;Almorox and Hontoria,2004),其中太阳辐射是最直接也是最主要的影响因素。温度、降水、风速和相对湿度等气候因子主要通过改变大气中云、雾、气溶胶含量间接影响日照时数,并与其有着较好的相关性。目前,对日照时数的研究大多为相关性方面,缺少对产生原因、机理方面的研究,需要进一步探讨。

甘孜州位于青藏高原东南缘,是四川盆地和青藏高原的过渡地带,气候较为敏感(Gou et al,2013;Wang et al,2013;王庆莉等,2019;Gao et al,2019;梅静等,2019)。日照时数变化对该地区气候变化的预测与判断有着重要影响,且对该地区的生态自然环境保护、开发和利用有指导性意义。目前,多数学者主要研究甘孜州地区温度和降水的时空变化特征(李宗省等,2010;王晓,2015;常婷婷,2016;梅静等,2019),而对日照时数时空变化特征以及不同气象因子之间相互关系的研究较少。因此,本研究基于四川省甘孜州地区11个气象站近55 a的气象资料,通过一元线性回归、5 a滑动平均、累计距平、Mann-Kendall突变检验、样条函数插值和因子相关分析等方法探讨了日照时数的时空变化特征及与其他气象因子之间关系,该研究结果可为甘孜州地区气候变化与气候资源的开发提供参考数据。

1 数据来源与方法

1.1 研究区概况

甘孜藏族自治州(27°58″ — 34°20″ N,97°22″ — 102°29″ E)位于四川省西部,青藏高原东南,总面积15.3×104km2,年均温为5.8765℃,年均降水量为666.6252 mm(梅静等,2019)。甘孜州地处中国第一级阶梯向第二级阶梯的过渡地带,全州地貌可分为丘状高原区、高山高原区和高山峡(深)谷区。甘孜州属于亚热带气候,但由于所处的地理位置,导致其地势隆升,地貌复杂多样(南部河谷区与北部高原区高差大约有3000 m),气候逐渐向大陆性高原山地季风气候转变,区域差异明显(王晓,2015)。

1.2 数据来源

本文气象数据来自于国家气象科学数据中心(http://data.cma.cn/),根据气象数据时间序列的完整性与连续性,对该州内的11个气象观测站的温度、降水、风速、日照时数和相对湿度进行变化趋势分析。由于数据存在中断、不全的情况,对该州内的所有站点进行分析,去除数据损失较多和年限相对较短的站点,本文根据站点数据的缺失情况,对缺失的数据利用回归法和平均法进行插补,最终筛选出州内符合条件的11个气象观测站点,如图1所示。对每个站点的温度、降水、风速、相对湿度和日照时数进行月平均、季度平均和年平均计算处理,也对11个站点进行相应的平均计算,然后对所处理后的季度平均和年平均进行线性回归、距平值、滑动平均等分析,其中春季:3 — 5月,夏季:6 — 8月,秋季:9 — 11月,冬季:12 — 次年2月。

图1 甘孜州气象站点分布Fig. 1 The distribution of the meteorological stations in Garzê

1.3 研究方法

基于时间序列连续分析:一元线性回归、累计距平、5 a滑动平均和Mann-Kendall突变检验。

(1)一元线性回归:反映一个因变量与一个自变量之间的线性关系,以时间为横坐标序列,气候要素为纵坐标序列构建的一元线性回归方程,是研究分析气候要素在时空上变化特征上经常使用的方法之一(贺伟等,2013),公式为:

式中:yi为气候要素,xi为时间,a为常数,b为系数,反映了气候要素变化的速率。通常用一元线性回归的系数b×10表示气候要素的变化倾向率,温度、降水、风速、相对湿度和日照时数的倾 向 率 的 单 位 分 别 为℃ · (10a)-1、mm · (10a)-1、m · s-1· (10a)-1、% · (10a)-1及h · (10a)-1。

(2)距平分析:气候距平,是用来表示气候值与气候均值之间的大小变化关系。如果气候要素的序列值与其平均值的差大于零,则为正距平;反之,小于零,则为负距平(魏凤英,2007)。表示为:均值x,距平值xi-x。

(3)滑动平均:也叫加权平均,可以用来估算变量的局部均值,使得变量的更新与一段时间内的历史取值有关。该分析可消除初始值的弊端影响,从而使气候要素变化趋势更为显著。本文对州内的日照时数进行5 a滑动平均计算,得到州内11个站点55 a来的变化趋势。

(4)Mann-Kendall突变检验:是由Mann和Kendall提出的一种用于统计学中的非参数检验法,该方法的统计值不一定要按某种分布,而且检验结果不受个别异常数据的影响,所以常被用来检验水文、气候等要素的时间序列趋势变化(符淙斌和王强,1992)。

在M-K检验图中,正序列(UF曲线)和逆序列(UB曲线),当正(反)序列在某一时间点超过置信区间时,则表明该时间点发生显著的上升或下降趋势。若正、反序列只有一个交点,且位于置信空间内,则该点表示为在某时刻发生了突变,否则为突变不明显或不能确定是否发生突变。

2 研究结果

2.1 日照时数年际变化

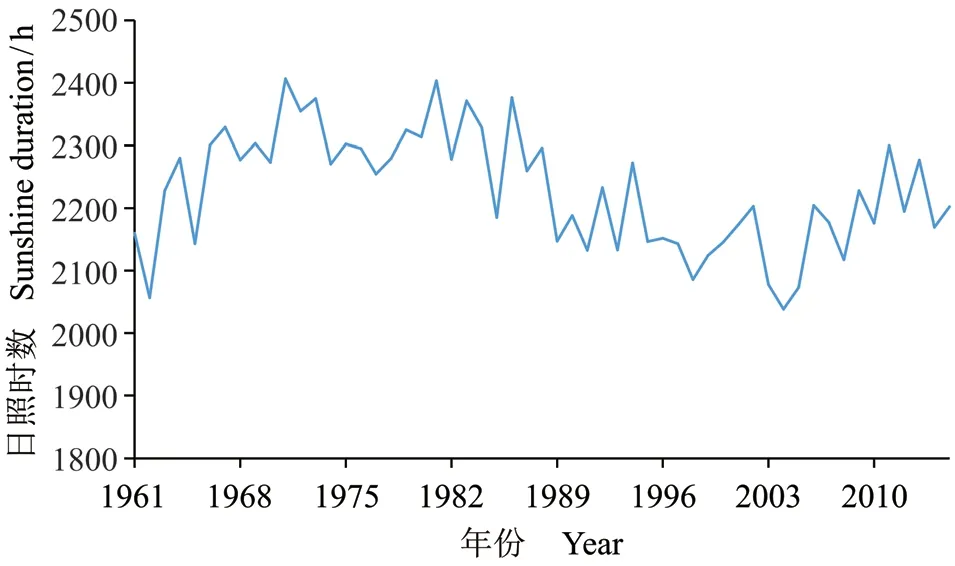

由图2得知,甘孜州地区近55 a来日照时数在2038.2 — 2406.5 h变化,具有较大的波动性。55 a平均日照时数为2228.0 h,1962年、1998年和2003 — 2005年平均日照时数在2100 h以下,相对较少,其中2004年是55 a来最低的,为2038.2 h;1971年和1981年日照时数相对较高,均在2400 h以上,其中1971年最高,为2406.5 h,两者相差368.3 h。其他年份日照时数在2100 — 2400 h,相对适中。这种差异主要与不同年份之间的气候不同有关,进而影响日照时数。

图2 1961 — 2015 年甘孜州日照时数年际变化Fig. 2 Interannual variation of sunshine duration in Garzê during 1961 — 2015

2.2 日照时数季节变化

由图4可知,甘孜州地区四季日照时数均呈减少趋势,春、夏、秋、冬季节的减少速率分别为6.4 h · (10a)-1、6.8 h · (10a)-1、6.9 h · (10a)-1、6.3 h · (10a)-1。其中,夏、秋季的减少趋势最为明显,春、冬季日照时数减小相对缓慢,即秋季日照时数减少速率最快,夏季比秋季略慢,春季比冬季略快,冬季最慢。可知,夏、秋两季日照时数减少对年际的减少趋势贡献较大,而春、冬两季日照时数对年际减少趋势贡献较小。

图4 1961 — 2015 年甘孜州日照时数距平四季变化Fig. 4 Seasonal variation of sunshine duration anomaly in Garzê during 1961 — 2015

在该州近55 a的四季日照时数变化中,春季变化幅度最大,最大值达到165.5 h(图4a),春季日照时数在20世纪60年代中期 — 90年代阶段开始以正距平为主导,表明该阶段的日照时数均大于春季平均数;而日照时数偏低主要发生在1992 — 2008年,该阶段日照时数均低于平均数;在2008年之后,日照时数开始变得起伏不定,在正负距平之间波动。甘孜州地区夏季日照时数波动最大,为203.4 h(图4b),20世纪初期及末期与21世纪初期夏季日照时数以负距平为主,日照时数较均值偏少,20世纪60年代中期 — 90年代以正距平为主,日照时数偏多,1971年出现最大值为603.5 h,1962年出现最小值为400.1 h,20世纪90年代前后与21世纪10年代前后变化幅度较大;除了20世纪60年代初、中期不同外(图4c),秋季与春季有着相类似的变化情况,秋季日照时数变化幅度最小,为130.3 h;甘孜州地区冬季出现了正距平最大值为351.9 h(图4d),冬季主要在均值上下变化且变化幅度较小,但在20世纪70年代后期与90年代初期出现了正峰值。

甘孜州地区的四季日照时数变化有着较大的差异,可能与每个季节的太阳高度角不同有关,从而影响着太阳辐射到地面的能量(陈碧辉等,2008)。

2.3 日照时数突变

对甘孜州地区1961—2015年的年日照时数进行M-K突变检验分析(图5a)发现,1962年前,UF<0,说明日照时数表现出下降的趋势;1962 — 1994年,UF>0,说明日照时数呈上升的迹象,1995年后,UF<0,说明日照时数表现出下降的趋势,且在1970年左右超出0.05置信水平线,表现出显著的上升趋势与当时的气候大突变和本身的气候敏感有关;UF与UB两条曲线有且只有一个交点且在置信线内于1989年,突变明显,滞后于全国(1981年)(虞海燕等,2011)。

从四季的突变图中可得出,春季(图5b)在1974前,UF>0,日照时数表现出上升趋势,1975 — 1992年,UF线正负交替,日照时数波动反复,1989年后,UF<0,说明日照时数表现出下降的趋势,UF与UB两条曲线有一个交点且在置信线内于1989年,突变明显。夏季(图5c)UF线与年UF线呈相同变化,但维持明显突变的时间期变短,UF与UB线有一个交点且在置信线内于1991年,突变明显。秋季(图5d)最大不同之处就在于1968 — 1986年前后,UF线正负交替,日照时数波动反复,UF与UB线有三个交点且都在置信线内,突变不明显。冬季(图5e)在2000年前后,UF>0,日照时数表现出上升趋势;之后,UF<0,说明日照时数表现出下降的趋势;UF与UB线有一个交点且在置信线内于1994年,突变明显。

图5 甘孜州地区1961 — 2015年全年、各季日照时数 M-K 突变检验Fig. 5 Mann-Kendall test of annual and seasonal sunshine duration in Garzê during 1961 — 2015

2.4 空间变化

1961 — 2015年,甘孜州地区年际日照时数(图6a)较大值在石渠和甘孜的北部地区,其中理塘地区日照时数最大,为2662.7 h,日照时数较小值在以康定、九龙的东南地区和乡城的西南地区,其中康定地区日照时数最小,为1676.5 h,二者相差986.2 h,中部地区稳定在2590 h左右,德格西部地区和丹巴的东部地区则在2000 h左右。

全年的日照时数增减情况(图6b):从全年来看,日照时数减小主要集中在德格、甘孜和康定的西部地区及中部地区,新龙和稻城之间的南部地区,而极少数日照时数增大主要集中在乡城的西北部地区、石渠的北部地区和九龙东南小部分地区。其中,日照时数增大速率最快集中在乡城的西北部地区,最大值达到了52.9 h · (10a)-1,日照时数减小速率最大值发生在西部的德格地区,最小值为-122.5 h · (10a)-1,减少速率超过50 h · (10a)-1的有甘孜、德格和新龙地区,而增大速率超过50 h · (10a)-1的只有乡城地区。

相比全年来看,春季(图6c)日照时数变化最大之处是石渠的北部地区,全年的日照时数变化速率由增到减;就夏季日照时数变化情况而言(图6d),在春季空间变化图的基础上,以稻城、丹巴和康定之间的东部和南部地区减小速率明显加快;秋季(图6e)是与全年的日照时数变化情况最接近的;冬季(图6f)日照时数变化减小的范围在缩减,主要集中在德格和九龙的西部及东部地区;而石渠和甘孜的北部地区日照时数变化增速加快。日照时数增速最快发生在夏季的乡城地区,最大值为17.4 h · (10a)-1;日照时数减少最快发生在冬季的德格地区,最小值为-41.2 h · (10a)-1;可以看出,四季变化的最值与年际变化的最值所在地区相同,冬季的日照时数变化情况最大,而秋季的日照时数变化情况最小。

图6 1961 — 2015年甘孜州地区年日照时数及年际、各季气候倾向率空间分布Fig. 6 Spatial distribution of annual sunshine duration, interannual and seasonal sunshine duration tendency rate in Garzê during 1961 — 2015

3 讨论

3.1 日照时数时空变化特征

由图3可知,1961 — 2015年甘孜州地区日照时数以25.1 h · (10a)-1的速率减少,小于全国(-36.9 h · (10a)-1)(虞海燕等,2011)、西南地区(-31.9 h · (10a)-1)(杨小梅等,2012)日照时数的减少速率。1971年之前距平值大体上呈上升趋势,日照时数逐渐偏多,其中1971年增加178.5 h;20世纪70年代日照时数出现V型变化;20世纪90年代到21世纪初距平值呈下降趋势,日照时数逐渐偏少,其中2004年减少189.8 h。由滑动平均值得知,在1971年前日照时数呈上升趋势,在1980年前后至2003年前后期间日照时数呈下降趋势,之后就呈上升趋势。

图3 1961 — 2015 年甘孜州日照时数距平年际变化Fig. 3 Interannual variation of sunshine duration in Garzê during 1961 — 2015

由图6可知,州内空间的日照时数变化差异很大。影响日照时数的主要因素为地势、气候和纬度等因素,甘孜州是山地高原地貌,海拔较高但气候变化多端,后者的影响超过了地势影响,但一些高原地带如乡城的西南地区地势影响则较强。四季的日照倾向率有显著的差异,主要与各个季节的太阳高度角不同有关,从而影响到达地面太阳辐射的能量(周晓宇等,2013)。

3.2 日照时数和其他气候因子的相关性

相关研究表明:降水量、风速、水汽压、气温、能见度、气溶胶浓度等因子影响日照时数(申彦波等,2008;陈少勇等,2010;符传博等,2013),其中云、降水、水汽压、能见度、气溶胶等是直接影响因子,而温度和降水通常是通过改变直接因子的方式影响日照时数。黄菊梅等(2014)对洞庭湖周围部分站点研究分析发现:总云量越多日照时数就越少,反之总云量越少日照时数就越多,二者有着显著的负相关关系;陈碧辉等(2008)对日照时数与总云量的关系研究也支持了上述观点。大气能见度是影响日照时数的一个主要参数,但其直接影响因子是大气中的水分子含量和颗粒浓度含量通过改变大气能见度来实现的(陈少勇等,2010;赵胡笳等,2015)。此外,也有研究表明:空气污染加重会导致气溶胶粒子浓度急剧增加,是日照时数减少的重要原因(郑小波等,2010;王钊等,2012)。

甘孜州深受青藏高原气候影响,且具有典型的气温低、降水少、冬季长和日照足等特点(常婷婷,2016);降水主要集中在夏半年(5 — 10月),气温高、气候相对湿润;冬半年(11月至次年4月)降水少,气候干燥寒冷(梅燕,2010),且高原面和半山坡以上风速较大;城市化相对落后,人为污染较少,草地和森林遍布该区。相较于气候因子(温度、降水、风速和相对湿度)通过改变大气中气溶胶等微颗粒物质浓度大小来影响地表接受太阳辐射能,该区的高海拔地势和保护完好的绿色环境区(气溶胶等微颗粒浓度较少的原因)是影响日照时数长的主要因素。

由于受到气象数据的限制,本文主要讨论气温、降水量、风速、相对湿度与日照时数的时空变化关系。

3.2.1 日照时数与气温

由甘孜州近55 a的温度数据计算得出,该地区的温度以0.242℃ · (10a)-1的速率增温,也顺应了当下全球气候变暖的趋势(已通过0.01显著性水平检验),由图7可知,日照时数与气温呈负相关关系,相关系数为-0.2,在同一年份中,气温偏高的时候往往日照时数偏少,反之气温偏低的时候日照时数偏多。随着经济的发展,城市下垫面和大气污染越来越严重,使得地面反射、散射太阳能在增加,大气增加了对能量的吸收,这也导致了温度的升高(刘德义等,2010),林俊等(2009)对大气气溶胶研究发现,气溶胶不仅阻挡了太阳辐射而且也吸收了太阳能,严重影响了地表温度变化。

图7 1961 — 2015年甘孜州地区年日照时数和年平均气温距平变化Fig. 7 Variation of annual sunshine duration and annual average temperature anomaly in Garzê during 1961 — 2015

3.2.2 日照时数与降水

甘孜州55 a间降水呈微弱的减少趋势,减少速率为11.22 mm · (10a)-1(未通过0.01显著性水平检验)。由图8可知,日照时数与降水呈负相关关系,相关系数为-0.6,降水增多的同时,日照时数在减少,反之增加。本研究结果与郑有飞等(2012)对京津冀地区的研究结果相同,都表明降水量与日照时数呈负相关。相反,周晓宇等(2013)和马琪等(2012)研究则表明,降水的增加促使地面太阳能的增加,进而影响到日照时数的增加,两者表现出正相关关系。

图8 1961 — 2015年甘孜州地区年日照时数和年平均降水量距平变化Fig. 8 Variation of annual sunshine duration and annual average precipitation in Garzê during 1961 — 2015

3.2.3 日照时数与风速

甘孜州55 a间风速呈显著减少趋势,由图9可 知,变 化 倾 向 率 为0.085 m · s-1· (10a)-1(已 通过0.01显著性水平检验)。日照时数与风度呈正相关关系,相关系数为0.6。二者的序列变化相吻合,风速增高的同时,日照时数也增高,反之。由于城镇化建设加快、植树造林变多、气候的极端化加剧(夏季风减弱、大气气旋活动减弱和大陆性冷高压加强)导致了风速的减小(任国玉等,2005),进而影响了大气中气溶胶等物质不易扩散,从而导致地表所接收到的太阳辐射能减弱,很难达到日照时数记录的标准,使得日照时数减少(林俊等,2009);虞海燕等(2011)对全国194个气象站的研究也认为,风速与日照时数有着很好的对应关系。

图9 1961 — 2015年甘孜州地区年日照时数和年平均风速距平变化Fig. 9 Variation of annual sunshine duration and annual average speed in Garzê during 1961 — 2015

3.2.4 日照时数与相对湿度

甘孜州55 a间相对湿度以0.352% · (10a)-1的速率呈减少趋势(已通过99.5%显著性水平检验)。由图10可知,日照时数与相对湿度呈负相关关系,相关系数为-0.5。某地区相对湿度越大,则表明该地区的水汽含量越多,大气中水分子含量的增多导致气溶胶等颗粒物质在大气中滞留并变大,不利于日照时数的增加(林俊等,2009);并且贾金明等(2007)对河南地区日照时数与相对湿度的关系研究分析也得出了相同的观点,两者有相反的对应关系。

图10 1961 — 2015年甘孜州地区年日照时数和年平均相对湿度距平变化Fig. 10 Variation of annual sunshine duration and annual average relative humidity in Garzê during 1961 — 2015

4 结论

基于 1961 — 2015 年甘孜州地区 11 个气象观测站的气象资料(气温、降水、风速、相对湿度和日照时数)和前人的研究结果,利用一元线性回归、5 a 滑动平均、累计距平、Mann-Kendall突变检验和样条函数等方法,对甘孜州地区气候的时空变化进行研究,主要得到以下结论:

(1)时间尺度上,年际日照时数以每10 a减少25 h的趋势减少且年均值为2228.0 h,在20世纪70、80年代较多,60年代前后和21世纪初较少;四季的日照时数也分别每10 a减少6.4 h、6.8 h、6.9 h和6.3 h的速率呈减少趋势,其中,秋季和夏季对年日照时数减少率贡献最大。

(2)空间分布上,日照时数最大值出现在理塘海拔较高的地区,为2662.7 h,最小值出现在康定海拔较低的地区,为1676.5 h;北部的高原地区、中部的河谷地区和南部的稻城古冰帽地区日照时数多于东部河谷区和其他地区。年际和四季的空间倾向率变化大致相同,其中,石渠北部地区和乡城、九龙南部地区出现增加的趋势,德格东部地区及新龙等部分中部地区出现减少趋势且无条带状分布。

(3)突变分析上,该区年际日照时数于1989年发生突变,且春、夏、冬季分别于1989年、1991年和1994年发生突变,都滞后于全国(1981年),只有秋季突变不明显。

(4)相关性分析上,气候要素中风速和降水量与日照时数变化呈显著相关关系,相关系数分别为0.6和-0.6,而气温和相对湿度均与日照时数呈负相关关系,相关系数分别为-0.2、-0.5,其中气温与日照时数相关性最弱。