贵州七星洞石笋文石-方解石序列记录的气候变化

2021-02-17黄守毅蔡演军吕雁斌LawrenceEdwards

黄守毅 ,蔡演军 ,吕雁斌 ,贺 梅 ,成 星 ,程 海 ,R. Lawrence Edwards

1.中国科学院地球环境研究所 黄土与第四纪地质国家重点实验室,西安 710061

2.中国科学院大学,北京 100049

3.西安交通大学 全球环境变化研究院,西安 710054

4.中国科学院第四纪科学与全球变化卓越创新中心,西安 710061

5. Department of Earth Sciences, University of Minnesota, Minneapolis 55455, USA

石笋是洞穴次生碳酸盐的一种,因其具有适合U-Th精确定年、气候代用指标丰富、相互对比性强等特点而适用于研究古气候和古环境的变化(Cheng et al,2019)。由于石笋可分为文石型、方解石型和文石(方解石)-方解石(文石)型(林玉石等,2009),其矿物相的变化可以通过肉眼观察石笋剖面和镜下鉴定岩石薄片快速获取,且其变化与气候波动和/或环境的演变存在密切联系,因而开展相关的石笋岩石学研究对于深入理解区域气候环境变化具有重要作用。例如:Railsback et al(1994)在研究非洲南部有文石与方解石交替生长的石笋时,通过14C测年和石笋纹层计数,发现该石笋的文石-方解石复合层为年层,并通过比较其矿物组成时间序列和当地的气象记录,推断出该样品方解石层和文石层的厚度分别与年降雨量和夏、秋两季的温度呈正相关;Denniston et al(2000)在研究尼泊尔中部具有文石-方解石纹层的石笋时,发现石笋矿物组成的变化记录了印度夏季风在全新世晚期的变化,其矿物组成自样品底部至顶部呈现文石为主—文石与方解石互层—方解石为主的变化过程,指示了气候向更湿润条件的转变。

在中国季风区,利用方解石型石笋(Yuan et al,2004;Wang et al,2005)和文石型石笋(Cosford et al,2008;Li et al,2011;Zhang et al,2013)开展的古气候研究已取得了一定成就,但文石-方解石型石笋中文石-方解石交替出现的气候环境意义的相关探讨还尚显匮乏。在此方向着力并与常用的δ18O、δ13C指标结合,将有助于理解中国季风区文石-方解石型石笋中矿物相变化与气候演变之间的关系。本文通过对贵州七星洞一个文石-方解石型石笋进行岩石学薄片鉴定、铀系定年和碳、氧同位素组成测试,分析了该样品文石层生长和石笋δ18O值、δ13C值变化的关系,探讨了引起该石笋文石层生长的可能机理及气候环境意义。

1 洞穴概况与样品特征

七星洞(26°04′ N,107°16′E,海拔约978 m)位于贵州省都匀市凯口镇凯酉村东南约2 km处,属亚热带季风气候影响的高原岩溶地区(图1)。研究区年均气温约16℃,年均降水量超过1100 mm,夏季降水(5—8月)占据全年降水总量的60%以上,具有较为明显的雨热同期现象(图2)。洞穴发育在下石炭统—中石炭统的石灰岩和白云质灰岩中(陈建庚,2001),洞深近400 m,洞穴盖板最大厚度约80 m(蔡演军等,2001)。洞穴上覆土层厚度变化极大,约为6—180 cm(平均33 cm)(王世杰等,2009);上覆植被发育茂盛,以灌木为主(殷建军等,2016)。

图1 七星洞和董哥洞地理位置示意图Fig. 1 Geographical location map of Qixing Cave and Dongge Cave

图2 七星洞临近气象站点(25°83′ N,107°55′E)记录的1951 — 2015年月平均温度和月平均降水量Fig. 2 Monthly average temperature and precipitation from 1951 to 2015 recorded by meteorological stations near Qixing Cave (25°83′ N, 107°55′ E)

石笋QXZ采自七星洞内约350 m处,样品总长约13 cm,其直径由底部的约12.4 cm逐渐减小至顶端的约5.2 cm。沿石笋生长轴方向切开并抛光,发现距石笋顶部约16 — 21 mm、33 — 43 mm、51 — 58 mm和75 — 82 mm的纹层颜色有明显的交替变化,可能指示石笋矿物组成的改变(图3a)。

2 实验方法与结果

2.1 岩石薄片鉴定

为了查明该石笋在沉积过程中是否发生了矿物组成变化,在纹层颜色发生交替变化的特征层位磨制了岩石薄片,并在中国科学院地球环境研究所洞穴实验室使用Olympus BX60荧光-偏光显微镜观察和分析了该样品的矿物组成和晶体结构(图3a)。

从岩石薄片的单偏光(图3中A1、B1、C1、D1)和正交偏光(图3中A2、B2、C2、D2)照片可以看出,在石笋抛光面上表现为白色条带的为文石层,而中间深色及顶部偏黄色的则为方解石层,两种矿物界限分明,结构具有明显的差异:(1)宏观上文石层近白色,不透明。在显微镜下,文石晶体呈针状,部分晶体末端有些许溶解(图3中C2);整体上文石晶体从中心核向外放射形成扇状,扇形的中间对称轴垂直于生长表面(图3中D1、D2),表现出原生文石的生长特征(Perrin et al,2014)。(2)宏观上方解石层呈半透明,根据岩石薄片的镜下观察,方解石主要存在两种结构。与文石层交互的方解石层主要由自形 — 半自形方解石或沿c轴延长的自形 — 半自形方解石组成(图3中B1、B2、C1、C2),其中未发现原生文石残体,推断为原生方解石;靠近石笋顶端的方解石层呈延长的柱状结构,其长宽比明显大于6∶1,晶体间排列致密,未见孔隙(图3中A1、A2),该结构指示此段方解石形成于近水-岩平衡条件(Frisia et al,2000)。

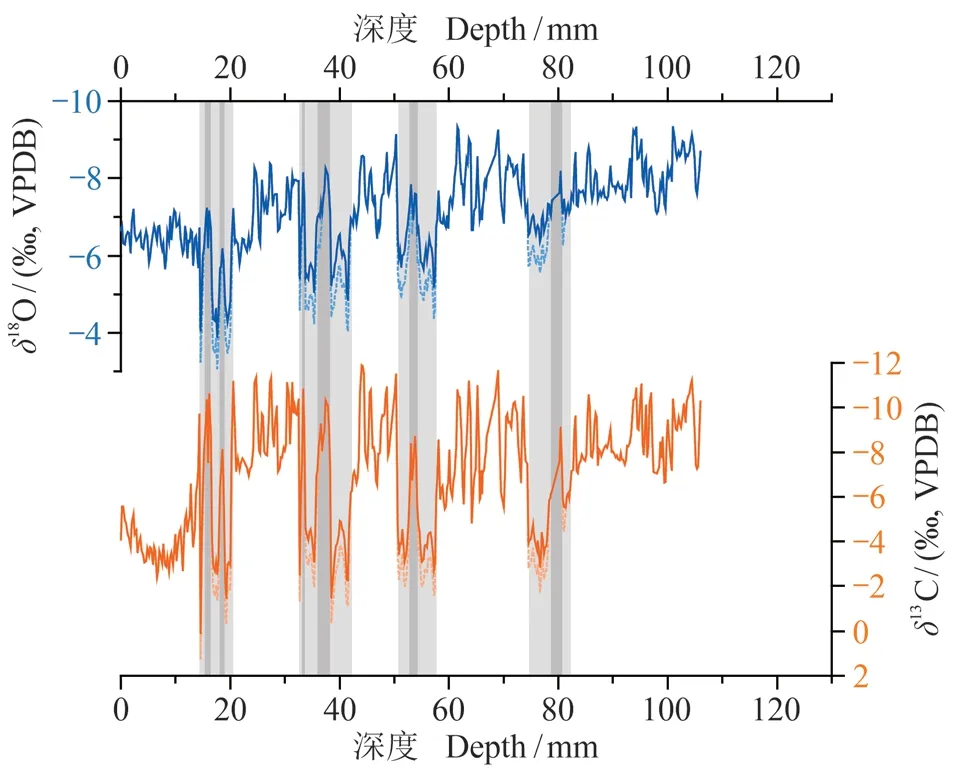

图3 七星洞石笋QXZ剖面图及岩石薄片照片(a)与碳氧同位素 — 深度图(b)对比Fig. 3 Photographs of petrographic thin sections of stalagmite QXZ (a) from Qixing Cave and the comparison between polished section and depth variations in δ18O, δ13C value (b)

2.2 U系测年

使用牙钻在石笋抛光面上沿生长轴方向共采得17个粉末子样用于石笋U-Th测年(采样位置见图3a),测年完成于美国明尼苏达大学地球科学系同位素实验室,使用仪器为Finnigan公司制造的Element(SC-ICP-MS),年龄误差≤1%(2σ)。其中,铀钍化学分离流程遵循Edwards et al(1987),测试方法参照Shen et al(2002)。

17个样品年龄为(9693 ± 95) a BP至(377 ± 39) a BP(“BP”即“before present”,此 处“present”指公元1950年),平均年龄精度为1.2%,纹层较清晰区段(深度≤110 mm)的最大年龄为(6052 ± 54) a BP,年龄结果在误差范围内符合石笋沉积规律(图3a)。由于样品在采集时仍有滴水,且深度约18 mm内的三个测试年龄指示此段沉积速率(约0.007 mm · a-1)较为稳定,因此将样品最顶部年龄假设为“零年”。

重建石笋QXZ的年代模式时主要使用了线性内插法。重建过程中,因为深度超过约110 mm区段的沉积层理不清晰,孔隙较多,所以最底部年龄((9693 ± 95) a BP)可能发生了年代混合或倒转,因此将其舍弃;考虑到深度约74.9 mm处的中值年龄5510 a BP存在近30 a的倒转,而其误差内最大年龄5535 a BP与上下两个年代点线性差值所获得的年代5550 a BP仅相差十余年,此差值对于重建该样品的年代模式影响较小,因此暂未使用该点年龄。另外,该样品的剖面特征未指示其顶部35 mm内有明显的沉积速率改变,但深度约20.4 mm((3340 ±73) a BP)和约30.8 mm处((3355 ± 79) a BP)的中值年龄只相差15 a,说明这两处年龄中至少有一个年龄的准确度可能较低,因此在进行线性内插时也暂时将此两点年龄跳过(图4空心圆圈)。使用线性内插法获得的石笋QXZ年代模式(图4黑色实线)与StalAge(图4橙色实线,Scholz and Hoffmann,2011)的拟合结果有较好的一致性,也进一步证实线性插值获得年代模式的可靠性。

图4 石笋QXZ年代模式Fig. 4 The age model of the stalagmite QXZ

2.3 δ18O和δ13C记录

碳酸盐氧、碳同位素分析采用由顶面刮削石笋的方法获取样品:首先平行于石笋抛光面切出约6 mm厚的薄板,接着沿石笋生长轴方向切出约1 cm宽的长条,最后使用刻刀平行于石笋生长层由上往下刮削取样,每毫米取样20 — 22个。因为石笋近底部区段难见清晰纹层,且有较多孔隙发育,使得该段样品记录的气候信息可能失真,所以样品采集截至距顶部106 mm处。按照刮削顺序,每隔4个刮削样品取1个作为测试子样,共计测试451个。测试完成于中国科学院地球环境研究所,使用仪器为Finngan MAT-252,测试时每10个样品内插一个标准,δ值相对于Pee Dee Belemnite(PDB)标准给出,δ18O和δ13C的分析误差≤0.08‰(2σ)。

根据测试结果(图3b),该样品δ18O值的变化范围为-9.3‰ — -3.1‰,平均值为-7.0‰,在深度约82 — 75 mm、58 — 51 mm、42 — 34 mm和21 — 16 mm有四次整体性的显著偏正,偏正幅度分别约为1.6‰、2.1‰、2.9‰和2.0‰。石笋δ13C值的变化范围为-11.9‰ — 1.2‰,平均值为-6.7‰,其变化特征在主体上与δ18O记录高度相似,但在变化幅度上有明显不同:与δ18O值对应的四次整体性δ13C值偏正分别具有约4.7‰、4.0‰、5.1‰和5.2‰的变化幅度。

3 讨论

3.1 石笋QXZ中文石层形成的可能机理

影响石笋矿物组成差异的环境因素包括围岩性质、洞内温度、湿度、滴水速率、溶液中CaCO3饱和度和Mg / Ca值等,其中,溶液的Mg /Ca值和CaCO3饱和度对文石沉积具有主导影响(Railsback et al,1994;de Choudens-Sanchez and González,2009;张海伟等,2010;Fairchild and Baker,2012;Rossi and Lozano,2016)。

已有实验证明:洞穴滴水中较高的Mg / Ca值会通过抑制方解石生长而有利于文石沉积(Burton and Walter,1987)。因为溶液中的Mg2+主要来源于白云岩(Riechelmann et al,2014),而七星洞围岩的部分区段包含白云质组分(陈建庚,2001),这为相关区段的渗流水提供了高Mg的地球化学背景;但石笋QXZ为文石-方解石型,并以方解石为主体,因此其沉积过程主要受到其他因素调控。在洞穴滴水中,Mg / Ca值的变化主要受到渗流水在围岩中滞留时间(Musgrove and Banner,2004)和渗流路径上CaCO3前期沉淀(PCP)的 控 制(Fairchild et al,2000)。当降水减少时,渗流区的空气饱和度增加,水的相对渗透率减少,增加了渗流水在含白云质围岩中的滞留时间,使得更多的白云石溶解贡献了更高的Mg / Ca值;同时,渗流路径中空气组分的增加和溶液流速的减慢,为PCP的发生提供了有利条件,进而导致滴水中CaCO3饱和度降低,Mg / Ca值增大(Fairchild and Treble,2009;Rossi and Lozano,2016),因此,有效降水的变化能在很大程度上控制洞穴滴水中Mg / Ca值和CaCO3饱和度的变化,进而主导石笋矿物组成的改变(张海伟等,2010;Rossi and Lozano,2016)。根据现代监测记录,低滴速、低CaCO3饱和度和高Mg / Ca值是形成针状文石的重要条件(Duan et al,2012),这与石笋QXZ的文石特征对应,所以,石笋QXZ中的文石层很可能沉积于气候干旱时期。

3.2 文石层出现与碳、氧同位素组成变化的联系

石笋QXZ中文石层的出现与δ18O值、δ13C值的四次快速整体偏正具有同时性(图3),说明很可能具有相同的主导因素。因为七星洞上覆土壤层和洞穴顶板较薄,降水在到达地表后会快速进入洞穴内部系统,使洞穴石笋及时记录降水氧同位素的变化;另外,现代洞穴监测发现七星洞石笋δ13C值的变化与Mg / Ca值呈正相关(王世杰等,2009),说明当环境因素逐渐有利于文石沉积时,石笋δ13C值也同期偏正。因此,这三个指标应同时响应于气候干湿程度的变化。据此可以初步推断:由于七星洞所处地区气候雨热同期,降水的增多伴随气温的上升;湿热的气候有利于植被的生长和微生物的活动,推动了植被覆盖度增加,同时降水的增加促使土壤水的停留时间缩短,并相对减少了地表降水的可能蒸发以及水-岩相互作用和先期沉积等的影响,最终使得石笋δ13C和δ18O值同期变负;相对地,当二者较快速变正时,则指示了干旱事件的发生,并促使了文石的沉积。

为了进一步理解这种可能的区域气候驱动,可根据平衡条件下文石-水比方解石-水的δ18O值偏正约0.6‰ — 0.8‰(Tarutani et al,1969;Kim and O’Neil,1997;Kim et al,2007;Alonso-Zarza et al,2011),δ13C值偏正约1.1‰(Zhang et al,2015),将文石部分的δ18O值、δ13C值按照-0.8‰,-1.1‰校正为方解石δ18O、δ13C深度序列(图5)。校正后的方解石序列在与原来文石层对应的深度仍然表现出明显的δ18O、δ13C值偏正,指示了此时的干旱气候和动力分馏影响,这种δ18O、δ13C变化与区域降水之间的联系可以得到该洞穴已有研究(蔡演军等,2001;张美良等,2003;马乐等,2015)和邻近地区方解石石笋记录(Tan et al,2018)的支持。

图5 石笋QXZ校正方解石序列Fig. 5 Corrected calcite sequence of stalagmite QXZ

3.3 记录对比

将该石笋的校正方解石δ18O记录与相近的董哥洞石笋δ18O记录(Dykoski et al,2005;Wang et al,2005)进行对比(图6),有助于理解QXZ记录中的气候干旱是否在其他记录中有所体现。

从图6可以看出,校正的QXZ方解石δ18O记录与董哥洞δ18O记录在近6000 a均具有整体偏正的变化趋势,体现了长期变化趋势在记录间的“重复性”。并且在这一时段,DA记录中的三次弱季风事件与QXZ记录的干旱事件呈现一定的对应关系,并分别以约5600 a BP、4200 a BP和2800 a BP为中心(图6)。虽然QXZ记录中约5000 a BP时的δ18O偏正与DA的δ18O记录没有直接对应,但这种变化在D4的δ18O记录中似有显现,说明不同洞穴系统对单一气候变化的敏感性可能存在差异,也表现了同一洞穴不同样品对同一气候事件的记录可能存在些许不同。

图6 七星洞石笋QXZ(B)与董哥洞石笋DA(A:Wang et al,2005)、D4(C:Dykoski et al,2005)的δ18O记录对比Fig. 6 Comparison of the stalagmite δ18O records between Qixing Cave (B: this study) and Dongge Cave (A: Wang et al, 2005; C: Dykoski et al, 2005)

受限于石笋QXZ缓慢的沉积速率和较薄的文石层沉积,现有的测年手段难以对其矿物相转变的年代进行精确限定,因此,相较于董哥洞DA和D4记录,石笋QXZ中相对较少的年龄控制和在矿物相转变时可能存在的沉积间断,使得QXZ记录的气候干旱与董哥洞记录中的弱季风事件存在一定时间上的差异。另外,石笋QXZ中并没有明显表现出董哥洞δ18O记录中近2000 a的两次弱季风事件,这可能是因为该样品在此时段的沉积过慢导致的短期气候信息遗漏;另外,样品顶部(深度<15 mm)区段仅有一个年龄控制点,也可能导致了此段年代模式的偏差。

4 结论

七星洞石笋QXZ具有特征性的文石与方解石交互生长的结构,其文石层的出现对应δ18O值、δ13C值的快速大幅偏正,有力地说明了这种变化系由同一因素控制。综合洞穴中文石形成的可能机理与碳、氧同位素组成变化的一般规律,可以认为七星洞石笋QXZ中文石层的出现指示了干旱事件的发生。

通过与董哥洞δ18O记录进行对比,发现董哥洞记录中的弱季风事件与七星洞QXZ记录中的干旱事件具有一定的对应关系,表现了季风变化对地区降水具有重要影响。但这种由石笋文石层出现来指示干旱事件/弱季风事件的发生在更大区域范围内是否具有普适性还需要更多研究支持。