阿司匹林相关性脑出血钻孔引流术后继发性脑梗死的危险因素分析

2021-02-16汪美平张先斌张有昆龚存林

邓 磊 汪美平 张 珑 张先斌 秦 荣 张有昆 龚存林

1)中国人民解放军联勤保障部队第九〇八医院,江西 南昌 330002 2)樟树市人民医院,江西 樟树 331299

脑出血是指非外伤性脑实质内血管破裂引起的出血,占全部脑卒中的20%~30%,是临床常见的急重症,具有较高的致死率和致残率[1-2]。目前临床上针对脑出血患者主要采取手术治疗,其中钻孔引流术由于操作简单、手术时间短、局部麻醉、风险小等优点被广泛应用[3]。虽然钻孔引流术相对于传统开颅手术来说已大大降低了手术风险,但依然有部分患者在术后发生严重并发症,对患者的治疗和预后造成极大影响[4]。脑梗死是脑出血患者钻孔引流术后常见的并发症之一,是导致患者术后卒中、瘫痪、失语以及意识障碍的主要原因,影响患者预后,若处理不当可影响手术疗效,甚至危及患者的生命安全[5]。

阿司匹林是临床常用的解热、镇痛和抗炎药之一。近年来发现该药可抑制血小板聚集,在预防心脑血管术后血栓的形成方面有重要作用,已被作为心脑血管疾病常用的一级和二级预防药物[6]。临床上阿司匹林常用于预防短暂脑缺血发作、心肌梗死、人工心脏瓣膜和静脉瘘或其他手术后血栓的形成,部分心脑血管疾病患者为了预防脑梗死也在日常生活中有口服阿司匹林的习惯[7]。但有研究显示[8],阿司匹林在抑制血栓素合成的同时会对患者的凝血功能造成影响,大大增加患者脑出血的风险,因此阿司匹林带来的益处可能被其所致脑出血风险抵消。对于脑出血患者来说,长期口服阿司匹林会导致发病时出血更多,病情更危急,预后不良的风险可能更大。因此,探究口服阿司匹林与脑出血患者术后预后不良的关系意义重大。目前已有研究对脑出血患者术后发生脑梗死的相关因素进行探讨[9],但对于口服阿司匹林对脑出血患者术后的影响还未见报道。本研究以179 例有口服阿司匹林史的脑出血患者为研究对象,分析患者钻孔引流术后继发性脑梗死的危险因素,探究口服阿司匹林对脑出血患者预后的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选取2016-09—2019-10 中国人民解放军联勤保障部队第九〇八医院急诊科收治的179 例有口服阿司匹林史的脑出血患者为研究对象,其中男89 例,女90 例,年龄(59.27±6.52)岁。纳入标准:(1)年龄50~75周岁;(2)所有患者均符合脑出血的诊断标准;(3)发病距首次CT检查时间≤6 h;(4)服用阿司匹林2~10 a。排除标准:(1)不明原因的脑出血患者;(2)有凝血障碍的患者;(3)重要器官严重衰竭的患者;(4)有重度颅脑损伤的患者;(5)有脑梗死史者;(6)临床资料不全或不配合研究的患者。本研究已通过院伦理委员会审批(编号:201805003),患者及家属均已知悉研究相关情况并签署知情同意书。

1.2 临床资料收集及随访 收集患者既往病史、用药史等基本资料,并进行血小板计数、血压、白细胞计数、血红蛋白、D-二聚体、三酰甘油(triglyceride,TG)、总 胆 固 醇(total cholesterol,TC)、低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoproten-cholesterol,LDL-C)、胱抑素C(cystatin C,Cys C)、高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoproten-cholesterol,HDL-C)、血糖、同型半胱氨酸(homocysteine,Hcy)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、高敏C 反应蛋 白(high sensitivity C-reactive protein,hs-CRP)、载 脂 蛋 白A1(apolipoprotein-A1,APO-A1)、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、载脂蛋白B(apolipoprotein-B,APO-B)等指标的检测。

1.3 手术方法 根据患者术前头颅CT结果,确定血肿位置、手术穿刺点、方向以及深度。对患者局部麻醉后,将粉碎穿刺针固定在电钻上,从头皮穿入后在血肿腔穿出,对血肿进行抽吸,用尿激酶冲洗,后在血肿腔内注入3万~5 万U 尿激酶和2~3 mL 生理盐水,夹闭3 h 之后开放引流,每天冲洗2~3 次,血肿全部清除后,拔出穿刺针。

1.4 统计学分析 通过SPSS 22.0、R 4.0.0统计学分析软件对数据进行处理分析。采用K-S 正态性分布检验计量资料,用均数±标准差(±s)表示符合正态分布的数据,采用独立样本t检验组间比较,计数资料用率(%)表示,组间比较采用χ2检验。将组间差异有统计学意义的因素纳入logistic 多因素回归分析,选出阿司匹林相关性脑出血患者术后继发性脑梗死的独立危险因素,用以构建脑梗死风险预测模型,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

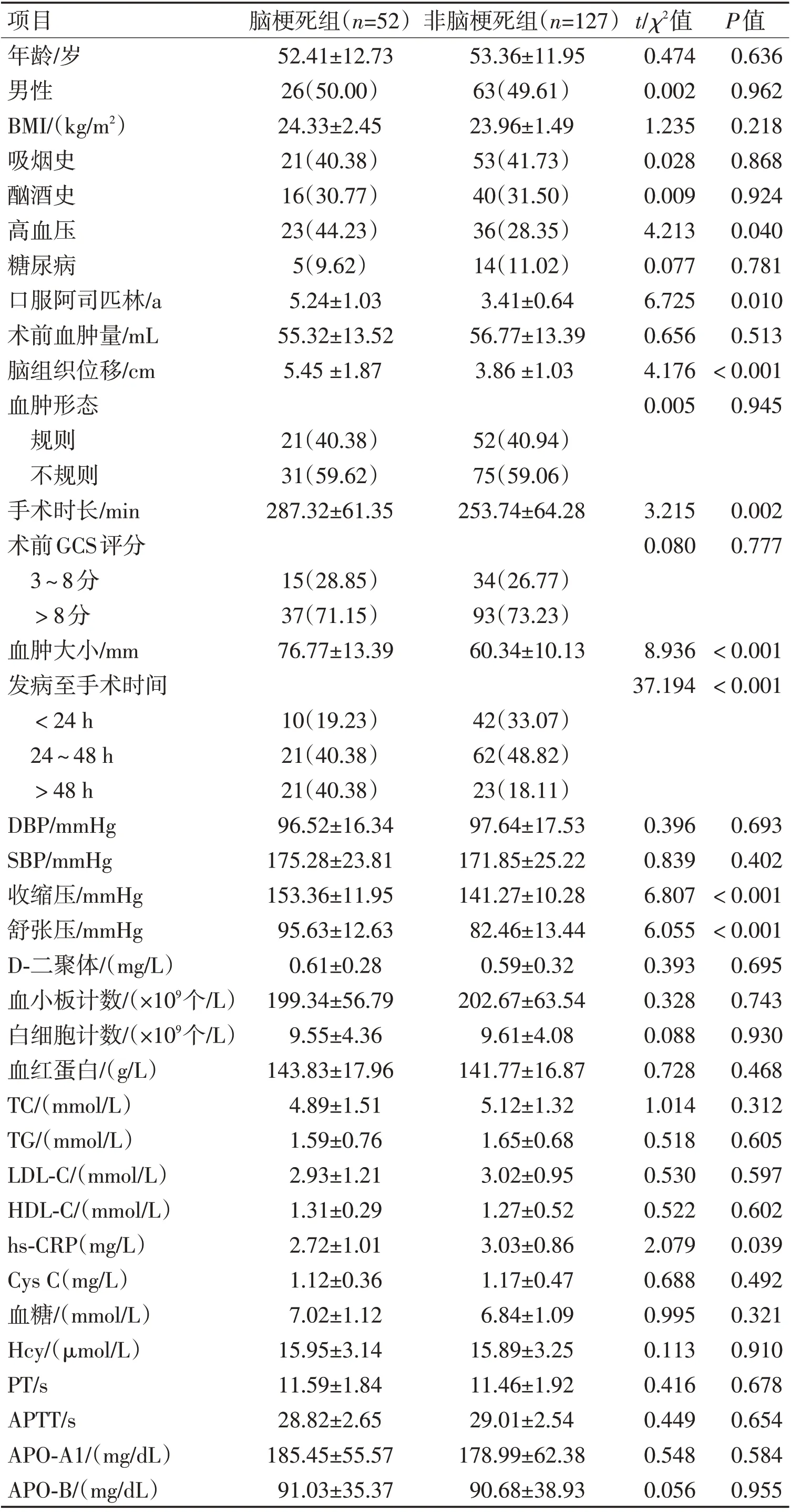

2.1 2 组患者一般资料对比 共纳入有阿司匹林服用史的脑出血患者179例,其中脑梗死组52例,非脑梗死组127例。脑梗死组高血压人数、口服阿司匹林时间、收缩压、舒张压、术中出血量、手术时长、发病至手术时间、血肿大小均高于非脑梗死组,hs-CRP 低于非脑梗死组,差异均有统计学意义(P<0.05),其余指标差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组一般资料比较Table 1 Comparison of general data of the two groups

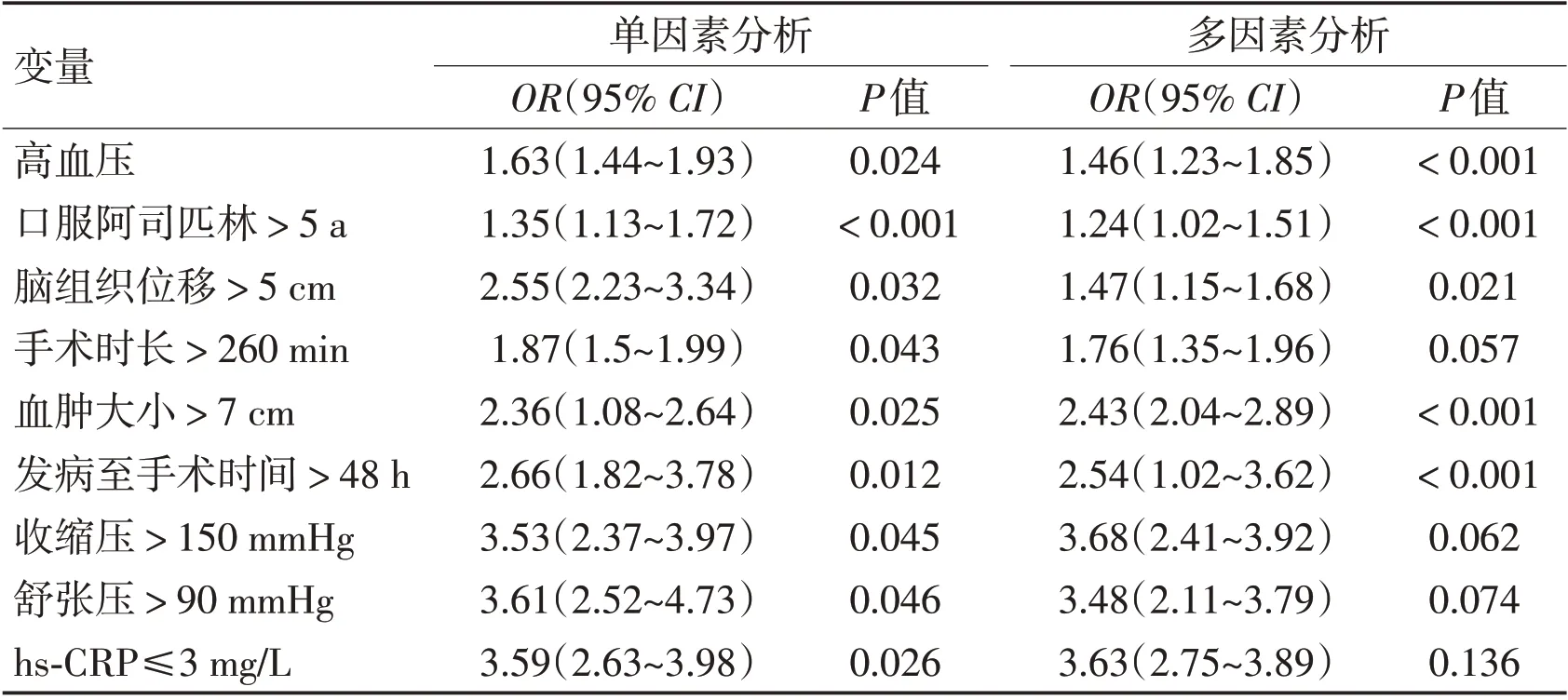

2.2 继发性脑梗死的logistic回归分析 基于LASSO回归分析的非零系数,筛选单因素中具有统计学意义的因素,以最小准则的10 倍交叉验证来识别LASSO回归模型中的最优惩罚系数λ,λ值持续增大到1 个标准误差时,λ值为模型最优值,筛选出5 个预测因子,分别为高血压、口服阿司匹林时间、脑组织位移、血肿大小以及发病至手术时间(图1)。多因素logistic 回归分析显示,口服阿司匹林时间、血肿大小、脑组织位移、高血压以及发病至手术时间是阿司匹林相关性脑出血患者术后继发性脑梗死的独立危险因素。见表2。

表2 继发性脑梗死的logistic回归分析Table 2 Logistic regression analysis of secondary cerebral infarction

2.3 构建列线图预测模型 将多因素分析中的独立危险因素用于构建阿司匹林相关脑出血患者术后继发性脑梗死的预测模型(图2)。对比列线图后可知,高血压积分为45.03,口服阿司匹林时间>5 a积分为48.21,脑组织位移>5 cm 积分为51.35 分,血肿大小>7 cm积分为45.67,发病至手术时间>48 h 积分为63.84,5 项总分为254.1,故对应的风险值为0.76,预测术后出现继发性脑梗死的概率为76%。

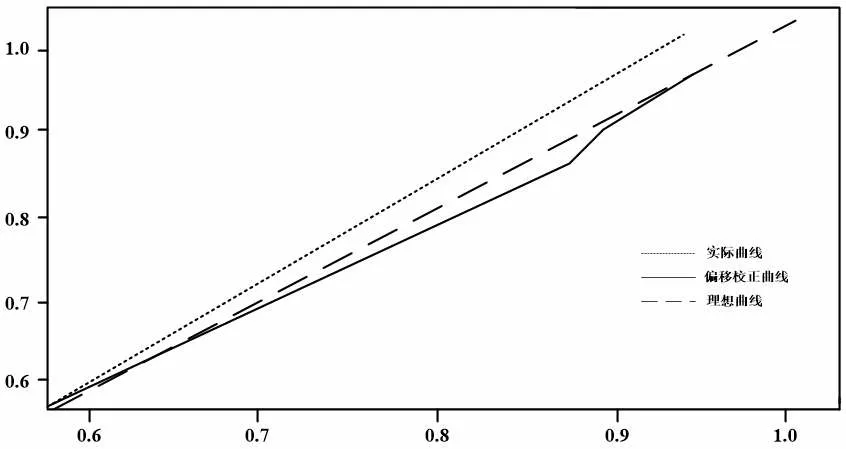

2.4 模型验证 区分度测试结果显示,本列线图预测模型C-index为0.822(95% CI:0.691~0.878),校准图中实际曲线与理想曲线较为贴合,表明列线图模型对阿司匹林相关脑出血患者术后继发性脑梗死的预测情况与实际情况相符(图3)。Bootstrap法重复抽样内部验证结果,C-index 指数为0.817(95% CI:0.683~0.862),仅下降0.005(图2B);外部验证结果显示,C-index指数为0.809。

图2 阿司匹林相关脑出血患者术后继发性脑梗死的列线图模型Figure 2 The nomogram model of postoperative secondary cerebral infarction in patients with aspirin-related intracerebral hemorrhage

图3 列线图模型校准图Figure 3 Calibration diagram of nomogram model

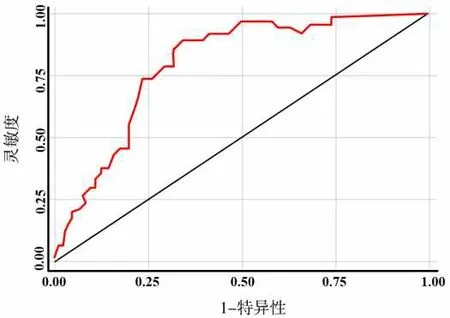

2.5 ROC 曲线 绘制列线图模型预测阿司匹林相关脑出血患者术后继发性脑梗死的ROC 曲线(图4),计算曲线下面积(area under curve,AUC)为0.892,95%CI:0.832~0.923。

图4 列线图模型的ROC曲线Figure 4 ROC curve of the nomogram model

3 讨论

脑出血是指非外伤性脑实质内血管破裂引起的出血,发生原因主要与高血脂、糖尿病、高血压、血管的老化、吸烟等脑血管病变密切相关[10-11],在50~70 岁及男性群体中多发,出血前多无预兆,病死率较高[12]。临床针对脑出血患者常采用手术治疗的方式,其中开颅手术和钻孔引流术是目前最常用的两种主流手术方法。传统的开颅手术可直接清除颅内血肿,但该手术往往需要全身麻醉且手术时间较长,因此风险较大,术后患者容易预后不良。钻孔引流术是一种微创手术,只需局部麻醉,且同时具有手术操作简便、时间较短、风险小等优点,因此该方法备受医师和患者的信赖。虽然钻孔引流术已经相对降低了风险值,但依然有患者术后出现各种并发症,从而严重影响患者康复。研究[13-14]表明,钻孔引流术治疗后约10%的脑出血患者出现脑梗死现象,这是由于脑出血时出血动脉损伤,导致该血管供血的部位出现梗死。脑出血以后脑组织容易产生水肿,对周围脑组织产生压迫,引起周围脑组织出现梗死;此外,脑出血后脑动脉痉挛也可以引起相应部位的缺血,继而引发脑梗死,使致残率和病死率大大增加[15]。既往研究[16]显示,脑出血患者术后继发性脑梗死的机制复杂,受多种因素影响,如高血压、脑组织位移、血肿大小、抢救时间等,本研究也证实了这一观点。研究[17]表明高血压史越长、血压越高,血管越易发生病变,发生脑梗死的概率越大。血肿大小是导致患者高血压形成的主要原因,因此,血肿越大患者发生脑梗死的概率也越高[18-20]。通过脑组织移位可判断脑疝的形成和严重程度。脑疝主要是由于颅内压不均而导致的一种疾病,在病情发展的过程中,供血动脉受到压迫,可能会诱发脑梗死[21-22];此外,脑组织移位对患者的静脉回流造成阻碍,也是引发脑梗死的不容忽视的影响因素,与本研究结果一致。

研究[23]表明,阿司匹林可应用于缺血性脑血管疾病的防治,能够抑制血小板中血栓素的合成,从而有效降低脑梗死的形成风险,是临床上治疗脑梗死的常用药。有研究[24]指出,使用阿司匹林治疗可有效改善脑梗死患者的临床症状,减少并发症的发生。由于阿司匹林在心脑血管的预防上日益体现出重要作用,越来越多的心脑血管病人有口服阿司匹林的习惯[25-26],但是临床经验发现长期服用阿司匹林会抑制血小板环氧化酶的活性,从而影响患者的凝血功能。一般情况下,患者凝血功能无法立刻恢复,往往需要在停药1周以上才可产生新的血小板。但当患者发生脑出血时病情危急,需要急诊手术,并无足够的等待时间,因此有阿司匹林服用史的患者在手术中止血困难,术后不良预后的风险可能更大[27-29]。本研究选择有阿司匹林服用史的脑出血患者179例,根据术后是否发生脑梗死进行分组对比患者的一般资料,单因素分析显示,脑梗死组口服阿司匹林的时间显著久于非脑梗死组,提示口服阿司匹林是脑出血患者术后发生脑梗死的重要影响因素。多因素分析显示,在已确定的高血压、脑组织位移、血肿大小等危险因素之外,高血压、口服阿司匹林的时间也是阿司匹林相关性脑出血患者术后继发性脑梗死的独立危险因素。由此可知,对于脑出血患者,阿司匹林服用史对术后脑梗死带来的益处可能被其所致出血风险抵消[30],弊大于利。基于logistic 回归分析结果,本研究将高血压、口服阿司匹林时间、脑组织位移、血肿大小和发病至手术时间等情况构建列线图模型对患者术后继发性脑梗死的风险进行预测,结果显示高血压史、口服阿司匹林时间越长、脑组织位移越大、血肿越大、发病至手术时间越久的患者术后发生脑梗死的风险越高,预测术后出现继发性脑梗死的概率为64%。采用校准曲线和ROC 曲线对模型的预测效能进行评价,结果显示预测值与实际观测值接近,模型预测的准确度较高,AUC 为0.892,预测准确度为85.93%,表明该模型的预测能力较强。

本研究局限性:样本量较小,限制了因素组合的结果,且样本收录范围有限。高血压、口服阿司匹林时间、脑组织位移、血肿大小以及发病至手术时间是阿司匹林相关性脑出血患者术后继发性脑梗死的独立危险因素。依据独立影响因素构建的列线图预测模型对患者术后继发性脑梗死发生风险预测效能较好。临床上应严格阿司匹林用药指征,动态监测凝血指标,以改善患者预后。