我国乡村青年教师研究的脉络、热点及展望

——基于CiteSpace的计量可视化分析

2021-02-15萧子扬

萧子扬

一、问题的提出

“乡村教师是发展更加公平更有质量乡村教育的基础支撑,是推进乡村振兴、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的重要力量。”[1]事实上,发展乡村教育,教师是关键,他们既是办好教育的基础,也是乡村振兴的源泉,必须把乡村教师队伍建设摆在优先发展的战略位置。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央始终高度重视乡村教师队伍的建设,并制定出台了一系列政策措施,使得我国乡村教育事业发生了深刻变化和取得了历史性成就。代表性事件如下:第一,2015 年6 月,国务院办公厅印发了《乡村教师支持计划(2015—2020年)》,旨在加强我国边远贫困地区乡村教师队伍建设和解决长期存在的“师资结构不合理”“整体素质不高”等突出问题。[2]第二,2018年1月,中共中央、国务院颁布的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》明确提出,必须深刻认识到教师队伍建设的重要意义,深入实施乡村教师支持计划,关心乡村青年教师工作生活,巩固乡村青年教师队伍。[3]第三,2020年7月,教育部等六部门出台的《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》强调,必须把乡村教师队伍建设摆在优先发展的战略地位,及时关心青年教师工作生活,优化乡村建功立业的制度和人文环境。[4]可见,努力造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍是我国实现教育现代化目标的重要前提条件,而乡村青年教师则是其中一个极为关键的群体,值得引起我国社会各界的广泛关注和高度重视。

结合既有研究情况来看,我国已经涌现出了不少有关乡村青年教师的研究成果,并有一部分研究者开始尝试对既有研究成果展开梳理、综述。刘胡权运用质性研究策略对我国农村青年教师的思想特征、生存状态和专业成长等方面的研究成果进行了归纳、总结。[5]徐龙、唐一山从宏观层面对我国乡村教师研究的基本特征进行了高度概括,认为面临着研究取向“浪漫化”、研究视域“褊狭化”、研究立场“本土化”等问题。[6]刘文华着重对有关农村代课老师的研究成果展开了梳理和评述。[7]此外,李书琴运用CiteSpace计量可视化分析软件对我国乡村教师研究的进展进行了初步剖析[8],但是较少涉及乡村青年教师这一特殊群体[9]。综上所述,尽管我国学术界对乡村教师研究进行了一定程度的梳理,但对乡村青年教师这一关键群体的关注程度仍然有待加强,也尚未有研究者采取文献计量的视角对既有研究成果展开较为系统、全面的梳理。基于此,本文重点结合中国知网(CNKI)数据库和CiteSpace 计量可视化分析软件,从热点词、关键词等视角出发,尝试对我国乡村青年教师研究的现存文献展开系统检索和深度挖掘,并科学分析我国乡村青年教师研究的发展现状、主要热点和前沿趋势,以期为新时代乡村教师队伍的建设和乡村振兴战略的发展提供一定的思路参考与经验借鉴。

二、研究方法和数据来源

CiteSpace计量可视化分析软件是一款基于最小树生成算法挖掘特定学科和特定领域的主要维度、核心主题、研究前沿、趋势热点等内容,并用可视化方式加以呈现的科学文献分析工具,其主要的理论基础包括哲学家托马斯·库恩的科学发展模式理论、科学家普赖斯的科学前沿理论等。[10]目前,该软件已经逐渐被我国学术界所熟知和广泛使用。[11]截至2021 年5 月20日,在中国知网以篇名为“CiteSpace”进行检索,共计3094 篇文章。可见,使用CiteSpace 可视化计量分析软件对特定研究领域成果展开梳理已然成为一个重要的研究趋势和必要的研究策略。[12]

同时,需要明确说明的是,由于中国知网数据库具有覆盖面广、文献数量多等显著特征,本研究选择将其作为主要的数据来源。具体操作过程如下:首先,在中国知网中,以“主题=乡村青年教师or 青年乡村教师or 乡村青年老师or 青年乡村老师or 农村青年教师or 青年农村教师or 农村青年老师or 青年农村老师”,或者“篇关摘(篇名、关键词、摘要)=乡村青年教师or 青年乡村教师or 乡村青年老师or 青年乡村老师or 农村青年教师or 青年农村教师or 农村青年老师or 青年农村老师”,或者“主题=90 后乡村教师or 新生代乡村教师”为检索条件进行检索(截至2021 年5 月20 日),一共获得389 条中文文献记录,并人工剔除相关程度不高的文献,最终筛选出151篇有效期刊论文作为本文的研究样本。其次,利用中国知网检索栏目中的“导出”功能,将151 条文献记录以“Refworks”格式导出到txt 格式的文档里,命名为“download_1984—2021”,并保存在“input”文件夹中,再利用CiteSpace 中data 栏目的“Import/Export”功能将文档转换成CiteSpace 可识别的内容,存入到“output”文件夹中,并复制到“data”文件夹,同时建立一个“project”空白文件夹,然后使用CiteSpace可视化计量分析软件以寻径算法(Pathfinder)对作者、机构、关键词、期刊等内容加以可视化分析,从而得出相应的知识图谱。[13]最后,再利用中国知网自带的计量可视化分析功能和Excel 等工具对相关结论加以补充和完善[14]。

三、文献统计分析

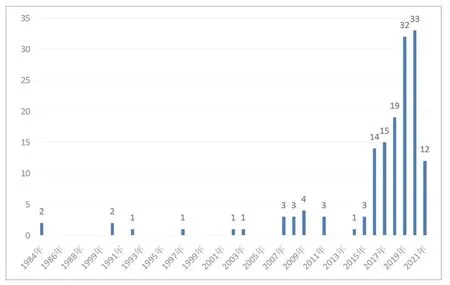

(一)文献产出时间和演进趋势

如图1所示,我国乡村青年教师研究的年度发表数量的变化特征较为明显。最早的研究始于1984 年,仅发表了两篇学术论文。此后在较长的一段时间里,我国学术界对于乡村青年教师这一议题的关注程度普遍较低,甚至出现了多年没有相关研究成果发表的情况出现,其中,1990 年2 篇,1992 年、1997 年、2002 年、2003 年、2014 年 各1 篇,2007 年、2008 年、2011 年、2015 年各3 篇,2009 年4 篇。从2016 年开始,有关乡村青年教师的讨论愈发高涨,研究成果数量也从原来的个位数向十位数、几十位数转变(2016年14篇、2017年15篇、2018年19 篇),并在2019 年、2020 年达到了一个相对的高峰,分别发表了32 篇和33 篇。事实上,之所以近年来我国学术界有关乡村青年教师的讨论正在逐年增多,是和该时期一些主流新闻报道、社会政策以及重大历史事件等因素有较大关系。具体如下:其一,《中国青年报》于2019 年10 月发表的《乡村青年教师激励的政策支点在哪里》一文引发了社会热议,并促使《乡村青年教师激励思路需要四个转变》等回应文章和时评报道逐渐增多。其二,《乡村教师支持计划(2015—2020 年)》《关于深化新时代教师队伍建设改革的意见》《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》等政策文件的出台,在很大程度上引导了社会舆论和学术研究的方向,促使我国学术界在最近的五年时间里对乡村青年教师的关注程度有了明显提升。其三,教育部在2018 年8 月实施启动了“乡村优秀青年教师培养奖励计划”,并拍摄了《乡村青年教师》等公益宣传片,旨在呼吁社会各界为乡村留住优秀的青年教师,从而确保我国乡村教育的振兴和可持续发展。

图1 我国乡村青年教师研究的年度发表数量分布图(1984-2021年)

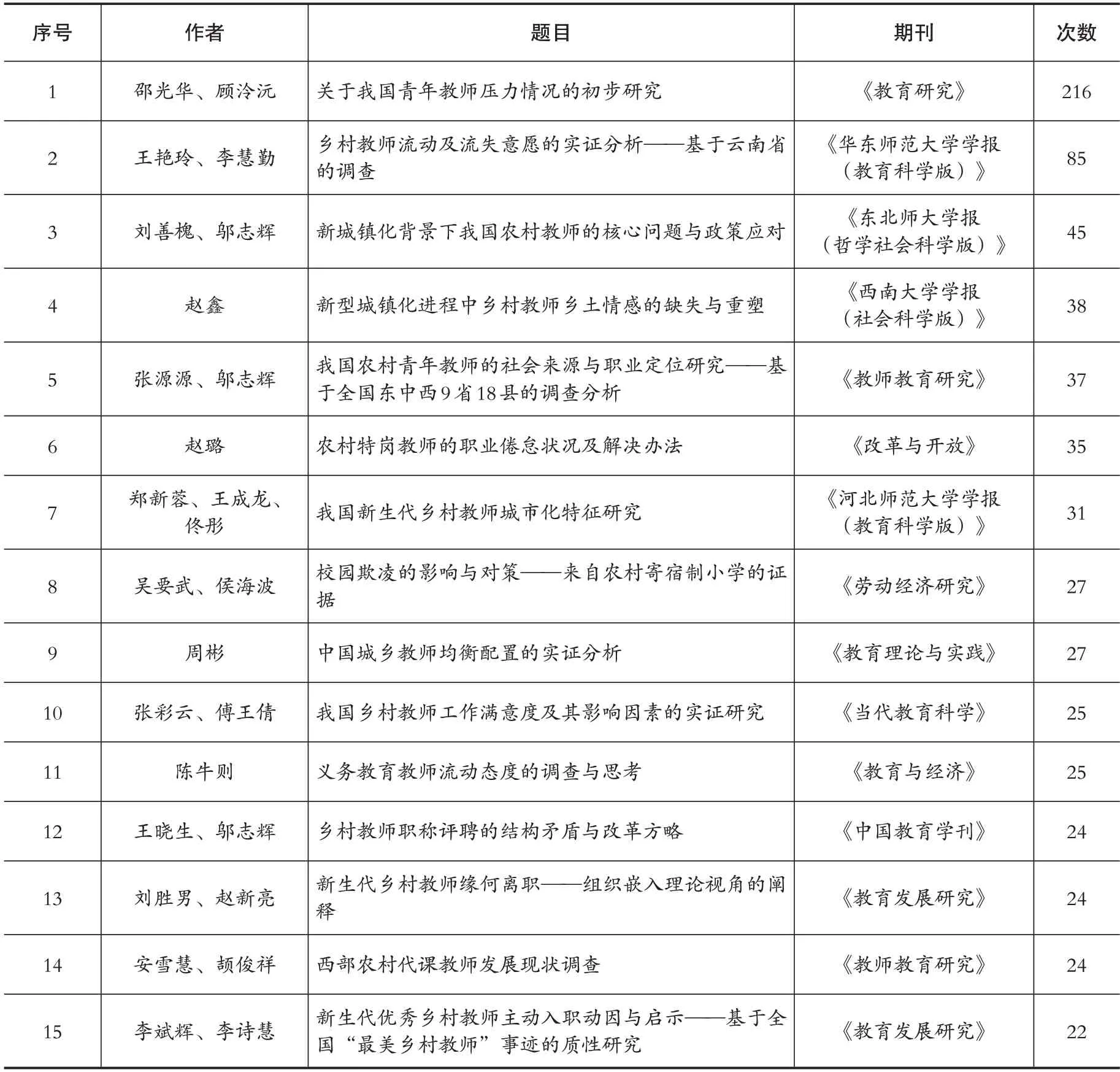

(二)高产出作者和高引用率文章分布

在CiteSpace可视化计量分析软件当中,以“Author(作者)”为“Node Types”、路径算法为“pathfinder”进行分操作和分析,获得了一个“Nodes(节点)=254”“Links(连线)=197”“Density(密度)=0.0061”的核心作者合作共现网络图谱。结合图谱可知,我国乡村青年教师研究的核心作者共现网络密度较为一般,仅有部分作者存在单次合作的情况,即郑新蓉、王成龙、佟彤、姚岩、武晓伟、孟雅琴、马瑶等人或多或少有合作关系。同时,结合普莱斯定律(高产作者最低发文量n=0.749*)来看,本研究中λmax=4,可得n为1.495(约等于2),意味着发文量2 篇以上的是我国乡村青年教师研究的核心作者。具体名单如下:郑新蓉、王成龙各4篇,王艳玲3篇,王定华、姚岩、邬志辉、唐智松、王中华、刘佳、王红、邵光华、刘胜男、薛海沣、杜亮、赵新亮、殷丽华、杨柳、高小强、唐亮平等人各2篇。此外,借助中国知网计量可视化分析这一功能可知,我国乡村青年教师研究单篇论文引用率达到20次以上的作者分别有:邵光华、顾冷沅(216次),王艳玲、李慧勤(85次),刘善槐、邬志辉(45次),赵鑫(38次),张源源、邬志辉(37次),赵璐(35次),郑新蓉、王成龙、佟彤(31次),吴要武、侯海波,周彬(各27 次),张彩云、傅玉倩,陈牛则(各25 次),王晓生、邬志辉,刘胜男、赵新亮,安雪慧、颉俊祥(各24 次),李斌辉、李诗慧(22 次),具体情况详见表1。可见,郑新蓉、邬志辉、王艳玲、刘胜男、赵新亮、王成龙等人既是发文量最多的作者,也是引用率较高的作者。

表1 我国乡村青年教师研究的高引用作者和文献分布情况

事实上,引用率高的文献说明在该研究领域获得了较大程度的认可,因而有必要梳理和总结上述文献的核心思想和代表性观点。其中,邵光华等人提到,尽管当前我国农村青年教师的压力值要略高于县城学校青年教师,但是整体而言二者在职业压力认知和自我总体压力感知方面没有显著差异。[15]王艳玲等人强调,乡村青年女教师的流动、流失意愿最为强烈,受到“子女上学及家庭生活”等现实性因素的作用和影响。[16]刘善槐等人认为,“年轻化”和“老龄化”并存、“中年塌陷”较为严重是当前我国乡村教师队伍建设进程当中所面临的一个重要问题。[17]赵鑫提出,乡土情感缺失是新生代乡村教师普遍面临的发展困境。[18]张源源等人认为,我国乡村青年教师的社会来源具有三大典型特征:其一,绝大多数人工作所在地为原籍;其二,父母以从事体力劳动为主,职业为农民或农民工;其三,毕业学校主要是一些层次和名气相对较低的地方师范院校。[19]赵璐提到,相较于其他教师群体,乡村青年男性特岗教师的职业倦怠程度最为严重。[20]郑新蓉等人强调,新生代乡村教师具有典型的城市化特征,即表现出较为明显的疏离乡村、趋向城市的态度和行为。[21]吴要武等人认为,青壮年教师流失率高是直接或间接导致农村校园欺凌现象难以有效缓解的一个重要原因。[22]周彬提到,乡村教师的流失率过高,因而不得不招收大量没有教学经验的大学应届毕业生。[23]张彩云等人强调,教龄在5 年以下的青年教师满足感较高,但是进入高原期后容易产生职业倦怠感,工作满意度也将相应降低。[24]陈牛则提出,相较于老年教师和城镇教师,青年教师和乡村教师更容易流失和离职。[25]王晓生等认为,乡村青年教师和音乐、体育、美术等“小科”教师职称评定与晋升的难度较大。[26]刘胜男等人强调,新生代教师流失严重、教师队伍“青黄不接”是阻碍乡村教育发展的一个重要原因。[27]安雪慧发现,年纪轻、教龄短、主要在本村从事教学工作、女性居多是我国西部农村代课老师的主要特征。[28]此外,李斌辉等人强调,浓厚的乡土情感和高度的职业认同是新生代全国“最美乡村教师”最为重要的品质。[29]总之,结合上述内容可以初步得出以下三点基本结论:第一,部分研究者已关注到了乡村青年教师在流失率、职业认同、职业倦怠等方面的性别差异。第二,也有研究者开始关注到了新生代乡村青年教师、农村代课老师等特殊群体,并就其生存和发展的现状展开了较为初步的探讨。第三,流失率高、职业认同较低、乡土情感缺失、职称评定和晋升难度较大是目前乡村青年教师面临的主要问题。

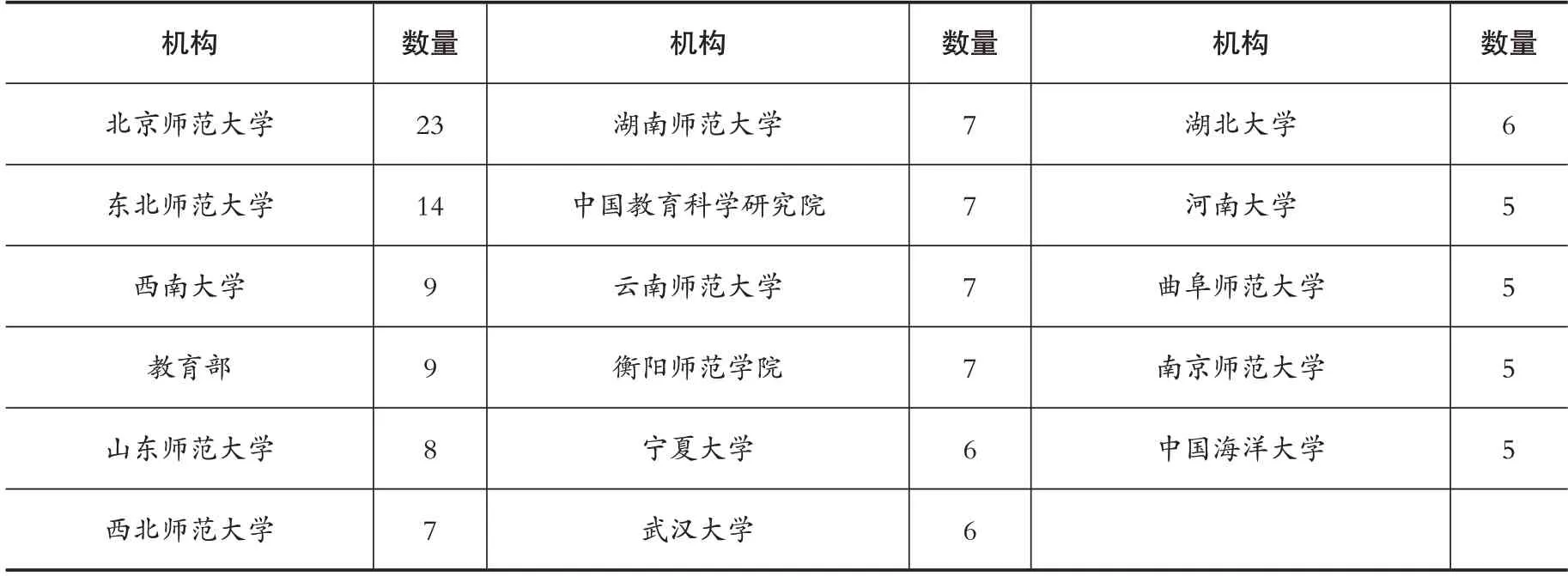

(三)研究机构、期刊和基金资助情况

结合CiteSpace 可视化计量分析软件和中国知网可视化工具对我国乡村青年教师研究的机构合作、期刊分布、基金资助进行分析后,可以得出以下三点基本结论:第一,在机构合作方面。师范院校是目前从事乡村青年教师研究的主要机构,并散布在我国的东、中、西部地区,而且部分中西部综合性大学、教育政策制定部门和教育科学研究机构也对乡村青年教师议题表现出了较高的研究兴趣。其中,教育部、中国教育科学研究院、西南大学、宁夏大学、武汉大学、湖北大学、河南大学等尤为典型。同时,在CiteSpace 可视化计量分析软件中进行“Institution(机构)”分析,路径算法为“pathfinder”,得出一个“Nodes(节点)=153”“Links(连线)=35”“Density(密度)=0.003”的研究机构合作共现网络图谱,因而可以在一定程度上认为,我国乡村青年教师研究机构的合作程度较不紧密。此外,结合中国知网的相关数据可知,北京师范大学的发文数量最多,共计23 篇,比排名第二的东北师范大学的发文量(14 篇)高出了9 篇,比排名第三的西南大学和教育部的发文量(9 篇)高出了14篇。其余发文量5 篇以上的研究机构主要包括山东师范大学、西北师范大学、湖南师范大学、中国教育科学研究院、云南师范大学、衡阳师范学院等,具体情况详见表2。第二,在期刊分布方面,发表有关我国乡村青年教师研究主题的期刊多数是教育类期刊,比如《人民教育》《教师教育研究》《中小学管理》《中国教育学刊》《教师教育学报》《教学与管理》等。不难发现,其中不少是具有较强专业性和学术影响力的教育类核心期刊。第三,在基金资助方面,我国政府部门和学术界对于乡村青年教师研究的基金资助力度相对较小,尤其是国家层面的资助较为缺乏,仅有一小部分研究获得了国家社会科学基金、教育部人文社会科学研究项目、全国教育科学规划课题等的支持。

表2 1984-2021年我国乡村青年教师研究的机构分布情况(5篇以上)

(四)主要研究热点

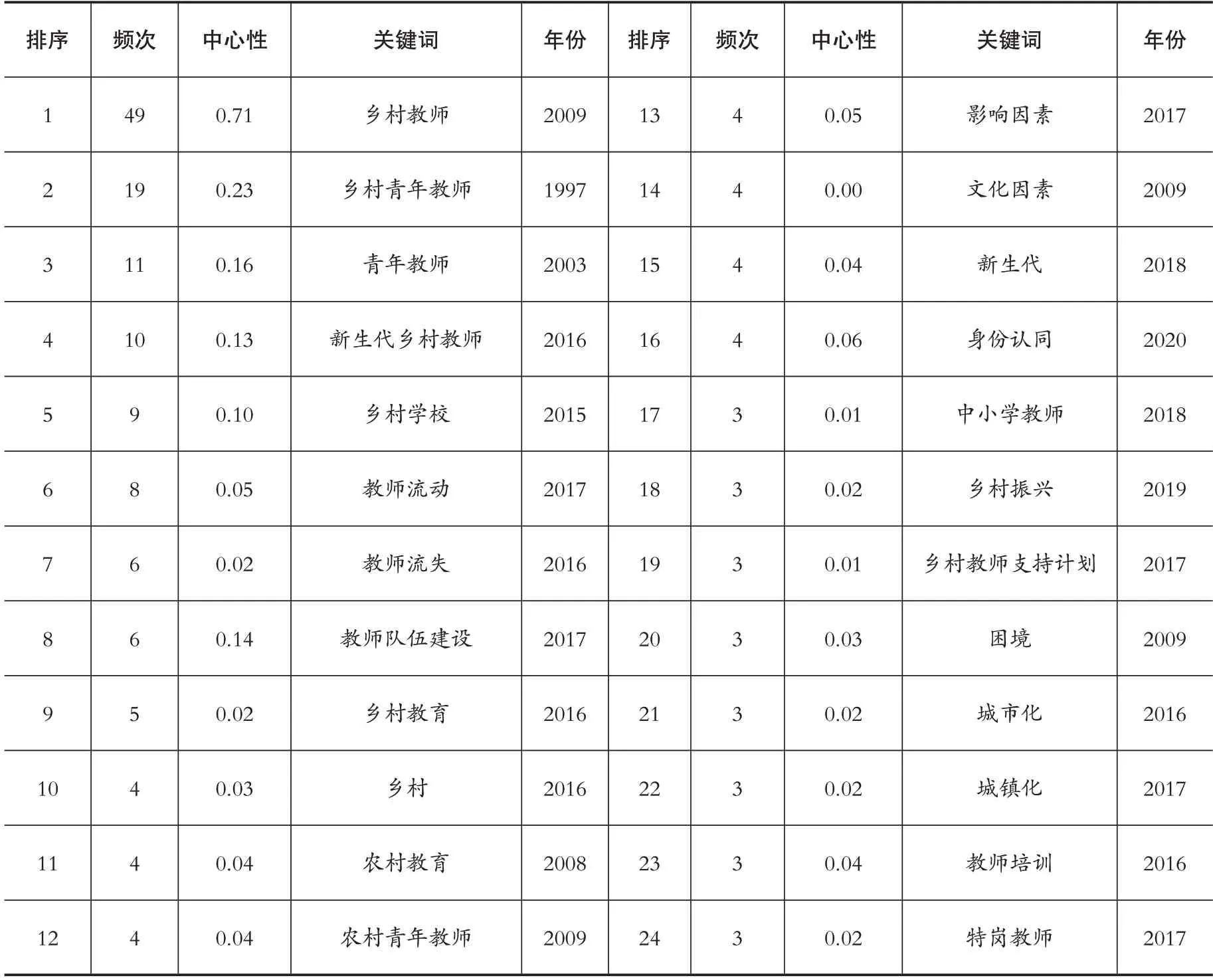

运用CiteSpace计量可视化分析软件对关键词出现的频次和中心性大小进行分析,能够科学把握我国乡村青年教师研究的主题。因此,结合CiteSpace计量可视化分析软件所得出的数据来看,在151 篇有效文献中,出现频次在3 次及其以上的关键词有24 个,主要包括“乡村教师”“乡村青年教师”“青年教师”“新生代乡村教师”“乡村学校”“教师流动”“教师流失”“教师队伍建设”“乡村教育”等(详见表3)。同时,表3数据充分显示,除了乡村青年教师、乡村教师等本身主体内容外,目前这一研究领域的热点主要集中在新生代乡村教师的现状、乡村青年教师流动和流失现象、乡村青年教师队伍建设、乡村青年教师对乡村教育的作用、乡村青年教师的城市化特征、乡村青年教师的身份认同困境及其影响因素、乡村青年教师和乡村振兴的关系、《乡村教师支持计划(2015—2020年)》的推进情况等方面内容。

表3 我国乡村青年教师研究关键词和中心性的分布情况

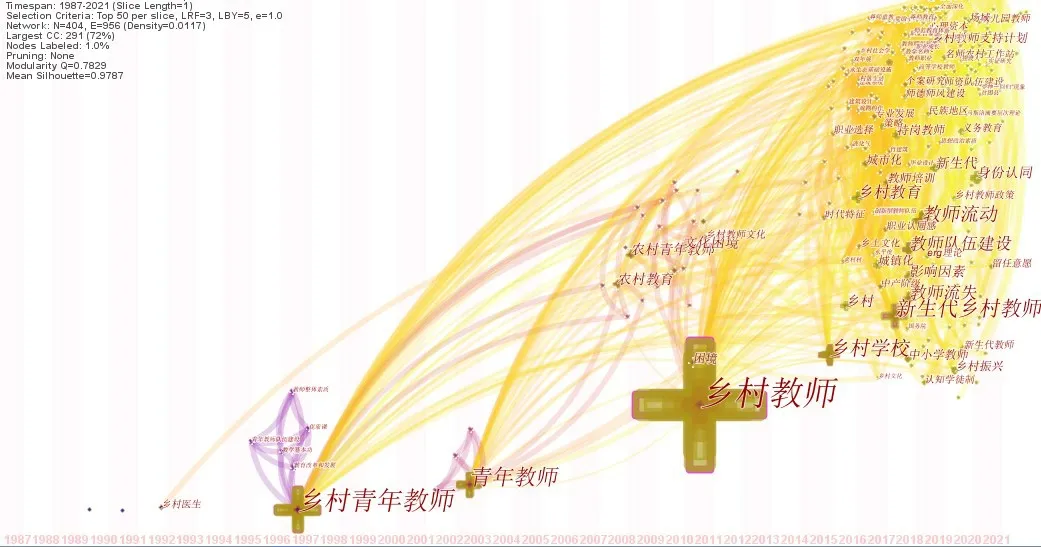

此外,聚类样式是CiteSpace可视化计量分析软件的一个重要功能,能够较为直接和客观地展示网络的聚类。其中,聚类样式中不同颜色的节点代表不同的聚类,从而确定该研究领域的主要热点。因此,使用CiteSpace 可视化计量分析软件对我国乡村青年教师研究的热点予以考察,得到了一个N=421、E=1007、Density=0.0114 的关键词聚类知识图谱(详见图2),并存在十大聚类:#0乡村教师、#1乡村青年教师、#2新生代乡村教师、#3教师流动、#4青年教师、#5乡村学校、#6新生代、#7教师培训、#8农村青年教师、#9困境。可见,该图以乡村教师、乡村青年教师、新生代乡村教师等关键词为中心,向多个方向发散、蔓延,主要涉及乡村青年教师的基本内涵、新生代乡村教师、乡村青年教师研究的主要理论视角、乡村青年教师面临的多元困境及其解决策略等内容。具体如下:

图2 我国乡村青年教师研究关键词聚类知识图谱

1.乡村青年教师相关概念界定

一方面,乡村教师及其概念界定是我国学者在从事乡村青年教师研究过程中不可避免地要涉及的内容。其中,张布和等人认为,乡村教师概念在我国由来已久,早在20世纪30年代,陶行知就在《改造全国乡村教育宣言书》当中明确提到,“乡村教育政策是要乡村做改造乡村生活的中心;乡村教师做改造乡村生活的灵魂……乡村师范之主旨在造就有农业身手,科学头脑,改造社会精神的教师”[30]。随着新中国的成立,广大农村教师作为教师队伍中的重要组成部分获得了较大程度的扩充,并为我国社会主义教育事业的发展发挥了不可替代的作用。当然,需要明确的是,我国长期以来更多的是将具有乡村教师身份的群体纳入到更大范围的“农村教育”概念体系当中,统称为“农村教师”,并延续至21世纪初。[31]另一方面,新生代乡村教师是我国乡村青年教师研究当中的一个特殊群体,主要是指20世纪80年代以后出生并在农村学校特别是在乡镇及以下学校任教的青年教师[32],因而他们被认为既是在中国社会急剧变革时代下成长起来的、带有时代变革特征的青年一代[33],也是共和国历史上数量最大、保障条件最好、学历最高和女教师比例最高的一代[34],并不可避免地面临着角色认同危机、城市倾向明显、流失率高等问题[35]。也正因为如此,《乡村教师支持计划(2015—2020 年)》等政策文件明确强调,要给予新生代乡村教师特殊关照,并建立更加稳定、更加强大的乡村教师队伍。

2.乡村青年教师研究的主要理论视角

当前,我国乡村青年教师研究的理论视角主要包括组织嵌入理论、EGR 理论、场域理论、社会空间理论、集体意识理论等,能够为相关研究的开展提供较为充分的理论支撑和思想借鉴。代表性理论如下:第一,组织嵌入理论。该理论旨在强调即使工作环境不是很理想,但是只要组织嵌入性程度较高就可以促使成员产生较强的依附性,因而能够“束缚”其离职行为。因此,有学者强调需要结合该理论对新生代乡村青年教师的离职行为加以剖析和探讨[36]。第二,ERG理论。它也被称为“新的人本主义需要理论”,其实质是对马斯洛需要层次理论的超越和发展,旨在强调人的需要满足是可逆的,即如果高层次的需要得不到满足,则将回归到低层次的需求的满足上。[37]因此,可以用该理论来理解和解释乡村青年教师的流动现象。第三,场域和社会空间理论。社会学家布迪厄强调,场域、社会空间会对社会成员的世界认知、行为选择等产生十分重要的作用和影响。[38]因此,需要及时借助场域和社会空间等理论考察我国乡村青年教师学习能力提升和生活方式变迁的具体情况。[39]

3.乡村青年教师的主要角色、作用和功能

正如前文所言,乡村青年教师是我国教师队伍中一个不可或缺的部分,对于实现教育现代化和城乡均衡发展而言具有十分重要的作用,因而我国不少研究者对其主要角色、作用和功能展开了论述。比如,钟芳芳等人强调,乡村青年教师是缓解我国留守儿童问题的重要力量。事实上,作为该群体的“第二重要他人”,他们既需要完成相应的教学任务,也需要和留守儿童一起面临各种成长危机和棘手问题,并提供必要的情感支持和科学的教育引导,从而在某种程度上弥合留守儿童的情感世界和精神生活。[40]同时,吴要武等人进一步提出,乡村青年教师能够在缓解农村校园欺凌现象发生等方面发挥着重要作用。此外,常亚慧特别强调,乡村青年教师既是农村教育发展的中坚力量,也是实现乡村文化振兴目标的关键群体,因而必须对农村学校中青年教师大量流失等问题予以高度关注,并采取一系列有效措施加以应对和解决。[41]

4.乡村青年教师的主要特殊类型

事实上,在乡村青年教师群体当中存在着几种特殊类型,包括乡村青年体育教师、乡村青年幼儿园教师、少数民族地区乡村青年教师、乡村青年特岗教师、乡村青年代课老师等,而且目前已经有不少研究者对上述群体展开了较为细致、科学的分析和探讨。其中,赵娇艳认为,目前我国乡村体育教师在年龄结构方面面临着不平衡发展的情况,具体表现为乡村青年体育教师占比较小,而乡村中年和老年体育教师占比较大,因而从长远来看会严重影响师资队伍的衔接和稳定,不利于乡村体育事业的可持续发展。[42]同时,李钰燕等人结合广西少数民族地区幼儿园教师的年龄分布情况(年轻教师和青年教师为主,占比为73.4%)认为,当前广西的幼儿教育发展还处于早期阶段,对于师资方面有大量需求,导致该地区幼儿园教师的年龄普遍呈现出低龄化的特征。[43]此外,还有部分研究者强调,特岗教师、代课老师的工作和生活状况较少被学术界关注,尤其是乡村青年特岗教师和乡村青年代课老师,他们实际上面临着诸多问题和挑战,因而呼吁学界要进一步深入探讨和系统研究该群体的一些基本情况。

5.乡村青年教师面临的现实问题、主要成因和应对策略

绝大多数研究者基于实地调研或量化分析后认为,我国乡村青年教师面临着不同程度的挑战和多类型的问题。其一,由于社会认知、职业情感、成长背景等方面的差异和影响,乡村青年教师(新生代乡村教师)在一定程度上面临着角色认同危机和身份认同困境,并主要表现为教学者角色的游离、反思者角色的疏离、研究者角色的隔离。[44]其二,由于我国新型城镇化进程不断推进,乡村文化传统、制度规范和社会结构在现代性等因素的影响下发生了重要嬗变,乡村教师尤其是新生代乡村教师面临着较为严重的乡土情感缺失的问题,即乡村青年教师对乡村教育的疏离,乡村青年教师对乡村生活的陌生,乡村青年教师对自身角色的迷茫。[45]其三,还有部分研究者从更为微观和细节化的视角对乡村青年教师所面临的问题展开了讨论,最为代表性的观点就是乡村青年教师在职称评聘方面面临着一个结构性矛盾,这实际上也是目前学术界较为忽视的内容。他们强调,乡村青年教师在职称评聘过程当中处于相对弱势的地位,职称评聘的倾斜政策也较少惠及该群体。[46]

同时,对于当前我国乡村青年教师所面临的问题,已经有部分研究者进行了成因分析,并提出了一系列行之有效的应对策略。比如,有学者认为,乡土知识意识弱化、不愿主动去学习与掌握乡土知识、乡土知识载体缺失、缺乏制度支持,以及师范教育中乡土知识的缺位是我国新生代乡村教师乡土知识缺失的主客观原因。[47]再比如,有学者认为,生存需求难以满足、人际关系复杂、自我发展受阻碍是导致我国农村青年教师队伍不稳定的主要动因。[48]此外,还有学者认为,物质环境的不适应、对乡村教育的估计不足是导致乡村青年教师流动(离职)的主要原因。[49]也正因为如此,我国绝大多数研究者提出,需要从工作、生活等多方面着手解决和应对乡村青年教师所面临的各种问题与困境。其中,观点最具有代表性、论述相对全面的学者当属肖庆亚,他强调,在工作当中,应当不断优化农村青年教师的发展环境,并为他们职称评聘、教育培训予以一定的政策倾斜。在生活当中,应当切实关心和关爱乡村青年教师,着力解决子女就学、夫妻两地分居、照顾老人等困难和矛盾。[50]当然也需要注意的是,对于乡村中小学青年教师而言,“国培计划”等政策的出台既是一种正向激励,也可能会面临着所谓的“囚徒困境”,因而有部分学者明确提出应当从剥离乡村教师与知识分子的概念、调控利益相关者的权力制衡、改革培训机制本身、捍卫教师专业发展权利、鼓励社会资本流动等多个维度尝试加以解决。[51]

总之,结合表3和图2的内容来看,我国乡村青年教师研究的热点主要包括如下五个方面:第一,乡村教师、乡村青年教师、新生代乡村教师的基本概念和发展现状。第二,乡村青年教师面临的流失现象、身份认同困境等问题及其主要成因。第三,乡村青年教师研究的主要理论视角和关键依据。第四,乡村青年教师对乡村教育的主要作用,以及乡村青年教师和乡村振兴的关系。第五,《乡村教师支持计划(2015—2020年)》的推进情况和评估机制。

(五)研究前沿和未来趋势

利用CiteSpace可视化计量分析软件生成我国乡村青年教师研究的关键词时区知识图谱(图3)和突变词分布图(图4)。其中,结合图3来看,在2005年以前,“乡村青年教师”和“青年教师”是最为主要的两个关键词,围绕它们形成聚类的相关词汇有“青年教师队伍建设”“教育改革和发展”“教学基本功”等。在2005—2015年期间,最为主要的关键词是“乡村教师”,围绕它形成聚类的相关词汇主要有“农村青年教师”“文化困境”“乡村教师文化”“农村教育”“困境”“职业倦怠”等。在2015 年之后,最为主要的关键词有“新生代乡村教师”“乡村学校”“教师流动”“教师队伍建设”“乡村教育”“新生代”等,围绕这些关键词形成的聚类的相关词汇主要有“特岗教师”“影响因素”“教师培训”“职业选择”“乡村教师支持计划”“心理资本”“场域”等。

图3 我国乡村青年教师研究关键词时区知识图谱

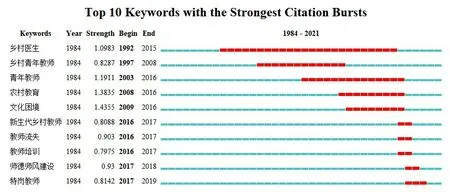

同时,结合图4 来看,我国乡村青年教师研究主要有十大突变词,即“乡村青年教师”“青年教师”“农村教育”“文化困境”“新生代乡村教师”“教师流失”“教师培训”“师德师风建设”“特岗教师”等,主要热度年份(区间)分别是1992—2015 年、1997—2008 年、2003—2016 年、2009—2016 年、2016—2017 年、2016—2017 年、2017—2018 年、2017—2019 年。

图4 我国乡村青年教师研究的突变词分布图

综上所述,不难发现,我国乡村青年教师研究主题的演进过程呈现出了明显的阶段性特征,并可以划分为以下三个主要阶段:

第一,研究起步阶段。2005 年以前,我国有关乡村青年教师的研究尚处于一个起步阶段。在该阶段,我国学术界逐步开始关注到了乡村青年教师这一群体,并着重围绕乡村青年教师的整体素质、乡村青年教师队伍建设、乡村青年教师的教学基本功提升策略、乡村教育改革和发展等方面展开了相对充分和扎实的论述。同时,也初步涉及了乡村青年教师和乡村医生的关系等方面内容的探讨。此外,也不难发现,在该阶段我国学术界并未单纯围绕乡村青年教师这一群体展开较为纯粹的概念界定、现象描述等研究工作,而是较早注重扩展乡村青年教师群体的外延和内涵,并明确对乡村青年教师教学基本功提升、乡村教育改革等内容展开了前瞻性探讨。

第二,以问题解决为关键旨趣的全新发展阶段。从2005年到2015年,我国有关乡村青年教师的研究进入了全新发展阶段。在该阶段,学术界主要关注的是乡村青年教师和乡村教育的关系,以及可能存在的各种文化困境,尤其是该群体所面临的文化困境和可能存在的影响因素等方面内容。然而不难发现,在该阶段,由于乡村青年教师群体规模的不断扩大,那个具有独特精神气质和经历了特殊成长环境的乡村青年教师在和乡土社会接触的过程当中不可避免地面临着一系列的文化困境。当然,需要说明的是,该阶段研究成果主要呈现出两个方面的偏向,一是绝大多数研究者侧重于从问题视角出发,对我国乡村青年教师群体及其研究展开相应的讨论,导致在一定程度上忽视了乡村青年教师在乡村建设、乡村振兴等方面的正向价值。二是不少研究者将该时期我国乡村青年教师所面临的问题简单归结为文化困境,实际上该群体面临的问题是多样化的,不能用简单的文化因素进行因果推论,而是需要考虑更加深层次的社会结构等因素。

第三,多元化探讨和政策出台阶段。在2015年之后,也就是在最近的五六年里,新生代乡村教师、特岗教师等不同类型群体逐渐登上了历史舞台,并引起了部分研究者的关注和注意。因此,在这一阶段,我国学术界不仅开始关注到了乡村青年教师的流失问题,也普遍关注到了乡村青年教师的职业选择、政策支持等方面内容,并在这个研究过程当中,国家陆续出台了一系列政策支持、关注包括乡村青年教师等在内的乡村教师群体的发展,也逐渐意识到了乡村青年教师的作用,进而写进了相应的政策文件当中。也正因为如此,我国乡村青年教师及其研究迎来了新的发展契机,正式纳入到了国家性议题加以讨论,并有部分学者陆续关注到了相应的教师流失问题、教师培训问题、师德师风建设等方面问题。可见,在该阶段,我国有关乡村青年教师的研究愈发多元,不再局限于原有的较为基础的概念辨析、现象剖析和成因分析等工作,而是逐渐对一系列新兴群体——新生代乡村教师、特岗教师等表现出了较为浓厚的研究兴趣,并逐步纳入到了政策制定的行列当中,促使我国学术界深入开展乡村青年教师研究具有了强有力的政策依据和相对厚实的时代背景。

四、主要结论和研究展望

正如有学者所言,“作为乡村教师队伍建设中的重要组成部分,乡村青年教师是乡村教育可持续发展的中流砥柱……构建一支肩负未来乡村教育事业建设者使命的青年教师队伍具有重要的战略意义”[52]。可见,高度关注和重视乡村青年教师研究是我国加强乡村教育事业发展、推进乡村振兴战略进程的应有之义。因此,本文通过CiteSpace 可视化计量分析软件对我国乡村青年教师研究领域进行了综合分析,并得出了以下几点基本结论:第一,近年来我国学术界对乡村青年教师研究的关注程度有所提升,在一定程度上受到主流新闻报道、社会政策、重大历史事件等的影响和制约。第二,我国乡村青年教师研究的核心作者共线网络密度较为一般,仅有部分作者存在单次合作的情况,同时,在作者分布方面,郑新蓉、邬志辉、王艳玲、刘胜男、赵新亮、王成龙等人既是发文数量最多的作者,也是论文引用次数较多的作者。第三,在我国乡村青年教师研究的机构合作、期刊分布和基金资助方面,师范院校、中西部综合性大学、教育政策制定部门和教育科学研究机构是最为主要的研究机构,但各机构之间的合作程度较不紧密。同时,北京师范大学、东北师范大学、西南大学和教育部(并列)是发文量前三的机构。此外,《人民教育》《教师教育研究》《中小学管理》《中国教育学刊》等教育类期刊是我国乡村青年教师研究成果刊登的主要期刊,国家社会科学基金、教育部人文社会科学研究项目、全国教育科学规划课题和各省教育科学规划课题是我国乡村青年教师研究的主要资助来源。第四,我国乡村青年教师研究的热点主要集中在乡村青年教师的基本内涵、乡村青年教师研究的主要理论视角、乡村青年教师面临的主要问题、乡村青年教师的特殊类型和群体、乡村青年教师的主要角色和功能、乡村青年教师和乡村振兴的关系、乡村青年教师困境的主要成因和对策以及相关政策实践等方面内容。第五,我国乡村青年教师研究的发展趋势大致上可以划分为三个阶段,其中,2005 年以前属于研究起步阶段,2005 年到2015 年属于以问题解决为关键旨趣的全新发展阶段,2015 年之后则属于多元化探讨和政策出台阶段。

基于对上述内容的梳理,我们不难发现,既有研究还存在一些不足。具体如下:其一,社会工作参与和介入的视角较为缺乏。[53]事实上,社会工作与包括乡村教育等在内的乡村振兴事业具有高度的内在契合[54],但是目前绝大多数研究者尚未考虑到社会工作参与乡村青年教师队伍建设、乡村教育事业发展的机制研究,导致目前我国有关乡村青年教师的研究主要集中在教育学、社会学等学科,偏向于理论性和政策性研究,而缺乏一些具有高度实践性和社会工作特色的个案工作研究。其二,涉农高校对我国乡村青年教师研究的关注程度较为不足。事实上,教育部2019 年出台的《高等学校乡村振兴科技创新行动计划(2018—2022年)》明确对乡村振兴战略背景下的涉农高校的职责和作用进行了规定,但是结合既有研究情况来看,涉农高校在很大程度上忽视了乡村青年教师这一群体,导致相关研究主要以师范院校、教育科学研究机构为主,涉农高校的声音(话语)并未得到有效表达。第三,性别视角严重不足,较少关注到不同性别乡村青年教师的差异。正如前文所言,尽管我国部分研究者已经关注到了乡村青年教育在流失率、职业认同、职业倦怠等方面的性别差异,但是仍然属于一些零星研究,尚未采取性别视角和量化研究策略对乡村青年教师的性别差异展开一个较为系统、全面的剖析,导致政策制定和出台的过程当中几乎没有考虑到相应的性别差异。第四,缺乏宏观视角的运用,导致从乡村振兴战略层面对乡村青年教师现状展开讨论的研究较少。尽管目前有关乡村青年教师的研究成果日益多元和丰富,但是绝大多数研究者尚未较好地结合乡村振兴战略开展研究,导致更为宏观的社会政策背景在研究过程当中存在缺失的情况,并促使基于乡村振兴战略背景下的乡村青年教师研究成果微乎其微。第五,大多数研究者采取的是一种问题视角,因而对乡村青年教师的发展现状表现出了较为悲观的态度。事实上,自开始关注到乡村青年教师这一群体起,我国学术界就存在着一种明显的问题视角,对该群体所面临的诸如职业倦怠、文化困境等问题进行了较为详细和充分的论述,但是也在一定程度上忽视了乡村青年教师所具有的独特性,抑或说是较少看到乡村青年教师在乡村振兴、乡村建设等进程当中的潜在作用和价值。其六,对于如何培养在地化(本土化)乡村青年教师的策略问题,我国学术界始终没有形成一个较为系统化、科学化的方案。要知道,乡村青年教师之所以会面临流失率高、职业倦怠严重等问题,一个非常重要的原因就是城乡二元结构的长期存在,抑或说是城乡社会经济发展存在较大差异,因而使得培养在地化的乡村青年教师成为一个迫在眉睫的问题。

基于此,笔者认为,未来我国学术界在从事乡村青年教师研究的过程中需要进一步思考和拓展以下内容:第一,应当加大科研资金的投入力度,尤其是地方政府部门、涉农高校、教育科学研究机构必须强化对乡村青年教师这一特殊群体的关注程度,为推动我国乡村青年教师研究的发展进程提供更为充分、更为必要的经费保障和技术支撑。第二,涉农高校应当积极响应《高等学校乡村振兴科技创新行动计划(2018—2022 年)》等政策文件的号召,及时鼓励三农研究者和涉农专业学生参与乡村青年教师研究和服务等工作当中,并为新时期我国乡村青年教师能力建设、素质培养提供必要的平台。第三,青年学、青年研究等学科应当及时关注和参与有关乡村青年教师等方面问题的讨论,鼓励《中国青年研究》《中国青年报》等报刊为乡村青年教师研究开辟相应的专栏,并尝试采取定性和定量相结合的方式展开更为丰富、多元的跨学科研究。[55]第四,加强社会工作视角(尤其是优势视角)在乡村青年教师研究领域的应用,并尝试结合社会学、社会工作等理论探讨社会工作介入乡村青年教师所面临困境的主要策略和核心路径。第五,强化性别视角尤其是女性视角在乡村青年教师研究当中的运用程度,注重分析和探讨女性乡村青年教师在乡村教育当中的特殊作用、不同性别乡村青年教师在职业黏性和工作认可度方面的差异等一系列问题。第六,需要在从事乡村青年教师研究的过程当中,注重总结出一些具有中国特色的现象(抑或说是“中国故事”),并尝试在讲述和解读该现象的基础之上进行一定程度上的理论创新。第七,需要进一步对《乡村教师支持计划(2015—2020 年)》加以评估,尝试较为客观地了解和掌握该支持计划的出台对我国乡村青年教师的工作、生活等方面的影响,从而有效改进相关政策,切实提升政策的精准性。第八,需要注重剖析乡村青年教师社会心态及其变迁状况,着重探讨乡村青年教师和乡村振兴战略、乡村建设行动等政策之间的内在契合,并及时思考如何将乡村青年教师群体纳入相应的政策、制度和法律范畴当中。