应惊长老咸避舍

2021-02-15庄希祖

庄希祖

萧娴先生于1997年1月27日驾鹤西去,享年95岁。翌日南京报刊刊登了《当代女书圣与世长辞》的纪念文章。

中国古代由于长期处于封建社会,妇女的社会地位历来不高。书法史上最著名的两位女书法家是卫铄与管道升。东晋的卫铄是王羲之的老师,元代的管道升则是赵孟頫的妻子,所以她们的出名很大程度上是仰仗了学生王羲之和丈夫赵孟頫的大名而得以传世。如今新社会妇女的地位提高了,享受到了与男人一样的荣誉与尊重。萧娴虽然是个女书家,但她的书藝成就得到了社会公正的评价,得到了书法界充分的肯定。1998年萧娴纪念馆在南京市浦口区求雨山上落成,收藏了家属和弟子捐赠的萧老书作120余幅,用以分批展览。萧娴纪念馆与林散之纪念馆相毗邻。其后高二适纪念馆与胡小石纪念馆相继在山上建成。从而南京市浦口区求雨山上四位大书家的纪念馆集聚在一起,成为民国书法集大成的书圣之山。

陌上秋花老更红①

1902年(光绪28年)农历9月27日黎明,萧娴诞生于贵州省贵阳市金井街。因她是秋天出生,母亲又叫朱问秋,故萧娴字稚秋,小名小秋、秋子。父亲萧铁珊,是集诗人、书家于一身的江南名士。晚清时曾任三水县知县,为人耿直,洁身自爱。后投身孙中山先生倡导的旨在推翻满清政府的民主革命,并参加了广州黄花岗起义,后为南社社员,与柳亚子、姚华等名士过从甚密。

萧娴5岁,母亲早辞。6岁得伤寒症,奄奄一息,手足冰凉,家人见回天无望,已将其放入棺材,欲加盖上钉。被祖母阻止,说她胸口尚有余温,且盖在脸上的黄纸还有点微微的颤动,证明一息尚存,等气绝再说。就在此时,只见她突然坐起,吐出一口紫血,嚷着口渴、肚饿,要喝水,并跟祖母说刚才自己跟一位长者外出游玩,所经之处风景优美,在云雾缭绕之中见水边有一块磐石,坐着两位高僧正在对弈,其中迎面的一位抬头见萧娴站立身边,诧异地问道:“你怎么在此?”随即拿起木鱼锤往她头上一敲,萧娴就直坐而起。这是萧老晚年跟学生讲述的儿时的经历。

艺术是要有天分的,就像5岁的莫扎特能作曲一样,天才是不可否认的。清代梁山舟说:“学书天分第一。”没有天分是成不了大师的。萧娴应该说具备这种与生俱来的天分。她是长女,继母生有多个弟妹,很小她就要承担一切力所能及的家务,烧洗,带弟妹。父亲是个书家,有时也要叫她磨墨伸纸,在一旁侍候。就这么耳濡目染,她看在眼里,记在心上。一次父亲有事外出,书桌上摆放着他刚写完的一幅对联,8岁的萧娴见了一时技痒,就踩着脚凳,拿起父亲用过的毛笔,在旁边照样写了一幅,还真有几分相似。父亲回来见自己刚写的对联旁多出了一幅墨迹未干的临作,就问:“秋儿,刚才哪位来过了?”以为是他的哪位朋友开玩笑临写的。哪知萧娴说是自己写的。这时父亲惊呆了,于是叫她再写一遍,这才意识到自己这个长得很不起眼的女儿,却是个非凡的书法天才。她的起步就与众不同,一出手就达到了相当的高度。从此父亲在女儿家务之余教她认字习书,诵读古诗文。萧娴是勤奋的,她在晚年的个人小结中说:“我幼承家学,随父萧铁珊(秩宗)学书,先临邓石如篆书,后习《散氏盘》《石鼓文》等铭文,于《史晨》《张迁》《华山》《郑文公》等汉魏碑刻亦时有旁涉。”

萧娴自幼随父亲萧铁珊参加南社活动,人称萧娴“南社小友”。

13岁时,她就为广州第一座12层的高楼大新百货公司开业书写了父亲撰写的丈二匹对联:“大好河山,四有兆众;新辟世界,十二重楼。”挂出以后,四座皆惊。但也有人细语,对是否出自13岁的小女孩之手深表怀疑。此时,她又挽袖当众书写了擘窠大字“壮观”二字,这才使在场观众叹服,于是“粤海神童”的美名远播,声名大振。曾经看过萧娴小时候写字的章士钊后来有诗赞曰:“曩依幕府游粤寺,眼见萧娴作大字。当时一女刚十龄,擘窠有力殊堪异。大字雄奇小字腴,黄庭亲见写成初。匆匆二十年华过,犹忆榕阴卷袖余。”

1922年,20岁的萧娴在上海愚园路“游存庐”正式拜康有为为师,递拜师帖,成为在红毡毯上叩过头的入室弟子。比她大8岁的师兄刘海粟也在场。60年后在南京师兄妹相聚还提起此事,并称萧娴是康有为的“关门弟子”。期间萧娴与康有为的女儿康同环常“同案观书,卷轴如云,耳鬓厮磨,朝朝暮暮”②。从此她完全确立了沿着康南海开辟的“康体”的行楷书之路奋力前进。她认为每当看康有为晚年的书法“尤其是册页和长卷,都有一种感觉,如同登上南京灵谷塔似的,眼前十里深松,涛声浩荡;青山如壁,横插半空;随处都存着六朝遗迹,似有一种虎踞龙盘之气”③。应该说萧娴是幸运的,能与徐悲鸿、刘海粟、王遽常、沈延毅等同列门墙,他们均是书画界举足轻重的人物,可以说他们影响了中国现当代的书画趋势和发展。

1927年,萧娴与江达先生结婚。江达字农隐,安徽凤阳人。留学法、德,学识丰厚,为人耿直清高,不为时所用,在家赋闲,后定居南京。其时萧娴已名扬沪、粤及香港等地。香港《九华堂所藏近代名家书画篆刻润格》记载了于右任、刘三、何应钦等共同“介绍大书家萧娴女士”已誉为“卫管复生,茂猗再世,女书家中,实罕其匹,海内名士,翕然誉之。”萧娴此时以鬻书为生。

1932年,萧娴书作《临碣石颂》被选入《当代名人书林》。

抗日战争爆发,萧娴也随同中华民族走进了苦难的深渊,举家赴难,辗转于鄂、川、陕、甘等地,历尽艰辛。在重庆回到曾经工作过的立法院任办事员,在成都与名画家王东培联合办书画展,获得成功,鬻书所得维持生计。丈夫江达清高孤傲,狷介不俗,他的留学法德的同窗俞大雄、朱家骅此时分别任交通部长和教育部长,他都不愿为五斗米折腰去求个差事,眼睁睁看着妻子弱小的身躯撑起了一家的开支和所有的家务,而萧娴默默地承受着这一切,她的诗证明了对丈夫的宽容与理解:“卅载相知心事同,不因贫富易初衷。疏狂似我增人论,坎坷如君运未通。草木尚生无患子,为人岂作可怜虫?遥思异地兴秋感,莫谓西山日尚红。”④

抗战胜利,一家历尽万苦终于回到南京,住在江达的大伯建造的玄武湖畔的几间旧屋里,并迎来了南京的解放。萧娴一生拥护革命,毅然支持自己的弟弟、儿子、媳妇、女儿参加解放军,随军南下,并写下了豪迈的诗篇:“执手叮咛嘱,报国愿已酬。四人分三处,勤书付军邮。莫以家为念,西南望早收。男儿志四方,女子亦同仇。同行诸兄妹,相互照顾周。莫耍娇憨态,服从是上筹。万众同一心,欣喜得依刘(二野大军是刘伯承将军统帅)。雄哥声嘹亮,行云为停留。雄姿步伐正,行人为凝眸。愿此仁义师,早日到西畴。临行无别语,勿贻父母羞。”⑤表现出对国家民族报效奉献的强烈愿望,并积极参加华东革命大学学习,积极参加扫盲运动及各项活动,但生活却只能靠救济,因为此时鬻书已不可能,她就在后百子亭小园种植蔬果,养鸡,养猪以自给。

1954年江达经留德同学章伯钧的推荐,被江苏省人民政府吸收为江苏省文史研究馆馆员,解决了一家人的生活来源,尽管生活艰辛,她却从来没有放弃对艺术的追求。没有纸墨,她就在大方砖上用毛笔蘸水书写练大字。萧娴十分用功,即便在晒面粉的时候,她也不放过练字的机会。她会顶着烈日以筷子作笔,在铺着面粉的竹匾上如锥画沙般地写字。写满了就用笤帚抹平,再重新书写。这一时期她写的书作不多,楷书“秋月开灵境,清风来故人”,“波绿生春早,云归注雨迟”及“南天一柱,广厦万间”。为雨花台景区写的“江南第二泉”被她的师兄刘海粟评为“端穆苍秀”。

1961年江苏省成立了书法印章研究会,胡小石任会长。同年举办了首届《江苏省书法印章展览》萧娴有书作参展。从此她的书艺得到了进一步的肯定,迎来了她艺术生涯的新生,并被民革推荐为南京市政协委员。

1963年丈夫江達逝世,萧娴写下了痛彻肺腑的挽联:“十余年负笈西瀛,准衡规矩,成竹在胸,只因耿介性情,官途蹭蹬,盛世正初逢,共策前进,君胡遽去。卅六载双飞比翼,流离颠沛,以苦代甘,且幸子女克家,孙儿绕膝,乐天知命,溘然长逝,我太伤心。”

萧娴作为民主人士书法家得到了党和人民的尊重。她连任了南京市政协三、四、五、六届委员,1977年又成为江苏省政协委员,直到1993年才卸任。她的生活也得到了党和政府无微不至的关怀,让她82岁的高龄还破格进江苏省美术馆工作,并被评为国家一级美术师。萧娴在旧社会历尽千辛万苦,现在生活医疗都得到了保障。她是十分感恩的,她以一位艺术家的方式,用实际行动来表达自己对党和人民深深的谢意。于是她拿起如椽大笔,不停地书写,为人民大会堂、各大博物馆、纪念馆、旅游风景点、各类纪念活动,只要有信来求墨宝,她都会不计报酬地撰写相匹配的联句。即使素不相识,慕名而来的求书者,甚至写信来求墨宝的,她都来者不拒,照寄不误,她从来没有艺术家的架子,始终保持着一位老奶奶的形象和本色。她收了许多学生,只要乐意学书的,不管年龄大小、工作贵贱、职务高低,一律照收,从不收费,相反还提供纸笔、字帖,将自己的临本送给学生当字帖用。

1992年萧娴老人90岁高龄,在报上看到老画家朱屺瞻百岁入党的消息后兴奋不已,他百岁能入党,我90岁为什么不能。萧娴一辈子忠于革命,尤其是改革开放的盛世景象,使她更确立了对中国共产党的热爱和信心,于是她慎重地提交了一份言辞恳切、动人心弦的入党申请书。经过一系列的程序,支部大会一致同意萧娴加入中国共产党,并在宣誓仪式上,当众奋笔书写了“奋斗终身”四个大字,这是90岁老人的郑重誓言,对她而言就是永不封笔,一直写下去,为书法艺术奋斗终身。

她也确实如此。老人顽强的生命力战胜了多次劫难。

1990年,88岁的萧娴在家不慎跌倒,左股股骨颈骨折,论理这样的年龄康复不易,从此要靠轮椅度日,哪知老人百日而愈,竟能行走如初。

1995年,93岁的老人乳腺癌手术切除成功,出院后又在丈二匹纸上写了“大地回春”四个大字。

1996年,萧娴94岁,住院前还为康有为故居写了“高山仰止”四个大字,为全国政协写了“集贤”二字,陈列在北京政协新办公大楼内,受到多位党和国家领导人的赞誉。最后还为上海豫园题写了“豫园书画楼”的牌匾。可以说萧娴的“奋斗终身”是名副其实的永不封笔,一直写到生命的最后一刻。

卫管重来主坫坛

萧娴的一生处于政治和书法发生重大变革的时代。她出生在清末,长成于民国,辉煌于新中国。她的老师康有为恰恰也是这场政治变革与书法革命的十分重要的参与者。在政治上他虽然以失败告终,但在书法上,因他的宏著《广艺舟双楫》成为碑学理论的重要基石。也因他全面深刻的总结而确立了碑学在中国书法史上的地位。尊碑,是《广艺舟双楫》的中心思想,在实践上,他也身体力行,欲“孕南帖,胎北碑,镕汉隶,陶钟鼎,合一炉而治之”,他从魏碑《石门铭》加以行化所自创的“康体”已成为成功的魏行的典范之一。因他的开宗立派而衍生出徐悲鸿、刘海粟以及受康体影响的萧娴、王遽常、沈延毅等的各自成体的门户。其中只有萧娴是直接在康体的枝干上继续延伸发展,从而完成了康体的完美与老到。这是康有为想达成而没能达成的境界,他自嘲说:“吾眼有神,吾腕有鬼。”说明他对自己笔下的书法是不满意的。他的慧眼—有神的眼睛却发现了13岁灵童萧娴最终能继承他衣钵并超过自己,成为使“长老咸避舍”的“主坫坛”者。而萧娴的一生也就是遵循着老师康有为所指引的碑学之路,一步一步地前进,最终实现了康南海的理想。

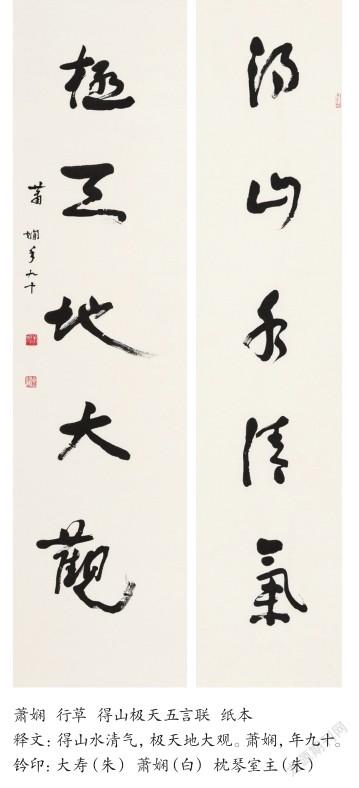

萧娴的书艺是以“三石”(《石鼓文》《石门颂》《石门铭》)为本的。这显然受康有为《广艺舟双楫》的影响。但她在《庖丁论书》中说:“三石”之于我,就是全凭爱好,逐渐形成。事前未订计划,事初未发弘愿,只是数十年间于碑帖海洋的反复出没中,我捕捉了它们,它们征服了我,如此而已。”

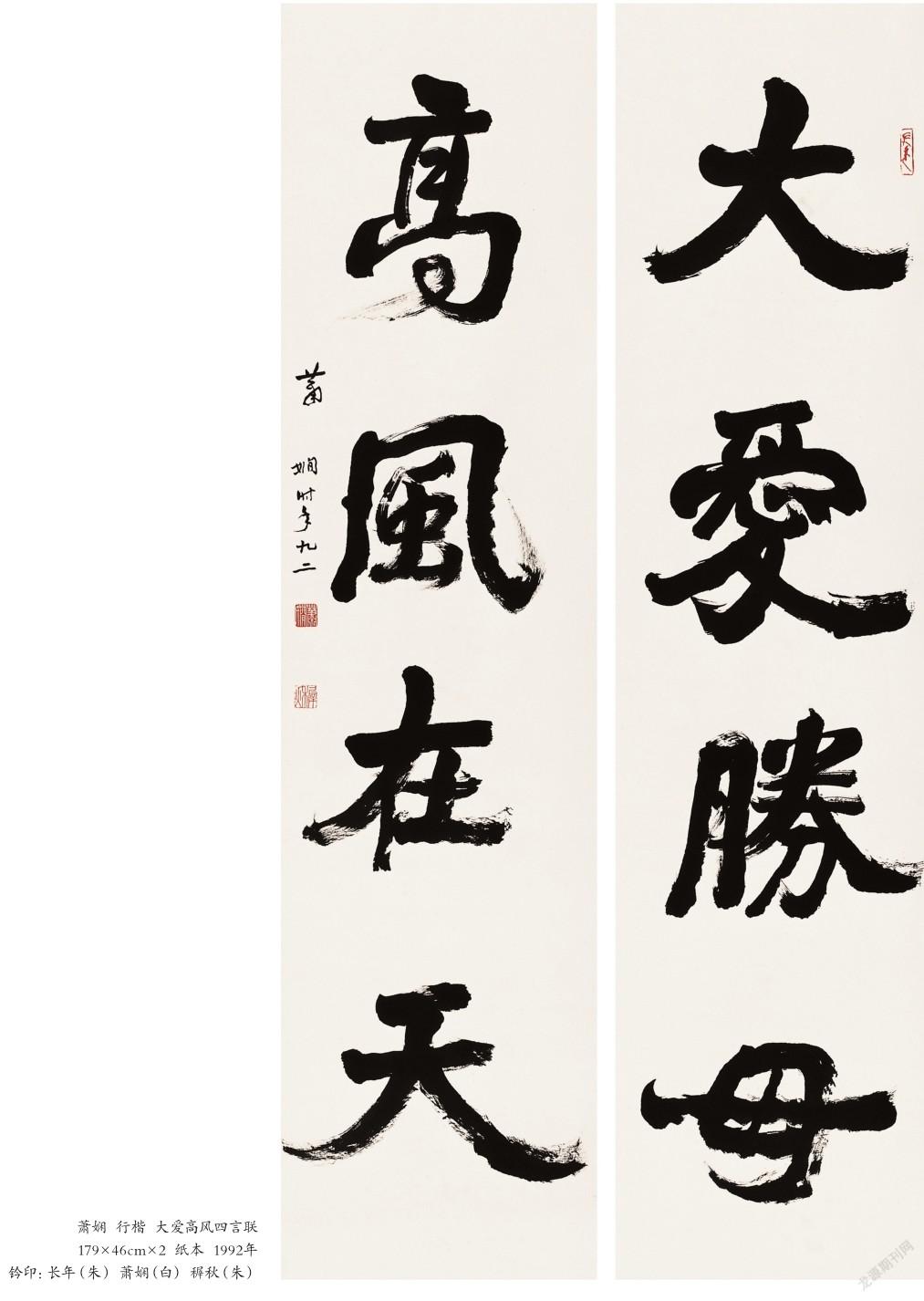

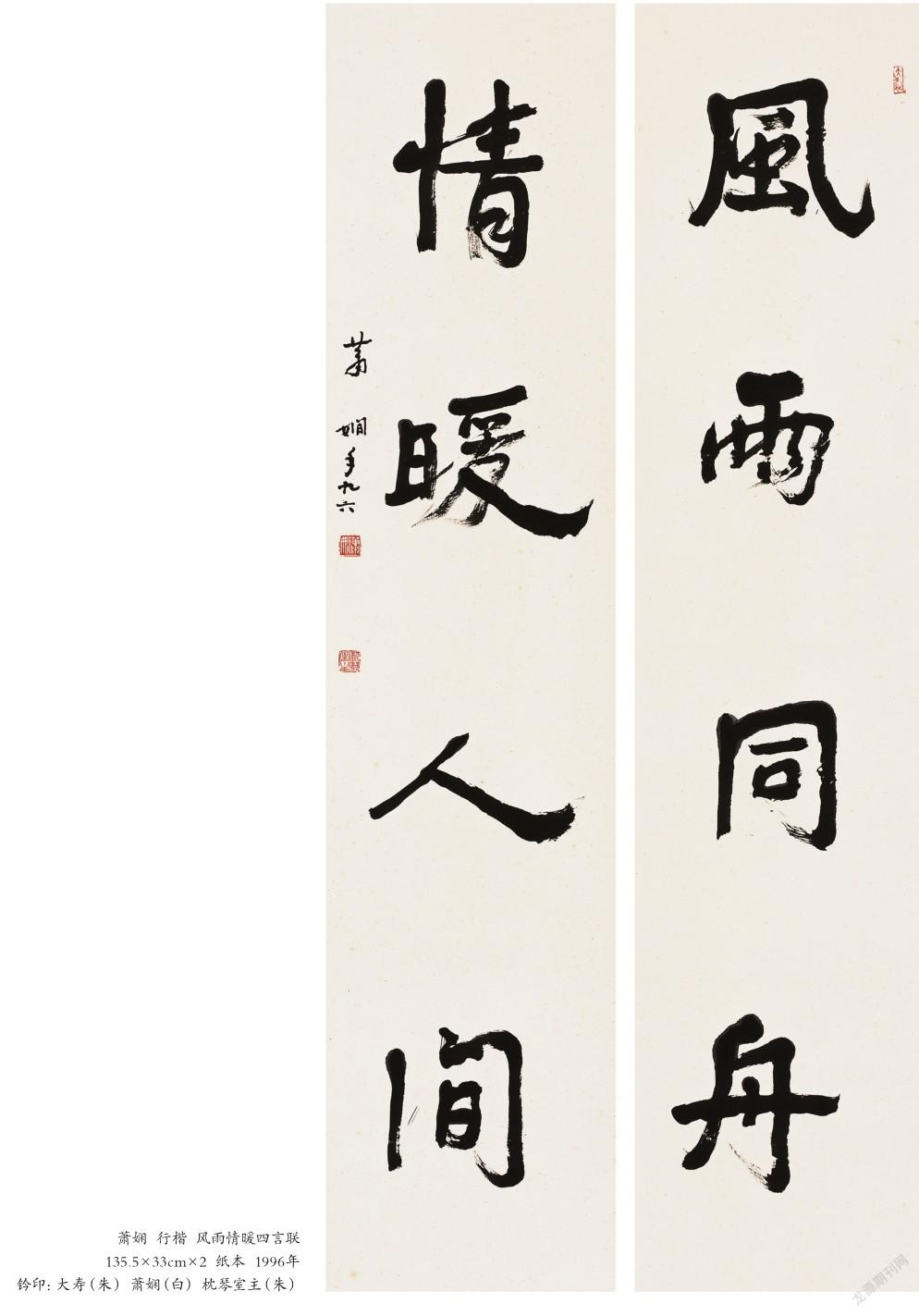

康有为称“《石鼓》为篆之宗”。“若《石鼓》则金钿落地,芝草团云。不烦整截,自有奇采。体稍方扁,统观虫籀,气体相近。《石鼓》既为中国第一古物,亦当为书家第一法则也。”他曾对刘海粟说:“学书最好学篆书”。萧娴完全遵照老师的教导,先学篆书,而篆书中又以《石鼓文》为首选。在“三石”中,《石鼓》是基础,也可以说是一切书体的根本。练过《石鼓》以后,笔画就圆浑遒劲,如镕金泻地,其线条是毛涩的,立体的,是屋漏痕般的屈曲,用这样的线条来写所有的书体,都能使笔画雄浑朴茂,沉着深厚。如她写的篆书《毛主席七律中国人民解放军占领南京》、隶书《李白听蜀僧濬弹琴》与行楷书《自撰联》所有的笔画线条是相通的,是基本一致的。

萧娴老人以隶书偏爱《石门颂》完全与她的个性自由豪放有关。清·张祖翼在《石门颂》后跋曰:“三百年来习汉碑者不知凡几,竟无人学《石门铭》者,盖其雄厚奔放之气,胆怯者不敢学,力弱者不能学也”。而萧老生性豪爽,年青时喜着男装,她的号“蜕阁”,就是蜕出闺阁的意思。另一位碑学大师杨守敬评《石门颂》“书法奇劲,古意有馀”“其字体长短广狭,参差不齐,天然古秀,若石纹然,百代而下,无从摹拟,此之谓神品”。萧老临的《石门颂》并非完全按原碑的“长短广狭,参差不齐”去写,而是纯粹用粗细一致的《石鼓》的线条将多变的结体规范化,找出其中的规律,用自己的语汇表达出来。这是临帖再创作的一种典范。她认为临帖固然重要,读帖尤为重要,读帖是“心临”,“心临所贮偏能微妙应之于手也”。⑥她40岁时所临的《石门颂》就是她心临的结果,与她21岁《节临石门颂》有了很大的提高,由原来的稚嫩犹豫变成果敢刚劲,如果再与晚年的临作相比较,则又进一步的苍深老辣了。

萧老的偏爱《石门铭》恐与康有为有关系。康南海称:“《石门铭》为飞逸浑穆之宗”,并将其列入最高品级神品。萧娴称:“《石门铭》若仙子起舞,长裙广袖,仪态万方。古朴而秀逸,健劲奔放中流露绰约丰姿。它有《石门颂》的恣肆,亦有《石鼓》的端凝,南海先生临遍各碑,独以此碑为帜名家。”⑦应该说萧娴的行楷书得力于《石门铭》,当然首先是师从康有为的结果。从她21岁《节临石门铭》以及落款来看,更接近康体。但晚年所临《石门颂》已有自己的面貌了。虽说还有康体的影子,但已蜕变了许多,变得更持重、更老练了。从她1972年写的《鲁迅诗轴》可以看出与康体的距离,而晚年所书《温庭筠梦江南词句》(误书为黄庭坚)则更浑厚圆润,自然旷达,已完全是自家风范了。

萧老擅写擘窠大字,这与她的个性有关。她说:“我爱榜书,因爱大物。诸如我爱长江,汹涌无际,我爱长城,屏障万里。三年前还乡,雨中畅游黄果树,得观大瀑布,诚然悬河之势纷披倾泻。畅游归来,榜书觉顺手。”⑧康有为在《广艺舟双楫》中特辟“榜书”一节,认为“盖榜书至难,故能书者致为世重”。“作榜书须笔墨雍容,以安静简穆为上,雄深雅健次之。若有意作气势,便是伦父”。他的观点十分明确,张牙舞爪,金刚怒目以气势吓人的是伦父之书。萧老的榜书就是以“笔墨雍容、以安静简穆为上”。她的擘窠大字,势满气圆,厚重温润;涵蕴而不肆野,内敛而不张狂。如丈二的横幅“书酒风流”和丈二的条幅“道登天门”均给人一种亲和的力感,而非咄咄逼人的威势感。

综上所述,萧娴的书法艺术不论在篆书、隶书和行楷书诸方面均取得了很大的成功;尤其是擘窠大字更是独树一帜,超古迈今。她虽然出名很早,但留存作品不多,解放后尤其是改革开放后才得以大放异彩。

1956年,她写的“南天一柱,广厦万间”康体面貌明显,随着时间的推移,书风的个性也愈来愈强烈,她在康体的基础上进一步往深厚、凝重发展,并不断地深入,达到宁静拙朴,人书俱老的境地。由于她在金文和《石鼓》上下过苦功,因此其线条内美胜过乃师。再加上她比康有为多活了25年,这岁月的磨砺以及在笔道中刻画的痕迹是无法替代的,她所形成的老道亦远胜过乃师。因此她的书艺成就有出蓝之誉。

陈振濂先生在《现代中国书法史》中对萧娴的书艺有很高的评价,称她是“康氏门下最得意的入室弟子”。其特点是:“笔势开张跌宕,运笔抑扬而有舒畅之致。康有为自己也得力于此,但他较注重表面的形,且笔势连带较为勉强,故显得拖泥带水,动作有欠洁净、肯定。萧娴作书则在线条圆润的基础上增加顿笔方笔,造成对比之势,对线条内的美也较胜乃师一筹,学碑特别是学汉、魏晋,或失之枯梗,或失之浮躁,萧娴书法则能避此败象;虽雄强奇肆而有内敛精警之意;而她在结构上追求奇正相生,左揖右让之态,收缩中宫,以平宽之形对紧凑之趣,更是康有为的拖沓所不能比拟的。因此我们可以肯定地认为萧娴书法成就不但得不让须眉之概,且能有出蓝之誉,在当代书坛上,她是一个难得的成功范例。”

萧老的书艺超越了康南海,而她的榜书更是超越古代的女书家。卫铄的书法如“插花舞女,低昂美容,又如美女登台,仙娥弄影,红莲映水,碧诏浮霞”。管道升“曾书《金刚经》至数十卷,以施名山名僧”,书风酷似赵孟頫、娟秀可爱,她们均为小楷,小行书。其他载于《玉台书史》的如李清照“笔势清真可爱”,朱淑贞“字法妍妩”,薛涛“笔力俊淑,其行书妙处颇得王羲之之法,少加己学,亦卫夫人之流”。宋代王英英,楚州官妓,学颜鲁公书,蔡襄教以笔法,晚年作大字甚佳。但其大字是标准的“妙画蚕头鲁公体”,与萧老的擘窠大字行楷体无法比拟。此外《玉台书史》中载有能写特大经丈字的紫姑,“请一人系笔于项,其人不觉身已腾踔,往来坊间,须臾字成,端丽如颜字。”那是传说中神仙的法术,不属书家之列。

萧老80岁在江苏省美术馆举办个人书展时,曾当众在四张六尺宣上写了“长城归来”四个大字。一位满头银丝,个头不高的老太太,提笔挥毫时那力能扛鼎的魅力,那登泰山绝顶,一览众山小的气概,以及里三层外三层围观的群众雷鸣般的喝彩和掌声交汇成汹涌的浪潮,使人振奋,终身不忘。这就是力压群雄的大气磅礴,她的长撇大捺,笔道的遒劲老辣,都表现出一种豪情,一种坦诚的率真。她的字完全与她的为人一样,大度宽容朴厚。她厚爱她的家人,厚爱她的门生,厚爱一切有助于她的人。她热爱祖国、热爱人民。因此她的书法有一种温润的亲和力,有一种文气、书卷气。这是她后天的各个方面的修养综合的反映。她从小背诵诗文,长成也能吟诗撰联。她的诗作大多毁于文革,仅存少数诗章留作纪念,名曰:《劫余草》。萧娴一生所书对联无数,往往是有针对性的自撰联,如给日本冲绳县的“疆界一衣带水,人民万古连心。”都写得丰厚大气。晚年还偶画梅花以遣兴。她平日与学生谈论书法,反映她的书学思想被辑录为《庖丁论书》传世。萧娴的自用印大多为自治,她可谓无师自通,由于悟性好,遍临各家,虽未入化境自成面目,但她精通石鼓,刀下注重笔意,故能印从书出。从她的印章可看出她倾心于吴昌硕、齐白石一路豪迈之气,这又与她的个性相契合,故其印大气、拙朴、浑厚、端庄。她治印的大气又反过来助长了她书法的笔力与浩荡之气。这是相辅相成,互为滋养的,萧娴先生还爱游历名山大川,80岁游长城,84岁登泰山,89岁游桂林、柳州、上黄山,又先后回贵阳市3次,她的游历使她笔下的擘窠大字似得山川之助,这一切又丰润了她书法的文化内涵。

在近100年前,康有为在筓女萧娴临写的《散氏盘》后题了“应惊长老咸避舍,卫管重来主坫坛”的预言已经实现。如今萧娴的书作,尤其是她的擘窠大字陈列在求雨山上的四老纪念馆中与其他三位书圣林散之、高二适、胡小石并列在一起。应该说,书圣山上的四位大家,是各有千秋的。萧老的大字独树一帜、大气深厚、拙朴奇逸。同样林老的仙逸之气,高老的清刚之气,胡老的古倔之气,也都是他人无法企及的。他们是中国现代書法史上的四座巍峨的高峰,是民国书法的终结,是后人永远顶礼膜拜的书法大家。

注释:

①萧娴诗句,题为《抵贵阳〈贵阳晚报〉命作》,见《萧娴研究》,东南文化2002增刊。

②萧娴著《<南海康先生法书>序》,《南海康先生法书》香港明谦有限公司1985年出版。

③萧娴著《康有为的书艺和书论》,《书法》1980年第五期。

④⑤《蜕阁诗词抄》,见《萧娴研究》,东南文化,2002增刊。

⑥⑦⑧萧娴著《庖丁论书》,见《萧娴研究》东南文化2002增刊。

(作者为南京晓庄学院副教授)