城市交通节点空间综合增效设计思路与方法

2021-02-14褚冬竹

褚冬竹

黎柔含

一、作为“效益源”的城市交通节点

作为城市复杂系统的重要组成,城市基础设施的空间化(spatialisation)趋势正在凸显,已逐步深入建筑学讨论范畴,由此引发“基础设施城市主义”(Infrastructural urbanism)①、“基础设施建筑学”(Infrastructural architecture)②、“基础设施建筑城市学”(Infrarchitecturbanism)③及“基础设施景观”(Infrastructural landscape architecture)等新兴概念及理论[1,2,3]的出现。

交通基础设施作为实现城市系统移动性(亦称流动性,mobility)④[4]最显性和关键的组织方式和物质载体[5,6],通过对特定区域产生移动性和可达性的提升效应(promotion)、经济社会活动分布的集聚效应(convergence)、空间使用效果与价值的整合效应(integration)[7,8],积极参与城市空间、功能、形态的构建和塑造,深刻影响着城市面貌和感知体验,引导城市空间的集聚增长和社会、经济、文化的高效发展[9,10],与当代城市空间交叉融合,成为立体、集约、叠加、转换的演进共同体⑤[11,12]。在这个共同体的系统网络中,若干城市交通节点逐步形成特征鲜明的复合型场域(urban realm)⑥[13,14],兼具交通基础设施与城市公共空间两个基本属性[15,16],既是城市物质形态中具有“可意象性”(imaginability)的“节点”,也是因内聚力而形成的可模糊感知,具有“可识别性”(legibility)的“区域”[17]。

交通节点人群活跃程度和空间增长速度受效益驱动,往往伴随技术爆发、经济增长、城市发展历经“植入→扩容→协同→迭代”几个飞跃性进化过程(图1、图2)。如今,TOD(Transit-oriented development,以公共交通为导向的发展)已成为众多城市增效发展的重要路径之一,交通节点形成了轨交站点步行可达区、轨交站点影响域、TOD 片区⑦等城市设计工作范围[18,19](表1),是集约开发、多样业态、人员汇集的安全风险点与效益源发点[20],也是经济增长和社会转型的重要空间催化剂[21],通过在此创造共享资源、重塑社会关系、优化城市资产,可实现新兴城市效益。为此,我国已颁布多项政策、规划、规范及导则⑧(图3)。

图1: 不同时代的交通节点(左上:1907年拍摄的苏黎世火车站;右上:1861年《伦敦新闻画报》展现的伦敦国王十字车站建设情景;左下:1950年代拍摄的东京新宿站东出口前街;右下:2019年9月的新宿站节点航拍图)

图2: 城市交通节点进化过程及典型案例发展历程

图3: 近年国家及地方发布的关于城市交通与空间一体化发展的政策、规划、规范及导则示例

随着城市权利、社会公平、建设均衡、文化复兴、绿色低碳、可持续发展、公共健康与安全等需求不断向全球性城市发展动态价值体系扩充[22,23,24],包括交通节点在内的城市空间增效发展的应然目标日趋综合性和多维化[25]。同时,城市设计可以通过导控交通节点演进和发展,使空间综合效益的各类表征性指标良性变动,从而实现增效。因此,探讨以空间综合效益为导向的交通节点精细化城市设计实践范式势在必行。

城市交通节点类型 表1

二、目标导向:城市交通节点空间综合效益

1. 城市交通节点空间综合效益的内涵与构成

城市效益包含各种经济、社会、文化活动等在城市中产生的经济性和非经济性效果和利益,本质是一种投入产出的对比关系,也决定了城市发展的价值取向[26]。从建筑学视角看,城市效益受具体的空间要素及复杂特征影响[27],形成空间综合效益⑨。空间综合效益是评价城市空间发展实态的有效参照[28],反映了空间资源配置过程对达成经济、社会、交通、环境、文化等目标的影响结果[29],也可视为“在相对约定的城市空间容积范围中所承载的各种功能活动量及其相关空间环境的有序化状态”[30],受土地利用方式和空间组织关系的合理程度影响,可以通过观察空间使用效果(包括空间活动强度和秩序等)得以感知[31,32]。

兼具“非竞争性”(non-rivalrous)和“非排他性”(non-excludable)的公共物品通常与其他有偿商品的供给密切结合并互为支撑,成为在公共交通与城市空间长期互动发展进程中愈发显现的推演方式,也是城市空间综合效益提升的重要路径。关键交通设施植入对交通节点的逐步成型产生触媒影响,直接或间接促进了空间综合效益的累加j(图4),交通节点运营着丰富的各层级交通方式,保有移动性资源程度高k[33,34],不仅形成了空间的集聚经济现象l[35,36],还催化了文化、社会、环境等各类福利的空间集聚[37]。

图4: 城市交通节点空间综合效益累积过程示意

城市交通节点空间综合效益除了包含交通设施建设运营产生的自身效益,还包含交通方式带动的土地开发收益、商业零售效益、公共民生利益与环保节能效率等[38],体现了多效益特性(Benefit Characteristic)m,可分为交通效益、经济效益、社会效益、环境效益和文化效益等五个紧密且微妙关联的子项(图5)。以空间综合效益为目标导向的交通节点空间增值发展(即空间综合增效发展),也体现出目标变迁性、子项动态性、路径递阶性、视角全局性等特征n。

图5: 城市交通节点综合效益的5个子项关联图

2. 城市交通节点空间综合效益的标准和指标

空间综合效益体现了城市交通节点建成运营的客观性能,源于两个方面:一方面指空间营建成果本身,即通过综合评价交通节点的各类空间性指标(如土地使用效率、空间可达性、交通便捷性、公共空间系数、功能混合度等)确定的效益[31];另一方面则指在物质空间支持或影响下各类活动产出的效果与价值,通过评价交通节点的各类效益指标(非空间性指标,如各类活动强度、公共交通客流量、居住人口密度、就业饱和率、商业零售收益等)来确定[39],根据效益子项类型可分为社会、经济、环境、交通、文化等维度指标[40,41]。

两个方面并未割裂[42,43],其中,空间性指标作为投入指标(Inputs),非空间性指标作为产出指标(Outputs),形成的基于经济学“Inputs-output”量化分析的城市交通节点空间综合效益研究视角尤为值得借鉴[44,45]。在回顾相关文献并进行实证调研的基础上,进一步总结和完善城市交通节点空间综合效益的具体标准,可为城市交通节点空间综合增效理论研究、设计决策、实施执行提供基础性参考。

三、方法路径:城市交通节点空间综合增效设计框架、思路和流程

城市空间演进目标下,交通节点空间综合增效设计是指基于精细化城市设计、组群建筑设计及基础设施更新等基本手段,通过专题性分析研究、专门化设计决策、针对性导控实施等具体执行流程,引导交通节点空间合理组织配置和演进优化,实现空间综合效益提增的过程。

1.“效益—空间”关联的设计思维

通过建立城市效益评价指标与空间要素组织形式和状态的关联,提炼实现增效的空间规划设计要点已经成为一种设计方式[46]。城市交通节点综合增效设计的“效益-空间”关联思维即是在科学认识交通节点空间综合效益的系统构成、各效益子项的内在联系、综合增效具体标准及(非)空间指标、各类(非)空间指标及其影响要素的基础上,形成的“综合效益—效益子项—具体标准—评价指标—空间要素”各层级关联的一种思维模式(图6)。该思维模式可为城市交通节点空间综合增效设计过程中,将空间优化建成的综合效益提增成果与关键设计要素及其策略进行联系性、前瞻性思考,以空间分析、决策、设计、评估的技术手段敏感捕捉公共可获益点、规避和降低公共资源消耗、综合权衡各利益主体收益和成本、解决公众的空间诉求提供支持。

图6: 城市交通节点空间综合增效设计的“效益-空间”关联设计思维模型

“效益-空间”关联设计思维包含正反双向路径:“综合效益→……→空间要素”的正向思维路径是从综合增效目标逐层推导空间要素及其策略的过程,例如将提升交通节点社会公平水平的增效标准与公共活动场所营建、公共空间品质重塑、公共物质资源构建等设计策略相联系;“空间要素→……→综合效益”的反向思维路径则是以提出的空间设计策略预判综合增效成果的过程,例如将新建成功能空间与所会产生的投资产值、税收产值、就业机会等增效成果相联系。正反向思维路径相辅相成,是因与果的不断推演、分析和印证过程(图7、图8)。

图7: 费城三十街车站站域鸟瞰效果图。“费城三十街车站站域规划”(Philadelphia 30th Street Station District Plan,SOM设计)保持了“效益-空间”关联设计思维,设计实施将使该区域获得约100亿美元的公共及私人投资,进行167万平方米的增量开发,建设8000~10000套新住宅,增加4万个工作岗位,并为政府创造约38亿美元的新增税收;同时为该节点新增约16公顷公共空间和8公里绿道,通过提升城市竞争力、改善生态环境、提高生活质量等,为该区域创造多维度效益

图8: 新加坡裕廊东高铁站及周边的鸟瞰效果图。“新加坡裕廊湖区城市设计”(Jurong Lake District Master Plan,KCAP 和SAA设计)表明随着裕廊东高铁站的落成(预计2026 年),该节点将进行超过160万平方米的土地开发,新增2万套住房、10万余工作岗位、45 公顷公共交通专区、100 公顷公园、70 公顷水体、17公里无障碍滨水区和39 公里自行车道等,在“效益-空间”关联设计思维下生成了具体策略

“效益-空间”关联思维的科学化需基于对相关问题的持续研讨:第一,增效的目标框架,即基于不同利益主体诉求,建构包含交通、经济、社会、环境、文化五个维度的城市交通节点空间综合效益的价值框架[47]和如前所述的具体标准;第二,增效的空间要素,即城市交通节点的交通网络、建筑功能、公共空间和生态环境等各类空间要素及其指标对其综合增效发展的影响机理[36];第三,增效的空间策略,即基于城市交通节点空间综合效益的分析和评价提出实现其增效的空间优化策略[48];第四,增效的经验模式,即通过城市交通节点投资、决策、建设和演化经验的总结,发现实现综合增效的土地利用和空间开发模式[49]。

2.“专项—专策—专管”的总体框架

针对城市交通节点结合空间设计、交通规划、活动策划等理论方法,形成精细化分析、精细化决策、精细化导控的城市设计技术体系已势在必行。城市交通节点空间综合增效设计基于“专题精研-专策精深-专管精控”的精细化城市设计理论方法建构其总体框架,实现了理论研究、技术支撑、设计手段和建设管理的总关联(图9)。其中,“效益-空间”关联设计思维是基础,识别节点增效可操作空间是锚点,综合权衡各空间策略的增效可行性机理是关键。

图9: 城市交通节点空间综合增效设计总体框架

(1)“专题精研”即以空间综合增效发展为目标,对交通节点进行专题分析与研究,包括对具体空间对象的增效需求与潜力的分析,不同收益主体诉求及其空间映射方式的分析,空间综合增效需求优先级的确定,实现递阶式增效的可操作空间的识别等。该过程需在设计者主导下多主体参与、多专业协同、多轮次探讨、多阶段优化、多方位校验循序渐进完成(图10)。

图10: 费城三十街车站站域规划中SOM的专题精研工作过程

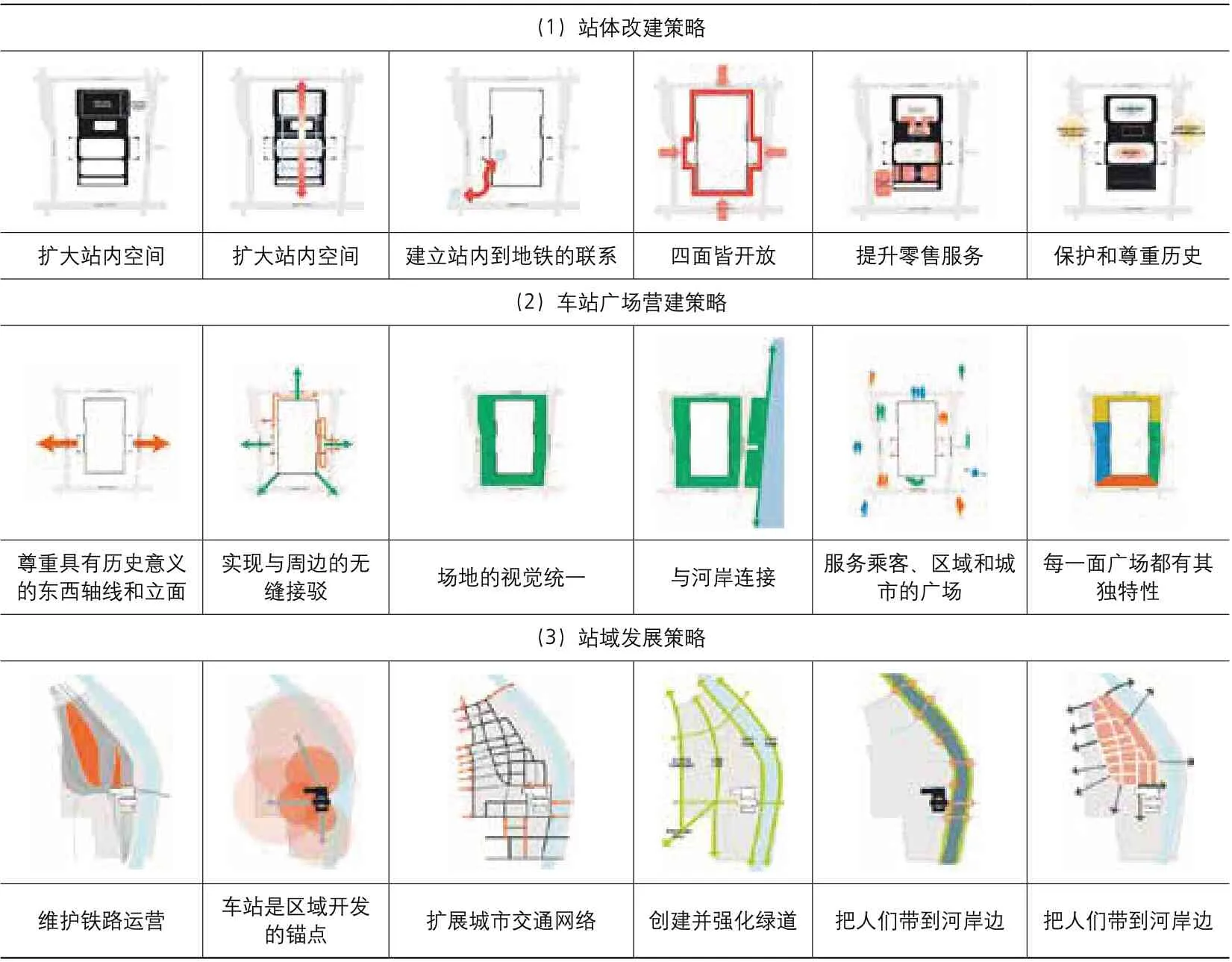

(2)“专策精深”是提出空间综合增效目标导向下交通节点空间演进的深度技术策略,一事一议,甄选各类空间的具体增效实现路径和策略,并权衡设计策略对增效目标标准的正负向影响,生成包含空间设计方案、城市设计导则、建设实施计划、建设导控政策、增效预估和阶段评估参照文件等的城市设计成果。专策可从总体到具体分为综合增效系统目标的统领性专策、综合增效子项目标的分项性专策和某一具体增效内容的细节性专策等(图11、图12,表2,图13、图14)。

图11: “新加坡裕廊湖区城市设计”中提出的关于把该节点建成为“移动性的新范例”的分项性专策。新加坡裕廊湖区综合增效系统目标包含四个分项:“未来经济的枢纽”——经济及社会效益;“移动性的新范式”——交通及社会效益;“花园与水的区域”——环境、社会及文化效益;“未来的智能可持续发展区”——综合。其中,针对“移动性的新范式”增效子目标提出了关于提升该区域交通便捷性、可达性、绿色性、步行友好性等的分项性策略,可实现对外85%“Car-lite”公共交通出行、内部90%“步行+自行车”出行、3~5分钟步行到达地铁或巴士站等实际指标

图12: “新加坡裕廊湖区城市设计”的“移动性的新范例”分项目标中的细节性专策(上:建构优质步行环境;左下:向建筑底层渗透的公共空间;右下:无缝连接高铁总站和裕廊东轨交站的“J-Walk”高架步行通道)

图13: “费城三十街车站站域规划”的关于构建绿色公共体系的分项性专策。在原本公共空间及绿色环境匮乏情况下,重塑了站域的绿色公共空间系统,该系统由滨河公园、高线公园、多条步行绿道、社区公园和口袋公园等要素构成

图14: 费城三十街车站站域一些特色绿色公共空间的细节性专策(上:车站东面多层次的滨江绿道;左下:驾于铁道站场和高速公路上方的“斯古吉尔河断崖”公园;右下:跨铁道站场的步行桥)

“费城三十街车站站域规划”的统领性专策 表2

(3)“专管精控”则是基于以上研究和决策在交通节点后续建设过程中进行全面引导和控制,除了常规城市设计落地实施工作外,还应实时监测、检验和调控空间综合增效的实施成果。这一过程中,形成例如成本效益分析(Cost-Benefit Analysis)o、项目实施计划(Timeframe of the Plan/ Implementation Road Map)或效益度量矩阵(Benefits and Measures Matrix)p等“专管精控”的辅助性技术工具尤为重要(图15)。

图15: 费城三十街车站站域规划实施计划

3.“特色—动态—综合”的权衡流程

不同城市交通节点的效益评价主体、所处城市区位、主要职能属性、主导交通设施、交通网络位置、已开发程度等条件的差异性会导出不同的增效诉求。城市交通节点空间综合增效设计的决策权衡过程中,应遵循“特色子项—动态层级—综合联动”的原则:“特色子项”指根据不同城市交通节点的特色优势和增效需求,在设计中识别其特色效益子项,发挥某个或某些特色效益的主导和优先价值;“动态层级”指不同交通节点空间综合增效目标呈现五个效益子项的主次需求级,设计过程可动态调整特定对象的增效优先级;“综合联动”指应综合协调交通节点空间综合效益的交通、经济、社会、环境和文化等五个效益子项的牵引、协同、制衡、助推等内在影响关系,使五者加成实现城市交通节点空间综合效益最大化。当然,综合效益最大化往往在不同设计者、决策者、使用者视角下有不同解读,同一交通节点的不同“特色子项—动态层级—综合联动”权衡线索,会得出多种结果,这也是城市设计理性权衡与感性创作的微妙制衡。

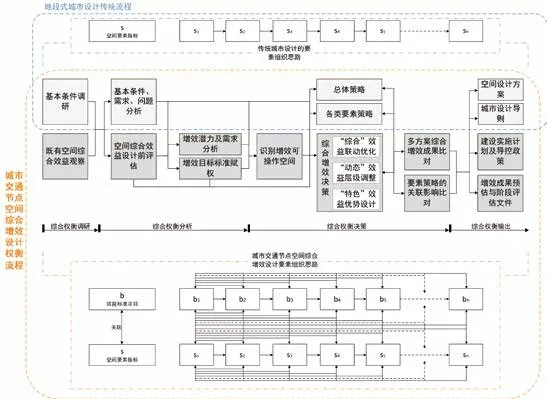

城市交通节点空间综合增效设计需综合权衡各空间要素及增效目标的关联:在调研阶段,观察交通节点既有空间综合效益;在分析阶段,进行节点的空间综合效益设计前评估、增效潜力及需求分析、增效目标标准赋权;在决策阶段,识别增效可操作空间,进行综合增效决策,包括“特色”效益优势设计、“动态”效益层级调整和“综合”效益联动优化,在初步形成设计策略后比对多个方案、多种策略的成果,反复检验并优化后输出成果(图16)。

图16: 城市交通节点空间综合增效设计的权衡流程

四、结语

城市空间演化路径受地域、自然、文化、经济、技术等复杂条件影响和推动,在长期发展过程中不断刷新对空间价值、空间效益的内涵认知和评判维度。针对特定空间,对其综合效益本质内涵及目标侧重的论证可使之发展思路和评价决策更加清晰。

以更远视距观察,城市其实也是一个个“节点”。在这些高度复杂的巨型精密节点内部,大量不同职能、不同运作方式的次级节点正不停歇运行以支撑城市的健全机体。城市交通节点空间综合增效演进归根结底是高质量生产生活需求与空间系统承载之间的不断互促和适配,运用精细化城市设计空间生成与配置手段,引入“效益-空间”联合互动的观察、分析、评估和决策思维,理性提升交通节点空间综合效益,实现节点与城市整体脉络共生成长,是在焦点及瓶颈问题上力争有价值的科学突破,对于建筑学学科演进和交叉学科知识融通有着可以预见的意义。

在科学认识交通节点空间属性和特征,系统构建空间综合效益体系的基础上,将对城市交通节点空间综合增效设计的探讨集中于总体框架、关联思维和权衡流程等三方面,为以专题、专策和专管的精细化城市设计执行节点逐次展开城市问题的手术刀式剖解提出可能。在这个过程中,需不断审视城市设计学科的介入立场和价值取向,为交通节点基础上衍生的一系列城市发展模式提供效益评估的基础框架和走向建议。

注释

a 斯坦·艾伦(Stan Allen)在论文汇编集《美国建筑与设计中心系列图书14:关于景观城市主义》(CENTER 14:On Landscape Urbanism)中发表文章《基础设施城市主义》,鼓励将基础设施纳入建筑学讨论范畴,并指出基础设施大量且深度介入日常生活,其本质也是城市公共空间。

b 多名权威学者和建筑师在《作为基础设施的建筑学:设计复合网络》(Infrastructure as Architecture:Designing Composite Networks)中探讨了建筑学介入下的城市基础设施设计,其中丹娜·卡夫(Dana Cuff)认为基础设施设计的重点包含重新整合和利用未充分开发的、误用的或废弃的城市空间。

c 基础设施建筑城市学(Infrarchitecturbanism)是由米歇尔·普罗沃斯特(Michelle Provoost)在其书《沥青:鹿特丹城市规划中的汽车》(Asfalt:Automobiliteit in de Rotterdamse stedebouw)中提出的复合词,其含义可以理解为:通过多尺度、多功能、多景观空间结构的新组合,实现“设施-建筑-城市”一体化。

d 移动性是现代社会持续变迁所体现的本质特性,也是城市系统日益扩张和复杂背景下社会、经济、文化活动运营的基础条件,其不仅反映了在不同空间尺度上人流动所产生的复杂人地关系和各类行为现象,还引导了时空间结构的动态演化过程,这一过程可理解为各项要素资源朝着不同空间不断集聚、扩散、流动和调整。

e 这种一体化优势包括提升公共交通客流和效率、降低环境污染和能耗、减少城市蔓延、创建宜居环境、实现社会经济福祉、获取投资价值回收等,具体方式包含TOD、站城一体开发、“轨道+物业”综合开发、交通设施公共空间化转型等。

f 托马斯·豪克(Thomas Hauck)等在其著作《基础设施城市主义》(Infrastructural Urbanism)中探讨了基础设施的空间设计含义,并阐明在基础设施作用下会形成一类特殊的城市场域(urban realm)。

g 彼得·卡尔索普等在《TOD 在中国:面向低碳城市的土地使用与交通规划设计指南》中指出:“TOD片区是指那些达到一定标准,应重新进行规划和设计成为更适宜步行,以公交为导向的关键性区域。”TOD片区是实现交通设施与城市空间高效融合发展的一种高标准城市交通节点。

h 自然资源部办公厅《轨道交通地上地下空间综合开发利用节地模式推荐目录》提到:“部分地区优化城市轨道交通场站单一的建设模式,增加商服、住宅及公共配套等功能,推动土地复合利用,提高土地产出效益。”国家发改委也在对各地城市轨道交通建设规划的批复中反复强调:“加强城市轨道交通枢纽综合立体开发,发挥土地增值效益,促进城市轨道交通可持续发展。”

i “空间效益”包含“空间效率”“空间绩效”“空间效能”等内含概念。

j 交通设施植入引发了该城市交通节点的空间演进,形成因人群活动量、活动方式和活动种类等变化实现的效益增值,积增到一定程度空间发展放缓;很长时间后,再经历新一轮使用者需求的转变、新技术的刺激、物质环境的老化、空间活力的衰退等,交通节点既有空间已无法满足不断更迭的需求,城市效益逐渐下降,此时,将迎来新一轮的空间更新和效益优化。每一次空间更新都会促使交通节点空间愈加稳定且综合效益逐步接近最优化状态(理论上即空间更新的边际收益等于边际成本)。

k 移动性是一种通过时间与空间的物质和非物质流动来建构人类生存体系的资源,不同空间移动能力的差异使资源分配不均,识别城市中移动性活动和资源集聚的关键空间节点可为城市综合效益增值寻求到具体的空间操作对象。

l 城市交通节点的集聚经济(Economies of Agglomeration)是指交通设施建设使城市经济活动和要素资源的空间集中,由此使成本降低、收入或效用增加。m 由产品设计中多质量特性(Quality Characteristic,指产品与用户需求有关的固有属性,这些特性可转化为可度量的指标)概念衍生,是城市交通节点空间发展面对政府、业主、公众等主体的各方面效益需求所表现出的固有属性。

n 目标变迁性指城市交通节点空间增效发展目标会随时空、需求、价值观等差异而变迁;子项动态性指不同交通节点综合增效目标中的子项效益是多重的、有主次的、可相互促进和转化的;路径递阶性指交通节点空间综合增效实现路径呈“单一效益→多重效益→综合效益”的递进过程;视角全局性指交通节点空间综合增效的研究、评价、决策应基于全部利益主体视角。

o “费城三十街车站站域规划”进行了基本的成本效益分析,评估了规划实施的财务可行性(经济效益)以及非经济效益,非经济效益包括增加工作岗位、促进私人投资、提升城市竞争力、改善交通环境、提高生活质量等。

p 业界正努力建构预判或校验城市规划和城市设计实施的空间综合增效成果,其中《费城2035年总体规划》中就提出了效益度量矩阵,用以追踪规划目标实施进展并评估实施对城市效益的推动作用,该效益度量矩阵主要涉及经济效益(Economic Benefits)、健康和福祉效益(Health and Well-being Benefits)、环境效益(Environmental Benefits)等。