流沙之上

——城市规划何去何从?

2021-02-14赫尔曼贝赫艾克

[荷]赫尔曼·凡·贝赫艾克

朱莹

汤斯

城市规划,曾是诸多研究丛书的“主角”,内容侧重从社会学、经济学到深层次学术调查,从历史研究到远期预言,不一而足。虽然仅就起草一份无穷无尽的规划清单而言,此举毫无意义,但显而易见,基于理论和艺术层面的城市反思与更实用的学科结论,两者之间仍存在根本性的差距,以历史的经验指导现实发展虽有一定的参照性,但不同时代的社会矛盾和技术水平也决定了现实境遇的截然不同。城市规划并没有普遍性规律,我们的院校教学也无此内容,但现实却昭示了愈加失控的城市,没有人再关注理想与现实之间的突出矛盾,也无人能提出某种静态视角或动态途径,让城市改变其不可预测的发展方式——城市,似乎滑向无从控制的边缘。

一、“传统”的确立与发展的分歧——城市规划目标

英国建筑历史学家约瑟夫·里克沃特(Joseph Rykwert)[1]在《场所的诱惑:城市的历史与未来》(The Seduction of Place:The City in the Twenty-First Century)一书中指出,我们不应兴奋地夸夸其谈,而应清醒有效地行动。为回应芝加哥著名建筑师和城市规划师丹尼尔·伯纳姆(Daniel Burnham)[2]的名言“没有大的规划,就丧失激起人们血性的魔力”,里克沃特在总结自己非系统性的阅读宣言时说:“做些小计划且越多越好。”在他看来,城市是人类行为的孕育之所,是人类文明中珍贵且不可或缺的部分,他试图“提出一些游戏规则来指导人类行为”[3]。换言之,里克沃特相信人们在规划当代城市时,会有潜在且默契的共识,他并不担心“小”规划会导致整座城市的功能涣散和效率低下。这一结论在其早期著作《城之理念》(The Idea of a Town)中就已彰显,书中他探讨了城市的概念如何在古罗马、意大利等古代世界中兴起,进而追寻其形成的重要且决定性的因素。在此书的平装本“前言”中,他提醒道:当今的城市多是图案和纹理的。城市须能让居民清晰地识别其特性,因此,“城市必须……彰显自身的鲜明特征才是关键,甚至声名狼藉的公共空间亦是如此。”[4]他提醒“把城市视作一个三维实体”,而建筑视觉环境是城市规划深思熟虑的基础,语义学的书写和阐释则使规划的愿景与规则变得清晰易懂。

但问题是,1949 年里克沃特参加贝加莫CIAM 会议归来后,他所撰写的重量级著作究竟是在向谁致敬?或许从那时起,他就已明白,老一辈人很少受制于人文主义观念。建筑师也许比规划师更了解里克沃特的作品,但是否了解他的博学与审思还有待观察,因为他们往往缺乏文化背景。即便对那些熟悉里克沃特研究方向的人而言,这本书仍是对一个早已消逝的世界的神秘介绍。很显然,里克沃特更想致力于人类学下的城市形态研究,他呼吁采取更人性化的规划来应对城市,但收效甚微。因为当今的城市规划者更关心汽车和人工智能,而非作为人类互动场所的城市。他在书中强调,城市经由人类的认知得以构筑,更由占主流的思想和原则来组织。他说:“城,不是生长的,而是修建的,始于个体零零散散的建立,后在更广阔的范围内由权威统筹。”此“信条”也是荷兰建筑师阿尔多·凡·艾克(Aldo van Eyck)[5]所推崇的。里克沃特最近出版的《场所的诱惑》又表明了他的“分裂”,支持做许多“小”规划。在某种程度上,他成了荷兰人——认为许多次要规划是主体规划原则的延伸。诚如荷兰阿姆斯特丹市议会在1935 年批准的总体扩建计划,这不就是一项针对长期规划而形成的结构性计划吗?其目标是通过制定短期的局部性规划,以实现不同地区的整体统合。该项目的负责人也是著名的荷兰城市规划师科尔·凡·埃斯特伦(Cor van Eesteren)[6],他对德国建筑师、城市规划师弗里茨·舒马赫(Fritz Schumacher)[7]非常钦佩,但其作品却绝对缺乏舒马赫所特有的诗意和平淡姿态。然而舒马赫也愈发认识到,最终决定城市规划的是“政策要点——土地政策”。

二、实用主义与理想反诘——城市规划在荷兰

荷兰常常夸耀于其悠久的城市规划传统,这种夸耀合适吗?规划的传统又是什么?是什么铸就了城市的独特品质?荷兰人真的知道城市的内涵吗?众所周知,荷兰的城市扩建从17 世纪就已开始,莱顿的网格状延伸和阿姆斯特丹的环形城市规划,举世瞩目,赚足大众目光。但这些案例的实现就是当前城市规划的理想方法吗?经济学家、心理学家、社会学家及其他城市理论家常常对城市进行探索,他们在城市的诸多方面颇具建树,但奇怪的是,他们往往会彻底忽视城市的形式特征和组织原则。城市并未被理解为“活的有机体”,反而成为一个被时间冻结的装置,其生长问题常常得不到考量。

19 世纪末的阿姆斯特丹,人们都在讨论城市发展应效仿17 世纪的格局,还是选择与历史的形式彻底决裂。从凡·尼夫特里克(Van Niftrik)到贝尔拉格(Berlage)[8]、凡·埃斯特伦,再到《从住宅到城市的建筑》(Bouwen van Woning tot Stad)的作者,几乎所有的荷兰建筑及工程规划都体现着这种讨论。换言之,这种纠结,甚至可追溯到荷兰共和国的黄金时代,但这些方法均未考虑城市理论的国际化发展趋势。毫无疑问,弗里茨·舒马赫是20 世纪重要的城市规划建筑师之一,但他的思想在凡·埃斯特伦的作品中几乎是找不到的。在《从住宅到城镇的建筑》中,作者为了寻求更多的建筑解决之道,关注了大量的历史范例,对现实难点却未有实质性的讨论。这本书的出版实际上是对凡·埃斯特伦规划理念的落实,因他在很大程度上依赖于经验分析和数据统计。[9]

毋庸置疑,理论探讨在荷兰是贫乏的,特别是相较于德国而言。H.P.贝尔拉格曾试图在他的城市规划著作及对阿姆斯特丹、海牙等其他城市的规划方案中,建立一套学科知识语汇,但该语汇在出版时就已过时。贝尔拉格似乎也不曾了解,如慕尼黑知名建筑师兼城市规划师特奥多尔·费舍尔 (Theodor Fischer)[10]那样,更为现实的城市规划者的工作。费舍尔是德国那一代人中最活跃的城市规划师之一,荷兰著名建筑师J.J.P.奥德[11]也曾为他工作过,但奥德后来还是认为费舍尔太守旧。但在城市规划方面,费舍尔的作品仍不容忽视。

最初,许多国家都在讨论城镇规划问题。在英国,工业革命将这一话题推向了台前,催生了埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard)、查尔斯·本杰明·珀多姆(Charles Benjamin Purdom)和雷蒙德·昂温 (Raymond Unwin)等人的著作,他们发起了“花园城市运动”(Garden City movement),并在其他国家蔓延开来,如在美国,托马斯·亚当斯(Thomas Adams)把它变成了地区城市规划思想的基础。即便针对同一个国家,也要制定许多指导手册,为其城镇生长提供发展和组织上的引导。在德国,城市规划斩获青睐且被大量普及,除技术学院所培养的年轻规划师外,一战后各式各样的手册和指南也引爆了城市规划议题。然而在荷兰,即便开发了一些花园社区,但讨论的焦点仍是住房问题。荷兰完全忽视城市规划专家的论著指导,如德国城市规划专家弗里茨·舒马赫、科内利斯·古利特(Cornelis Gurlitt)、卡尔·霍普夫纳(Karl Höpfner)、威廉·海利格(Wilhelm Heilig)、罗曼·海利根塔尔(Roman Heiligenthal)、保罗·沃尔夫(Paul Wolf)等。[12]此次学科失陷的原因尚未被深刻挖掘,甚至于这些论著是否被研读都另当一说,对荷兰城市规划思潮的影响更是微乎其微。至少在1924 年阿姆斯特丹国际城市规划会议召开之前,荷兰规划界普遍关注的焦点均是住房问题,甚至连贝尔蒙特·德米兰达(De Miranda)的花园城市规划都是阿姆斯特丹人口过剩的解决方案。

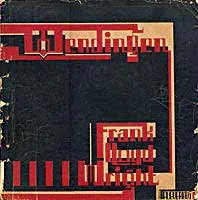

事实上,只有那些有远见的建筑师,如H.Th·维杰德维德(H. Th. Wijdeveld)和他的《扭转》(Wendingen)杂志(图1、图2),在这一危机时刻依然关注国外城市发展的议题。维杰德维德是最早考虑高层建筑问题的学者之一,对德国建筑师的乌托邦思想保有兴趣。虽然他并非致力于,与大众分享表现主义建筑师那斑斓的调色板,但布鲁诺·陶特(Bruno Taut)等激进的表现主义建筑师的作品,却受到他及被称之为“阿姆斯特丹学派”的建筑师们的好评。陶特和他所创建的玻璃链(Glass Chain)组织成员认为城市是邪恶的中心,并提议将之解散。这些想法并非不切实际,其充满未来感的一面反而受到极大赞赏。虽然理想主义的愿景与舒马赫1919 年《大城市的问题》(Probleme der Groszstadt)中的现实主义观点相反,但实用主义和更加理想主义的态度,构成了现代大都市规划论争的两极[13],其实,这均是同一领域问题的不同立场——在原子论和持续论之间不断振荡:一些城镇规划者将物质性的事物视为细胞或粒子的聚集体,另一些则选择连续的“流”或“场”作为城市规划的智慧模型。此外,在荷兰,这门学科被划分成若干个难以交流的部分。有些人在著作中更倾向亲英派,有些人则完全沉浸在当地政府职能所给予的实际解决方案中,对国际规划的显著成果非常冷淡,他们更倾向于已获得的经验共识及国外概念在本土的实际落实。一个突破是在1924 年阿姆斯特丹国际城市规划会议后,引入了区域规划,许多荷兰建筑师开始到美国了解和学习城市规划理念和方法,这并非巧合,因为美国研究的影响力愈加突出。城市规划上升为专业学科,建筑师慢慢退出了历史舞台。

图1: 亨德里克·维杰德维德(H. Th.Wijdeveld,1885—1987)

图2: 《扭转》杂志1925年第四期封面

三、梦想者还是预言家——维杰德维德(H. Th. Wijdeveld)的城市愿景

一位身在荷兰的建筑师坚持不懈地表达他对世界的主张及对城市规划的见解,他就是H.Th·维杰德维德(H. Th.Wijdeveld)(图3~图8)。一战前他就已经设计了海牙和平公园,但他的注意力不光是集中在建筑和艺术上。一战后不久,他抛出夸张的论断:房屋已沦陷,街道须为主角。[14]他结合有关对高层建筑的认知和对自然环境的理解,发表了“去城市化”的规划提议,认为城市作为一个历史的躯壳和手工艺品,其命运已走到尽头,城市规划应考虑汽车的重要性。维杰德维德不仅作品众多,其高层建筑理念及其自然环境观也被后来的勒·柯布西耶和弗兰克·劳埃德·赖特[15]所接受,但他在建筑史和城市规划史上仍是无名之辈。今天维杰德维德被人们重新发现,他却仍被视为彻头彻尾的幻想者、乌托邦主义者和梦想家,套用博尔赫斯(Borges)在他的小说《环形废墟》(The Circular Ruins)中的话,梦想家不正是其他梦想家所梦想出来的吗?

图3: 莱顿广场(阿姆斯特丹),1925年

图4: 理想城市,1920年

图5: 阿姆斯特丹和赞德沃特(Zandvoort)的区域扩建规划,1927年

图6: 维杰德维德实验性项目:深入地下15英里,1944年

图7: 比较研究,1920年

图8: 库伊(Gooi)地区摩天大楼,1958年

为什么荷兰人没有注意到维杰德维德,还认为他是城市规划的外行?历史对维杰德维德是不公平的:他提出过的城市理念,被后来者再次复刻,但时间上要晚很多,后来者窃取了属于他的荣誉。在他所处的那个时代,原创性不被重视,现在却相反。新一代富有革新精神的年轻设计者,对精致的事物不感兴趣,反而将视线再次聚焦于艺术家康斯坦特(Constant Nieuwenhuys)的城市梦魇,并对他曾描画过的原始世界充满向往。维杰德维德在不同的时间点上也曾提出,与勒·柯布西耶或弗兰克·劳埃德·赖特一样具有批判性立场的观点(图9)。他曾试图与塔里埃森(Taliesin)合作,但赖特在建筑师的抉择上,更青睐那位才华逊色于他的美国建筑师。才华可能不是唯一的原因,赖特在那些年一直致力于广亩城市(Broadacre City)研究,这与维杰德维德以前的探索有极大的相似性。当赖特宣扬那些与旧日城市规划理论背道而驰的看法时,他惧怕与“荷兰同事”的真诚竞争。事实上维杰德维德之前已详细阐述过赖特1932 年演讲中所提出的此类计划[16]——他已经超过了美国大师赖特。

图9: 弗兰克·劳埃德·赖特作品首次在阿姆斯特丹博物馆展出的海报,1931年

亦如许多书籍所言,维杰德维德是少数几位以生长理念来理解城市发展的专家,在此方面可与舒马赫相媲美,后者曾为汉堡城市的生长绘制过图解。或许也是达西·汤普森(D'Arcy Wentworth Thompson)1917 年出版的开创性著作《生长和形态》(On Growth and Form),启发他提出了如何控制“城市爆炸”的理念。抛开静态视角,维杰德维德着眼于城市中的动态力量,通过不同运动“流”来定义视觉形式,以此关注城市,所以他更痴迷于建筑之外的特殊发现,如被《扭转》杂志以相关主题(他称之为“运动的建筑”)报道过的贝壳[17]和水晶。

在汤普森(Thompson)富有影响力的著作中,曾将增长和形式这两个类别紧密联系,这在当时对城市规划和建筑思维而言均无实质意义。而现在,城市可被视作一个有机体,由各异的生长效能和不同的支持系统构筑,交通和流动性才是理解城市发展的关键因素。此外,城市最终成为人类文明与自然之间的协调者,它两者兼备。汤普森在他的著作中强调,“我们尝试去区分,但可能永远也无法分辨:在诸多事物之间哪些是出于我们自身尺度和规则的构建,哪些是出自思维习惯或感官调谐的塑造,以及普通标准所无法衡量的那些遥远现象。正如罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)所言,从某种角度来看,城市并非是供人心灵去居住的。”[18]正是这一空间吸引了维杰德维德——宇宙,人类置身其中,只是极其渺小的存在!

1925 年,为庆祝阿姆斯特丹城市创建650 周年,维杰德维德提议以更系统的方式开发城市水道,应对新涌现的交通问题。[19]他尝试提出一种替代性方案,以消除对运河的绝对依赖,以此提升街道价值。他深信,这一做法是对未来城市的尊重和对发展可能性的彰显。对他而言,运河之美才是阿姆斯特丹的生机所在,与其破坏这种美,不如在现代时空中对其予以加强和充分利用(图10)。后来,在1980 年,他最后一次提出废除汽车,改用水上出租船的建议时,市政府根本就没有认真考虑过他的计划,唯一的回应就是——旅游船。此种建议的背后,他并非要反对填筑运河,而是相信,现代动力方是城市未来发展的重要因素。尽管他不喜欢经验主义,但与凡·埃斯特伦相反,他认为由于阿姆斯特丹中央火车站、证券交易所和百货公司“女王店(De Bijenkorf)”的建设,罗金运河愈发成为一个荒谬而过时的死胡同。[20]这样一段残缺破碎的水域(当时它仍是阿姆斯特丹的一段运河)被淘汰是不可避免的。对此,1925 年维杰德维德提出的解决办法就是加强城市与水的关系,这也使阿姆斯特丹愈加演变为荷兰的威尼斯。历经激烈会谈和多篇文章的探讨,维杰德维德所提出的阿姆斯特丹规划,被认为是对荷兰城市发展未来的展望,而非孤立的计划。[21]

图10: 阿姆斯特丹IJ河上的跨桥,1927年

在他的一生中,大量的城市规划作品不断产出,他力图在城市和景观之间缔造不同的依存关系。特别是在荷兰,其城市与景观的人工化特质,在时代发展中的矛盾性愈加尖锐。他的黑白画通常按时间顺序绘制,画面的表象只是一个阶段,随时间跃迁的突变才是驱动力。他依据假设的数据预测经济增长,坚持自身对“成为”的感性预知。他认为这个国家的空间秩序需要重新组织——是时候过一种不同的生活了。[22]从一开始,他的作品就展现出与自然形态之间的相似性;他的视觉语言往往趋于类比,这让人们对其富含象征主义的作品背后的真实意义充满遐想。在他看来,人们更需要接受多种类型的教育,使发展需求和实现手段相契合。再回头看他的诸多规划,在沿海和阿姆斯特丹之间的地区,包括沿海城市赞德沃特(Zandvoort)、巴恩(Baarn)及阿姆斯特丹、鹿特丹和乌得勒支等大城市之间的绿地规划等(图11~图13),均被政府搁置一旁,被认为是脱离现实的幻想。在他后期的作品中,更深层次的含义被注入城市地下空间结构及以变形虫细胞作为最小实体单元的城市规划模型,以此构成类似大规模生物群落的规划结构。最小的单体也可以是最大的结构,建筑学的物质结构被提升为一种结构性的建筑学。但他对美国景观的研究最终只能停留在图板上。直到最近,学者们才再次提出一种类似的规划,以娱乐性活动构建为基本单元,将其视为未来发展的可能。但这仍旧是徒劳,直到现在,他还被视为背离传统的人。[23]许多人认为维杰德维尔德的乌托邦幻想可能已危及这一刚刚诞生的崭新学科,让-保罗·贝顿(Jean-Paul Baeten)就是其中的一位。[24]尽管异教徒维杰德维德承认“传统”,但其他人最后却背叛了传统,而这些“叛徒”现在却被称为传统的支持者。

图11: 赞德沃特规划构想,1946年

图12: 阿姆斯特丹冯德尔公园规划,1920年

图13: 阿姆斯特丹冯德尔公园剧院,1920年

四、事实与虚构——城市规划的未来身在何处?

这就迫使我们去思考梦想的目的了,在混沌中找寻秩序,也许我们不需要太多的小计划,而是需要比明天看得更远的人。我们应制定能够超越日常琐碎需求和项目的直观错觉的规划。正如维杰德维德过去常说的:明天早已来临!对此,城市规划者们再一次毫无准备,而建筑师呢?当今,维杰德维德的工作模式和表现方法已成常态且被普遍接受,亦如荷兰2040 年的城市愿景规划所表现出的态度和内容。试问今天哪座城市没有被无端的、肤浅的、空洞的口号定义为“在变化或是转型中”?最后,建筑师和城市规划师们终于赶上了维杰德维德的思维,但很显然,他们不具备他的情怀。梦想对这个国家而言仍然太难,他们将冷漠和自我为中心的现实感视作一种正面的民族特征,建筑师和城市规划师没有记忆或历史情愫,他们在刻意的遗忘中虚假繁荣。

现在又到了全面展望世界未来的时刻了,但我们不要假装这些都源于科学!尽管维杰德维德那令人费解和混乱的文本对他们而言是一种特殊的风格,但这些不应被忽视,这些均是对城市规划学科的早期贡献。也许破坏分子和乌托邦主义者可以给世人一个激进的警醒,撼动那些官僚把持和单纯形式导向的建筑学科。[25]否则,欧洲将沦为城市中心日益商业化、城市外围完全郊区化的牺牲品,杂志和互联网的传播内容被无止境的建筑扩张所充斥和玷污。毫无疑问,对城市及其可持续发展所采取的务实态度是必要的,但这并不意味着我们要停止对未来可能性的无尽想象。大数据是城市规划唯一的决定因素吗?对城市客观状态可能性的预测一定是机械且直接的吗?在制定未来计划时,幻想也是一个至关重要的因素,事实和虚构是一座城市的两面,也是理解其发展的基础。如果说客观的事实和知识的内容是认知城市的本源,但除此外,还需要另一种以叙述形式描绘出的那引人注目的愿景。即使规划都是暂时的甚至是幻想,我们仍要制定,这样才能更好地去设计我们迫在眉睫的未来。正如维杰德维德的作品所教授给我们的那样,他的挑衅性思维并没有失去其现实性的意义。

文章的最后,如豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges)[26]所说,梦想家自我憧憬,梦想最终会成为现实。

注释

[1] 约瑟夫·里克沃特(Joseph Rykwert),英国当代著名的建筑历史学家、评论家,宾夕法尼亚大学建筑学教授,英国艾塞克斯大学(University of Essex)艺术教授,剑桥大学艺术学院“斯雷德教授”(Theslade Professor)等,代表作有城市形态学的经典之作《城之理念:有关罗马意大利及古代世界的城市形态人类学》《场所的诱惑:城市的历史与未来》《亚当之家——建筑史中关于原始棚屋的思考》等。

[2] 丹尼尔·伯纳姆(Daniel Burnham),美国建筑师协会会员,芝加哥建筑师和城市设计师,Beaux-Arts 运动的拥护者。代表作包括芝加哥的信赖大楼、铁路交易所大楼,纽约市的三角形熨斗大厦,华盛顿特区的联合车站,伦敦的塞尔福里奇百货商店和旧金山的商户交流中心等。

[3] 参见:Joseph Rykwert. The Seduction of Place :The City in the Twenty-First Century[M].New York:Pantheon Books,2000:20,246.

[4] 参见:Joseph Rykwert. The Idea of a Town:The Anthropology of Urban Form in Rome,Italy and the Ancient World[M].Cambridge:MIT Press,1988.

[5] 阿尔多·范·艾克,荷兰建筑师,结构主义建筑运动的代表人物。参见阿尔多·范·艾克为约瑟夫·里克沃特《城之理念》撰写的前言。

[6] 科尔·凡·埃斯特伦(Cor van Eesteren),荷兰建筑师和城市规划师。他与荷兰风格派(De Stijl)运动的创始人西奥·凡·杜斯伯格(Theo van Doesburg)、艺术家皮特·蒙德里安(Piet Mondrian)等一起为该运动作出了杰出贡献,二战后就职代尔夫特理工大学,任城市规划教授。他的主要项目包括阿姆斯特丹总体扩建计划(the Amsterdam General Extension Plan)、南部艾瑟尔梅尔波尔德斯的发展计划(the development plan for the Southern IJsselmeerpolders )和莱利斯塔德的城市计划(the town plan for Lelystad)。

[7] 弗里茨·舒马赫(Fritz Schumacher),德国建筑师、城市设计师。1901年成为德累斯顿工业大学的室内设计教授,1908 年,接受汉堡市建筑总监的职位,代表作包括汉堡美术馆和汉堡建筑博物馆(Staatliche Gewerbeschule Hamburg)等。这些设计改变了这座城市的面貌,使汉堡成为新客观现实派(Neue Sachlichkeit)的艺术之所和建筑运动的实践之地。

[8] 贝尔拉格(Henrik Petrus Berlage),荷兰建筑学家,被誉为现代建筑之父,代表作有:海曼斯住宅(Heymans House)、DEN HAAG 办公楼、商品交易所(Commodities Exchange)等。

[9] A Boeken,A Komter,and A Staal,Bouwen Van Woning tot Stad [M].Amsterdam.1946.参见:Manfred Bock,Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur:Groep’32,Ontwerpen,Gebouwen,Stedebouwkundige Plannen 1925-1945[M]. Staatsuitgeverij,1983,5.

[10] 特奥多尔·费舍尔(Theodor Fischer),德国工人联合会(Deutscher Werkbund,1907年)联合创始人和第一任主席,也是德国花园城市运动的成员,慕尼黑工业大学的建筑学教授。

[11] J.J.P·奥德(Jacobus Johannes Pieter Oud),荷兰建筑师,代表作有荷兰国家战争纪念碑、魏森霍夫庄园的画廊、鹿特丹Unie 咖啡馆等众多现代主义建筑作品,自称在实践“诗意的功能主义”。

[12] 具体情形参见:A first assessment is to be found in:Albers and Piccinato(1977)and later in:Ladd(1990)and Claessens(2005). 一战后,荷兰尚未完成任何学术工作,包括Mitzlaff(1925)的基础性作品,参见:Piccinato,Giorgio. La Costruzione dell’urbanistica in Germania 1871-1914[M].Roma:Officina Edizioni,1977;Brian Ladd,Urban Planning and Civic Order in Germany,1860-1914 [M].Harvard University Press,1990;François Claessens.De Stad als Architectonische Constructie:Het Architectonisch Discours van de Stad.Duitsland 1871-1914[D].2005;Paul Mitzlaff,Erwin Stein. Die Zukunftsaufgaben der Deutschen Städte:Unter Mitwirkung namhafter Fachleute[M].Berlin-Friedenau:Deutscher Kommunal Verlag,1925.

[13] Fritz Schumacher.Probleme der Grossstadt[J].Deutsche Rundschau für Geographie,1919:66-81,262-85,416-29.后来舒马赫将该文章扩展成一本书。

[14] 参见:Richter Roegholt. Amsterdam na 1900[M].Den Haag:Sdu,1993:23.

[15] 关于勒·柯布西耶和弗兰克·劳埃德·赖特两者的相似之处,参见:Richard A Etlin. Frank Lloyd Wright and Le Corbusier:The Romantic Legacy [M].Manchester University Press,1994.维杰德维在生命的尽头否定了人类应高出地面居住的想法,有时他认为深入地下,才能使地球本身成为人类的居所!

[16] De Long,David Gilson,Jean-Louis Cohen,Museum Vitra Design. Frank Lloyd Wright and the Living City:[Catalogue of an Exhibition organized by the Vitra Design Museum,11 June - 11 Oct. 1998][M]. Weil am Rhein,Milan:Vitra Design Museum,Skira,1998.

[17] 勒·柯布西耶和阿梅德·奥占芳(Amedée Ozenfant)都在致维杰德维德的信中对Wendingen杂志的贝壳问题表示赞赏,资料来源于HNi档案馆。

[18] 参见:D’Arcy Wentworth Thompson. On Growth and Form,2nd ed. ed.,vol. 1 [M].Cambridge:Cambridge University Press,1959:20.

[19] 参见:H.Th. Wijdeveld.Gedenkenen Voorwaarts Zien[J].Architectura 19,1925:331-334.

[20] 参见:H. Th. Wijdeveld. Het Rokin Vraagstuk te Amsterdam[J]. Bouwkundig Weekblad Architectura 7,1927:60-62. Wijdeveld(1927);对该问题的总结,参见:Paul,Meurs,Auke van der Woud,and Nancy Forest-Flier.De Moderne Historische Stad:Ontwerpen voor Vernieuwing en Behoud,1883-1940[M].NAi Uitgevers,2000:280-287.

[21] 维杰德维德的文章常用“不易理解”的荷兰语写作,他的想法“很难理解”。参见评论:M. F. Le Coultre and Alston W. Purvis,Wendingen 1918-1932:Architectuur en Vormgeving[J]. Blaricum:V+K Publishing,2001:50.维杰德维德早期大部分文章都可在H.Th. Wijdeveld,Cultuur en Kunst:Verzamelde Opstellen 1917-1929[M].Amsterdam:De Spieghel,1929中找到,维杰德维尔后来热衷于与法西斯政权调情,并积极报道意大利的发展,参见:H.Th. Wijdeveld.Om het Wonen van Millioenen [J].De Schouw 15,1942:105-108.

[22] H.Th. Wijdeveld.Om het Wonen van Millioenen[J].De Schouw 15,1942:373-376.这篇文章重复了他在1922年早已阐述的观点。

[23] 赫尔曼·罗西(Herman Rosse)也是如此,他为Den Haag(以及Jan Wils)和Scheveningen制定了规划。此外,罗西还针对迫在眉睫的问题,提供了出色的建筑解决方案。

[24] 参见:Jean Paul Baeten ,Aaron Betsky. Ontwerp het Onmogelijke:De Werend aan architect Henrik Wijdeveld(1885-1987)[M]. Rotterdam:NAi Uitgevers,2006:24.

[25] 参见:Paul Fitschy.Des Vandales Ou Des Utopistes[J].L’Equerre 12,1933:17-18

[26] 豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges),阿根廷作家、诗人、翻译家,代表作短篇集《虚构集》,诗集《事物》和《魔像》,故事集《环形废墟》等。