水系沉积物测量的两个问题

2021-02-14熊小龙闫李军

熊小龙,闫李军

(合肥工业大学资源与环境工程学院,安徽合肥 230009)

0 引言

在1∶50000水系沉积物测量的实际工作中发现目前的方法存在一些问题,本文探讨是否有改进的可能。本文工作区位于安徽沿江江南,属于湿润低山丘陵景观区。

我国自1980 年代以来开展1∶200000 水系沉积物测量,取得了良好效果,同时形成了一套工作方法。目前在重点区域开展1∶50000水系沉积物测量。本文认为,二者方法原理相同但有不同特点。前者的目标是查明较大范围内元素分布状态,确定区域地球化学背景和异常区,为找矿及环境等领域提供信息。它圈出的异常为进一步找矿指示方向,不直接指示矿化的位置。在方法上,关注用较少的采样点揭示元素富集趋势,采用组合样,采用能够从低浓度背景中提取出富集趋势的数据处理方法和结果表达方法。后者的目标是在较小的范围内圈出异常,为确定找矿靶区提供信息。它圈出的异常直接指示矿化的位置。即使只有一个点异常,也同样予以重视。在方法上,它关注的重点应该是每一个采样点的实际控制范围,以及能够直观准确表示元素富集状况的数据处理方法和结果表达方法。目前后者基本上沿袭了前者的方法,不完全适应1∶50000水系沉积物测量的特点。本文对其中布点和结果表达两个方法问题进行讨论。

1 布点方法问题

现行的1∶50000水系沉积物测量布点方法的特点是按地形图坐标网格布置采样点。本文称为网格法。其布点规则的要点是:每1km为一大格,分为四小格,每个小格布1~2 个点,一般不可无点也不必多点,采样点布在一级水口或二级水系中,每个点的控制流域面积以0.125~0.25km为宜,一级水系长度大于500m时应加点,不允许出现连续3个空白小格。

本文提出按流域布点的方法,其要点是根据水系流域的实际情况布点,不受网格限制。本文称为流域法。其布点原则在很多方面与网格法一致,不同之处是允许小格中无点或多点,允许一个采样点控制的一级水系长度超过500m。在符合每个样点的控制流域面积应不大于0.25km的前提下允许出现连续空白小格。

1.1 流域法布点的方法

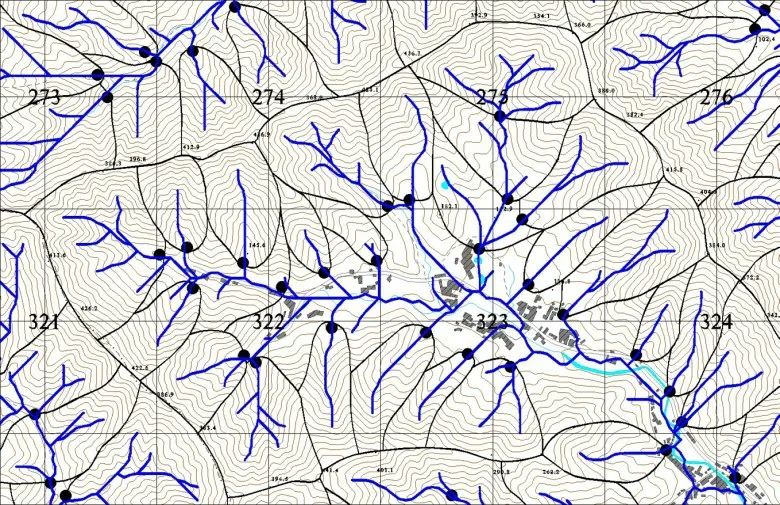

流域法布点的具体方法如下,图1给出一个实例。

图1 流域法布点的一个实例Figure 1.An example of point location design using drainage basin method

(1)在地形图上画出水系,或者用计算机生成水系图。

(2)从一个大水系的水系口或其在图中最下游处开始向上游追溯,在支流水系口布点。再沿支流追溯,在更小的水系口布点,直到一个点的控制流域面积不大于0.25km。在这个过程中水系分级是相对的,可将符合布点原则的最小水系称为一级水系。

(3)对于长度超过500m的一级水系,若流域面积不大于0.25km,则不加点。

(4)如果二级水系两侧的一级水系排列成羽状,其中每个一级水系都较短且流域面积都很小,则将此二级水系分为若干段,使每一段两侧的一级水系流域面积之和不大于0.25km,在每个分段处的二级水系中布置一个采样点。

(5)三级水系两侧可能有短小的一级水系,因流域面积过小而不宜布点。如果三级水系也不布点,则这些区域将得不到控制。如果有必要且有可能,可在三级水系流入此区域处和流出此区域处各布置一个点加以控制。

顺带指出:当覆盖区土壤层中的沉积物不完全来自邻近基岩区时,需要注意不可以布置土壤采样点替代水系沉积物。这种情况在大河两岸低山丘陵区常见,本文工作区就是一个例子。低山丘陵山脚下的平地实际上是长江冲积平原的边缘,历史上经常被长江洪水所淹没,土壤中含有大量来自长江洪水的沉积物,因为最近几十年没有发生长江洪水,所以这一问题容易被忽略,往往为了图面规整而在这样的区域布置土壤采样点替代,这是不合适的。

1.2 网格法布点与流域法布点的比较

对现行的网格法布点与本课题提出的流域法布点进行比较,得出以下结论。

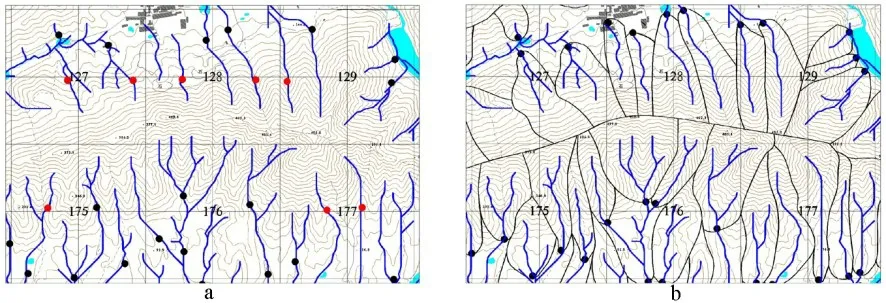

(1)在低山丘陵区,冲沟往往比较短小而密集,平行或放射状分布,每个水系的流域面积很小。网格法布点要求每个小格布置1~2个点,因此出现较多的漏控区。流域法布点的漏控面积较小。以本文研究区为例,基岩区面积约58km,用网格法布点281 个,平均每个采样点控制流域面积0.15km,漏控面积14.7km,约占基岩区面积的25%。用流域法布点298个,平均每个采样点控制流域面积约0.16km,漏控面积8.9km,约占基岩区面积的15%。在平均采样密度相近的情况下,流域法布点可以有效地减少漏控面积,获得更多的信息。图2是研究区的一个局部,其中灰色表示漏控区。

图2 网格法布点与流域法布点的比较Figure 2.Comparison of grid method with drainage basin method for point location design

(2)在分水岭附近,冲沟短小,其中多为粗碎屑,很难采集到合格的样品。从方法原理上讲,这样的小格不宜布点采样,但是网格法不允许出现连续空白小格,因此不得不布点,增加了采样难度而且难以保证采样质量。图3 是一个实例,有连续8 个小格难以采样。流域法不需要在分水岭附近布点,因此减轻了采样难度。

图3 流域法布点减轻采样难度的一个实例Figure 3.An example of drainage basin method for point lo⁃cation design that reduces the sampling difficulty

(3)网格法布点通过要求每个小格必须布点来控制采样点密度,使之满足工作精度要求,便于控制质量,质量检查者只要看是否有空白小格即可。流域法布点不受小格限制,是通过要求每个采样点控制流域面积不大于0.25km来控制采样点密度的,同样可以保证满足工作精度要求,但不便于质量控制。质量检查者需要看每个点的控制面积是否过大。

2 测量结果表达问题

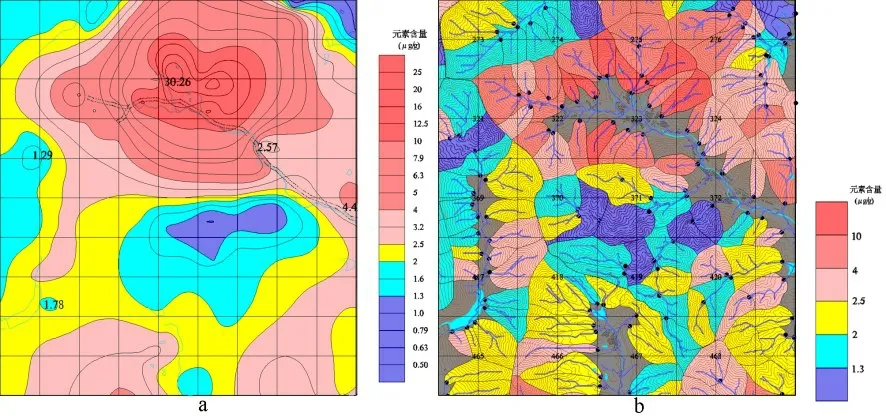

现行的水系沉积物测量结果的表达形式是地球化学图和地球化学异常图,其核心是用等量线(元素含量等值线)表示元素含量的分布状态,在地图学中属于等值线图一类。等值线图的特点是经过插值计算、无数据的区域用计算值代替、注重表示数据变化趋势、异常区的形态较圆滑。图4-a 是本文研究区某元素地球化学图的局部,方法要点是:用流域法布点,用元素含量的对数值作图,等值线间隔取0.1,异常区抽稀,用克里格法插值,高值区用暖色调。

前已述及,1∶50000 水系沉积物测量的特点是它所圈出的异常直接指示矿化岩石的位置,它关注的重点应该是每一个采样点的实际控制范围,以及能够直观准确表示元素富集状况的数据处理方法和结果表达方法。本文针对这一特点,提出一种新的结果表达方法。根据原理,一个采样点控制一片流域,若该点某元素含量值偏高,则指示该流域中存在该元素富集的地质体。本文认为,在查明这个地质体露头的准确位置之前,只能认为该流域中每一处都可能是这个地质体的露头位置,因此该点的整个控制流域都应该被赋予同一种颜色。在实际采样点位图中,根据每个采样点的元素含量值给每个采样点的控制流域赋予相应的颜色,以此表示元素含量的分布状况。如果按照异常下限值赋颜色,则表示元素含量异常的分布状况。本文将这种表达形式称为色斑图。在地图学中,这种表示方法属于质量底色法,这种图属于类型图一类。

2.1 绘制色斑图的方法

本文绘制水系沉积物测量结果色斑图的方法如下:

(1)建立一个数据文件,其中有实际采样点的点号、坐标、元素含量值等数据。

(2)数据文件经过投影转换生成实际采样点的点文件,叠加在地形图上,描绘采样点控制流域的边界,建立采样点控制流域的区文件。

(3)通过“Label 与区合并”的操作,使采样点控制流域继承采样点的属性。通过根据属性赋参数的操作,给采样点控制流域赋予与元素含量分级相对应的颜色,生成“水系沉积物测量结果色斑图”。

(4)确定异常下限值,给采样点控制流域赋予与异常分带相对应的颜色,生成“水系沉积物测量异常色斑图”。

图4-b 是色斑图的例子,其布点方法、作图数据、着色规则都与等值线图相同。

图4 等值线图与色斑图对比Figure 4.Comparison of isoline map with choroplethic map

2.2 色斑图的判读方法

根据水系沉积物测量的方法原理,如果某处存在元素相对富集的地质体露头,在其下游的水系沉积物中的元素含量值会偏高。露头下游最近的那个采样点的异常表现最明显,称为异常点,位于异常点下游的点可能有异常表现,但会比较弱,越向下游越弱,因为引起异常表现的沉积物在向下游搬运的过程中逐渐被正常的沉积物稀释了。这是本文讨论色斑图判读方法的基本依据。

色斑图判读的基本方法是:若上游采样点异常而下游点正常,则异常源在上游点的控制流域内。若下游点异常而上游点正常,则异常源在下游点的控制流域内,且不包括上游点的控制流域。若上游点和下游点都异常,则视异常强度而定,可能在上游也可能同时在上、下游。图5表示几种可能遇到的具体情况。

(1)位于一级水系口的采样点的元素含量高于异常下限,例如图中的H 点,在色斑图中表现为该采样点的控制流域(H区)为红色。判断异常源在H区内。

(2)位于二级水系中的点异常,而且在该点上游没有异常点,例如图中的I 点,I 区为红色,其上游的J区、K区都为无色。判断异常源在I区内。

(3)位于二级水系中的点异常,上游也有异常点,两个点的异常强度接近,例如图中的F 点和H 点,F 区为玫红色,H 区为红色。判断异常源在H 区内,也可能同时在H区和F区内。

(4)位于二级水系中的点异常,上游也有异常点,而且上游点异常较强,例如图中的D 点和I 点,D 区为橙色,I区为红色。判断异常源在I区内,D是异常迁移。

(5)位于二级水系中的点异常,上游也有异常点,而且上游点异常较弱,例如图中的L点和M点,L区为红色,M 区为橙色。判断L 区内有一强异常源,同时在M 区内有一弱异常源;或者异常源的主体在L 区内,部分在M区内。

在图5 中,综合判读的结果是,从H 区东部经过I区到L 区西部,可能存在一个元素相对富集的带状地质体,例如岩脉、岩体接触带、断层破碎带之类,或者多个短轴状地质体,例如多个小岩体。

图5 在色斑图中判读异常源Figure 5.Interpretation of an abnormal source on the chorop⁃lethic map

2.3 色斑图与等值线图的比较

(1)等值线图的异常形态较圆滑,表达数据变化趋势较好,但异常区不直接对应采样点。色斑图的异常区直接对应采样点,直接指示矿化岩石的位置,可以更直观更准确地表达元素分布状况。

(2)等值线图经过插值,无数据的区域用计算值代替,有可能出现不合理的数据。不同的插值方法、网格大小、搜索策略和参数等,都会显著影响等值线的形态,使表达具有某种程度上的不确定性。色斑图不进行插值计算,直接使用测量数据成图,因此表达更客观更合理。

(3)在等值线图中,布点漏控区被插值掩盖了。在色斑图中漏控区是空白的。对于1∶50000水系沉积物测量而言,每个区域与邻区之间存在差异的可能性都不应忽略,与漏控区相邻的区域没有异常不代表漏控区也没有异常。因此,最好的表达方法是将漏控区如实地表达为空白。

(4)绘制等值线图的前提是相邻数据点之间是有联系的,是渐变的,变化趋势是可以估算的。对于1∶50000 水系沉积物测量而言,相邻采样点之间没有必然的联系,是离散的。从绘图方法原理上来讲,等值线图不适合表达离散型数据的分布状况,因此,用等值线图表达水系沉积物测量结果可能导致失真。元素地球化学分布的一个特点是,低值数据近似连续分布,高值数据不连续分布。对于1∶200000水系沉积物测量而言,由于采样密度小、采用组合样、采用强调变化趋势的数据处理方法等原因,数据的离散性特征被淡化了,连续性特征被相对加强了,因此可以用等值线图表达最终结果。对于1∶50000水系沉积物测量而言,需要强调相邻点之间的差异,强调离散性特征,从这个角度来看,等值线图不太适用,而色斑图更适用。

3 结论

本文提出的流域法布点的方法符合水系沉积物测量的原理,符合现行规范在布点原则、工作精度等方面的基本要求,同时在减少漏控区、减轻采样难度两个方面好于现行的网格法布点。对于质量检查而言,流域法不如网格法方便,但在广泛使用GIS 技术的今天也不困难。因此,现行的布点方法有改进的必要和可能。

与等值线图相比,本文提出的色斑图可以更直观准确地表达元素分布状况、更客观地反映元素异常情况、更准确地判断异常源的位置。因此,用色斑图表达水系沉积物测量结果是合适的。

注:本文研究成果是在作者熊小龙攻读硕士学位期间完成,熊小龙的硕士学位论文使用了本文成果。熊小龙合肥工业大学硕士毕业论文题目为《1∶5 万水系沉积物测量的若干方法问题》