综合物探方法在地下空间隐患调查中的应用

2021-02-14蔡向阳徐子桥

蔡向阳,徐子桥

(安徽省地球物理地球化学勘查技术院,安徽合肥 230022)

0 引言

随着社会经济发展,人类活动诸如大规模的工程建设和快速的城市扩张等对地质环境的影响越来越大,这使得我们赖以生存的地质环境已经发生或正在发生深刻的变化。近年来,城市地质灾害频发,已严重危害到人民群众的生命财产安全以及城市的建设与发展。城市的现代化发展引起的环境变化也限制了传统物探手段对城市地质的勘查、评估及监测,如何快速有效地对城市地下空间隐患进行调查、评估及治理是城市发展亟需解决的重大问题之一。本文以太湖县某居民小区地下空间隐患调查为例,使用微动探测和地质雷达综合物探方法,在无损地表环境、确保勘探精度的情况下,完成了对研究区地下10m 以浅地质情况勘查,并对地下空间隐患进行了论证,为后续的地下空间隐患评估和治理提供了地球物理依据。表明了以微动探测和地质雷达组合的综合物探方法在城市地下空间隐患调查过程中能发挥重要作用。

1 研究区地质条件

1.1 工程地质条件

根据研究区工程勘察报告,区内岩土层根据其结构特征、性质及分布情况,由上到下可分为五层,分述如下:

第①层:杂填土(Q):场地内均有分布。杂色,松软状,主要由黏性土及少量建筑垃圾组成,厚度一般为0.4~3.0m。第②层:粉质黏土(Q):场地内均有分布。褐红、黄褐色,硬-硬塑状,稍湿,有砂感、黏性,切面有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,厚度一般为1.5~5.6m。第③层:中粗砂(Q):场地内均有分布。灰白、褐灰色,饱和,稍—中密状,夹有粉质黏土,为片麻岩残积土,含有长石、云母等,厚度一般为5.0~15.0m。第④层:强风化片麻岩:场地内均有分布。灰白、浅灰色,斑状变晶结构,片麻状构造,由石英、长石、云母等组成。岩性多呈块状及土状,干钻不易钻进,遇水易软化,属极软岩,破碎,厚度一般为1.0~1.7m。

第⑤层:中风化片麻岩:场地内均有分布。褐灰、浅灰色,斑状变晶结构,片麻状构造,由石英、长石、云母等组成。岩性呈碎块状及短柱状,锤击不清脆,轻易击碎,属软岩,较完整。

1.2 水文地质条件

研究区3.0~10.0m 分布有一层中粗砂,结构松散,渗透性强,弱承压,主要接受大气降水补给及侧向径流补给,向开挖侧排泄,水位埋深0.4~0.8m,变幅0.5~1.0m。由于受研究区周边地形开挖排泄地下水的影响,该含水层水力坡度较大,径流较强烈。

2 研究区物性特征

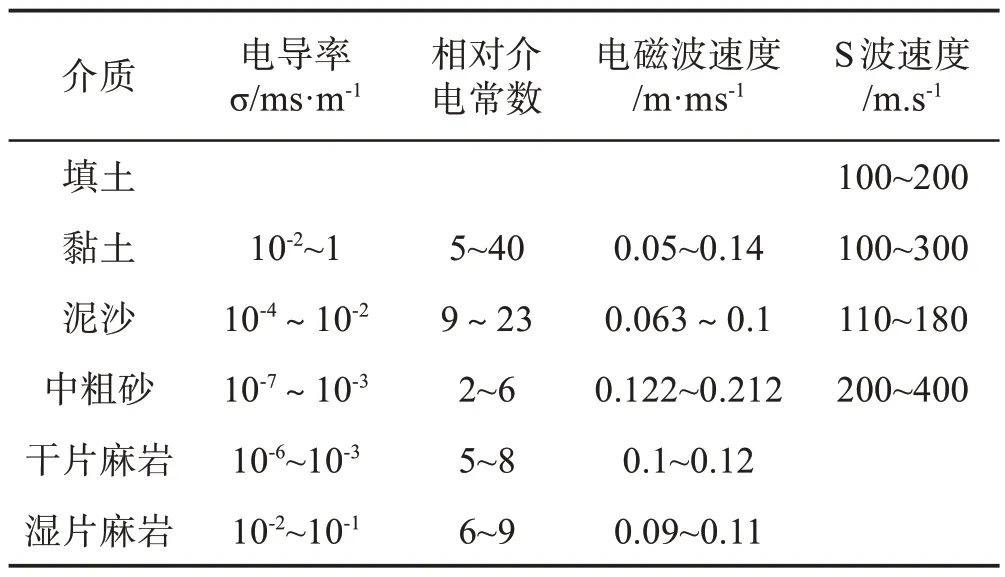

研究区内地层主要为回填土、粉质黏土、中粗砂、风化的片麻岩等,其电性参数和横波速度特征如表1。

表1 研究区常见介质物性参数Table 1.Physical parameters of common media in the study area

介质的松散程度、孔隙度等会影响到地下介质中电磁波的传播速度,且若出现地下介质疏松不密实,或地下裂缝、裂隙发育等情况,地下介质会产生对电磁波的吸收和反射、折射等情况,从而导致反射波同相轴局部缺失。

地层内S 波速度不仅与岩性有关,还与密度、埋深、地层地质年代、孔隙度、流体成分、温度和压力等有着密切的关系。

3 物探方法与测线布置

3.1 微动探测

微动探测技术即是从微动信号中提取面波(瑞雷波)频散曲线,通过对频散曲线反演获得地下介质的S波速度结构,通过S 波速度在不同深度层次的高低变化,进行介质分层及不良地质体的物探方法。

本文微动探测台阵为直线型,台阵台站间距为1m、2m 和4m,测量时共布置11 台检波器,7 台组合为一个测点,同时进行3 个点测量(图1)。检波器主频2Hz,采样频率250Hz。本文数据处理利用频率-波数谱法逐点提取频散曲线,再计算出视S 波速度,得到视S 波速度随深度变化的曲线,最终得到视S 波速度剖面图。

图1 微动台阵布设示意图Figure 1.Layout of microtremor detection array

3.2 地质雷达法

地质雷达法是利用地质雷达发射天线向目标体发射高频脉冲电磁波,由接收天线接收目标体的反射电磁波,探测目标体空间位置和分布的一种地球物理探测方法。其实际是利用目标体及周围介质的电磁波的反射特性,对目标体内部的构造和缺陷(或其他不均匀体)进行探测。

本文采用仪器为瑞典MALA 公司的RAMAC/GPR 地质雷达,选用100MHz 天线,采样频率为1700MHz,时窗设置为240ns,连续剖面测量观测方式。

3.3 测线布置

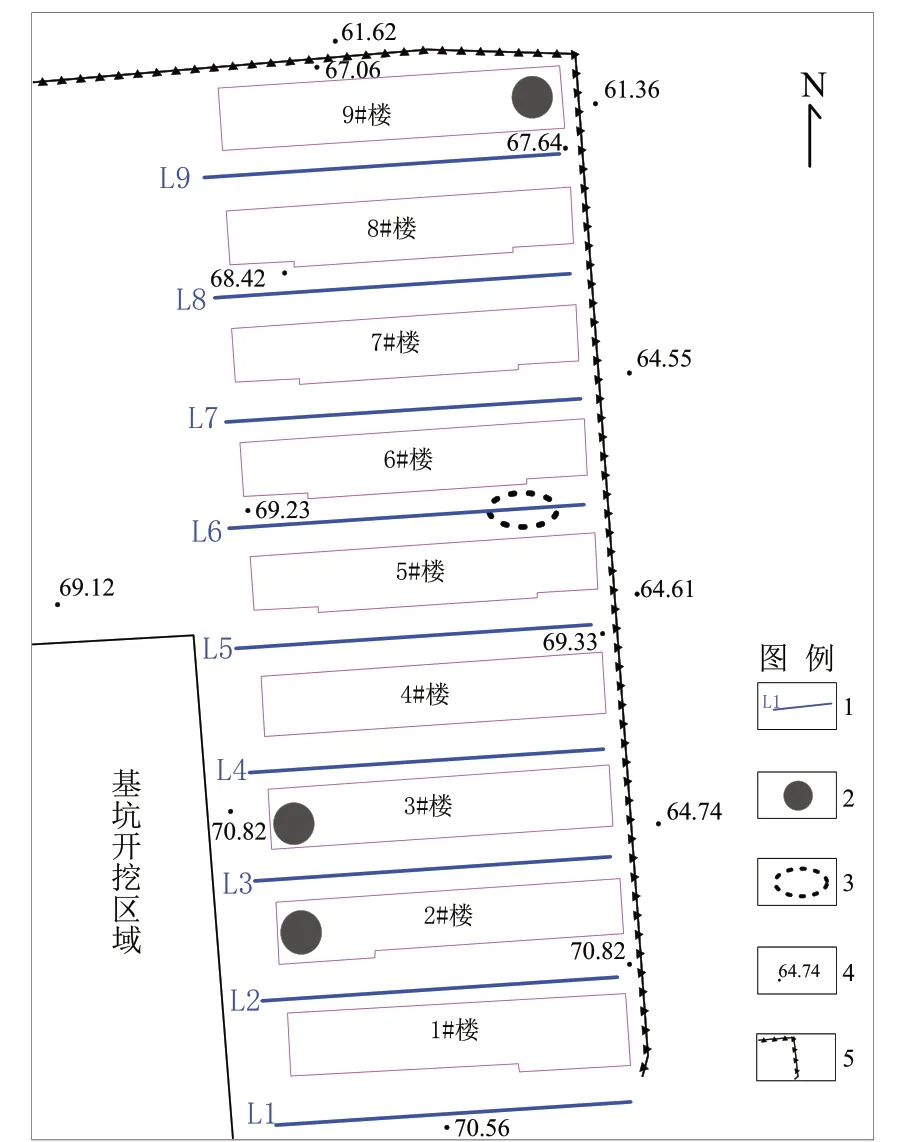

场地北侧和东侧因修路等原因已在多年前进行切坡,场地局部区域曾出现塌陷,场地西南角为某正在开发楼盘,在楼盘进行基坑挖掘中场地部分房屋出现开裂。物探测线依建筑物间巷道进行布置,在每栋楼前巷道布置1条微动探测和地质雷达的物探综合剖面,方向自西向东,场地概况及测线位置分布见图2。

图2 物探测线布置及场地概图Figure 2.Overview of the layout of geophysical survey lines and the site

4 物探异常特征及综合分析评价

4.1 微动探测异常特征

为能更直观地显示研究区地下情况,将所有微动探测剖面数据处理后,进行三维速度建模,现选取三维X

-Z

方向切片图(图3)进行异常特征分析。微动剖面速度特征在垂向可分为两层:第一层为浅部0~3m之间的低速层,速度范围200~300m/s,主要为杂填土和粉质黏土的反映;第二层为3~10m的高速层,波速范围300~400m/s,主要为中粗砂层的反映。场地速度特征在水平方向呈现,自南向北低速层逐渐变深,自西向东低速层范围也逐渐变大的特征。在已知房屋开裂问题严重的2#、3#楼区域(L3 线和L4 线各剖面西段距离2~8m),都对应上述低速,在微动探测结果图上表现为:L3 线和L4 线该段西侧埋深3~8m 存在明显的低速闭合圈异常,这与基坑开挖时因中粗砂流失形成的地质体局部不密实甚至空腔等地质情况有关。在以往发生塌陷区域(L6线剖面水平距离40~46m),微动探测结果图显示,该区域埋深2~6m 存在低速凹陷异常,推测此处和塌陷后回填土波速较低相关。在L9 线剖面水平距离35~54m、埋深2~6m存在低速片状异常。

这些已知地质灾害点在对应的微动剖面上都有明显的低速异常,微动探测能很好地反映研究区地下空间隐患点情况。在图3 中我们也可以看到L4 线水平距离51~53m、埋深3~7m,L5 线水平距离43~47m、埋深4~8m和L8线水平距离18~22m、埋深3~7m 都存在低速闭合圈异常,推测这些位置地下砂层也存在流失。

图3 微动探测X-Z方向切片图Figure 3. X-Z direction slices of microtremor detection

4.2 地质雷达探测异常特征

地质雷达对地下空间不密实体和空腔体反应灵敏,能够与微动探测结果相互验证,相互补充,提高物探解释质量。

由L3 线、L4 线和L5 线地质雷达剖面(图4)均可见,在深度3~4m 存在不连续的弯曲反射界面,推断为粉质黏土层与中粗砂层分界面。在L3线和L4线对应房屋开裂严重区域,衬砌界面反射信号强,信号为强反射信号,同相轴不连续、错断,一般区域化分布,推测异常为地下介质不密实或脱空(图4上、中);在微动推测的L4 线水平距离51~53m 和L5 线水平距离43~47m 异常区,在地质雷达影像图上反射信号强,呈典型的孤立体相位特征,表现为平缓的双曲线波形特征,在其下部仍有强反射界面信号,两组信号时程差较大,推测异常可能为局部脱空(图4中、下)。

图4 L3线(上)、L4线(中)和L5线(下)地质雷达影像图Figure 4.Line 3 (top),line 4 (middle) and line 6 (bottom)ground penetrating radar images

4.3 综合分析评价

根据微动探测和地质雷达结果分析,研究区地下空间松散不密实区主要集中在埋深2~6m 处,该层位主要为粉质黏土层(Q)与中粗砂层(Q),地层不密实区范围较大。当地下较强渗透性的中砂层产生渗流,水位下降后,中粗砂层失水固结,土体收缩,中粗砂层上界面与低渗透性的粉质黏土底层接触处首先产生脱空不密实区域,继而发展到地面出现沉降及裂缝。在房屋开裂程度中,远离基坑开挖区域的9#楼开裂程度较严重。结合场地情况,该区域位于护坡边缘,护坡内外高差较大,导致浅层地下水水力坡度较大,而基坑开挖时处在太湖县梅雨期,降雨量较大,为地下浅层中粗砂流失提供了有利条件。基坑开挖过程中产生的机械扰动,则进一步加剧了这一区域的中粗砂流失,从而产生地面沉降加速现象。同理,3#、4#、5#、6#、7#、8#楼东端和9#楼区域,也处于护坡边缘,从微动探测埋深5m 水平切片(图5)我们可以看出,这些区域在埋深5m 处低速异常明显,说明该区域地层存在松散化趋势,易发生地面沉降和塌陷,故应对该区域进行沉降监测,并对地层稳定性、承载能力进行分析评价。

图5 微动探测埋深5m水平方向切片图Figure 5.Horizontal slices of microtremor detection within buried depth of 5m

研究区地下空间隐患形成为多要素引起:首先是场地的特殊地质条件,土层松散、浅部砂层发育且易流失以及潜水含水层渗透性好;其次是人为工程活动的影响,场地周边切坡、深基坑开挖都破坏了地下空间原有的平衡;最后是强降雨导致地下水径流量大。以上三点因素的共同作用,导致研究区地下空间存在隐患。

5 结论

通过综合物探手段,对研究区地层进行了分层,地下空间隐患主要存在于第二层,其形成原因为场地地质条件、人为工程活动和强降雨等多因素共同作用。其导致地质灾害的形成过程为流砂→地下砂土层不密实或脱空→地面沉降、塌陷。对本次调查发现的地下空间隐患处应进行结构性预防和采取治理措施,最大程度降低地面沉降、地表建筑受损等风险。

微动探测结果较地质雷达更为直观,有足够的探测深度,并可实现三维建模来综合分析地表建筑物地下空间形态;而地质雷达在数据采集效率上明显高于微动探测,特别在建筑群的内、外开展短剖面测量时更具优势。两种方法相结合能够更准确地探知城市建成区地下空间存在的隐患。