劳动教育课程的创新性实施策略探索

2021-02-11李群魏雅平韩玉彬张庆民

李群 魏雅平 韩玉彬 张庆民

摘要新课改以来,北京市在义务教育阶段已建立起一套完整的关于课程设置、劳动基地建设、教师和教研员队伍发展等系列的劳动教育体系。调研发现,北京市具有丰富的校外劳动教育资源,学校普遍重视日常劳动教育活动的开展,对劳动教育的路径有清晰认识,学生劳动态度良好;但在学生动手能力培养、创造性劳动开展、体系化课程建设、“家校社”合作等方面仍有待完善。面向未来,北京市中小学应以“一体化建构中小学劳动教育课程体系”为突破口,探索劳动教育课程创新性实施策略。

关键词 劳动教育;核心素养;创造性劳动;项目化学习;综合素质评价

中图分类号G63

文献标识码B

文章编号1002-2384(2021)11-0030-04

劳动教育与德育、智育、体育、美育具有同等重要的地位,面对新时代的新要求,我们必须站在重构社会主义教育人才培养体系的高度,创新性实施劳动教育。为此,北京市“中小学校劳动教育课程开发研究”课题组于2020年11~12月通过问卷、访谈等形式对北京市义务教育阶段劳动教育课程建设现状进行调研,探索劳动教育课程发展的新方向、新策略。本次调研共收取学校问卷128份、教师问卷2560份、学生问卷3840份,问卷调研覆盖北京市16个区128所学校,其中完全小学80所、完全中学16所、初中校32所,课题组实地走访学校6所。

调研结果表明,新课改以来北京市在義务教育阶段已建立起一套完整的关于课程设置、劳动基地建设、教师和教研员队伍发展等系列的劳动教育体系,并表现出以下几方面优势。

1. 学校重视日常劳动教育活动的开展

数据显示,所有学校均能定期组织学生开展卫生值日、卫生扫除等校园内劳动实践活动,对于其他形式的校内劳动实践活动,约30.00%的学校一学期开展一次,约28.68%的学校一个月开展一次,约22.00%的学校一周开展一次。校园外的劳动实践活动,如社区服务、社区志愿活动等频率虽然有所不同,但学校都在积极组织落实。可见,学校非常重视在日常教育活动中落实劳动教育。

2. 学生劳动态度良好

调研发现,学生具有较好的劳动态度和劳动意愿以及较高的劳动参与度。学生能够主动参与校园日常劳动活动,80.00%以上的学生能主动把校园里看到的垃圾捡起扔到指定位置,95.00%的学生能够认识到“自己的事情自己做”。

3. 学校清楚开展劳动教育的主要方式

数据显示,目前学校普遍组织开展的劳动教育主要以校园内的日常劳动活动为主,除了设有卫生区外,90.50%的学校还设有“楼顶花园”“种植箱”等;其次是与家庭合作设计家务劳动。综合实践活动课程、劳动技术课程、通用技术课程是学校组织劳动教育的主要课程形态,部分学校还能结合地域特点以及校情积极研发劳动校本课程。通过访谈发现,石景山爱乐实验小学、亦庄实验中学等学校已经在学科教学中有机渗透劳动教育内容。

4. 学校劳动教育的外部环境良好

调研发现,90.00%以上的学校所在区域,或有博物馆、科技馆、展览馆类,或有名人故居、纪念馆类,或有种植养殖园类,或有国防教育基地类等各级各类中小学生社会大课堂资源单位。这些社会资源如果能够得到有效利用,则可以成为学校落实劳动教育的重要课程资源。调研还显示,北京市各区都有劳技、通用技术、综合实践活动等课程的专兼职教研员,很多优秀教师经过多年的实践探索,摸索出了实践中指导、角色中体验等教学方法,对学生牢固树立马克思主义劳动观、养成良好的劳动习惯、掌握劳动本领起到了积极的推动作用。

1. 学生动手能力不强

调研发现,北京中小学校、师生普遍认同并理解加强劳动教育的必要性,师生对于劳动教育开展的态度较为积极,但一些家长对劳动教育的认识有失偏颇,存在将劳动教育等同于让学生“干活儿”“做值日”“打扫卫生”的认识误区。这种家校认知不平衡的状态,导致学生对劳动的理解只停留在口头上,存在动手操作能力差的问题,因而无法达到劳动育人的目的,更达不到全面提升学生综合素养的要求。

2. 创造性劳动开展不足

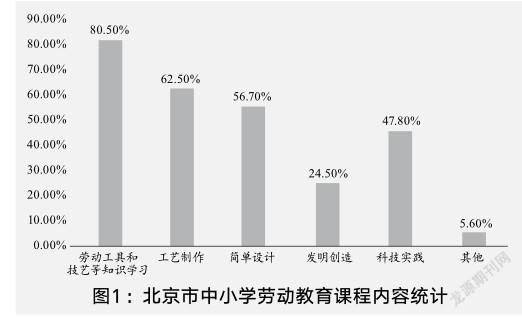

问卷显示,目前劳动教育课程仍以“掌握劳动知识”为重点,旨在培养学生创新精神和实践能力的“工程设计、发明创造、科技实践、工艺制作”等内容仍未完全进入劳动教育课程的范畴(见图1)。学生在日常劳动教育方面虽然参与度高,但参与的任务多停留在做值日、日常家务劳动、植物养护等简单的劳动体验上,技术含量高的劳动活动参与偏少,职业体验类、问题解决类的劳动活动参与更少,部分创造性劳动活动只是通过社团活动的形式针对部分学生开设,普及度不高。

3. 课程体系化建设不足

调查显示,有些学校劳动教育课程内容零散,开设比较随意,劳动课程评价多数停留在对某项劳动知识或劳动技能的掌握上,缺乏评价标准。由此可见,劳动教育课程缺乏顶层设计,系统性不强,缺乏专业的课程化开发,导致劳动教育实效性不强。新时代的劳动教育也应和学科教学一样,进行科学规范的课程化建设,这样才能为劳动教育注入新的活力与动力,提高劳动课程实施的实效性。

4.“家校社”合作机制不够完善

调查显示,虽然学校周边社会大课堂资源丰富,但在实际的课程实施中,学校实施劳动教育的场所还是集中在教室、楼道、操场、专业教室等校内场所。访谈发现,学校的困惑主要集中在如何有效整合、利用社会资源这个问题上,学校单方面还不能有效整合家庭、社会等各方面的力量,全面实施劳动教育的长效机制有待进一步建立与完善。

基于北京市义务教育阶段劳动教育实施现状,课题组集中学校和区域优势资源,探索以“一体化建构中小学劳动教育课程体系”为突破口,完善劳动教育的创新性实施策略,以期有效破解以上问题。

1. 精准定位劳动教育课程目标—六维+三级

《中国学生发展核心素养》总体框架为学生劳动素养的提升指明了方向。据此,我们进一步明确了劳动教育课程的“六维”核心目标,即劳动知识、劳动技能、劳动习惯、劳动品质、劳动观念、劳动精神。同时,依据不同年段学生的特点,结合文件要求以及新时代劳动教育理念,我们将劳动教育的核心目标进一步细化为三级阶梯状成长目标。

初级目标:重在养成劳动习惯,能在校园内外参加力所能及的劳动,养成生活自理能力,初步掌握一定的动手操作能力,珍惜劳动成果,享受劳动乐趣。

中级目标:重在提升劳动能力,具有自律能力,能自己管理自己,能主动劳动,具有改进和创新劳动方式、提高劳动效率的意识。

高级目标:重在强化职业意识,能够自立自强,乐于劳动,诚实劳动,勇于挑战自我,积极参加创造性劳动,为将来做出恰当的职业选择奠定实践基础。

2. 整体构建劳动教育课程体系—三层次+N个创造性劳动项目

劳动教育的实施仅仅依靠劳动技术课堂教学来落实是远远不够的,更需要学校结合校情进行校本化设计,整体构建劳动教育课程体系,科学设置劳动教育课程内容,努力打造创造性劳动项目。

(1)整体优化,构建“三层次”课程体系

这里的“三层次”既包括国家、地方、校本三级课程的全面整合,也包括学科间的横向整合,还包括学段间的垂直整合,形成集基础类、拓展类和研究类三个层次课程为主体,创造性劳动项目为辅的劳动教育课程体系。这一课程体系突出了劳动教育课程的实践性、选择性和生成性。其中,基础类课程以国家课程为重点,面向全体学生,关注劳动基本知识、基本思想方法和基本技能的培养,为学生发展夯实基础。拓展类课程面向全体学生的个别化需求,重在开阔眼界与个性发展。拓展类课程主要包含两个方面:一是基础课程的拓展,这是学科课程中的高层课程内容,由学生自主选择感兴趣或者擅长的模块深入学习;二是基于学生未来发展方向开设的自选课程,如茶艺、植物栽培、3D打印、航天测绘等,为研究课程的创新与实践提供高水平支撑。研究类课程面向个体学生或者研究团队,重在问题解决与深度学习,让学生面向生活实际,在劳动体验过程中落实探究精神、研究能力与创新思维的培养。

(2)拓宽领域,打造N个创造性劳动项目

创造性劳动是习近平新时代中国特色社会主义劳动思想的核心理念,是理解未来社会发展的关键。创造性劳动项目引领学生提前进入相关专业领域的学习与研究,为学生职业生涯规划意识的建立以及生涯规划管理能力的提高奠定良好的实践基础,促使学生树立正确的劳动观、就业观。例如:丰台区纪家庙小学利用其毗邻丰台区花乡的地理优势,开设了科学育种、生态养殖、花卉产品营销等创造性劳动项目,让学生探索不同的花卉创意产业领域,在不断提升劳动教育课程内涵和品质的同时,有效解决了课程内容中创造性劳动不足的问题。

3. 灵活推进劳动教育课程实施—主题引领+项目化学习

(1)以主题为引领

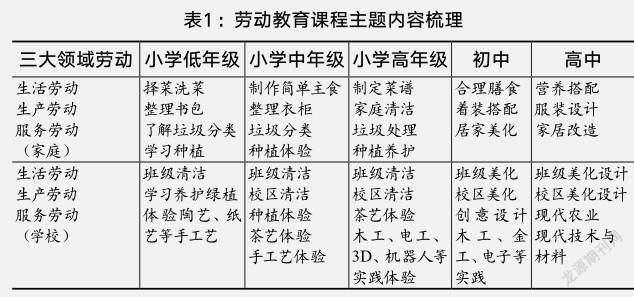

我们以年级为单位,把1~12年级划分为小学低年级、中年级、高年级,初中和高中五个学段,将劳动技术课程、综合实践活动课程中有关劳动教育的内容进行归整,以主题统筹劳动教育项目内容(见表1),设计不同的课型。主题引领的劳动课程实施从单一的课堂教学转向育人方式多样化,打破课上课下、课内课外的时间和空间限制,实现生活劳动、生产劳动和服务性劳动三大领域齐头并进,以此牵引更为灵活丰富的课程实施,促进学生的个性化发展。主题引领便于加强其他学科与劳动教育的有机联系,从而更好地渗透劳动教育。

(2)以项目化学习为主要推进方式

学校可采用项目式学习方式推进劳动教育的实施。在这一过程中,教师为学生提供学习脚手架、评价工具、课程资源,使学生在完成产品的真实劳动实践中,熟悉科研过程,实现自我超越,发展创新思维,深化劳动实践体验,获得劳动知识与技能,享受劳动带来的快乐,促进学生劳动素养的形成与发展。

4. 系统完善劳动教育课程管理—学校牵头+基地共享

劳动教育不仅需要学生亲身参与,而且许多劳动项目需要特定场地的支持才能有效进行。为切实完善劳动教育课程管理机制,充分发挥北京市的区域资源优势,建立学校+基地互助组织架构,目前项目组已筛选17家基地与学校结成共同体,初步形成了理念共享、资源共用、优势互补、合作共进的劳动教育人才培养和基地整合使用协作机制,为学生发展搭建了平台。这样就可以通过建立学校、家庭、劳动教育实践基地一体化劳动场域,将家庭劳动扩展到真实的生活场域,让学生在大自然中健康成长,由此促进学校、家庭、社会和政府携手共建新型劳动机制,真正形成学生劳动精神和文化自信系统化培养机制,发挥劳动的独特育人作用,促进区域劳动教育的整体推进与共享发展。

5. 全方位开展劳动教育课程评价—多元+综合

根据2014年教育部发布的《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》要求,劳动教育课程对应的是社会实践,其考察内容为学生参加实践活动、研究性学习、科技创新活动的情况,包括生产劳动、勤工俭学、军训、研学旅行、参观体验与社会调查、科学探究、创造发明等。由此可见,劳动教育课程的评价可以用多元与综合来形容,既包括自评、生评、师评、家长评、社会评等评价主体的多元与综合;还包括针对日常生活劳动教育、生产劳动教育、服务性劳动教育等评价内容的多元与综合;还聚焦学生参与劳动的全过程,指向评价方法的多元与综合。为此,学校可以采用成果展示、作品评比、撰写心得体会、交流汇报、日常观察等多种形式,充分发挥现代信息技术手段,协同多元评价主体,对学生的劳动成果、项目产品、任务完成情况等开展综合评价,将劳动评价结果作为学业成就重要指标纳入综合素质评价。

参考文献:

[1] 教育部关于印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》的通知[EB/OL].(2020-07-09)[2021-09-22].http://www.moe.gov.cn/ srcsite/A26/jcj_kcjcgh/202007/t20200715_472808.html.

[2]中共中央 國务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见[EB/OL].(2020-03-20)[2021-09-22].http://www.moe.gov.cn/jyb_ xxgk/moe_1777/moe_1778/202003/t20200326_435127.html.

[3] 檀传宝.劳动教育的概念理解—如何认识劳动教育概念的基本内涵与基本特征[J].中国教育学刊,2019(2):82-84.

(编辑 崔若峰)

注释:① 本文系北京市教育科学“十三五”规划优先关注课题“中小学校劳动教育课程开发研究”(课题编号:CDEA2020014)的研究成果。