返照古典的现代性:文学输出视角下王光祈译诗、诗作及诗评研究

2021-02-10徐臻

徐臻

(西南医科大学 外语学院,四川 泸州 646000;上海外国语大学 英语学院,上海200083)

中国新诗已经走过了第一个百年,但新诗究竟为何现代,这个问题还没有得到足够清晰的回答。研究者过去习惯于把中国新诗的发端放置在中与西或古与今的二元视野中去考察,着重剖析西方文学和现代文明对中国新诗的影响,因此,目前比较通行的观点认为胡适翻译《关不住了》以及发表《尝试集》开启了中国新诗的纪元,翻译诗歌作为重要的外来资源则影响了早期中国新诗发展的方向,而新诗的现代性是带着民族特色而又从西方引入的舶来品。

总体来看,这样的历史叙述并无不妥,不过依然有必要在已有的研究基础上考察另一位诗歌译者:王光祈。如果说从引入西方文学的角度探索中国新诗的发展路径已经有了非常多的研究成果,那么不妨从中国文学走出去的角度来探索传统与现代的张力。需要说明的是,所谓文学输出视角并非只是将中国文学翻译到国外这一维,还包括文学译入和创作方面的调整,即以中国现代文学走向世界为目的,以此影响文学译入的选材和译本呈现,进而启发中国现代文学的创作与评论,使中国现代文学寻得立足现代世界文学之林的基础。无论从引入国外资源还是从中国新诗走出国门的角度着手,新诗发难者们都是在尝试寻找中国新诗的现代性,因而在思考何为中国新诗的现代性这个问题时,研究者有必要从中国文学融入世界文学的角度来分析,毕竟“中国现代作家首要是‘想要参与世界上的事业的’现代人,因此必然要追求文学的现代化,努力汲取外国思想中的优秀东西,以使中国文学与世界的时代潮流合流,并对世界文学的发展作出自己的贡献”[1]。

一、中国现代文学对外输出的困境

中国新诗的发生和发展在很大程度上得益于对西方诗歌的借鉴和模仿,这的确是不争的事实。从宏观的角度来说,“新文化运动,可以说是中学与西学之间的一次大决战。由于有大半个世纪的铺垫,西学取胜已成定局,中学则节节败退到极为尴尬的边缘地带”[2]P182;但从诗歌发展的角度来说,胡适在新诗发难之初就明确认识到:“新体诗是中国诗歌自然趋势所必至的,不过加上了一种有意的鼓吹,使它于短期内猝然实现,故表面上有诗界革命的神气。这种议论狠可以从现有的新体诗里寻出许多证据。我所知道的‘新诗人’,除了会稽周氏兄弟之外,大都是从旧诗、词、曲里脱胎出来的。”[3]胡适是从中国传统诗歌发展历程的角度来推定新诗的合法性,可见,新诗一直在外来资源和文学传统之间纠缠,它的发生绝不仅是向国外诗歌学习那么简单。胡适在《谈新诗》中虽然没有明确提出中国新诗如何获得民族品格,如何被国外读者或研究者承认的问题,然而在扬弃传统这个问题上,他与王光祈的观点很相似。王光祈观察中国诗歌出路的视角比较独特。他常年旅居德国,对中国文学在欧洲的传播情况有比较清晰的认识,因此,他的诗歌发展焦虑感来自于中国文学如何走出国门这个问题,更具体来说,包括国外研究者对中国古典文学的误读以及对中国现代文学的质疑两方面。这其实非常重要,中国新诗如何融入世界文学的潮流中去这个难题,直接关涉到了新诗的变革方向与发展策略。从这个角度来思考中国新诗的现代性问题,可以削弱古今、中西对立思路的钳制,而站到世界文学的角度来看待中国新诗的发展历程。

首先,中国古典文学在欧洲的传播相对较广,但在翻译和解读方面存在诸多问题。王光祈曾翻译过德国汉学家海尼士(Haenisch)的综述性长文《近五十年来德国之汉学》,此文较全面地描述了德国汉学研究的概况。王光祈完全能通过翻译这篇论文,掌握中国文学在德国传播的基本面貌和存在的问题。在欧洲学者眼中,汉学其实是一个很杂乱的概念,它是研究中国古代典籍的一个笼统称谓,其核心并不是中国古典文学。《近五十年来德国之汉学》就从中国语言研究(包括字典、辞书等研究)、历史研究、文化史研究、政治研究、地理研究、民俗学研究、美术研究、宗教研究、考古研究等多个方面来勾勒研究现状,有关中国文学只是放在字典、辞书部分补充了一小段。就此看来,所谓欧洲汉学研究对中国的兴趣主要在古代而非晚近时期,文学作品在许多情况下只被当作语言材料或者社会科学研究的佐证材料。当然,这与中西对文学概念的理解大不相同有一定关系,但更重要的原因是,中国古代文学在欧洲的传播状况并不乐观。在同一篇文章中,海尼士指出:“在轻易(原文如此——引者注)文字方面,如长篇小说,短篇小说,诗词作品之类,则其情形却与上述不同。盖此类文学译成德文者,现在已属不少。不过多系转译而成,至再至三,即或直从中国原文译出,亦只有少数足以称为适于汉学条件。此项译品,大抵缺乏科学基础。”[4]文学作品的翻译原本就是极考验译者能力的事情,转译也是特殊情况下才会选择的权宜之计,这样的翻译在欧洲的传播势必引起大量误读,不过海尼士似乎并不关心翻译文学作品的艺术价值,而更在乎其汉学研究价值。

面对中国文学在欧洲传播的种种问题,王光祈曾写下了许多感慨。其实中国古典诗词在德国受欢迎的程度非常高,“最近德国内研究中国文学之学者,已将唐诗、王阳明全集等名著完全译出,未经两月,销至数十万部,一切装订,均系华式”[5]。在德国高人工成本的背景下,中国诗集依然以精装本上市并销量可观,可见德国人是如何喜爱中国古典诗歌。王光祈在《旅欧杂感》的开篇引述了一大段德国杂志对《诗经》的评论,德国人对中国古典诗歌做出了相当高的评价,这似乎应该让王光祈感觉欣喜,然而事实恰好相反,他认为时下欧洲对中国文学的误解太深,“近来中国报纸上每天都有几首新诗,而不知外国人亦同时正在研究中国旧诗。只可惜,中国青年多从事输入,而不注意输出”[6]。不重视文学输出,这个判断一针见血,揭示了中国文学在欧洲传播所出现的各种问题之根源。从语言文字方面来说,中文与印欧语系的语言差异太大,文学翻译又是极具挑战性的工作,因此,部分汉学研究者借助中国助手克服语言障碍,这样的行为虽然无可厚非,但正如海尼士所言,过分依赖中国助手会妨碍研究者的语言进步,并非长久之计。可是中国学者中能向西方世界译介中国文学的译者又屈指可数,以王光祈所见,在欧洲具有较大影响力的中国译者是辜鸿铭,但是他担忧:“由复辟派辜鸿铭所介绍的中国文明,究竟是一种什么文明,我实为中国文明寒心。但是中国文明仅由辜鸿铭始传到欧洲,这又是我国一般文化运动家所当引以为深耻的。我希望中国青年不要专从事输入,还须注意输出。”[6]从跨文化交流的角度而言,部分欧洲学者对中国文学感兴趣并不完全出自对中国文学的理解和尊重,反而或隐或显地持有欧洲文化中心主义态度。早期从事中西文学互译和跨文化阐释工作的多为传教士,传教士身份或会导致他们不能客观认识和评价中国文学,这绝非个案。梅光迪指出:“十七、十八世纪间,西人之流寓我国者,多旧教士。承中国教会之遗风,学术根底颇厚,精研汉学,著述甚富。惜皆以拉丁文写,今多淹没不彰矣。新教徒之学术精神,远不如昔。Legge氏可称翘楚矣,而其翻译经籍,类逞臆说,崇耶稣而卑孔子。其翻译目的之不纯,于此可见矣。”[7](P142)把孔子视为基督教在东方的先知(prophet)是常见的文化误读现象,1923年英国出版的TheOutlineofLiterature中对中国古典文学的误解比比皆是,除了以基督教信徒的眼光误解孔子形象外,还有诸如将《诗经·卫风》中的“卫风”理解为某个名为“卫”的山谷里吹来的风等错误。[8]由此可见,中国古典文学在欧洲传播虽有热烈的势头,但存在的问题亦不少。

其次,中国新诗在当时的欧洲几乎没有获得认可,处于比古典诗歌更尴尬的地位,这也是王光祈呼吁年轻一辈重视文学输出的另一个重要原因。他认为:“近来吾国文化运动虽十分热闹,但是在欧洲人眼光看来,亦不过是抄袭欧洲学说,小儿开始学步罢了,还不能减少他们轻视的程度。”[6]经历过一战浩劫的欧洲,对启蒙时代以来的现代文明产生了怀疑,康德在《什么是启蒙?》中所构想的理性社会并没有降临,那么欧洲学者把目光投向东方所要寻找的必然是能与其自身文明互补的文明资源。吴宓在日记中写道:“西国社会之堕落,人心之浮动,实远甚于中国。”[9](P151)因此,在欧洲人眼中,中国古典诗歌才有吸引他们的神秘之处,而带有现代性的中国新诗只是小儿学步,难以获得国际认可。

由于新诗的确是受到国外资源冲击和影响之后的产物,无论中国学者如何阐释新诗与传统诗词之间的关系,揭示新诗发生的内在文化逻辑和民族属性,但不成熟的中国新诗对欧洲读者而言确实缺乏古典诗歌那样的魅力,不仅欧洲读者会有此偏见,有过留学经历的中国学人也对草创时期的新诗颇有微词:“所谓白话诗者,纯拾自由诗Verslibre及美国近年来形象主义Imagism之余唾,而自由诗与形象主义,亦堕落派之两支,乃倡之者数典忘祖,自矜创造,亦太欺国人矣。”[10]这个说法虽然有些极端,但也道出了新诗的困境。朱自清认为:“新诗不取法歌谣,最主要的原因还是外国的影响;别的原因都只在这一个影响之下发生作用。”[11]他是站在讨论中国新诗民族形式的角度来说的这番话。既然到了20世纪40年代新诗的民族特征还是一个悬而未决的问题,那也无怪乎五四时期欧洲人认为中国新诗乃至整个现代文学都是对他们的拙劣模仿。其实,不少新文学的倡导者都清楚,学习外国文学并不是要在中国大地上复刻它们,而是从世界文学的高度来思考中国文学如何融入到世界文学之林中去。换言之,中国新文学对外输出的问题一直是20世纪初期中国学者们关注并思考的问题。郑振铎很早就意识到:“我们中国的文学研究者,则不惟没有世界的观念,便连一国或一时代的统一研究,也还不曾着意。”[12]他认为,文学应该是超越古今时限和民族国界的统一体。在《文学的统一观》中,他也强调:“由这个人类本能的统一观,我们可以知道表现这个人类的同样的本能——精神与情绪——的文学,也是必须‘一视同仁’,决不允许有什么地域的人种的见解了。”[13]

王光祈所焦虑的问题,不仅是中国古典文学在西方世界被误读,也包括中国现代文学在西方世界的冷遇。从文学输出的角度来说,新诗创作者则需要有更开阔的眼界和格局,能够向世界输出中国新诗,除了要符合人类文明现代化进程的要求之外,还需要有民族特质。这就要从中西二元的惯常思维之外来考察中外文学的关系,“正因为把外国文学作为重要的参照系统,因此对中国文学也能开放眼光,把它放在世界文学的大格局中进行考察,重视中国文学与外国文学关系的研究”[14]。因此,中国新诗必须突破梅光迪所言的拾人牙慧的困境,才有可能颠覆欧洲人对中国现代文学的刻板印象。王光祈不是顽固的文化保守主义者。作为少年中国学派的创始人之一,他对中国诗歌的现代化发展有深切的希望;与此同时,他的原创诗歌和译诗又都带有明显的中国古典诗歌色彩,呈现出古典与现代的交融态势,或谓返照古典的现代性。一定程度上来看,明确了中国文学输出的压力之后,王光祈尝试为中国现代文学的输出做一番准备工作,即先完成中国新诗自身的现代化变革。当中国新诗能回应现代人的精神需求同时又不丢失传统根基的时候,方才具有立足世界文学的品质。这种尝试绝不是所谓欧化或西化,而是基于自身文学传统应运而生的必然变革。

二、歌诗:新诗的一种探索方向

中国新诗对外输出的主要困难来自于它与古典诗歌的巨大差异。正如前文所述,欧洲读者普遍更欣赏具有浓郁东方色彩的中国古诗词,而视中国新诗为邯郸学步。一个矛盾的事实是,中国诗歌不可能不发展不革新,而接受西方诗歌影响的中国新诗如何立足世界文学之林,则成为了难题。由此可见,中国新诗必须在有效表达时代情绪的同时兼顾其民族特色,这才是中国新诗的现代性基础。如何科学整合古今与中外资源,寻得新诗的发展方向,这是诗人及诗歌理论家们必须直面的问题。除了《文学改良刍议》这类宏观理论探讨之外,诗人还需结合诗歌的艺术特征,做出更多技术方面的探索。王光祈留学德国期间主攻音乐,深厚的音乐素养使其在诗歌翻译和创作方面体现出明显的歌诗化特征,其译诗和诗作的音乐性极强,凸显了诗歌入乐的能力,或直接以诗为歌词。歌诗一方面与中国诗歌传统和民族特色密切相关,另一方面契合了白话新诗的大众化要求。强化新诗的民族特色、音乐性,提高新诗的大众接受度,这在一定程度上能扭转中国新诗对外输出的劣势。

中国新诗发难者们所倡导的诗歌改革路径是取法西方文学而指向现代性的吗?并不全然如此。在很大程度上,中国新诗的奠基者们在有意无意之间取法的是中国上古歌诗传统,呈现出以复古为现代的带有鲜明民族色彩的文学现代性。《文学改良刍议》虽然振聋发聩,但除开它对《意象派宣言》的借鉴之外,其中所倡导的“言之有物”等思想并不是直接源自外国文学资源,而是根植于中国诗歌的上古传统。比胡适稍早,宁调元在《南社集序》中反复强调“诗言志”以及诗歌的“观民俗、知得失、自考正”[15](P708)功能,并且批判唐朝以后中国诗歌困顿于格律技巧之中,希望寻回“治世之音安以乐,乱世之音怨以怒,亡国之音哀以思”的上古歌诗传统。南社诗人的观点在一定程度上岂不是与胡适殊途同归?新诗的倡导者们原本也有较好的古典文学修养,当然明白“古诗本是很自由的,也不讲平仄声,也不讲韵,也不讲字数的规定,只讲自然的音节”[16](P8),那么胡适鼓吹写诗应该“‘先立乎其大者’,不当枉费有用之精力为微细纤巧之末”[17],这其中对歌诗传统的利用其实非常明显。既然《诗经》在德国受到热捧,中国新诗能否从《诗经》这样的歌诗源头中寻找其形式建设的道路呢?

从译诗的角度来说,以音乐为参照,建构译诗的音韵感和节奏感非常有必要,毕竟译诗也是启发中国新诗创作的重要资源。有效利用中国古代歌诗的资源,在革新的基础上保持新诗与传统的密切关联,这是中国新诗发展历史上被忽略的一条道路,而王光祈的译诗正体现出与歌诗的亲密性。王光祈曾在《醒狮》上发表过其翻译的海涅(Heine)诗作《我欲乘风翼》:

我欲乘风翼,携子恒河前。

恒河我素习,风景足流连:

其中富园艺,月下争相媚,

更有玉莲花,静待卿妹妹;

更有玉莲花,静待卿妹妹。

含笑紫罗兰,媚眼为星举,

旁有小玫瑰,私述其香史,

羚羊由慧驯,或跳或静止。

隐约闻圣波,波声自远起;

隐约闻圣波,波声自远起。

相将椰树下,携手寻坐处,

同饮爱和静,且往梦中去,

且往甜好梦中去。[18]

《我欲乘风翼》(也译作《乘着歌声的翅膀》),海涅的原文并没有译诗第一二节中的重复诗行,王光祈在翻译时很可能是考虑到歌诗的入乐功能而进行了一定改造,歌词需要有反复咏唱的形式,这与朗读之诗差异很大。另一个更为直接的证据是,门德尔松曾为海涅此诗谱曲,成为了海涅被广为传唱的一首诗。廖晓帆所译配的歌词与王光祈的译诗在形式上高度一致,重复了相同的诗行以配合乐谱,因此完全可以推测王光祈的译诗或许就是基于门德尔松配乐歌词的翻译。在韵脚方面,歌诗也要求更频繁押韵。“前”与“连”之后换韵,“媚”“妹”连续押韵,“举”似与“史”“止”“起”游离,但从现代汉语的“舌面元音舌位唇形图”来看,[i]和[y]其实靠得非常近,即舌位几乎相同,发音时舌面靠前,区别只在是否圆唇,因此“举”也能视作入韵。此种句句押韵的方式并不是律诗绝句的形式,明显是歌词才有的特征,因此王光祈的译诗并非是保留了诗歌入乐的潜力,而是可以直接入乐。入乐之诗和朗读之诗所遵循的格律规则大不相同,有论者提出了“两种格律”的观点:“所谓‘两种格律’,指诗人在诗歌创作之中,由追求‘看’的效果和追求‘唱’的效果的不同,产生了诗歌格律上‘语言的格律’与‘音乐的格律’的差别,即为‘两种格律’。‘语言的格律’是在语言表达方面的艺术规则,‘音乐的格律’是在音乐表现方面的艺术规则。由于语言、音乐的表达都可以在口耳之间以声音的形式进行,所以语言的格律和音乐的格律都共有‘声音的格律’。”[19]按照阅读或者“看”的要求,新诗的格律则大体上趋向闻一多所谓的“音尺”。闻一多在《诗的格律》中虽然谈及了新诗的音韵问题,但他重点强调的是新诗的格律如何构建其“看”的效果,即建筑美,因此其用“音尺”这个概念来裁量诗行的长短分布;而“音尺”这个概念原本就与欧洲诗歌传统中的“音步”(foot)具有相似性,强调的是轻重音的结合。胡适认为:“白话新诗的声调不在平仄的调剂得宜,全靠这种自然的轻重高下。”[3]即所谓的诗歌“自然节奏”。而歌诗因为入乐的要求,除了“语言的格律”外还强调“音乐的格律”,但两者在整体上并不冲突。实际上,以“音乐的格律”来译诗或写诗,是对诗人提出了更高的要求。王光祈所译的《我欲乘风翼》其实远算不上成功,因为强行追求豆腐块式的齐整形式,反而冲淡了歌诗的长短句自然节奏,入乐效果也不一定好过廖晓帆译配的歌词。

要寻得中国新诗的音乐性,就不得不在“声音的格律”上下功夫。作为音乐家的王光祈对声音有非常清晰的认识。他在《声音心理学》中提到了两种声音协和的理论观点,一种是根据发声者所发出声音的物理性质来判断声音是否具有协和的美感,而另一种则依据听音者的心理感受作为判断标准,但无论着眼点在发声者还是听音者,声音的组成是不变的,对声的清浊与音程等要素加以辨析,寻得规律,就是对音的把握。“把许多清浊高低不同的‘音’编制起来,再配以唱段快慢之节奏,成为一篇乐谱,即《乐记》所谓:‘比音而乐之……谓之乐’是也。因此之故,我们又可以说是:‘仅仅辨察确断音之清浊高低,则称为知音;若在辨察确断之外,更能详审其节奏变化则称为知乐。’”[20]可见,诗与乐在“声音的格律”方面的相通之处,主要在“清浊高低”和“节奏变化”方面。平仄其实并不重要,因为歌诗真正入乐之后,字词的平仄会随着乐谱而改变,与纯粹的朗读效果差异很大。这与饶孟侃的新诗韵律观点有很大的不同。饶孟侃认为,新诗虽然不用如律诗那般苛求平仄,但是“一首诗里的平仄要是太不调和,那首诗的音节也一定是单调的”[21]。王光祈的译诗所看重的“音乐性”和饶孟侃着眼朗读效果所看重的“音乐性”显然不在一个层面上,这也更突显出了王光祈译诗的歌诗化特征。

王光祈所译的海涅另一首诗《卿似一枝花》,效果就比《我欲乘风翼》更好一点:

卿似一枝花,

温美复无瑕。

举目频视卿,

忧思暗地生。

我欲双手加顶,

许否为卿祷请。

敬求上帝相护,

长此无瑕温美。[22]

此首译诗在韵脚设置上更灵活一点,比起《我欲乘风翼》来说,此诗在节奏或言“音尺”上更为工整,前四诗行都是“2+3”(即两个字加三个字的节奏划段)的“音尺”组合,后四行则为“2+2+2”的组合,读起来依然声音协和,节奏明朗,在新诗所追求的自由和韵律所要求的齐整之间寻找平衡。但至此而言,王光祈的译诗和真正的新诗之间还有一定距离。他的译诗保留了较多的古诗样貌,虽然加入了“上帝”“紫罗兰”等新词,但整体风格还缺乏现代的元素,这在一定程度上是过于追求形式齐整所致。新诗所要求的格律不像律诗那么死板,应当结合诗句所表达的意义和音节配合两方面来考虑,即闻一多所谓“带着脚镣”来创作,如此,新诗的诗行才会自由但又不失章法。虽然有缺陷,但王光祈的译诗毕竟将新诗引向了较律诗更远古的歌诗传统,在某种程度上为新诗的写作提供了带有民族色彩和传统印记的现代性探索方向。

从创作的角度来说,王光祈所写的新诗呈现出比译诗更成熟的面貌,在入乐潜力、朗读效果、视觉效果方面比前述译诗都有更好的呈现。王光祈的《少年中国歌》最初以诗歌的形式发表在《醒狮》上:

少年中国主人翁,

昂然独立亚洲东,

首创东方古文化,

常为人道做先锋。

彼以耶来,我以孔应,

彼尚强权,我讲仁义,

请君看将来,将来谁胜利![23]

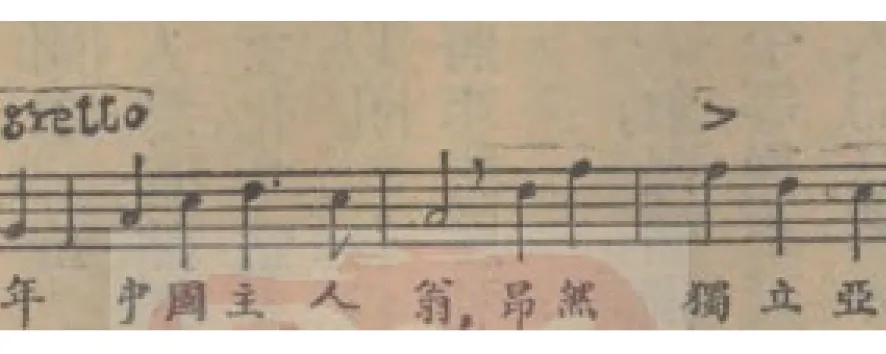

以上所引的是《少年中国歌》第一诗节,后两节整体形式一致,可以明显看到该诗以AABACCC的方式灵活换韵(“eng”和“ong”可以算押韵),诗行长短也配合诗句的表意,显示出韵律节奏在自由与齐整之间的良性互动。从朗读的“音尺”角度来看,前四行是“2+2+3”的重复,后两行是“2+2”的重复,最后一行是“2+3”的重复。王光祈发表于《中华教育界》的《评卿云歌》一文在末尾附上了《少年中国歌》的乐谱,原诗第一节一字不改直接入乐。乐谱以四分之一音符为一拍,每小节四拍,以第一、二诗行为例,不考虑乐谱而朗读的情况下一般可以读作:“少年/中国/主人翁,昂然/独立/亚洲东。”根据王光祈的乐谱[24](见图1)来看,歌词大致也符合阅读的“音尺”要求,整行被分配到四个小节的拍子里,除了细节上“主人”两个字有半拍的差异,但整体上“少年”与“昂然”各两拍,“中国”与“独立”各两拍,“主人翁”和“亚洲东”各四拍。这充分证明,诗句符合音乐节奏一定不会与朗读节奏发生太大冲突,二者应该是相互配合的关系。《少年中国歌》无论从白话风格、韵律节奏还是诗行建筑来看,都是纯正的中国新诗模样了,比前述译诗要成熟许多。王光祈的《去国辞》同样遵循歌诗反复咏叹的形式,所有诗节都以“山之崖,海之湄,我与少年中国短别离;短别离,长相忆”[25]起头,循环往复,以尾韵[i]为主,中间偶尔插入不押韵的诗行。其与《少年中国歌》一样,采用歌诗的长短句形式,同时又通过统一的尾韵和齐整的“音尺”让诗句规则化,具有很强的入乐能力。

图1 《少年中国歌》乐谱片断

为何王光祈的译诗不如《少年中国歌》和《去国辞》那么成熟?因为“回文、集句、叠韵之类,皆是词中中下乘。有志于古者,断不可以此眩奇。一染其习,终身不可语于大雅矣。……古人为词,兴寄无端。行止开合,实有自然而然。一经做作,便失古意”[26](P104),过于拘泥格律,中国诗歌则无法完成现代性变革,所以新诗追求的音乐性和传统文学中的歌诗有诸多相似,都是在自然节奏与语调的基础上写作或歌咏,而这种对自然而然的追求,就具有了饶孟侃、闻一多等人对新诗现代格律的定义和古之词大雅品格的双重意义,一方面指向现代,另一方面又指向传统。为此,有必要进一步结合王光祈的诗评来辨析其新诗歌诗化探索的现代性意义和价值。

三、世界文学的参与者:新诗现代性的另一副面孔

王光祈的诗歌翻译与创作实践展现出返照古典的现代性(1)“现代性”的内涵非常复杂,此处无意过多纠缠“现代性”的定义。中国现代文学何以“现代”,即王瑶先生所言:“用现代人的语言表现现代人的思想。”落实到王光祈身上,则是其翻译与创作中所体现出的文学语言、思想方面的现代风格,且认为这种风格的呈现与中国上古歌诗传统有密切关联。特征,其文化动因主要在于中国文学对外输出的压力。一种观点认为,中国新诗的确是汲取了国外资源(主要是翻译文学资源)而展现出对文学现代性的追求,特别是新诗诞生之初,“其在形式和思想内容上还显得比较单薄,不但不具备和传统诗歌对峙的实力,而且也不能真正独立地标示其文类品格”[27](P87),但是这种观点可能导致文学发展断层的危机,在某种程度上割裂了新诗与传统的脐带,与王光祈所担忧的中国现代文学被西方误解为“拙劣模仿”的思路相似。新诗和传统诗歌并非对峙的状态,正是因为将新诗看作与中国诗歌传统对峙的产物,才导致了新诗的单极化发展。李思纯强调:“‘blank-verse’一种,有人译作无韵诗,其实不过是无定韵罢了。”[28]而部分新诗作者误解了这个词,认为国外诗歌的自由就是完全不讲押韵,不讲格律,从而导致了新诗的单极化:“新诗近百年的最大教训之一是在诗体上的单极发展,一部新诗发展史迄今主要是自由诗史。自由诗作为‘破’的先锋,自有其历史合理性,近百年中也出了不少佳作,为新诗赢得了光荣。但是单极发展就不正常了,尤其是在具有几千年格律诗传统的中国。”[29]从文学输出的角度考虑,王光祈在诗歌翻译和创作上的歌诗化探索,不但是用“现代人的语言表现现代人的思想”[30](P250),而且上承古代中国的歌诗传统,对新诗的民族风格建构有一定推动作用。

首先,中国新诗要面向现代世界就不得不考虑大众化的问题。这里的大众化不单指诗界革命以来所提倡的平民化,而是超越民族国界的大众化传播效果,这就需要在传统与现代之间做双向整合。要达到文学输出的目的,就先要让新诗的现代性得到认同,即让其获得民族特质与现代风貌。在谈及《卿云歌》的时候,王光祈认为作为国歌的歌词应该具有以下品质:“(甲)陶铸民族意识。其方法宜在词句上,多多加入重感情成分。(乙)须有确当理想。其方法宜在词意上,指示国民将来重大的使命。(丙)须使民众易解。其方法宜在文字浅显上,特别注意。”[24]虽然他是就国歌而论,但其强调歌词的“民族意识”和“文字浅显”也是新诗所应具有的基本品格,特别是歌诗更应该避免古奥晦涩的风格。文字方面不追求古奥,说明歌诗的艺术追求与陈独秀《文学革命论》所提倡的文学现代化革新方向基本一致,都要求文学具有“平易抒情”和“明了通俗”[31]的特征,也即是说,大众化是新诗现代性的标志性特征之一。以歌诗的方式强化新诗的大众化特征有两方面的优势。其一,音乐具有超越时空和民族的传播优势。虽然音乐和诗歌一样,不同的民族有自己独特的民族风格和审美习惯,但赵元任认为,世界上的音乐都有超越国别的共性,中国的音乐没有西方发达,但并不能就此建构出“国乐”和“西乐”的对立出来,正如俄国音乐与欧洲音乐虽然不同,但“音乐的一大部分是跟世界公共的,比方他们的音乐专门学校里所教的基本科目跟教材,除掉文字外,和巴黎、维也纳所教的一样,断没有什么俄乐系跟西乐系并立的可能”[32]。在他看来,当中国音乐赶上世界前沿水平,到时候再加入中国的风味,这就达成了民族性与现代性的统一。这个道理在诗歌中也有一定适用性,不同民族使用不同的语言,而诗歌的跨民族传播受限于翻译,因为诗与音乐使用的符号体系差异很大,所以翻译的难点不光涉及音韵,还涉及意义。不过,一方面,诗歌本身的韵律美可以在一定程度上脱离字句意义而独立存在;另一方面,新诗入乐,成为歌诗,其传唱度将比只读诗或看诗的传播度更广。正是基于对新诗音乐性的认识,当时就有论者强调:“我希望热心提倡新诗的诗人,——指肯贡献他的歌词于音乐界的——对于音乐,尤其是音节方面,稍微注意,将来做成的诗歌,必定容易入谱。作曲者把他的歌词谱成歌曲之后,将来比较可以容易流传,国人所得的印象,比较看读得来的还要深。”[33]朱自清也认为新诗受西洋的影响主要包括两方面:“内容方面是新的人生观和宇宙观,形式方面是自由诗体。”[34]而前者很快又复归风花雪月,只剩自由的形式,所以从这个角度来看,早期的新诗不被欧洲读者看好确在情理之中;但是,朱自清进一步指出:“从本质上说,诗与音乐的关系,实在太密切了。新诗若有了乐曲上的基础,必易入人,必能普及,而它本身的艺术上,也必得着不少的修正和帮助。”[34]可见,王光祈选择的歌诗化翻译和创作方向正是众多新诗研究者们所期盼的模式。歌诗化写作所带来的新诗大众化探索不仅在汉语文学世界有效,还具有超越语言意义层面,以音乐性为基础而走出国门,对外输出的潜力。其二,大众化并不意味着歌诗的写作变得容易,相反,歌诗化的写作意味着新诗在语言、形式等方面的锤炼需要达到炉火纯青的境界。“诗词一理。然不工词者可以工诗,不工诗者断不能工词。故学词贵在能诗之后。”[26](P110)为了充分照顾新诗的音乐性,必须在写作中对新诗的语言进行更精细的打磨,正如朱自清所言,音乐化的追求对新诗的艺术性探索有“修正和帮助”的作用。草创时期的新诗,因白话表达能力的欠缺以及韵律的缺失,的确无法向国外读者展现新诗的民族特色和文学传统根基,因此以音乐性的要求逼迫新诗成长,在很大程度上就可以缓解中国现代文学对外输出的压力。

其次,中国新诗要成为世界文学的重要组成部分,不能以抹杀其民族性为代价,成为“世界主义”的脚注,而是要强化其民族属性与审美特征,展现中国现代文学思潮与世界发展方向的一致性。所谓民族特征其实包含多个方面,除了上述的音韵形式之外,还包括思想内容方面,也即是王瑶所提的“现代人的思想”。

第一,王光祈的诗作具有明显的思想革新色彩和社会担当色彩。无论《去国辞》或《少年中国歌》都展现出革新社会、救亡图存的宏大愿景,这与他寻求中国社会进入现代世界潮流之路的探索密切相关。在《政治活动与社会活动》一文中,王光祈提到了欧洲强国对当时中国的压制和鄙视,特别提及了在欧洲流行的“黄祸”论调,认为要在时刻变幻的国际时局中寻得出路,就必须改变中国人的麻木现状,所以“若思想不革新,物质不发达,社会不改造,平民不崛起,所有一切其他政治改革皆是虚想”[35]。既然要革新思想,因此其新诗的思想内容就需在一定程度上合拍,由此观《去国辞》中每一诗节加引号的部分,如“发挥科学精神,努力社会事业”“不依过去人物,不用已成势力”“只问耕耘如何,不问收获所得”“欲洗污浊之乾坤,只有满腔之热血”,无一不是对少年中国学会精神的标榜。王光祈多次在文章中强调,少年中国学会所要提倡的是“合于科学的生活”[36]。用科学的方法进行研究,凡事用科学的眼光去裁量,这是与新文化运动合拍的观点。关于社会事业问题,王光祈始终坚信要革新中国社会必须从教育和实业着手,而不能空谈政治:“我们所主张的‘社会活动’既不是一种专尚空谈的文化运动,亦不是一种只追求实利的社会事业。而是一种‘有基础事业的文化运动’。”[37]所谓“基础”则是对中国未来面临的革命进行一番“准备”,“一方面吾人现在所从事之教育、实业,为将来大规模改革时之预备功夫;他方面,吾人又欲于此时将精神文化与物质文明建筑在一个基础之上,以实现吾人理想之‘工读社会’。故学会之性质,同时包含学术与事业两种”[35]。这一点其实非常值得重视。王光祈认为虽然世界上各种主义和思潮都已译介入中国,但在中国生根发芽的主义却几乎没有,究其原因,乃是中国民众的一般素养与当前世界发展的需求差距悬殊,欲使中国步入现代世界的大潮,必须提高大众基本素养,这也是中国现代文学走向世界的重要前提。20世纪初期的中国,其所需表达的现代思想当然包括强烈的国家危亡意识,而王光祈所作的新诗是从宣扬少年中国学会精神和思考中国现代文学、文化、政治出路的方向来表达其时代述求。

第二,诗歌并非是思想观念的脚注。王光祈所作新诗的现代性特征也具有明显的包容性,且这种包容性指向的是加入世界文学的愿望。少年中国学会并不专门鼓吹某种主义,并且对成员所信仰的主义保持尊重,由此,王光祈的新诗虽然如上文所论,在很大程度上是在宣扬学会的宗旨,但并非是某种主义的宣传工具。从王光祈对各种主义的态度来看,他坦承“我并不是反对鼓吹主义,我是反对专鼓吹主义而不同时去设法训练”[38],可见其态度与前述学会专事“预备工作”一致。要提升民众的基本素养,光是政治宣传显然过于空虚,文学艺术的熏陶才是更重要的手段。就此而言,新诗的创作和翻译都要多元化,以陶冶性情提升品位为业。如此观之,王光祈所译的一系列抒情诗作就绝非是与时代无关的“清流”,他曾明确表示过:“清流者,不负责任之别名也,旁观者之态度也,吾辈热血雄心之青年,何能出此?”[35]

1924年《醒狮》第11期上曾发表了王光祈的两首抒情译诗《孟察那莱河旁》与《其乐当无穷》,与前引《我欲乘风翼》《卿似一枝花》风格类似,呈现出中国古诗词的语言风格又采用了较为自由的形式。译诗均以青春爱恋内容为主,看似与革新思想、改革社会的出发点南辕北辙,实则不然。王光祈留学德国期间,了解欧洲人的精神状态和文化生活后,多次感慨中欧差距之大:“吾人初到欧洲时,其深印吾人眼帘者,当为欧洲人之物质生活(衣食住三事),较之中国人实在百倍以上。即其既久,其深入吾人心坎者,又为欧洲人之精神生活(恋爱音乐美术等事),较之中国人实在千倍以上。”[39]正是中国人精神生活之匮乏平庸,才导致现代中国的堕落,不仅引发了政治经济的落后,也致使中国现代文学无资格进入世界大潮,所谓从事教育的社会实业而进行改革,在一定程度上也包括了发挥文学艺术的美育功能,因此他所译的恋爱抒情诗作也具有相当的现实意义。

王光祈的新诗创作和翻译之所以要以大众化、歌诗化为现代性探索的一个方向,是因为其目的是要让中国现代文学输出世界,进入世界文学之中。只有大众化、歌诗化,新诗才能有更广阔的读者基础。王光祈一直倡导知识分子要与劳动人民结合起来:“我们的理想社会是无产阶级的,智识阶级同时便是劳动阶级,劳动阶级同时便是智识阶级。……智识阶级中我们认为现在正受教育的青年学生最有希望,我们以为现在青年应该加入劳动阶级运动——或是农村,或是工厂。……有一件事要声明的,我们加入劳动阶级,并不是利用劳动者作我们的傀儡,如现在的政党政客加入劳动运动一样。我们自身便是劳动者,便是劳动阶级的一份子。”[38]在获得广大劳动阶级读者拥护的基础之上,“在国外则速谋弱小民族之联络”[35],则是文学输出的第一步。“我们若要排除国内游民(军阀政客亦包含在内),便不可不提倡‘中华四合国’(按:‘四合’即士农工商的联合)。我们要抵抗国外强权,便不可不提倡‘亚洲合众国’。因为这两个东西,是解决这两个问题的利器。”[40]从这个角度来说,王光祈的文艺思想观念已初具左翼色彩,不过还存在较多自相矛盾之处。他一方面强调“今日会中虽不标明主义,而各人信仰,起码亦系社会主义,所未能一致者,不过实现之方法及其组织耳”[35];但在另外的地方他又认为“我们所主张的‘社会活动’又与一般所谓社会主义运动不同”[37],因为后者只是激起民众的“不安”,进而引出绝望的情绪。正是这种思想上的矛盾使得其新诗现代性探索的深度有限,影响范围也不够宽广。正如恽代英对王光祈的评价:“青年精神是易老的啊!我们的思想,究竟还能把中国青年的精神表现出来么?”[41]

综上所述,王光祈的新诗创作和翻译实践是基于中国现代文学对外输出目的而进行的探索,他采取了向中国古代歌诗传统靠近的策略,而在思想方面呈现出与少年中国学会宗旨相应和的特征,因此,其诗作带有了返照古典的文学现代性特征。