湖北与浙江县域经济发展比较研究

2021-02-10吴传清邓和顺张诗凝

吴传清 邓和顺 张诗凝

(1.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072;2.武汉大学 中国发展战略与规划研究院,湖北 武汉 430072;3.武汉大学 区域经济研究中心,湖北 武汉 430072)

县域经济是一种以县级行政区划为地理空间载体的发展形式,具有以县城为中心、乡镇为纽带、农村为腹地等特点[1]。“郡县治,天下安”,县域经济发展从微观上看是承载我国重大战略部署的微观基础,从中观上看是产业结构优化的重要载体,从宏观上看是城乡融合发展的重要纽带[2]。县域强则湖北强,突破性发展县域经济,有助于有效应对区域发展竞争、促进地区高质量发展、满足人民群众对美好生活的向往。不同学者从主体功能区治理、乡村振兴、新型城镇化、产城融合、绿色治理、创新发展等维度探讨县域经济发展路径[3~12]。湖北省颁布的《关于加快全省县城经济高质量发展的意见》提出,围绕推动高质量发展这一主题,把握“百强进位、百强冲刺、百强储备”战略为指引,增强提升县域经济整体实力。本文侧重浙江、湖北两省县域经济比较分析,借鉴浙江经验,探讨促进湖北省县域经济高质量发展的路径与方略。

一、湖北、浙江省县域经济的总体考察

浙江省位于我国东南沿海地区,陆域面积10.55万平方公里,占全国陆域面积的1.1%,是中国面积较小的省份之一,现设63个县级行政单位(10个市辖区、20个县级市、32个县、1个自治县)。湖北省地处我国中部地区,陆域面积18.59万平方公里,现设82个县级行政单位(18个市辖区、26个县级市、35个县、2个自治县、1个林区)。(1)根据中华人民共和国民政部2021年5月10日发布的《2020年12月中华人民共和国县以上行政区划代码》及《浙江省统计年鉴》确定。

(一)两省县域经济发展水平总体比较

从经济实力、产业发展、财政收支、共享生活水平、对外开放等方面,对湖北、浙江县域经济发展的总体水平进行比较。

1.经济规模比较(2)由于浙江省龙港市,湖北省掇刀区、沙市区、神农架林区数据缺失,该部分研究对象包括浙江省62个县级行政单位(含10个市辖区、19个县级市、32个县、1个自治县);湖北省79个县级行政单位(含16个市辖区、26个县级市、35个县、2个自治县)。

湖北省县域经济发展水平低于浙江省,2015~2019年浙江、湖北县域地区生产总值见表1。2015~2019年间,浙江省县域地区生产总值分别为26755亿元、29455亿元、31700亿元、34963亿元、38671亿元,年均增速为9.11%;湖北省县域地区生产总值分别为18600亿元、20209亿元、22087亿元、24065亿元、26978亿元,年均增速为4.78%,远低于浙江省县域经济增长水平。

表1 2015~2019年浙江、湖北县域地区生产总值(单位:亿元)

2019年浙江、湖北县域地区生产总值梯队分布情况见表2。2019年地区生产总值低于100亿元的县(市、区)浙江省仅3个,湖北省则有8个,占湖北省县(市、区)的10%;地区生产总值处于100~300亿元的县(市、区)浙江省有20个,占浙江省县(市、区)的32%,湖北省有33个,占到湖北省县(市、区)的42%;地区生产总值处于300~500亿元的县(市、区)浙江省有7个,占浙江省县(市、区)的11%,湖北省有21个,占湖北省县(市、区)的27%;地区生产总值处于500~800亿元的县(市、区)浙江省有17个,占浙江省县(市、区)的27%,湖北省有12个,占湖北省县(市、区)的15%;地区生产总值处于800~1000亿元的县(市、区)浙江省有3个,占浙江省县(市、区)的5%,湖北省有4个,占湖北省县(市、区)的5%;地区生产总值高于1000亿元的县(市、区)浙江省有12个,占浙江省县(市、区)的20%,湖北省仅黄陂区地区生产总值高于1000亿元。

表2 2019年浙江、湖北县域地区生产总值梯队分布

湖北人均GDP低于浙江,但增速较快,2016~2019年浙江、湖北县域人均生产总值见表3。2016~2019年间,浙江省各县(市、区)平均人均生产总值分别为71948元、76618元、82782元、88631元,四年平均人均生产总值为79995元,年均增速为7.34%;湖北省各县(市、区)平均人均生产总值分别为44884元、48744元、52647元、58536元,四年平均人均生产总值为51203元,约为浙江县域人均GDP的64%,年均增速10.26%。

表3 2016~2019年浙江、湖北县域人均生产总值(单位:元)

将浙江、湖北各县(市、区)分别按2016~2019年人均生产总值分组,排名位于前25%、25%至50%、50%至75%、后25%的县(市、区)分别为第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队,见表4。浙江省第一、二、三、四梯队县域人均生产总值分别为115339元、87492元、63616元、50677元;湖北省第一梯队县域人均生产总值为91527元,约为浙江省第一梯队的79%,湖北省第二梯队县域人均生产总值为54649元,仅为浙江省第三梯队的85%,湖北省第三、第四梯队县域人均生产总值为32908元、24384元,仅为浙江省和三、第四梯队的65%、48%,由此可见,湖北省县域人均生产总值仅第一梯队略低于浙江发展水平,其余与浙江有较大差距。

表4 2016~2019年浙江、湖北县域分梯队人均生产总值(单位:元)

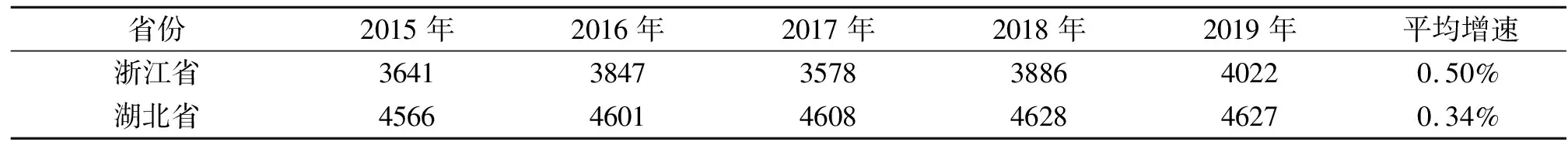

浙江、湖北人口水平相当,2015~2019年浙江、湖北县域年末常住人口见表5。2015~2019年,浙江省县域年末常住人口分别为3641万人、3847万人、3578万人、3886万人、4022万人;湖北省县域年末常住人口分别为4566万人、4601万人、4608万人、4628万人、4627万人。2015~2019年,浙江省平均县域年末常住人口增速为0.50%,湖北省平均县域年末常住人口增速为0.34%,低于浙江县域年末常住人口增长速度。

表5 2015~2019年浙江、湖北县域年末常住人口(单位:万人)

将浙江、湖北各县(市、区)分别按2015~2019年年末常住人口均值分组,排名位于前25%、25%至50%、50%至75%、后25%的县(市、区)分别为第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队,见表6。从均值看,湖北省第一梯队平均年末常住人口为95万人,低于浙江省第一梯队的118万人;湖北省第二梯队平均年末常住人口为63万人,与浙江省第二梯队的66万人水平相当;湖北省第三梯队平均年末常住人口为46万人,略高于浙江省第三梯队的41万人;湖北省第四梯队平均年末常住人口为28万人,略高于浙江省第四梯队的20万人。从增速看,浙江省第一至第四梯队各县(市、区)年末常住人口的均值分别是7%、2%、-2%、-5%,呈现出人口向大乡镇集中的态势;湖北省第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队各县(市、区)年末常住人口的均值分别是0.36%、0.46%、0.19%、0.33%,各梯队差距微小,尚未形成明确的人口流动的方向。

表6 2015~2019年浙江、湖北县域分梯队年末常住人口(单位:万人)

2.产业发展比较(3)数据说明:该部分研究对象包括浙江省52个县级行政单位(含19个县级市、32个县、1个自治县);湖北省67个县级行政单位(含3个市辖区、26个县级市、35个县、2个自治县,1个林区)。

三次产业增加值比较。2015~2019年浙江、湖北县域三次产业增加值见表7。2015~2019年,浙江省县(市)层面第一产业增加值分别为1148亿元、1239亿元、1271亿元、1229亿元、1300亿元,平均增速为2.60%,湖北省县(市)层面第一产业增加值分别为2682亿元、2849亿元、2829亿元、2846亿元、3065亿元,平均增速为3.63%;浙江省县(市)层面第二产业增加值分别为9036亿元、10105亿元、10695亿元、11720亿元、12837亿元,平均增速为7.98%,湖北省县(市)层面第二产业增加值分别为6954亿元、7399亿元、8112亿元、8778亿元、8605亿元,平均增速为5.34%;浙江省县(市)层面第三产业增加值分别为8120亿元、9325亿元、10438亿元、11619亿元、12423亿元,平均增速为11.43%;湖北省县(市)层面第三产业增加值分别为4566亿元、5108亿元、5698亿元、6406亿元、8462亿元,平均增速为17.19%。

表7 2015~2019年浙江、湖北三次产业增加值(单位:亿元)

三次产业结构比较。湖北省县(市)层面产业结构不断优化,但与浙江相比仍有较大差距,2015~2019年浙江、湖北县域三次产业比重见表8。2015~2019年,浙江省县(市)层面三次产业比重分别为8∶47∶45、8∶46∶46、8∶44∶48、7∶44∶49、7∶45∶48,可以看出,浙江省县(市)层面三次产业比重相对稳定,第一产业占比由8%下降至7%,第二产业占比由47%波动下降至45%,第三产业占比由45%上升至48%;湖北省县(市)层面三次产业比重分别为22∶44∶34,22∶43∶35,20∶44∶36,18∶44∶38,17∶38∶45,可以看出,湖北省县(市)层面第三产业占比有所上升,第一、第二产业占比有所下降,湖北省第一产业占比从22%下降至17%,仍远高于浙江省县(市)第一产业所占比例,2015~2018年第二产业占比保持在44%上下波动,2019年降低至38%,第三产业占比由34%增加至45%。

表8 2015~2019年浙江、湖北县域三次产业比重

3.财政规模比较(4)数据说明:该部分研究对象包括浙江省52个县级行政单位(含19个县级市、32个县、1个自治县);湖北省67个县级行政单位(含3个市辖区、26个县级市、35个县、2个自治县,1个林区)。

一般公共预算收入比较。2015~2019年浙江、湖北县域一般公共预算收入见表9。2015~2019年,浙江县域年均一般公共预算收入1922亿元,年均增速10.40%,湖北县域年均一般公共预算收入915亿元,约为浙江县域经济规模的47%,年均增速2.61%,远低于浙江县域增长水平。2019年浙江、湖北县域一般公共预算收入梯队分布情况见表10,湖北仅大冶市、襄州区、仙桃市三个地区一般公共预算收入高于30亿元,其中大冶市一般公共预算收入最高,为43亿元,仍然低于浙江县域平均财政收入水平,浙江有20个县(市)一般公共预算收入高于50亿元,占浙江县(市)的38%;2019年浙江慈溪市一般公共预算收入超过200亿元,余姚市、义乌市税收超过100亿元。一般公共预算支出比较。2015~2019年浙江、湖北县域一般公共预算支出见表11。2015~2019年,浙江县域年均一般公共预算支出3163亿元,年均增速14.75%,湖北县域年均一般公共预算支出2937亿元,约为浙江县域经济规模的93%,年均增速8.14%。2019年浙江、湖北县域一般公共预算支出梯队分布情况见表12,湖北仅有5个县(市)一般公共预算支出高于80亿元,占湖北县(市)的7%,浙江一般公共预算支出高于80亿元的县(市)有23个,占浙江县(市)的44%;湖北一般公共预算支出最高的是仙桃市,2019年财政支出为93亿元,而浙江一般公共预算支出高于100亿元的县(市)有13个,其中慈溪市财政支出最多,2019年一般公共预算支出为217亿元。

表9 2015~2019年浙江、湖北县域一般公共预算收入(单位:亿元)

表10 2019年浙江、湖北县域一般公共预算收入梯队分布

表11 2015~2019年浙江、湖北县域一般公共预算支出(单位:亿元)

表12 2019年浙江、湖北县域一般公共预算支出梯队分布

4.共享生活水平比较(5)由于浙江省龙港市,湖北省掇刀区、沙市区、神农架林区数据缺失,该部分研究对象包括浙江省62个县级行政单位(含10个市辖区、19个县级市、32个县、1个自治县);湖北省79个县级行政单位(含16个市辖区、26个县级市、35个县、2个自治县)。

城镇居民消费规模比较。2015~2019年浙江、湖北县域城镇居民人均可支配收入见表13。浙江省县域城镇居民人均可支配收入均值分别为39589元、42872元、46428元、50632元、54886元,年均增速为8.57%;湖北省县域城镇居民人均可支配收入均值分别为23683元、25852元、28140元、30474元、33379元,约为浙江省县域城镇居民人均可支配收入的五分之三,年均增速为8.95%,与浙江省增长速度相当。

表13 2015~2019年浙江、湖北县域城镇居民人均可支配收入(单位:元)

将浙江、湖北各县(市、区)分别按2015~2019年城镇居民人均可支配收入分组,排名位于前25%、25%至50%、50%至75%、后25%的县(市、区)分别为第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队,见表14。浙江省第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队城镇居民人均可支配收入分别为57502元、50493元、43392元、36453元。湖北省第一梯队城镇居民人均可支配收入32324元,低于浙江省第四梯队消费水平;第二、第三、第四梯队城镇居民人均可支配收入分别为29369元、26681元、24667元,分别为浙江省县(市、区)第四梯队的81%、74%、68%。

表14 2015~2019年浙江、湖北县域分梯队城镇居民人均可支配收入(单位:元)

农村居民消费规模比较。2015~2019年浙江、湖北县域农村居民人均可支配收入见表15,浙江县域年均农村居民人均可支配收入25088元,年均增速9.31%,湖北县域年均农村居民人均可支配收入14259元,约为浙江的57%,年均增速8.98%,略低于浙江。2015~2019年间,浙江省县域农村居民人均可支配收入均值分别为20911元、22722元、24870元、27193元、29744元;湖北省县域农村居民人均可支配收入均值分别为12005、12953元、14110元、15363元、16862元。

表15 2015~2019年浙江、湖北县域农村居民人均可支配收入(单位:元)

将浙江、湖北各县(市、区)分别按2015~2019年农村居民人均可支配收入分组,排名位于前25%、25%至50%、50%至75%、后25%的县(市、区)分别为第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队,见表16。浙江省第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队32372元、28413元、22069元、17013元。湖北省第一梯队农村居民人均可支配收入18341元,略高于浙江省第四梯队;湖北省第二梯队农村居民人均可支配收入16240元,与浙江省第四梯队水平相当;湖北省第三梯队农村居民人均可支配收入12560元,仅为浙江省第四梯队的70%;湖北省第四梯队农村居民人均可支配收入仅9665元,仅为浙江省第四梯队的56%。

5.对外开放比较(6)数据说明:由于浙江省龙港市,湖北省掇刀区、沙市区、神农架林区数据缺失,该部分研究对象包括浙江省62个县级行政单位(含10个市辖区、19个县级市、32个县、1个自治县);湖北省79个县级行政单位(含16个市辖区、26个县级市、35个县、2个自治县)。

实际利用外资规模比较。2016~2019年浙江、湖北县域实际利用外资总额见表17。2016~2019年间,浙江省县域实际利用外资总额分别为845768万美元、949310万美元、1089972万美元、930441万美元,各县(市、区)实际利用外资均值分别为14838万美元、16367万美元、18792万美元、16042万美元;湖北省县域实际利用外资总额分别为338042万美元、336432万美元、387454万美元、409310万美元,各县(市、区)实际利用外资均值分别为4279万美元、4259万美元、4904万美元、5181万美元。2016~2019年间,浙江省各县(市、区)平均实际利用外资16142万美元,平均增速约为16.74%,湖北省各县(市、区)平均实际利用外资5181万美元,仅为浙江县域均值的三分之一,平均逐年下降4.12%,远弱于浙江县域年均增长的态势。

表17 2016~2019年浙江、湖北县域实际利用外资总额(单位:万美元)

将浙江、湖北各县(市、区)分别按2016~2019年实际利用外资均值分组,排名位于前25%、25%至50%、50%至75%、后25%的县(市、区)分别为第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队,见表18。浙江省第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队分别为46987万美元、12835万美元、2862万美元、1016万美元。湖北省第一梯队平均实际利用外资14642万美元,约为浙江省第一梯队的三分之一,略高于浙江省第二梯队平均水平;湖北省第二梯队平均实际利用外资2963万美元,与浙江省第三梯队水平相当;湖北省第三梯队平均实际利用外资745万美元,仅为浙江省第四梯队的75%。

表18 2016~2019年浙江、湖北县域分梯队实际利用外资总额(单位:万美元)

(二)两省“经济百强县”比较

据赛迪顾问发布的《2021中国县域经济百强研究》,浙江省共有18个经济百强县(慈溪市、义乌市、余姚市、诸暨市、海宁市、乐清市、温岭市、瑞安市、桐乡市、平湖市、长兴县、嘉善县、宁海县、东阳市、临海市、玉环市、永康市、海盐县),其中,一半居中国经济百强县前25名;湖北省共有7个经济百强县(仙桃市、宜都市、大冶市、潜江市、枣阳市、汉川市、枝江市),在全国经济百强县排名位于后25名。

1.经济规模比较

相比于浙江,湖北经济百强县经济发展水平有待提升。2015~2019年浙江、湖北经济百强县经济水平见表19。2015~2019年,浙江省经济百强县地区生产总值的均值分别为623亿元、716亿元、791亿元、873亿元、950亿元,湖北省经济百强县平均地区生产总值分别为506亿元、547亿元、595亿元、645亿元、711亿元,约为浙江省经济百强县平均水平的四分之三;2016~2019年,浙江省经济百强县人均生产总值的均值分别为84009元、76760元、84499元、92394元,湖北省经济百强县人均生产总值的均值分别为61555元、67054元、72615元、79296元,约为浙江省经济百强县平均水平的83%。

表19 2015~2019年浙江、湖北经济百强县经济水平

2.财政收支比较

相比于浙江,湖北经济百强县财政收支规模有待扩大。2015~2019年浙江、湖北经济百强县财政收支水平见表20。2015~2019年,浙江省经济百强县一般公共预算收入的均值分别为53.38亿元、61.51亿元、68.75亿元、78.99亿元、85.01亿元,湖北省经济百强县一般公共预算收入的均值分别为31.90亿元、31.45亿元、28.54亿元、28.85亿元、28.63亿元,约为浙江省经济百强县平均水平的五分之二;2015~2019年,浙江省经济百强县一般公共预算支出的均值分别为66.85亿元、78.28亿元、82.90亿元、94.41亿元、114.18亿元,湖北省经济百强县一般公共预算支出的均值分别为58.95亿元、63.52亿元、60.42亿元、65.51亿元、71.32亿元,约为浙江省经济百强县平均水平的73%。

表20 2015~2019年浙江、湖北经济百强县财政收支水平

3.共享生活水平比较

相比于浙江,湖北经济百强县消费水平有待升级。2015~2019年浙江、湖北经济百强县共享生活水平见表21。2015~2019年,浙江省经济百强县城镇居民人均可支配收入的均值分别为46007元、49871元、54145元、58702元、63537元,湖北省经济百强县城镇居民人均可支配收入的均值分别为26855元、29274元、31820元、34437元、37769元,约为浙江省经济百强县平均水平的五分之三;浙江省经济百强县农村居民人均可支配收入的均值分别为25500元、27796元、30259元、30259元、36013元,湖北省经济百强县农村居民人均可支配收入的均值分别为15207元、16357元、17719元、19176元、21008元,与城镇居民消费相同,约占浙江省平均水平的五分之三。

表21 2015~2019年浙江、湖北经济百强县共享生活水平(单位:元)

二、浙江省县域经济发展典型经验

浙江省县域经济发展成果斐然,全国经济百强县数量稳居前列,创造了萧山、新昌、温岭、慈溪等众多极具影响力的县域发展典型模式,其经验在全国范围内具有先进性和借鉴价值。

(一)坚持创新驱动,建设创新型县(市)

根据2018年11月22日科技部公示的首批创新型县(市)建设名单,浙江省长兴县、新昌县、慈溪县、乐清县获批为以“科技支撑产业发展”为建设主题的国家级创新型县(市)。安吉县获批以“科技支撑生态文明”为建设主题的国家级创新县(市)。其中,新昌县在企业创新能力培育、创新平台建设、科创飞地布局等方面形成了许多值得借鉴和推广的典型经验。

(1)加强企业主体培育。围绕主业打造创新优势,鼓励建设“专、精、尖、特”类型企业,让这类企业成为细分行业发展的中流砥柱。实施龙头企业带动创新,充分发挥龙头企业在产品研发、技术推广、专利保护等方面的引领作用。以企业为主导建立研发机构,新昌县鼓励企业主动进行创新实践,建成了数家国家级企业技术中心,基本实现了规上工业企业研发机构全覆盖。

(2)构建创新服务平台。围绕创新链布局平台建设,紧抓各地科创走廊建设契机,做好内部创新资源的优化配置和外部创新资源的整合利用。新昌县相继建成科创服务中心、科技孵化器、中小微企业产业园、高校研究院集聚园等项目,集聚优质服务中介和新型研发机构38家,创新服务平台日臻完善。

(3)推进“科创飞地”建设。新昌县把握绍兴科创大走廊建设契机,积极参与、主动对接,通过在各地布局一大批“科创飞地”园区,加速“飞地”内优质人才资源和项目入驻新昌。近五年来,新昌县企业在美国、以色列等国家设立海外研发中心13个,在北京、上海等地设立国内异地研发机构32个,通过“飞地”模式集聚博士以上高层次人才近1000名,企业创新能力得到快速提升。

(二)发展块状经济,建设现代产业集群

杭州装备制造业、萧山化纤纺织、慈溪家电、余姚节能照明及新光源、温州鞋业、温州服装、乐清工业电气、瑞安汽摩配、永嘉泵阀、长兴蓄电池、南浔木地板、安吉椅业等一批特色块状经济,逐步向以产业链为纽带、行业特色鲜明、服务平台完备的现代产业集群转型升级发展。具体的实践经验如下:

(1)形成功能完善的专业化分工协作体系。以开发区、工业园区和乡镇工业功能区为载体,充分发挥行业龙头骨干企业在产业集群示范区建设中的引领作用,培育了一批创新能力强、主业突出、带动性强、关联度大的重点优势企业,形成一批专业化优势显著、竞争能力强的“小型巨人”企业,发展专业化配套企业,提高企业间配套协作水平,构建完善产业集群分工协作体系。

(2)建成产业公共服务平台支撑体系。建设管理咨询、技术服务、检验检测、会计审计、教育培训、知识产权、法律事务、节能减排等为产业集群示范区建设服务的中介机构建设,为企业解决生产、技术、管理、信息等各方面问题提供咨询和服务。

(3)创建知名度高的区域产业集群品牌。引导和支持块状经济内企业创立品牌,实现从无牌、贴牌到有牌、自主品牌的转变。加强企业计量、质量、标准等内部管理,不断提高产品质量和服务水平,推动生产要素向品牌企业和优势企业流动,形成集聚效应,培育形成区域品牌。

(三)坚持“两山”指引,推进生态文明建设

自2006年7月29日时任浙江省委书记的习近平同志调研指导起,丽水以“两山”理念为指引,逐步形成了高质高效的生态文明建设与乡村绿色发展协同推进路径,是“绿水青山就是金山银山”理念的重要萌发地和先行实践地,首批国家生态文明先行示范区、国家生态保护和建设示范区,生态产品价值实现机制改革的标杆。具体的实践经验如下:

(1)创新实践“两山”理念。在生态空间内,围绕完善生态环境系统与生态网络原则,形成以国家公园为主体的自然保护地体系,统筹科学布局国家公园内外村庄、农业、生态空间;在农业空间内,围绕耕地等级提升、质量改善以及利益保障的原则,整合优化农业生产空间,综合整治土地;在城镇空间内,结合绿色低碳,重构生产力布局,完善城镇结构体系。

(2)深入推进生态保护。加大环境保护力度,实施生态修复工程,加强自然生态系统保护,控制农业面源污染;集约利用资源,推动资源利用方式发生根本转变,大力发展循环经济,推动园区循环化改造;建立生态文化体系,进行生态文明理念的宣传与教育,推动生活、消费、休闲方式向绿色低碳转变。

(3)开展生态产品价值实现机制试点。建立、完善生态产品价值评估应用机制,健全保障生态产品市场交易体系、认证体系与支撑体系,大力创新发展生态农业、生态工业、生态旅游康养产业,创新生态价值产业实现路径。

三、促进湖北省县域经济高质量发展的对策建议

(一)培育创新驱动新动能,推动县域经济创新发展

梯次培育一批创新型县(市),贯彻落实国务院颁布的《关于县域创新驱动发展的若干意见》、科技部印发的《创新型县(市)建设工作指引》、湖北省人民政府公布的《关于县域创新驱动发展的实施意见》,分批次、分层次推动创新型县(市)建设,支持大冶市、宜都市和仙桃市国家级“科技支撑产业发展”主题创新型县(市)发展,重点培育枝江市、赤壁市、谷城县等6个创新驱动发展标杆县(市)创建国家“科技支撑产业发展”建设主题创新型县(市)。

建设创新平台。开展“创新飞地”建设,积极创办省级以上各类县域产业园区,大力发展市场化运作的科技企业孵化器和加速器,鼓励依托产业发展的特点和需求,建设符合专业化、面向市场化、具有品牌化的“双创”基地以及创新综合体,实现功能集成、提供公共服务、发挥带动效应。

培育多层次市场主体。聚焦全省“51020”制造业体系(7)湖北省委十一届九次全会提出构建“51020”现代产业体系。即:5个万亿级支柱产业、10个五千亿级优势产业、20个千亿级特色产业集群。,加大招才引智、研发创新、技术改造、上市融资等方面的支持力度,培育一批带动作用大、创新能力强、质量效益好的领军企业。发展壮大中小企业,支持加快其技术革新与产品升级,促使中小企业依托优势产业发展专业化的配套、配件生产,走“专精特新”之路。

(二)培育绿色低碳新动能,促进县域经济绿色发展

健全绿色低碳循环发展的生产体系。构建绿色制造体系,推动县域绿色制造工程的实施,全面发展绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链,实现清洁、高效、低碳、循环的县域绿色制造体系的建设;发展生态农业,促进农业生态产品价值增值,保障参与生态产品经营开发的村民利益;加快构建县域循环型服务业体系,推进服务主体绿色化、服务过程清洁化。

创建国家生态文明建设示范市(县)。重点支持京山县、保康县、鹤峰县、十堰市、恩施土家族苗族自治州、五峰土家族自治县、赤壁市、恩施市、咸丰县、竹溪县、崇阳县、恩施土家族苗族自治州、黄陂区、郧阳区、梁子湖区、远安县、秭归县、罗田县、宣恩县、神农架林区等国家生态文明建设示范区建设,围绕生态制度、生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化等“六大体系”,构建科学的生态文明建设体系。

打造“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。重点支持十堰市、保康县尧治河村、丹江口市、恩施土家族苗族自治州、宜昌市五峰土家族自治县等“绿水青山就是金山银山”实践创新基地发展,始终将生态环境保护放在优先位置,做好环境污染治理与生态保护修复。立足基础资源优势,推进产业生态化与生态产业化,实现生态价值。

(三)强主体、优产业,推进县域产业高质量发展

增强产业园区承载功能。推动武汉临空港等经济技术开发区、武汉东湖等高新技术产业开发区、武汉新港空港等综合保税区等向县(市、区)延伸,着力创建一批国家级省级开发区、新型工业化产业示范基地。

实施“一县一品”培育计划。发挥资源禀赋和特色产业基础优势,依托龙头企业和重大项目,聚集配套企业,完善产业生态,重点打造1~2个重点产业集群,统筹县域特色产业集群发展,围绕电子信息、汽车零部件、装备制造、化工、生物医药、农产品深加工等重点领域,培育一批特色鲜明、关联度高、平台支撑力强的特色块状产业集群。

发挥龙头企业带动作用。围绕生态绿色食品、农产品加工等产业,加快实施“十大重点产业领军企业示范工程”。实施品牌推动战略,着力打造一批湖北名优产品、驰名(著名)商标,推动骨干企业加速成长为行业龙头。