“小”剧场,戏曲的“大”课题

2021-02-09

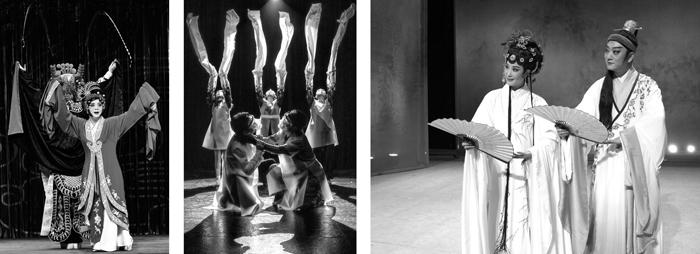

编者按:上海的小剧场戏曲展演已经走过了6年,2020年举办的第6届展演正式升格为“中国小剧场戏曲展演”,挂上了“国字号”,具有了更明确的行业标杆意义。从2015年到2020年,这个年度性的戏曲活动越来越受到全国戏剧界的重视,吸引了越来越多从业者的参与。本次上海越剧院青年创作沙龙以“云笔会”的方式邀请了一线的青年戏曲从业者,以此为题来谈谈他们参与小剧场戏曲创作的感受,以及他们理解的小剧场戏曲。

小剧场戏曲实践感想

俞鳗文|青年导演

大概因为我是以小剧场话剧出道的,所以切换到小剧场戏曲也比较早、比较自然,创作了《夫的人》《望乡》《流光歌阕》《宴祭》《桃花人面》等作品。我的小剧场戏曲代表作品主要可分为两个方向,即西方经典文学的东方化和中国古典故事的当代化,它们亮相过全国各地的小剧场戏曲节。我在小剧场创作中所坚持的实验性、样式感,跟我自身“西学中业”的发展轨迹是分不开的。于我而言,小剧场不仅是演出区域的空间,它更应是创作维度的空间,所以“小剧场”是一种精神。这种精神护航我去求索戏曲的可能性,可能性即是生命力。而这种“可能性”并不仅仅是样式上的探索,它可以是讲故事的结构、可以是表演的方式等等。对我来说,大剧场、小剧场都不可避免有我个人的审美属性,它们对我作为一名舞台剧导演的专业能力的考察侧重不同,所以我几乎不会把它们放在一起比较。

忻雅琴|青年演员

2018年我第一次参与创作了小剧场戏曲《再生·缘》,这完全打破了之前我的所学所感,也给我帶来了很大启发。站在创作者的角度,我有几点分享和体会:一是小剧场戏曲为我们年轻演员带来了很大的创作空间。《再生·缘》的创作打破了我们往常“被安排”的创作思路,演员走到了前面,开始了前置性创作,主动性更强,经过实践我们也深刻体会到主动创作的益处。二是小剧场的创作打开了我们传统表演手段。《再生·缘》不但是在传统题材上有所汲取,更重要的是演出样式的改变,我们打破传统镜框式舞台,尝试性地运用了“沉浸式”概念,观众与演员的距离近了,对演员的细节性表演要求就更高了,特别是观众作为演出的一部分,也增加了不确定因素的发生,演员如何运用自己的表演将观众“带回”演出,这是我们传统表演舞台上很难遇到的“考题”。

裘丹莉|青年演员

当下的小剧场戏曲基本是题材先锋的实验性戏曲为主,希望能赢得当下年轻人的喜爱。对戏曲我内心也充满着“新鲜感”的渴求,看了很多小剧场戏曲,我觉得不少作品带给我惊喜。2019年,我参与了小剧场戏曲越剧《宴祭》的创作,担任了该剧的策划和主演,这也是我第一次参与了小剧场戏曲创作。《宴祭》取材于西方故事,对于如何把西方故事改编成适合越剧来演绎的东方故事,在和编剧们和导演一次次的探讨过程中,最后定的主题是:一个极致的、唯美的爱情故事,在“爱情”之外,又生发了东方式的主题——大仁大义、至情至性。我们设定《宴祭》的观众群是以80后到90后的年轻观众为主,但在后来的创作过程中,我们还是决定要照顾到越剧很多老观众们的观感体验。实验性、先锋性的创作,并不是完全抛却了以前所有的表演方式一股脑儿地弃旧图新,而是应该在保留戏曲传统艺术精髓的本体上,再进一步探索和创新。就越剧而言,昆曲和话剧是越剧的两个“奶娘”,越剧吸取昆曲程式化的写意,也结合了话剧的写实——博采众长的吸取和探索,并不代表越剧要变得“纯话剧化”,这样只会造成剧种特征的弱化。我概念中的小剧场戏曲,是先锋的、时尚的,也是具有剧种特色的本体性和审美风格的。看小剧场越剧作品,观众一听一看觉得这就是越剧!越剧该有的流派特色和古典神韵都在,但展现方式可以是新颖的、大胆的、让人耳目一新的!带着本体的核心与时俱进、兼容并包、两相融合,才能做出属于我们这个时代的优秀小剧场戏曲作品。

赵 斌|青年音乐创作者

我曾参与过越剧《再生·缘》、越剧《小城之春》等小剧场戏曲作品的音乐创作。我个人感觉,小剧场给予我们的创作空间是非常“大”但又非常“难”的。“大”主要体现在艺术包容与艺术创新方面,只要符合本剧种的前提下,各种音乐元素、唱腔元素都可以加入进来,对创作者来说既有实验性,又有挑战性,要尝试如何让戏曲艺术更贴合社会发展与现代观众的审美趣味。一说起戏曲,可能很多观众就认为传统京剧是听不懂、不好听、节奏太慢,那我们小剧场戏曲就是要先做一种让观众能感兴趣、能进入剧场来观看的,让观众通过小剧场来喜欢我们戏曲、进入戏曲的审美。比如我担任《再生·缘》的音乐设计,导演给我的要求是音乐要有电影感,因为这部戏是沉浸式越剧体验,需要有强烈的代入感。我借鉴了电影中类似宇宙空间这样的场景的音乐,用一个特别慢速的长音八拍来把观众带入主题,使观众快速进入剧中。还有在伴奏手法上,加入流行、古典、摇滚等不同音乐风格来伴奏我们的越剧唱腔,使很多第一次看戏的观众眼前一亮,被我们越剧迷上了。

其次,“难”也是最大的问题,因为每个剧种都有自己的本体,虽说我们是小剧场创新,但是其他任何手段上的创新,都不能把声腔与念白丢了,这是我们地方剧种最大的特点,也是最大的象征。所以唱腔上我们非常扎实地传承本剧种的特点与特色唱腔流派,在传承之后再考虑创新。比如在小戏《小城之春》中,我担任唱腔与音乐设计,在音乐上大刀阔斧的同时,对唱腔我坚持保留原汁原味的越剧流派唱段,因为越是大改革的剧目越要保留传统唱腔,不然就听不出你是哪个剧种的了。然后,流派还必须分明,我在剧中为各个主人公分别设计了花旦王派、吕派,小生尹派,老生张派,比较有代表性的越剧唱腔板式“嚣板”和“流水”也运用其中,让人一听就知道是越剧。这也是老先生教我们的:夹缝之中求生存!既要创新更要传承好!

小剧场戏曲的探索意义

魏 睿|青年编剧

二十余年来,小剧场戏曲方兴未艾,是古老戏曲艺术和现代文明共同孕育的新生命,踊跃地成为创新的先锋,开辟出一方绿洲,充满自由的艺术新鲜空气。

艺术家们对小剧场戏曲的定义基本已达成共识,小剧场并不指小型剧场里的戏曲演出,而是指戏曲创作敢于突破传统固有思维模式,敢于挑战既定价值理念,以独立的思辨精神,新颖的表现形式,以小见大,别有洞天,用戏剧真文学传达人性深度。

我想在一定程度上,小剧场戏曲并非凭空出现,而是有意无意间向20世紀80年代中国现代戏曲黄金时代致敬,有掀起新一轮“文艺复兴”之希望。在思想空前大解放的80年代,戏曲艺术在文学层面完成了现代化转型,剧作家们激情迸发,才华释放,然而二度创作层面尚未寻找到全新的转型途径,这一轮戏曲艺术的脱胎换骨便被动地中断了。这不能证明现代戏曲脱离了时代发展,而是证明了一个残酷的事实:现代戏曲刚刚萌芽便浅尝辄止地停止了发育,面临沦为案头剧的危机。相比同时代话剧,戏曲慢了一拍。如今,随着上海和北京两地一年一度小剧场戏曲节的举办,小剧场戏曲越来越普及,为都市年轻受众所欢迎。我认为,小剧场戏曲一方面在文学性思想性上努力对接80年代的高峰,另一方面在二度创作上不断创作新语汇,扬弃传统,学习借鉴话剧、影视、舞蹈等艺术的优势,弥补80年代未完成的遗憾,虽然成长之路艰辛,但是相信“文艺复兴”终会姗姗来迟。

钟海清|青年编剧

近些年,随着小剧场戏曲节的举办,每年都会涌现出数量可观的作品。对新锐编剧或体制外的编剧而言,创作小剧场戏曲剧本是一种很好的选择,既可以自由表达自己的想法,剧本也容易被剧团采纳。但是现在一些小剧场戏曲的创新形式已被大剧场的作品所接纳和借鉴,而小剧场戏曲的创意和形式也似乎走到了一个瓶颈,想再提升恐怕还有待实践。小剧场戏曲的艺术性是因为它的主题有新意、有反思,将现当代西方文艺思潮融进来。它的商业性,在于相对容易操作的运营空间,以及吸引到一些年轻化的文艺观众群体。当下兼有艺术性、商业性的小剧场戏曲作品一般来源于原本就有实力的戏曲院团,能够在剧本质量、演出质量上有所保障。因此重点不是小剧场戏曲作品所体现的艺术性和商业性,而是如何在作品的质量上更有所保证。小剧场戏曲有其独特的创作主体和演出机制,跟小剧场话剧不一样。然而本质上同样追求思想性、艺术性,以及探索新的观演关系。因此它们不是看齐的关系,而是都要继续在思想性和探索性上有所追求。在我的概念中,小剧场戏曲应该不仅仅有创意、有形式、有风格,还可以追求文学性,追求文化内涵,以及剧作技法。

王柔桑|青年演员

无论从现代观众的欣赏习惯、新媒体时代的特点,或是从市场经济的需求来看,如今众多短小精悍、易于传播的艺术形式展现出了极强的竞争力,这一切正是信息化时代带来的不可抵挡的发展潮流。同样,中国传统戏曲也正面临如何顺应时代变化发展的课题,也许小剧场戏曲正是在这股时代潮流下应运而生的一种探索吧。我认为,作为专业的戏曲艺术团队除了质量上乘的大型“拳头”作品,同时也应该大力探索、鼓励、发展小剧场形式的剧目,为传承、弘扬中国传统戏曲做出切实的贡献。

也许有人担心戏曲小剧场表演形式会被话剧同化,但从艺术特征来说,每个传统剧种都有它独特的属性,只要遵从艺术的传承规律,扬长避短、吐故纳新,就不会被历史淘汰。再说,戏曲的本质即“歌舞演故事”,因此我认为小剧场戏曲只要本质不变,适时适度地改变表现形式未尝不可。同时,正因为小剧场戏剧容量小、时间短、距离近,使得观众对于作品与现实生活的契合度、立意高度、思想深度,以及对演员的表现力要求更高了。我想作为戏曲人更要力求充分发挥表演能力,要么在思想性和表演节奏上更贴近现代观众的审美观,要么就把传统戏曲的四功五法做到极致、精益求精。

徐 伟|青年导演

在笔者看来,大家对于“小剧场”这个概念的界定存在模糊,好像很多人认为在小剧场演出的戏曲就是小剧场戏曲了,所以当下会存在着“大戏小演”的情况,大家只是把戏放到了小型剧场进行演出,有了小剧场的“表”,却未有小剧场的“里”。除体量外,大多数的小剧场戏曲与大剧场的作品似乎并未存在明显的差异。但小剧场运作的特点是实验性,“通过调整观、演距离,进行小规模的探索和实验,来实现话剧自身的突破与提高”。当我们将“小剧场”这一舶来的概念嫁接到中国传统的戏曲身上时,我们要追求的亦应该是其精神的“里”,要探索试验的是传统戏曲艺术在新时代的发展方向及可能性,毕竟戏曲艺术的产生是有其历史局限性的,我们不能将它供上高高的神坛,而是要找到它在当代的位置。

从这个角度来说,赋予其当代意识,应该是小剧场戏曲探索的最主要方向。这个当代意识要包括其当代思想、当代内容、当代语汇、当代观演关系,从实验和探索入手,开辟传统戏曲艺术在新时代发展的各种可能性,这样小剧场戏曲才能真正抓住“小剧场”这一概念的“里”。艺术性及探索性在前,商业性在后,而且强调商业性,也非“小剧场”的精神内核。小剧场戏曲不同于小剧场话剧,其探索之路可能会更加艰难,毕竟这是一条嫁接的路,所以我们应该给予小剧场戏曲更宽容的态度,去接受它所有可能的实验,当然,不管如何试验,“以歌舞演故事”的本体写意性这一戏曲艺术的根本特点不可偏颇,这也是戏曲艺术的“里”。