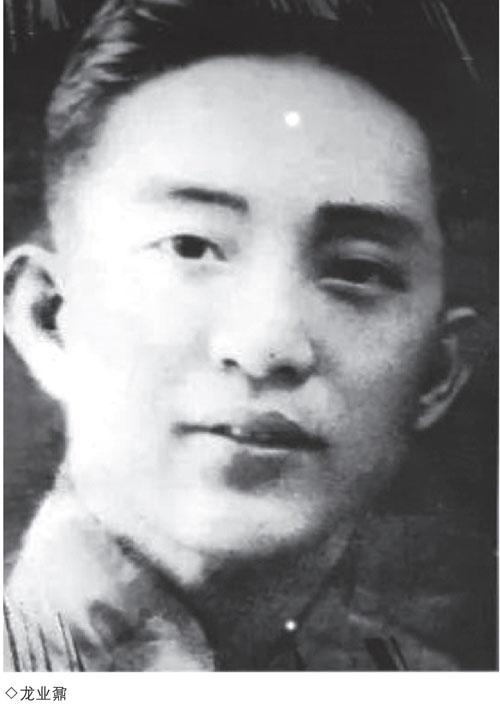

龙业鼐:中国第一个戴红领巾的人

2021-02-08裘伟廷

裘伟廷

红领巾是中国少年先锋队队员的标志。今天,千千万万的少年儿童胸前都飘扬着鲜艳的红领巾,醒目而光荣。

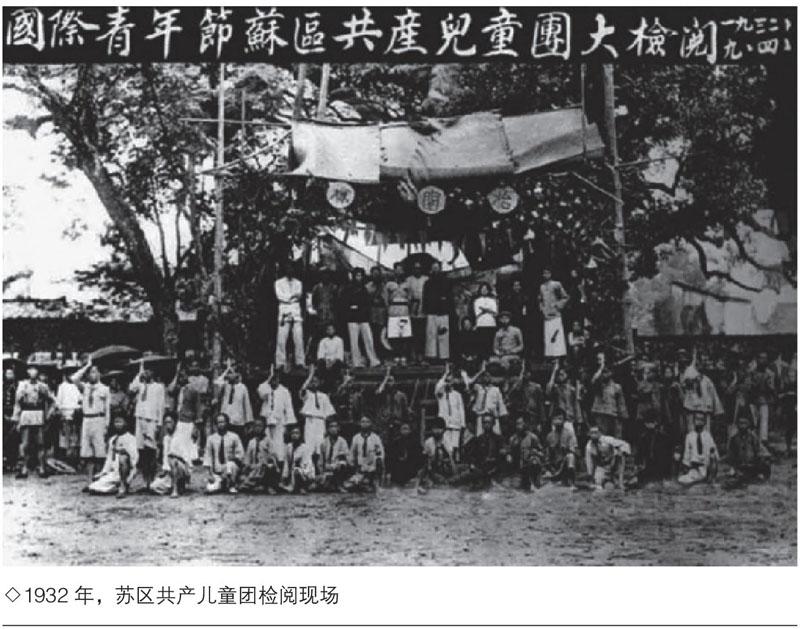

中国少年先锋队的前身是中国少年儿童队,成立于1949年10月13日。但中国少年儿童的革命组织,已有近百年的历史。中国共产党创立和领导的少年儿童革命组织,大体可分为六个发展阶段:1924年至1927年第一次国内革命战争时期的劳动童子团;1927年至1936年土地革命战争时期的共产主义儿童团;1937年至1945年的抗日儿童团;1946年到1949年的少年先锋队;1949年10月,全国统一的少年儿童组织——中国少年儿童队成立;1953年6月,中国少年儿童队改名为中国少年先锋队。

红领巾,则是从苏联传入。1922年2月13日,世界上第一个由工人阶级政党领导的少先队组织,在莫斯科诞生。刚成立的少先队,没有特殊的标志。在一次接受新队员的大會上,参会的一位女工将自己的红色三角头巾解下来,系在少先队员的脖子上,勉励道:“戴着它,别玷污了它,它的颜色是同革命战旗一样的!”红领巾就此诞生。

本文主人公龙业鼐,正是第一次国内革命战争时期劳动童子团的第一位领导者。由此,他成为了中国第一个戴红领巾的人。

为革命先驱当翻译

龙业鼐,1905年12月24日出生,广西贺州市贺街镇西南村龙家寨人,曾化名龙嵩秀、龙松涛、梁月来等。早年,因父亲龙贵谦在广州谋生,兄妹五人跟随父亲在广州生活。龙氏五兄妹个个聪慧,机智过人,每人还练就了一手刚劲的毛笔字。他们思想进步,积极接受新事物。1919年五四运动风暴席卷全国时,他们以满腔的爱国热忱,投身到时代的激流中。

龙业鼐的哥哥龙业鼎(又名龙舜琴),1920年考入北京大学。他在学校受到新思想的影响,成为了一名马克思主义者。龙业鼐于1922年就读于广东省立第二中学(广州广府中学)。在校读书期间,他深受大哥龙业鼎的影响,阅读了许多马列主义著作,接受了新文化和进步思想。

这一时期,广州是全国革命中心,一批宣传马克思主义新文化的进步书刊,如《劳动者》《群报》《青年周刊》等陆续出版,中共中央委员会主办的机关报《向导》周报、中国社会主义青年团创办的《中国青年》等,尤其受到进步青年的喜爱。广东社会主义青年团、新学生社、广东总工会、工人互助社、华侨工业联合会等革命群众组织相继成立。工人、学生纷纷举行集会、示威游行,龙业鼐始终站在革命运动的前列。

1924年,龙业鼐被选为省立二中学生会主席。同年,经该校校长、中共党员黎越廷介绍,他加入中国社会主义青年团。他积极发动在广州学习和工作的贺县籍青年参加大革命运动,并组织贺县留穗同乡会,通过各种渠道,向家乡宣传马列主义和反帝反封建思想。

1925年五卅惨案发生后,中共广东党组织、中华全国总工会领导广州的工人学生纷起声援,声讨帝国主义的罪行。龙业鼐组织和发动学生走向街头,举行游行示威、发表演说、张贴标语等。

当时,因广东的革命形势发展很快,中共中央派龙业鼎与邓中夏、恽代英、李维汉等前往广州,加强对革命工作的领导。经龙业鼎介绍,龙业鼐与邓中夏、周恩来、邓颖超、李维汉等相识。

是年秋,龙业鼐中学毕业。家人让他继续升学,他拒绝后全身心投入到革命工作中。因邓中夏、周恩来、李维汉、恽代英等不懂广东话,龙业鼐便充当粤语翻译。在领导发表讲话时,龙业鼐也做速记,而后整理成清稿,在刊物上发表。

担任广州劳动童子团负责人

1925年6月19日,震惊中外的省港大罢工爆发,大批工人离开香港回到广州。这次罢工坚持到1926年10月,历时16个月。罢工期间,为让工人们放心闹革命,青年团中央决定照管他们的孩子,把孩子们组织起来加入平民学校,一来避免流落街头,二来可以学习知识。可是这些孩子年龄各异,其中不少还顽皮捣蛋,要找到合适的老师谈何容易。

由于龙业鼐和姐姐龙锦雯写得一手好毛笔字,又擅长歌舞,讲故事、演话剧、发表演说样样在行,更重要的是,他们对革命充满热情,工作能力出色。组织上经过考虑,便把组织工人孩子的重任交给了姐弟俩。

龙业鼐和龙锦雯不负众望,将200多名工人子弟组织起来,开展各种集体活动。他们在越秀南路平民教育委员会给孩子们上课,使其学习文化知识。课余时间,则组织孩子们参加劳动。每当夕阳西下,在广州东较场的大榕树下,或者东园的草地上,民众都能听见孩子们高唱爱国歌曲。在龙业鼐姐弟等人的带领下,孩子们还参加各项社会活动,诸如在游行时派发传单、张贴标语,在开会时当纠察员,维持会场秩序。

因为这群孩子在学习时不忘劳动,在劳动中不忘学习,表现出蓬勃的革命朝气和高昂的革命热忱,省港罢工委员会党团书记邓中夏、省港罢工委员会委员长苏兆征和共青团广东区委书记杨善集商量研究后,决定把这个工人孩子的组织定名为“广州劳动童子团”,龙业鼐被任命为劳动童子团的负责人。

广州劳动童子团筹备处设在平民教育委员会内,平民教育委员会的左翼分子(以社会主义青年团团员为主)参与了这一筹备工作。由于平民教育委员会的老师在学校大力宣传苏联儿童的光荣事迹,号召工人子弟组织起来,为争取罢工的最后胜利而战斗,教育委员会的学生都参加了广州劳动童子团。

戴上中国第一条红领巾

当时,广州各校学生都有校服,只有广州劳动童子团的孩子穿着便服。为了使劳动童子团更鲜明,并与其他学校的学生区别开来,组织上决定参考苏共少先队员的标志,给劳动童子团的每名团员佩戴一条红颈带。负责领导工作的同志,则佩戴红领巾。

1925年11月,党组织在越秀南路广州工人代表大会的礼堂内,举行了隆重的红颈带和红领巾授予仪式。在雷鸣般的掌声中,中共广东区委书记陈延年给龙业鼐戴上了红领巾。这是中国第一条红领巾,龙业鼐由此成为中国第一个戴红领巾的人。随后,龙业鼐把一寸二分宽、二尺四寸长的红颈带,颁发给了劳动童子团的团员们。

在龙业鼐等人的领导下,劳动童子团逐渐发展壮大。1926年9月,省港劳动童子团联合会正式成立,领导童子团开展工作。罢工委员会下属各工会都建立了劳动童子团。在广东农民协会推动下,潮汕、南海、海陆丰各县农村的劳动童子团也相继建立。童子团团员们唱着“头颅虽小血自热,心肝虽小胆不惊”的团歌,活跃在珠江三角洲和东江两岸。

劳动童子团团员在团长带领下,白天上课,早晚练操。他们还学唱歌,做游戏,演白话剧,学习救护,卖花募捐,推销革命报刊《向导》《人民周刊》《中国青年》《少年先锋》等。每逢节日、纪念日,劳动童子团团员们排着整齐的队伍参加示威游行,并帮助工人纠察队维持秩序。当时,广东省共有劳动童子团团员4万余人。

同年,龙业鼐转为中国共产党党员。经过多次考验后,他辞去劳动童子团负责人职务,被党组织委任为邓中夏的秘书,重点做海员工会的工作。

寧死不屈写《千秋》

省港大罢工结束后,龙业鼐的工作变得非常繁忙,极少回家。他经常往来于惠州会馆、海员工会和豪贤街一处叫做“大观园”的房子(此处曾是广州劳动童子团所在地),党组织的许多宣传资料、书刊在此印刷。

1927年初,国民党右派开始反共,制造事端迫害共产党人。春节后数天,丁鸿鹄叛变革命,还亲自带特务到龙业鼐家里捕人,说这里是“共匪”的窝点。当时,龙业鼐正在大观园工作,幸得家中派人报信,才得以脱险。特务在龙家扑了空,并不罢休,不仅把家里有用的东西尽数搜走,还在龙家附近设置了监视点。在党组织的安排下,龙业鼐与一批领导同志撤退到了香港。

同年4月,龙业鼐受党组织指派,与邓中夏、陈延年、沈宝同、区梦觉、苏兆征等前往武汉,筹备党的第五次全国代表大会。五大结束后,他留在武汉党校受训,于9月潜回香港活动。11月底,他回到广州。广州起义失败后,龙业鼐随邓中夏到江苏扬州,继续开展发动群众的工作。后被县府内一名特务队长发现,他被迫离开扬州,前往广东英德。

1932年,龙业鼐与党组织失去联系。1933年中秋节期间,他到香港寻找党组织未果,后回到台山。11月8日,龙业鼐在开展工作时被叛徒丁鸿鹄发现,丁随即带领一帮军警前来搜捕,他不幸被捕。龙业鼐被押送军法处后,备受折磨,但始终保守党的秘密,没有吐露省委机关和共产党员的下落。后来,他被判刑移押至广州。在狱中,他宁死不屈,写下了长达100多页的《遗恨千秋》一稿。

由于在监狱受到严刑拷打,加上身染疾病得不到医治,龙业鼐的健康状况日渐恶化。党组织获得消息后,多方营救,龙业鼐才被保释就医。这时,他已奄奄一息,因伤势过重,不日病逝。

1985年11月11日,龙业鼐被追认为革命烈士。1987年,广西贺县人民政府在贺街镇西南村修建龙业鼐烈士墓,以供后人瞻仰。

编辑/杨洋