“素养与情操——美术鉴赏的意义”主题性研究型教学设计

2021-02-07周信达

《普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)》在“教学设计建议”中倡导主题性研究型美术教学,并指出美术学科核心素养是学生在积极参与美术活动、经历较完整的美术鉴赏和创作过程中逐步形成的。“素养与情操——美术鉴赏的意义”这一主题对应的美术核心知识是美术鉴赏的概念和意义,是大部分不以美术为发展方向的普通高中学生正式开始“美术鉴赏”学习的“进门课”。

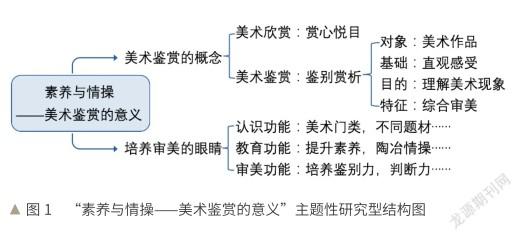

如图1所示,本次研究可以为学生学习美术鉴赏的过程和方法打下基础,从而更容易让学生开启美术鉴赏课程的兴趣之门,因此对学生尤为重要。

作为高一美术必修模块“美术鉴赏”第一单元主题一的学习内容,本节课以发展学生的美术核心素养为主线,学情分析如下:

1.图像识读方面

学生在初中阶段已经较为系统地学习了“欣赏·评述”学习领域的内容。虽然学生积累了较为丰富的美术欣赏经验,但是欣赏水平更多是停留在感知、想象、体验等层面。而美术鉴赏是一个从感性认知上升到理性判断的过程,因此要让学生知道美术作品在学习、生活和工作中的作用与价值,从而使学生可以辨析和解读日常生活中的视觉文化现象。

2.审美判断方面

高一学生已具有一定的美术学科知识、相应的美术表现素养和相对浅层次的视觉感知经验,初步具有对各类美术作品和美术现象进行感受、体验、鉴别和赏析的能力。

3.文化理解方面

初中的美术学习中,学生虽然对中外美术史有了一定的了解,但是美术既是一个具体的历史现象,也是一个不断生发的文化形态。学生在对美术作品进行鉴赏时,不可避免地代入现在所处的时代背景,以当下的眼光去鉴赏美术作品。因此如果想要真正提高学生的鉴赏水平,就需要拓展学生的鉴赏视野,提升学生的审美品位。

本主题学习聚焦美术鉴赏的概念和意义,指向美术学科核心素养的图像识读、审美判断和文化理解。通过分析美术鉴赏和美术欣赏的区别,归纳总结美术鉴赏的概念。识读经典美术作品,积累审美经验。思考皮影、蓝印花布、年画等美术作品与我们日常生活的关系,加深审美感受。运用观察描述图像、分析历史背景、分析象征意义等欣赏方法,对照相应的评价标准,进行欣赏记录,提升审美能力。

主题性研究型课程教学重点在于美术鉴赏的概念及意义,而难点在于如何通过美术鉴赏提升学生的审美素养。

本主题分为两个学习层级,每一个主题性研究型课时包括:美术问题学习情境创设、美术知识学习安排、美术学科核心素养发展规划、美术学习要点突破方式、美术学习难点资源辅助、学生美术学习反馈评价方式六个要素。(表1)

第一课时:美术鉴赏的概念

1.展示作品,创设问题学习情境

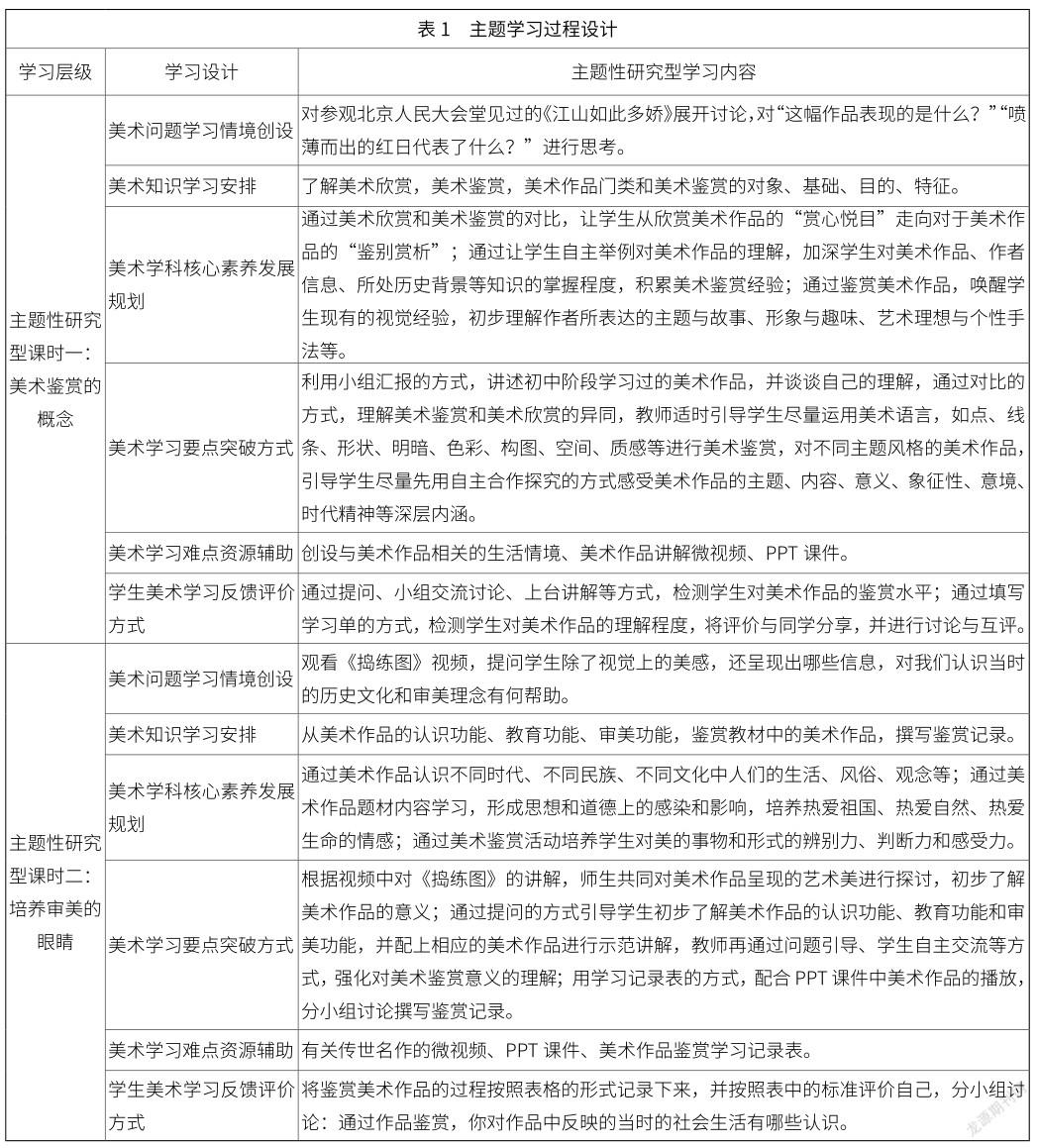

教师展示《江山如此多娇》(图2)作品照片,引导学生展开讨论:

(1)这幅作品表现的是什么?

(2)喷薄而出的红日代表了什么?

【设计意图】通过引导学生观看作品,培养学生的图像识读能力,同时培养学生的家国情怀。两个问题直接指向美术鉴赏,使学生对作品有更深层次的思考。

2.比较分析,理解美术欣赏和美术鉴赏的异同

虽然美术鉴赏从字面上看与美术欣赏相似,但是两者之间存在明显的差异。那么,如何理解美术鉴赏中的“鉴”和“赏”?

“鉴”,一般认为是鉴别、仔细看的意思。在鉴赏美术作品的过程中,“鉴”的内涵丰富,涉及对美术作品的作者、创作年代、创作材料、表现手法、美术语言等直接呈现的内容,以及隐含在美术作品背后的社会、历史、文化背景等相关知识。

“賞”,包含欣赏的内涵。指的是通过欣赏获得对美术作品的感受、体验、联想,并与个人的审美经验相结合,进行综合的审美判断。

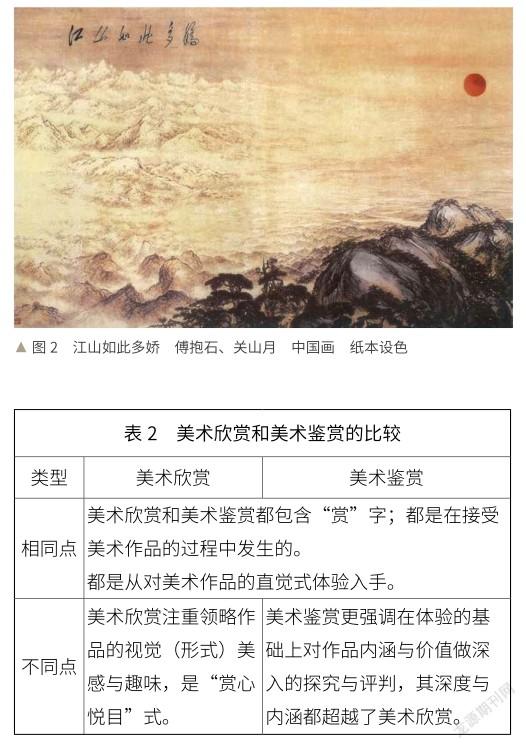

教师将美术欣赏和美术鉴赏进行比较,请同学们小组讨论,合作探究并归纳美术鉴赏和美术欣赏的相同点和不同点,教师作引导点拨,具体见表2。

【设计意图】美术鉴赏既是一个抽象的名词,又是一个大概念。通过对“鉴”和“赏”的讲解以及美术欣赏和美术鉴赏的对比,使学生在理论上对美术鉴赏有了较为深刻的理解,为接下来进一步深入探究美术鉴赏做好铺垫。

3.了解门类,明确美术鉴赏的对象、基础、目的和特征

教师:同学们,在初中的美术学习中,我们知道了美术的门类一般包括绘画、建筑艺术、雕塑、工艺美术、书法、篆刻、摄影等。而单单就绘画来说,又分为中国画、油画、水粉画、水彩画、蛋彩画、版画、插画、宣传画、壁画、装饰画等,可谓是门类众多,丰富多彩。

在绘画中,中国画是我国优秀传统文化的重要内容,凝聚着中华民族博大精深的哲学思想和社会价值观的精髓,体现了中华文化、审美观念和传统思想。中国画有一个特点是奥理冥造。奥理冥造为北宋沈括所言,就是说要大胆地想象与幻化中国画之美,舍形而悦影,妙在似与不似之间,或奥理冥造,或以书入画。

教师出示齐白石作品《荷花影》(图3),结合物理常识,请学生回答以下三个问题:

(1)水中荷花的影子是倒影,但画面中的影子是正的,为什么?

(2)按常理,在有波纹的水面上影子应该是散乱的,但画面中的影子不散乱,为什么?

(3)我们知道水中的倒影只有在岸上才能看见,但蝌蚪却去争着追逐看不见的影子,为什么?

教师:对齐白石《荷花影》进行鉴赏,同学们知道了美术鉴赏需要有多学科的知识和能力。下面,请同学们自主合作探究,和老师一起来归纳美术鉴赏的对象、基础、目的和特征。

(1)美术鉴赏的对象:美术作品。

(2)美术鉴赏的基础:对美术作品的直观感受和多元知识储备。

(3)美术鉴赏的目的:获得审美感受,并理解美术作品和美术现象。

(4)美术鉴赏的特征:综合性的审美活动。

【设计意图】因为是高一年级的第一节美术鉴赏课,了解美术门类可以唤醒学生的旧知,通过中国画的鉴赏可以激发学生对中国文化博大精深的认同感。通过对三个问题的思考,可以拓宽学生对美术作品的鉴赏视角,引起学生对美术鉴赏的对象、基础、目的和特征的探索与思辨,获得美的滋养和审美能力的提升。

4.归纳提炼,总结美术鉴赏的概念

教师:刚才,同学们知道了美术鉴赏需要多学科的知识积累,其实美术作品鉴赏除了陶冶情操外,还有其他的作用。

教师展示“清四僧”之一朱耷的作品(图4),分小组讨论:

(1)为什么作者把画面中的鸟和鱼都画成向上翻白眼的神态?

(2)画家这样画的意图是什么?

(3)这是否与他的人生经历有关?

学生代表发言后,教师总结。

师生一起归纳出美术鉴赏的概念:美术鉴赏是观者运用感知、经验和相关知识对各类美术作品和美术现象进行感受、体验、欣赏和鉴别,以此获得深层次的精神满足和审美理解的过程。

【设计意图】在明确美术鉴赏的对象、基础、目的和特征以后,通过对艺术家人生经历的了解,有助于学生对美术作品进行深入解读,从中品鉴花鸟画借物抒情的意趣,从而对美术鉴赏的概念理解更加明确,引导学生逐步进入美术鉴赏的世界中。

5.学习评价,展开辨析和互评

课程最后,请同学们按照表3的要求,比较南宋李唐的《采薇图》和法国高更的《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》,请学生将自己的评价与同学分享,并展开辨析和互评。

【设计意图】主题性研究型学习注重学生学习结果的评价,用来检测以学生为本的课堂教学的有效性。通过填写表格的方式进行学习评价,并对结果开展辨析和互评,可以进一步激发学生的鉴赏兴趣。

第二课时:培养审美的眼睛

1.观看视频,感知美术作品的艺术美

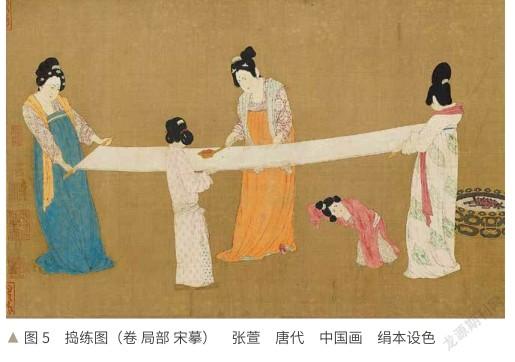

教师用视频播放唐代张萱的《捣练图》(图5)。

教师:张萱的《捣练图》除了视觉上的美感,画中还呈现出了丰富的信息,同学们在图中能够看出哪些信息?它们对我们认识当时的历史文化和审美理念有何帮助?

【设计意图】通过让学生讲述人物画作品的图像识读感受,使学生了解美术作品中的美不等同于现实中的“漂亮”和“好看”,而是画家利用美术语言,按照美的规律和法则来表现的艺术美,反映了画家个人和所处时代的精神与审美。

2.多元解读,理解美术鉴赏的意义

教师:美术是社会存在的产物,美术鉴赏具有认识、教育和审美三大功能,这些功能只有学生展开充分的鉴赏才能获得,如战争题材可以培养学生的爱国精神、和亲题材增进学生对文化的理解、和平题材激发学生对生活的热爱等。

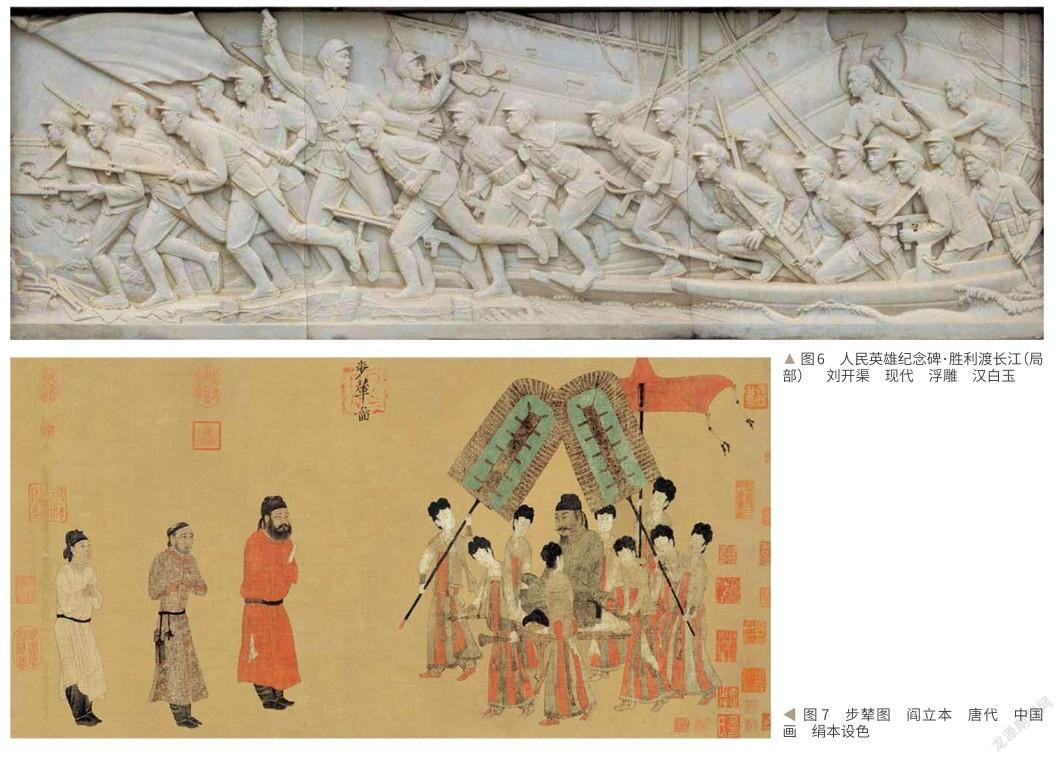

教师展示《人民英雄纪念碑·胜利渡长江》(图6),通过鉴赏这件浮雕作品,可以得到哪些信息?

(1)这是一件雕塑中的浮雕作品。

(2)在构图上注意了人物比例和船体结构,雕刻出了人物冲上岸的战争场景。

(3)浮雕有着很强的叙事特点,同时具有雕塑的表现性质,作品中的人物交错叠加,層次分明,带给观者直观的视觉冲击。

(4)作品真实地反映了人民解放军渡江战斗的情形,对了解解放战争时期的历史状况提供了参照。

教师:刚才鉴赏了浮雕作品,现在再回到中国画。同学们在初中曾欣赏过中国十大传世名作中的《韩熙载夜宴图》《富春山居图》《千里江山图》等,现在和老师一起再来重温一下唐代阎立本的《步辇图》(图7)。

这幅画卷共13位人物,以吐蕃首领松赞干布与文成公主和亲为题材,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃史臣禄东赞的场景。

(1)在经营位置上,该图自右向左,没有背景,人物排列以坐在步辇上的唐太宗为视觉焦点,周围九名宫女众星捧月,与走来的典礼官、禄东赞和后面的通译官相迎。

(2)在设色安排上,身着红袍的典礼官与红色的晁盖顶,宫女服饰的配色,营造了一个和悦的空间。

(3)在表现手法上,画家为了凸显唐太宗至高无上的地位,在作品创作中运用衬托进行表现,如以吐蕃史臣禄东赞的谦虚恭敬正面衬托出唐太宗的和蔼可亲。以宫女的娇小,或执扇或抬辇,或侧或正,或趋或行的体态来映衬唐太宗的壮硕与凝定。

(4)在美术语言上,此画骨法用笔,对衣纹器物的勾勒线条圆转,流畅中不失法度,人物传神写照,富有神韵。

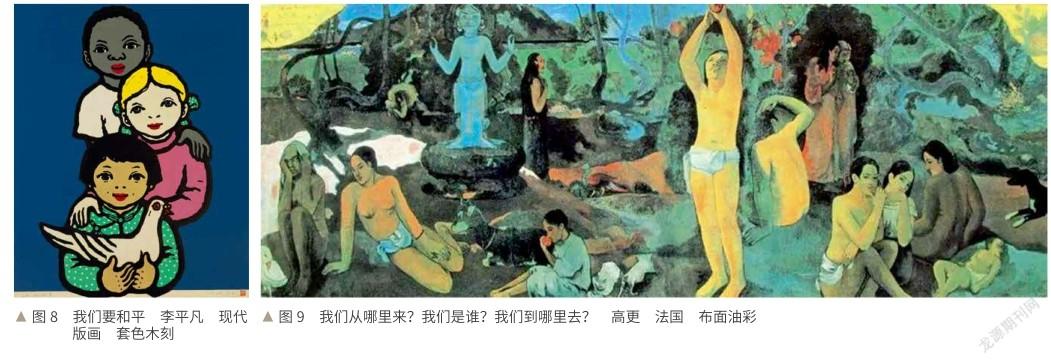

教师:下面,我们再来观看我国现代著名版画家李平凡在1959年创作的套色木刻版画《我们要和平》(图8)。

李平凡的水印木刻版画作品清新洗练,色彩明快,有着浓厚的装饰趣味。李平凡在20世纪50年代以后创作了众多儿童题材版画作品,歌颂和平、描绘幸福生活。

1959年,李平凡的套色版画《我们要和平》荣获莱比锡国际版画竞赛银质奖章。整幅作品在蓝色的背景下烘托出三个不同肤色、不同种族的儿童间的亲密友好,小女孩手捧一只洁白的鸽子,寄托了作者祈求世界和平的心愿。

【设計意图】选用教材中的战争题材、和平题材和教材外的和亲题材,可以引起学生对“战争与和平”的思辨。在鉴赏中,让学生了解到美术作品不仅仅是单纯的视觉创作,而且具有一定的寓意、象征或意义。同时也希望同学明白不同美术门类互相之间的借鉴,可以从材料、技法和风格等方面进行图像识读。

3.引经据典,陶冶学生审美情操

教师展示法国高更《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》(图9),在这幅充满哲理的油画作品中,富有装饰性的色彩中单纯而神秘的气息,如梦如幻的画面暗喻画家对生命意义的追问。

(1)画家的创作意图是什么?

(2)这幅画的创作背景是什么?

(3)从哪些方面看出这幅作品是画家对生命的思考?

画家在画面中力求表现他梦幻中的“精神家园”。画面中右边的婴儿指的是人类的诞生,画面的中间描绘的亚当采摘智慧果实,预示人类智慧绵延,画面左边的老人,是人从生到死一生命运的写照。

【设计意图】营造富有哲学思想的教育情境,可以让学生在跨时空的审美判断中学习美术,激发想象力和创造力,培养创新能力,树立正确的文化观,感受世界美术文化的多元。

4.学科整合,增进学生全面理解

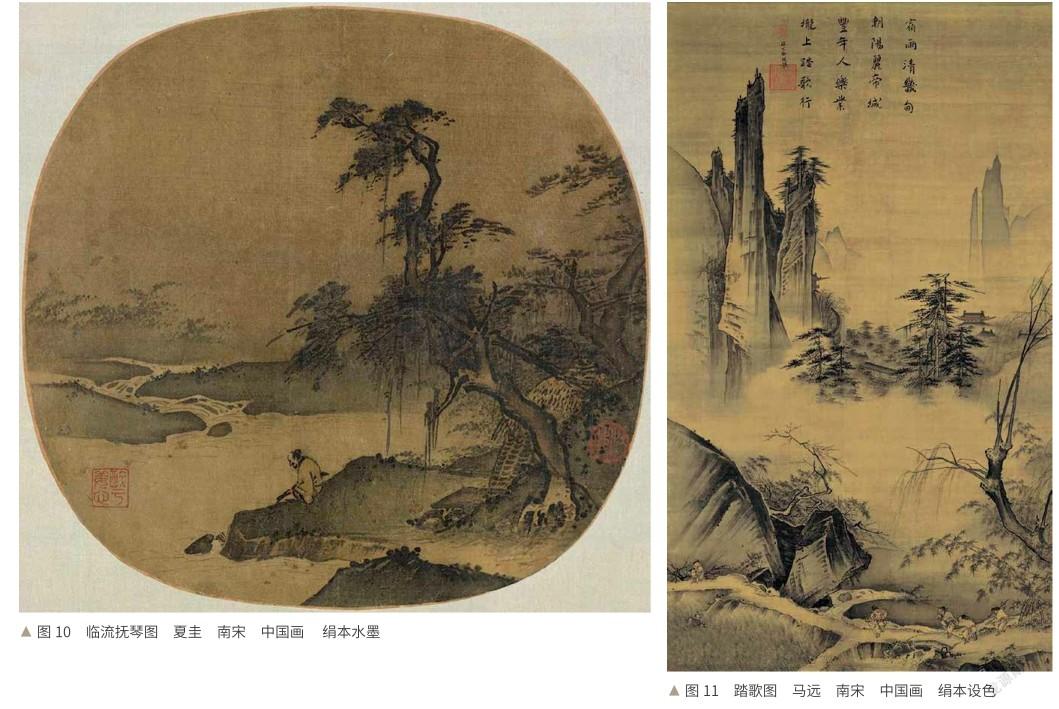

展示南宋夏圭《临流抚琴图》(图10)与马远《踏歌图》(图11)这两幅山水画作品,通过分析这两位画家是如何经营位置的,让学生理解夏圭和马远在中国美术史上称为“马一角”和“夏半边”的缘由。

高中的历史中一道选择题:马远、夏圭的画作被称“残山剩水”,他们也被后人称为“马一角”“夏半边”,这体现了作者怎样的心境?( )

A.国家一统的安静心态

B.画家同情百姓,漠视权势的傲骨

C.山河残破,偏安一隅的郁闷心情

D.救亡图存的壮志情怀

教师:请同学完成这道选择题,并交流选择理由。

【设计意图】用高中历史试题可以打通美术与历史的学科界限,培养学生跨学科的素养。与此同时,可以使学生加深对教材中“马一角,夏半边”作品的认识,对“残山剩水”这种“边境山水”的深度理解。

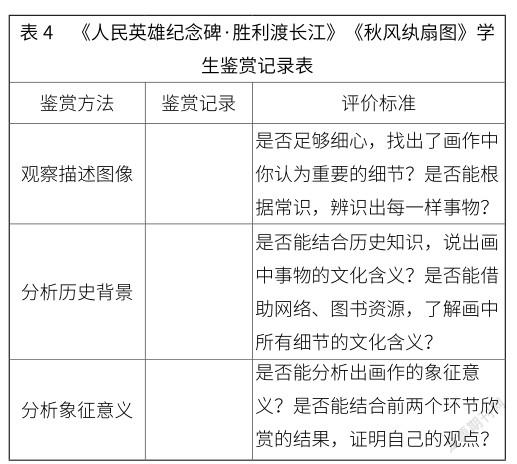

5.学习评价,记录美术鉴赏感受

教师:请学生将鉴赏《人民英雄纪念碑·胜利渡长江》《秋风纨扇图》(图12)的过程按表4的要求记录下来。并依据表中的标准评价自己,分小组与同学讨论:通过两幅作品,你对作品反映的当时的社会生活有哪些认识?

【设计意图】用鉴赏记录表的方式,在分小组交流中让学生初步感受和认识艺术家与美术作品的关系、主题与风格的关系、内容与形式的关系以及技法与情感的关系等。同时让学生初步感受鉴赏的方法,也为下一个主题的学习作铺垫。

本主题的学习旨在“图像识读”“审美判断”和“文化理解”等美术核心素养的培育。在评价中,努力落实“运用质性评价,着眼美术学科核心素养”这一课标基本理念,关注学生解决问题的能力。

过程性评价主要是通过小组内交流发言探讨、同伴互助和用美术语言概括美术作品鉴赏内容等适应美术学科教学特征的评价方式,帮助学生学会检验自己的学习态度、方法与成果,逐渐养成自我反思的习惯,从而加深学生理解美术鉴赏与日常生活的紧密关联,使学生的美术学习上升到文化理解的高度。

展示性评价主要是运用美术语言描述和记录鉴赏的方式,检测学生对美术鉴赏概念和意义的理解。学生在美术学习反馈评价表和美术作品鉴赏记录表的填写过程中,可以对照表中的评价标准检验自身在美术学习中的表现,进而促进学生对美术作品的持续理解。

*本文为北京市教育科学“十三五”规划2020年度一般课题“高中美术教师课程领导力提升的实践研究”(项目编号:CDDB2020203)的阶段性研究成果之一。

作者简介:周信达,北京市海淀区教师进修学校,美术教研员。