浅析如何策划基于美术馆展览的公共教育活动

2021-02-07罗元欣

美术馆公共教育工作的内容之一是向公众传播由艺术展览生发的艺术知识。在传播渠道和形式愈加丰富的今天,展览的公共教育形式也趋向于多元化,但万变不离其宗的是公共教育主体内容的建构,即如何挖掘和阐释展览本身的艺术知识体系,如何寻找艺术、展览与公众的联结点,以及用何种形式传播并与观众进行互动等。本文根据北京画院美术馆近几年的展览和公共教育发展情况,从导览、儿童活动、公共艺术讲座三个维度,对基于美术馆展览的公共教育活动的策划进行探讨。

随着智能手机的普及,通过手机利用微信导览观看展览已成为公众看展的常态。北京画院美术馆的微信导览始于2013年,观众通过扫描标签上的二维码,便可以获得展品的解读文字和语音导赏,这是一种非常便捷的观展方式,给予观众观展的主动权和自由度,同时又很好地为他们提供了知识内容。对于微信导览来说,其中最重要的工作环节是导览词的撰写,导览词的撰写看似是关于展品的简单解读,其实是美术馆公共教育的基础。导览词仿佛是一个微小的细胞,但是它可以生发出更多有活力的机体。

北京画院美术馆导览词在使用之初也仅仅是纯粹的作品解读,导览词和导览词之间、导览词和展览之间缺乏有机的联系,这样的导览词是没有活力的导览词。慢慢地我们将导览词和艺术家的艺术人生以及展览理念相互联系起来,使导览词和导览词之间形成有机的关联,这样一來,公众阅读的虽然只是某一件展品的导览内容,但无形中为公众导入的却是整个展览的策展理念和艺术家的艺术发展历程。

2015年4月,“高妙传神——关良绘画艺术展”开展。关良先生虽是近代水墨人物画的代表,但他的戏曲人物画由于像儿童的涂鸦,所以很多人都难以理解。在开展前,我们考虑到公众面对关良先生的作品时可能会产生种种疑问,因此在撰写导览词的时候便想到能否把公众观展的疑问转化为导览词的标题,体现在标签和导览页面上,一方面可以带动公众对展览内容和关良先生作品的思考,另一方面可以引导公众以微信导览的形式观看展览。在研究关良先生艺术的过程中,我们发现关良先生有不少文章都对自己的艺术作品进行了阐释,与其由我们重新撰写导览词解读内容,不如用关良先生自己的文字更为贴切。在这个思路的基础上,我们又延伸出了请关良先生和公众对话谈自己艺术的想法。于是,我们从公众观展的视角出发,拟出有关关良艺术的十二个问题,如“有人说看不懂关良的画,您能看懂吗?关良为什么这样画?”“您是否觉得关良的画看起来有些幼稚,人物也画得丑丑的?”等,然后针对这些问题,我们系统地梳理了关良先生的文字,把相关内容选出来进行编辑整理,再请一位专业的播音员模仿关良老先生的声音录制了微信导览的音频,当公众在展厅扫码进入微信导览页面后,便可以用音频收听作品解读,就像关良老先生面对面地与公众娓娓道来一样。这一方式以问题形式导入,公众通过收听声音产生情境,拉近了观者、展览和艺术家之间的距离。

2016年6月,“走向自由——古元艺术的内在精神”开展,展览着重体现了古元先生的艺术本体与内在精神,以及古元先生追求艺术自由的心态的变化,这就需要将古元先生的作品放入特定的历史时代中去感受和理解,于是我们考虑到,在导览词的撰写上,不仅要对单个作品进行解读,还要为观众呈现出展览整体的逻辑主线,以及古元艺术转变的几个重要阶段,用导览词串起古元一生的艺术追求。我们将导览词内容分为展览解读与作品解读两部分,其实这种导览词的策划方式早在2015年“大爱悲歌——周思聪、卢沉《矿工图》组画研究展”中就已经出现了。导览的作用是引导观众透过展览观看展品、理解展品,因此导览需要对二者及二者的关系进行整体解读,导览内容也因此成为一个有机体,而不是孤立的存在。

在美术馆工作中,我们往往更重视成年观众,并为其准备相应的展览资料,如展览画册、展览导览册、导览词、语音导览等,却没有针对儿童和亲子家庭的展览解读资料,于是这便成为很多儿童和亲子家庭走进美术馆的障碍。很多家长会说:“我自己的艺术知识有限,看不懂展览,也没办法带孩子去看展览。”但儿童观众反而是美术馆需要进行审美教育的重点对象,良好的美育可以带给人一生的影响,甚至影响健全人格的形成。在美术馆和博物馆行业相对发达的国家,都非常重视儿童观众和亲子观众群体,会为他们准备适合的资料和材料。然而,对于美术馆来说,从学术知识转化成公众知识再转化成儿童知识,这其中涉及多学科的知识内容,如艺术学、教育学、心理学等,是美术馆公共教育工作中的难点,我们也试图通过各种尝试摸索着往前走。

从2015年起,北京画院美术馆为儿童观众策划设计了作为儿童公共教育活动的引导手册,许多家长反映手册内容很好,他们希望以后孩子在进入美术馆参观时也能得到一本活动手册。于是,为了能够让更多孩子享受到公共教育课程的成果,我们针对家庭观众,专门推出了亲子观展手册,手册内容在展览内容的基础上,从儿童视角出发,语言通俗易懂,以互动的形式引发儿童思考,在没有专业老师带领的情况下,家长和孩子利用手册,也可以有效地看完一个展览。这是艺术专业化向大众普及的一种方式,也是将美术馆变为儿童美育场所的一种手段。

“胸中山水奇天下——齐白石笔下的山水意境之二”的亲子观展手册,是我们推出的“认识齐白石系列”手册中的一册。手册结构分为齐白石小传、齐白石山水和传统山水画对比、齐白石山水画的发展过程、游戏及体验四个主要部分。

第一部分:齐白石小传。手册以“齐白石小传”开始,让不熟悉齐白石的孩子先整体了解齐白石的人生经历,对孩子理解齐白石的山水画起到了铺垫的作用。

第二部分:齐白石山水画和传统山水画对比。很多孩子对中国的山水画并不是很了解,但是要了解齐白石山水作品的独特之处,必须先大致了解齐白石生活的时期里中国传统的山水画是什么样的,如果以文字形式展开叙述,对孩子来说是难以理解的,而观看图片就显得更为直观,于是我们以图片对比的方式,将清代四王风格的山水和齐白石的山水画并置起来,二者的风格马上形成了鲜明的对比,然后再引导孩子去总结其中的不同之处。这样,在展览之初,让孩子们先对清代的传统山水画和齐白石的山水画有了大致的图像认识,为接下来的学习做准备。

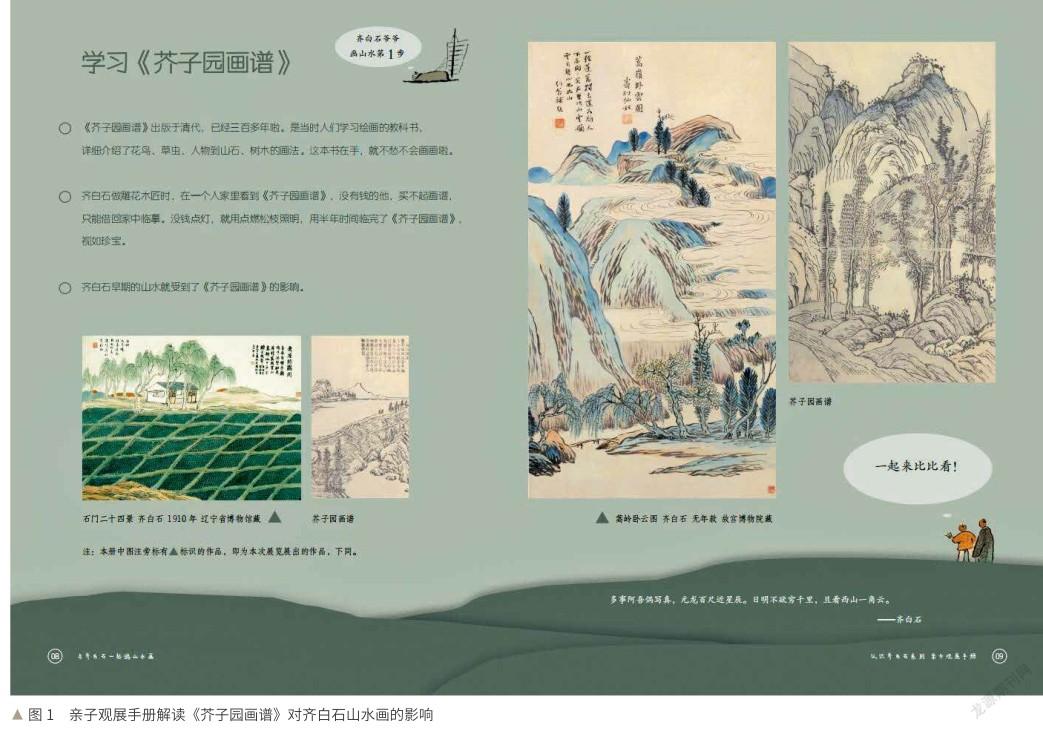

第三部分:齐白石山水画的发展过程。这是此亲子观展手册中最重要的部分。手册记录齐白石从临习《芥子园画谱》到学习传统山水(图1),到他“五出五归”开拓眼界,归乡之后画下途中山水,再到老年时期以山水表达乡愁的大体历程。

齐白石早年学习山水画是从临习《芥子园画谱》开始的,但是《芥子园画谱》是什么呢?如果只说一个名字,对孩子和家长来说终究是一头雾水,于是需要先用简单明了的语言解释《芥子园画谱》,再介绍齐白石早年如何临习《芥子园画谱》,最后再将《芥子园画谱》中的作品和齐白石的作品作对比,这样孩子们可以直观地看到《芥子园画谱》对齐白石早年山水画的影响。

随后,解读齐白石山水创作中最重要的时期“五出五归”,以及他在此时期创作的最重要的山水画作品《借山图》。《借山图》是齐白石在远游时,将看到的山水景色记在心中,待远游归来后凭印象和写生稿将它们一幅幅画在纸上,成为一套带有极强个性色彩的山水画创作。观看和感受《借山图》,对孩子们来说是一次非常宝贵的了解齐白石艺术本质的机会。

在手册的设计中,我们把齐白石“五出五归”的远游和孩子们都能理解的旅行结合起来,在心理和经历上引起孩子的共鸣。同时,我们用了图片对比的方法来为孩子们解读《借山图》。(图2)

1.通过《借山图》和齐白石早期的作品对比,让孩子们看到齐白石在创作《借山图》时发生的风格变化,体现了齐白石新的艺术认知。

2.《借山图》和真实的山水风景对比,让孩子感受到齐白石是如何把对真实景色的印象和感受转换为一幅艺术作品的,再进一步启发孩子思考,当自己面对真实风景时,他们会如何来创作自己的作品。通过观察、体会与思考,引导孩子知道如何感受艺术作品、鉴赏艺术作品和创作艺术作品。

3.中西方绘画对比,将齐白石的《日出图》与莫奈的《印象·日出》进行对比。齐白石生于1864年,莫奈出生于1840年,他们曾生活于同一个时代,他们都希望用画笔表现出日出时色彩的丰富变化,他们的作品曾经都不被人理解甚至被人讥讽过,但他们都坚持了自己的艺术思想和艺术精神。通过两幅作品、两位艺术家的对比,孩子们更直观地感受到中西方绘画的不同和相同之处,也更深刻地记住了两位艺术家的名字和画作。

第四部分:游戏及体验。手册的最后部分设计了体验环节。为了增加趣味性,让孩子们自愿参与其中,我们又特意设计了游戏环节,将当时的流行小游戏《旅行青蛙》和齐白石的旅行联系起来。先请孩子们选一幅最喜欢的《借山图》临摹下来,然后将平面的借山图制作成立体的形式,再请孩子们设计一个像《旅行青蛙》中的小青蛙一样的角色,让它在立体的齐白石的山水中旅行,最后请孩子们编一个小故事进行叙述。这是一个层层递进、对所观艺术作品加深印象和理解的过程。孩子们通过亲子观展手册看完展览后,便对齐白石的山水有了知识层面的理解,此时选一幅最喜欢的画作进行临摹,可以让孩子对齐白石山水中的构图和笔法有进一步的认识,把齐白石的作品从平面变为立体的制作过程,可以使孩子们进一步理解齐白石山水中的空间感,最后让孩子设计一个小角色编一段小故事,是一种以孩子视角进行的再创作,是将齐白石的山水变为他们心中自己的山水的过程,此时画中山水才和孩子之間产生了最大的关联性,艺术作品只有和观者产生心灵关联,才能真正地去感动和影响人。这是我们在亲子观展手册中策划和设计每个环节的初衷,亲子观展手册并非仅仅是给孩子们提供展览和画作中的知识内容,更重要的是让孩子们在潜移默化的过程中被艺术感染,重要的是在他们成人之后能够和艺术这种与人类心灵最接近的事物保持一种亲密的关系,甚至通过这种方式去表达自己。

在“胸中山水奇天下——齐白石笔下的山水意境之二”儿童公共教育活动中,我们便以亲子观展手册为内容基础,结合参观展厅和现场工作坊进行课程实践。实践是公共教育中不可或缺的环节,手册内容或课程设计的优良必须经过实践活动来检验,通过与孩子们面对面沟通交流,才能清晰明确地知道其内容是否合理,是否符合孩子们的认知水平,同时工作人员也才能了解孩子们对画作和课程内容的真实感受,这是公共教育中最宝贵的反馈。在活动当天,有20名7岁至11岁的孩子参加了活动,他们和公共教育部的工作人员在展厅中一起观赏了齐白石原作,一起体会原作中齐白石想要传达的情感和信息,这也是画册中的图片永远无法代替原作的原因。当孩子们逐渐对齐白石的山水产生了浓厚的兴趣时,我们鼓励孩子们用自己的方式去创作绘画,不给孩子们太多的限制和要求,让他们在放松的状态下,随意表达自己看到的内容。在这种氛围下,往往之前不敢画画的孩子也有了绘画的勇气,可以放心大胆地画出他们想画的内容,不会担心被评价。孩子们用创造力画出了许多成人都不曾想过的画面,齐白石的山水在孩子们笔下以新的充满想象力的方式出现,他们热烈地剪剪贴贴,沉浸在游戏的快乐中,不觉间完成了立体山水作品。最后到了讲故事的环节,我们挑选了几名孩子,以随意聊天的方式,一起编了关于齐白石山水画的小故事,将故事完整表述出来后,孩子们感受到齐白石山水变成自己故事背景的奇妙之处。相信这场有关齐白石山水的活动,令参加的孩子们印象深刻,也许若干年后当他们某天走进某家美术馆看到齐白石山水时,会对自己的孩子说,我小时候在北京画院美术馆参加过一次特别有趣的画齐白石山水的活动。美术馆的儿童公共教育就是用看似不经意的方式,把美好留在孩子的心里。

讲座是许多美术馆都在举办的公益性活动,能够在短时间内为多人阐释展览背后的文化内涵,因而它也成为许多艺术爱好者长期关注的内容。北京画院美术馆的公共教育经过十几年的运营,形成了与展览品牌相呼应的讲座体系,有“齐白石系列讲座”“二十世纪美术大家系列讲座”和“古代书画系列讲座”等,我们针对展览内容,策划不同的讲座方案,邀请不同研究方向的专家学者,甚至是跨学科的专家从更新颖的视角对展览和展品做解读。我们在保持讲座专业性的同时,也注重接收听众们的反馈信息,了解他们希望听到的讲座内容,再将这些需求和专家学者进行充分沟通,力图兼顾到更多人对艺术知识的需求。如在2017年的“笔砚写成七尺躯——明清人物画的情与境”展览中,公共教育部先后举办了三场公共艺术讲座。

学术研究部的赵琰哲老师作为本次展览的学术主持,她进行了题为《丹青倩影不负卿——明清女性的社会生活与肖像艺术》的讲座,将她多年来对明清女性的研究融入到明清人物画的研究中,针对展览中特设的表现女性形象的“蛾眉”单元,就明清二代女性肖像画展开讨论,选取柳如是、寇湄、方维仪等直抒性灵的传奇女子,以艺术学和社会学相结合的方式,从女性特有的视角解读了这些美丽画像的艺术表达,及其背后所隐藏的动人故事。

在展览中,我们发现许多画家之间有艺术交集,这种交集构成了一个有趣的清初画坛。我们邀请中国艺术研究院艺术创作院研究员、著名画家徐累老师,对此进行探隐与研究,以展览中的作品为例并举隅延读,梳理出江左画派在清初画坛的一段谱系,还原了“人物画”的“人物关系”以及历史情境,为听众们解读了隐藏在画作背后的一个世代流转的人际系统,这个系统亦可称为“清初画坛朋友圈”。

在展览的第三场讲座中,我们邀请中国国家博物馆研究院朱万章老师,以《明清肖像画的演变与发展》为题,为公众们解读了明清时代肖像画的发展出现的多元化和专业化的倾向。当时,文人画家大多不屑此道或无暇顾及,因而绝大多数专业化的肖像画是由民间画工完成的,其實用性远远大于艺术性。明人肖像画侧重写实,是“影像”式的绘画风格;清代肖像画则侧重写意,是文人宴赏自娱式的绘画风格。明清时期不断演进的肖像画创作,是这一时期世俗性绘画与文人画此消彼长的结果。这次即是以此为原点,探究其嬗变的历程。

三场讲座分别从不同的角度对明清人物画进行了解读,从整体到个案,从画作到画家朋友圈,从艺术学到社会学,极大地丰富了展览之外的信息内容,帮助公众更深刻地理解展览、展品,以及明清世代的人物画艺术发展。

在美术馆公共教育的策划环节中,我们需始终抓住三个要点:展览、艺术家或艺术史和公众,我们所做的工作,就是利用各种方式、方法为公众解读展览、解读艺术家、解读艺术作品在艺术史中的作用。这要求美术馆公共教育的工作人员不但要对展览、艺术家和艺术史有深刻的理解,还要有一颗愿意与公众分享的心,在繁杂的艺术史的梳理中,在导览词的撰写中,在活动环节的策划中,心中时刻都要想着,这种解读方式,普通人是否能理解,有没有可能做得更通俗一点,让大家更喜欢看。展览的公共教育活动的策划,是公共教育工作者基于展览内容的知识再生产,其中,需要多次内在的转化,方成为大多数人能够接受的知识内容。如此,美术馆的公共教育才能真正成为联结美术馆与公众之间的桥梁。

作者简介:罗元欣,北京画院,宣教部主任。